新冠肺炎疫情谣言传播治理研究综述

臧 兵,何小菁,鲁 翔

1.南京医科大学医政学院,江苏 南京 211166;2.南京医科大学附属宿迁第一人民医院党委办公室,江苏 宿迁 223800

新冠肺炎疫情下,与疫情相关的谣言此起彼伏,传播速度更是快于病毒[1-2]。2020年2月13日,世界卫生组织在新冠肺炎疫情创新研究会上将“信息疫情”列入了优先级清单中[3],“信息疫情”成为抗击疫情的“第二战场”。鉴于此,本文对近年来新冠肺炎疫情谣言传播治理研究文献进行梳理和总结,目的是了解当前研究现状,为今后研究找明方向。

一、文献统计分析

(一)样本来源

本文的数据来源于中国知网(CNKI)期刊数据库,数据选择“北大核心”和中文社会科学引文索引(CSSCI)期刊文章,检索日期为2021年11月12日。设置检索主题为“新冠”和“谣言+传言+流言+谎言”,精确检索获得有效文献87篇;设置检索主题为“新冠+舆情”,精确检索获得有效文献82 篇。去掉重复文献,最终共获得163 篇文献。在阅读文献过程中,对多次引用的经典文献进行了扩展阅读,以便进一步提升综述的全面性和准确性。

(二)样本年度分布

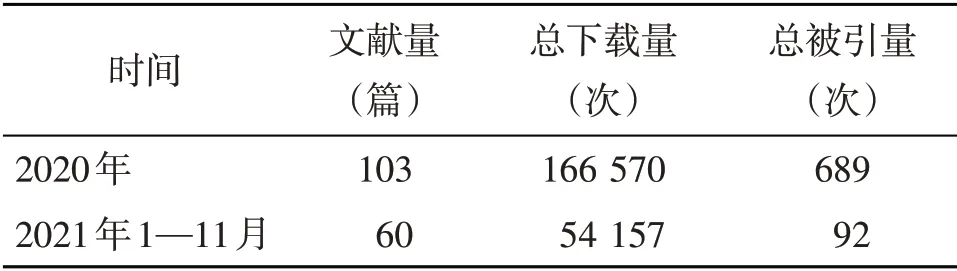

将163 篇样本文献按照年度进行统计(表1)。可以看出,2020年和2021年1—11月关于新冠谣言或舆情的文献量均已超过60 篇,累计下载量超过22 万次,被引用达781 次,说明国内研究者对新冠肺炎疫情引发的谣言和舆情比较重视,属于当前比较热门的研究领域。

表1 样本文献统计表

(三)样本期刊分布

从论文发表的期刊分布情况来看(表2),《青年记者》是刊载研究成果最多的期刊,数量远超其他期刊,《情报理论与实践》位列第二,《新闻爱好者》《情报科学》紧随其后,《图书情报工作》《情报杂志》《电子政务》等也是刊载文献数量排名靠前的期刊,由此可以看出,新闻传播学和图书情报学对新冠肺炎疫情谣言传播治理的研究比较显著。教育学、心理学、社会学、管理学的刊物也刊载了一定数量的文献,反映出谣言传播治理的研究涉及多门学科,是一个综合研究领域。

表2 样本文献期刊分布表

(四)样本标题词云

利用“词云文字”在线软件对样本文献的标题进行词云分析,绘制出图1。由图可知,样本标题的核心关键词是“疫情”“新冠”“肺炎”“舆情”,频次较高的有“谣言”“突发”“事件”“网络”“公共卫生”“传播”“治理”,“辟谣”“媒体”“分析”“应对”“信息”也出现较多。这些高频关键词都是在新冠肺炎疫情背景下谣言传播治理研究的主要对象。

图1 样本文献标题词云图

二、文献研究内容述评

根据样本文献,近年来关于新冠肺炎疫情谣言传播治理的研究内容主要集中在三个方面:谣言传播基础理论、谣言传播模式及影响因素、谣言传播治理策略。

(一)基础理论研究

对于新冠肺炎疫情谣言传播治理的研究,首先要厘清谣言以及传言、流言、谎言等基本概念,然后探讨其基本特征及类别。基础理论研究是谣言传播治理研究的重要组成部分。

1.谣言概念辨析

关于谣言、传言、流言与谎言的概念,王琦等[4]从传播源头、传播对象、传播方式和传播模式等方面进行辨析,详细列出四者的特征和区别。尽管四者有差异,但也有很多相似之处或重合部分,在实际使用中一般难以区分[5],吴世文[6]认为事后被证实为非真的谣言、流言或传言都属于伪信息。因此,众多研究者们并没有去详细辨别四者的区别,而把它们等同于或者视为相同的概念[7]。关于谣言的概念,研究者们从不同的角度给出了不同的定义。最为经典的是让·诺埃尔∙卡普费雷,他认为谣言是在社会中出现并流传的未经官方公开证实或者已经被官方辟谣的信息[8],这个观点获得了众多学者的认可。部分中国学者认为谣言就是虚假消息,周煜等[9]把谣言定义为:在危险或具有潜在危险的模糊情境中,没有事实支撑或歪曲事实,通过某种媒介渠道在公众之间传播并造成一定社会影响的信息。靖鸣等[10]认为谣言是在民众信息获取渠道有限、知情权一时无法满足的情况下,自发形成的、与客观事实存在偏差甚至完全虚假的舆论。可以看出,对于谣言的界定是有争论的,争论点就在于谣言是否是真实的[11]。

2.谣言产生机制

关于谣言的产生,国外学者的研究较早,并产生了重要影响。奥尔波特提出:谣言(rumor)=重要性(important)×模糊性(ambiguity),模糊程度越高,谣言产生的可能性越高[12]。克罗斯进一步提出公式:谣言=(事件的)重要性×(事件的)模糊性÷公众批判能力[13]。国内学者在国外研究成果基础上,结合各学科理论,也对谣言产生的机制开展了广泛研究。郑玄等[14]提出大数据时代的谣言传播模型:谣言传播力=事件重要性×事件模糊性×信息载荷量×传播扩散度÷公众自我评估能力。邢鹏飞等[15]采用扎根理论对网络舆情的文本进行定性分析,发现舆情的主体、客体、中介以及政府力量组成了此次疫情网络舆情体系,舆情主要经历了潜伏、暴发、平稳以及消散阶段。董洪哲[16]从理性情绪疗法视角探析,认为由于政府公信力下降、政府危机公关失利、社会问题突出以及个体发泄需要等原因,人民群众产生非理性信念,从而产生不合理情绪和行为,进而引起负面舆情。姚艾昕等[17]基于马斯洛需求层次理论,认为随着疫情不断发展,人们的需求也在不断改变,基本上符合满足低层次的需求后,才会追求更高层次的需求,谣言也随着需求而改变。

3.谣言传播特点

在互联网技术和网络平台快速发展的背景下,新冠肺炎疫情中的谣言传播呈现出不同以往的特征。赵耀等[18]提出此次疫情中网络谣言共有五大特点,分别表现为突发性形成、多主题参与、病毒式扩散、复杂性内容、持续性影响。刘海明等[19]基于微平台分析发现,疫情信息在速度、广度、深度三个维度上具有节点传播加快疫情信息的传播速度、终端优势拓宽疫情信息传播的受众面、用户原创内容(UGC)助力疫情科普的浸入式传播等特点。孙海荣等[20]认为如今的谣言借助互联网产生了新的变化,闲话性、侵权性、恐慌性是其主要特点,在微博中的表现形式是二次加工式、通稿式、演绎式。还有研究者认为谣言传播具有匿名性、逼真性、交互性、传播效率高、传播范围广、政治关注度高等特点[21-22]。

4.谣言传播类型

不同的研究中,研究者们将新冠肺炎舆情中的谣言传播划分为不同的类别。聂静虹等[23]指出疫情谣言传播具有一般叙事类型的特点,并且可以进一步细化为旧谣新传型、假借权威型、断章取义型、杜撰捏造型。蔡文玲等[24]也将谣言传播分为无中生有型、夸大其词型、移花接木型、“集体记忆”型、断章取义型等五种类型。陈登航等[25]为便于统计,以与新冠肺炎疫情的相关性作为标准,把谣言分为直接谣言和伴生谣言,并结合此次疫情进一步分为科学类、民生类、传染类和特殊人群类谣言。党西民[26]把谣言细分为健康保健类、公共安全类、恐怖类、悲情类、阴谋论类、过分放大类、貌似善意类、“具有正能量”类谣言。总体上看,谣言传播划分没有统一的标准,研究者主要还是基于自身的研究情境对谣言进行分类[27]。

(二)谣言传播模式及影响因素研究

相较于“非典”疫情,此次新冠肺炎疫情谣言以网络谣言传播为主,传播模式和传播机制发生了根本性变化,社群传播、微传播、圈层传播成为主要传播形式[28]。研究者们对谣言传播模式和影响因素的研究为谣言的治理奠定了基础。

1.谣言传播模式

由于互联网技术发展,普适性谣言传播模型越来越不适用,且易发生分歧[29-30]。不少研究者通过自主构建谣言传播模型,检验谣言传播的影响因素,同时用于预测谣言的发展趋势。崔金栋等[31]利用爬虫工具获取网络谣言数据,建立基于大数据的网络谣言分析模型,研究探讨不同类别的谣言在无策略、自净式以及组织式辟谣策略下的平息效果。张洪忠等[32]通过“极术云”平台采集样本813份,建立中介模型,发现接近性并不影响人们对谣言的信任度,只有通过人际传播才能显著影响谣言信任度。张晓飞等[33]采用问卷调查收集样本,利用结构方程模型对假设进行验证,结果发现焦虑和个人涉入促进形成谣言信任,社交涉入阻碍形成谣言信任。

2.谣言传播影响因素

谣言的传播透露出公众对各类疫情信息的需求[34-35]。疫情发生后,各地政府为了减少人员流动实行隔离政策,人们在现实环境中与他人隔绝,互联网和媒体成为信息获取的唯一渠道。对于新冠病毒认识不足,导致恐慌情绪在社会大众中蔓延,转发信息成为人们提醒他人重视和寻求帮助的最大动机[36]。孙海荣[37]强调在疫情发生后,地方政府的错误应对、物资的保障不力、信息发布不及时滋生了谣言的生产和传播。不少研究者认为新闻媒体的失声和缺位,导致信息未能及时公开,给予了谣言生存空间,表现在主流媒体故意掩盖负面信息,新闻媒体失去预警功能;新闻媒体照搬照抄党政文件、领导讲话稿,语言僵硬无感染力,降低了人们对媒体的信任度,导致传播效果不佳;部分新媒体为了获取曝光率,断章取义激化社会矛盾[35,38-41]。

(三)谣言传播治理策略研究

针对谣言传播治理策略的研究最为广泛,研究者们从不同层面、不同角度、不同方向提出了不同的治理策略,可谓众说纷纭。笔者按国家、政府、媒体、公众四个层面进行归纳整理。

1.国家层面策略

自新冠肺炎疫情发生以来,部分西方国家政客和媒体就不断发布针对中国的谣言,严重影响中国在国际上的形象。刘娜等[42]指出西方世界建构起新冠病毒谣言的“无知”,在病毒溯源未真相大白的情况下,就宣扬病毒来源于中国,诋毁中国机构。杨博[43]进一步梳理了“中国制造新冠病毒”这一阴谋论谣言的来源。高金萍等[44]针对西方媒体对中国抗疫“肯定—否定—肯定—否定”的迂回态度,认为中国必须调整对外传播策略,加强议程设置,积极传播中国抗疫成果,显示中国优越的制度体系。张志丹[45]则强调要加强与重要的国际组织、国家进行沟通,争取国际社会的支持。

2.政府层面策略

众多学者认为,新冠肺炎疫情谣言传播的治理离不开政府的参与,突发公共卫生事件谣言传播管控更是政府应急管理的重要组成部分。韩瑞波等[46]强调面对此次疫情,政府必须以拓展治理空间、整合治理工具、动员治理主体为导向,才能全面应对谣言传播引发的舆情。而强化政府和公众之间的沟通,满足群众知情权,被认为是控制谣言传播、粉碎谣言生成的最有效手段[47-50]。法律保障也是治理谣言传播必不可少的举措。向志强等[51]认为政府需要完善立法和执法工作,严格惩戒网络平台和公众传播谣言的行为。史蕾[52]从法治思维视角看待舆情,认为中国舆论场是官方舆论和民间舆论的博弈,必须把法治转化成公众内心的法治思维,依靠公众对法治的信仰和自觉,推动法律的落实。还有不少学者建议从建立辟谣处置机制[53-54]、增强干部处置能力[55]等角度提升政府治理谣言传播的能力。

3.媒体层面策略

治理谣言传播,媒体的力量不容忽视。研究者对媒体的研究主要分为两类,一类是针对官方媒体或主流媒体。陈坤等[56]认为,我国主流媒体在新冠肺炎疫情传播中发挥了主阵地作用,形成了可复制的制度实践经验。高嘉潞等[57-59]认为官方媒体必须要借助专家,发布权威报道,及时公开疫情信息。张旭等[60-61]提出地方主流媒体应正视公众的质疑和回应,用权威信息及时破解谣言,阻断谣言传播,提高地方媒体的公信力和影响力。另一类是针对网络新媒体。强月新等[62]基于微博辟谣文本分别构建了“辟谣效果相关因素矩阵”和“辟谣效果指数”(REI),认为政务微博辟谣需要多元联动,建立起可互动沟通的辟谣方式。李宗敏等[63]更强调微博辟谣要丰富呈现维度,注意名词、形容词数量以及情感倾向。李勇图等[64-65]注意到微视频的力量,认为视频的广泛传播为此次抗疫凝心聚力发挥了重要作用。

4.公众层面策略

谣言的生成和传播最终是靠公众的口口相传或网络转载实现的,许多研究者也认识到公民素质的参差不齐助推了谣言的传播。王珂[66]就指出“旧谣新传”一部分是因为网友恶意传播,还有一部分是因为公众缺乏基本的辨别能力。李小波等[67]、陈安等[68]提出要鼓励学校、社区、行业机构开展知识普及,提高民众的科学素养,以应对数字时代挑战。孟云飞等[69]认为健康心理是疫情防控的重要保障,因此要对民众进行心理疏导,让社会心理正能量化,对谣言产生免疫作用。王兆鑫等[70]通过乡村的田野研究,倡导关注农村地区的舆论场,拓展多种形式的宣传教育方式,开展科学的防护知识普及,减少乡村谣言传播,净化乡土社会舆论内容。

三、总结与展望

目前,国内关于新冠肺炎疫情谣言传播的研究已经取得丰硕成果。不管是在谣言传播基础理论研究方面,还是在谣言传播机制和治理方面,都有不小进展。尽管如此,我们也看到目前的研究还存在不少问题。

(一)研究学科分布不均

谣言传播治理是一门多学科交叉研究的领域,涉及新闻传播学、图书情报学、公共管理学、社会学、心理学等诸多学科,但是从目前的文献分布上看,主要集中在新闻传播学和图书情报学,公共管理学等其他学科研究还较少,特别是以问题为导向、跨学科创新性研究不多。

(二)谣言传播危害研究不足

针对谣言传播引发的危害,目前的研究普遍存在泛泛而谈的现象,未有深入的定性或者定量研究描述。且近年来谣言传播引发的网络暴力,不论是研究者还是媒体的关注都明显不足,急需加强理论研究。

(三)治理对策与现实相脱节

研究者们或通过综合论述,或基于网络谣言文本分析阐明谣言传播存在的问题和治理对策,但是在移动互联网高普及率的情况下,如果没有谣言快速识别和传播阻断机制,谣言恣意传播将很快引发次生危害。因此,一般的、传统的治理对策无法快速进行应急处置。

展望未来的研究,首先,研究者们要以问题为导向,争取多方合作,打破学科壁垒,综合运用多学科多专业理论视角,全面系统分析在当前网络技术背景下谣言传播治理面临的新难点、新痛点、新焦点,全面认识谣言产生和传播的内在逻辑,为谣言传播治理打牢理论基础。其次,深刻认识谣言传播的危害,构建合适的理论框架,定量或者定性分析谣言传播可能引发的各类危害,增强风险防范意识。尤其是要探讨如何建立谣言传播对象的保护机制,保护公民的隐私权,以免网络暴力发生。最后,将提高谣言传播治理的科学性、先进性、实用性作为研究的落脚点。当前,互联网是谣言传播的主阵地,互联网技术发展为谣言传播治理带来了新挑战,也提供了新契机。研究者们应顺应时代变革,基于互联网新技术、新理论创造性开展研究工作,积极为建立快速有效的谣言识别和传播治理机制,推动多地区甚至全国范围内形成统一标准、上下联动、左右协同的立体处置机制而努力。