汉语词汇的发展阶段及其演进机制

王贵元

中国人民大学 文学院,北京 100872

汉语词汇的研究总体而言可分为纵向和横向两个纬度,纵向纬度的研究是发展问题的研究,属于历时研究,即汉语词汇发展史的研究,主要研究汉语词汇发展史分几个阶段,每个阶段的分界线在哪里,发展的动因和机制是什么。横向纬度的研究是内容结构的研究,属于共时研究,即在汉语词汇的各个发展阶段,研究些什么内容,这些内容的合理结构是怎样的,应该划分为哪些部分来进行研究和论述。迄今为止,汉语词汇的研究在纵向研究方面还很薄弱,汉语词汇发展的面貌尚不明晰,比如分段问题,现有的研究或是以大概念模糊述说,或是以历史朝代为界线划分。我们知道,历史朝代的更迭,并不一定伴随语言的重大发展,也就是说,汉语词汇的发展阶段与历史朝代的发展阶段并不一定同步。从我们的研究看,恰恰是在王朝的鼎盛时期,易于发生语言的重要发展。汉语词汇发展史的研究应该是寻找汉语词汇发展本身的重大阶段性特征,以此为标准进行分段,在此基础上进行动因和机制等的研究。传世文献由于在传抄过程中为了使时人易于理解而不断地以后代习用词汇替换原文,所以仅用它来研究词汇发展史存在一定的误差。现今,出土文献已形成完整的时代序列,为汉语词汇发展史的研究奠定了良好的基础,本文即是以出土文献为主,结合传世文献对汉语词汇的发展阶段及其演进动因、机制进行的研究。需要说明的是,本文是从文献语言也就是书面语的角度进行的研究,与纯口语或者说纯语言的词汇研究有所不同。文献语言的研究,语言和文字是不可分离的,纯口语或纯语言的研究总体上可以不考虑文字。就文献语言而言,一个完整的词包括词义、词音和字形三要素,词义是词的内容,形式则有音节和字形两种。而口语研究中一个完整的词仅包括词义和词音两要素。比如在上古汉语中“取”“娶”同音,“娶”是为了使“娶亲”义独立而在“取”的基础上增加“女”旁派生的字形,就书面语而言,由于字形不同,派生出了一个新词,但如果不考虑字形,则原词没有变化,所以两种角度的研究还是有很大差别的。

一、汉语词汇的发展阶段及演进原因

由发展单义词演进为发展多义词,再演进为发展派生词,又演进为发展双音词,是汉语词汇发展的核心步伐,我们称之为四阶递进。

词是人们对事物和现象的指称和描写,在词汇产生的初期,都是用一种事物或现象命名一个词形,所以,汉语初期阶段产生的词多是单义词。商代和西周时期仍是单义词为主的发展阶段。据王晓鹏(1)王晓鹏:《甲骨刻辞义位归纳研究》,山东大学博士学位论文,2007年。研究,甲骨文共有1456个词,其中,单义词1236个,占85%,多义词220个,占15%。据杨敏(2)杨敏:《西周金文词汇断代研究》,中国社会科学院大学博士学位论文,2019年。研究,西周金文共有1515个词,其中,单义词1295个,占85%,多义词220个,占15%。另据儿童语言词汇发展的研究,儿童语言词汇早期也有从单义词发展为多义词的过程。

单义词发展到一定数量,必然会遇到两大问题:首先是音节数量有限,无限发展会出现大量的同音词,给交流带来不便。其次是音义关系及词义关系缺乏系统性。早期产生的词,其音义结合大多是约定俗成的,也就是音义之间没有可供推测和联想的理据,只能死记硬背,既不经济也不便利。正如王宁所说:“在语言发生的起点,音与义的联系完全是偶然的。‘约定俗成’说准确地反映了音义联系的社会约定性。正因为如此,同一声音可以表达多种完全无关的意义,语言中因此产生大量意义无关的同音词;而相同或相近的意义又可以用不同的声音来表达,语言中因此又产生大量声音相异同义词。”(3)王宁:《训诂学原理》,北京:中国国际广播出版社,1996年,第47页。这两大原因限制了单义词数量无限发展的可能性,当人们意识到存在的问题时,即会为词汇的进一步发展寻找新的途径,这一新途径就是发展多义词。

多义词是一个词形表示多个词义,一词多义首先是大量节省了词形,可以避免和减少同音词的增加。其次也是更重要的是使词义的系统性得以建立,便利了词义的记忆和理解。多义词的数个词义之间,除少量的假借义外,皆有意义联系,这样,词义实际上就有了系统性,为理解和记忆提供了便利基础。从甲骨文词汇已有一定数量的多义词看,汉语至少在商代已经开始发展多义词,但甲骨文词汇一是单义词占绝大多数,二是多数多义词义位数量很少。商代应处于多义词发展的初期阶段,春秋时期多义词开始快速发展。

多义词的发展也是有限度的。首先是一词不能含义太多,负担过重,不然会给语用辨识带来困扰和失误。其次是一词多义之义位间不能相隔太远或过于接近,相隔太远包括假借和词义的多极引申。在多义词的词义多为相互关联的常规情景下,一个多义词的词义毫无关系或相隔太远,不符合多义词常规特征,多义词中假借义后来多分化为不同的词,就是这一原因造成的。词义过于接近,也不利于语义分辨。所以多义词发展到一定程度,又须创新词汇的发展方式,在单音节词的数量达到一定程度,而单词的词义数量也达到一定程度的情况下,汉语便另辟蹊径。多义词的发展是专注于词的内容的发展,在内容上无法发展的情况下,只好在词形上想办法,这样就进入到了派生词发展阶段。

派生词是原词的不同词义通过改变词形的方式产生的新词。词形有口头形式的音节和书面形式的字形,一度词形是音节,二度词形是汉字。汉语词汇的派生充分利用了这两种条件,形成了词汇派生的两大途径,即音变和字变。在这一过程中,汉字起了决定性作用,这是因为,首先,仅就音变造词而言,仍存在增加同音词的问题,但是此时的音节变化是在不同字形范畴内进行的,字形起到了一定的区别作用,所以这种类似于单音节发展的现象才可以继续实施。其次,一个新的字形的产生即标志着新词的产生,这实际上是汉字为汉语单音节词汇的发展开辟了一条新的途径。上述两方面都是汉字对汉语词汇发展反作用的表现,口语不能区分的,辅之以字形即可区分矣。我们在介绍人的姓名时,常说“chén”是“阝”“东”陈,就是这种现象的应用。

从出土文献看,派生字的大量产生是在战国晚期,说明汉语词汇正式进入派生词发展阶段的时间应为战国晚期。汉语词汇的派生,有的是音变兼字变,有的是仅有音变而字形不变,有的则是仅有字变而音不变。音变兼字变者一般而言是先音变而后字变。

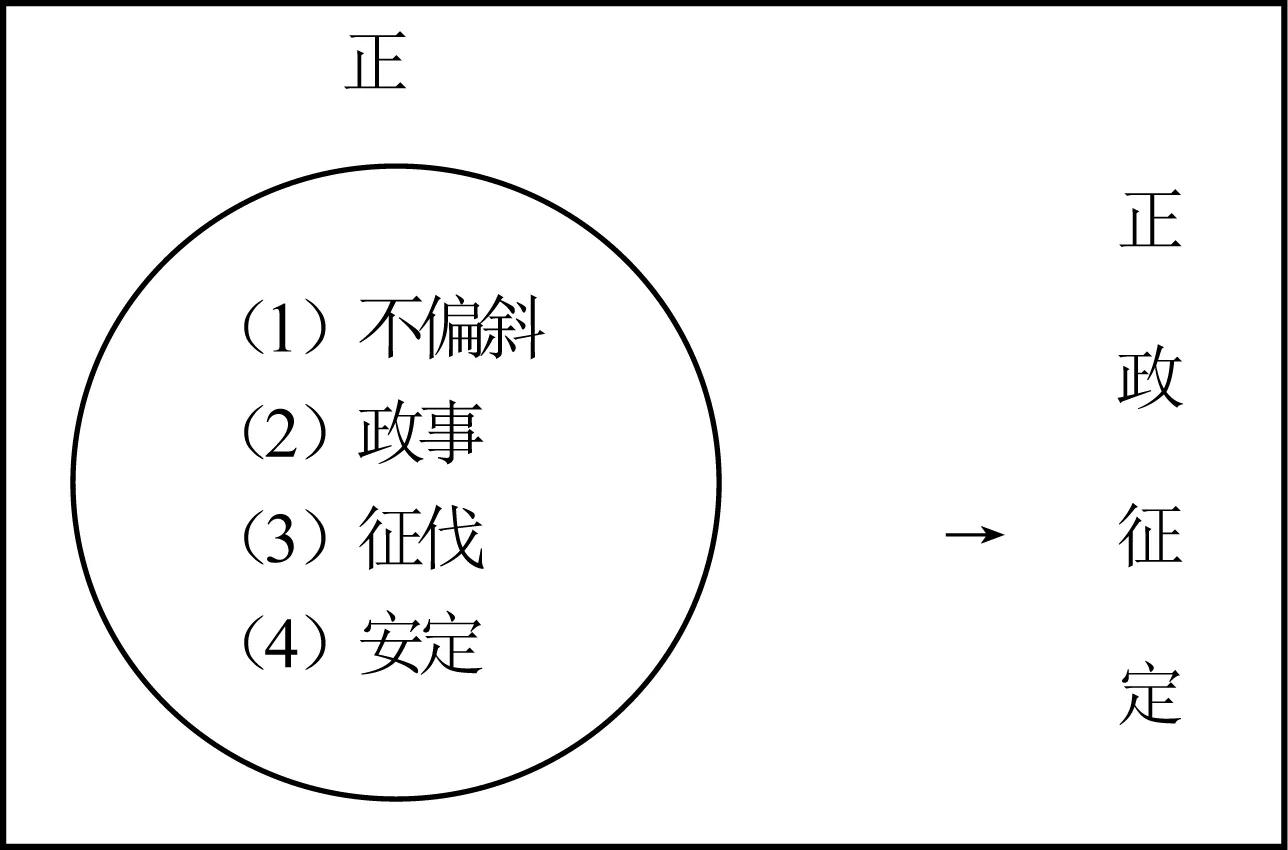

派生词的发展对汉语的发展意义重大,它首先是在多义词的基础上进一步扩展和完善了汉语词汇的系统性。此前多义词的发展是在词的内部建立了系统性,此时则是开始了词与词之间系统关系的建立,如“正”,此前有不偏斜、政事、征伐、安定等义位,到战国晚期,不偏斜用“正”,政事用“政”,征伐用“征”,安定用“定”,有了大致分工。“政”、“征”、“定(从宀从正)”都是“正”的派生词,如此,“正”、“政”、“征”、“定”四个词就形成了词与词之间的系统性。

图1 “正”派生出“政”、“征”、“定”

同时,派生词的发展也进一步促进了汉字构形的系统性,作为汉字构形系统性重要标志的部首系统就是在派生字的大量产生中形成的,如“福禄”之“禄”,甲骨文、西周和春秋金文用“录”,后加“示”旁造专字“禄”,大约出现在战国晚期。“祖先”之“祖”,甲骨文、西周和春秋金文用“且”,后加“示”旁造专字“祖”,从现有材料看,春秋中期出现“祖”,由此,部首“示”逐渐形成。又如“糸”部首的形成,“终”,战国以前用“夂”,战国早期增“糸”旁,见曾侯乙墓竹简。“纪”,首见于战国中期郭店楚简,之前用“己”。“織”,首见于战国晚期睡虎地秦简,之前用“戠”。我们此前说过,汉字的部首就形体而言,是对字形的系统化和类别化,就其功能而言,是对字义的系统化和类别化,所以部首是汉字构形系统化的重要表现(4)参见王贵元:《汉字部首的形成过程与机制》,《中国语文》,2018年第4期。。

宋人发明的“右文说”以及清代小学家发现的汉语词汇的“音近义通”,基本上可以说是汉语词汇派生发展规律的揭示,“構”、“購”、“媾”、“溝”都是“冓”的派生词,都有相交之义,此即“右文说”所述现象,至于“音近义通”是突破字形标志,因为派生词的发展有时也不以原字形为构件。

派生词的发展以增加音节和字形为主要方式,其局限也是很明显的。首先是没有改变口语中同音词大量增加的状态,其次是汉字形体的数量无限发展,会大大增加记忆的负担。因此,在单音节和单字发展不可持续的情况下,汉语词汇双音节发展的方式便应运而生了。

从出土文献看,秦统一全国后,双音词开始较多产生,但彼时结构还不太固定。同时,虽然战国时期派生字大量产生,但原字与派生字职能的明确分工大多是在西汉中期才彻底完成的,所以双音词的大量产生应该在西汉晚期以后。

前面的三个词汇发展阶段即单义词阶段、多义词阶段和派生词阶段,就形式上看,皆属于单音词范畴内的发展,而双音词的发展是形式上的重大突破。突破单音词发展之后,汉语的复音词为什么以双音词为主?我们认为,这是因为双音节词已经能够满足汉语词汇发展的需要,在能够满足词义发展的前提下,双音节的形式最符合语言发展的经济性原则,故此成为主要形式。双音词的发展,其影响并不仅局限在词汇的增量上,也即因新事物和现象而产生的新词上,而且还拓展到了已有词汇及短语的改造上,即把原有的单音词替换为双音词和把原有的短语等词汇化为双音词。事实上,就汉语词汇的发展过程看,足够量的单音词为双音词的大批量生成创造了条件,如战国以前买与卖皆用“買”字,《睡虎地秦墓竹简·秦律十八种·金布律》:“有買(賣)及買殹(也),各婴其贾(價);小物不能各一钱者,勿婴。金布。”(5)本文出土文献释文主要依据陈伟等《楚地出土战国简册(十四种)》(北京:经济科学出版社,2009年)、陈伟主编《秦简牍合集·释文注释修订本》(武汉:武汉大学出版社,2016年)、陈伟主编《里耶秦简牍校释(第一卷)》(武汉:武汉大学出版社,2012年)、陈伟主编《里耶秦简牍校释(第二卷)》(武汉:武汉大学出版社,2018年)、朱汉民、陈松长主编《岳麓书院藏秦简(肆)》(上海:上海辞书出版社,2015年)、朱汉民、陈松长主编《岳麓书院藏秦简(伍)》(上海:上海辞书出版社,2017年)、裘锡圭主编《长沙马王堆汉墓简帛集成》(北京:中华书局,2014年)、银雀山汉墓竹简整理小组《银雀山汉墓竹简(壹)》(北京:文物出版社,1985年)、张家山二四七号汉墓竹简整理小组《张家山汉墓竹简(二四七号墓)》(北京:文物出版社,2001年)、中国简牍集成编辑委员会《中国简牍集成》(兰州:敦煌文艺出版社,2005年)、中国社会科学院简帛研究中心等《尹湾汉墓简牍》(北京:中华书局,1997年)。传世文献依据《十三经注疏》(北京:中华书局,1980年)、《诸子集成》(上海:上海书店,1986年)、《史记》(北京:中华书局,1959年)、《汉书补注》(北京:中华书局,1983年)。秦统一全国后,在“買”的基础上增加新构件“出”派生出了“賣”,《岳麓书院藏秦简(肆)》:“金布律曰:有買及賣殹(也),各婴其贾(價),小物不能各一钱者,勿婴。”同样一条律文,统一后抄写的岳麓秦简已将“買”替换成了“賣”。在此基础上,便产生了“賣買”一词,《岳麓书院藏秦简(肆)》:“关市律曰:县官有賣買殹(也),必令令史监,不从令者,赀一甲。”《岳麓书院藏秦简(肆)》:“嚣园宣深有斗食啬夫、史各一人,毋与相杂稍禀月食者賣買息子。所以为秏□物及它当賣買者,令相监,毋律令。”《岳麓书院藏秦简(伍)》:“新地吏及其舍人敢受新黔首钱财酒肉它物,及有賣買叚赁貣于新黔首而故贵赋〈贱〉其贾(價),皆坐其所受及故为贵赋〈贱〉之臧(赃)、叚赁费、貣息,与盗同灋。”因此,就汉语而言,以双音词为主的词汇发展阶段是不可能在更早的时期出现的。

二、汉语初始时期词汇生成的方式

语言中的词义是人们对客观世界和主观世界的划分与概括,客观世界和主观世界的事物或现象有些是独立性很强的个体,有些则呈现为一种关系密切的连续统,语言如何切割,在范围和范畴上会出现差异,就汉语初生词的词义看,大致可分为点状词义与区块词义两类。

“盥”,《说文·皿部》:“澡手也。”本义是洗手,字形上部左右为两手,中为洗手之水,下为接水的盘,用作本义的语句如《左传·僖公二十三年》:“奉匜沃盥,既而挥之。” 《周礼·春官·郁人》:“凡祼事沃盥。”孙诒让正义:“沃盥者,谓行礼时必澡手,使人奉匜盛水以浇沃之,而下以盘承其弃水也。”

“洗”,《说文·水部》:“洒足也。从水,先声。”本义是洗脚,用例如《礼记·内则》:“面垢。燂潘请靧。足垢,燂汤请洗。” 《论衡·讥日》:“且沐者,去首垢也,洗去足垢,盥去手垢,浴去身垢,皆去一形之垢,其实等也。”

“沐”,《说文·水部》:“濯发也。从水,木声。” 本义是洗发,用例如《诗经·小雅·采绿》:“予发曲局,薄言归沐。”《左传·僖公二十八年》:“叔孙将沐,闻君至,喜,捉发走出。”《吕氏春秋·谨听》:“昔者禹一沐而三捉发,一食而三起,以礼有道之士,通乎己之不足也。”《史记·屈原贾生列传》:“新沐者必弹冠,新浴者必振衣。”

类似的还有“浴”、“澡”、“沬”等,《说文·水部》:“浴,洒身也。从水,谷声。”《说文·水部》:“澡,洒手也。从水,喿声。”《说文·水部》:“沬,洒面也。从水,未声。”

图2 点状词义与区块词义的区别

点状词义和区块词义的差异存在,大多是词汇初生时期人们对事物或现象的切分未有统一标准造成的,随着词汇系统的严谨和精细化发展,必然要对区块词义进行离析,以便使词义有统一划分标准。

三、多义词的形成途径

多义词是汉语词汇的常态,也是汉语词汇发展的主要形式。除多义词发展阶段外,即使在派生词发展阶段和双音词发展阶段,也往往伴随着多义词的发展。多义词主要通过词义离析、词义移植和词义延伸三种途径形成。

1.词义离析

词义离析是指词义发展过程中,一个词义拆分为两个词义,其主要离析对象是区块词义,是汉语词义标准化、精细化发展的必然结果。如“受”,由授予和接受双方参与的传递这一个词义离析为授予和接受两个词义。“买”,由买卖这一个词义离析为买与卖两个词义。

词义离析有两种结果:一种是离析之后多义并存,另一种是离析之后专属于一义,它义脱落。如“盥”,离析后只留“洗”,脱落了“手”。“启”,离析后只留“开”,脱落了“门”。至于是何种结果,往往是由词义系统决定的,具体说是由词义系统中是否存在相同词义决定的,如果没有相同词义,会两义并存,如果已有相同词义,则会产生脱落。

词义离析明确的标志是字形的分化派生,但可以想见,词义离析是先于字形分化派生的,字形的分化派生只不过是其进一步发展的结果。

汉语词义离析发生在什么时期?有一组有趣的对比,可以从中看出些端倪。我们知道,《汉书》的语言是书面语,而《史记》多用当时口语,其引用前代文献也都用当代语言进行了改写。对照二书,我们发现同样的事件,语句相近,《汉书》作“洗”,《史记》作“洗足”:《汉书·高祖纪》:“乃求见沛公,沛公方踞床,使两女子洗,郦生不拜。”颜师古注:“洗,洗足也。”《史记·高祖本纪》:“乃求见说沛公。沛公方踞床,使两女子洗足,郦生不拜。” 《汉书·郦食其传》:“使人召食其,食其至,入谒,沛公方踞床,令两女子洗,而见食其,食其入即长揖不拜。”颜师古注:“洗足也,音先典反。”《史记·郦生陆贾列传》:“郦生至,入谒,沛公方倨床,使两女子洗足,而见郦生。郦生入,则长揖不拜。”

另外,与“洗”变“洗足”相同,《史记》中“沐”改成了“沐发”:《史记·扁鹊仓公列传》:“刺足阳明脉,左右各三所,病旋已。病得之沐发未干而卧。”张家山汉简抄写于西汉初年,其吕后《二年律令》中有“启门户”,也与“洗”变“洗足”相同,《张家山汉墓竹简·二年律令》:“越邑里、官市院垣,若故坏决道出入,及盗启门户,皆赎黥。其垣坏高不盈五尺者,除。”但《史记》和张家山汉简中亦有未离析者,《史记·郦生陆贾列传》:“使者入通,沛公方洗,问使者曰:‘何如人也?’”《史记·黥布列传》:“淮南王至,上方踞床洗,而召布入见,布大怒,悔来,欲自杀。”《张家山汉墓竹简·引书》:“夏日,数沐,希浴,毋莫(暮)〔起〕,多食采(菜)。”这说明在西汉时期,词义离析已经发生,但仍处于交替阶段,离析尚未彻底完成。

2.词义移植

隹为短尾鸟,徐中舒主编《甲骨文字典》“莫”下:“或从隹,象鸟归林以会日暮之意。”(7)徐中舒:《甲骨文字典》,成都:四川辞书出版社,1989年,第61页。

“合”,《说文·亼部》:“合口也。”字形象器盖相合之形,下象器口,上象器盖,本义是合拢,《战国策·燕策二》:“蚌方出曝,而鹬啄其肉,蚌合而箝其喙。”此为本义。衣服有单层衣服,也有双层衣服,双层衣服这一物品主要特征是两层相合,与“合”的本义存在“相合”的共同特征,故把这一词义移植到了“合”下,《居延新简》43.56:“始春不节,适薄合,强湌食。往可便来者赐记。”薄:单层衣服。合:双层衣服。汉代派生字形“袷”,《说文·衣部》:“袷,衣无絮。从衣,合声。”《急就篇》:“襜褕袷复褶袴裈。”颜师古注:“衣裳施里曰袷,禇之以绵曰复。”说话中的回答是与问话相合,故这一词义也移植到“合”,用“合”表示,《睡虎地秦墓竹简·封诊式》:“自杀者必先有故,问其同居,以合其故。” 《马王堆汉墓帛书·胎产书》:“禹问幼频曰:我欲埴(殖)人产子,何如而有?幼频合曰:月朔已去汁□,三日中从之,有子。”《马王堆汉墓帛书·战国纵横家书》:“奉阳君合臣曰:‘有私义(议),与国不先反而天下有功(攻)之者,虽知不利,必据之。与国有先反者,虽知不利,必怨之。’”

“经”,本义是织布机上的纵线,字形本作“坙”,像织机纵线形。《说文·糸部》:“经,织也。”《太平御览》卷八百二十六引作“织从糸也”,徐灏注笺:“下文云‘纬,织横糸也’,则此似当有‘从糸’二字。”“从”即“纵”。古人以南面为正面,南北方向的道路即为纵向道路,因与织机纵线共有纵向特征,故把南北方向的道路这一词义移植到“经”上,由“经”表示,《周礼·考工记·匠人》:“国中九经九纬。”贾公彦疏:“南北之道为经,东西之道为纬。”《周礼·考工记·匠人》:“经涂九轨,环涂七轨,野涂五轨。”上吊而死,因是竖悬,也与织机纵线共有纵向特征,故也移植此义予“经”,“经”又有了上吊之义,《睡虎地秦墓竹简·封诊式》:“经死。爰书:某里典甲曰:‘里人士五(伍)丙经死其室,不智(知)□故,来告。’·即令令史某往诊。·令史某爰书:与牢隶臣某即甲、丙妻、女诊丙。丙死(尸)县(悬)其室东内中北廦权(椽),南乡(向),以枲索大如大指,旋通系颈,旋终在项。索上终权(椽),再周结索,余末袤二尺。头上去权二尺,足不傅地二寸。”

另外,上古汉语中常见的名动同词等现象,也应是词义移植所致,如“立”,《说文·立部》:“立,住也。从大立一之上。”古文字形体象人体正面立于地上之形,本义是站立,《睡虎地秦墓竹简·日书甲种》:“人行而鬼当道以立,解发奋以过之,则已矣。”“鬼之所恶,彼窋(屈)卧箕坐,连行奇(踦)立。”词义延伸为所立之处,《睡虎地秦墓竹简·法律答问》:“‘擅兴奇祠,赀二甲。’可(何)如为‘奇’?王室所当祠固有矣,擅有鬼立(位)殹(也),为‘奇’,它不为。”“操邦柄,慎度量,来者有稽莫敢忘。贤鄙溉辥,禄立(位)有续孰暋上?”从现有材料看,“位”字初见于战国包山楚简和郭店楚简,在郭店楚简中义皆为“莅”,如《包山楚简·卜筮祭祷记录》:“臧敢为位,既祷至(致)命。”《郭店楚墓竹简·老子丙本》:“则以哀悲位(莅)之,战胜则以丧豊(礼)居之。”

3.词义延伸

词义延伸指词在使用过程中受搭配词语的影响延伸出新的词义。如“合”,如前所述,原义是合拢,在以下两种句例中词义延伸为聚集,《论语·宪问》:“桓公九合诸侯,不以兵车,管仲之力也。”《国语·楚语下》:“于是乎合其州乡朋友婚姻,比尔兄弟亲戚。”而在以下两种句例中词义又延伸为交锋,《孙子兵法·行军》:“兵怒而相迎,久而不合,又不相去,必谨察之。”《论衡·福虚》:“今宋楚相攻,两军未合。”

再如“从”,《说文·辵部》:“随行也。”本义是跟随,下属句中为本义,《论语·公冶长》:“道不行,乘桴浮于海,从我者其由与?”《史记·项羽本纪》:“张良是时从沛公。”在以下两种句例中词义延伸为追逐,《尚书·汤誓》:“夏师败绩,汤遂从之。”《左传·成公十六年》:“晋韩厥从郑伯,其御杜溷罗曰:‘速从之!其御屡顾,不在马,可及也。’韩厥曰:‘不可以再辱国君。’乃止。”

在传统的文字学和训诂学中,一般把多义词的形成途径分为引申和假借两种,词义间有意义关系的称为引申,没有意义关系的称为假借。上述词义离析、词义移植和词义延伸皆属于有意义关系的词义发展,但就“引申”这一名称的字面含义而言,实际上仅能包含词义延伸。词义离析是原有词义的分化,即原有词义的部分性独立,并未产生新的义素,与词义延伸性质不同,词义延伸是产生了新的义素。而词义移植与词义延伸也性质不同,其关键点是方向相反,词义延伸是本义在使用过程中生发新义,它的出发点是本义,可以明显看出来,原初在组字成句时使用的仍是本义,只是在特定词语组合下附加了新的义素。而词义移植的出发点是新义,是新义产生后归入旧词。如果把词义移植也归入词义引申,只能说是一种逆向说法,是移植共词后站在本义的角度进行的描述。因此,传统上用词义引申概括是不准确的,包含着几种性质不同的现象,应予修正。

四、派生词的形成方式

派生词的形成主要通过两种方式进行,一是语音方式,二是字形方式。就性质而言,前者可称为语音派生,后者可称为字形派生。

1.语音派生

语音派生即改变原词音节的部分音素,使原词派生出新词。

语音派生现象,清人多有论述,如:

《说文·亡部》:“匃,气也。逯安说:亡人为匄。”段玉裁注:“气者,云气也。用其声叚借为气求、气与字。俗以气求为入声,以气与为去声。匄训气,亦分二义二音。《西域传》‘气匄亡所得’,此气求之义也,当去声。又曰‘我匄若马’,此气与之义也,当入声,要皆强为分别耳。《左传》‘公子弃疾不强匄’,又‘子产曰,世有盟誓,母或匄夺’,皆言气求也。《通俗文》曰‘求愿曰匄’,则是求之曰气匄,因而与之亦曰气匄也。今人以物与人曰给,其实当用匄字,《广韵》古达切,其字俗作丐,与丏不同。”

唯清人论述,多据六朝训诂材料言说,甚至认为是六朝经师的创造。1946年,周祖谟撰《四声别义释例》,首次提出在东汉人的训诂材料中已多有相关论述,他说:“以余考之,一字两读,决非起于葛洪、徐邈,推其本源,盖远至后汉始。魏晋诸儒,第衍其续余,推而广之耳,非自创也。唯反切未兴之前,汉人言音只有读若譬况之说,不若后世反语之明切,故不为学者所省察。”(8)周祖谟:《问学集》,北京:中华书局,1966年,第83页。周先生观点是正确的。现今流传的训诂经注最早是汉代的,是汉人最早记录了这种现象。现象的产生和现象的记录是两回事,我们相信汉语词汇的音变派生一定早已有之,只是音变存于口语中,在缺乏经注的情况下很难获知,好在字形派生是可见的,既然同是多义词派生的形式,起源应相差无几,或可由字形之派生推知音变之产生和发展的时期。

语音派生有只改变声母者,有只改变韵母者,有只改变声调者,也有声、韵、调兼涉改变者。这方面今人已有较多研究成果,此不赘述。

2.字形派生

字形派生从新旧字形的形体关系看,可分为字形上有承继关系和没有承继关系两类,前者可称为狭义形体派生,后者可称为广义形体派生。狭义形体派生是在原字形基础上创制新字形分担原字承担的词义,新旧字形有形体上的承继关系;广义形体派生是创制与原字形无关的字形分担原字承担的词义,新旧字形没有形体的承继关系。

(1)狭义形体派生

狭义形体派生的方式有如下几种:

第一,异体字职能分配。

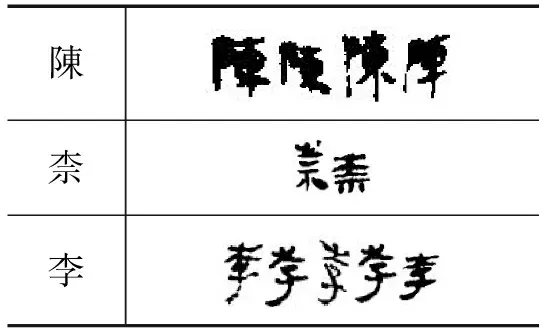

即把原本是一字异体的形体确立为不同字形来分担原本由一个字形承担的词义。如从马王堆帛书字形中可以看出,“阵”本是“陈”的异写形体,后分担战阵义,成为不同的词。“奈”本是“柰”的异写形体,后分担了奈何义,成为不同的词(9)参见王贵元:《汉墓帛书字形辨析三则》,《中国语文》,1996年第4期。。

表1 陳、柰、李异体表

表中“陳”右侧构件下部或作一撇一捺,或作一横,本都是原篆体下弯形成分的改写,在马王堆帛书中已经出现了“陣”的形体,但只是异体,功能相同。到魏晋南北朝时期,陈列等动词义已多用“陳”表示,战阵等名词义多用“陣”表示,如《北魏元寿安墓志》:“陈师鞠旅,指辰歼荡。”《北魏王诵墓志》:“幽扉暂掩,几帐虚陈。”《北魏叔孙固墓志》:“烽警尘起,画战阵于指掌。”《北齐徐彻墓志》:“制敌寒陵,决雄机于两阵。”

“柰”本从木从示,为了压缩字形的上下长度,上部“木”逐渐写扁,有些写同“大”,表中“李”字亦有相同变化。

再如“猷”与“猶”,本是构件间的组合位置不同的异位字,《玉篇·犬部》:“猷,与猶同。”段玉裁《说文解字注》:“今字分猷谋字犬在右,语助字犬在左,经典绝无此例。”在马王堆帛书、张家山汉简中用法相同,《马王堆汉墓帛书·战国纵横家书》:“然臣亦见其必可也。猶夤不知变事以功(攻)宋也。”《马王堆汉墓帛书·五行》:“简之为言也猷贺(加),大而罕者。”《张家山汉墓竹简·奏谳书》:“君曰:问史猷治狱非是。”《张家山汉墓竹简·奏谳书》:“君曰:善哉!亟出说而赐媚新衣,如史猶当。”史猷、史猶即史,卫国人。到南北朝时期,副词义已专属于“猶”。

第二,增加构件。

就是在原字形的基础上增加新的构件,产生新的字形,分担原字形表示的词义,它是汉字派生的最主要形式。如“賣”是在“買”的基础上增加新构件“出”,分担离析出的词义卖方行为,《说文·出部》:“賣,出货物也。从出,从買。”从现有材料看,“賣”字是秦统一全国后产生的,而且一经出现即分工严格,所以很可能是秦“书同文”整理文字时造的一个字。秦统一前买、卖皆用“買”,如《睡虎地秦墓竹简·秦律十八种》:“其乘服公马牛亡马者而死县,县诊而杂買(賣)其肉,即入其筋、革、角,及索入其贾钱。”“畜鸡离仓。用犬者,畜犬期足。猪、鸡之息子不用者,買(賣)之,别计其钱。”《睡虎地秦墓竹简·法律答问》:“人臣甲谋遣人妾乙盗主牛,買(賣),把钱偕邦亡,出徼,得,论各可(何)殹(也)?当城旦黥之,各畀主。”“甲盗钱以買丝,寄乙,乙受,弗智(知)盗,乙论可(何)殹(也)?毋论。”

秦统一后的里耶秦简和岳麓秦简中首次出现了“賣”字,且与“買”分工明确,如《里耶秦简(壹)》8-771:“賣二斗取美钱丗,賣三斗”《里耶秦简(壹)》8-490+8-501:“徒隶牧畜死负、剥賣课。”《里耶秦简(壹)》8-907+8-923+8-1422:“丗五年六月戊午朔己巳,库建、佐般出賣祠余彻酒二斗八升于□”《里耶秦简(壹)》6-7:“敢言之:前日言当为徒隶買衣及予吏益仆。”《里耶秦简(壹)》8-650+8-1462:“涪陵来以買盐急,却即道下,以券与却,靡千钱。”《里耶秦简(壹)》8-154:“丗三年二月壬寅朔朔日,迁陵守丞都敢言之:令曰恒以朔日上所買徒隶数。”《岳麓书院藏秦简(肆)》117正:“金布律曰:有買及賣殹(也),各婴其贾(價),小物不能各一钱者,勿婴。”

在张家山汉简中有3例用“買”表示賣者:《张家山汉墓竹简·奏谳书》:“元年十二月癸亥,亭庆以书言雍廷,曰:毛買(賣)牛一,质,疑盗,谒论。”“到十一月复谋,即识捕而纵,讲且践更,讲谓毛勉独捕牛,買(賣),分讲钱。到十二月已嘉平,毛独捕,牵買(賣)雍而得,它如前。”但此用法仅出现在《奏谳书》中,且上述两例皆为秦王政二年案例,为秦王政二年抄本(10)岳麓书院藏秦简《巍盗杀安、宜等案》为秦王政二十年案例,其中简167有“民大害殹(也)”句,《同、显盗杀人案》简147也有此句,但削掉了“民”字,留有一字空白。简148则写作“黔首大害殹(也)”,但“黔首”二字占一字位置,且“首”字写法略有不同,“黔首”应是削掉“民”字后补写的。《史记·秦始皇本纪》:二十六年“更名民曰黔首”,这说明,岳麓秦简标明年号的案例为当年所写简牍的传承,并非后代抄本,《张家山汉墓竹简·奏谳书》的秦代案例也应是当年简牍的保留,非后代重抄本。,所以这是前代用字习惯的遗留,西汉初年“買”、“賣”已经离析。

“授”是在“受”的基础上增加新构件“扌”,分担离析出的词义授予。从现有材料看,“授”字是在西汉初期产生的,秦以前皆用“受”,如《郭店楚墓竹简·唐虞之道》:“廛也者,上直(德)受(授)臤(贤)之胃(谓)也。上直(德)则天下又(有)君而世明。受(授)臤(贤)则民兴教而蟡(化)虖(乎)道。”“尧廛天下而受(授)之,南面而王而〈天〉下而甚君。”《睡虎地秦墓竹简·秦律十八种》:“受(授)衣者,夏衣以四月尽六月禀之,冬衣以九月尽十一月禀之,过时者勿禀。”《里耶秦简(贰)》9-1:“令毋死署所县责以受(授)阳陵司空,司空不名计。”

西汉初期仍常用“受”,如《张家山汉墓竹简·二年律令》:“受(授)爵及除人关于尉。都官自尉、内史以下毋治狱,狱无轻重关于正,郡关其守。”《银雀山汉墓竹简·守法守令等十三篇》:“市化(货)□贵者,受(授)肆毋过……毋过七尺。下化(货)贱者受(授)肆毋过十尺。”“州、乡以地次受(授)田于野,百人为区,千人为或(域)。”《马王堆汉墓帛书·胎产书》:“四月而水受(授)之,乃始成血,其食稻麦。”“五月而火受(授)之,乃始成气。”“六月而金受(授)之,乃始成筋。”同时在汉初简帛中“授”字开始出现,如《银雀山汉墓竹简·孙膑兵法》:“制卒以周(州)闾,授正以乡曲,辩(辨)疑以旌舆,申令以金鼓,齐兵以从迹。”《马王堆汉墓帛书·九主》:“八主适恶。剸(专)授之君一,劳□□□君一,寄一,破邦之主二,烕(灭)社之主二,凡与法君为九主。”西北汉简中也有用“授”者,如《居延新简》4.16:“敬授民时,曰扬谷,咸趋南”《居延新简》65.335:“临故殄北第八隧长,建平四年六月壬辰授补甲渠候官第十四。”居延新简65.430:“□里公乘訾千秋年卅五,伉健可授为临之隧。”《居延汉简》3.14:“五年正月中授为甲渠诚北隧长,至甘露元年六月中授为殄北塞外渠井隧长。”《居延汉简》5.10:“先夏至一日以除隧取火,授中二千石,二千石官在长安、云阳者,其民皆受。”尹湾汉墓简牍用“授”,如《尹湾汉墓简牍·神乌赋》:“今虽随我,将何益(?)哉?见危授命,妾志所持。”由此可见,西汉初期“受”“授”尚处于交接期。

“貣”,本义是借贷,指借出方与借入方双方的整体行为,属区块词义。后离析为借出与借入两个词义,但初期仍都用“貣”字,正如前引段玉裁所说:“求人施人,古无貣、贷之分。”后来增加“亻”旁派生新字“贷”,分担词义借出,而原字“貣”则专指借入。《说文·贝部》:“贷,施也。从贝,代声。”段玉裁注:“谓我施人曰贷也。”《说文·贝部》:“貣,从人求物也。从贝,弋声。”从现有出土文献看,战国时仍只用“貣”,尚无“贷”字,《包山楚简》:“州莫嚣疥、州司马庚为州貣(贷)越异之黄金七益(镒)以翟(籴)穜。”《睡虎地秦墓竹简·秦律十八种》:“宦者、都官吏、都官人有事上为将,令县貣(贷)之,辄移其禀县,禀县以减其禀。已禀者,移居县责之。”“有事军及下县者,赍食,毋以传貣(贷)县。”“人奴妾系城旦舂,貣(贷)衣食公,日未备而死者,出其衣食。”《睡虎地秦墓竹简·法律问答》:“‘貣(贷)人赢律及介人。’·可(何)谓‘介人’?不当貣(贷),貣(贷)之,是谓‘介人’。”

“贷”字首见于秦统一后的里耶秦简,西汉简牍用“贷”,《里耶秦简(壹)》8-1094:“□出贷吏以卒戍士五(伍)涪陵戏里去死十一月食。”《里耶秦简(壹)》8-1563:“廿八年七月戊戌朔癸卯,尉守窃敢之:洞庭尉遣巫居贷公卒安成徐署迁陵。今徐以壬寅事,谒令仓貣食,移尉以展约日。敢言之。”《张家山汉墓竹简·算术书》:“贷钱百,息月三。今贷六十钱,月末盈十六日归,请〈计〉息几何?”

第三,改换构件。

就是用新构件替换原字形的部分构件,产生新的字形,分担原字形表示的词义。如“常”的本义是下衣,后借用为“恒常”等义,便改“巾”旁为“衣”旁派生新字“裳”。《说文·巾部》:“常,下帬也。从巾,尚声。裳,常或从衣。”《说文》标为异体字。查出土文献,战国秦系文字及秦皆用“常”,如《睡虎地秦墓竹简·日书甲种》:“秀日,利以起大事。大祭,吉。寇〈冠〉、制车、折衣常、服帶吉。生子吉,弟凶。”“秀,是胃(谓)重光,利野战,必得侯王。以生子,既美且长,有贤等。利见人及畜畜生。可取妇、家(嫁)女、制衣常。”“则光门,其主昌,柁衣常,十六岁弗更,乃狂。”“丁酉裚衣常,以西有(又)以东行,以坐而饮酉(酒),矢兵不入于身,身不伤。”《睡虎地秦墓竹简·日书乙种》:“盖绝纪之日,利以裚(制)衣常、说孟(盟)诈(诅)。”“轸,乘车、衣常、取妻,吉。”“凡五丑,利以裚(制)衣。丁丑在亢,裚(制)衣常,丁巳衣之,必敝。”“壬辰生,必善医,衣常。”西汉简牍多用“常”,如马王堆3号汉墓374号简:“素常二。”马王堆3号汉墓405号简:“缇襌便常一。”《张家山汉墓竹简·赐律》:“二千石吏不起病者,赐衣襦、棺及官衣常。郡尉,赐衣、棺及官常。”“官衣一,用缦六丈四尺,帛里,毋絮,常一,用缦二丈。”《银雀山汉墓竹简·见威王》:“我将欲责(积)仁义,式礼乐,垂衣常,以禁争挩。”《尹湾汉墓简牍·君兄衣物疏》:“縹丸下常一。”到墓葬时代为西汉末期平帝元始五年(公元5年)的胥浦101号汉墓木牍,首次出现“裳”,居延汉简王莽始建国年号简也用“裳”,胥浦101号汉墓木牍:“襌裳一领。”“复裳二领。”《居延汉简》210.35:“辨衣裳,审棺椁之厚,营丘龙之小大高卑簿厚,度贵贱之等级。●始建国二年十一月丙子下。”

祡,《说文·示部》:“祡,烧柴焚燎以祭天神也。从示,此声。”在文献中,祡祭多用“柴”字,如《礼记·大傅》:“柴于上帝。”孔颖达疏:“谓燔柴以告天。”《尚书·舜典》:“岁二月,东巡守,至于岱宗,柴。”陆德明释文:“《尔雅》:‘祭天曰燔柴。’”祡祭以烧柴为主要特征,所以最初只是用“柴”表示,是“柴”的引申义。后改换偏旁“木”为“示”派生“祡”,成为祡祭的专用字。

另外,有没有改变笔画而派生的字形?尚需更多材料证明。有些论著把“母与毋”、“巳与已”、“刀与刁”、“荼与茶”、“气与乞”等当作改变笔画的派生字,经我们考察,这些形体都属于异体字职能分化现象。若不属于异体分化,必须是造一个改变笔画的字并立即在功能上区别,这种只有在人为规范的情况下才可以实现,汉字形体自然演进中可能不会存在。

(2)广义形体派生

造与旧字形体没有承继关系的新字,这种现象在汉字系统的自然发展过程中非常罕见,一些强制性的人为创制如武周新字,只能存在一时。《颜氏家训·杂艺》:“北朝丧乱之余,书迹鄙陋,加以专辄造字,猥拙甚于江南。乃以百念为‘忧’,言反为‘变’,不用为‘罢’,追来为‘归’,更生为‘苏’,先人为‘老’,如此非一,遍满经传。”颜之推所述的这些北朝新字,也基本上生命力有限。这说明汉字派生有其自身的字形和字用延续规律,形体的截然分断是不符合一般规则的。在许多著述中常举的例子如“亦”与“腋”的派生,实际上存在误解,“亦”与“腋”不是直接关系,“亦”是先借用“夜”,而后才在“夜”的基础上产生“腋”:

图3 “腋下”义用字演进图

《张家山汉墓竹简(二四七号墓)》“腋下”义共出现4例,全用“夜”,《张家山汉墓竹简·脉书》:“在面,疕为包(疱)。在颐下,为瘿。在颈,为瘘。在肩,为□。在夜(腋)下,为马。在北(背),痈,为王身。”《张家山汉墓竹简·引书》:“度狼者,两手各无(抚)夜(腋)下,旋膺。”“引肩痛,其在肩上,爰行三百,其在肩后,前据三百,其在肩前,后复三百,其在夜(腋)下,支落三百,其在两肩之间痛,危坐,夸(跨)股。”“支落以利夜(腋)下,鸡信(伸)以利肩婢(髀),反榣(摇)以利腹心,反旋以利两胠。”

3.借用已有的字形

借用已有的字形分担原字职务性质上属于字形功能的调整,被借者一般是不常用的字形或者是功能单一的字形。

在先秦,第二人称代词主要用“女”表示,在甲骨文中即已常见,到西汉时期仍是如此,如《银雀山汉墓竹简·孙子兵法》:“‘知女(汝)心?’曰:‘知之。’‘知女(汝)北(背)?’曰:‘知之。’”《马王堆汉墓帛书·杂疗方》:“曰:某,女(汝)弟兄五人,某索智(知)其名。”《马王堆汉墓帛书·五行》:“予女(汝)天下,弗为也。”《尹湾汉墓简牍·神乌赋》:“女(汝)不亟走,尚敢鼓(?)口。”后借用“汝”分担了这一职能,从出土文献看,约出现于东汉。汝本是水名,《说文·水部》:“汝,水。出弘农卢氏还归山,东入淮。从水,女声。”《正字通·水部》:“汝,本水名。借为尔汝字。”

“可”的本义是许可、肯定,后借为疑问代词。“何”本义是负荷(后作荷),后也借为疑问代词,先用“可”后用“何”,“何”实际上是分担了“可”的借用职能。从出土文献看,战国以前皆用“可”,《睡虎地秦墓竹简》共出现165次,《郭店墓竹楚简》共出现9次,皆用“可”,《睡虎地秦墓竹简·法律答问》:“‘害盗别徼而盗,驾(加)罪之。’可(何)谓‘驾(加)罪’?”《睡虎地秦墓竹简·封诊式》:“定名事里,所坐论云可(何),或覆问毋(无)有,以书言。”《睡虎地秦墓竹简·为吏之道》:“上毋间阹,下虽善欲独可(何)急?” 《郭店楚墓竹简·鲁穆公问子思》:“鲁穆公昏(问)于子思曰:‘可(何)女(如)而可胃(谓)忠臣?’”《郭店楚墓竹简·六德》:“可(何)胃(谓)六惪(德)?圣、智也,仁、宜(义)也,忠、信也。”《郭店楚墓竹简·老子乙本》:“(美)与亚(恶),相去可(何)若?”用“何”出现于秦统一后,《里耶秦简》(壹)(贰)共出现72次,69次用“何”,3次用“可”,到西汉时,已基本只用“何”,《银雀山汉墓竹简》共出现71次,全用“何”,《尹湾汉墓简牍》共出现6次,全用“何”,《张家山汉墓竹简(二四七号墓)》共出现109次,只有一次作“可”,《张家山汉墓竹简·二年律令》:“谋遣人盗,若教人可(何)盗所,人即以其言□□□□□及智(知)人盗与分,皆与盗同法。”《张家山汉墓竹简(二四七号墓)》《张家山汉墓竹简(释文修订本)》释文“可”后加“(何)”,是认为“可”为疑问代词,这一理解可能有误,“若教人可盗所”应为或者教人可以偷盗的地方。“可”的这种用法《张家山汉墓竹简·二年律令》常见,如《张家山汉墓竹简·二年律令》:“其败亡粟米它物,出其半,以半负船人。舳舻【负二,徒负一】;其可纽(繋?)而亡之,尽负之,舳舻亦负二,徒负一。”“□□□而误多少其实,及误脱字,罚金一两。误,其事可行者,勿论。”“田不可豤(垦)而欲归,毋受偿者,许之。”《马王堆汉墓帛书(壹)(叁)(肆)》共出现139次,只有一次作“可”,《马王堆汉墓帛书·养生方》:“问〇〇男女之齐至相当、毋伤于身者若可(何)?合(答)曰:益产者食也,损产【者色】也,是以圣人必有法厕(则)。”这一用例可能是前代用字的遗留,一般认为马王堆帛书的医书成书年代在秦统一以前。

结 语

综上所述,以出土文献为主要依据,我们认为:汉语词汇的发展经历了单义词发展阶段、多义词发展阶段、派生词发展阶段和双音词发展阶段四个阶段。虽然在后三个阶段,单义词也有发展,在派生词阶段,多义词也有发展,在双音词阶段,多义词和派生词也有发展,但就主体特征而言是有重大区别的。各个阶段主体特征的形成,可总结出固定的途径,由单义词发展为多义词,其途径有词义离析、词义移植、词义延伸三种。由多义词发展为派生词,其途径有语音派生和字形派生。由派生词发展为双音词,涉及字义和字音的组合关系,限于篇幅,将专文论述。

任何微观的、具体的学术问题的研究,只有在宏观的整体框架的关照下,才能够更加准确和清晰地把握,汉语词汇发展史的研究也一样,最要紧的是研究清楚汉语词汇发展的阶段及其特征。当然词汇发展阶段的研究必须以词汇实有的本质特征为依据,否则不仅分段失去意义,而且还会产生误导。就语言发展而言,语言诸要素中词汇的变动是最大最快的,所以能够真实记录各时期语言现象的文献材料对汉语词汇的研究来说尤为重要。20世纪70年代以来地不爱宝,出土文献大量面世,为汉语词汇发展史的研究提供了前所未有的良好条件,可以预见,以出土文献材料为主进行汉语词汇发展史的研究必将成为未来的发展方向。