悟入与悟出

——读路洪明的水墨山水画

张望

对中国画的继承与发展,李可染有一句名言:“用最大的功力打进去,以最大的勇气打出来。”所谓“用最大的功力打进去”,就是深入中国画传统的堂奥,锤炼中国画的艺术功力;所谓“以最大的勇气打出来”,就是不能师古泥古,而要师古出新,化古为新,最终锻造打破传统旧习、创造具有新的时代面貌和艺术家个性气质的勇气与能力。前者,可以概括为“悟入”,后者可以概括为“悟出”。读路洪明的山水画,我就想到了“悟入”与“悟出”的问题。

执着的“悟入”

清布颜图在画史上名气不大,但他的《画学心法问答》却不断地有佳句。他认为,山水画有“专学”“渊源有本”,因此,“六艺非练不能得其精,百工非练不能成其巧”,一个人若想笃志画学,“练必要精纯,苟不精纯……纤发之疵,千里之谬”。这就是说,要在山水画上有所作为,必须追宗溯源,笔精墨妙,做到“精纯”二字。

布颜图是满州镶白旗人,官至绥远城副都统。有意思的是,这位从二品武官比较推崇以绵柔细腻画风著称的南宗。他这样写道:“心甚慕之,遂以灯下朽示宋、元诸家面目,并嘱董、巨二法,为画海之津梁,诸家之关钮,必先取之以开道路。”虽然布颜图的画,“简而能厚”“层层皴染”,并不完全符合南宗“清淡简远”的格调,但布颜图却坚持,欲究山水画学,必先悟董、巨二法,“虽冷雪飘窗,寒风号户,操毫面壁,不舍昼夜”。众所周知,董、巨二人正是南宗山水所崇尚的地地道道的宗师。

《一水绕村似中龙》

读路洪明的山水画,其主导画风用他的一幅作品标题来概括就是“溪山深处观青云”。他首先师从的便是南宗山水。这种师从,明显体现在三个方面。其一,经营位置上的师从。南宗山水为了表现简远的画格,往往平远取景,并且大抵是“近树、中水、远山”的三层图式。那树,是竹竿式的细细长长的一簇;那水,宽广、曲折、左右两端向画外延伸,有一种清寂而又烟波浩渺之感,使树、山都浮在水中;那远远的山,淡淡的,似乎云遮雾绕。路洪明的山水,一些也是着意这样经营的。只不过远山可能变成树,也可能是苇丛。把他的《太湖微风荻如烟》《平湖秋林》《一水绕村似中龙》等作品,特别是《平林村外一夜寒》等作品,与董、巨的作品,尤其是倪瓒的《渔庄秋霁图》《幽涧寒松图》《容膝斋》《溪山图》等放在一起欣赏,感觉到路洪明正在用“最大的功力”“打进”南宗去。

《平林村外一夜寒》

再读倪瓒的画,我们看到,淡墨写的树枝很柔,叶很轻,远山似乎在水中沉浮。一句话,淡墨似乎最能体现南宗柔美恬静的诗意画境。鉴赏路洪明的山水,淡墨正是他写山写水写树的一大特色。不论是写《万重山中轻舟过》《溪山深处观青云》等险绝的山水,还是《山阴南溪忆子猷》《柳荫读易思若水》等平柔的山水,淡墨都是基本的色调,也决定了整幅作品的绵柔隽永的韵味。

细腻轻柔的笔触是南宗表现南方山水的标志性语言。在《柳荫读易思若水》《山阴南溪忆子猷》中,路洪明写的树是“杨柳依依”的袅娜;即使在《夏日鹊华荷香远》《鹊华秋远柳云风》等南方山水特征不太鲜明的画作中,树枝、树叶、水、云,也是用细如丝、淡如烟、柔如絮的淡墨写就的。它帮助路洪明呈现出细腻柔美的画风,体现了路洪明细腻静和的心境。

如果从仰韶彩陶中的图画——那幅有中国画鼻祖之誉的《鹳鱼石斧纹》算起,中国画已经走过了近万年的历史。相比而言,水墨山水只是一个后来者,而南宗山水只是中国画浩瀚长空中的一簇星星。这也是李可染强调对传统“打进去”为什么要用“最大功力”的缘由。一者,传统是那样深广,不用“最大功力”,根本“进不了”“进不深”;二者,传统又是那样丰富,不用“最大功力”,根本“选不准”“学不精”。因此,李可染选择了“师十”的方法,即在系统研究中国画传统追求“宽广”的同时,重点研习十位山水画大师的精髓,以实现“打出来”的目的。路洪明对中国画传统的“悟入”也是综合性、开放性的。他并没有被南宗山水所苑囿,甚至并不限于山水画画科。他重点师习齐白石、吴昌硕等人的花鸟,师习李可染、龚贤的积墨法。在李可染的“十师”中,龚贤是其中之一。路洪明也习龚贤。龚贤擅点墨,以点墨层层反复形成积墨,这正是他画黑色厚重山石的创造,也是李可染“黑山水”的重要源头。路洪明的山水中,在淡墨的基调中亦用积墨。积墨写山的沧桑,写树的浓密,写水岸的厚实。黑的不能再黑,淡的不能再淡,最黑的积墨与最浅的淡墨,形成用色两极,形成对比,形成层次,形成韵律。

南宗画的山大多是温软的“馒头山”,但路洪明的山是南北宗都有的山。《青山乱如柴》,写的是森然的一壁山崖;《黄岳群峰东南见》写的是一处壁立山崖的险绝侧面;有的画作中,甚至还有马远、夏圭和王履笔下刚峭尖拔的山。其皴擦也大胆运用了大小斧劈皴等粗劲有力的笔墨。看得出,路洪明在“嘱董、巨二法”“先取之以开道路”后,又放开眼界,兼容北宗,力图把二者统一到自己的创作中来。

路洪明在传统中“悟入”是执着的,多样的。积墨不是简单的重复,而是每个点的错落变化交叉,造成浓墨中有深浅,有五色与虚实的变化。这实际上是“破墨”“墨分五色”的又一技法。但路洪明用得比较多的是淡墨。在淡墨中找出路是非常困难的。因为,淡墨色调已经很浅、很薄,难以形成更多层次。淡也最难表现,难以掩饰败笔。这就需要艺术家对物象结构有更精深的把握,对笔墨有更深刻的体悟,对技巧有更精专的运用和创新。路洪明的用墨中,还有焦墨、湿墨。他追求着墨的干、松、毛,着意物象的质感、空间感。山水画的厚与薄,其实并不完全在于墨的浓与淡,而在表现“心象”的创意能力,以及对物象结构与笔墨语言相契合的把控能力。在路洪明的《万重山中轻舟过》中,淡墨完全表现出了三峡绝壁的险峻奇峭;在《天都峰道中所见》中,淡墨也完全表现出了天都峰的沧桑。

传统的水闸控制方式为强电就地控制和强电集中控制,随着计算机及自动控制技术的应用,水闸的控制方式升级为计算机远方控制,管理人员可在控制中心实现对闸门的远方操作。在大部分的水闸工程上,闸门开启高度及启闭顺序主要靠人工来进行测算和控制:根据水闸的水位组合情况和上级调度指令要求,先查“始流时闸下安全水位—流量关系曲线”,确定初始可泄放的最大流量,然后根据调度指令要求的流量,从 “闸门开高—水位—流量关系曲线”中查得闸门开启高度,当要求达到的流量大于始流值时,则必须分步开启,过闸流量必须与上下游水位相适应,使水跃发生在消力池内。开闸时由中间向两边依次对称开启,关闸时次序相反。

“囊括万殊,裁为一体。”我们看到,路洪明对传统“打进去”,正在“用最大的功力”“囊括万殊”。

大胆的“悟出”

如果说路洪明在深入传统,“用最大的功力打进去”是深入的、执着的话,那么,他“用最大的勇气打出来”也是开放的、大胆的。综观他的创作,主要在四个方面“悟出”。

其一,多方面探索水墨的表现力。

李可染推动中国画革新“打出来”有一个伟大的创举,即“走出去”,用中国画的笔墨语言来写世界,进而观察中国传统水墨对西方经典物象的表现力,彰显中国艺术描绘世界的普世力量。这就是1957年的一次历时4个月的境外写生创作,产生了《德累斯顿暮色》(1957)《歌德写作的小屋》(1957)《魏玛大桥》(1957)等名作。

在《德国森林旅馆》(1957)中,一座城堡式的旅馆深藏在密密的山林中。这样的对象通常是很难画的。高大的松树如果写实画出,旅馆就会消失在树荫之中,观众的注意力也会被松树吸引,好在李可染要画所见,还要画所知、所想,所以难题迎刃而解。他以高度简练的焦墨直线,画出疏密相间的松林。逆锋推出的树干,尽现古松的苍劲挺拔。通过水墨的层次和物体的关系,组成了富有层次、富有空间和深邃感的透视效果。明亮的林中小路,明亮的林中小溪,明亮的林中小屋,被黑墨的森林包围起来,构成一个富有德意志民族风格的物象世界。

李可染不仅把笔触伸向自然景观,而且把笔触指向西方文化的经典代表,表现中国水墨“神来著形”的力量。《麦森教堂》(1957)是旅德写生的代表作之一。他以统一的墨色略去建筑物的细节,浓墨和淡墨区分出教堂的主体和附属建筑。笔笔挺拔的直线,强化了哥特式教堂高耸入云的精神意象,笼罩于教堂阴影里的树木被着意虚化处理得透明朦胧,与主体建筑的浓墨写实形成对比和衬托,共同营造出神秘庄严的宗教气氛。广场留出的余地很小,却画了众多人物,且个个画得精细入微,体态衣着一看便是欧洲人,他们不仅作为教堂的参照物衬托出教堂的高大雄伟,而且使整个画面活跃起来,富有生气。这幅作品处处都在运用对比法:明晃晃的天空与黑沉沉的教堂、虚的树木与实的门窗、高大的建筑与渺小的人群。可以说,李可染在面对麦森教堂时,已从其精神到形体进行了深入阅读,他是胸有成竹来直接对景落墨的。东方水墨的神韵摄取,赋予了西方宗教建筑难以言说的深刻风神。

不知道路洪明研究过李可染的这些作品没有,但他也把笔触伸向了海外。《胡波卡小镇印象》(2018)注重光影,平远取景。小镇浮在平静的水面,黑墨染成、高低起伏变化为宛若山峦的剪影。那三两个教堂的尖顶,像笔直的、峭拔的山锋,剑一样立着。小镇背衬着早晨或黄昏的霞光。这霞光和山峦一样的小镇倒映在水面,更显得小镇的静谧与深沉。《布拉格宫印象》(2018)前景是浓墨写成的树冠,仿佛一丛山林遮住远处的街道与教堂。左下半露的宫殿门框和树丛上方露出的宫殿之顶、尖尖挺起的教堂塔顶,不仅打破了树丛“堵”住画面的缺陷,而且使画面显得深远。这两幅以海外建筑为题材的作品,既有海外的风情,又有中国画的诗境。

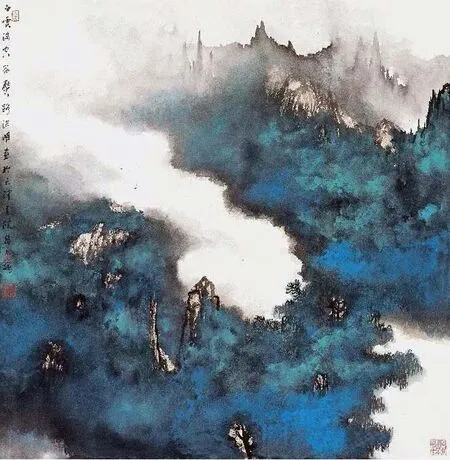

张大千的山水画注重泼彩。通过泼彩来写群山的苍翠葱茏,既有青绿山水的辉煌,又有水墨山水的沉静。路洪明在泼彩上有所探索,更准确地说他是泼彩与积彩相结合,《白云满空谷》(2018)是代表作。似乎是山雨刚过,幽深的峡谷漫起团团白云,一些刀削斧劈般的山峰从白云深处中突兀而立,峰下的山峦森林则用泼彩写成,整个群山都云蒸霞蔚,极为壮观。

《白云满空谷》

若说《白云满空谷》是重彩表现的话,那么,《东海云谷仙人路》(2017)则是“重彩”“轻彩”融合。路洪明用重彩写近景山峰顶上的野藤,团团簇簇,蔚然深秀,表现了深山大自然的生命力;他用淡淡的石绿写中景的山峰,表现了山峦深处的幽静;他用淡淡的赭红写山石,亦或日光,整个群山因此丰富多彩。

其三,在“冷”的调子中加上“暖色”。

南宗山水的调子普遍冷寂。路洪明在“悟入”传统的过程中,一些作品明显偏冷。他显然看到了这一点。因此,在另外一些作品中,他有意识地注入一点“暖”的色彩,以改变作品的基调。

《朝上黄岳遇苏力》(2013)前树、近水、远山,淡墨写成的山,留白写就的云,整个作品若停留在这样的调子中,意境一定很清淡,很冷寂。路洪明就用淡淡的石绿点染树梢,于是,仿佛春风已度,作品便有了春到柳梢头的韵味。《平湖春林》乍看上去是写的冬林,因为,树干是僵直的,树叶残留着几点,似乎即将被风吹落,水溪、河滩、田野,仿佛结冰一样,大有“千山鸟飞绝,万径人踪灭”的样子。于是,路洪明精巧地在几块平地上铺上淡淡的石绿,似乎是“草色遥看近却无”的景致。由此,画的格调为之一变,“高天滚滚寒流急,大地微微暖气吹”,画面表现出一种深沉的、“春江水暖鸭先知”的韵味。

其四,城市风景。

中西山水画是有差异的。仅从题材看,传统的中国山水画描写的物象往往是纯自然山水,或自然山水中的庙宇、孤亭,是出世的。西方风景画的表现对象更多一些,既有自然风景,也有城市风景,现实的生活意味更浓些。路洪明一面在自然风景中探索,一方面在城市风景中作了努力。《胡波卡小镇印象》(2018)、《布拉格宫印象》(2018)既是用水墨表现欧洲文化物象的成果,也可以视为城市风景的成果。

虽然路洪明“打出来”的作品还在进一步探索中,而且可以说永远在路上,但我们可以看到,他的眼界是宽阔的,也是有胆量的,已展露出喜人的前景。

墨天无尽

任何文化,归根到底都是人类群体之间各不相同的选择和被选择。著名的英国思想史学者彼得·沃森把中国文化称为“毛笔文化”。这样的概括或许不太全面,但它说明了中国水墨艺术的重要地位和影响。

水墨是中国艺术的千年选择,中国人对水墨的理解和体会是被水墨选择和滋养的结果。水墨是中国文化的重要基础和艺术成就,体现为以水墨中的书法为根基发展起来的书画同源的微妙、神秘和博大的精神承载能力。水墨画是中华民族原创性的艺术,从来不是从外国文化和“先进发达”国家舶来的艺术,其中包含着直达自我文化根本的道路。贡布里希说:“西方人再过一百年,也看不懂中国书法。”这就说明了中国水墨的文化根性。山水画不仅是中国画的“大宗”,而且是中国文化在绘画上内生出来的真正代表;水墨山水,又是这种“真正代表”的文化主根。

墨天无尽。1000多年的中国水墨艺术发展史证明,水墨山水画内含的勃发和创新的空间弹性是巨大的;100多年来,中国现当代水墨山水艺术,在世界现代艺术的发展中得到催化和新的拓展,发展和创制出许多流派、风格和艺术的概念,再次释放了中国水墨的再造潜力。许多优秀的画家则用自己的实践强化了水墨画的民族性,同时又在一定程度赋予了水墨画的世界性。世界艺术在人类发展的文明中有两条清晰的道路走向了高处,这就是以希腊雕塑(包括建筑和绘画)为基本的再现艺术和以中国书法(包括绘画和园林)为基本的表现艺术,虽然二者根源于不同的对世界的认识和对人生的理想,但如同希腊艺术是世界的一样,水墨虽然出于中国,但实际上是人类文化遗产的一个重大方面,无论是中国还是世界,都有责任和义务保护和发展这份遗产。

路洪明是一名中青年画家。这一代中青年画家,是在中国重返世界舞台中心这一特殊历史背景下成长的,其使命与任务崇高而艰巨:必须以宽广的世界眼光来标定中国画革新与重构的发展方向。他的实践已经再次昭示:水墨山水画在现代仍然具有巨大张力,千年的“文化主根”上依然能够生长新的茁壮树干;如果拥有“开放求进”的文化心胸,有足够的“消化能力”滋养民族艺术的肌体,是可以创造出新的时代艺术的。

我们期盼路洪明不负韶华,在“悟入”与“悟出”上取得更加丰硕的成果。