中华优秀传统文化融入高中数学教科书

——以人教A版高中数学教科书为例

唐恒钧,王未一

(浙江师范大学教师教育学院,浙江金华 321004)

中华优秀传统文化凝聚中华民族精神力量,如何将其转化为教育形态以发挥育人功能已经引起众多学者的关注。[1]《普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)》)(以下简称《课标》)明确指出要继承和弘扬中华优秀传统文化。[2]教科书作为贯彻国家课程标准的重要载体,是中华优秀传统文化教育有效落实的关键。2021年1月教育部印发《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》,统筹设计了中华优秀传统文化融入教科书的具体样态。陈婷对小学数学教科书中的中华优秀传统文化融入现状进行研究,发现了结构分布不均、素材使用重复、间接渗透欠缺的现象。[3]而中华优秀传统文化在高中数学教科书中的融入样态如何?这仍然值得关注。高中学生心智发展更为成熟,深刻体会中华优秀传统文化的要素对落实立德树人根本任务极为关键。以人民教育出版社2019年出版的《普通高中教科书数学A版》必修和选择性必修系列教材(共5册)为例,进一步考察中华优秀传统文化融入高中数学教科书的现实样态,以期为我国数学教科书修订与教师教学提供线索与启示。

一、分析框架与方法

关于数学教科书中的中华优秀传统文化的分析框架,陈婷等提出了包含结构分布、载体形式和运用方式等方面的三维度框架。为进一步理解中华优秀传统文化的特点,还需要关注其价值功能,因此本研究增加了第四个维度。具体地,前三个维度借鉴陈婷等的分析框架。其中,结构分布维度由年级、领域和栏目3部分组成,并依据高中《课标》对领域子维度调整为函数、几何与代数、概率与统计、数学建模与数学探究、数学文化5部分。载体形式维度分为经典书籍、科技成就、数学发展史、人物故事、基本常识、艺术与特色技能、其他文化遗产等7类。运用方式维度分为附加式、复制式、顺应式和重构式等4种。

在功能价值维度上,考虑到核心素养的培养是当前基础教育课程的核心目标,且中华优秀传统文化是发展核心素养的重要载体,[4]因此以六大核心素养作为功能价值维度的分析框架,具体包括人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新6部分。

统计操作过程中遵循如下规则:第一,以教科书中设置的一个完整教学任务和活动作为一个分析单元,即包含多段文字和图片的一个栏目或包含多小题的习题仅作为一个分析单元;第二,当分析单元中出现多种类别的文化元素将分别计数,相同类别的文化元素则只计一次;第三,一个文化元素具备多种功能时也将分别计数。

二、研究结果

教科书中与中华优秀传统文化相关的条目共计30项,并在各个维度上表现出以下特点。

(一)中华优秀传统文化的结构分布

统计发现,中华优秀传统文化已融入各个年级、领域和栏目中,但数量分布不均。必修1(11处)、必修2(6处)和选择性必修2(8处)中包含的内容量较多,选择性必修1(1处)、选择性必修3(4处)中包含的内容量较少。

从知识领域来看,在数学文化(56.67%)、函数(56.67%)和几何与代数(30%)领域渗透量较多,在统计与概率(13.37%)和数学建模活动与数学探究活动领域(6.67%)渗透量较少。这一领域分布特点可能受以下三个方面原因的影响。首先,教科书中函数和几何与代数内容所占篇幅大,因而相较其他领域容量更大;其次,中国古代数学成就大多集中于函数和代数领域,与统计与概率领域相关的数学成就较少,因而含量较低;最后,由于《课标》强调要将数学文化作为教科书的组成部分融入各领域之中,而数学文化中的古代数学成就和数学发展史恰是中华优秀传统文化融入数学教科书的重要载体,因而数学文化占比较高。

从栏目分布来看,中华优秀传统文化在正文(60%)中出现次数最多,在习题(20%)和阅读专栏(20%)中出现次数较少。一是由于正文所包含的栏目数量多、类型广,而阅读专栏的数量少;二可能是因为习题的题干短,这也影响了优秀传统文化的融入。

(二)中华优秀传统文化的载体形式

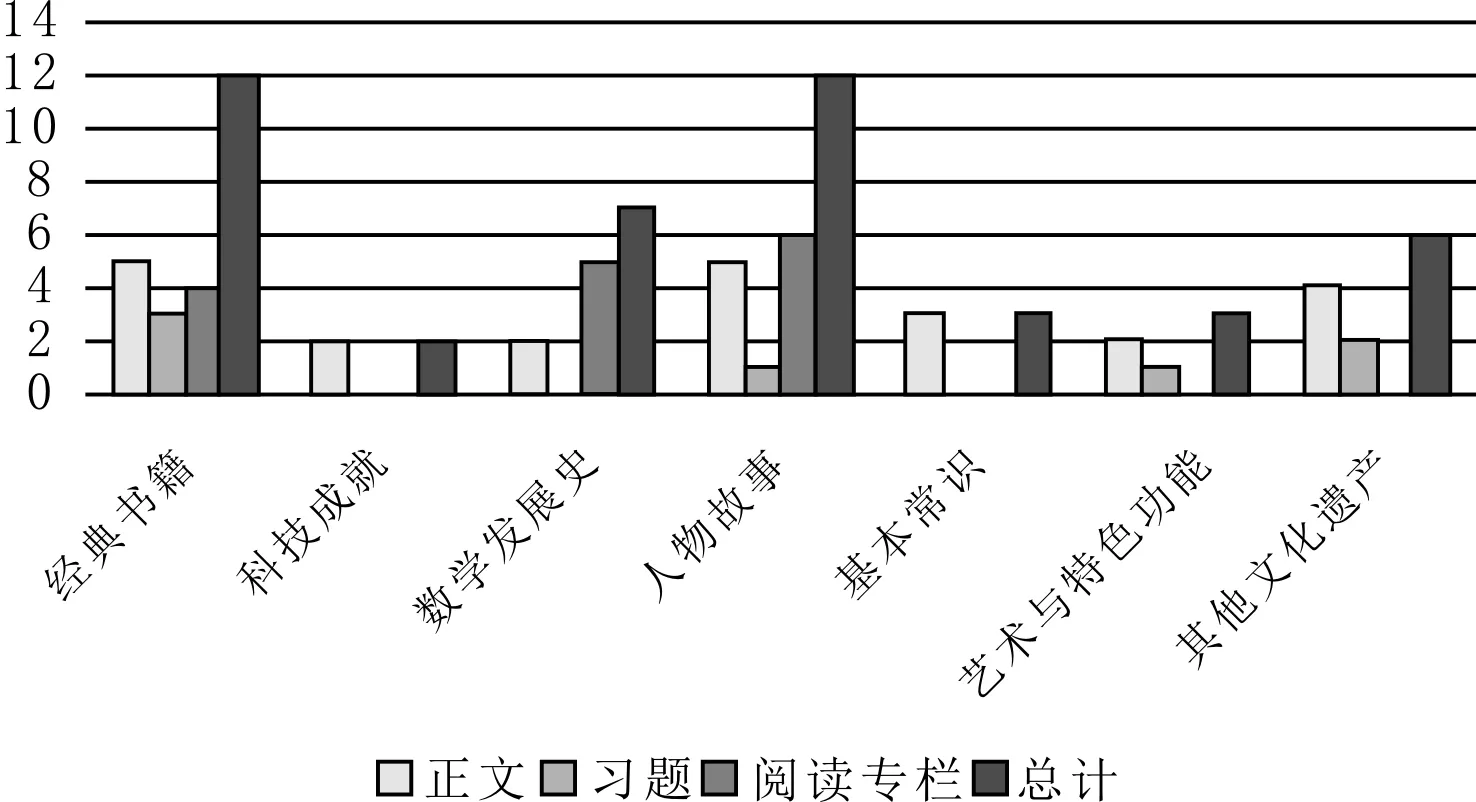

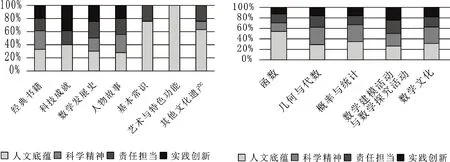

由图1可得,教科书中的中华优秀传统文化已经渗透于各类载体之中。具体地,教科书中经典书籍(12处)、人物故事(12处)和数学发展史(7处)出现次数最多,这与数学学科性质相关。作为数学教科书,文化内容的选择重视与数学的关联度。这三种载体形式与中国古代数学发展史密切相关,因而出现次数更多。例如在方程求解的历史发展中,贾宪在《黄帝九章算法细草》中提出用“立成释锁法”“增乘开方法” 解高次方程;再如在数列求和的发展史中,魏晋数学家刘徽在《九章算术注》中给出了等差数列的求和公式,南宋数学家杨辉在《详解九章算法商功》中提出几类堆垛的求和公式等。科技成就、基本常识和艺术与特色功能数量较少,而其他文化遗产虽然数量相对较多,但主要以图片形式呈现。

图1 中华优秀传统文化在教科书中的载体形式

从中华优秀传统文化在不同栏目中的载体形式来看,正文中优秀传统文化在各类载体中分布均衡,阅读专栏只涉及人物故事、数学发展史和经典书籍,习题栏目以经典书籍和其他文化遗产为主。

整体来看,教科书涵盖多样中华优秀传统文化,但科技成就、基本常识和艺术与特色功能较少,同时各类载体在不同栏目中的分布存在差异,阅读专栏和习题栏目中载体类型的丰富性有待进一步提升。

(三)中华优秀传统文化的运用水平

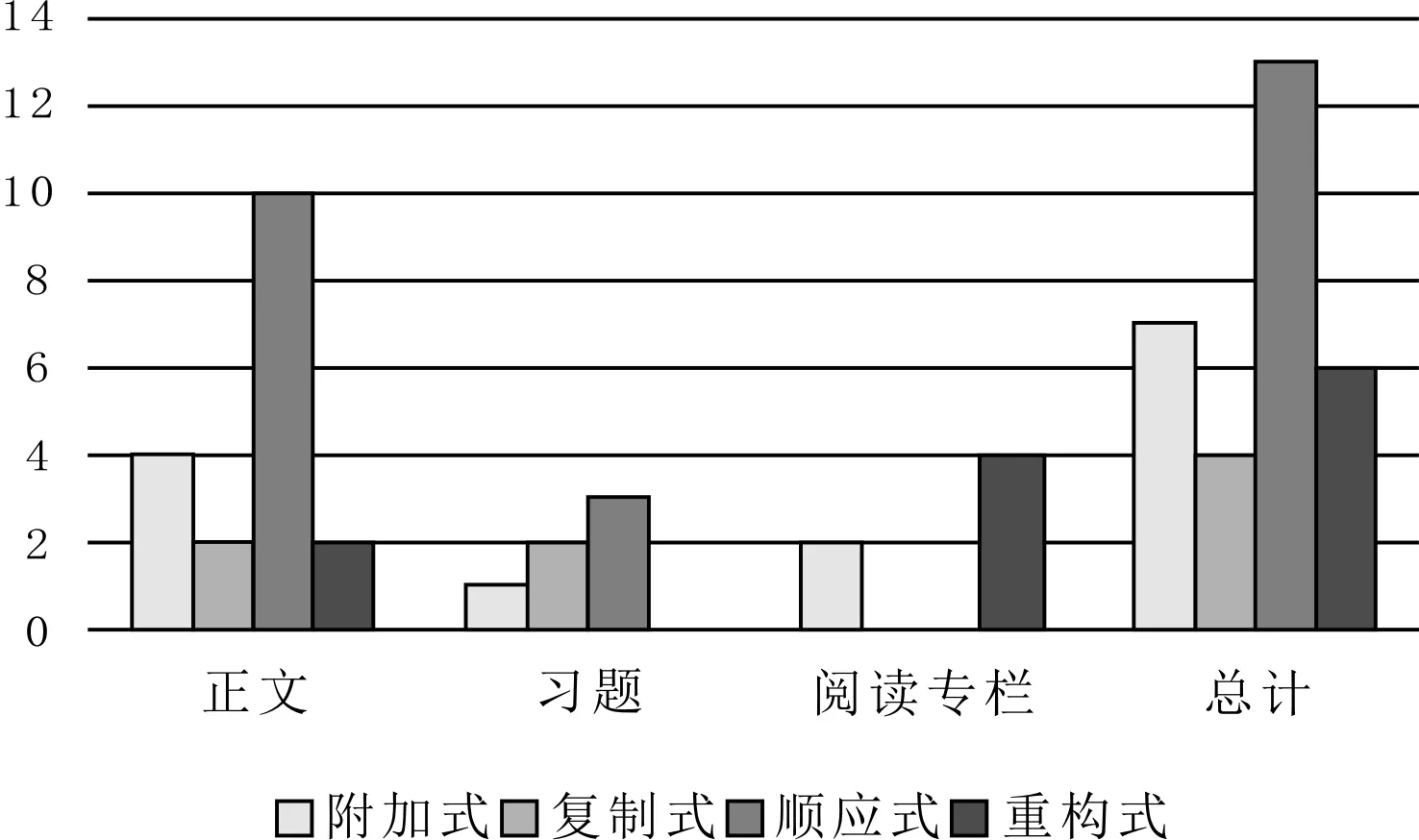

分析中华优秀传统文化在教科书中的运用方式发现(如图2),教科书重视传统文化的运用,以顺应式为主,重构式和附加式为辅,而复制式较少。这种分布特点在正文中表现得更为明显。正文中顺应式占比高体现了教科书对中华优秀传统文化与教学内容适配性的重视,不仅关注文化素材中数学思想方法与知识内容的适配性,也关注文化素材与学生认知的适配性。如教科书挖掘北京天坛圜丘坛中的数学元素,关注其与等差数列的关联性,以圜丘坛的地面石板分布特点作为学习等差数列的引入;又如在余弦定理与正弦定理的应用中,教科书将古代数学名题“海岛测高”改编为建筑物测高的形式,更符合学生的认知。阅读专栏大部分采用重构式,在介绍我国古代数学成就的发生发展过程中,重构问题情境提升中华优秀传统文化的浸润度。例如介绍祖暅原理时,首先将其转化为现代语言,并运用生活中纸堆的例子重构祖暅原理的发生,同时借助祖暅原理探究学生所熟知的柱体、锥体等体积公式,帮助学生进一步体会祖暅原理所蕴涵的数学思想。

图2 中华优秀传统文化在教科书中的运用方式

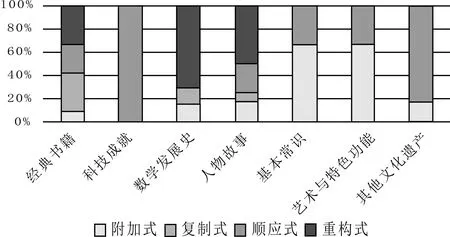

进一步分析不同载体形式下中华优秀传统文化的运用方式可以发现(如图3),经典书籍、数学发展史和人物故事采用多种运用方式。其中数学发展史以重构式为主,这是因为在介绍数学成就的发展中,教科书更注重方法演变的过程性。科技成就与其他文化遗产以顺应式为主,这体现了教科书对这两类载体所蕴涵数学元素的关注。例如通过赵州桥建立抛物线模型、借助烟花学习抛物线知识等。而另外两类则以附加式为主。

图3 中华优秀传统文化不同载体形式的运用方式

总体来看,教科书对中华优秀传统文化的运用水平较高,大部分载体均以顺应式与重构式呈现,但是基本常识和艺术与特色功能中附加式占比高,这两类载体的运用水平有待提升。

(四)中华优秀传统文化融入教科书的功能价值

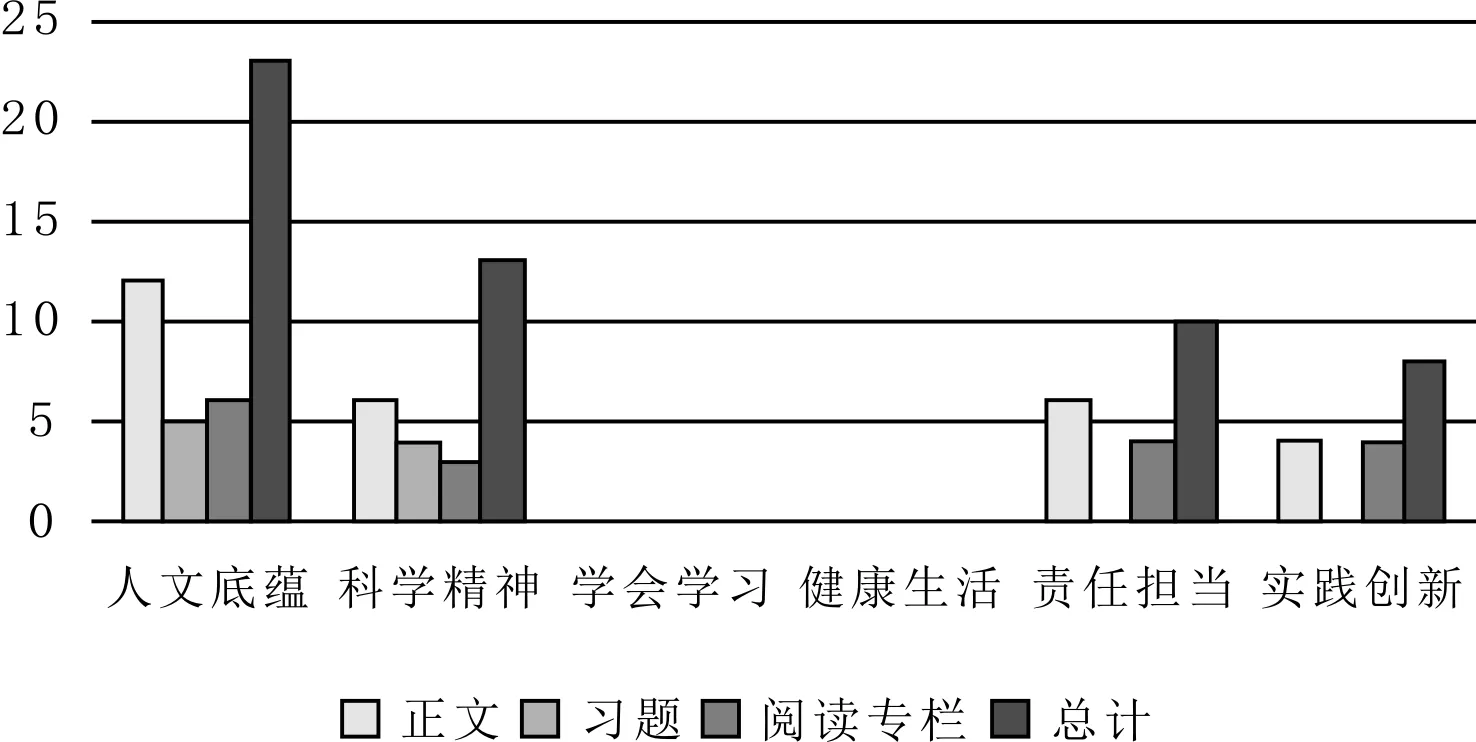

由图4可得,中华优秀传统文化在教科书中的功能价值主要体现在人文底蕴和科学精神中,这是由传统文化本身的性质和数学学科特点所决定的。蕴涵丰厚文化底蕴正是中华优秀传统文化的一大特性,在教科书中理应得到展现;而作为数学教科书,科学性和数学化是核心,中华优秀传统文化中体现科学精神的内容与数学学科关联性强,因而更多作为素材编入其中。教科书也兼顾发挥中华优秀传统文化的责任担当和实践创新功能,用中国古代数学成就等中华民族硕果培养学生的文化自信和创新思维,发挥了优秀传统文化的育人功能。例如南宋数学家秦九韶提出与海伦公式等价的“三斜求积公式”,解决了沙田面积问题,有助于学生问题解决与创新意识的培养以及国家认同感的增强。但教科书就学会学习和健康生活两方面没有发挥其应有的价值功能。

图4 中华优秀传统文化在教科书中的功能

对教科书中优秀传统文化呈现的4种功能深入分析,每种功能发挥的价值并不完全。人文底蕴功能重在发挥人文积淀价值(86.96%),审美情趣较少,而人文情怀价值并未体现;科学精神功能更注重理性思维的价值发挥(92.31%),对批判质疑和勇于探究价值呈现少;责任担当关注国家认同价值的体现,社会责任价值较少;实践创新强调问题解决价值,对学生技术应用与劳动意识的培养较少。

从教科书栏目来看,正文与阅读专栏均体现了4类功能价值,但侧重点不同。正文以人文底蕴的渗透为主,而阅读专栏对各类功能的呈现更加均衡。这可能是因为阅读专栏通常绍数学概念或定理的历史发展过程,与4类功能密切相关,因而价值功能呈现更完整。而正文栏目多,丰富的载体类型展现不同的功能价值,而人文底蕴功能恰蕴含于大部分载体中,因而正文以发挥此功能为主。习题栏目则仅仅体现了人文底蕴和科学精神两大功能。这可能是因为习题题干短且旨在考查学生对数学知识的掌握情况,而责任担当与实践创新往往呈现于篇幅较长的人物故事或数学概念发展之中。

进一步对不同载体形式和不同领域下的功能价值进行分析(图5)。经典书籍、数学发展史和人物故事对4种功能价值的呈现较为均衡。科技成就以发挥人文底蕴和实践创新功能为主,并未展现科学精神。这可能是因为教科书更多关注科技成就的应用而非其背后的原理以及探索原理过程中所展现的科学精神。例如借助筒车建立三角函数模型,教科书关注筒车的运动规律与三角函数的联系而非筒车工作的科学原理。基本常识、艺术与特色功能和其他文化遗产载体功能较为单一,以体现人文底蕴价值为主。几何与代数、概率与统计、数学建模活动与数学探究活动、数学文化领域对4种功能的发挥均衡,函数领域以人文底蕴价值为主。这可能是因为函数领域中载体形式丰富,特别是承载人文底蕴价值的载体多数分布于此。例如良渚遗址与指数函数结合,烟花与二次函数结合,筒车与三角函数结合等。

图5 中华优秀传统文化不同载体形式和不同领域的功能价值

总的来说,人教版教科书体现了中华优秀传统文化功能的多样化,但学会学习、健康生活等功能价值需要深化,同时每种功能作用发挥的全面化有待加强,基本常识、艺术与特色功能和其他文化遗产的功能也较为单一。

三、若干启示

(一)注重载体形式的多样化呈现

多样化的载体形式有助于拓宽学生对数学与文化融合认识的广度,以其丰富性助推中华优秀传统文化的传承与发展。数学发展史方面,注重更多数学元素的挖掘以及其所蕴涵数学思维的展现。中国古代数学成就是中华优秀传统文化的重要组成部分,在教科书编写中一方面应当重视数学西化过程中所遗失的数学元素,同时也应聚焦于数学知识发展中方法的演变过程以及思维方式的体现。此外,进一步挖掘中华优秀传统文化中科技成就、基本常识和艺术与特色功能载体。中国古代科技成就与数学联系密切,教科书应当探求其中所蕴藏的数学知识,让学生从数学视角来感知科学成就的魅力。例如古代天体测量仪器浑仪与简仪的工作原理、天文历法的计算等都运用数学知识。而基本常识、艺术与特色功能中文化素材含量大,教科书可以借助其多样的物质载体呈现相同的数学知识。例如在学习旋转体时,选取堂鼓、灯笼、瓷器等元素,增添数学教科书的文化丰厚性。

(二)提升中华优秀传统文化的运用水平

提升中华优秀传统文化的运用水平有助于教科书中数学与文化的有机融合。重构式大多呈现于阅读专栏,正文中占比少,且习题栏目运用水平高但容量小。阅读专栏关注数学知识演变过程中的思想方法,较好地展现了数学史的深厚文化底蕴。但在实际教学中,容易出现“课后阅读”或者“跳过不读”的现象,[5]因此应进一步加强在正文中的呈现。但这并不意味着数学史料的直接套用,而是将其中的数学思想贯穿于正文定理的证明之中。例如球体积公式的推导可以结合刘徽的极限思想,类比出入相补原理证明圆面积公式,重构体积公式的证明。习题栏目则要加强对传统文化素材的挖掘,注重文化背景与数学的关联度,在问题解决中提升对中华优秀传统文化的认识。

(三)展现更加全面的文化功能

中华优秀传统文化进入中小学课程教科书,是强化中华优秀传统文化铸魂育人功能的重要举措,其价值功能在教科书中应当得以全方位的诠释。

教科书中传统文化的人文底蕴功能缺乏审美情趣和人文情怀价值。《课标》中明确提出“要让学生认识数学的审美价值”。因此要关注中华优秀传统文化美学元素的融入,通过其所蕴涵的内在人文精神美和外显物质文化美培养学生的审美素养。同时以人为本的人文精神作为中华文化最根本的精神,具有丰厚的人文情怀价值,是教科书发挥此功能的优秀素材。

科学精神和实践创新与数学学科关联紧密,应当在教科书中着重展现,而算法和算理正是承接这两种功能的良好载体。“任何思辨的新生事物都在其自身中包含着算法的萌芽”,[6]算法化曾引领中国古代数学走向顶峰,含量颇丰。而算理统筹算法,“寓理于算”和理论的高度精炼也是中国传统数学理论的重要特征。[7]因此教科书要注重中国古代数学算法思想的呈现以及算理思想的深挖。例如刘徽在《九章算术注》中“析理以辞”,利用出入相补等原理完成了严格证明,展现了科学精神与实践创新的功能价值。

责任担当功能多以发挥国家认同价值,这正是中华优秀传统文化筑牢民族文化自信、价值自信的体现,但教科书中大多以数学概念产生的时间来体现文化自信。事实上,还可以从文化多样的角度彰显中华文化、中国古代数学独特的魅力及其对世界文明发展作出的贡献,以发展学生的文化自信。[8]同时社会责任体现较少,可以从人物故事中加以挖掘。例如明朝的徐光启钻研甘薯种植技术,一定程度上缓解了粮食缺乏问题,体现其高度的社会责任感。

学会学习和健康生活对学生自我管理能力的培养、自我价值的实现以及自主发展的促进具有关键作用,教科书可以从古代数学家的故事中进行挖掘。例如祖冲之通过圆内接正24576边形边长的繁杂计算才得到圆周率,体现了其细心与坚持的品质;再如徐光启毕生致力于数学、天文等研究,作为一品官员却居住于简陋的环境中,遗物也只有大量的手稿与书籍,体现了其勤俭节约的生活方式。

总体而言,高中数学教科书中已展现了中华优秀传统文化的丰富载体形态,注重传统文化的高水平运用,发挥了中华优秀传统文化的丰厚价值功能。当然,尽管课程中体现中华优秀传统文化的做法是一直以来都有的,但得到明确的要求却还时间不长。因此如何将中华优秀文化以更自然、更内在的方式融入到教科书中,这值得更多的探索。