来华留学生媒介使用与中国文化认同研究

杨晓雯,粟泫瑜

(云南大学汉语国际教育学院,云南昆明 650091)

一、问题的提出

随着我国的高等教育逐渐与国际接轨,留学环境越发完善,加之各类奖学金发放规模的持续扩大,越来越多的留学生来华学习。据教育部统计,从2003年至2006年,来华留学生人数从7.77万人增加到16.26万人,增长率高达109%;[1]截至2018年,共有来自196个国家和地区的49.22万名留学生来华留学,“一带一路”沿线64国来华留学生人数共计26.06万人,占总人数的52.95%。其中,云南省外国留学生达到1.88万人,留学生人数排名全国前十。[2]

来华留学生借助各种媒介与家人、朋友保持联系,并了解所在国的社会、文化,媒介的选择和使用对留学生的文化接受、文化认同均会产生影响。因此,对留学生媒介使用与文化认同的关系研究日益引起重视,并形成了不少研究成果。如张国良(2011),满悦(2016),任迪、姚君喜(2019),宋垠知(2019)等。研究表明:首先,留学生的媒介选择与媒介的便捷性和普及率有关,但由于近10年来中国社会的快速发展,媒介选择呈现出动态性。根据张国良的调查,10年前,留学生最喜欢的媒介是电视,远超书籍和报刊。而近年来,留学生的媒介选择已经变成了互联网和新兴的社交平台。其次,留学生中文媒介和新兴社交媒介使用的频率与他们对中国文化的认同程度总体说来是成正比的。但细化到更为具体的文化维度,又存在着差异性。任迪、姚君喜研究发现:留学生阅读报纸的频率对其中国地理文化认同产生正向影响,对其中国饮食文化认同产生负向影响,使用社交媒体的频率与其汉字文化认同存在显著的正相关性,整体来看留学生读报时间长有利于提高文化认同,看电视时间长则阻碍文化认同。满悦认为:社交媒体的使用会强化留学生对中国文化的了解和认同,但新兴词汇过多会限制他们对中国文化的接受。从动机角度来看,宋垠知通过对韩国留学生的研究发现带着工具型动机阅读互联网新闻更利于其文化适应。

当前的研究已经较为丰硕,但是还存在国别个案较少,对媒介与认同的相关性研究不够深入的问题。在此基础上本研究将通过问卷、访谈等方法,以云南大学来华留学生为调查对象,力求回答如下几个问题:(1)留学生的媒介使用情况如何,个体在媒介使用上有何差异?(2)留学生中国文化认同现状如何,个体在中国文化认同上有何差异?(3)留学生的媒介使用是否对其中国文化认同产生影响,产生何种影响?

二、研究设计

(一)理论视角

1.“使用与满足”理论

“使用与满足”理论是大众传播学领域极具影响力的理论之一。1974年以色列传播学家伊莱休·卡兹(Elihu Katz)率先提出这一理论,该理论将研究中心从传播者转向受众,研究“受众是如何使用媒介的”,通过分析受众对媒介的使用动机和需求满足度来考察大众传播媒介给人们带来的心理和行为上的效用,是大众传播效果论发展到适度效果论的重要观点。[3]“使用与满足”理论认为人们使用媒介是为了满足特定的个体需求,因此,能否满足受众需求是衡量传播效果的基本标准。[4]该理论认为:大众对媒介的使用具有能动性,而并非单纯、被动地受其影响。卡兹等人把人们接触并使用媒介的需求分为五大类:认知的需要、情感的需要、人际整合的需要、社会整合的需要、缓解压力的需要。[5]最终无论媒介使用是否满足了个体需求,都会对受众之后的媒介选择产生影响,从而影响媒介传播效果。

2.留学生“文化认同”理论

“文化认同”概念有普适性和针对特定人群的概念之分。本文主要指留学生对目的语国文化的认同。普适性的“文化认同”指个人对某种群体所持有的物质文化、行为文化、制度文化及精神文化表示承认与赞同。文化认同有程度的高低之分,加拿大跨文化心理学家约翰·贝利(John Berry)认为个体自己的认知、态度、行为与某种文化中大多数人的认知、态度和行为的匹配程度有关系。[6]在此基础上,楚雪结合对留美中国学生的实证研究,将文化认同细分为文化认知、文化情感、文化行为意向三个维度进行考察。[7]本文借鉴楚雪的“三维度”文化认同理论来编写调查问卷。将留学生的中国文化认同分为三个尺度:浅层为文化认知,指留学生对中国文化的基本了解;中层为文化情感,指留学生对中国文化积极的情感态度,喜欢或赞赏中国文化的某个部分;深层为文化行为意向,指留学生愿意模仿、学习中国文化。

留学生的“文化认同”理论经历了动态发展的过程。一方面,近年来相关研究从研究对象、概念界定到研究内容和研究目的都发生着变化,学界借助社会学、心理学的“认同”概念来研究来华留学生的文化认同问题。研究对象不再局限于海外的华裔,而是拓宽到海内外,尤其是国内的来华留学生。对“文化认同”概念的界定更加宽泛,认为来华留学生通过一段时间的来华留学经历,对中国以及中国文化持有积极的、正面的情感态度,即认为产生了“文化认同”。这一概念淡化了“认同”原有的“身份建构”的内涵,强调对他者文化的认可、选择和吸收。另一方面,留学生文化认同的“动态性”还指留学生建立在“认知”基础上的“认同”并非一成不变,而处于建构之中,即如果来华留学期间能得到学校、社会、教学等方面的积极干预,可以使留学生的文化认同度有所提高。因此,将“文化认同”概念拓展到对非华裔学生的研究,采用“文化认同”的视角和方法进行研究,有利于强化来华留学生的知华、友华教育,提升留学生对中国文化的认同程度,有助于对加强中华文化的国际传播。

(二)问卷设计

本调查问卷由三部分组成。第一部分为个人信息,包括性别、国籍、年龄、汉语水平、来华时间、学历、华裔背景;第二部分旨在调查云南大学来华留学生的媒介使用情况,包括媒介使用时间、媒介语言类型、媒介内容、媒介使用动机及媒介使用效果五方面;第三部分探究云南大学来华留学生的中国文化认同现状以及与认同与各变量的相关性,该部分将中国文化细化为物质文化、制度文化、精神文化三类,将文化认同程度分为了解、欣赏、模仿三个层次,采用李克特五度量表赋分。分值越高,该留学生的中国文化认同程度越高。

三、数据回收与处理

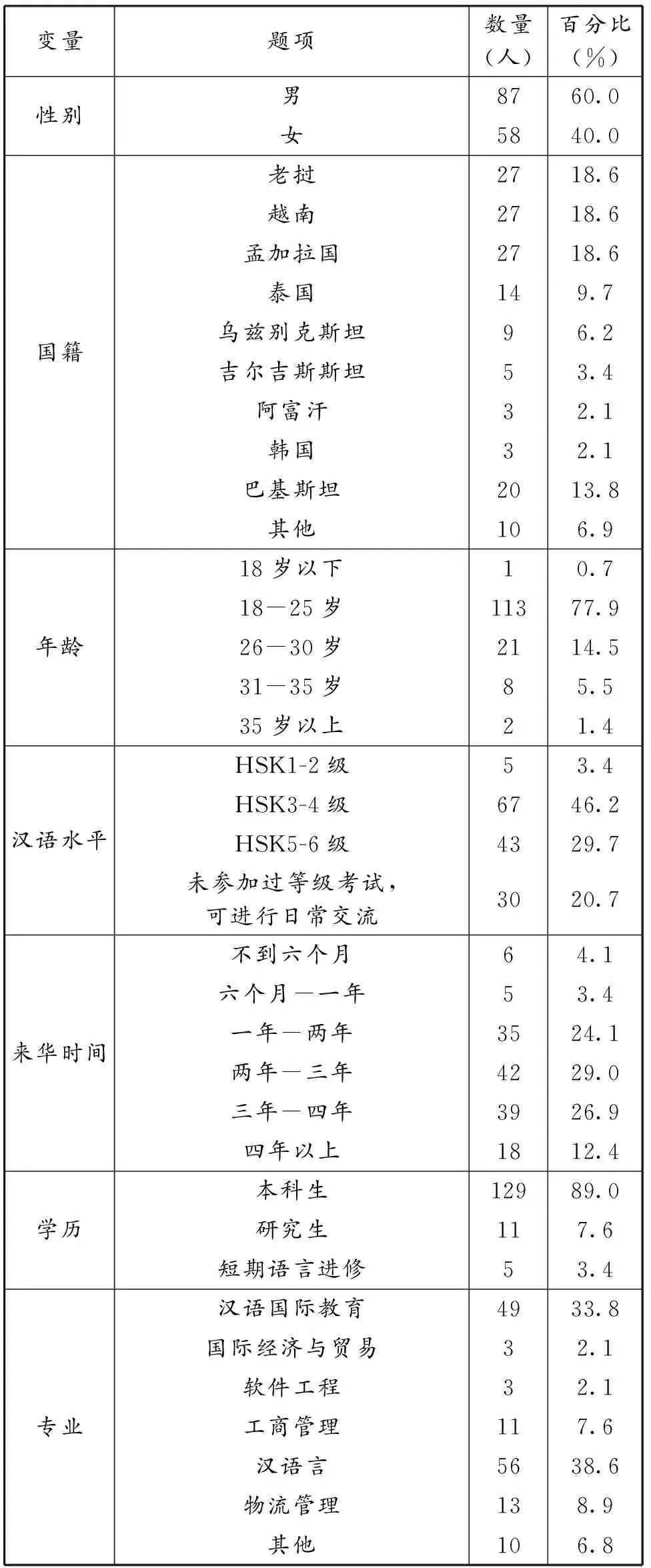

本研究借助问卷星软件,以将问卷发放到云南大学多个留学生微信群的方式实施调查。本问卷共回收149份,最终筛选出无效问卷4份,得到有效问卷145份,有效率为97%。(表1)

表1 研究对象的个体信息统计

通过SPSS对问卷第三部分进行可靠性分析,物质文化、制度文化与精神文化三个维度的量表Cronbach’s Alpha系数值均高于0.8,且量表整体的信度系数值为0.954,大于0.9,说明本研究数据信度质量非常高。利用KMO和巴特利特检验考察量表是否适应探索性因子分析,检验结果KMO值为0.915,显著性小于0.05,表示该量表适合采用探索性因子分析来考察效度。累积方差贡献率为50.455%,说明量表的效度较好。

四、数据分析与结果

(一)来华留学生媒介使用情况

1.媒介使用概况

经过前期的预调查,笔者将媒介分为七类:电影、电视剧、网站、社交平台、书籍、广播、购物平台,在问卷中以排序形式调查来华留学生的媒介使用偏好(图1)。

图1 来华留学生媒介使用情况

留学生来华后媒介使用次序由高到低分别为:社交平台、电影、网站、购物平台、电视剧、书籍、广播。随着新媒体时代的繁荣,受众在媒介使用上泛娱乐化的倾向越发明显,社交平台在留学生群体中产生巨大影响力。相比之下,留学生最少使用的是广播。

2.媒介使用的个体特征

(1)性别与媒介使用(表2)

表2 性别与媒介选择、使用动机(平均综合得分)

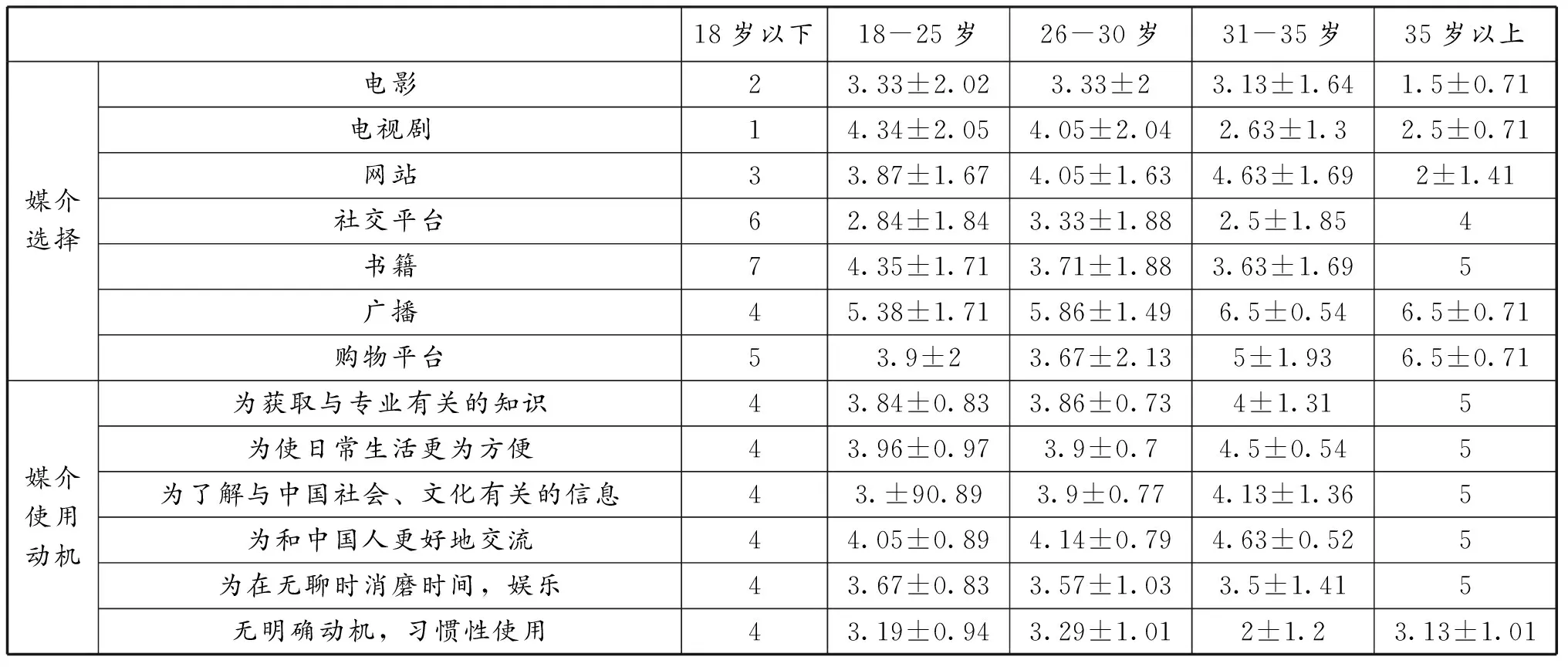

(2)年龄与媒介使用(表3)

表3 年龄与媒介使用(平均值±偏差值)

留学生的年龄对其媒介选择造成的差异尤为突出。“18岁以下”“31-35岁”“35岁以上”三个年龄段的留学生群体都不太喜欢看电视剧,但“18-25岁”“26-30岁”的留学生表现出对电视剧媒介极强的使用倾向。通过访谈,笔者了解到这个年龄段的学生主要喜欢看爱情与古装题材的电视剧。对书籍的选择恰好相反,“18-25岁”“26-30岁”“31-35岁”的留学生选择书籍的时间和频次低于“18岁以下”“35岁以上”的留学生。

留学生媒介使用的动机与年龄有关。在“无明确动机,习惯性使用”的选择上,18岁以下和18-30岁的留学生得分较高,表明年龄较小的留学生常基于习惯性动机使用中文媒介,年龄较大的留学生则不然。

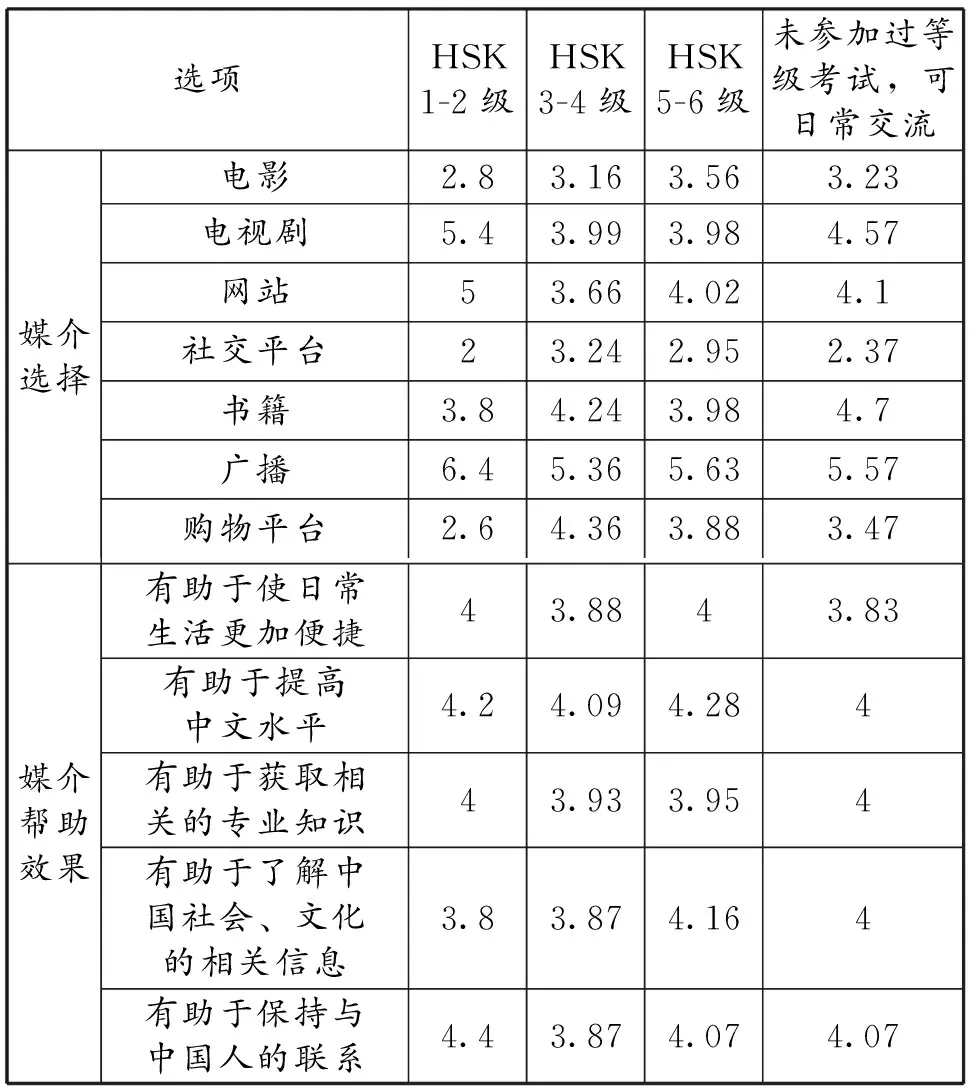

(3)汉语水平与媒介使用(表4)

表4 汉语水平与媒介使用(平均值)

留学生的媒介使用与其汉语水平有相关性。从媒介选择看,初级汉语水平①和未参加过等级考试的留学生倾向于利用电视剧来了解中国社会,中高级汉语水平的留学生则更多使用电影媒介。从媒介语言类型来看,初级水平留学生均选择英语,汉语水平不足限制了其对中文媒介的使用,而中高级水平留学生最常使用中文媒介。其中,中级水平留学生表现出对母语更强的依赖性。从媒介内容偏好看,中高级汉语水平的留学生通过媒介了解的信息类型多样化,优于初级阶段留学生。从媒介效果看,初级水平留学生最肯定中文媒介“有助于保持和中国人紧密联系”的作用,中高级水平留学生最认可“有助于提高中文水平”的媒介效果。

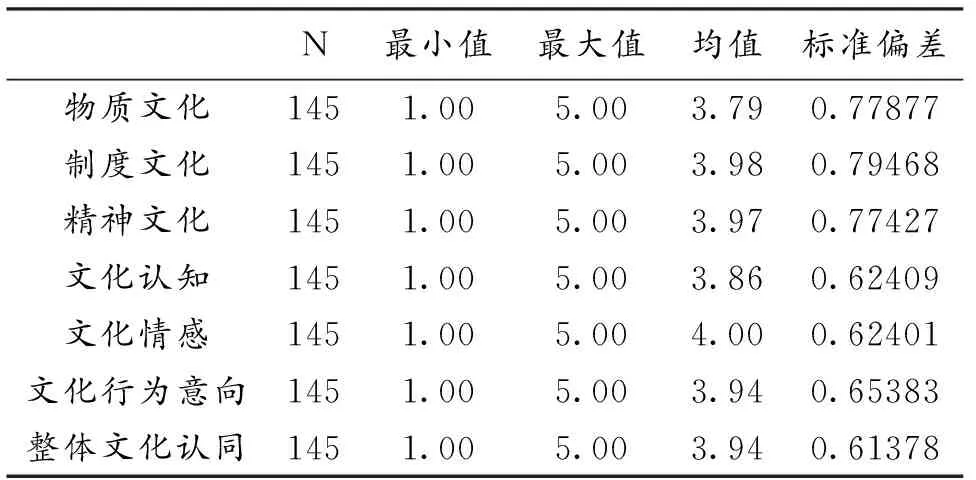

(二)来华留学生中国文化认同情况(表5)

表5 来华留学生中国文化认同总体情况

该部分关注留学生中国文化认同的总体情况和个体差异。

1.留学生中国文化认同的总体情况

随着各国对电子签名技术的重视以及相关法律制度的完善,电子签名技术取得飞速的发展。目前,数字签名技术的实现有很多方法,RSA签名方案是目前使用较多的一种签名方案,它的安全性依赖与大整数因子分解的困难性。

总体而言,留学生的中国文化认同情况较为乐观。来华留学生对中国文化三方面的认同程度由高到低分别是:制度文化、精神文化、物质文化。将文化认知、文化情感与文化行为意向三维度进行比较,来华留学生在中国文化认知层面得分最低,说明他们对中国文化的了解不够深入;在文化情感层面得分最高,表明虽然来华留学生对中国文化的认识还处在较为表面的阶段,但他们中的大部分人在情感上对中国文化持肯定和赞赏的态度。

2.留学生中国文化认同的个体差异

结合来华留学生的人口学变量信息,利用SPSS软件中的独立样本T检验与单因素ANOVA检验,留学生的个体特征与其对中国文化认同的相关性统计如下(表6)。

表6 来华留学生个体特征与中国文化认同相关性

按照学历,留学生的中国文化认同排序由高到低依次为:研究生、本科生、短期语言进修学生。留学生的学历之所以显著影响其中国文化认同,与他们所学的专业息息相关,云南大学的来华留学生以本科为主,研究生集中于汉语言或汉语国际教育专业,选择攻读这些专业的留学生通常对中国文化有一定的兴趣,也会比其他专业的留学生接受更为全面、系统的中国文化知识教学。并且其中一部分人已经树立了要成为本土汉语教师的职业规划,中国文化知识也是其职业素养要求之一,故研究生群体的中国文化认同程度最高;语言进修班学生更多基于工具型动机,把汉语用作实际用途,所以他们对语言技能掌握的重视程度高于对文化知识的学习,因此他们的中国文化认同程度最低。从中国文化认同类型看,研究生对中国各类文化的了解、接纳、模仿意愿最强,本科生其次,语言进修班最低。在中国物质文化认同方面,研究生与语言进修班学生差异较大,后者缺乏对中国物质文化的认知和欣赏,这与物质文化内容在媒介传播中占比稀少有关。

年龄也造成留学生的中国文化认同差异。从文化认同程度看,35岁以上的留学生的中国文化认同程度最高,之后依次为26-30岁、18岁以下、31-35岁、18-25岁。年轻化的留学生在文化认知、文化情感、文化行为意向上得分较低,他们对中国文化了解偏少,对中国文化的喜好及学习意愿较弱。从文化认同的类别看,“35岁以上”的留学生对中国的物质文化、制度文化、精神文化认同度均位列第一,说明他们对中国各类文化的认同程度最高。分布在其他年龄段的留学生在中国不同类别文化的认同上存在差异,“31-35岁”的留学生在物质文化认同上排在第二,“26-30岁”的留学生在制度文化和精神文化认同上得分更高,而“18-25岁”的留学生在三类文化认同上位列倒数,该年龄段的留学生是来华留学生的主体,也是未来承担中国文化对外传播的主力军,他们对中国文化认同度不够理想的情况需要引起重视。

留学生的国籍与中国文化认同之间的相关性十分显著。中国文化认同程度最高的前三个国家分别是:巴基斯坦、泰国、韩国。来自东南亚和南亚国家的留学生在文化认知、文化情感、文化行为意向三个维度上的得分普遍高于其他国家,表现出他们更高的中国文化认同程度。这可能受到地域远近、文化相似性,人口的往来与密切的商业贸易以及国家之间的关系等因素的影响。其中整体文化认同度最高的是巴基斯坦留学生,他们对中国文化的认同度最高,这与中巴友好的国际关系是分不开的。吉尔吉斯斯坦留学生对中国文化认同程度最低,考虑该国位于中亚内陆,受中国文化辐射较弱,故该国留学生对中国文化缺乏了解,对中国文化的情感与学习态度偏向中立。在制度文化方面,国籍带来的认同差异尤为突出,阿富汗、吉尔吉斯斯坦的留学生对中国制度文化认同程度偏低,而巴基斯坦、泰国、越南的留学生对制度文化的认同程度较高。

(三)来华留学生媒介使用与文化认同的相关性分析

1.媒介使用时间与文化认同

笔者将留学生的媒介使用时间设置为关键变量,其中国文化认同程度设置为因变量,对两者进行相关分析。(表7)

表7 媒介使用时间与文化认同的相关性

电影和书籍的使用时长与留学生的中国文化认同具有一定相关性。电影只影响留学生的文化认知,书籍则影响留学生的文化认知、文化情感、文化行为意向与整体的中国文化认同。留学生使用中文社交平台的频率和时长与他们文化认同的三个维度、中国文化认同整体量表之间均具有显著的正相关性,使用社交平台的频次越高、用时越长,留学生越了解与欣赏中国文化,学习中国文化的意愿越强,有利于提高其整体的中国文化认同程度。广播与前三者相反,它的使用会削弱留学生的文化认同。电视剧、网站、购物平台的使用时间与留学生的中国文化认同不存在明显的相关性,使用这三种媒介的时长对其文化认同没有显著影响。

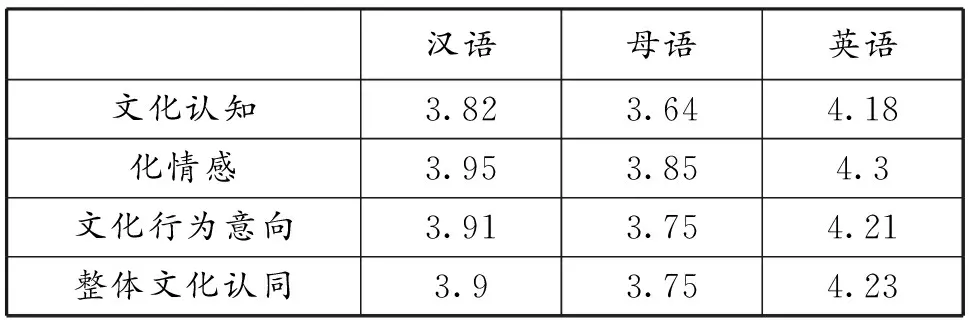

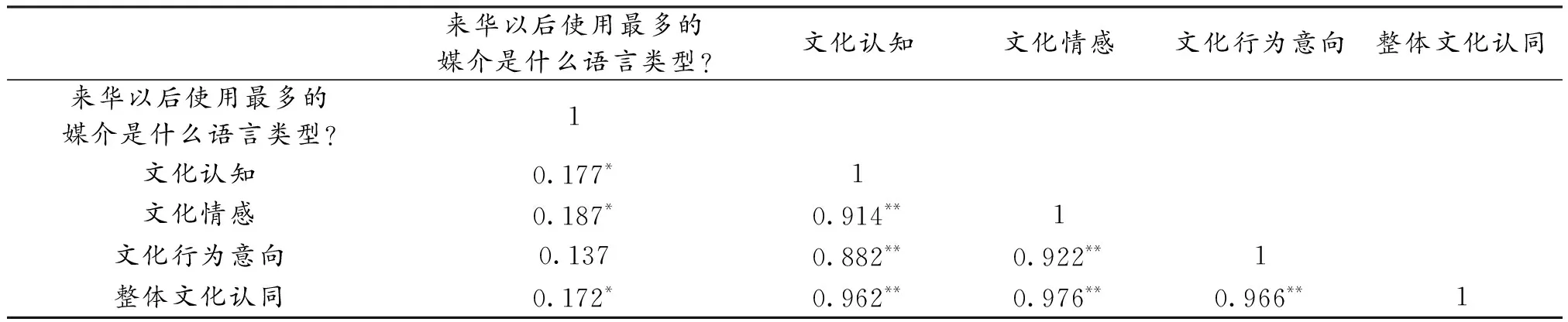

2.媒介语言类型与文化认同

将留学生在媒介使用时采用的主要语言类型与其中国文化认同分别设定为关键变量和因变量,分析两者之间的相关性。(表8)

表8 媒介语言类型与文化认同(平均值)

留学生在媒介使用中所采取的主要语言类型会造成他们在中国文化认同上的差异。选择英语媒介的留学生的中国文化认同程度最高,其次是选择汉语媒介的学生,认同度最低的是选择母语媒介的学生。

留学生来华后在媒介使用中所采用的主要语言类型与他们的中国文化认知、中国文化情感以及整体的中国文化认同存在显著相关性,与文化行为意向之间的相关性不显著。(表9)

表9 媒介语言类型与文化认同的相关性

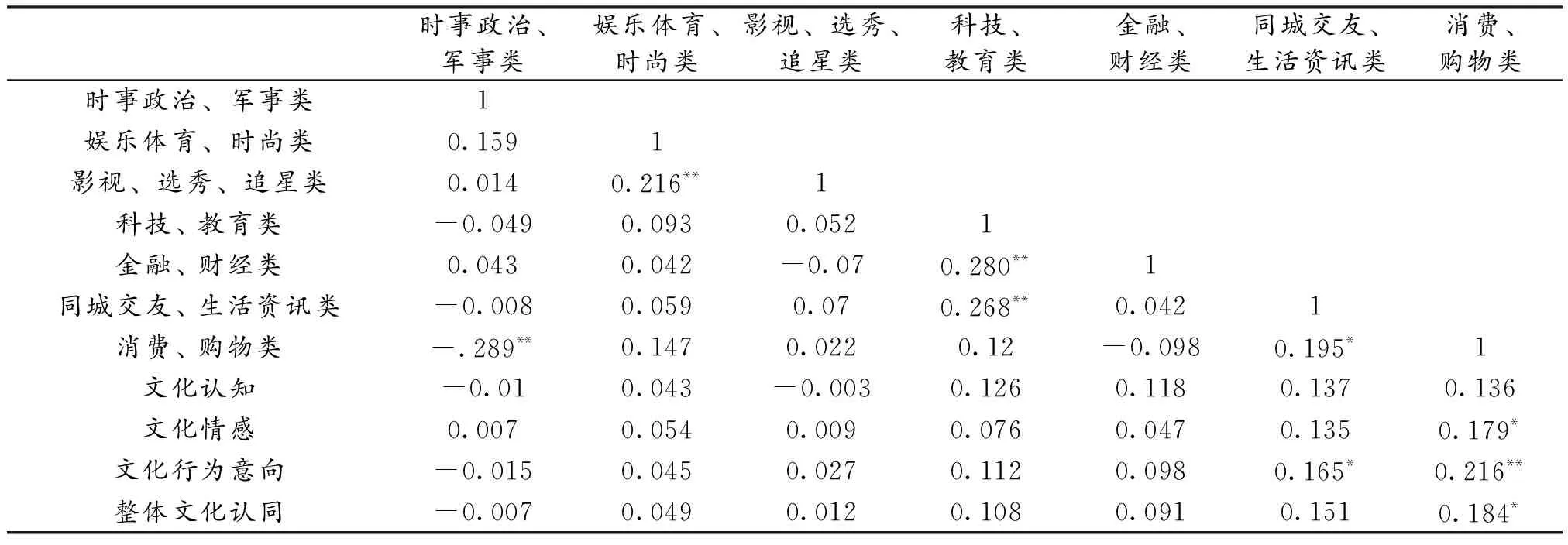

3.媒介内容与文化认同

留学生使用中文媒介浏览的内容丰富多样,笔者将这些媒介内容概分为七类,对留学生的媒介内容偏好与中国文化认同一一验证相关性。(表10)

表10 媒介内容与文化认同的相关性

娱乐时尚、科技教育、金融财经这三类媒介内容与留学生中国文化认同的三个维度及整体的中国文化认同不存在显著的相关性。时政军事类信息与留学生的文化认知、文化行为意向及整体的中国文化认同之间存在负相关,影视追星类信息对留学生的文化认知产生负面影响,即来华留学生对时政军事类和影视追星类信息的浏览,会削弱他们的中国文化认知,降低中国文化认同。无论是男性还是女性,喜欢浏览金融财经类与时政军事类信息的学生人数占比都是最低的。交友生活类信息与留学生文化行为意向之间存在显著正相关,说明留学生浏览此类信息能增强他们学习中国文化的意愿。此外,消费购物类的媒介内容与留学生的中国文化认同具有显著正相关性,留学生借助中文媒介了解的消费购物类信息越丰富,他们对中国文化的认知度和好感度越高,并且越想要通过调整或同化自身达到与中国文化趋于一致的效果。

4.媒介使用动机与文化认同

将媒介使用动机的六个题项分为三个维度:“为获取与专业有关的知识”“为使日常生活更为方便”代表“工具型动机”,“为了解与中国社会、文化有关的信息”“为和中国人更好的交流”代表“融合型动机”,“为在无聊时消磨时间”“没有明确动机,习惯性使用”代表“习惯性动机”。(表11)

表11 媒介使用动机与文化认同的相关性

三种不同动机与中国文化认同在置信度双侧的数值均小于0.05,表示媒介使用动机与留学生的中国文化认同具有极强的关联。留学生不论基于工具型动机、融合型动机亦或习惯性动机去使用媒介,都与其中国文化认同程度呈正相关关系。皮尔逊相关系数越接近1,线性关系越强。由此得出结论,融合型动机对留学生的中国文化认同具有最强的影响力,他们越是抱着融入中国社会、拉近与中国人距离的动机使用媒介,其中国文化认同程度就越深。工具型动机对中国文化认同产生的影响较强,留学生抱着把媒介用作实际工具的动机,也有利于提升其中国文化认同。相比前两者,习惯性动机对留学生的中国文化认同发挥的强化作用稍弱。

5.媒介使用效果自评与文化认同

笔者将留学生的媒介使用效果设定为关键变量,将其中国文化认同设定为因变量,进行相关分析。(表12)

表12 媒介使用效果与文化认同的相关性

笔者将媒介使用效果设置为五个选项,分三个维度。“有助于使日常生活更加方便快捷”“有助于保持和中国人紧密的联系”为实际生活层面;“有助于提高中文水平”“有助于获取与专业相关的知识”为知识习得层面;“有助于了解与中国社会、文化有关的信息”为文化层面。

留学生在实际生活层面的媒介使用效果与其中国文化认同呈显著正相关关系,说明媒介对留学生实际生活层面的帮助越大,他们的中国文化认同程度越高。知识习得层面的媒介使用效果与留学生中国文化认同的相关性显著,留学生借助媒介获取的汉语知识和专业知识越多,他们的中国文化认同程度随之增高。文化层面的媒介效果与留学生的文化认同之间也具有较强的线性关系,留学生通过媒介了解到的中国文化信息越丰富,他们对中国文化的认知、接纳程度越深。

综上,留学生来华后的媒介使用效果与其中国文化认同具有显著的正相关性。知识习得层面的媒介使用效果对留学生的中国文化认同具有最强的正向影响力,其次是文化层面的媒介效果,实际生活层面的媒介效果产生的影响最弱。

五、结论与讨论

(一)社交媒介是留学生使用最广泛的了解中国文化的主要渠道

来华留学生在诸多媒介类型中对社交平台的使用最多,使用时间远超其他媒介,这与社交平台对其特定需求的满足有关。经过了解,微信、QQ等社交平台是留学生了解中国社会、文化有关信息最常使用的渠道,微信群作为教学、小组研讨的辅助工具,留学生借助它顺利展开在华的学习生活,建立人际关系,加快融入中国社会。除了满足留学生的认知需要,社交平台对留学生缓解压力的需要也发挥极大作用。他们普遍表示,浏览社交平台中有趣的短视频、图片等内容有助于放松身心,暂时摆脱学业压力。

(二)留学生性别、年龄及汉语水平差异对媒介使用有影响

经研究发现,留学生的性别对其媒介选择、媒介使用动机产生显著影响,留学生在电视剧媒介的选择上呈现出较大性别差异,笔者分析与女性的“宅家意识”与“追星意识”有关,前者表现为女性社交活动较少,以观看电视剧作为主要课余活动,后者表现为女性追随心仪的偶像观看电视剧。留学生的年龄对其媒介选择、媒介使用动机影响效果明显,18-30岁的留学生偏爱电视剧媒介,该群体是来华留学生的主体,该信息为借助影视资源进行语言教学和文化传播提供了依据。留学生的汉语水平对其媒介选择、媒介使用效果发挥较大作用,初级汉语水平与中高级汉语水平的留学生在媒介选择上出现了电视剧与电影的分歧,产生差异的原因可能受到留学生汉语水平与个人爱好的影响。从汉语水平来看,电视剧语言普遍贴近生活、通俗易懂,汉语初级水平的留学生在观看时更易理解。

(三)留学生对中国文化“先欣赏后了解”,说明中国文化国际传播和国家形象塑造起到了积极作用

根据调查,来华留学生对中国文化的认同存在“先欣赏后了解”的情况,即了解程度不高,但是喜欢程度非常高。一般而言,对一种全新的文化我们通常“先了解后欣赏”,只有在深刻认识异文化的基础上,才能对该文化中产生共鸣的部分建立起积极的情感取向,而来华留学生与之相反,对中国文化“先欣赏后了解”。留学生对中国文化的好感可以归结为这些原因:其一是古老绵长的东方文化具有神秘之美,从中所散发出的迷人光辉吸引着众多来华留学生;其二是中国大国形象的崛起、中国力量的展现让越来越多的外国人在潜意识里提高了对中国文化的认可程度;其三是中国愿意连同世界各国共同发展进步,如“一带一路”倡议发展了我国与他国和谐互利的外交关系,道路联通促进人心相通,使得留学生对中国文化的欣赏多过认识。

(四)留学生学历、年龄及国籍与其中国文化认同显著相关

留学生的学历、年龄、国籍与他们的中国文化认同存在显著相关性。从学历来说,他们对中国文化的认同程度由高到低分别是研究生、本科生、短期语言进修的学生,研究生对中国物质文化的认知远远超过语言进修班学生。从年龄来说,年纪稍长的留学生文化认同类型最广、文化认同程度最高,年轻化的留学生在文化认知、文化情感、文化行为意向三维度上均不及前者,这就提醒我们需要加强针对低龄化留学生的汉语教学与中国文化教育。

留学生使用社交平台的频率与时长与他们的中国文化认同具有极强的正相关性,而广播的使用则与文化认同呈负相关性。从媒介使用的语言类型看,留学生所采用的语言类型对其中国文化认知与文化情感影响较大,对文化行为意向影响较小。从媒介内容偏好看,交友生活类与消费购物类信息与留学生的文化认同存在显著的正相关关系,而时政军事类与影视追星类信息与其中国文化认同之间呈负相关。从媒介使用动机看,融合型动机、工具型动机、习惯型动机均与留学生的中国文化认同存在显著正相关。从媒介使用效果看,媒介在留学生实际生活层面、知识习得层面、文化层面起到的帮助作用与留学生的中国文化认同之间有显著的正相关性。

研究表明,媒介使用对留学生的中国文化认同发挥着重要作用,媒介研究是中文和文化传播不可忽视的研究重点,在此基础上,结合受众的特点和需求,积极探索中国文化传播、中文教学、国家形象塑造的媒介建设,建立文明交流互鉴对话平台具有重要意义。

[注 释]

① 关于学生的汉语水平,本文主要依据HSK通过情况,结合调查点的实际,将通过HSK1-2级考试的留学生界定为初级汉语水平;通过HSK3-4级的留学生为中级汉语水平,能较流利地同母语者进行交流;HSK5-6级的留学生为高级汉语水平,具备较高的汉语阅读能力与表达能力。