乡村振兴的内生动力与路径创新研究

摘要:在城乡中国的今天,乡村分化在一定程度一定时期内依然存在,这既是全面推进乡村振兴战略的时代背景,也是我们必须面对的基本国情。如何通过平台搭建、机制创新、跨界融合等持续激发乡村振兴主体的内生动力,将关系着巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的质量,也影响着共同富裕的成效。笔者通过构建内驱力演化模型,深刻剖析了从原始性内驱力转变为继发性内驱力的生成条件,并通过个案推演的方法全面阐述了农民主导的乡村振兴在市场培育、产业导入、组织建构、制度供给等方面的路径创新。

关键词:乡村振兴 农民主导 内生动力

一、问题的提出

2020年我国现行标准下农村贫困人口全部实现脱贫,取得了人类减贫历史上的伟大成就。站在两个百年重要历史交汇点,中共中央国务院发布了《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》,提出“在衔接中要坚持群众主体、激发内生动力”的要求。习近平总书记一再强调,“要尊重广大农民意愿,激发广大农民积极性、主动性和创造性,激活乡村振兴内生动力,让广大农民在乡村振兴中有更多获得感、幸福感、安全感”。

近年来,通过持续推进农村综合改革,在赋予广大农村人口更多的财产权益和经营权利方面采取了新举措,但依然很难实现农民在市场竞争中拥有与城市居民平等的主体权利①的政策初衷。这里面既有政策供给不足②问题,也有农村市场化和农民组织化低效③及内生动力不足问题。学术界也认识到,乡村振兴有着地域差异和需求差异①,需要充分调动农村精英②、普通村民、社会力量的积极性,强化内生动力培育,重塑现代乡村共同体③意识。但如何从制度、文化和市场的协调关系上激活有利于乡村高效率发展的运作机制?如何解决农民为核心的发展动力问题?这些问题在多大程度上能够得到解决及以哪些方式解决,将深刻影响着农村内生动能的激活,从而影响乡村振兴战略落地实施的进程和质量。

二、基于差异性动力机制的乡村类型区分

进入巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接阶段,“城乡中国”特质下的村庄依然存在着各种经济分化、认知分化。在城乡互动关系框架下,市场发育层次因素、制度规范引导因素、治理文化影响因素、政府与村社关系因素、地域空间开放因素、组织平台搭建因素依然影响乡村不同发展路径的选择。从乡村发展动力来源看,可以区分为内生型乡村、外源型乡村和共生型乡村④。

(一)内生型乡村

随着新型城镇化进程的加快,很多村庄面临着人才流失、要素紧缺等状况,乡村振兴战略实施中依然要面临这些区域性难题。内生型乡村能根据本地资源特点,在没有特有的政策照顾和专项资金扶持下善于打破传统发展思维瓶颈,依靠自身的内在力量实现局部突破。这种内生型乡村有着较为浓厚的市场竞争意识、良好的合作秩序、相对健全的组织框架,己具备乡村振兴本土资源内在提升潜质。

(二)外源型乡村

脱贫攻坚中从“输血”到“造血”的转变并非朝夕完成,这其中既有生态环境制约、基础设施不完善等客观因素,也存在着思想惰性等精神贫困问题,基层党组织涣散、集体经济薄弱、产业空心化等问题普遍存在。外源型乡村将这些问题的解决寄望于纯粹的政府力量、给予式的扶贫帮困,缺乏塑造集体认同的意愿和拓展村民参与的资源统筹意识。

(三)共生型乡村

除了内生型乡村和外源型乡村之外,还存在着基于国家或地方重大政策或改革试点而促发连锁反应的共生型乡村。比如农村集体产权制度改革试点、美丽乡村建设示范村、农村一二三产业融合发展先导区等,这类乡村多能借助政策先行先试的机会优势,在政策创新过程中善于将内生动力有效融于外在制度设计中,借势引入外部合作力量实现自我发展的内部动力与变革需求的外部推力的有机统一和转换,多能成长为就地就近城镇化的乡村振兴本土化样板。

三、农民主导乡村振兴的内生动力逻辑机理分析

(一)构建内驱力演化下的农民自主振兴分析框架

内驱力是在个体需要的基础上产生的能促使有意识、有目标、有计划、有思考地从事某些专项活动的内部唤醒或自我刺激的积极状态,是驱使机体产生特定行为的内部力量。美国心理学家赫尔(C.L Hull)将内驱力区分为原始性内驱力和继发性内驱力,前者与有机体的生存密切关联,是生物学需要;后者多为环境刺激下引发内在关联的系列反应。

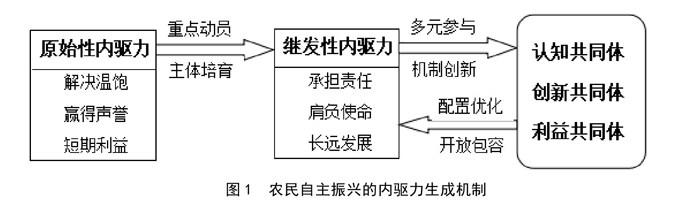

如图1所示,农民自主振兴的内驱力往往由最初始的基于生存需求的原始性内驱力引致,在资源紧缺性约束下通过重点动员打破发展僵局,实现资源部分整合;在自我摸索实践中通过培育不同层次的参与主体,进而激发更广范围的参与积极性,在不断优化整合内外部资源过程中逐步形成着眼长远发展、超越个体利益的集体行动认同的继发性内驱力;通过平台搭建、多元参与、机制创新形成结构紧密、组织有序的认知共同体、创新共同体和利益共同体,反过来进一步优化资源高效配置、营造更加开放包容的发展格局,从而不断强化继发性内驱力的循环往复。不难看出,虽然原始性内驱力是短暂的,但若能有效激发参与潜能,在政策导向、平台带动、载体创新下是一个内外部资源优化配置的动态过程,便于向继发性内驱力转化。因此,农民自主振兴打破了“等、靠、要”的精神贫瘠和传统发展思维禁锢,其源动力是内外部环境共同作用演化促生的能力动态适应过程,是在不断解决现实问题、谋划村域发展愿景中形成的集体行动自觉,是自我超越、潜能不断激发的量变质变过程。

(二)陕西袁家村:农民自主振兴的实践与创新

作为陕西关中平原的普通村落,袁家村从一个20世纪70年代土地贫瘠、资源匮乏、组织涣散的传统农作区的小村子,在没有任何资源优势依托的情况下,经过四十多年、三代人的接续奋斗、自我探索,走出了一条因地制宜、不断创新、开放合作的西部乡村农民自主振兴之路。全村原居民62户不到300人,聚集了众多创业创新团队、高校合作团队、策划创意机构,创造着“一村带十村”、人均收入超十万元、年营业收入十亿余元的发展成效,吸引进驻了四百多家经营商户、三干多就业创业人群,通过“三产促二产带一产”带动周边村落就业两万余人,用实实在在的发展成效书写着真实、可触摸的袁家村自我振兴之路。纵观袁家村自主振兴的全过程,全面涵盖了产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴以及组织振兴的内在要义,其主要特点体现在以下三个方面:发展路径的自主选择、发展进程的全面把控以及发展利益的多元共享。

1.坚持发展路径的自主选择,确保全民参与中的意愿共识。回顾袁家村四十多年的奋进历程,不管是老党支部书记郭裕禄在20世纪70年代带领村民整理土地发展农业生产、80年代兴办村办企业持续提高农民收入、90年代大范围改善村民居住条件等,还是当代党支部书记郭占武同志在新世纪面临村域发展困境时的文化定位、产业选择、机制设计、主体培育,都是基于袁家村民最根本的利益出发,充分尊重村民的发展自主权和选择权,在全面参与中不断用发展成效强化村民的意愿共识。

(1)在“自我探索——示范带动——全民参与”的点线面探索推广中坚持路径自主选择,强化意愿共识。在农业生产基础落后、农村生活困顿的20世纪70年代时期,袁家村党支部通过组织党员修渠修路、平整坡地、捡粪肥等方式有效改善了农业种植灌溉生产条件,从而带动普通村民广泛参与到农业大生产中,最终解决了基础性的温饱问题,袁家村也成为农业学大寨时期的一面旗帜,村民思想得到空前统一,依靠集体力量实现村域发展的意愿共识初步形成。借助当时改革开放的政策环境,袁家村将组织农业生产的经验方法推广应用到村办企业发展中,集中利用村民力量兴办了石灰厂、砖窑厂、水泥厂、建筑公司等17家村办企业,实现了村民变工人的就地有效就业。不难看出,在袁家村“自我探索——示范带动——广泛参与”的自我振兴道路的选择与演变中,恪守不变的一直是最质朴的以民为本理念,尊重村民的发展意愿,尊重村民自己的自主选择。

(2)在“兴三产——促二产——带一产”的产业联动中坚持路径自主选择,增进意愿共识。经过20世纪90年代村办企业的快速发展之后,在2000年国家施行“五小”企业关停整顿政策之时,袁家村陷入了全国乡村同样面临的企业关停、人才流失的发展停滞困境。现任党支部书记郭占武同志在客观分析了袁家村的资源短板和国家鼓励发展乡村旅游的政策机遇后,将袁家村定位为关中民俗文化体验地,通过差异化、错位化发展关中民俗文化和饮食文化来打造乡村旅游标识吸引物。从2007年起步,以“工资+零房租+零原材料”的方式引进外村豆腐制作能人,通过打造乡村生活情境的方式吸引周边市民周末休闲旅游。通过优厚的创业条件,先后创办了豆腐、辣椒、菜籽油、面粉、醋、酸奶、醪糟、粉条八大农副产品手工制作作坊,形成了农家乐街、康庄老街、作坊街、小吃街4条街区。2015年之后,又相继开发了酒吧街、艺术长廊、回民街、祠堂街、书院街、关中古镇6条新街区,形成了乡村度假、文创体验、研学培训、会议接待与农副产品加工销售于一体的一二三产融合发展框架。在“兴三产——促二产——带一产”的发展路径探索中,始终围绕村民发展诉求,在产业联动中增进意愿共识。

2.坚持发展进程的全面把控,确保开放合作中的认知共识。袁家村实现自我振兴的总体思路可以归纳为文化立村、产业兴村、合作富村、治理强村。整体把握袁家村自主振兴的关键,除了对发展路径的自主选择,更重要的在于其对于不同发展阶段发展进程的全面把控。农民主导整个发展进程,既确立了市场伦理在农村产业化、市场化、组织化中的核心地位,始终坚守围绕市场需求动态调整优化项目品质、产业结构,又避免了外部资本盲目介入村域开发引发的农民边缘化弱势化问题。

(1)通过文化立村,强化品牌关联。作为关中地区的普通乡村,袁家村本身并没有特有的优势资源或历史文化积淀,但其紧抓关中民俗文化的定位实现了同时期乡村旅游的错位式、差异化发展。在整个村域范围内贯穿关中民俗文化,不管从空间设计还是从发展体量上均区别于一般功能单一的乡村旅游项目,其定位明确,主题突出。以关中饮食文化破题,将传统食材制作工艺与产业业态培育、袁家品牌打造、农民收入多元渠道拓展相结合,并以“农民捍卫食品安全”的行动切实践行着绿色发展理念,将市场伦理与道德约束有机融合,在文化自觉上实现了认知共识。

(2)通过产业兴村,强化利益关联。从党的十九大报告提出乡村振兴战略以来,学术界在“产业振兴是实现乡村振兴的核心”这个问题上业已达成共识。离开产业发展谈乡村全面振兴,无疑是无源之水无本之木。袁家村能有现在的发展格局和惊人的发展成效,离不开一直以来围绕民俗文化定位展开的产业导入、主体培育、业态创新、产品更新以及项目优化。基于袁家村可持续发展的需要,其始终保持着对市场需求敏锐的觉察和消费潜力动态变化的适时把握,从而能根据不同发展阶段的市场需求从容调整、丰富、优化产业类别、产品构成。从2007年最初创造乡愁情境的作坊式加工,到2011年农家餐饮、小吃街、作坊街的拓展;在吸引了足够消费流量的情况下,2015年引入了精品客栈、酒店度假、酒吧休闲、文创体验,2017年导入基地研学、会议培训、家庭运动营地等服务业。不难看出,袁家村通过三产促二产带一产的产业联动思路在满足收入多元拓展的同时,强化了村民对村集体的认知共识。

(3)通过合作富村,强化要素关联。制约中国农业农村发展的一个关键问题是小农户与现代市场的链接问题,即农村市场化与农民组织化的协同共生问题。任何乡村的发展都不可能固步自封,都需要与村域外部系统进行信息、技术、人才、资金、要素的互联互通。袁家村作为内生型乡村的典范,在克服资源瓶颈和人才短缺的同时,从一开始便选择了合作包容的姿态,从设置优厚条件吸引外村行业能人入村经营手工作坊,到创设三百多家小吃门店单品、附近村落的低收入人群及外省创业者,再到进驻高校、策划机构的创业团队、运营团队,形成了原驻村民与三千多商户、创客共建共赢共享的高效合作格局,在开放合作中满足了产业拓展需要,增进了认知共识。

(4)通过治理强村,强化平台关联。乡村治理是国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分,治理有效是推进乡村全面振兴的组织保障,也是自上而下高效落实党中央乡村振兴决策部署的关键环节。袁家村通过平台参与、产业参与、治理参与实现了治理主体的多元、治理效能的提升以及治理文化的共融互促。在袁家村,通过特有的祠堂文化和乡贤文化实现了传统治理资源与现代治理需求的有效衔接;通过不同产业发展环节,激发了本村村民、返乡经营创业人员、入乡下乡社会资本、周边外村低收入群体的广泛参与;通过成立专业合作社、互助组、街长、理事会等把经济发展与人才成长需求相结合,通过农民夜校、道德讲堂、专家论坛等形式强化认知共同体的打造。

3.坚持发展利益的多元共享,确保资源整合中的理念共识。袁家村区别于一般乡村发展最显著的特征除了不断创新的产业业态外,整个发展过程始终是开放包容的。包括本村村民在内,只要来袁家村创业、在袁家村经营的人,都是袁家村民,甚至是周边其他村的普通农户或低收入群体均可深度参与其中。通过参与不同的产业环节,分享多种形式的产业增值收益,有利于增进城乡资源整合中的理念共识。

(1)通过创新联农带农益农机制,让村民分享更多产业链增值收益。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键节点是创新多元联农带农益农机制,从而提高低收入群体的自我发展能力。袁家村通过“村集体+合作社+种植基地+农户”“村集体+合作社+商户+农户”等方式,根据手工作坊和小吃街餐饮产业特点,分别成立了30多个手工作坊合作社和小吃街合作社,将本村村民、周边村落低收入群体、在地经营商户、入乡进乡创业群体有机联结起来,强化了包括村民在内的不同参与主体分享不同产业环节增值收益的渠道和机会,在产业参与和平台参与中实现了从种植、加工到销售的有机衔接,在提高村民自我发展能力的同时拓展了多元收入渠道。

(2)通过设置灵活多元的股份合作机制,动态调节利益相关者收入差距。袁家村不仅是一个乡村生活综合体,更是一个城乡价值融合共同体和体制机制创新共同体。面对五百多经营户、三干多创业人群,如何平衡村民之间、村民与商户、商户之间的产业利益差距问题,这是袁家村组织模式构建最成功的地方,也是“一直被模仿、从未被超越”现象背后肉眼看不见但切实高效运行着的制度规则创新,是利益共享理念的农民本土创新,是打破城乡界限的治理理念创新。通过在手工作坊合作社和小吃街合作社设置交叉股,增强了不同商户之间、村民之间、村民与商户、外村村民间共享不同产业环节增值收益的机会;通过设置调节股,用以补贴行业平均盈利率较低的门店经营户,充分体现了基于产业链整体发展需求的动态产业扶持、利益调节理念,对于产业培育期的经营主体给予了最根本的制度支持。通过限制大户入股份额、鼓励小户多入股优先入股的方式,在袁家村本土推行着最朴素的共同富裕理念。

(3)通过城乡资源跨界整合,实现乡土组织文化品牌输出。农村市场化和农民组织化问题是制约中国占比96%的农户经营对接现代市场的核心问题。袁家村通过城乡资源跨界整合在地化运营,将整个村域整体作为景点统一打造,在项目运营过程中,形成了农民自主投资、策划、招商、运营的成熟商业模式和一二三产融合的现代乡村产业发展体系,从而形成了独特的袁家村乡村振兴品牌,其品牌内涵不仅包括袁家村系列农副产品,还囊括了咨询培训、城市体验店、线上品牌店、省外同盟古镇推广系列等。从目前推广到咸阳、西安、宝鸡的15家城市体验店9个省外同盟古镇·袁家村系列来看,成功实现了乡土产品产业化、乡土文化产业化、产业跨界规模化的集成输出。不仅是产品产业内容的异地创新,更是文化融合、品牌整合为一体治理理念的创新。

四、启示与借鉴

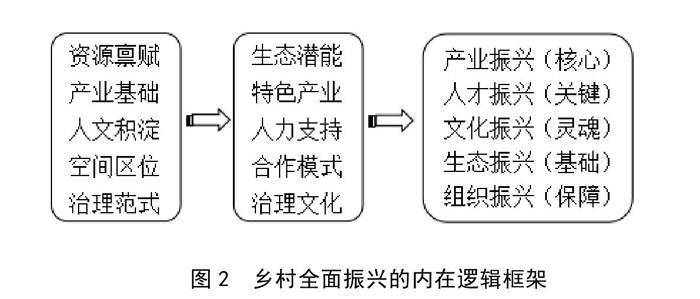

如图2所示,资源禀赋、产业基础、人文积淀及空间区位、治理范式是承载乡村发展的基本要素,在此基础上需要因地制宜地进行生态潜能、特色产业、人力支持、合作模式、治理文化等全面挖掘,从而为全方位推进产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴做好基础铺垫。

综观近年来袁家村在壮大乡村集体经济、发展乡村特色产业、基层治理现代化方面取得了有目共睹的突出成就,成功走出了一条融合城乡市场需求、依靠乡村内生力量、资源跨界整合的农民自主振兴道路。深入剖析袁家村经验,对于各地全面推进乡村振兴战略具有重要借鉴意义。

(一)尊重村民的发展选择是基础

袁家村从发展定位到产业选择、从经营方式到股份分红、从规划策划到细节管理、从竞争规则到产业补贴、从食品安全到品牌管理,无不体现袁家村人的具体发展需求,始终把尊重村民的发展选择和发展利益当成发展第一要务。乡村振兴是农民作为主体的自我振兴、自我发展,更是围绕农民自身权益的振兴过程,只有尊重农民利益的发展才是适合中国国情的乡村振兴,这也是很多项目复制模仿袁家村模式未能成功的思想症结所在。

(二)实现村民的积极参与是核心

纵观袁家村整个发展历程,一个突出的特点就是充分利用村民的智慧,通过股份合作实现全民参与,通过制度规范实现参与公平,通过品牌创建提升参与绩效。袁家村振兴的历史是一部典型的农民奋斗史,充分体现了一切依靠群众、一切发展为了群众的基本思想。它突破了资本剥夺劳动的惯常发展模式,在产业策划、产业发展、产业经营过程中始终保证了村民参与的主动权,体现了农民在乡村振兴过程中的自我组织、自我管理、自我提升,自我实现的主体价值观。

(三)持续创新产业业态是关键

袁家村从一个贫瘠的传统乡村发展到年营业收入十亿元、辐射带动周边十个村的西部名村,持续创新发展的产业业态是支撑其乡村振兴的关键因素,产业立村、产业富民是袁家村摆脱“空心村”危机的发展秘笈之所在。从起初的关中小吃、农产品作坊、民俗文化展示,到后来的特色小吃街、酒吧街、时尚创意街;从观光到体验、从餐饮到文化、从单个的基础产业到上下关联的产业门类、从空间到内涵,无不体现着袁家村结合关中民俗文化进行的持续创业创新。

(四)坚强的基层党组织领导是保障

袁家村从立村之初,就在村党支部的带领下,通过设置优厚的产业扶持措施培育市场主体;通过产业不断升级,把农民个人与集体经济组织紧密联结起来;通过创建灵活的股份合作机制,吸引优质城乡资源,在开放合作中实现多元利益共享;通过搭建高层次的参与平台,引进高层次专业人才和吸引返乡大学生就地创业;通过因地制宜的制度创新在产业持续升级和有效治理中初步实现了自我振兴和共同富裕。袁家村每一步的发展和成就的取得,都是村党支部艰辛探索的结果。

①参见黄祖辉:《准确把握中国乡村振兴战略》,《中国农村经济》2018年第4期,第2-12页。

②参见刘守英,熊雪峰:《我国乡村振兴战略的实施与制度供给》,《政治经济学评论》2018年第4期,第80-96页。

③参见习近平:《巾国农村市场化建设研究》,北京:人民出版社,2001年,第6页。

①张琦,李顺强:《内生动力、需求变迁与需求异质性:脱贫攻坚同乡村振兴衔接中的差异化激励机制》,《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》2021年第3期,第65-71页。

②郭远智,周扬,刘彦随:《贫困地区的精准扶贫与乡村振兴:内在逻辑与实现机制》,《地理研究》2019年第12期,第2819页。

③石方军:《共同体重建:美丽乡村建设内生动力机制研究一一以南京市XT村为例》,《成都行政学院学报》2019第2期,第79-83页。

④纪丽娟:《农民自组织视角下的乡村振兴地方性探索与创新》,《巾国集体经济》2121年第10期,第1-3页。