围绕关键字词,感悟人物形象

摘 要:《为中华之崛起而读书》一课的教学重点为把握课文主要内容,感受周恩来的博大心胸和远大志向。教学时,可先让学生寻找含“振”的词语,梳理出“为之一振”“中华不振”等关键词,进而把握课文主要内容;再紧紧围绕“中华不振”一词品读相关语段,体会词语的内涵,感受周恩来的形象特点;最后引导学生围绕“中华振兴”谈志向,完成“小练笔”。

关键词:《为中华之崛起而读书》;主要内容;人物形象

* 本文系江苏省教育科学“十四五”规划2021年度立项课题“培养儿童健康审美情趣的语文育人方式研究”(课题编号:D/2021/02/461)阶段性研究成果。

【教学内容】

统编小学语文四年级上册第七单元《为中华之崛起而读书》。

【教学目标】

1.学习本课“振”“训斥”等生字新词,把握课文主要内容。

2.深入体会关键词句表达情意的作用,感受周恩来博大的心胸和远大的志向。

3.说说自己为什么而读书,写清楚理由。

【教学重难点】

把握课文主要内容,体会关键词句表达情意的作用,感受周恩来博大的心胸和远大的志向。

【教学过程】

一、借助关键字“振”,把握课文主要内容

(一)聚焦“振”字,导入新课

师:天下兴亡,匹夫有责。唐代诗人王昌龄写下“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”保家卫国的誓言;宋代诗人李清照抒发“生当作人杰,死亦为鬼雄”的豪情壮志。这样的诗句,让我们深感震撼、振奋。今天,我们就来认识另一位历史伟人,读一读他那振奋人心的故事,听一听他那震撼人心的心声。

板书课题,学生齐读。

师:刚刚我们提到了两个同音字。(板书:震、振)其中“振”为本课生字,两个字有什么不同?

明确:“震”的部首是雨字头,可以组词“地震”,一般与自然天气有关;而“振”的部首是提手旁,可以组词“振作”,一般与人为有关。

师:课文中还有与“振”有关的词语。请同学们打开课本,自由朗读课文,找一找带“振”的词语,试着想一想它们的意思。

[设计意图:以单元导语和古诗导入,揭示了人文主题。“振”是本课的重要生字,对理解本文具有重要作用。从“振”字入手,有利于突出教学重点。]

(二)找出含“振”的词语,理清事件

师:同学们找到与“振”有关的词语了吗?圈出来,说一说。

学生交流。教师根据学生回答相机板书“为之一振、中华不振”。

师:“为之一振”出现在哪件事中?在文中找一找。

师:找得很准确。在这件事中,主要人物有哪些?

师:我们可以排除一些次要人物,比如其他同学。归纳语段的主要内容时,我们还可以抓住时间、地点、主要人物的言行进行梳理,这样会更加简洁。谁再来试一试?

师:那“中华不振”出现在哪件事中?

师:你能用上刚才的方法,简洁地说一说吗?

(三)利用含“振”的词语,把握内容

师:我们找出了含“振”的词语,梳理了课文的三件事情。同学们能不能尝试利用含“振”的词语,整合起这三件事,说一说文章的主要内容呢?

师:(结合学生发言相机总结)我们可以使用一些连接词语,将三件事联系起来;在叙述时将文中的第一件事作为故事的结尾,按故事的起因、经过、结果的顺序来叙述,这样似乎更为合理。老师有个疑惑,作者为什么不直接按照事情的发展顺序来写呢?

明确:作者想要突出少年周恩来立志这一件事,所以把这件重要的事写在前面。

[设计意图:关键词的背后是关键事件,将关键事件连起来说一说,就是主要内容。“为之一振”“中华不振”这两个词于本文而言具有提纲挈领的作用。故而,引导学生聚焦这两个关键词,梳理课文脉络,概括文章主要内容。]

二、聚焦“中华不振”,体会词语的深刻内涵

(一)结合语境,理解“中华不振”的含义

师:“中华不振”在文章中反复出现,它也是引发少年周恩来立志的关键因素。那伯父是在什么情况下说出这个词来的?

师:当时的周恩来能理解这四个字吗?你能理解吗?

师:联系上下文,说一说“中华不振”的具体意思。

师:在被外国人占领的国土上,我们中国人要小心行事。说这个词时,伯父的心情是怎样的?你能感受到吗?

师:是的,这就是自己国家的国土被外国人占领的一种无奈。带着这种感情,读一读“中华不振”这个词。

(二)借助表格,体会“中华不振”的表现

师:“中华不振”也体现在当时的很多中国人身上,找一找体现“中华不振”的语句。

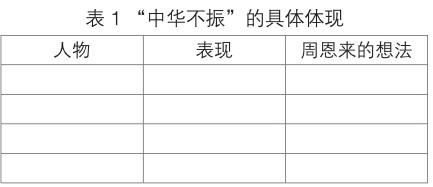

师:仔细读一读这些语句,(出示表1)填好表格,说一说这些语句涉及哪些人物,他们有着怎样的表现,再说说周恩来当时的想法。

师:从耳闻“中华不振”这件事中,我们关注到伯父说“中华不振哪”时,他叹了口气并且表情沉郁。少年周恩来对这个表情记忆深刻,他会想些什么呢?

学生交流,教师相机点拨,引导学生感受伯父关心国事,周恩来亦受此影响。

师:受欺负的女人在哭诉、围观的中国人紧握拳头,巡警“训斥”这个中国女人的表现也值得关注。“训斥”是什么意思?

师:是的,表面上看起来,中国巡警训斥这个女人,好像很威风,但这恰恰是“中华不振”的深刻表现。周恩来面对这种情况,他又作何感想呢?

学生交流,教师相机点拨,引导学生感受周恩来立下“为中华之崛起而读书”志向的现实原因,体会周恩来的形象特点。

师:一个动作,一段心路。抓住人物的动作,猜想当时主要人物的内心感受,就可以体会主要人物的形象。

[设计意图:梳理文本信息,并整合信息以获得更深入的理解,这是重要的阅读方法。在聚焦关键词讨论时,以周恩来会怎样思考作为出发点和落脚点,突出了文章主旨,旨在让学生感受周恩来忧国忧民的心理。]

三、围绕“中华振兴”,树立个人读书志向

师:刚刚同学们聚焦几个关键词,体会了人物的内心感受,读懂了“中华不振”背后深刻的内涵。因而,周恩来说“为中华之崛起而读书”。不同的时代背景,创造不同的英雄人物。现在,同学们读书是为了什么呢?

师:少年周恩来生活在积贫积弱的旧中国,所以他有“为中华之崛起而读书”的志向。目前在你生活的国家和社会,可以用哪些关键词来形容呢?

学生交流,教师相机梳理。

师:今天,祖国日渐繁荣富强,但每个人心中都有一个中国梦,那就是实现中华民族的伟大复兴。

师:请大家围绕关键词,写一写自己读书的志向和理由。

学生写好后组织交流。引导学生互评,看是否把志向写清楚了。

师:不同的生活经历,会有不同的读书志向。当然,如果我们能以少年周恩来为榜样,胸怀天下,立下高远的志向,你的亲人,也许会更为欣慰,你的人生,也许会更有意义。

师:天下兴亡,匹夫有责。周恩来用自己的一生践行“为中华之崛起而读书”的志向,成为“人民的好总理”。对周恩来的生平事迹感兴趣的同学,还可以在课后读读《周恩来传》。同学们,今天,你们也立下自己的读书志向,希望你们为志向而努力行动、早日实现自己的抱负!

[设计意图:任何教学都具有教育性。结合时代特点,让学生谈一谈自己读书的志向,是本课重要的教学目标。本环节,意在引导学生从积极向上的角度畅谈志向,并通过周恩来的榜样力量,引导学生树立远大的志向。学生写完后,组织交流,以写清楚为评价标准,落实课后“小练笔”的要求。]

(夏眉宇,江苏省泰州市姜堰区东桥小学教育集团,邮编:225500)