20世纪三四十年代中国“进步电影”阶级话语生产体系建构

摘 要|在中国电影历史的正统表述中,20世纪三四十年代左翼“进步电影”一直作为显性的历史表述。作为一种政治话语表述方式,“进步电影”不可避免地与意识形态、都市流行文化、电影工业等联系起来。通过三四十年代中国“进步电影”文本阶级话语生产体系的考察,足以管窥三四十年代进步电影话语“现代性”向“左翼电影”演进的隐含文化表征。

关键词|进步电影;文化表征;阶级话语

Copyright?2022byauthor(s)andSciScanPublishingLimited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

“进步电影”[1]的历史命名,在《中国电影发展史》[2]中得以正式确立。“进步”之说,始自20 世纪二十年代中华民族影业兴盛之际,受民族主义、科学主义、各种文化思潮影响,主要集中在对电影技术、人才、设备和工业完备的讨论上。早期知识分子及影人普遍认为外国电影具有“经济侵略”和“文化侵略”的双重特质,将“进步电影”与“反帝、反封建”的时代命运联系起来,反映出早期知识分子及影人对“国族”“现代性”的追求,由此构成“进步”之说的初期文化表征。20世纪三四十年代,民族战争爆发,无产阶级意识形态传入中国,战争使得“进步电影”在空间和文化上分割为大后方电影、沦陷区电影与根据地人民电影,意识形态的复杂气候促使“进步电影”向更多元的形态演化。在政治博弈、商业竞争和艺术追求的多重力量作用下,最终确立“民族革命”和“政治本位”的左翼叙事传统。

一、文化表征:“进步电影”银幕阶级形象

“进步电影”的文化表征通过“进步”的视觉银幕形象得以确立,在金焰[3]主演的诸多“进步电影”中,他扮演了众多银幕形象,热情的学生,具有改良主义的富家少爷,革命逃亡者,底层工人,新闻记者,罪犯等多种银幕阶级形象。“他扮着各样不同身份的人,但是你在这许多不同身份的剧中人中间,你可以综合的铸成一个共同的性格,虽则各个局中人都保留着各个不同的细微的差异”[1],给金焰做一个自画像,“假使你不妨给金焰画一个轮廓,那么:高大的身材,相当强壮的体格,善良的心地,率直的脾气,相当机警的智慧,不十分敏捷的动作,滞钝的颜面,爆发不快的情感,在愤怒中能够镇静,在情感中能够理智……这一切构成中华民族典型的代表,同时再加上浑厚,质朴,滞重,忧愁,刚毅,诚恳等朝鲜民族的特性,混合的组合成金焰所表现的Type”[2]。报刊媒介对金焰英俊的外表的轮廓描述,使金焰成为联华青春爱情电影银幕形象的文化符号,也成为了解“进步电影”文化表征的初步线索。

(一)银幕内外:青春电影中的爱情偶像

“联华电影得以立名的十五部影片都是描写世情或爱情的感伤主义剧情片”[3]。联华的观众群体主要以学生群体和知识阶层为主,“上流社会青年”的爱情偶像剧中,金焰分别扮演了《恋爱与义务》(1931)中的大学生李祖义、《银汉双星》(1931)中的明星杨倚云、《一剪梅》(1931)中的军官胡伦廷、《桃花泣血记》(1931)中的富家公子金德恩、《野玫瑰》(1932)中的资本家儿子江波。通过上层阶级银幕形象的刻画,金焰积累起大量观众,从报刊媒介的评价来看,金焰首先被关注的是他的外表和气质,关于明星的研究表明“脸可能是最先被关注到的地方”[4]。

金焰的银幕形象有其共性,他最开始被人熟知是“小生”形象,其走红正值小生角色在电影工业系统中功能性断层。“当时红极一时的中国电影小生朱飞,现在是再也不会有人想起他了!接着在中国银坛上占有小生的位置的,天一有孙敏;当声片产生的时候,孙敏是难能可贵的一位中国仅有的小生;而明星公司的郑小秋,因为《火烧红莲寺》的卖座,也就霸住了小生的位置,在座不久,《火烧红莲寺》中止摄制,郑小秋就被掀下了小生的位置,而龚稼农多皱纹的脸上,自然不能久居小生的卖座;一时小生人才大缺,观众急切需要,制片商奋力设法”[5],由此观之,彼时的电影工业已经有意识培养好莱坞式的类型电影明星,从金焰的个人气质、脸型来看,“金焰不像弗莱立克马区,不像克拉克盖勃儿,不像伊密儿·詹宁斯,也不像保罗·茂尼,比较相像的是加莱·古柏,古柏有他特殊的风度,那便是滞重,忧愁,诚恳,还带着伤感,而这些便是金焰所具备的”[6]。

“明星形象是由电影文本、关于明星私生活的各种花边消息(包括明星自传)等形成的互文本生产构成的”[5],《恋爱与义务》中,金焰饰演的青年大学生阅读《情海英雄》一书,“那女郎正在危急的时候,这英雄飞也似的赶了来;拔出剑来便和那恶汉决斗”,他开始像西部英雄片一样幻想,幻想一个女郎在海边被强盗强暴,小屋内的金焰听到女郎的叫声,转头看到这一幕,他进屋拿起武器,同恶汉决斗,“英雄把恶汉一剑刺死,这女郎就归他所有,他到底得了情场最后的胜利”(字幕)。

同媒体报道的金焰形象一致,金焰是“一个热情的男人,他有壮健,他有青春;一个银坛的健将,他有艺术,他有光荣;一个时代的先觉,他有认识,他有牺牲”[7],金焰得天独厚的外形气质条件使其成为“健美”小生的代表,也成为联华青春电影的爱情偶像。从《野草闲花》中的黄云开始,金焰反抗封建思想,追求现代意识“白马王子”形象被确立下来。在金焰主演的其他几部爱情电影《恋爱与义务》《银汉双星》《一剪梅》《桃花泣血记》中,金焰的角色形象始终是统一的。

30 年代的报刊已较为发达,对明星的日常生活较为关注,明星形象通过银幕生产、明星日常生活和报刊媒介的公开报道,共同完成大众对明星欲望客体的投射。《野玫瑰》后,金焰同王人美在孙瑜导演的见证下结婚,媒体报道的明星生活方式体现出上海都市生活方式的“现代性”,“金焰一向是比较守规矩的一个,他不跳舞,当然更没有这份儿同流合污,至多,在十分兴奋的时候,坐下来碰几圈麻雀。另外,他所感兴趣的,只有打猎,这一套玩儿”[1]。除了打猎,他还热爱篮球运动,并作为联华未名队队长出场。金焰购买代步汽车也被媒体争相报道,“金焰以九百元购一黄色跑车,外间乃有非议,设金焰将该购汽车之款花费于跳舞场或其他不当的场所,也许就没有闲话了”[2]。媒体报道和电影文本塑造有关金焰帅气多金,富有魅力的人格形象,构成金焰演艺生涯初期报刊媒介上的“进步”话语表述。

(二)阶级形象:左翼电影中的底层抗战英雄

金焰所饰演的富家公子形象满足了青年男女对美好爱情的想象,而“王子与灰姑娘”式的童话爱情故事,则是鸳鸯蝴蝶派言情故事的翻版,金焰所建构的男性普遍标准的审美,植根于角色或明星之间的共振。换言之,作为演员他本身的形象就是“富家公子”,银幕内外形象的统一,是金焰成功塑造“上流社会富家公子”的关键。另一方面,1932年左翼电影运动爆发后,金焰即投身左翼电影的拍摄,此时他的银幕形象受到极大转变,主要以农民、修路工人等无产阶级形象为主,青春电影中的银幕爱情偶像和左翼电影中的底层抗战英雄形成巨大的形象差异和角色张力。

《三个摩登女性》中,金焰扮演从东北逃难到上海后成为电影明星的张榆,这一传奇经历竟有金焰自传意味。《三个摩登女性》面面观一文写到“张榆,是连系三个女性之间唯一的电影男明星,他随着时代转变了,他觉悟了他做麻醉大众的工具和沉沦于安乐的可耻,转变了他决定做个时代的展示!他认清了他的出路是什么!”媒体评价金焰“三个摩登女性的开映,你很可能看到他的态度。”[3]同时,他也受抗战将士和左翼人士鼓舞,投身前线救治伤员。一九三二年一月二十八日,日本侵略军进犯上海,十九路军奋起抵抗。这件事震动了全上海,“聂耳、金焰也约我到闸北前线去观战,我们亲眼看到日军的炮击,看到百姓的家室财产被毁,也看到英姿勃勃的十九路军官兵。记得从闸北回来的途中,聂耳慷慨激昂地说,我们应该有抗战的音乐、革命的音乐;抗战的舞蹈、革命的舞蹈”[4]。“一二八事变”带来的连锁反应逐渐凸显,“民族革命”意识觉醒,电影公司转变经营策略,积极向左翼影人靠拢。“一二八”周年后,左翼电影群体贡献出三部“进步电影”,《三个摩登女性》《狂流》《城市之夜》仍是革命加爱情的故事。从演员到场景设置,无不透露着奢华的上海都市景观、豪华的上流住宅、时尚的服饰和暧昧的交际场所,也少不了女性的妩媚和男性的肌肉,他们建构起关于上海都市的“现代性”想象。另一方面,上海都市的破败的农村、逼仄的亭子间、走投无路的无产者和团结的工人群体,上海都市的“摩登”想象背后,是众多底层人民的失语。此时代表“进步话语”的左翼电影变革并不彻底,左翼电影人意识到社会大变革之际,电影业啻需一场浩荡的文艺革命。

金焰在《大路》中从“贵族英雄”到“平民英雄”角色形象的转变,同时也是身份意识的转变。影片开场是一群工人裸露上体工作的场景,结实的肌肉和臂膀展示了强健国民的身体,与祖国大好山河空镜头交相辉映。这群劳工阶层中有东北大学流落至此的大学生,有逃难来的金哥,也有小偷六子等社会边缘人群。在表现底层人物时,揭露了深层次的社会问题,比如普遍的失业问题、饥饿问题、阶级压迫等等。叙事方面,大路一共有三条叙事线,一条是写敌国的军事侵略。一条是写奸人的被利用,同时奸人又利用工人。一条是工人的赶筑军用公路,使军队能顺利迎敌抗战。孙瑜曾做《[大路]导演者言》一文,“[大路]是叙写在弱小民族普遍的反帝运动里”。孙瑜导演比较之前所做作品,“在[大路]片里,和我的旧作[野玫瑰],[小玩意]一样,我认为当飞机大炮还没有消灭他对于我们大家的危险性之前,我们的起来自救”同时,孙瑜在此文中展露担心,其一是“也许有很多观众说:[这一类的打仗片子真讨厌无趣极了]”其二是担心“也许里面有许多的描写和许多字幕是晦暗而费解的。”[1]在联华公映后,《联华画报》摘录了各报刊评论:“申报:因为剧情的伟大和悲壮,以及[大路歌]的雄体,警惕,启发了观众们一种民族意识的认识”“新闻报:这确是民国二十四年国片运动第一个示威炮!”“晨报:从导演,演员以及其他各方面来说,《大路》在二十四年新春的中国影坛上是使我们值得注目的一种作品”[2]。同时,也有媒体对本片不切实际的革命斗争展开批评,认为本片导演却太偏于幻想而忽视了现实,“导演孙瑜,是位热情奔放的诗人,他虽嫉忌丑恶,却也如诗人般耽于空想而不切实际”[3]。

金焰在20世纪三四十年代主演《野玫瑰》《大路》等影片中塑造的电影角色,在当时都可被看作是“进步的”“前沿的”。受好莱坞情节剧电影影响,孙瑜导演创作的这几部影片在“反帝反封建”的内核下包裹着“浪漫蒂克”爱情剧的外衣。

金焰银幕形象的阶级形象角色张力,分别代表中国近现代“摩登都市”和“民族革命”两种现实需求。半殖民地半封建社会历史背景下,金焰的形象转变,反映出创作者们在两种或更加多元的意识形态之间摇摆。政治方面,《野玫瑰》《体育皇后》中的“体育救国”思想与南京国民政府存在某种意识形态上的联系,其中的“革命”思想则受到左翼电影的影响。商业经营上,联华公司竖起“国片复兴”的大旗,导演的个人艺术追求等因素共同作用于电影文本,此时尚未形成全面统一的认知共同体。但在“九·一八”“一·二八”战火下,电影不再仅仅是娱乐产品,兼具意识形态国家机器作用,或主动迎合或被迫改变,金焰、孙瑜等影人都在时代夹缝奋力挣扎。

二、话语生产:“进步电影”的体系建构

“进步电影”的话语生产依赖电影文本叙事和左翼电影明星塑造,其“体系建构”则对应一套完整的意义评价标准。左翼电影中人物设置上大多是“一女一男”“一男两女”“一女两男”“两女”的公式化设定,“革命爱情”成为一种类型公式化,初期的叙事模板“英雄救美”“才子佳人”套用好莱坞情节剧模式。好莱坞情节剧模式和本土“影戏观”的结合,成功验证了“革命加爱情”叙事的可能,但是也暗含爱情主题模糊革命的叙事危机。“新闻拼贴”手法是左翼电影创作常用的叙事手法,也作为左翼“进步话语”生产的重要组成,进入三十年代,民族矛盾日益尖锐,民族抗战兴起,在左翼电影人的偏好中,叙事上更加追求真实,通过爱情或政治主体的话语置换,在“反帝反封建”革命时代背景下,最终完成左翼意识形态启蒙。

(一)生产体系:“进步电影”的类型法则

“进步电影”在初期的发展中,仍包含诸多商业电影中的类型原型公式,革命的浪漫蒂克被广泛应用于“进步电影”的生产中,在1932年瞿秋白发表关于“普罗文学”[4]的批判文字后,左翼“进步电影”的文化内涵在反思中得以基本确立。创作上,左翼“进步电影”设置了一套严密的生产体系和意义评价体系,通过对人物不同命运的刻画,以及造成悲剧性命运的“反帝反封建”社会动因的深刻揭示。

英雄救美段落是好莱坞爱情电影中通用的公式,“英雄侠义”和“才子佳人”模式在20世纪二十年代的鸳鸯蝴蝶派电影、神怪武侠电影中,已被证明是一种成功的本土商业电影类型。早期的“进步电影”也延续了此类公式化的结构,《恋爱与义务》中,金焰飞身救下即将被汽车撞到的阮玲玉,并将衣物撕扯下来替阮氏包扎伤口。本片直接改编自波兰女作家华罗琛同名小说,一些桥段直接嫁取自美国西部片中“英雄救美”情节。《恋爱与义务》中,李祖义幻想“英雄救美”,《一剪梅》中,金焰饰演一剪梅救下险被霸占的洛华。服饰和着装模仿西片,金焰拯救林楚楚时身穿黑色斗篷,用箭射中图谋不轨的督办,体现其“骑士”形象,“骑士”形象正是贵族英雄的代表。

《野玫瑰》结尾处,小凤捡到钱包后被冤枉为强盗,金焰替身深陷囹圄。这类情节公式大致可以归类于“个人英雄主义”,这种个人英雄主义又同中国古典武侠小说中的侠义精神相联系。

“英雄侠义”和“才子佳人”的俗套公式极符合小市民口味,这种浪漫的英雄救美也被导演外化在形象塑造上,“英雄救美”段落,大多包裹罗曼蒂克的爱情幻想,即使是左翼电影,也不能完全不照顾市民大众的观影口味。在瞿秋白等人贬斥“革命的浪漫蒂克”之前,这一普罗文学风格形式在1927年、1928年已经形成一股特定潮流。

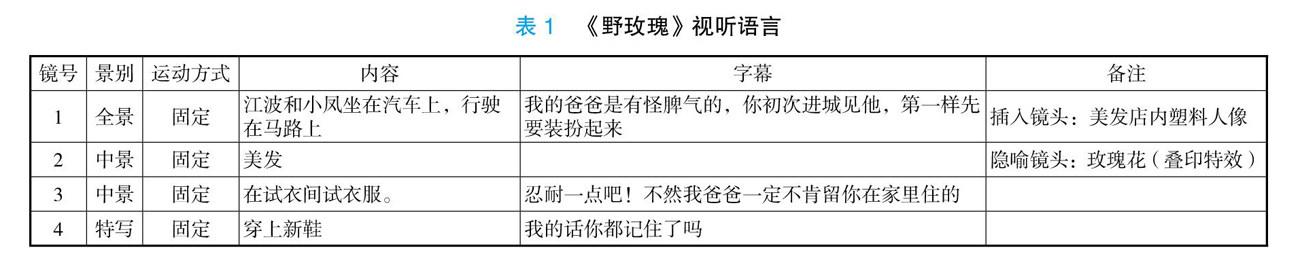

理查德·戴尔《明星》关于明星的建构问题谈到“观众的预先知识、姓名、外表、客体的关联物、人物的话语、他人的话语、手势、动作、结构、场面调度”[1],在《野玫瑰》中,金焰扮演的“富家公子哥”人物形象的江波通过服装完成了对女性身体的规训。金焰扮演的资本家儿子在服饰上以西式为主,影片开头到结尾体现其“富家公子哥”的外表客体物分别有汽车、西式高领毛衣、西装(交际会)、绒帽,同女主人公在服装上形成阶级差异,小凤披头散发、光脚、穿着打补丁的衣物,与江波的名贵西装形成鲜明对比。在小凤与江波父亲见面之际,这种关于服饰的阶级讨论达到戏剧性的高潮。

江波首先对小凤进行一番身体改造,江波对小凤说“我的爸爸是有怪脾气的,你初次进城见他,第一样要先打扮起来”。晚会上,小凤光彩照人,但是令小凤极不习惯。服装差异背后实质上是生活习惯、教育背景、经济实力的象征。“小凤失了家,亡了父亲,江波只得带她到城里去。”在表现江波对小凤身体规训的段落当中,出现了下列几组镜头:

威权“父亲”形象在众多影视作品中是一个经典的影视符号。人物虽然未出场,但是围绕着“父亲——威权”建立的体制对身体的规训却无处不在。这几组镜头分别对小凤从头到脚进行了全方位的改造,把小凤前后的形象稍做对比就可发现:

显然,小凤未能短时间内接受上海都市“现代性”改造,在晚宴上闹出笑话,最终江波随小凤一同出走。这多少体现出一种“反封建”的意蕴,江波和小凤的出走只是基于一种反抗的自觉性本能,并未直接体现左翼“进步话语”的革命意识。但这一行为却为大众提供关于明星表演的思考,作为“都市现代性”的明星是否只是一场大众文化表演?正如影片中所展示的——江波带领小凤在美发店、百货大楼进行的身体改造,目的上是为了讨好父亲和晚宴上的众人,以满足大众对“摩登都市”的想象。

而从更广阔的范围来看,明星的银幕生产、生活方式和媒介报刊等同于一种社会文化表演,以此缝合各阶级、群体之间的“进步话语”共识。

1932年,孙瑜相继拍摄了《体育皇后》《大路》两部电影,以配合南昌的新生活运动促进会。《体育皇后》展现全民体育健身运动,尽可能在镜头的细节上配合新生活运动重要内容,这些细节体现在日常生活当中,例如影片对体育学校军事化的管理做了直接的展示,并用特写镜头展示《世界体育史略》《人体解剖学》,在这三部电影中,孙瑜依然延续了新生活运动思想的意识形态表达。

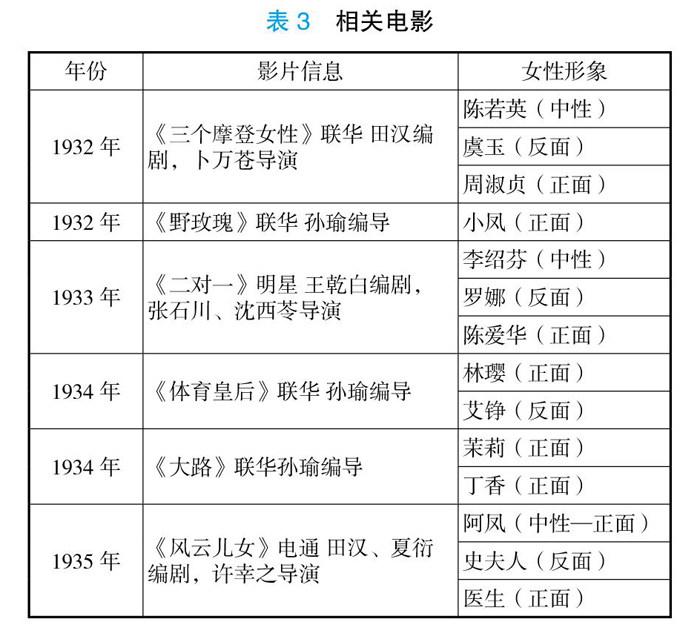

在众多“进步电影”话语体系表述中,左翼“进步电影”通过对比彰显摩登女郎的堕落(反面人物)、小资产阶级的进步性和妥协性(中性人物)、以此歌颂抗战进步人士(正面人物)。对比的方式展开银幕阶级形象的塑造,《三个摩登女性》中“电话局接线生是她的职业,她说世界上最红的是革命战士的血。一个享乐消费的都市女子……她说:世界上最红的是女人的嘴唇!一个是爱的至上主义者,忠于爱,死于爱的姑娘!”[1]由此,左翼电影通过对比找到“进步话语”体系的意义评价标准。

左翼“进步电影”通过“对比”的方式建立起这套意义评价体系,同时注重男性与女性之间存在的“拯救——被拯救者或启蒙——被启蒙者”两种人物关系的转换。1933年左翼电影兴起后,出现一种“反公式化”倾向,体现出一种叙事政治。首先,女性不再是受男性保护的对象,她们不仅有健康的身体还有独立的精神,例如《大路》中的茉莉、丁香的女性形象,她们是受困男性的拯救者,同时具有斗争性和革命觉悟。《风云儿女》中阿凤前期是被拯救的对象,后期诗人辛白华沉沦之际,看了小凤的革命表演后,才从美梦中觉醒过来。可见,“进步话语”启蒙无处不在,意识觉醒在20世纪三四十年代风起云涌的文化思潮下随时进行,“进步话语”和左翼“进步电影”所代表的的意识形态力量则需要通过拯救半殖民地、半封建的中国社会,方能证实左翼“进步话语”的合法性。

(二)话语体系:置换革命和爱情图景

1932年借《地泉》再版之际,五位左翼权威作家将“革命加爱情”的模式加以清算。《地泉》由华汉(阳翰笙)所著,分为《深入》1928《转变》(1929)

《复兴》(1930)三部,这三部左翼小说对应南昌起义、秋收起义、广州起义、“四一二”政变等不同的革命政治气氛。“深入”“转变”“复兴”三个主题正是描写时代的主题,三部作品分别描写了南方农村农民的暴动,知识分子林怀秋的转变,以及城市工人的罢工斗争。第二部的主角林怀秋不但赢得革命胜利,也赢得爱人梦云的钦慕。瞿秋白最早提出清算“革命的浪漫蒂克”,1932年,他在《革命的浪漫蒂克》批判到“《地泉》正是新兴文学所要学习的:不应当这样写的标本”[2]。所谓革命的浪漫蒂克,概括起来就是小资产阶级对革命的一种幻想,他们被鲁迅称为“革命文学家”[3]。

1933年,中国共产党电影小组在上海成立,小组成立的目的是要求电影成为反帝反封建的工具。小组成员有夏衍、田汉、郑伯奇等人,他们从电影剧作、电影批评、电影理论、电影人才培养等几方面入手,迅速改变了上海电影的面貌。在电影观方面,他们注重电影与时代的关系问题,涉及电影真实性、形式和内容等多方面问题,这一时期拍摄的左翼电影作品更加注重现实主义的思想传统。电影理论方面,1928年洪深翻译了苏联电影导演、理论家爱森斯坦《关于有声电影的宣言》,夏衍、郑伯奇、陈鲤庭则翻译出版了普多夫金的《电影脚本论》《电影导演论》《电影表演论》。

此一时期的“进步电影”明显受到前苏联电影创作影像,也更加注重左翼思想和“影像传奇叙事”[4]的结合,这一结合促使20世纪三四十年代中国电影的美学转向,借助现存的“电影文本”“本事”和“字幕本”等材料,足以发现20世纪三四十年代左翼电影创作观念的转变。三四十年代,影片在叙事层面除了继承市民喜闻乐见的叙事法则,在创作中也更注重时代精神表达。左翼电影观念影响下,具体的叙事手法也发生转变,借用“新闻”是电影发展初期的商业法门,左翼“进步电影”在运用新闻拼贴手法时不单是把新闻当作一种“噱头”,而是一种新的创作手法,不但具有反传统的叙事意义,同时也更加注重“反帝反封建”命题的时代表达。

《恋爱与义务》(卜万仓,1931)中“富家妇背夫潜逃,弃其子女另觅自由,李祖义有拐骗嫌疑”的大幅新闻。左翼电影《春蚕》(夏衍编剧,1933)已熟练运用新闻报道叙事,《风云儿女》(许幸之导演,1935)新闻报道一“热血青年炸弹奸商,大学生梁质夫被捕。”直接反映爱国青年革命事迹。新闻报道二“本埠新闻九民众团体保释爱国青年梁质夫,昨已出狱,云将北上抗敌。”反映爱国青年抗日事迹。新闻报道三“热河失守古北口血战连日形势紧张,我军激进攻。”新闻报道四“文艺副刊朔风社欢宴辛白华长城史诗作者,国民诗人辛白华为写作长城诗第三部,偕夫人来平。”新闻报道五演出广告,“上海太阳歌舞团来青岛公演新凤女士主演铁蹄下的歌女青岛大戏院今日”。

“进步电影”的内涵随着电影的进化不断丰富,30年代初期“新闻拼贴”作为“影像传奇叙事”策略,参与浪漫的爱情叙事,以此揭示反封建的时代主题。左翼电影旨在宣扬时代精神,弘扬“反帝”的时代命题。以此观之,在“现代性”的电影文化表征下,“反帝反封建”的文化内涵呼之欲出。而在以瞿秋白为首的左翼人士展开“普罗文学”批判后,左翼电影人对苏联电影创作的不断学习,后期的左翼“进步电影”逐渐摆脱爱情窠臼,革命叙事图景凸显。

影片《大路》开片以1930年以来国民政府“新生活运动”为背景新闻,“修筑公路”只是“新生活运动”的规定任务之一,除修筑公路外,修治城市、造林、兴修水利、架设长途电话等。不仅如此,1935年,蒋介石还做了指示“国民经济建设运动一定要与新生活运动同时并进”。1935年秋天,完成了1370 余里的巨大工程。《大路》所展现的内容将新生活运动的道德精神同国民公共基础建设结合在一起。影片通过地图特写的方式,公路随绥远虚线延展到全国,标识着国民建设的成果。

《大路》将建设公路的民工同“反帝反封建”阶级斗争联系在一起,同时表现工人阶级的伟大斗争。《大路》影片所具有的“主旋律”电影政治,投射在女性形象的塑造上,这种政治意味体现在女性巾帼英雄形象的塑造,以及男性主义中心的女性形象塑造。黎莉莉和陈燕燕扮演的两位女性角色最突出的特征是反对侵略、反对压迫的巾帼英雄。影片结尾通过女性的牺牲使其上升到民族英雄形象。左翼“进步电影”中“反帝、反封建”文化内涵进一步延伸,对内反抗压迫进行阶级革命,对外进行反抗殖民侵略的民族革命。在电影中具象为以“金哥”为代表的进步者形象,反抗“胡帮办”等反革命汉奸,“金哥”们的胜利是进步群众的胜利,也是被剥削阶级反抗剥削者的胜利。

电影明星的形象塑造,电影文本体现的文化表征,乃至瞿秋白的批判,无一不暗含“爱情加政治”这一话语体系的没落。20世纪三十年代以前,“进步电影”通过追寻爱情自由、反对包办婚姻,以此展现“进步电影”现代性的内涵。以摩登都市为追求的“进步电影”,在20 世纪三四十年代展现出一种无能为力的叙述危机。民族矛盾日益尖锐背景下,人的“现代性”启蒙退居其次,左翼电影的阶级斗争、民族革命成为新的“进步电影”启蒙思想,“爱情图景”置换为革命话语。

综上所述,“进步电影”的文化内涵在20世纪三四十年代以前大致包含两个方面的内容,影像传奇叙事中人本位的“现代性”思想和左翼“进步电影”中政治本位的美学源头,二者文化表征植根于左翼“进步电影”文本和左翼明星角色形象塑造。金焰所塑造的爱情偶像和底层抗战人物形象,分别反映了20世纪三四十年代“进步电影”话语生产体系的演进过程,左翼“进步电影”话语生产通过意义评价体系确立其美学追求。在最初的公式化通俗情节剧的类型原则遭遇叙事危机后,后期的左翼“进步电影”美学实际上反映了“人本位”到“政治本位”的美学转型时刻,左翼进步电影的“革命”传统也成为后继政治本位电影文本创作的美学源头。

[鄢佩重庆大学电影学院赣州文清外国语学校]