主观社会阶层对幸福感的影响: 阶层流动知觉的中介作用

孙家晴 杨晓峰

摘 要|目的:探讨大学生主观社会阶层、阶层流动知觉和幸福感之间的关系。方法:采用主观社会阶层操纵范式,通过阶层流动知觉量表及生活满意度量表对被操纵后的 151 名大学生进行调查,采用 SPSS 25.0 和Amos 21.0 对数据进行分析。结果:相关分析表明,主观社会阶层与阶层流动知觉显著正相关(r=0.296, p<0.01),与幸福感显著正相关(r=0.454,p<0.01);阶层流动知觉与幸福感显著正相关(r=0.366, p<0.01)。t 检验结果显示,高阶层启动组和低阶层启动组差异有统计学意义(t=-4.282,-3.414,-3.697, p<0.01),本研究对于主观社会阶层这一变量操纵成立。中介效应分析结果表明,阶层流动知觉在主观社会阶层和幸福感之间起中介作用,其 95% 的置信区间是[0.219,0.520]。结论:大学生主观社会阶层可以正向预测幸福感,也可以通过阶层流动知觉的中介作用来影响幸福感。

关键词|幸福感;主观社会阶层;阶层流动知觉;中介作用

1 引言

党的十九大报告明确将“加强社会心理服务体系建设,培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态” 作为新时代打造共建共治共享社会治理格局的重要内容。向好向上的社会心态是经济社会高质量发展的基石, 可以抵御各种不利因素的干扰且保证经济社会稳定健康发展。那么在贫困和不平等加剧的世界宏观环境下,怎样培育我国人民健康的社会心态以及让处于不同经济条件下的个人感到幸福成为心理学研究需要解决的问题。主观社会阶层是指个人主观感知的社会经济地位[1]。二十世纪八十年代,研究者否认社会阶层可

以影响人们的生活[2],多数人也曾认为讨论社会阶层,包括收入、受教育程度、职业是一种不礼貌的行为。但随着我国社会转为阶层化,社会阶层进入了学者的视线。人们通常视社会阶层为社会学研究范畴,在心理学研究中往往被作为人口学变量来进行研究。如今随着研究的深入,种种研究表明社会阶层在心理学领域中的价值。社会阶层结构塑造个人在社会情境中的思维和感觉[3]。研究者认为社会阶层具有独特内涵、广泛功能、深刻影响以及系统结论,已经从一个变量发展成社会阶层心理学领域[4]。客观社 会阶层和主观社会阶层二者共同构成了实证研究中对社会阶层进行操作化界定的基础[5],研究者通常 综合考察主客观阶层,把两者各维度综合成一个标准化的数值进行后续研究。心理学领域更为关注主观社会阶层,关注个体的感知。因为与客观社会阶层相比,主观社会阶层对相关的心理变量的解释力更强[6]。

一段时期内学术界聚焦于经济不平等与幸福感之间的关系问题[7]。经济不平等的状况加剧,民众 心态也在一定程度上发生了改变,出现了群际偏见和歧视[8]、对未来生活没有期待[9]、消极情绪增加[10], 从而导致幸福感降低等一系列问题。多位学者研究表明,居民幸福感和社会经济地位相关,并且主观社会阶层比客观社会阶层能够更好预测主观幸福感。个人通过比较形成主观社会阶层,主观社会阶层越高, 生活满意度和积极情感增多,生存焦虑降低,幸福感提高[11]。客观社会经济指标存在的前提下,个人 阶层认知越高,幸福感越高[12]。在这里提出研究假设 1:主观社会阶层能够正向预测幸福感。

阶层流动知觉的含义是个人对于自身或者社会整体流动的主观估计及预期[13]。也就是说,该变 量代表着对过去,现在,未来阶层的动态性的主观判断。阶层流动可以维持社会公平与和谐[14],如 果每个个体对自身阶层的感知能够上移,这就能为社会带来正面意义[15]。目前,已有研究关于主观 社会阶层和阶层流动知觉的关系仍存在分歧。大多数研究结果表明主观社会阶层正向预测阶层流动知 觉[4,13,16,17],但其他研究也存在着不同的结果[18,19]。根据戴维斯(Davis)的认知行为模型,不同的社会认知倾向,可以通过对个体提供不同的思维方式,激发相应的动机,从而调控行为[20]。社会认知视角下的阶层心理学也认为,不同位置的阶层因为享受的社会资源不同,形成不同的认知倾向(情境主义或自我主义),在自我、人际关系、社会知觉上产生差异[21]。低阶层群体由于占有的社会资源较少, 控制感低,感知到更多社会不公平,因此其提高社会经济地位机会的信念被削弱,从事改变经济地位行为的可能性降低[22]。本研究提出假设 2:主观社会阶层正向预测阶层流动知觉。

个人满意度不仅取决于他现在的收入水平,还取决于他对未来收入的预期[23]。也就是说,个人的幸福感在一定程度上取决于自己对未来前景的信念,显然阶层流动知觉对幸福感是有影响的。国内学者在研究阶层流动知觉与幸福感关系时,大多利用中国综合社会调查数据(CGSS)为研究基础。卢燕平根据 CGSS2010–2013 数据说明社会地位流动性预期对居民幸福感有正向显著影响[24]。刘晓柳和王俊秀基于 CGSS2010–2015 数据实证分析得出结论,社会阶层改变预期对幸福感的影响整体来看先增加后减少,虽然趋势减少,但预期阶层对幸福感的影响依旧显著,减少的结果可以用阶层固化来解释,说明阶层固化减少了个体的积极性[12]。于是,本研究提出研究假设 3:阶层流动知觉正向预测幸福感。

通过梳理文献可知,主观社会阶层、阶层流动知觉和幸福感两两之间的关系研究很多,但是对其三者之间的影响机制的研究甚少,故本研究提出假设 4:阶层流动知觉在主观社会阶层和幸福感间起中介作用。研究以考察主观社会阶层如何影响幸福感,以丰富阶层心理学与幸福感的研究内容,以帮助理解当今社会现状下一些不对称的认知,进而打破错误的社会心态,提高人们幸福感,推进社会和谐发展。

2 对象和方法

2.1 对象

在正式施测之前,通过 G*power 软件计算所需的样本量大小,结果显示在独立样本 t 检验中,当效应量(d)为 0.5 时,需要约 102 名参与者的样本总量才能获得 80% 效果检验力。在网络平台发放问卷165 份,被试主要为大学生群体。研究表明,大学生家庭阶层也能很大程度上反映出社会阶层效应[3], 被试选取与本研究相符。剔除作答不完整和无效问卷后,剩余 151 份问卷(有效回收率 91.52%)。其中男性 58 人,女性 93 人;大一 11 人,大二 33 人,大三 36 人,大四 57 人,研究生 14 人。

2.2 方法

2.2.1 主观社会阶层操纵范式

参照同类操作范式,本研究通过语言文字材料让被试暂时体验一种处于更高或更低阶层的感觉[25,26]。多项研究证明,这个暂时的阶层启动效应可以使被试表现出相应阶层个体所表现出的心理模式和行为模式[27]。具体流程如下:

首先根据被试手机尾号分组,手机尾号是奇数的被试分配到低主观社会阶层启动组,手机尾号是偶数的被试分到高主观社会阶层启动组[28,29]。接着向被试展示主观社会经济地位量表[30],十个阶梯意 指十个阶层,代表阶层分布情况。再向不同组呈现不同的文字材料,材料中的李明阶层不同,让被试想象与其见面谈话并且写下谈话内容。随后,让被试与李明进行对比,选出自己位于梯子的哪一层。目的为通过对比,启动被试对于自身所处阶层的主观判断及体验。

2.2.2 阶层流动知觉量表

阶层流动知觉,采用国外学者的范式,假设社会中有五个贫富等级:最富足水平、比较富足水平、中等水平,比较贫困水平,最贫困水平,各占五分之一。被试分别估计一位处于最贫困水平家庭的人和一位最富足水平家庭的人长大后位于这五个水平的概率,要求和为 100%[19]。最后计算最富足水平的人流动到中等、比较贫困、最贫困三个水平概率和最贫困水平的人流动到中等、比较富足、最富足三个阶层的概率的平均数。

2.2.3 生活满意度量表

此量表由迪纳(Diener)等研究者编制,五道题目,七点计分,得分含七个等级,分数越高,生活满意度越高[31]。SWLS 中文版于 2002 年被香港大学教育系曼塔克(Mantak Yuen)博士翻译。此量表在中国民众中使用的α 系数为 0.78,分半信度为 0.7,结构效度和效标效度都极高[32]。

2.3 实验设计与程序

本研究采用单因素组间设计(社会阶层:高,低),以被试的主观社会阶层为自变量,以阶层流动知觉为中介变量,以幸福感为因变量。首先让被试填写基本人口学变量,但本研究人口学变量不参与讨论, 接着根据被试手机尾号的单双数分配到启动高主观社会阶层组和启动低主观社会阶层组,继而让被试填写阶层流动知觉量表和生活满意度量表(SWLS)。

2.4 数据处理

采用 SPSS 25.0、Amos 21.0 对数据进行统计。采用 Harman 单因素法检验共同方法偏差;采用独立样本 t 检验检验实验操纵的有效性;采用积差相关探讨各变量之间的关系;采用偏差校正的非参数百分位 Bootstrap 法检验中介效应。

3 结果

3.1 共同方法偏差檢验

本研究全部采用一次性问卷编制,为了排除共同方法偏差带来的影响,首先使用 Harman 单因子检验法对数据进行分析。结果发现,特征根大于 1 的因子共有 7 个,第一个因子结释率为 22.488%,小于40% 的临界值,说明本研究数据结果可排除共同方法偏差的影响[33]。

3.2 描述性与相关分析结果

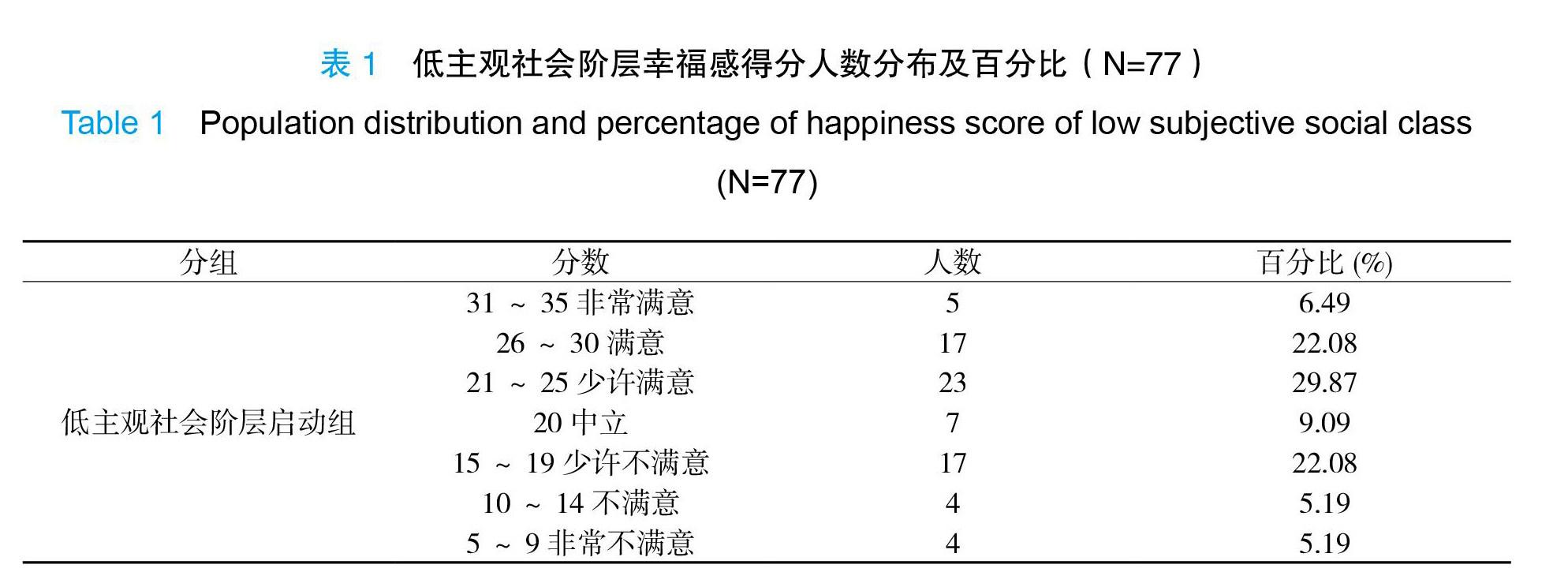

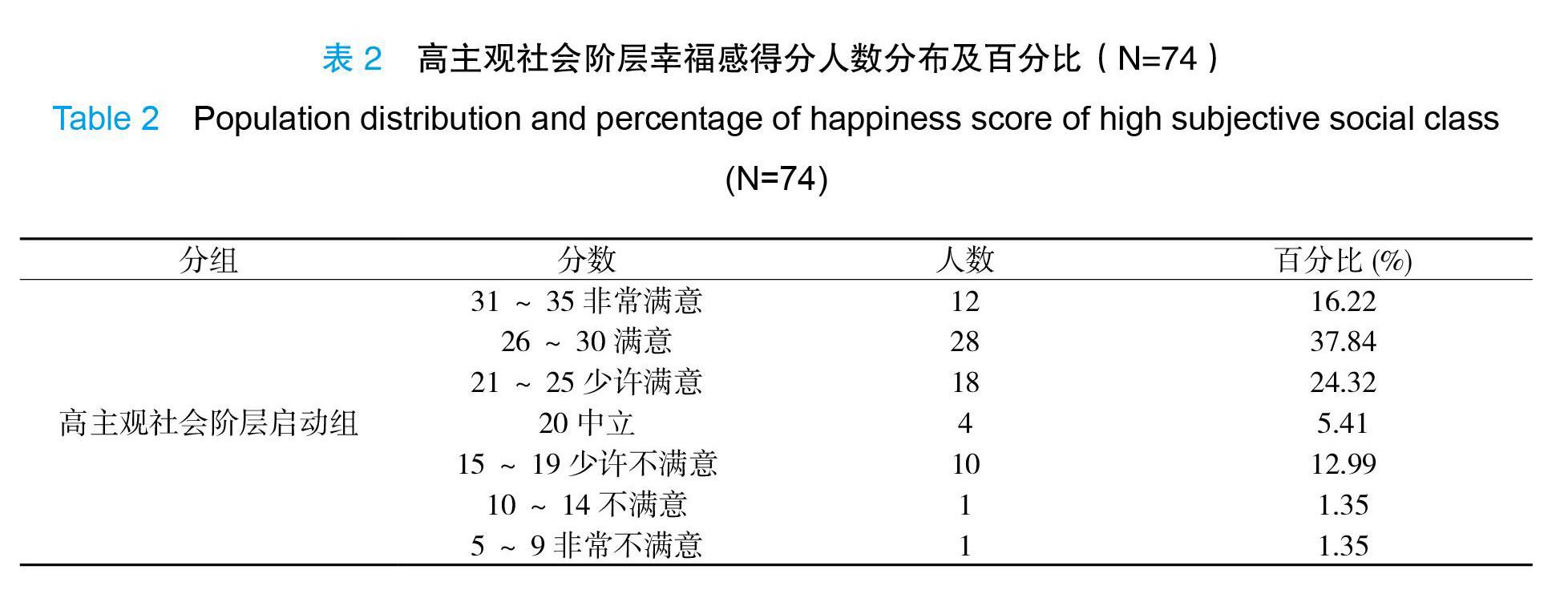

对各变量进行描述性统计和相关分析。本研究有三个核心变量:主观社会阶层,阶层流动知觉,幸福感。人口学变量不在本次研究范畴内,所以不加以处理。如表 1、2 所示,低主观社会阶层启动组中幸福感处于中立水平以上人数明显低于高主观社会阶层启动组,而幸福感处于中立水平以下等级的人数明显高于高主观社会阶层启动组。据此,假设 1 得到验证。

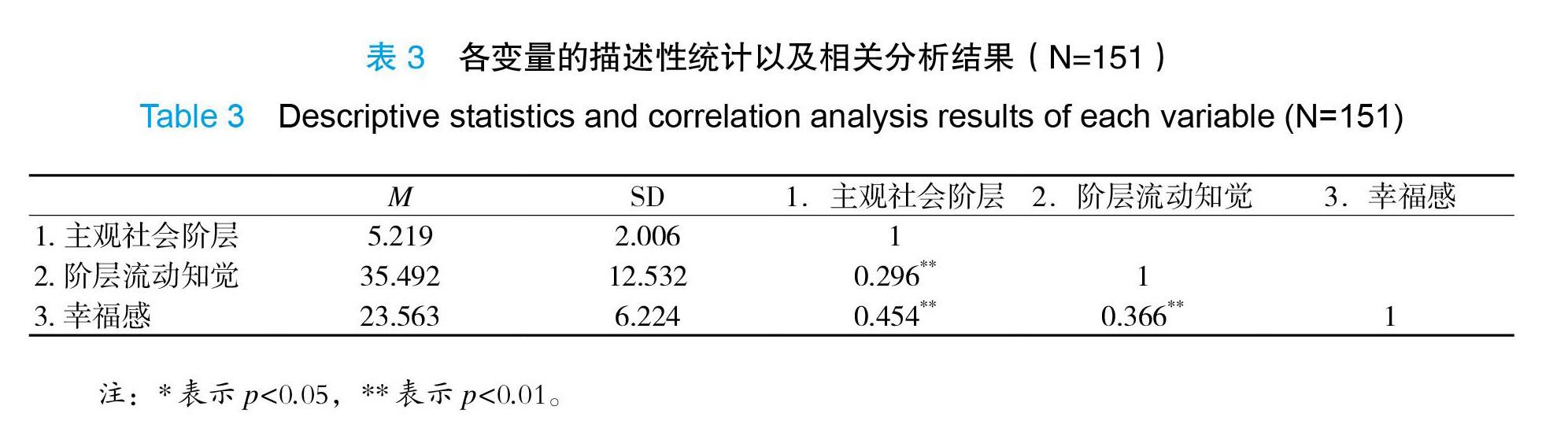

对主观社会阶层、阶层流动知觉以及幸福感建立相关分析如表3 所示,各变量两两之间均存在显著正相关。基于此,假设 2 及假设 3 得到验证。

3.3 对主观阶层操纵有效性的检验

本研究暂时操纵了被试的主观社会阶层,通过与材料中的李明自行比较使被试感知到不同的高低阶层。以组别为自变量,以主观社会阶层,阶层流动知觉,幸福感为因变量,分别进行独立样本 t 检验, 结果如表4 所示,p<0.01,这表明高阶层启动组和低阶层启动组差异是层著的,所以此次对于主观社会阶层的操纵是成功的。

3.4 中介效应检验

第一步,检验总效应 c 的显著性,c 显著则以中介效应立论,不显著则以遮掩效应理论。在本研究中, 主观社会阶层对幸福感的总效应为 0.46,总效应系数显著(t=6.241,p<0.001)。由于该模型属于饱和模型,即所有变量两两相关关系的模型,自由度为 0,因此不再估计其拟合指数,仅关注其路径系数[34]。

第二步,依次检验系数 a 和系数 b 的显著性及其置信区间。本研究中以幸福感为因变量,主观社会阶层为自变量,阶层流动知觉为中介变量,使用 Amos22.0 建立研究模型,如图1 所示。该模型与上一步相同都是饱和模型,故不考虑拟合指数。估计系数 a 与系数 b 的显著性及置信区间,采用温忠麟、叶宝娟提出的偏差校正的非参数百分位 Bootstrap 估计法检验中介效应[35],研究共重复抽样 2000 次,置信区间为 95%。结果表明,主观社会阶层对阶层流动知觉效应为 0.30(a),系数 a 显著(t=3.794, P<0.001),其 95% 的置信区间为[0.146,0.445];阶层流动知觉对幸福感的效应为 0.25(b),系数b 显著(t=3.466,p<0.001),其 95% 的置信区间为[0.079,0.394]。

第三步,检验直接效应 c 的显著性及置信区间,主观社会阶层对幸福感的直接效应为 0.38(c ),直接效应值 c 显著(t=5.170,p<0.001),其 95% 的置信区间为[0.219,0.520],置信区间不包含 0, 说明阶层流动知觉在主观社会阶层和幸福感之间起着部分中介作用。综上,假设 4 得到验证。

4 讨论

本研究探索主观社会阶层和幸福感的关系以及阶层流动知觉的中介作用。具体而言,个体主观社会阶层可以通过阶层流动知觉来影响幸福感,阶层流动知觉起部分中介作用。虽然这说明幸福感并不全由主观社会阶层决定,仍受其他心理变量影响,但这无疑提供了一个新的契机来提升居民的幸福感。

4.1 主观社会阶层对幸福感的影响

通过描述性统计结果和独立样本 t 检验结果可得,高主观社会阶层组的幸福感明显高于低主观社会阶层组。本研究结果表明主观社会阶层对幸福感有正向预测作用,这与前人的研究结果基本一致。日常生活中,每个人都会进行社会比较,通过与他人的比较来形成对自己所处阶层的认知。一方面,个人主观社会阶层越高代表此人在与周围人的比较中有着极高的优越感和满足感。另一方面,主观社会阶层越高,拥有的社会资源也就越多,受外界限制少,控制感越高,幸福感越高。稀缺理论表明,任何形式上的资源稀缺都会引导注意力集中于稀缺的资源上。个体对自己的社会阶层认知较低,就会集中于这个问题产生相应的认知机制,降低执行能力和认知能力,做出许多不理性行为,导致恶性循环,产生抑郁忙碌等问题,从而幸福感降低[36,37]。

4.2 阶层流动知觉的中介作用

根据生物生态学理论,个体的心理发展受环境和个体因素共同作用。个体幸福感不仅受主观社会阶层影响,同时也被阶层流动知觉影响。研究结果表明,阶层流动知觉在主观社会阶层和幸福感之间起到部分中介作用。

本文研究结果与以往研究结果存在差别。一方面,研究系统辩护理论(System Justification Theory) 的学者认为,低阶层群体的社会成员有高的系统辩护需求,视现状为合法合理,所以比高阶层更加高估阶层流动[18]。其他研究结果也显示相对贫穷的人群认为社会流动性更高,原因是最依赖金融系统的人 即最缺乏能力的人,更迫切需要证明金融系统的合理性[19]。另一方面,颜其松认为主观社会阶层和阶 层流动知觉是影响青年人群幸福感的内在因素,主观社会阶层越高,阶层流动知觉高的青年人群幸福感较高[38]。社会学已有研究也证明,在经济社会地位获取的过程中,业绩、努力程度、教育,对机会的 把握等自致因素重要性已经超过先赋因素[39]。高阶层人群占据更多客观社会资源,所以对未来较有信心, 个体社会流动信念高,即相信社会经济地位可以提高,从而有一个积极的心态,因此幸福感较高。而低阶层群体在校园里已经认识到他人和自己的差距和不同,受到挫败,对因此未来阶层持消极态度。但是, 该研究结果表明阶层流动知觉只起到部分中介作用,且回归方程能够解释的方差占因变量方差的百分比很小,说明还有其他影响因素亟待发现和研究。

4.3 阶层流动知觉的现实意义

不同地位群体间的差异确实存在。个人社会阶层的主观认知会影响其他的心理变量,许多潜在的心理问题及行为由此而生。客观现象存在且个体无法改变,需要警惕的是无意中的自我固化,固步自封。如今,物质贫困已经转化成了一种心理贫困,形成了特定的心理与行为模式,转换成行为失灵和抱负失灵[13]。通过大量实验室研究和现实调查,贫穷并不仅是缺少金钱和时间等外部因素,在一些内部因素上同样匮乏[40]。

既然找到了主观社会阶层与幸福感之间的中介因素,那么相关人员就可以利用这一因素去改变社会心态。“扶贫先扶志,治贫先治愚”,提高低阶层人群的阶层流动知觉,加大扶贫宣传和解放思想,激发困难居民的内生动力,树立自主脱贫意志。媒体在关注一些社会流动性固化说法的同时,也应该关注脱贫,创业等积极方面,要通过社交媒体这一渠道为人们树立积极的阶层流动知觉,让他们从稀缺心态中摆脱出来,树立长远目标,努力奋斗,提升社会环境满意度。

4.4 中国文化背景下此研究的意义

当今社会,有一种说法是低阶层者人生的终点可能还不及高阶层者人生的起点。有一部名为《出路》的纪录片,导演对三个研究对象进行了六年的纵向研究。“寒门再难出贵子”,该记录片用真实的故 事揭示了社会阶层板结的现象。虽然这部纪录片中只选取了三个阶层,样本较少,但确实体现了当今 社会“出身”的力量。与此同时,阶层上的差异不仅体现在客观经济条件,更体现在思想,文化层面。贫困以及导致贫困的相关条件会在家庭内部由父母传给子代[13]。以纪录片中的低阶层者马百娟为例, 她的悲剧并不完全因为出生在一个贫困家庭,更多的是出生在不思进取思想老旧的家庭。中阶层的徐 佳虽然经历了痛苦的过程,但是他的阶层流动知觉支持他走出山村,同时有着母亲的社会支持,最终 实现了阶层跃迁,这让我们看到了阶层流动的可能性。徐佳和马百娟固然有物质上的差距,但同时意识层面也有着巨大的差距。

一个制度完善并稳定的社会,是能够抵御风险挑战的,所以社会结构并不会发生过于剧烈的变化。时代造英雄,我们的父辈和祖辈出生在数百年中变动最剧烈的几十年,他们把握机遇,依靠早期的政策倾斜,改革开放,房市起飞,实体经济崛起等因素实现了阶层跃迁。正是这几十年给我们造成了错误的认知,所以当出现“阶层固化”這一现象时,我们感到不适。中国经营报提出中产阶层是“国家稳定器”, 要持续扩大中产阶层规模[41]。中产阶层的形成源于经济高速增长,人力资本的投资及转化以及就业机 会的扩大。政府应当推行政策去克服低收入群体向中间阶层流动的障碍性因素[42]。由此看来,如果低 阶层能够改善自身心态,自身认同等主观因素,并且依靠政策,是完全有可能实现阶层跃迁的。

为了增加居民幸福感,政府和各单位需完善医疗体系以及社会保障制度、媒体需提高正面宣传力度、引导精神革命,这将有助于提升居民的阶层流动知觉、巩固脱贫攻坚结果、维护社会稳定。

参考文献

[1]Kraus M W,Piff P K,Keltner D.Social class,sense of control,and social explanation[J].Journal of Personality & Social Psychology,2009,97(6):992-1004.

[2]Eichar D M.Occupation and class consciousness in America[M].Santa Barbara:Greenwood Press,1989: 16-18.

[3]Kraus M W,Piff P K,Mendoza-Denton R,et al.Social class,solipsism,and contextualism:how the rich are different from the poor[J].Psychological Review,2012,119(3):546.

[4]郭永玉,杨沈龙,李静,等.社会阶层心理学视角下的公平研究[J].心理科学进展,2015,23(8): 1299-1311.

[5]杨沈龙,喻丰,胡小勇,等.心理学研究中社会阶层的操作化界定及其衍生问题[J].心理科学, 2020,43(2):505-511.

[6]管健.低社会阶层的社会心理与行为倾向:基于积极和消极视角[J].南京师大学报(社会科学版), 2016(6):136-144.

[7]孙计领,王国成,凌亢.收入不平等对居民幸福感的影响:基于FS 模型的实证研究[J].经济学动态, 2018(6):77-91.

[8]Kraus M W,Park J W,Tan J.Signs of Social Class: The Experience of Economic Inequality in Everyday Life[J].Perspectives on Psychological Science,2017,12(3):422-435.

[9]郭慧玲.由心至身:阶层影响身体的社会心理机制[J].社会,2016,36(2):146-166.

[10]周彩萍,王涛.贫困大学生的焦虑、抑郁情绪与应对方式研究[J].长春师范大学学报,2021,40(11): 149-152.

[11]赵玉芳,黄金华,陈冰.主观社会阶层对主观幸福感的影响:安全感与社会支持的作用[J].西南大学学报(社会科学版),2019,45(3):106-112,190-191.

[12]刘晓柳,王俊秀.社会经济地位与主观社会阶层对幸福感的影响:基于CGSS2010 ~ 2015 的实证分析[J]. 广西师范大学学报(哲学社会科学版),2020,56(5):14-27.

[13]Kraus M W,Tan J.Americans overestimate social class mobility[J].Journal of Experimental Social Psychology,2015,58(1):101-111.

[14]张跃,郭永玉,丁毅,等.阶层流动的“双刃剑”效应及其心理机制[J].心理科学,2019,42(5):

1230-1235.

[15]王俊秀.不同主观社会阶层的社会心态[J].江苏社会科学,2018(1):24-33.

[16]成磊,王芳,黄旎雯,等.奋进与焦灼:中产过渡层的向上流动信念及主观社会阶层的影响[J].中国社会心理学评论,2019(1):173-189.

[17]Du H,Liang Y,Chi P,et al.Chinese perceive upward social mobility:how future mobility is influenced, but not limited by past mobility[J].International Journal of Psychology,2021,10(5):1-10.

[18]Jost J T,Banaji M R,Nosek B A.A decade of system justification theory:accumulated evidence of conscious and unconscious bolstering of the status quo[J].Political Psychology,2004,25(6):881-919.

[19]Davidai S,Gilovich T.Building a more mobile america one income quintile at a time[J].Perspectives on Psychological Science,2015,10(1):60-71.

[20]Davis R A.A cognitive-behavioral model of pathological internet use[J].Computers in Human Behavior, 2001,17(2):187-195.

[21]胡小勇,徐步霄,杨沈龙,等.心理貧困:概念,表现及其干预[J].心理科学,2019,241(5): 202-207.

[22]Browman A S,Destin M,Kearney M S,et al.How economic inequality shapes mobility expectations and behaviour in disadvantaged youth[J].Nature Human Behaviour,2019,3(3):214-220.

[23]Hirschman A O,Rothschild M.The changing tolerance for income inequality in the course of economic development with a mathematical appendix[J].The Quarterly Journal of Economics,1973,87(4): 544-566.

[24]盧燕平,杨爽.社会地位流动性预期对居民主观幸福感的影响研究:来自 CGSS(2010、2013)数据的经验证据[J].南京财经大学学报,2016(5):89-96.

[25]Dubois D,Rucker D D,Galinsky A D.Social class,power,and selfishness:when and why upper and lower class individuals behave unethically[J].J Pers Soc Psychol,2016,108(3):436-449.

[26]Li J,Lu M,Xia T,et al.Materialism as compensation for self-esteem among lower-class students[J]. Personality and Individual Differences,2018(131):191-196.

[27]Kraus M W,Tan J,Tannenbaum M B.The social ladder:a rank-based perspective on social class[J]. Psychological Inquiry,2013,24(2):81-96.

[28]赵华丽.社会阶层对权力追求意愿的影响:阶层流动信念的调节作用[D].湖北:华中师范大学, 2018.

[29]于泽坤.社会阶层对长远目标追求的影响[D].南京:南京师范大学,2018.

[30]Adler N E,Snibbe A C.The role of psychosocial processes in explaining the gradient between socioeconomic status and health[J].Current Directions in Psychological Science,2013,12(4):119-123.

[31]Diener E,Emmons R A,Larsen R J,et al.The satisfaction with life scale[J].J Pers Assess,1985,49(1): 71-75.

[32]熊承清,许远理.生活满意度量表中文版在民众中使用的信度和效度[J].中国健康心理学杂志, 2009,17(8):948-949.

[33]周浩,龙立荣.共同方法偏差的统计检验与控制方法[J].心理科学进展,2004,12(6):942- 950.

[34]Steeger C M,Gondoli D M.Mother-adolescent conflict as a mediator between adolescent problem behaviors and maternal psychological control[J].Developmental Psychology,2013,49(4):804-814.

[35]温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-745.

[36]徐富明,张慧,马红宇,等.贫困问题:基于心理学的视角[J].心理科学进展,2017,25(8): 1431-1440.

[37]钟琪.物质贫困与心理贫困:稀缺心态的中介作用[D].重庆:西南大学,2021.

[38]颜其松.社会经济地位与主观阶层对青年幸福感的影响[J].当代青年研究,2019(5):55-61.

[39]顾辉.社会流动视角下的阶层固化研究:改革开放以来我国社会阶层流动变迁分析[J].广东 社会科学,2015(5):203-213.

[40]傅安国,吴娜,黄希庭.扶贫先扶志:心理学的研究结果与质疑[J].西南民族大学学报(人文社科版), 2019,40(5):208-214.

[41]匿名.畅通国内大循环的关键在于扩大中产阶层[N].中国经营报,2020-11-09(1).

[42]戴卫东,鲁军.低收入群体向中间阶层流动分析[J].河南社会科学,2008(1):78-82.

The Influence of Subjective Social Class on Happiness: The Mediating Role of Perception of Class Mobility

Sun Jiaqing Yang Xiaofeng

School of Psychology, Inner Mongolia Normal University, Hohhot

Abstract: Objective: To explore the relationship between subjective social class, perception of social mobility and happiness of college students. Methods: Using the subjective social class manipulation paradigm, 151 college students were investigated by the class flow perception scale and life satisfaction Scale. Results: Correlation analysis showed that subjective social class had a significant positive correlation with perceived mobility (r=0.296, p<0.01), and with happiness (r=0.454, p<0.01). There was a significant positive correlation between perceived mobility and happiness (r=0.366, p<0.01). T-test results showed that there was a statistically significant difference between the high-class primed group and the low- class primed group (t=-4.282, -3.414, -3.697, p<0.01). This study was valid for the variable manipulation of subjective social class. The results of mediating effect analysis showed that perceived class mobility played a mediating role in the relationship between subjective social class and happiness, and its 95% confidence interval ranged from 0.219 to 0.520. Conclusion: The subjective social class of college students can positively predict their happiness and also influence their happiness through the mediating effect of perception of social mobility.

Key words: Happiness; Subjective social class; Perception of social mobility; Mediating role