植根本土,拥抱未来

黄娴瑾

文本学习是音乐剧学习者在开口演唱前最为重要的一环,但也是最容易被人们忽略的一个学习步骤。从某种意义上来说,音乐剧的歌词是台词的延续,是剧本文本的一部分。因而文本学习并不是简单地读几遍歌词,而是需要分成通读歌词、精读歌词、精读乐谱、曲目背景四个步骤,循序渐进地展开。

通读歌词

对于音乐剧学习者而言,无论是演唱外文音乐剧还是中文音乐剧,都必须在演唱前做好文本工作——理解字词、分析句法、解析结构。

在学习音乐剧时,首先要做的就是落实具体每一个字词的意思,尤其是外文音乐剧,不认识或不确定的字词要查好音标、做好翻译并标注在谱面上,以便随时查阅。另外,外文音乐剧中常会出现一些长句子,甚至还会有一些带有特殊语法的句子。面对比较复杂的句式结构,学习者需要结合上下文来领会其中的含义,否则很容易出现理解上的偏差。当然,句子翻译也需要从整体来理解,这样在演唱时对于气口和停顿的选择才会更为精准。

解构音乐剧的结构是表演者在演唱前必须完成的工作之一。如果是篇幅比较长的音乐剧,一首歌就好比一场戏。歌词即台词,是角色在这段戏中的心路历程。在近现代音乐剧中,这个特征尤为明显,如杰森·罗伯特·布朗(Jason Robert Brown)笔下的音乐剧《新世界之声》(Songs for a New World)、《恋恋如歌》(The Last Five Years)等,剧中角色寥寥,但每个角色的歌曲结构复杂、篇幅较长,相邻段落之间人物的内心变化也比较丰富。因此,在演唱之前通读整首曲目是音乐剧表演者理解角色的重要手段。

精读歌词

如果说通读是理解字、词、句表面的意思,那么精读则是解决吐字、咬字、归韵等问题并深入解读歌词,解析字词、乐句与节奏的关系,进而完成对歌曲歌词整体架构的理解。精读歌词是学习一首歌曲的必要步骤,而学生们往往对此并不重视。在日常教学中,我发现哪怕是音乐学院音乐剧系在读的研究生,在学习歌曲时也并不是很重视精读歌词,“拿谱即唱”的情况屡见不鲜。那么究竟该如何精读歌词呢?

首先便是“咬文嚼字”。无论何种语言,“咬文嚼字”都是音乐剧表演者歌曲学习中必不可少的一环。由于现阶段音乐剧学习主要还是集中在中文和英语两种语言,因此我们以这两种语言为例。在中文作品中,“吐字是指韵母(主要是母音)的发音状态与支持点,咬字则是声母(主要是子音)中喉、舌、牙、齿、唇不同的起声部位”。汉语分声母和韵母,“声母是用在字头的辅音,韵母有时有韵头、韵腹、韵尾三个阶段”。而在英语中,字包括元音(vowel)和辅音(consonant),辅音中又包括头韵(alliteration)和尾韵(consonance)。中英文的字词结构有很多共同点,但也有各自的发音特点,比如中文的前后鼻音,英语“th”的发音等。当我們通读完歌词进入精读歌词的时候,必须分析字词的结构,搞清楚声母、韵母或元音、辅音最关键的是“韵”究竟是什么。音乐剧中的歌词和话剧台词最大的不同就是音乐的节奏,比如一个词也许会拖很长的节拍,那么我们就需要研究这个词的头、中以及最后归韵到何处。

其次是按节奏读歌词。当我们把所有歌词都理清楚之后,按节奏读歌词是字词能搭配上节奏,读通、读顺最重要的方法。注意这时候一定不能加上音高来演唱,去掉音高的时候往往是头脑比较清晰的时候,因为不用同时处理复杂的音高、节奏、歌词意思和声乐技术,这些在一开始往往是无法兼顾的。尤其是对于音乐剧演员来说,能否清晰传达歌词意思是能否讲清楚故事的关键。然而我时常听到学生反馈,一旦注意音高和演唱,就会忘记本来想表达的歌词意思,陷入一种机械式的演唱状态,这就是我们经常会说的学生们进入了“嘴动,头脑和心没动”的状态。那么如何解决和避免这种演唱状态?这就必须回到最初的练习过程中找问题。这样的状态往往是因为缺乏把节奏和歌词单独拿出来练习的过程。音乐剧在创作过程中,作词者和作曲者时常在一起创作,他们把语言的韵律感和音乐的节奏感合二为一,是创作中重要的一环。

然后是带角色感有节奏地读歌词。学习音乐剧的学生都知道音乐剧唱演相结合,那么要唱演结合,首先就得了解所唱的曲目片段的角色状态到底是怎样的。在这一步骤练习之前,我经常会问学生几个问题:“你”是谁?你在对谁唱?你的演唱动机是什么?你唱这首歌想达到的目标是什么?你的内心情感动力用哪些词可以确切表达?这些都是带角色感读歌词之前需要解决和明确的问题。举例来说明这几个问题,《西区故事》(West Side Story)中著名的女声二重唱《那般男孩》(A Boy Like That),曲目背景是男主角托尼误杀了女主角玛丽亚的哥哥后,玛丽亚却还和托尼见面,因此她的嫂子阿尼塔和她发生了争吵。之所以选择重唱来举例,是因为音乐剧中的重唱更具有冲突性,更利于对角色的挖掘。以剧中嫂子阿尼塔为例,用第一人称“我”来解答前面的几个问题。“我”是玛丽亚的嫂子,“我”才知道“我”的爱人被玛丽亚的男友托尼杀害。“我”的演唱对象是玛丽亚。“我”的目的是想提醒玛丽亚,这样的男孩不值得她爱,她不会得到幸福的。“我”通过这首曲子想达到的目标是劝阻玛丽亚离开托尼,但在玛丽亚的真心剖白下,“我”最终理解、妥协了。“我”的内心情感动力由愤怒转变成无奈和理解。理清楚这些问题,可以说是向角色靠近的第一步,再带着这些问题去演唱歌词,会发生神奇的变化。原来在谱面上的歌词,剧中角色所表达的内容,会带上我们对角色的理解,转化成我们自身的语言,打上每个演唱者特点的烙印。这是我们愿意反复走进剧场看同一部戏的原因,同一个角色由不同的演员来诠释,会有各自不同的特点和味道。

最后是体会歌词意境。体会歌词意境是构建在上述步骤之上的重要一步。要上升到意境,必须基于理解,充分开发画面感和想象力,尤其是一些诗意化哲理性强的歌词,在理解了之后,才能朗读出句子之间的对比变化。当表演者把自身对意境的体会和表达的情感注入歌曲中,就能把演员自身的特点和本真投射到表演的角色中,与角色相融合,同时把歌词化为自己的语言,打动自己,并引起观众的共鸣。

精读乐谱

精读乐谱也是文本学习的重要步骤。我将读谱放在了读歌词的后面,更适合音乐剧曲目的学习。

首先是研读旋律。因为有之前按节奏读歌词的基础,学生对旋律的韵律应该已经基本掌握了,现在可以加上音高来演唱旋律了,但是先不加歌词。建议用单元音i、e、a、u等发音来熟悉旋律的走向,体会乐句的起伏、停顿和气口。这样做的益处是让演唱者不会受到歌词的干扰,预先把音高和节奏衔接好。同时,对于呼吸训练而言,还可以使学生把注意力集中在乐句和呼吸的关系上。乐句和乐句之间的呼吸气口、如何起声、如何换气、如何控制机能这些关于呼吸的技术问题,在演唱旋律部分时可以着重去练习。只有正确的呼吸训练才能培养出歌唱者应具有的持久性与控制力,从而满足歌唱的需要。通读旋律部分就是建立正确呼吸习惯的良好契机。

然后是研读钢琴伴奏部分。演唱者为何要看伴奏谱呢?大部分音乐剧曲目的钢琴部分都是根据乐队伴奏改编而来,记得一位美国教授曾经说过:“音乐剧的钢琴伴奏部分更应该被称为音乐部分,它是整体音乐的一部分,起到了衬托、衔接、呼应等作用,更是表演者内心表达潜台词的重要手段。”这部分研究的缺失对学生了解整首乐曲以及对于整体表达是不利的。如果仅仅把之视作伴奏而不去研读的话,那么音乐部分的学习将不会完整。

曲目背景

背景调查包括:曲目选自哪个剧目、剧目创作背景时期、编剧、词曲作者、此剧目讲述的是怎样一个故事、曲目在剧目中的情境、角色。如果是舞蹈比重大的剧目,还需要了解编舞。

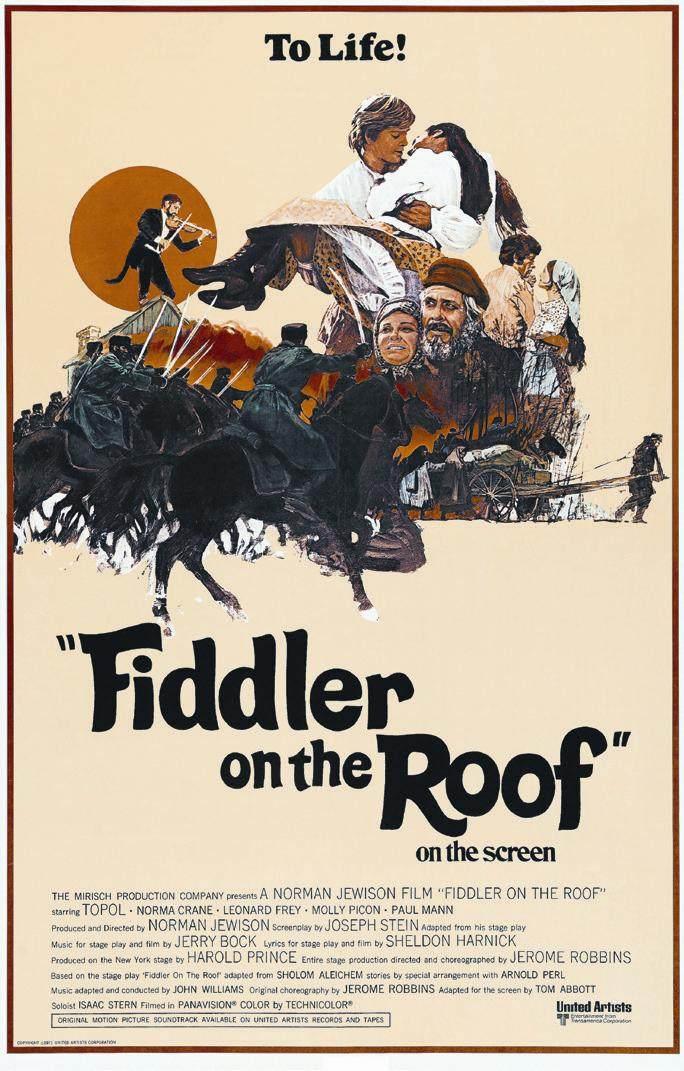

客观上讲,在当今数字化时代的大环境下,文字资料确实要比音视频资料难搜集一些。国内搜索引擎上所能搜索到的资料有限,但是一些剧目的基本信息还是可以找到的,比如剧目上演的时间、剧目创作背景、作品词曲作者生平等。也许有人问,知道这些和唱歌有什么关系呢?我用一个例子来说明:上演于1964年的音乐剧《屋顶上的小提琴手》(Fiddler on the Roof),由杰瑞·伯克(Jerry Bock)作曲,谢尔顿·哈尼克(Sheldon Harnick)作词,编剧由约瑟夫·斯坦因(Joseph Stein)担任,制作人为哈罗德·普罗斯(Harold Prince),杰罗姆·罗宾斯(Jerome Robbins)承担其中的导演兼编舞工作。作曲家杰瑞·伯克曾四次荣获托尼奖,其中此剧获得最佳作曲奖。他与词作者谢尔顿·哈尼克共同创作的著名剧目还有《她爱我》(She Loves Me),受学生们喜爱的曲目《香草冰激凌》(Vanilla Ice Cream)就来自此剧目。制作人哈罗德·普罗斯更是大名鼎鼎,获得过二十一个托尼奖,其中最佳导演八次,最佳音乐剧制作人两次,并与史蒂芬·桑德海姆(Steven Sondheim)合作多次,包括《公司》(Company)、《小夜曲》(A Little Night Music)等。杰罗姆·罗宾斯是数部著名音乐剧的编舞,其中最具代表性的音乐剧作品有《西区故事》、《玫瑰舞后》(Gypsy)、《国王与我》(The King and I)。他还参与了音乐剧《屋顶上的小提琴手》的编舞,其中《传统》(Tradition)、《假如我是一个有钱人》(If I Were a Rich Man)、《日出,日落》(Sunrise, Sunset)等曲目则为这部剧中的著名选段。如要学习此剧中的曲目,通过这些资料的查阅,就能获得包括剧目、创作者等等延伸的音乐剧知识,为确定音乐剧的演唱风格打下扎实的理论基础。

再回来说此剧中的曲目,《假如我是一个有钱人》是一首很典型的音乐剧男中音选段,唱、演结合紧密。这是一首具有犹太民族音乐风格的曲子,这个角色是一个生活在乌克兰的普通犹太家庭的一家之主,诙谐幽默地表达着对美好生活的憧憬和向往,也侧面反映著他对生活的无奈和叹息。虽然该作品的背景架构在犹太民族上,却表达了一个父亲、一个丈夫所遇到的普世问题。这就解释了为什么此曲的旋律有较多的连续半音、明显的异域曲调,以及为什么在歌词中有较多的带有宗教色彩的吟唱和拟声词。

可见,在明确了音乐风格和角色特点之后,演唱和表演就会有指向性,表演者才能对曲目有比较深刻的理解。这首比较具有代表性的音乐剧曲目和一首单曲最不同的地方就是围绕这首乐曲的知识铺垫。

如果只是单纯学习旋律和歌词,不知道曲目出处、剧目故事,不理解音乐以及舞蹈的风格,不清楚表演的原因和意图,演唱者就很难达到符合角色的舞台表现。同理,这也是成功摆脱表演模仿的关键一步。