明代广东海关税制(番舶抽分)考论

刘小宝

摘 要:明代番舶抽分即现代海关关税,作为与国际贸易活动紧密联系的一个税种,能够间接反映明代政府对国际贸易的态度。本文在结合前人研究成果的基础上,对明代广东番舶抽分在征收机关、征收方法、征收范围、税率、税额及对整个明代财政收入的贡献等方面做一个全面、系统的阐述,并通过量化的方式对明代广东番舶抽分额进行对比研究和分析,以更好地认识明代政府对国际贸易的态度变化,及税收制度与经济活动的适应、融合程度,对当代我国税收制度及方法的改革方向提供一定的借鉴。研究发现,明代番舶抽分制度总体上是落后的,完全未能适应当时发达的国际贸易经济,微小的税收规模与当时庞大的國际贸易规模形成了强烈的反差。陈旧落后的税收制度导致了税款的大量流失,也是导致明末财政危机的一个重要因素。

关键词:明代;广东;番舶抽分;评价

海关,明代称为市舶司、市舶提举司;海关税,明代称为番舶抽分。对于明代海关税制,已有众多学者进行过系统考证与研究:最早有关明代海关税制的研究为梁方仲所著《明代国际贸易与银的输出入》,对明代海关税制度有系统地阐述;其后黄仁宇所著《16世纪明代中国之财政与税收》,对明代海关税收进行了简要精炼的概括;当代学者邓端本所著《明代广东市舶司征税考略》对明代广东海关的功能、地位及职责更迭进行了阐述;陈支平、戴美玲所著《明代“番舶”征税考实》,对明代对外贸易的进口税征收机关、征税方法及制度变化进行了一定的梳理,对明代对外贸易征税制度及明代政府对海洋经济的态度变化进行了分析。但由于海关税在明代税收体制中属于“杂税”的范畴,一直未引起明代政府和学者的重视,与田赋、徭役相比,相关文献记载比较少,并且语多含混,或一笔带过,给明史读者和研究者带来不少困难。本文将在结合相关学者研究成果的基础上,对明代广东海关税在征收机关、征收方法、征收范围、税率、税额及对整个明代财政收入的贡献方面做一个全面、系统的阐述,并通过量化的方式对明代广东海关税额进行对比研究和分析,以更好地认识明代政府对国际贸易的态度变化,及税收制度与经济活动的适应、融合程度,对当代我国税收制度及方法的改革方向提供一定的借鉴。

一、明代以前市舶司及番舶抽分沿革概述

番舶,亦称蛮舶、海舶,通意为外国来的船舶,而番舶抽分,顾名思义,即对外国来的船舶所载货物进行一定的征税,即是现代海关税的雏形,其名称在明代文献中有多种称呼,有“洋税”,有“舶税”“海税”等,直至清康熙年间,才出现海关一词。为防止混淆,本文统一采用番舶抽分这一名称。最早出现广东关税的记载应为汉代,“《宋史.食货志》言:市舶之法,始于汉初,与南粤通关市”①。唐代始设市舶使,其主要职能是:代表宫廷采购“番货”,管理贡物,对番舶互市进行监督和管理,及对部分进口货物征收关税,如龙脑、沉香、丁香、白豆蔻四色货物“抽一分”,采取了比例税率,即10%,并且是实物税②。直至宋、元,一直延续了番舶抽分制度,如宋代,在广州设立广南路提举市舶司,对番舶所载货物进行征税,部分货物采取抽一分(龙脑、沉香、丁香、白豆蔻),其他货物抽三分或四分;其中收取的细色货物(贵重商品)如珍珠龙脑之类运至京师,其余粗色货物则入市销售③。宋代对番舶征税十分重视,一直支持国际贸易,且针对番商采取了一定的鼓励措施,激励番商进入中国贸易,并投入一定资金进行国际贸易,因此宋代进口关税收入较高,在政府财政收入中占有重要地位。元代设广东转运市舶提举司(后改为广东盐课市舶提举司)④,对番舶所载货物进行抽分,细货10%,粗货6.67%⑤;元至元二十九年(1292)将税率修改为:细货4%,粗货3.33%⑥。从税率比较,元代税率较前代有所降低,但元代市舶司复开复罢,税率亦多次修改,可以反映元朝政府对国际贸易态度的摇摆不定。

二、明代番舶抽分制度分析与研究

(一)机构设置变化及职责概述

1. 市舶司设置及变革

早在朱元璋称吴王时,就已设置市舶司,并任命陈宁为市舶司提举⑦。陈宁本为浙东按察使,由于涉罪被下狱一年,太祖惜其才,宥其罪,安排为太仓市舶提举[1],颇有戴罪立功的意义。从《明史》《明实录》等史料分析,陈宁因为有明一代第一任市舶司提举(海关关长)。市舶司位于太仓黄渡(从当时黄渡镇的地理位置分析,其应位于今江苏省太仓市浏家港一带)。时为1367年,福建、广东等东南诸省尚未平定,只能在南京附近选择合适贸易港口作为接待贡舶番商的地点。

太仓黄渡市舶提举司续存了不到3年时间,洪武三年(1370)2月便裁撤⑧。裁撤原因,可能一方面为了简化入贡手续,防止太仓黄渡市舶司从中贪污舞弊,另一方面由“军卫有司”押送赴京,使整个入贡使团处于严密的监视之下,防止贡使番商刺探军情,从事间谍活动(此分析仅为猜测,无相关文献依据)。裁撤之后,朝贡事项的管理,根据洪武二年(1369)所定接待则例分析,则由中书省和礼部管理,并由应天府知府负责接待,办理完接待手续后将番王贡使送入会同馆⑨。

随着战事的结束,国家逐渐太平,朝贡之国越来越多,将贡使全部安排在南京有诸多不便,也对南京安全造成影响,因此随后在浙江宁波、福建泉州、广东广州三地分别设立市舶司。具体设立时间,应为洪武三年(1370)左右。其中广东市舶司地址在府城外西南一里,即宋市舶亭海山楼故址⑩。正统十四年(1449)由于黄萧养作乱,对广州城大肆烧杀抢掠,广东市舶司被毁,迁至府城内寿宁坊;景泰六年(1455)于原址重建。从万历《广东通志》所载广东省城图上标注的市舶司位置上看,其位于明代广东省布政司东南方,应为今天广州市北京路文化旅游区一带。

广东市舶提举司设立4年左右,后由于朱元璋对国际贸易的轻视及对海寇活动的警惕,采取了严格的禁海政策,又于洪武七年(1374)停罢。从洪武七年(1374),至建文一朝未再复设,广东市舶提举司一直停罢了30年左右。

直到永乐元年(1403),恢复浙江、福建、广东三市舶司,对市舶司的人员品级进行了规定:提举一人,从五品;副提举二人,从六品;其属吏目一人,从九品;并派内使中官提督[2]。永乐三年(1405),为招待各国贡使,于三地设置驿馆,广州驿馆称怀远驿[3]。该驿馆位于广州城“郭西南蚬子步”,此“步”亦称“埠”,即集市或码头的意思;驿馆有房间120间,应在今广州市十八甫路一带,位于当时广州城外。

嘉靖二年(1523),由于日本争贡事件引起宁波地区的倭乱,浙江、福建市舶司停罢,唯存广东市舶司(部分学者认为此次停罢也包括广东市舶司,但结合相关文献史料,未发现广东市舶司停罢记录)。至嘉靖三十九年(1560)福建市舶司重新开设,后又停罢,直至万历中,福建、浙江市舶司才重新开设。广东市舶司自1403年复设之后,有明一代,广东市舶司一直存续,直至清代。

2. 明代市舶司提举职责及变化

《明史》记载市舶司主要职责为:掌海外诸蕃朝贡市易之事,辨其使人表文勘合之真伪,禁通番,征私货,平交易,闲其出入而慎馆谷之[4]。从记载分析,市舶提举司主要职责有:(1)管理番舶番商的朝贡和货物交易之事,维护交易秩序;(2)对朝贡使者的表文勘合真伪进行鉴定,防止假冒;(3)禁止私通番商,打击走私;(4)控制番商货物的交易价格,保障交易公平;(5)对贡使及番商进行接待,并对其活动进行控制,防止其间谍活动;(6)对朝贡附带私货,需要按一定比例征税。可以看出市舶司有权利对朝贡附带私货进行征税,即“抽分”,对于非朝贡的番舶番商,则由地方政府管理,市舶司无权干涉,这就导致明代市舶司提举的权力较宋元时期已大大削减;另一方面,永乐后,对各地市舶司派出太监督领,使得市舶司提举的权力被督领太监压制。“其供应之节,控驭之方,掌于郡守。犒待之仪,贡输之数,主于中官。职提司者不过检视之而巳”。市舶司官员由于抽分权被督领太监夺取,除查看文簿外,在明代大部分时期处于闲置状态,无所事事。

(二)广东番舶抽分权的更迭

明代番舶按其功能可分为贡舶和私舶:贡舶为朝贡而来,也会附带货物进行互市;私舶则是为贸易而来,不带朝贡的任务。由于不同番舶抽分制度不一样,因此需对两种番舶分开阐述。

1. 贡舶抽分权

洪武初,由于贡舶事务由市舶司管理,因此贡舶抽分权应属于市舶司,洪武七年(1375)停罢之后所有番舶管理事宜则由地方有司负责。

永乐年间重设市舶司并同时派出内使中官督领,此时的贡舶抽分权由市舶督领太监和市舶司提举共同负责,但由于对贡舶采取免税政策,市舶司只剩下对货物进行验货封存的职能。因此在明初,贡舶抽分已经名存实亡;至正德朝,由于私舶的盛行及广东对番舶抽分制度的改革,贡舶所带私货实际也与私舶一体抽分,贡舶抽分权不复存在,直至明末。

2. 私舶抽分权及更迭

(1)私舶产生的原因分析。首先,虽然明初采取了朝贡贸易为主的官方贸易方式,并屡下禁令,禁止沿海居民私通番商,但广东地濒沿海,民间素有海外贸易和海外经商的传统,因此“非贡不得互市”的中央政策在广东成为一纸具文,广东濒海居民基于生存的需要,根本无视禁令,冒险出海或与番商私下贸易。其次,明初朝贡贸易采取了严格的管理方法,对朝贡诸国采取了三年一贡、二年一贡的朝贡制度,对朝贡诸国,要验表文、号簿,对比勘合,与礼部下发的勘合注明的时间无误后才能受到接待,否则将被驱离。对于海外诸国而言,三年一贡的朝贡方法显然不能满足各国的海外贸易需求,因此除朝贡贸易外,海外各国也想尽办法来华贸易,部分国家在非贡期也冒充贡舶前来互市,或者干脆以“私舶”方式前来贸易,对于地方政府而言,“私舶”的互市既能增加财政收入,又能提高百姓收入,于公于私都有好处,因此也就默许、纵容甚至鼓励“私舶”前来互市。再次,由于中央与地方之间的税收分配矛盾,及明代广东地方战事频繁,军饷所需金额巨大,中央财政无力承担,只能由广东地方自筹军费,对广东非贡贸易一直采取默认态度。

基于以上原因,除洪武至永乐朝执行了严格禁海和朝贡贸易政策外,永乐后禁海政策执行的实际效果很让人怀疑。最迟至弘治年间,民间“私舶”贸易已经成为广东沿海地区的普遍现象。如弘治六年(1493)两广总督都御史闵珪在其疏奏中就说到广东沿海居民私通番舶“络绎不绝”,并让怀远驿接待,导致地方接待费用过高,要求禁止。针对这一现象,当时的主管朝贡事宜的礼部看得很明白:“私舶以禁弛而转多,番舶以禁严而不至”。这里的“私舶”,显然指的就是非朝贡的外国商船。

(2)正德三年(1508)至正德十二年(1517)抽分权。对于私舶的抽分,根据正德五年实录所载:“户部覆议:两广镇巡官奏谓盗贼连年为乱,军饷不支,乞将正德三年四年抽过番货,除贵重若象牙、犀角、鹤顶之类解京,其余粗重如苏木等物,估价该银一万一千二百有奇,宜变卖留充军饷。报可”。从户部回复中可以看出,广东对私舶抽分至迟已经于正德三年(1508)就已经开始。吳廷举任广东布政使期间提出“不问何年,来即取货”[5]的互市政策,实际已将朝贡贸易施禁,变成了普通互市贸易,将朝贡贸易与非朝贡贸易合为一体,并统一抽分,由镇巡官负责。

由于番舶抽分的巨大利益,导致了市舶太监对私舶抽分权的争夺。如正德四年(1509)3月,对暹罗国海船的征税,引起市舶太监熊宣的觊觎,熊宣据此上奏要求将征税权转给市舶司,遭到礼部的阻止,斥其“妄揽事权”而被调离广东。第一次非贡番舶抽分权失败后,市舶太监还不死心,继任市舶司太监毕真于正德五年再次上奏,要求将“泛海诸船”管理权(即抽分权)交市舶司,礼部则认为市舶司只管朝贡货物,对非贡货物和私舶,不属于市舶司的管辖范围,驳回了市舶司太监的抽分权要求。再次明确了市舶司的职能是管理朝贡番舶及进贡物资,对非朝贡番舶番商应由地方镇巡官管辖,使非朝贡番舶抽分权一直由镇巡官控制。

陈金、吴廷举的开放海禁政策遭到保守派官员的反对,在正德年间遭到多次抨击。如正德九年(1514)广东布政司参议陈伯献、正德十年(1515)广东御史高公韶、正德十二年(1517)礼部所议,都认为是开放海禁导致了广东地方骚乱,对吴廷举进行攻击,“廷举之罪也”,要求恢复海禁。因此,至迟在嘉靖之前,明代大部分官员由于时代的局限性,难以具有开放的眼界和国际思维,如沈德符所评价:“我朝书生辈,不知军国大计,动云禁绝通番,以杜寇患。不知闽广大家,正利官府之禁,为私占之地”[6]。对开放海禁顾虑重重,不敢冒险,广东的开放之路也历经坎坷,阻力重重。

正德十二年(1517),葡萄牙人乘广东海禁开放之时,第一次来到广东,先到达东莞县,御史丘道隆、何鳌奉命驱逐出境。在此次葡萄牙事件后,广东再次禁海,其他海外诸国也被连累,禁止朝贡互市。第一次的开放海禁政策以失败告终。

由于无番舶互市,导致抽分无所得,“公私皆窘”,[7]对广东尤其是广东沿海地区经济造成重大影响。在禁海前,广东文武诸官俸禄发放都以抽分所得番货取代,禁海后,无法取得番货,导致文武诸官俸禄发放都成困难。因此,“开海”势在必行。

(3)嘉靖八年(1529)至万历二十六年(1598)抽分权。嘉靖八年(1529),应提督两广侍郎林富之请,重新开放广东海禁[8]。广州互市在沉寂萧条了12年后,再次迎来了海外贸易的新时代,番舶抽分也得以正常进行。此次开放已经不再区分朝贡与非贡的区别,全部视为一体,一并抽分,葡萄牙由此取得了与中国贸易的权利。这也是永乐以来,明代政府和官员的眼光再次投向海外,中西方的文化、经济碰撞与交融也从此开始。

私舶抽分权在嘉靖年间广东开放海禁后,由海道副使控制;另根据嘉靖二十一年(1542)东莞所立却金亭碑的记录(东莞却金亭碑主要记录了明嘉靖十七年(1538)番禺县尹李恺的事迹,要求对海商番舶“不封舟,不抽盘,责令其自报数而验之。”)及万历《广东通志》记载,此段时间澳门私舶的计货验货由海防同知、市舶司提举、香山正官三方共同负责,验货之后再报海道副使。因此,此段时间番舶计货验货权和抽分权是分开的。

由于广东开放海禁之后不再区分贡舶与私舶的区别,全部统一由海道副使负责抽分,导致市舶司提举权力完全被架空。

(4)万历二十七年(1599)至万历四十三年(1615)抽分权。万历二十七年(1599),神宗派出榷税太监李凤到广州专门征税,所有市舶抽分权转到榷税太监手中。

(5)万历四十三年(1615)至明末抽分权。万历四十三年(1615)榷税太监撤回后,“继而三十六行,领银提举,悉十而取一,盖安坐而得,无簿书刑杖之劳”,证明当时番舶抽分权应由市舶司提举负责,并且不再行抽盘验货手续,而是从三十六行代理商征税;此后番舶抽分权至明末再无变化。

综上所述,广东番舶抽分权在有明一代多次变化,导致市舶司在征税方面的资料残缺,从明会典、明史、明实录、万历会计录等相关文献中,都找不到番舶抽分的相关数据,无法通过量化方法对明代番舶抽分的数额、规模及对财政收入的贡献进行准确描述,也是广东番舶抽分额一直处于低水平的一个重要原因。

(三)抽分方法、制度

明代对番舶货物分为三种:一为纯粹贡货,为入贡而用;二为入贡附带番货,贡货入贡,附带货物为贸易;三为私舶所载番货,用于贸易。明代政府对不同的货物采取了不同的抽分之法。

对于贡货,由于是直接献给皇上,不存在抽分之说,主要探讨贡舶附带货物和私舶的抽分方法。

1. 贡舶附带货物的抽分制度

洪武二年(1369)对入贡附带番货做了明确的抽分之法:“若附至番货欲与中国贸易者,官抽六分给价以偿之,仍除其税”从此条规定可以看出,对入贡附带番货,首先由官方采购60%,按市价给予相应货币,其他附带番货,则由其自由出售,并免其税。对朝贡贸易的免税政策一直延续到了永乐一朝。从相关记载可以看出,明初对海外诸番主要以怀柔为主,不考虑经济利益,因此对朝贡诸国所附商品采取了免税政策。这除了为树立良好国际形象外,还有一个更重要的因素,即国初由于整体财政支出处于低水平,基本无财政赤字,国库充裕,财政状况比较好,此时期的良好财政状况在史料中有多次记载,如永乐中,“计是时,宇内富庶,赋入盈羡,米粟自输京师数百万石外,府县仓廪蓄积甚丰,至红腐不可食”[9],在良好的财政状况下,番舶抽分对财政收入的贡献就显得微不足道了。因此,明初对朝贡贸易的免税政策,是以雄厚的财政实力作为底气的。

直至弘治朝,才对贡舶附带货物正式抽分,税率为50%,并采取实物抽分的方法。

至正德朝,广东开放海禁之后,由于贡舶与私舶一体抽分,除朝贡物外,实际已经不存在所谓的贡舶抽分,因此弘治朝制定的贡舶抽分制度已经名存实亡了。

虽然明初统治者采取了免税政策,但“常例”不可避免,在长期的互市贸易中,已形成了一定的潜规则,作为负责朝贡贸易的相关机构及地方有司,往往对贡舶番商巧取豪夺,攫取了大量灰色收入,如屈大均所說的“呈样”[10]等各式名目。从前文所述却金亭碑所载内容,亦可验证明代地方政府及番舶管理人员对番商的盘剥事实。

2. 私舶征税制度分析

(1)税率。正德四年(1509),都御史陈金议定十抽三,贵重货物送解京师,粗重货物变卖充军饷;正德十二年(1517)吴廷举与户部议定十分抽二为常。

从嘉靖八年(1529)开始的番舶抽分,一直采用十抽二的方式,即20%的比例税率;从前文所述周元暐所著《泾林续记》记载分析,在广东三十六行出现后,抽分税率疑降为10%,由于未发现相关记载,此税率有待考证。

(2)征税内容。从正德至嘉靖年间,一直采用实物抽分的方法,所抽货物,或变卖,或用于支付文武官员俸禄;直至隆庆年间,随着海外白银的大量流入,开始征收白银为税款。

(3)计货、验货方法。明代嘉靖前,对货物的验货方法无相关记载,但由于此时征税为实物征税,疑采用直抽法;嘉靖十七年(1538)左右,由李恺对验货制度进行改革,由番商自行报货;直至隆庆五年(1571年),由于改为征银,对计量货物的方法则改为丈量估测法,具体方法为:“估验每一舶从头至尾及两旁,阔若干,长若干,验其舶中积载出水若干,谓之水号,即时命工将旁刻定估其舶中载货重,计货若干,该纳银若干,验估已定,即封籍其数。”即按照船舶的大小及水线估计货物体积,按货物体积计算货物重量,并结合货物市价计算货物总价,以此为依据进行抽分。

(4)税额。根据前文所述,武宗朝海禁开放期间,武宗三年(1508)至武宗四年(1509)两年抽分折价11200两(贵重货物解京未计),平均一年约5600两。

嘉靖八年(1529)再次开放海禁后,由于有了葡萄牙的互市贸易,抽分额有所增加,至万历六年(1578),据《万历会计录》所载,年税银40000余两(其中应含向葡萄牙所征年税额20000余两)。其后按万历二十八年(1600)《广东通志》和清雍正九年(1731)《广东通志》所记载,该金额疑持续至明末无太大变化。

需要注意的是,在抽分过程中,需要考虑偷税漏税的影响。由于没有严格的抽分监督机制,及报验抽盘过程中的番商与报验人的相互串通,导致偷税、漏税现象严重,“额外隐漏,所得不赀,其报官纳税者,不过十之二三”。因此逃税漏税额应远远高于实际所征税额。

(四)广东番舶抽分与福建番舶抽分比较

为数据对比的可靠性,以相同时段的文献记载为主:广东方面以万历三十年(1602)所撰修万历《广东通志》记载为主,福建则以万历四十五年(1617)张燮著《东西洋考》为主。

1. 抽分方法

福建抽分方法:万历三年(1575),福建开始正式征收“舶税”,并对抽分方法进行了一定的改革,征收名目有:引税,即出口配额制,一船一引,年引数为88引,后增为110引,每引银1-3两;有水饷,类似现代的船舶吨税,即按船舶大小征收的定额税;有陆饷,按不同货物征收不同税额:如万历十七年(1589)所订税则,胡椒每百斤税银0.25两,玳瑁,每百斤税银0.6两等等;有增饷,运回的如果是金银等贵金属,则每船征收银150两(后减至120两)。在纳税人方面,其有进口贸易番舶,也有出口贸易海船[11]。

广东抽分方法:如前文所述,相对福建,广东税则比较简单,主要对进口货物征税,采用丈量估测方法,并按20%比例税率征收。从每年抽分数额固定的情况分析,应与澳门的抽分方法一样,采用的是一种年定额税的方法。同时只征收进口税,无出口税。(部分学者认为福建抽分方法与广东抽分方法一致,此观点有待商榷。)

2. 抽分金额比较

福建方面,据《东西洋考》,万历三年(1575)税银6000两,万历十一年(1583)税银20000余两,万历二十二年(1594),税银增至29000两。万历四十三年(1615)税银为27087两;[12]广东市舶抽分金额如上文所述,从隆庆年间开始,每年约银40000余两。

从抽分金额分析,广东番舶抽分额一直比福建要高,可以看出广东的国际贸易地位相对福建更为重要。

3. 抽分机构比较

福建于隆庆六年(1572)设防海大夫专职市舶,后为控制防海大夫的权力,将抽分权分割给地方各府佐官,由各府轮管;又设督饷馆,专管番舶抽分一事。至万历二十七年(1599),番舶抽分权则被神宗所派榷税太监高寀所专持。万历四十三年(1615),榷税太监撤回后,抽分权重回地方政府。

广东方面如前文所述,广东从永乐初开始,一直由市舶司提举与市舶司太监共同负责朝贡互市事项,至武宗朝,抽分权改由镇巡官负责;至嘉靖八年(1529),番舶抽分权转由海道副使负责;但万历二十七年(1599)之后,番舶抽分权由榷税太监控制。至万历四十三年(1615),榷税太监撤回后,抽分权则被市舶提举司控制。

从两地抽分机构比较,福建与广东抽分机构有诸多不一样,但相同的一点是,抽分权经过了多次的变更,是多方利益集团斗争的结果,亦可以看出明代番舶抽分的重要性。

(五)广东番舶抽分额的比较分析

为能够直观反映明代广东番舶抽分额对财政的贡献及与国际贸易额的关系,我们将首先从宋、明、清三代相关财政数据进行对比,通过量化分析对比,反映出明代政府国际贸易政策,及广东番舶抽分的历史变革,其次与同期国际贸易额进行比较,分析番舶抽分与国际贸易额的比例,以准确反映番舶抽分制度的执行情况、名义税率与实际税率的差异,及差异产生的原因。

1. 广东番舶抽分历代比较研究

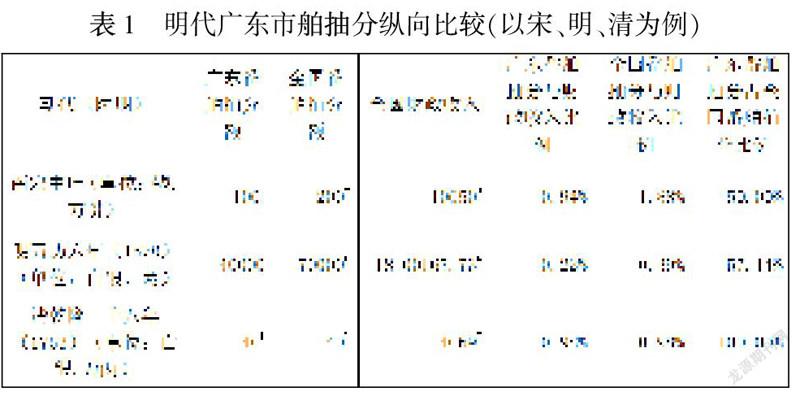

为能够直观体现广东番舶抽分对财政贡献水平,我们编制了下表,以便理解。

从表1中可以看出,广东番舶抽分与全国财政收入的比例,明代为最低,只有0.22%,南宋和清代中期的比重都接近1%,可以间接反映出明代对国际贸易的态度是最抗拒和消极的;从广东番舶抽分占全国番舶抽分的比重分析,清代为最高,其他海关国际贸易税基本为0,说明广州自明代后期起,作为国际贸易港口的地位越来越重要。

2. 番舶抽分与明代全国国际贸易额的对比

广东从嘉靖八年(1529)开放海禁之后,国际贸易开始高速发展,除西南诸国外,欧洲国家也先后取得了与明朝的贸易权。最早来到中国的葡萄牙人于嘉靖十四年(1535)取得了与中国的贸易权,并于嘉靖三十二年(1553)取得澳门居住权后,澳门成为沟通东西方经济主要桥梁。嘉靖年间形成了两条国际贸易航线:一为澳门—果阿—里斯本,另一条为澳门至长崎;万历年间又形成了马尼拉—澳门航线。此时的中国凭着领先于全球的生产技术、丰富而优质的产品、低廉的价格,迅速占领了全球市场,以丝绸、棉布、瓷器等商品为大宗,中国商品遍布美洲、欧洲、日本等地,取得了国际贸易的绝对霸主地位,并导致了巨额的白银流入中国,这种现象一直持续到了清代早期。由于国际贸易额总量无法估测,为此,我们根据白银流入量对番舶抽分进行对比;另由于广东、福建两地白银流入数额无法准确划分,因此以全国白银流入额与全国番舶抽分数进行比较。根据贡德·弗兰克《白银资本:重视经济全球化中的东方》一书所说,晚明16世纪至17世紀中叶,流入中国的白银数量为7000吨-10000吨[19],我们按此范围取中位数,则为8500吨;折算为明代的两,则此时期流入中国的白银为230641699两左右。从嘉靖三十二年(1553)澳门通商至1644年共91年,年均流入白银额为2534524两左右,此时的广东、福建两地番舶抽分总额为年均70000两左右(部分年份并未达到此数),抽分额与白银流入额比例为2.7%,远远未达到广东番舶抽分20%的比例,此计算还未考虑流入的实物商品的数额,因此此比例不会高于2.7%。

另根据梁方仲所提供的数据,仅仅万历二十九年(1601)至清顺治四年(1647)47年间,葡萄牙、西班牙、日本三国输入中国的白银数量,已经远远超过一亿元(西班牙银元),我们按一亿元计算,并按一两等于一元四角折算[20],则此期共输入白银为71428571两左右,年输入白银为1519756两左右,年抽分额与年均白银流入额比例为4.6%,由于数据估算比较保守,另有荷兰、英国及走私的白银输入未计算在内,因此计算出的抽分额与白银流入额比例比前文稍高,但仍然远低于广东20%的抽分率。

从国际贸易顺差额与抽分额对比,番舶抽分额非常低,实际税率只达到名义税率的13%(按2.7%计算)和23%(按4.6%计算),意味着有77%-87.3%的税款未能征收;也可以看出当时兴盛发达的国际贸易经济与明政府僵化、保守、落后的海关税收政策、税收制度之间巨大的反差。究其原因,主要有以下几点:(1)针对澳门的番舶抽分,采取了年固定税额的方法,每年征收二万两,导致了大量税收流失;(2)税收征收方法和制度的简单、落后,特别是广东的抽分丈量制度,完全依靠估测,无法准确计量,留给征收人员和征收机关太多的自由裁量空间,导致了征收过程中的腐败,征收人员受贿索贿现象严重,相当部分税款流入私人口袋;(3)广东海岸线长,以政府能力根本无力控制,除部分重要口岸外,众多私渡点无法监控,导致走私盛行,偷税漏税现象严重;(4)广东番舶抽分政策主要是针对进口货物征税,对进口的白银是否征税,则无明确规定(只有福建对进口白银征收部分定额税),同时对出口货物无明确抽分规定,也是导致抽分额较低的一个因素。

三、对明代广东番舶抽分的总体评价与反思

(一)明代治国理念对番舶抽分制度的影响

明代初期对国际贸易采取了两种不同的措施,一方面鼓励外国诸番来华朝贡;另一方面严禁普通百姓出海,私通番商。即鼓励进口,严禁出口,这与朱元璋的治国理念有很大关系。朱元璋出身平民,其祖上世代务农,其家乡濠州也位居内陆,对海洋贸易不甚了解,也不能理解国际贸易、海关税收对财政收入与经济生活的重要性,因此建国之后用一种朴素的、初级的小农经济思想进行治国,对他而言,属下百姓各安其业,农户农忙时能够勤恳农作,自给自足,完纳税粮,农闲时为政府服役,这就是最稳定的、有秩序的农村生活,并未考虑到社会经济活动的复杂性。为维持这种有秩序的、稳定的生活状态,明初制定了各种制度,如黄册制度、里甲制度,路引制度等,防范各种无秩序的人员流动,通过人员的稳定,最终达到国家稳定的目的。同样基于这种治国理念,催生出了“重农轻商”的各项制度,包括财政税收政策和禁海制度。也可以看出明代前期的番舶抽分制度与宋时期相比,无疑是大大退步了。

(二)明代财政税收制度与经济结构的矛盾

明代中后期广东方面的海禁开放政策,并不意味着明代政府对国际贸易态度的转变,主要还是出于财政上的原因,希望通过番舶抽分满足军饷。因此,此时的海禁开放政策,其实是被动的、消极的,对国际贸易出现的新现象、新趋势,并未对征税方法、征税制度做一个适当的调整,古老、僵化的征税方法已经不适应当时高度发达的商品经济、货币经济,最终导致抽分税款的大量流失。我们一方面对当时中国在国际贸易中技术和商品的绝对优势感到惊讶和自豪,另一方面对当时番舶抽分数额之少感到惋惜和遗憾。至明末,明政府在出现巨大的财政危机之时,也只是从田赋、国内商税中进行加征,眼光一直未投向对外贸易。因此我们认为,明朝的衰亡,与僵化、落后的财政税收制度有很大关系。明末的江南、华南一带,民间发达的商业和商品经济与政府古老的、以田赋为中心的税收制度产生了不可调和的矛盾,这种矛盾一直持续到了清代中期,才有所改观。

崇祯末年的文献记载中,经常会出现“气数”一词,如明史中对崇祯帝评价所说,“祚讫运移,身罹祸变,岂非气数使然哉”[21]。当一个朝代衰亡,人们找不到合理的解释时,就只能说“气数已尽”。什么是“气数”?对任何一个朝代而言,所谓“气数”,就是一个政府的经济政治制度是否与当时的社会、经济状况相适应,其中一个重要的因素,就是财政制度是否适应当时的经济生活,在经济结构发生变化时,财政制度能否及时、主动地进行相应调整,并实现财政对经济的调节和引导功能。

(三)财政税收制度的落后在于人才的缺乏

明代财政制度落后的根本原因,在于人才的缺乏。明代的教育内容,是以儒家思想为核心的“四书五经”内容为主,八股文选拔和考试为官员最主要的选拔方法,导致无法培养出治国理政的专门人才。大部分官员以“文学”见长,思维僵化保守,眼界狭窄,以“祖宗成法”为施政原则,当财政制度与经济发展出现矛盾时,只能从现有制度上发现问题并进行修补,加上既得利益集团的阻碍及明代晚期官场的严重内斗,无法以创新思维对现行财政制度进行根本性变革;这些微小的修补措施,对财政制度与经济生活之间的巨大裂痕根本无济于事,导致财政制度与经济生活完全断裂,财政制度对经济生活的调节引导功能基本失效。

四、结语

本文在参考众多学者的研究成果和观点的基础上,对明代广东海关的机构设置沿革、抽分制度、税率及税额进行了研究,从量化方面进行了考查对比。总体而言,明代的海关税制度,无论是较于前代还是后代,都是比较落后的。明代后期处于“大航海”时代的高峰,以澳门为中心的国际航线的建立,大大促进了民间国际贸易的发展,无论是国际贸易的总量还是质量,都处于当时的世界优势地位,此时的中国称为全球的经济中心,是毫无疑义的;这种优势,一直持续到工业革命前。但由于落后的税收制度,导致明代的海关税额大量流失,明代政府對发达的商品经济感到束手无策,找不到可行的解决方案,最终导致了一个朝代的渐渐衰亡。令人遗憾的是,后来的清代政府仍然未找到解决方案,导致中国的国际贸易中心地位渐渐丧失。对于历史研究者来说,“以史为鉴”是研究的最终使命和目的,吸取教训,警醒当代,历史研究对当代而言仍然具有重要意义。特别是今天,我国正处财税制度改革的关键时期,对税收征收、税收监管等制度正在进行深层次的改革,改革过程中就必须吸取古人的经验和教训,堵塞税收征管漏洞,防范偷税、漏税、逃税等各种违法行为。

限于时间和水平及文献资料的有限性,本文中的部分数据由估测得出,并非完全准确,得出的结论与观点也不一定正确,希望学者们指正。

注 释:

① (清)梁廷楠.粤海关志(卷2:前代事实一.汉),清道光刻本。

② (清)梁廷楠.粤海关志(卷3:前代事实二.宋),清道光刻本。

③ (清)梁廷楠.粤海关志(卷3:前代事实二.宋),清道光刻本。

④ (明)郭棐.万历广东通志(卷5:藩省志五.事纪四),明万历刻本。

⑤ (清)梁廷楠.粤海关志(卷4:前代事实三.元),清道光刻本。

⑥ (清)梁廷楠.粤海关志(卷4:前代事实三.元),清道光刻本。

⑦ 明太祖实录(卷28:吴元年12月庚午):474。

⑧ 明太祖实录(卷49:洪武三年二月甲戌):969。

⑨ (明)申时行,赵用贤.大明会典(卷58:番国礼.番王来朝仪),明万历15年内府刻本。

⑩ (明)郭棐.万历广东通志(卷7:藩省志七.公署),明万历刻本。

(清)陈昌齐. 道光广东通志(卷218:古迹略三.署宅一),清道光刻本。

明太祖实录(卷93:洪武七年九月辛未),1620—1621。

(明)郭棐.万历广东通志(卷69:番夷),明万历刻本。

(明)陈子龙等辑.皇明经世文编(卷147:张邦奇﹒张文定甬川集﹒西亭饯别诗序一﹒宁波市舶提举),明崇祯刻本。

明宣宗实录(卷67:宣德五年六月庚午),1571。

(明)申时行、赵用贤撰修.大明会典(卷105:朝贡一﹒外夷上),明万历15年内府刻本,对诸夷朝贡间隔时间作了相关规定,如琉球国二年一贡,安南国三年一贡,暹罗国三年一贡,爪哇国三年一贡。

明孝宗实录(卷73:弘治六年三月丁丑),1367。

明孝宗实录(卷73:弘治六年三月丁丑),1368。

明武宗实录(卷67:正德五年九月癸未),1496。

明武宗实录(卷48:正德四年三月乙未),1082。

明武宗实录(卷65:正德五年七月壬午),1430。

分别参见明武宗实录(卷103:正德九年六月壬辰),2297;(卷123:正德十年四月丙午),2470;(卷149:正德十二年五月辛丑),2912。

(清)鲁曾煜.雍正广东通志(卷58:外番志),清雍正刻本。

(清)梁廷楠.粤海关志(卷4:前代事实﹒明),清道光刻本;叶权、王临亨、李中馥著,凌毅点校.贤博编 粤剑编 原李耳载.北京:中华书局,1987:44记录了总兵汤克宽求助驻澳门葡萄牙人平盗一事:已夷平贼,汤剿为己功,海道抽分如故。由于是汤克宽自己私下与葡萄牙人约定平贼后免抽分,未经过巡抚同意,导致平贼后汤克宽无法履行免税承诺,发生了葡萄牙人抗税事件。

(明)郭棐.万历广东通志(卷69:番夷),明万历刻本。

(明)周元暐.泾林续记,清光绪刻本。

明太祖实录(卷45:洪武二年九月壬子),903。

(明)申时行、赵用贤撰修.大明会典(卷113:给赐四.给赐番夷通例),明万历15年内府刻本。

(明)郭棐.万历广东通志(卷69:番夷),明万历刻本。

(明)郭棐.万历广东通志(卷69:番夷),明万历刻本。

(清)梁廷楠.粤海关志(卷22:贡舶二),清道光刻本。

(明)郭棐.万历广东通志(卷69:番夷),明万历刻本。

此数亦可参见(明)郭棐.万历广东通志(卷69:番夷),明万历刻本。

(清)鲁曾煜.雍正广东通志(卷22:贡赋),清雍正刻本。

(明)周元暐.泾林续记,清光绪刻本。

根据(清)梁廷楠.粤海关志(卷10:税则三)中所载,乾隆一十八年(1753年)广州大关各口收入合计为银514 810.008两,但其中部分金额为国内贸易所征稅,这部分金额按廖声丰.清代前期粤海关的商品流通及税收[J].华南师范大学学报社会科学版,2009,8(01):111-118. 估算为“十二、三万”,扣除此数后金额约为40万两。

根据廖声丰.清代前期粤海关的商品流通及税收[J].华南师范大学学报社会科学版,2009,8(01):111-118所记,其他三关(闽海关、浙海关、江海关)主要征税国内贸易税,基本无国际贸易税,故忽略不计。

注:明代1两=36.8537克 ,根据相关史料折算得出。

参考文献:

[1] [清]张廷玉等著,李克和等点校.明史(卷308)[M].长沙:岳麓书社,1996:4509.

[2] [清]张廷玉等著,李克和等点校.明史(卷75)[M].长沙:岳麓书社,1996:1085.

[3] [清]张廷玉等著,李克和等点校.明史(卷81)[M].长沙:岳麓书社,1996:1164.

[4] [清]张廷玉等著,李克和等点校.明史(卷75)[M].长沙:岳麓书社,1996:1085.

[5] [清]张廷玉等著,李克和等点校.明史(卷325)[M].长沙:岳麓书社,1996:4830.

[6] [明]沈德符.万历野获编[M] .北京:中华书局,1959:317.

[7] [清]张廷玉等著,李克和等点校.明史(卷325)[M].长沙:岳麓书社,1996:4831.

[8] [清]张廷玉等著,李克和等点校.明史(卷325)[M].长沙:岳麓书社,1996:,4831.

[9] [清]张廷玉等著,李克和等点校.明史(卷78)[M].长沙:岳麓书社,1996:1113—1114.

[10] [清]屈大均.广东新语(卷15:货语.黩货)[M].北京:中华书局,1985:432.

[11] [明]张燮.东西洋考.卷7.饷税考[M].北京:商务印书馆,1937:90.

[12] [明]张燮.东西洋考.卷7.饷税考[M].北京:商务印书馆,1937:90-91.

[13] 章深.宋代广州商税大幅度增长的原因[J].学术研究,?2011,(10):112-119;汪圣铎.《两宋财政史》[M].北京:中华书局,1995:723.

[14] 汪圣铎.两宋财政史[M].北京:中华书局,1995:724.

[15] 汪圣铎.两宋财政史[M].北京:中华书局,1995:695.

[16] 黄仁宇.十六世纪明代中国之财政与税收[M].北京:生活.读书.新知三联书店,2001:371.

[17] 万明、徐英凯.明代《万历会计录》整理与研究[M].北京:中国社会科学出版社,2015:2123.

[18] 申学锋.清代财政收入规模与结构变化述论[J].北京社会科学,2002,(1):84-90.

[19] 樊树志.明史讲稿[M].北京:中华书局,2012:285.

[20] 梁方仲.梁方仲文集[M].广州:中山大学出版社,2004:220.

[21] [清]张廷玉等著,李克和等点校.明史(卷78)[M].长沙:岳麓书社,1996:165.