唐诗、宋词中黄昏意象之流变

陆巳仪

(江苏师范大学 江苏 徐州 221116)

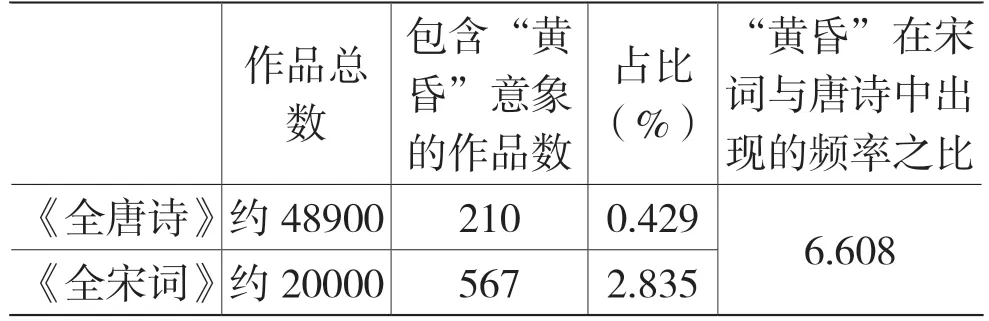

“黄昏”作为中国古典文化中“暝色起愁”范型的主要意象,发轫于先秦时期的《诗经》《离骚》,发展于魏晋时期的建安文学,最终在南北朝时期的田园山水诗中走向成熟。经过汉魏六朝文学的洗炼,“黄昏”发展到唐宋时已然成为文人们特别青睐的一个意象。从数量上来看,虽然“黄昏”作为意象在唐诗和宋词中都较为常见,但在后者中出现的频率显然更高。笔者分别以《全唐诗》和《全宋词》为检索文本,得到了如下数据:《全唐诗》共收诗歌约四万八千九百首,其中诗句包含“黄昏”二字的有二百一十首;《全宋词》共收词作约两万篇,其中词句包含“黄昏”二字的有五百六十七篇。具体请参看下表:

从数据中不难发现,《全宋词》的总量不到《全唐诗》的二分之一,但其中“黄昏”一词的出现频率却远高于唐诗,甚至达到了唐诗的六倍多。究其因,正是这一意象的内涵意蕴在从唐诗发展到宋词的过程中产生了重要的流变,主要体现在以下几个方面:

一、“黄昏”意义之流变

在许多唐诗中,“黄昏”保留着作为一个时间概念的最初意义,即指太阳已经落山但天还没有完全黑下去的这一个时间段,如:

密宇深房小火炉,饭香鱼熟近中厨。野人爱静仍耽寝,自问黄昏肯去无。(元稹《晨起送使病不行因过王十一馆居二首·其二》)

黄昏寒立更披襟,露浥清香悦道心。却笑谁家扃绣户,正薰龙麝暖鸳衾。(司空图《白菊杂书四首·其一》)

黄昏投古寺,深院一灯明。水砌长杉列,风廊败叶鸣。山云留别偈,王事速归程。迢遰罗源路,轻舆候晓行。(戴叔伦《宿天竺寺晓发罗源》)

这样的例子还有不少。在这些诗句中,“黄昏”主要的作用便是点明时间,而与诗作表达的主题、作者或主人公流露出的情感等没有必然联系,这称得上是“黄昏”在古代诗词中最纯粹的用法,因为此时的它还算不上一个真正的意象。

但到了宋词,“黄昏”的这一用法出现频率却大大降低,经过仔细的检阅笔者发现,《全宋词》中包含“黄昏”的五百六十七篇词作几乎无不将之与词人的个体际遇或家国情怀相联,“或叹己之才屈;或伤所处之境穷;或借物以自寓;或对景以伤情”,这使得“黄昏”成为一个具有特定象征与生命内涵的语码。如柳永的《诉衷情》(一声画角日西曛):

一声画角日西曛。催促掩朱门。不堪更倚危阑,肠断已消魂。年渐晚,雁空频。问无因。思心欲碎,愁泪难收,又是黄昏。

对于像柳永这样漂泊在外的游子来说,黄昏无疑是一天之中最易勾起乡愁的时刻。斜阳西挂,万物将息,古老的农耕文明传统早已将“日出而作,日落而息”的作息规律刻在了中国人的基因链上,于是黄昏时分成为了归家与团聚的象征,《诗经·王风》:“日之夕矣,羊牛下来。君子于役,如之何勿思?”牛羊下山,鸡鸭回窝,鸟雀入巢,游子也应当归家,这种期盼一旦无法实现,失望的情绪与巨大的心理落差自然而然地迁移到“黄昏”这一时刻上,牛羊、鸡鸭、鸟雀等尚有团聚之时,繄我独无!于是词人笔下的“黄昏”意象也就带上了求而不得的惆怅色彩,《诉衷情》(一声画角日西曛)正是典型代表:画角声在如血的残阳下平添了一份凄凉,登高倚栏无法消解内心的相思之苦,反而加剧了“肠断”“消魂”“心碎”之感。最后的“又是黄昏”四个字颇耐人寻味,不仅点明时间、与首句的“日西曛”相呼应,而且一个“又”字表明每每黄昏来临,主人公内心的相思愁绪就会泛滥,导致“愁泪难收”。显然“黄昏”这个时间段在词人的心中已经与“返乡”“归家”“团聚”等温馨的画面产生了必然关联,而这种关联的建立也意味着“黄昏”完成了从意义单一的时间名词向意义丰富的意象的转变。

二、“黄昏”感情色彩之流变

从感情色彩的角度来看,唐诗与宋词中的“黄昏”意象有很大的不同。在唐诗中,“黄昏”的感情色彩丰富多样,可以是豪放与激昂,如吴武陵《题路左佛堂》:“雀儿来逐飏风高,下视鹰鹯意气豪。自谓能生千里翼,黄昏依旧委蓬蒿。”可以是寂寥与凄凉,如李商隐《过华清内厩门》:“华清别馆闭黄昏,碧草悠悠内厩门。自是明时不巡幸,至今青海有龙孙。”还可以是豁达与开朗,如白居易的《雪暮偶与梦得同致仕裴宾客王尚书饮》:“黄昏惨惨雪霏霏,白首相欢醉不归。四个老人三百岁,人间此会亦应稀。”

然而发展到宋代,词人们却心照不宣地将“黄昏”的感情色彩局限于“愁”这一个主题之中,柳永、欧阳修、苏轼等词人更是借黄昏写愁绪的个中翘楚。具体来说,一是思亲望乡、思妇怀人之愁,相思本就让人饱受痛苦、坐卧难安,而黄昏更加重了这种伤感。如柳永《凤凰阁》(匆匆相见):

匆匆相见,懊恼恩情太薄。霎时云雨人抛却。教我行思坐想,肌肤如削。恨只恨、相违旧约。相思成病,那更潇潇雨落。断肠人在阑干角。山远水远人远,音信难托。这滋味、黄昏又恶。

二是年华易逝、壮志难酬之愁。黄昏是光明与黑暗交替的过渡时刻,这很容易让人们联想起生与死的交替,因而在宋词中黄昏也常与人生迟暮勾连起来。例如王诜的《蝶恋花》(钟送黄昏鸡报晓):

钟送黄昏鸡报晓。昏晓相催,世事何时了。万恨千愁人自老。春来依旧生芳草。忙处人多闲处少。闲处光阴,几个人知道。独上高楼云渺渺。天涯一点青山小。

永恒的四季更替与人生的年华易逝产生强烈对比,让词人顿生慨叹。门庭冷落、壮志难酬的孤独感更使词人难消愁绪。而一天之中的黄昏就像人一生之中的暮年,更加强了词人心中的不甘与无奈。

前文所举例子柳永的《诉衷情》(一声画角日西曛)中除了相思之情也有人生迟暮的慨叹:黄昏时分与“年渐晚”的迟暮之感遥相呼应,配以“断肠”“愁泪”等描写,使得全词笼罩于一派萧瑟苍茫的暮色愁情之中。事实上,将日暮与人生迟暮相联并非宋人首创,李密在《陈情表》中就曾以“日薄西山”比况其祖母之行将就木,只不过发展到宋代,这一现象已经从文人的“偶一为之”变成了心照不宣的“固定模式”,情感表达也归于统一,即抒发青春不再、壮志难酬的悲叹。

三是山河残破、国势衰微之愁,如姜夔的《扬州慢》(淮左名都):

淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。杜郎俊赏,算而今重到须惊。纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生?

该词以遭劫后的扬州城为对象,空城在黄昏暮色的映照下更显凄凉,词人不禁联想到曾经的繁华,残破之景与痛惜之情融为一体,在昔盛今衰的强烈对比中吟咏出黍离之悲。

经过以上分析不难看出,“黄昏”意象的感情色彩在唐诗和宋词中有很大的差别,究其因不外乎两点:

一是文体本身的区别。王国维在《人间词话》中如是写道:“词之为体,要眇宜修,能言诗之所不能言,而不能尽言诗之所能言。诗之境阔,词之言长。”“要眇宜修”最初是用来表达“一种精微细致富于女性修饰之美的特质”,王国维则借之以形容词这种文体,突出词所拥有的婉约精致的感性之美,这也正是词更擅长抒发人内在的缠绵悱恻之情的原因所在。除了诗善叙事、词善抒情的区别,这两种文体在唐宋文人心目中的地位也有云泥之别,“诗庄词媚”的认知在古典文学中可谓是根深蒂固,在儒家传统礼教的影响下诗需以“温柔敦厚”“大气端庄”为原则,甚至承载着一部分教化世人的道德责任,而词则被看作娱宾遣兴的工具,可以张扬直露地诉说个人情欲,故而绵密的情思、季节变化引起的心绪波动、“花自飘零水自流”的闲愁等都会在词中被真实细腻地描写出来,柳永、晏殊、欧阳修等无不热衷于此。

二是唐宋社会背景不同。唐王朝是一个不断向外扩张的时代,这种强盛的国力和旺盛的生命力迁移到文学之中就体现为一种昂扬的、蓬勃的创作倾向,哪怕是表达悲情也会以高昂的姿态展现出悲中有壮的广阔胸怀。而五代以后天下大乱,人们的注意力开始转向繁华幻灭后的沉思与反省,带有宗教或哲学色彩的人生体悟逐渐出现在文人们的作品之中,冯延巳、李璟、李煜等正是这一创作传统的开拓者,而这种细腻、纤弱、感伤甚至颓废的文学气质被宋代的词文化所接受,并“发扬光大”,由此才产生了上文中提到的“黄昏”意象与各种愁情密不可分的局面。

三、“黄昏”意蕴之流变

由于社会的政治经济和思想文化背景不同,“黄昏”在唐诗和宋词中也拥有截然不同的意蕴。唐诗中的“黄昏”时而带有一种静谧温馨的庄禅意味,这种现象的源头是两晋时兴起的佛道思想与山水田园诗的融合,在陶渊明、谢灵运、谢朓等人的作品中都有所体现,如陶渊明的《饮酒》(其五):

结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辨已忘言。

在这些诗中,黄昏下的图景带来的并不是倦意或愁绪,反而是庄禅人生在意识上的启迪。到了唐代,“黄昏”的这一意蕴被保留下来,当文人们失望于世事之黑暗、仕途之艰辛,他们从尘世的喧嚣中抽离出来,内心产生对“永忆江湖归白发,欲回天地入扁舟”的向往与渴望。这种从热烈向虚清的转变与黄昏的本义“从白昼向黑夜过渡”有着异曲同工之妙。于是在这些文人们的笔下,“黄昏”拥有了一种圆融宁静的意味。

而宋词中“黄昏”的意蕴则趋向于追求哲思后获得的理性观照。理学对宋词的浸润使之更倾向于对生命本体哲学的探讨和对世间百态的哲思,尤其是宋朝的士大夫词,其中的“黄昏”意象有时呈现出作者对生命无常的澄静思考以及思考过后获得的理性观照。词人们往往从最平淡的日常生活入手,如黄昏中的落花、夕阳下的飞燕就经常出现于晏殊、欧阳修等人的词作中。词人们捕捉这些景物带来的细微感受并将之扩大开来,使之成为能够触碰到生命意义的东西,这正是宋词的力量所在。

四、黄昏意象群

当然,唐诗和宋词对“黄昏”意象的运用也有相似之处,即通过“意象的组接,生成意象群;意象群的连缀,构成意象系统”,将“黄昏”和许多与之原型意蕴相谐的意象结合起来,营造出单独一个意象所不能产生的意境。由于“黄昏”作为意象的特殊性——不仅可以代表一个时间片段,还可以作为一个广阔的空间背景囊括万物,与之有关的意象系统可以分为如下两类:视觉意象系统和视听意象系统。

所谓视觉意象系统是指由“黄昏”和其他通过视觉感官捕捉到的事物叠加形成的意象组合,较为常见的有黄昏中的落花衰草、败柳飞鸦、古道荒城等,这些意象所反映出的生命凋零、昔盛今衰的对比,结合着“黄昏”背后的“暝色起愁”母题,表现出层次丰富的文学涵义。如:

秋鸿过尽无书信,病戴纱巾强出门。独上荒台东北望,日西愁立到黄昏。(白居易《寄上大兄》)

落花飞絮耿黄昏。又是一番新恨。(刘过《西江月·其二》)

视听意象系统同样具有此功能,只不过叠加的意象从视觉层面转向了听觉层面:或是自然界的马嘶、蝉鸣、雁叫,或是胡茄、羌笛等乐器的吹奏之声,伴着夕阳的余晖,在“断肠人”听来都带有一种凄苦的情调。如:

处处兵戈路不通,却从山北去江东。黄昏欲到壶关寨,匹马寒嘶野草中。(韦庄《壶关道中作》)

向黄昏、苦苦娇啼怨别,那堪更、东风起。(赵长卿《水龙吟·其三》)

从唐诗到宋词,“黄昏”完成了从时间概念向完全成为意象的转变,也丰富了黄昏意象群,这一过程“凝聚着一些人类心理和人类命运的因素,渗透着我们祖先历史中大致按照同样的方式无数次重复产生的欢乐与悲伤的残留物”。因此,每当我们看到诗词中的“黄昏”,就仿佛能透过这一意象看到它背后隐藏着的历史,体会到永恒与不朽,其中浸润着的是我们整个华夏民族五千年来的悲叹与欢歌。

注释:

①本文所有数据均来自《中国基本古籍库》中的《全唐诗900 卷》及北京电子出版物出版中心《全宋词》电子图书版。

②(清)袁枚.诗学全书[M].贵阳:贵州人民出版社,1990.8.

③王国维.人间词话[M].上海:上海古籍出版社,1998.19.

④叶嘉莹.中国词学的现代观[M].长沙:岳麓书社,1990.67.

⑤严云受.诗词意象的魅力[M].合肥:安徽教育出版社,2003.243.

⑥(瑞士)荣格.论分析心理学与诗的关系[A]叶舒宪等.神话——原型批评[M].西安:陕西师范大学出版社,1987.99.