“调”与“音链”:论朝鲜族“盘索里”唱段旋律的生成逻辑

文◎宁 颖

“盘索里”(Pansori)是朝鲜族①本文所说的“朝鲜族”是一个广义的概念,包括具有同样族缘、血缘、语言、生活方式、风俗习惯、艺术类型的韩国人、朝鲜人、中国朝鲜族人,以及全世界各地的朝鲜半岛移民。盘索里相关概况,参见宁颖《中韩跨界语境中延边朝鲜族“盘索里”溯源与变迁研究》,中央音乐学院2014 年博士学位论文。典型的说唱形式,“一人边说边唱,一人击鼓伴奏”为其主要的表演方式。盘索里艺人如何通过音乐叙述故事情节,一直是盘索里研究的核心问题。笔者曾从节奏模式“长短”(Changdan)的角度阐释了盘索里音乐的叙事逻辑和叙事过程。②宁颖《论“长短”的生成逻辑——以朝鲜族“盘索里”表演为例》,《中央音乐学院学报》2016 年第1 期。本文将延续这一话题,以“调”(Jo)为切入点,探索盘索里表演过程中唱段旋律③朝鲜族语与汉语不同,属于无声调的语言,其重点为语气、语调和逻辑重音。因此,朝鲜族说唱和戏曲演唱中并不存在依字行腔的情况,盘索里旋律也并非与唱词完全吻合,而是对唱词语调的模仿与戏剧化创造。同样,也不能简单地将盘索里艺人演唱出来的片段视为唱腔音乐,因为其演唱中所用的技巧与方法能否被视为“腔”或“腔调”仍有待进一步研究。的生成逻辑。

如果说“长短”是盘索里音乐的骨骼和框架,那么以风格流派和故事情节为基本语境④盘索里的风格流派,被局内人称为“制”。19 世纪,盘索里在朝鲜半岛呈现出繁荣的景象,并形成了东便制、西便制和中高制为主的不同风格流派。中高制与其他较小的流派支脉逐渐融合、消失,唯有东便制、西便制得到了较为完整的传承。这两个流派演唱和传承的主要内容为《春香传》、《沈清传》、《兴甫传》、《水宫歌》(也称《兔鳖歌》)、《赤壁歌》五部民俗故事。20 世纪40 年代,传入我国东北地区的盘索里音乐,即主要来自这两个流派不同支脉的音乐。风格流派与故事情节作为“调”得以使用的基本语境,是研究中特别重要的问题,但因本文探讨的核心为“调”和旋律发展中呈现出的“音链”,以及二者之间相辅相成、互为文本的关系,故对它们着墨较少。参见宁颖《中韩跨界语境中延边朝鲜族“盘索里”溯源与变迁研究》。、以不同的“调”为语篇、以“音链”为语汇而构成的“旋律”,则是盘索里艺人叙述故事的血肉与组织——让盘索里之所以为盘索里,而非其他音乐品种的核心元素。其中,“调”作为局内人的术语,则是进入盘索里音乐语言系统和理解盘索里音乐生成逻辑的重要环节,也是艺人创造音乐的前提。笔者在多年的中韩跨国田野考察和研究经验的基础上,以中韩不同年代的盘索里录音、唱本为素材,从对“调”的解读开始,到发现其间被笔者称为“音链”的音乐语汇,及其与“调”、流派之间的紧密关系,逐渐展开对盘索里唱段旋律及其生成规律的分析。

一、“调”释义

从古至今,朝鲜半岛“调”的概念非常多元,甚至在不同的音乐品种当中对“调”的认知也存在较大差异。对于盘索里,“调”(Jo)是什么,在笔者与中韩盘索里歌手的对话中,没有一个确定的答案,它是一个既客观存在又伴随较强主观体验的词汇,且在话语中,它几乎不单独出现,经常伴随着一些固定的定语使用,如平调、界面调等。然而可以明确的是,“调”与西方音乐体系中的调式(mode)、调高(key)、调性(tonality)的概念均有所不同,它不仅融合三者内容于一身,尤其在盘索里表演中,它还包含有旋法、唱法等含义。

通过对十余位韩国盘索里艺人、音乐学家的采访,以及对古今相关文献的研读,笔者大致梳理出了“调”之于盘索里的三层含义:第一,调式、调性、音阶;第二,旋法;第三,唱法与风格。其中,以“调”作为旋法的含义最为重要。这与我国学术界以往关于盘索里相关研究中所表述的“羽调、平调、界面调”(多只包含上述第一层含义)之“调”的概念有所区别。⑤我国学者对于盘索里音乐的关注始于20 世纪50年代全国性民间音乐的发掘工作,接着是80 年代的民间音乐集成工作。此前,因为其他因素的限制和移民艺人对传统音乐理论了解甚少,而未有机会进行深入的分析,使得相关研究基本以概述形式呈现。笔者于2009 年完成的硕士学位论文《延边朝鲜族“南道盘索里”传承模式研究》也因缺乏海外田野考察,对盘索里的“调”的认知有所偏颇。2012年8月笔者开启了在韩国为期13个月的实地考察,后于2014 年4 月完成博士论文《中韩跨界语境中延边朝鲜族“盘索里”溯源与变迁研究》,对“调”这一概念进行了梳理与分析。鉴于此,笔者基于近年来对我国延边地区盘索里音乐的母体及其流派归属的溯源与分析,⑥盘索里产生于17 世纪的朝鲜半岛,至19 世纪最为流行繁荣,20 世纪初朝鲜半岛进入日本殖民时代,传统音乐传承与发展严重受限,期间很多流派失传,只有东便制和西便制较好地传承至今。20 世纪40 年代,盘索里随朝鲜半岛移民传入我国东北,并在延边朝鲜族自治州(文中简称“延边”)经历了三代(第四代尚未成熟)传承。为中韩盘索里音乐中相同的“调”的概念、多重内涵,以及“调”在盘索里表演中的特征正名。⑦需要指出的是,“调”之于不同音乐品种的意义是有所区别的,即便是具有相同称谓的调,在不同的表演形式中,所呈现的内涵也有很大差异。本文所触及的,仅仅是与“盘索里”相关的“调”的概念。

(一)“调”作调式、调性、音阶解

韩国的传统音乐体系,存有“羽调”“平调”“界面调”三种基本的“调”概念,并在其基础上又衍生出其他调,如上平调、下平调等。但是,这些“调”应作为整个朝鲜族音乐框架内的共性特征,尤其是被记入史册的主流音乐体系(以宫廷音乐为主)中的常见音乐类型的用调;而产生于民间并且流动于多地域空间的盘索里,却有着自身的个性特征。

特别需要注意的是,韩国传统音乐体系中“调”的概念,在大多数盘索里艺人的观念中是不存在的,其证据最早可见于《朝鲜唱剧史》(1940)中对盘索里“名唱”(对著名盘索里艺人的敬称)的采访记录,书中没有对“调”的格外强调,也没有对“调”之于“盘索里”的含义作出解释,可以说该书对“调”概念的表达极不明确。并且在当代韩国学界,大多数学者也认同盘索里中不存在“调式、调性”的概念,而所谓盘索里的“调”则主要是指音乐旋法。尽管如此,通过对不同流派完整版本盘索里音乐的聆听、体验与分析,笔者发现“调作为调式、调性的概念”在一定程度上是存在的,故有必要先对这层含义及认为其存在的原因予以说明。

通过对录音与唱本的分析发现,盘索里的“调”,主要包括“羽调”(Ujo)和“界面调”(Gemyeonjo)两类。而“平调”(Pyeongjo)在盘索里发展过程中已经逐渐减少,特别是在音响记录的20 世纪以后的盘索里音乐中,“平调”非常少。但这并不意味着“平调”早已被盘索里艺人所抛弃。韩国学者李辅亨告诉笔者,在具体应用的过程中,由于“平调”的旋法与“羽调”相同(“羽调”是“平调”上方八度调,二者音阶形式相同),因此后将二者视为同一调式,并将二者均称为“羽调”。

笔者之所认为盘索里的“调”具有调式的意义,与盘索里音乐来源较广不无关联。目前,学界普遍认同盘索里中的“羽调”源于朝鲜半岛的另一种音乐类型“歌曲”(Gagok)中的“界面调”,⑧한안영「판소리의 우조」,『한국 음악 연구 제2집』,1972 년,83 쪽(韩万荣《盘索里的羽调》,《韩国音乐研究第2 辑》,1972 年,第83 页)。以sol—la—do—re—mi 为五声音阶,⑨在韩国传统音乐体系中,“羽调”的音阶为:黄钟(♭E)—太簇(F)—仲吕(♭A)—林钟(♭B)—南吕(C)。主音为sol,通常以sol 或do 为终止音。实际上,根据史料记载,这一调式即是我国宫调系统中的“徵”调式。⑩源于古代文化交流过程中对宫调理论的理解与接受。盘索里艺人将这一调式音阶借用,但演唱过程中所用旋法却与“歌曲”不同,故音乐风格与“歌曲”也不相同。

另外,朝鲜半岛传统音乐理论中所记载的“界面调”,也被认为与我国古代宫调系统中的“羽调”结构相同,即由“羽、宫、商、角、徵”转换而来的五声音阶:la—do—re—mi—sol。但由于盘索里在形成、发展的过程中,曾与朝鲜半岛的南方古调结合,导致其初始音阶形态产生变化,因而很难分辨出原有的痕迹。故而逐渐形成了以mi—(sol)—la—si—do—(re)为基本框架的六声音阶结构(或可理解为以mi—la—si—do四声为基础的六声音阶结构),调式主音为mi,终止音为mi 或者la。⑪이보형「육자백이토리 음조직 역구」,『한국음악연구 제24 집』,1996 년,11-30 쪽(李辅亨《六字白乙方言区音调研究》,《韩国音乐研究第24 辑》,1996 年,第11—30 页)。其间si 的出现,应与南方语言和古调中的地方腔调有关,这一点与陕北民间音乐中欢音、苦音风格的形成有相似之处。有了固定的音阶、主音和终止音,也就自然具有了“调式”的意义。

(二)“调”作“旋法”解

“旋法,即音乐旋律发展的方法,一般包含两层含义:一是旋律横向推进的方法,如重复、变奏、模进、对比等;二是指音高运动的大体趋势和具体形态。”⑫徐先玲、李相状主编《经典戏曲集萃》,中国戏剧出版社2005 年版,第199 页。“调”,作盘索里旋法的解释,在韩国学界已经得到普遍认同。他们认为传统盘索里中存在“界面调”、“羽调”、“梅那里调”(Menalijo)、“津京调”(Jingyoeong deuleum)、“半京调”(Bangyeongdeuleum)、“ 说 隆 制”(Seoreongje)⑬“说隆制”,是盘索里发展过程中较早形成的流派风格,但未形成完善的流派机制,在发展过程中逐渐与其他流派合流。此处的“说隆制”则是对其流派用“调”的表述。等具有不同地域、不同流派风格的旋法类型。根据韩国学者的研究成果,笔者对盘索里音乐中曾经存在的主要旋法进行了梳理(见表1⑭根据以下文献整理:이보형「육자백이토리 음조직 역구」,11-30 쪽(李辅亨《六字白乙方言区音调研究》,第11—30 页);김혜정『판소리 음악룬』,민속원,2009 년,122 쪽(金惠亭《盘索里音乐论》,《民俗苑》,2009 年,第122 页);이보형「판소리 권사득 설렁제」,『석주선교수 회갑기념 민속학논총』,1973 년,167 쪽(李辅亨《盘索里权三得说隆制》,《石宙善教授花甲纪念民俗学论丛》,1973 年,第167 页);이보형「판소리 경드름에 관한 연구」,『서낭당 1』,1971 년,19 쪽(李辅亨《盘索里京调的相关研究》,《城隍堂1》,1971 年,第19 页);성기련「20 세기 염계달제 경느름의 변모양상연구」,『판소리 연구 제12 집』,2001 년,322 쪽(成耆莲《20 世纪廉季达制京调的变貌研究》,《盘索里研究第12辑》,2001 年,第322 页);이보형「메나리조」,『한국 음악 연구 제2 집』,1972 년,234 쪽(李辅亨《梅那里调》,《韩国音乐研究第2 辑》,1972 年,第234 页)。)。

表1 盘索里主要的调名和旋法

为方便比较,笔者将前文分析过的“羽调”和“界面调”也放入表1 对照。表1中的七种“调”(作为旋法),基本上出自三种音阶,换句话说,是从三种音阶衍生出了七种“调”。需要指出的是,这仅仅是一些主要的“调”,不包括不常用的“调”。这些拥有相同音阶的“调”,以各自的旋法特征相互区别。但其中也有一些“调”,在旋法方面也呈现出相近的状态,如“平调”“半京调”“羽调”“东江山制”⑮“东江山制”与上述“说隆制”一样,是盘索里发展过程中的一个小流派,后与其他流派合流。而此处的“东江山制”是对该流派用“调”的表述。“说隆制”之间的旋法相似度很高,只能进一步通过终止音和终止形态加以判断和区分。但是从学者记录的乐谱来看,艺人在实际演唱过程中,未必一定以某一种固定的形式作为终止。因此,目前韩国学界除了对“盘索里中羽调和平调被视为同一个调”的观点达成共识以外,关于其他“调”的说法尚存诸多争议,还有很大的探讨空间。

尽管盘索里音乐的旋法类型在韩国学者的表述中较为丰富多样,但音响和唱本中所呈现的却并非如此。一方面,从这些“调”的出处来判断,“东江山制”和“说隆制”的旋法并没有出现在我国延边的盘索里音乐当中,这与它们各自所归属的流派有关。其中,“东江山制”由名唱牟兴甲创造,曾是其部分唱段中的独特唱调。⑯김혜정『판소리 음악룬』,민속원2009 년,122 쪽(金惠亭《盘索里音乐论》,《民俗苑》,2009 年,第122 页)。“说隆制”则是名唱权三德在部分唱段中使用的特色唱调。⑰이보형「판소리 권사득 설렁제」,『석주선교수회갑기념 민속학논총』,1973 년,167 쪽(李辅亨《盘索里权三得说隆制》,《石宙善教授花甲纪念民俗学论丛》1973 年,第167 页)。另一方面,“津京调”和“半京调”均来源于“京调”,即韩国首尔、京畿道地区传统音乐的特征。⑱이보형「판소리 경드름에 관한 연구」,『서낭당 1』,한국민속극연구소1971 년,19 쪽(李辅亨《盘索里京调的相关研究》,《城隍堂1》1971 年,第19 页);성기련「20세기 염계달제 경느름의 변모양상연구」,『판소리연구 제12 집』,2001 년,322 쪽(成耆莲《20 世纪廉季达制京调的变貌研究》,《盘索里研究第12 辑》,2001 年,第322 页)。“梅那里调”则是东部民谣的风格。⑲이보형「메나리조」,『한국 음악 연구 제2 집』,1972 년,234 쪽(李辅亨《梅那里调》,《韩国音乐研究第2 辑》1972 年,第234 页)。李辅亨教授通过几十年的研究发现,“这些调原本就是被借鉴到盘索里当中的,多与界面调同时使用,而在当代盘索里唱本中基本上都已经转化为界面调了,也就是被界面调化了。”⑳此番表述来自2013 年5 月于韩国首尔,笔者对李辅亨教授的采访与答问。由上可以得出结论:目前无论是在韩国还是在我国延边地区,盘索里的主要旋法确以“羽调”和“界面调”为基础。

(三)“调”作唱法、风格解

除了“调”的概念外,朝鲜半岛还有“唱调”的概念,这个称谓正是从唱法、风格的层面对盘索里中的“调”给予的基本界定。在此界定下,“调”等同于“唱调”。“唱调”不仅包括声乐唱调,还包括乐器的调弦法,这与乐器为声乐伴奏有关。可见,“唱调”的概念在某种程度上亦与旋法截然分开。

与传统音乐中的调式概念相对应,声乐唱调中也有“平调”“羽调”“界面调”之分。朝鲜半岛古籍《海东歌谣》《歌曲源流》对此有描述:“平调属土声、雄深和平”;“羽调属水声,清壮激励,声律舒畅”;“界面调属金,哀怨激烈,声律惆怅”。[21]김수장『해동가요』,1746~1763 년(영조22~39년).(金寿长《海东歌谣》,1746—1763 年);박효관,안밍영『가곡원류』,1876 년(고종13 년).(朴孝宽、安玟英《歌曲源流》1876 年)。在目前的研究成果中,许多学者也多用相同或相似的内容来描述盘索里的唱调,笔者在聆听时,也的确能感受到各唱调风格的特点与区别。但是这些古制中的唱调,仅在20世纪初以前出生艺人的音乐中体现较为明显,在日本殖民时期(1910—1945)艺人的音乐中有相当的保留,而在当代艺人的音乐中却几乎只能听到“羽调”与“界面调”两种风格与差异。这与前文所提及的盘索里“羽调”与“平调”音乐旋法相同、其他旋法趋向于用“界面调”的观点基本是对应的、一致的。

尽管本文分别从三个层面对盘索里的“调”意义进行解读,但是这只是学术研究过程中的权宜之法。在盘索里的表演过程中,“调”三个层面的含义是相辅相成、相互融合的,特别是对于盘索里艺人来说,并不存在相互分离的概念层次,无论是“羽调”还是“界面调”,都是一个完整的形象、一种独立的声音特质和表演状态。

此外,需要补充的是,在现有的研究成果中,笔者几乎未见到过关于“调高”和“定调”的讨论,这或许与盘索里表演使用非固定音高乐器圆鼓作伴奏有关。事实上,盘索里艺人的表演是不涉及定调问题的,艺人根据自身的嗓音条件,自行、随机选择唱段开始音的音高,当然这也形成了相对个人化的调高。另外,若是要针对某一艺人的完整版盘索里音乐进行专门研究,对调高和定调的分析还是有必要的,因为在一部完整作品中,我们可以通过不同唱段的调高变化,来分析艺人构建盘索里音乐的想法与特点。

二、“盘索里”唱段旋律中的“音链”现象

当笔者向艺人问及关于盘索里旋律的问题时,通常会得到两种答案:第一,“羽调”比较简单,“界面调”比较华丽;第二,学唱时以模仿老师演唱为主,并不曾提及类似旋律生成、发展的问题(这与我们从小学习母语的情况大体一致,无须懂得语法和逻辑)。笔者认为,这并不代表在盘索里体系中没有局内人的旋律发展理论,只能说明旋律的生成对于艺人来说就不是问题,多年的耳濡目染已使艺人的大脑中积累起一个旋律材料“数据库”,使得艺人在演唱过程中,能够无意识却有秩序地使旋律不断流出。尽管在现代语境中即兴表演已然衰落,但是也不能因此否定其内部存在鲜活元素的本质。带着这个想法,笔者开始广泛地聆听不同时代艺人的录音,观看当下艺人的现场表演和视频,并发现“音链”作为基础语汇,是构建起盘索里唱段旋律语义特征的基本单位。

(一)“音链”的定义及其特征

“音链”(chain),并非局内人固有的概念,而是借自语言学,且用于分析由两个或多个音相互连接而组成的具有固定的意义和独立形象的链条,结构上基本与语言学中的音节相对应,它非常形象地比喻和描述了构成盘索里的基本单位特点。音链由索绪尔提出,是一种语言符号,用来指代线性的、凭借听觉无法被区分的连续体。若要将一条音链切分开来,我们必须参照语义。[22]参见朱永生《语言·语篇·语境》,清华大学出版社1993 年版,第76 页;赵敦华《现代西方哲学新篇》,北京大学出版社2001 年版,第234 页。换言之,“音链”是一个可被切分、具有语义功能的连续体,可将其视为一个固定的语汇;如果将音链切分或将某部分从其中分离出来,或许其语义和性格也会随之改变。

此外笔者发现,“音链”也可被视为一种固定的旋法而存在,而“调”正是解读该旋法的语义单元,即在以某个“调”为中心的旋律发展中不可被随意拆分的音乐要素,“调”赋予“音链”独有的性格与特征。如果将“调”中的每个音视作旋律发展中的语素,那么“音链”就是构成旋律的固定语汇或固定搭配的短语,而“调”就是语义素材,盘索里唱段的故事情节与风格流派就是它们重要的语境。换言之,唱段内容情节和流派风格,决定了对“调”的选择,不同的“调”中包含着不同的“音链”结构,对“音链”的性格特点具有限制力和约束力。同时,“音链”作为介于“调”与旋律之间的中层结构,[23]此处需提到一个中韩学者都关心的理论问题:从结构方面来讲,本文所用的“音链”一词与王耀华先生的“腔音列”概念确有相似之处,但由于目前并不能确定盘索里音乐是否具有“腔”的性格,所以笔者认为并不适合直接用“腔音列”代替之。王州、王耀华《中国传统音乐结构学》(人民音乐出版社2020 年版)对“腔音列”的定义为:由两个或三个以上腔音所构成的音乐结构的基本单位。韩国学者权五圣、李辅亨对王耀华的理论也有所了解,并曾与笔者探讨过韩国传统音乐中与“腔”相似的现象,但是作为一个颇具理论深度的问题,仍需要日后与更多学者来共同对之进行考证。也具有将“调”转化为不同旋律、不同流派,表述不同故事情节的能力。总体来讲,“音链”基本上具备以下几个特征:

第一,“音链”有“头”有“尾”,即有起点有终点,并且有平行、上行、下行、波形四个方向。

第二,“音链”具有调性特征,通过一些特色“音链”可以辨别调性。

第三,“音链”既是一种结构,也是一种旋法。在盘索里音乐中,无论“东便制”还是“西便制”,无论是在韩国还是在延边,音乐的旋法特点都是相同的,因为所用的“调”相同,而“调”在盘索里中主要就是指旋法。另外,“音链”是旋律生成过程中的基本结构(最小结构为单音),是生成唱段的主要结构性素材。

第四,“音链”具有组合特征。盘索里音乐中的常用调只有“羽调”和“界面调”,艺人通过对“音链”的切换和组合,生成不同的旋律,从而丰富音乐,以克服在长篇叙事过程中的重复现象,并缓解观众的审美疲劳感。

(二)“音链”与“调”的关系

“音链”形成的前提是“调”,“调”决定了“音链”的结构和性格。所以,“常用音链”就是艺人以某个“调”为中心进行旋律发展时所经常使用的“音链”。在实际应用中,调式音阶中的各个音会出现在不同的“音链”之中,但并不是所有的调式音都能够成为“音链”的起音(或起点音)。一般只有调式骨干音才能作为“音链”的起音。在“羽调”中,do、mi、sol、la 可作为“音链”起音(do、sol 为旋律终止音);在“界面调”中,主要以do、mi、la 三个音作为“音链”起音(mi、la 为旋律终止音),以sol 为起音的情况较为少见。如表2 所示,笔者根据本文所涉及的中韩盘索里唱本,总结出了“羽调”和“界面调”中的常用“音链”。

表2 “羽调”与“界面调”中的常用“音链”

(续表)

从表2 可以发现,在“羽调”和“界面调”有11 个相同的“音链”,分别是:以do 为起音的do—do(平行)、do—mi(上行)、do—la—mi(下行);以mi 为起音的mi—mi(平行)、mi—la(上行)、mi—re(下行)、mi—do(下行);以sol 为起音的sol—mi(下行);以la 为起音的la—la(平行)、la—mi(下行)。一方面,这与“羽调”和“界面调”的音阶拥有五个共同音有关;另一方面,则再次说明,这些“音链”是盘索里音乐中的基本语汇,是旋律发展的共性素材。同时,表2 中那些为“羽调”和“界面调”各自拥有的不同“音链”,则是用以区别二者音乐风格和流派归属的重要元素。如“羽调”中以do 为起音的do—la—mi(下行)和“界面调”中以do 为起音的do—si—la—mi(下行),因两者相差一个音,而呈现出截然不同的音乐性格。

三、音链组合:盘索里旋律生成的核心逻辑

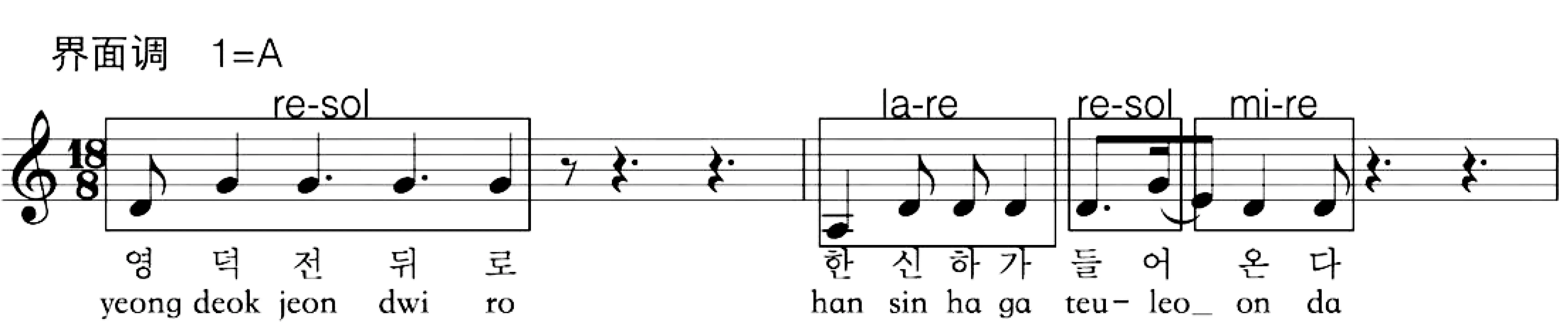

“音链组合”是盘索里旋律生成过程中最基础、最重要、最为核心的方法。在实际应用中,艺人将同一“调”内的“音链”进行连接、组合,放在一起构成了不同的音组,以至构成连贯、完整的唱段旋律。笔者大致梳理出以下三种“音链”的基本组合方式(谱例上方所标调高代表歌手实际演唱的调高,为方便对比,笔者将其移为a 小调记谱,下文谱例同)。

(一)以一个“音链”为核心、其他“音链”为辅助的组合方式

《沈奉事哄逗沈清》(见谱例1)的整个唱段,都是围绕着la—do—si—la 展开的,其间辅以“界面调”中的其他“音链”,如mi—la、la—la、la—mi、do—do 等。这 种旋律组合方式很常见,是盘索里旋律的重要生成方法。

(二)将拥有相同终点音的多个“音链”进行组合的方式

谱例2为“界面调”旋律,主要以mi为“音链”终点音而组成的mi—mi、re—mi、do—si—la—(sol)—mi、do—mi、mi—do—si—la—sol—mi 五个音链,继而生成了一条以mi 为中心音的旋律线条。前文曾提及,盘索里艺人喜用“界面调”,并曾将许多“唱调界面调化”。“界面调”的调式主音为mi,因此,类似谱例2 中的音链组合方式和旋律生成方式在盘索里的表演中就非常普遍。

谱例2 《兴甫歌》“钱打令”第一部分片段(崔丽玲唱,宁颖记谱)

(三)“调”内“音链”之间相对随意的组合方式

从谱例3 和谱例4 可以看出,每个“音链”的连接较为随意,并没有刻意突出以某个音或某个“音链”为中心的目的。在盘索里音乐中,这种“音链”结合方式也极为常见。但需要指出的是,如果用此种方式进行旋律发展,那么唱段的终止处所用的,一定是以相关调式终止音为终音的“音链”。当然,这一原则也适用于其他“音链”组合方式。

谱例4 《春香歌·乱发》片段(崔丽玲唱,宁颖记谱)

以上是几种最为常见的“音链”组合方式,艺人在创造旋律时表现得更为灵活、多样。对于研究者来说,如何在旋律线条中将“音链”区分出来,一方面需要大量的聆听经验,另一方面还要遵循长短、唱词和情绪、流派的特点,并不能因为几个音相邻,就认为它们是固定“音链”。因此笔者认为,就旋律谈旋律的方法显然不能满足盘索里的研究,这一点正是同笔者一样具有局外身份的研究者需要予以格外关注的重点。

在旋律的生成过程中,除了以“调”骨干音为核心的“音链”和“音链”的组合方式以外,艺人还会运用“重复”“模进”“同头换尾”“逆行”“移调”等方法对旋律予以展开,它们既是对“音链”组合方式的变形发展,对“音链”组合所示内容的再次丰富与补充,也是艺人叙事风格的体现,对于强调唱段内容、人物情绪具有一定的作用。但需要说明的是,这些手法在“东便制”中较为常见,在“西便制”中则相对较少。[24]对我国延边盘索里的跨界溯源发现,延边的《兴甫传》音乐源自“东便制”;其他四部故事的音乐则源于“西便制”。为让读者对延边地区的盘索里有所了解,故采用了其间的音乐为例。笔者将另外撰文对延边盘索里音乐的流派、支脉归属问题予以解读。尽管当代许多韩国艺人对“东便制”“西便制”唱法进行了融合,使得二者的界限已渐趋模糊,但是在旋律展开手法方面来看,却仍然存在差异。

结 语

本文以局内人的术语“调”为研究切入点,以唱段旋律的生成过程为主线,展开对盘索里音乐叙事特征的讨论。五年前笔者以“长短—长短变体”,如今以“调—音链—旋律”(故事情节[25]艺人对“长短”模式的选择,及其与不同“调”的搭配,也体现了艺人对盘索里故事脚本的核心逻辑和基本框架的构建。该部分内容也将另外撰文探讨,将与本文和《论“长短”的生成逻辑——以朝鲜族“盘索里”表演为例》共同构成盘索里的音乐叙事与故事叙事,可了解二者间的“文本间性”关系,以及共同阐释“何为盘索里”与“盘索里为何”的核心内涵。与流派风格)的逻辑,持续探讨了盘索里音乐的生成逻辑,分层且联合阐释了艺人对盘索里音乐的建构。通过对流派、“调”和“音链”之间关系的探讨,本文就盘索里唱段旋律的生成逻辑做如下结论:盘索里艺人以具有特定语义特征和固定形象的“音链”为基本单位,以文中所述三种主要的“音链”组合方式为核心发展逻辑,辅以重复、模进、同头合尾、逆行、移调等手法,创造了盘索里的唱段旋律。

还须强调,一方面,盘索里传入我国之后,“长短”“调”等朝鲜族传统音乐核心元素的结构和特征并未发生改变,体现出了我国延边盘索里艺人通过音乐实践着对族群“根文化的坚守与认同”;[26]延边艺人对盘索里音乐中的核心元素予以继承的同时,也在中国语境中适应着主流文化和大众的需求,并主动地对唱法、传承方式等方面进行调适,进而表现出一个少数民族对于国家和社会的认同。详见拙文《“跨界”双重城镇化背景中的朝鲜族传统音乐——以国家级非物质文化遗产“盘索里”的传承与表演为例》。另一方面,在局内人不知如何阐释,或缺乏局内人阐释的情况下,本文借用了语言学中的“音链”概念,来分析盘索里音乐中的相似现象,不妥之处,还望学界同人指正。

——关于戏曲流派传承的再讨论