被遗忘的大教堂

摘 要:短篇小说《大教堂》是美国当代著名的短篇小说家雷蒙德·卡佛的杰出作品,他通过描写主人公与盲人罗伯特的初次交往,展现了现代人从自我封闭走向相互理解和沟通,为人的生存世界照亮了一种可能。昆德拉曾在《小说的艺术》中提到人们变得盲目以至于无法看清世界的整体和自身,掉入到海德格尔对存在遗忘的状态之中。小说《大教堂》展现的正是现代人所遭遇的精神困境,我们只能通过自己获取的信息来判断这个世界的真假、虚实。视觉理性占据了绝对的地位,人们相信眼见为实,以至于被眼前的东西所蒙蔽而不自知。而卡佛通过主人公与盲人罗伯特对于大教堂的视觉、触觉感知,借此隐喻,窥见了在科学理性之下,人的自我精神救赎。

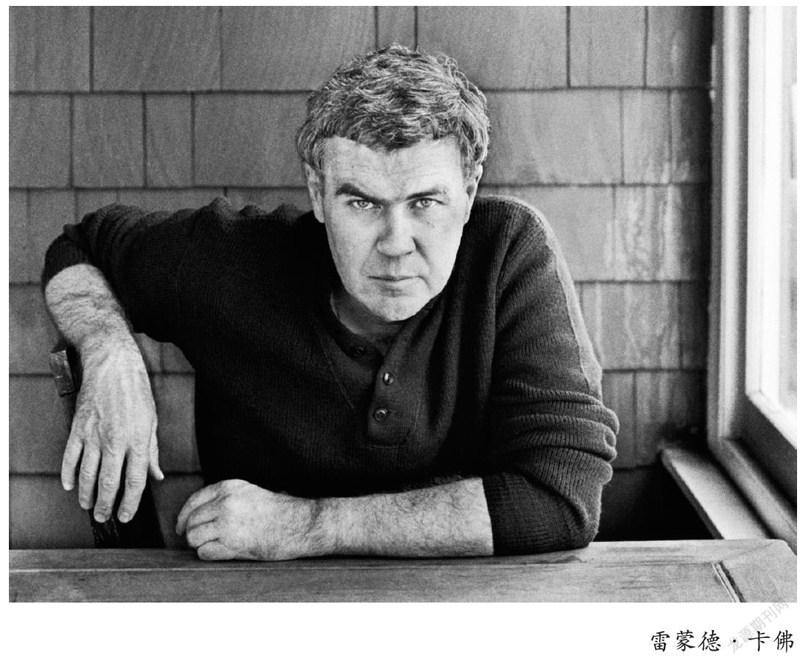

关键词:卡佛;大教堂;视觉理性

一、视觉理性与触觉感知

《圣经·创世纪》中亚当和夏娃在偷吃智慧果后,眼睛变得明亮起来,才看见对方的赤身裸体。视觉带着主体与客体的认知,开启了人类通向智慧的大门。在西方哲学中,“视觉中心主义”是“逻各斯中心主义”在视觉观看领域的集中体现,是视觉与理性紧密结合的产物。从柏拉图对视觉哲学的二元论认识就区分了“心灵之眼”和“肉体之眼”,描绘出了一个现实的世界和行而上的理念世界,也展示了理性和感性二元对立的思维模式。这一传统也被笛卡尔巩固,“视觉中心主义”就此成为理性的代名词。在《小说的艺术》中昆德拉认为在卡夫卡和哈谢克的作品中理性与非理性陷入了悖论。“正当理性大获全胜之际,纯粹的非理性,也就是只想体现其意志的力量,占据了世界的舞台。”[1]13视觉理性走到了触觉感知的对立面,人离真实的感知越来越远。小说一开始,主人公“我”对盲人罗伯特的印象是从电视中观看得来的。“在那些影片里,瞎子们行动缓慢,永远板着脸。”[2]211对“我”而言拥有视觉就像拥有了解释的权力,观看转变成凝视,这种凝视则预示了一种权力关系。在福柯看来,凝视者是身居高位的主体,被凝视者是弱势的客体。“我”试图运用视觉去支配作为被观看的个体罗伯特,“我”直指罗伯特的视觉缺陷,甚至可以说是一种刁难。比如“我”故意询问罗伯特坐的是火车哪一边的座位,“我”故意在饭桌上祈祷,“我”迫切地想打开电视转移注意力,这些都体现了视觉所带来的距离感。然而面对着“我”的视觉凝视,盲人罗伯特作出了截然不同的反应。他半开着玩笑,耐心回答着自己坐在火车右边的座位。他吃东西时有条不紊,就好像瞄准好了似的。他不仅能分辨黑白和彩色电视的不同,而且乐于听电视学习。可“我”只相信自己所看到的,在盲人罗伯特面前,视觉反而一步步失去了主动性与支配性,凝视带来短视与盲视。齐泽克在《快感大转移》中认为:“凝视确实是一种权力,然而与此同时,在更基本的水平上,它也是权力的对立面,即无力,就它包含了一个不得不观察一切的固定的观察者而言。”[3]罗伯特虽丧失视觉,然而他所观照的世界是一个包容与接纳的世界,他的世界里并不是主客对立的世界,他无法呈现世界的幻想,因为他就是世界,就是存在本身。柏拉图的《智者篇》中提到人对存在的失落,“我”就像陷入了海德格尔所说的非本真的存在之中,企图通过占有和利用来获得幸福和自我的力量。但这种企图注定要失败,因为对“实在物”的占有和利用总是无常的。

小说中最经典的片段是“我”在和盲人罗伯特交流时,迫切地想将自己看到的大教堂传达给他。可是仅仅凭借着自己的眼睛,“我”无法准确地传达出大教堂是怎么样的,只能断断续续地描绘出大教堂外形的高和大,无法真正感知大教堂的意味。视觉乐于把世界转变为扁平的图像,从而失去丰富的内涵。人成了旁观者、观察者,脱离了世界的包容。视觉带来距离感,然而触觉却收获了亲近感。在“我”为无法描述大教堂而感到歉意之时,罗伯特主动提出建议,拿起纸和笔一起来画大教堂。“我”通过盲人罗伯特的鼓励和指引,逐渐跨越了主体与客体的沟通鸿沟,和盲人罗伯特一样用触觉、用心灵去感知大教堂的外形和内里的精神意味。“我”在整个绘画过程中异常的投入,甚至到了小说结尾的时候,“我”宁愿闭着眼睛,想多闭一会,“我觉得我应该这样做”。视觉理性暂时远离了“我”,“我”从对盲人的偏见和对世界冷冰冰的关照中摆脱出来,获得了前所未有的宁静。

与视觉相比,触觉感知不需要任何距离,也难以区分“触摸者”与“被触摸者”的差异,是一种交互式、彼此依存的感知模式。通过这种模式,弱化了主客体之间的差异与分裂,达到了真实的交流。梅洛-庞蒂在其《知觉的首要地位及其哲学结论》中谈到:“使我从物体的可见面达到其不可见面、从已知达到目前尚未知的综合,不是一种可自由假定整个物体的智性综合,更像是一种实践综合:我可以触摸这盏灯,不仅可依其转向我的一面触摸它,也可伸手到另一面去,我只需伸出手来就可把握它。”[4]9触觉给予人实在可知的力量,触觉无法产生视觉的幻象。魔术表演之所以神奇,因为它调动了人最看重也容易受到欺骗的视觉力量,一系列的道具把真相埋在魔幻里。就像以视觉观看的大教堂,也受制于摄像机选择性的呈现,“有时,那个英国讲解员会闭上嘴,任凭摄像机绕着大教堂转”。仅建筑本身而言,观看只是呈现方式的一种。芬兰建筑师尤哈尼·帕拉斯玛说:“每一次令人感动的建筑体验都是多重感觉的:眼睛、耳朵、鼻子、皮肤、舌头、骨骼和肌肉同时度量着空间、物质和尺度的特质。建筑加强了存在的体验,一个人存在于世的感觉,这实质上是一种被强化了的自我体验。不是单纯的视觉,也不单是传统的五种感觉,建筑包含诸多感官体验的领域,它們相互且彼此相融。”[5]视觉确实能令人看到丰富多彩的环境,而触觉虽然以手为主,但是却不局限于手,触觉是直达全身心的体验。小说中还有一个细节,主人公“我”的妻子临别时被盲人罗伯特触摸到了脸颊,在此之后“她总是想写诗。每年有什么特别重要的事发生之后,她都会写上一两首”。触觉是贴合的、靠近的,诗歌作为一种对存在的探寻,是与人的身体紧密联系在一起的。诗人劳伦斯曾在《触摸》中比较明确地表达了自己对于触觉与人类社会的看法:

自从我们变得如此理智,

也变得无法忍受去触摸或被触摸。

因为我们是如此理智,

阻隔了彼此之间的亲近,人为的。[6]

二、大教堂的外形与本质

前面已经提到视觉与触觉所带来的感知差异,而这一差异是以如何描绘和表达大教堂这个对象为核心展开的。小说中“我”在观看电视的时候,主动向盲人罗伯特发问,“你知道大教堂和一个浸礼拜教堂有什么区别吗?”这时的“我”可能报着一颗好奇的心,盲人根据电视上的解说和自己了解的知识进行了回答。然而“我”却停住了,盲人期待着我描述大教堂,但是“我”却无法准确描绘大教堂。故事情节到这里时,涉及到了小说一个很重要的问题,为什么要以对大教堂的描绘来促成“我”与罗伯特的沟通?在两人一起画大教堂时,盲人罗伯特问了“我”一个问题:“你信不信宗教,任何宗教?”而“我”的回答是:“我想我不信吧,什么都不信。其实,有的时候,这样也挺痛苦的。”在这一问一答中两者达到了一种平衡,“我”不再是抱着偏见与罗伯特沟通,开始吐露自己真实的心声。大教堂在他们的交流中承载了功能性的作用。在一起吃晚饭的时候,“我”在晚餐前祈祷,令妻子大吃一惊。如果说,“我”是一个有精神信仰和价值向度的人,妻子完全会知道。这一行为显然是反常的,突显了“我”在精神方面的无所依赖。“我”在生活中几乎没有朋友,“每晚,都是我自己抽大麻,熬夜,一直熬到我能睡为止”。这样的“我”一开始对大教堂的印象是高和大,“人们修建大教堂,是为了想更接近上帝”。这些都只是对于大教堂的表面描述,然而在盲人罗伯特的指引下,“我”从教堂的外形尖顶,一直画到了教堂外的人,从张着眼到闭着眼,“我”所感受到的不再仅仅是大教堂的轮廓和大教堂的高大,而是浮现在纸面上能够触及的线条,线与线的联结,让精神贫乏的“我”获得被拯救的机会,让“我”逐漸走向了一片精神的旷野。由对大教堂外形的描述,到最后体验的升华,实际上也是一种对现代性的反思。两人提到教堂,是因为电视中正在播放着相关的纪录片,教堂作为西方文明的重要象征物,让未曾游历的观众通过影片观看了解。电视作为卡佛小说中反复出现的物件,在当时的美国家庭非常普遍,每个中产阶级家庭几乎都有电视机。因此卡佛笔下的人物经常会开着电视,就算是不看也一直开着,成为一个带屏幕的留声机。学者王中强曾在其论文《雷蒙德·卡佛短篇小说中的电视意象研究》中总结了卡佛笔下的蓝领阶层沉迷于电视之后形成的封闭性,电视成为他们单向交流的工具。而电视作为社会化的大众传媒,早在1954年阿多诺就发表了《电视与大众文化模式》,其中对电视进行了深刻批判。阿多诺认为电视制造了一种伪现实主义,让观众虚拟地代入其中。著名的文化学者斯图亚特·霍尔在其《电视话语的制码和解码》提到大众传媒造成的文化和意识形态的霸权,但是观众仍然可以反抗霸权,自行解码。电视以其直观性与视听性播放各式各样的节目,从而吸引观众注意。但是当神圣雄伟、深不可测的大教堂出现在电视屏幕上时,观众仅仅能够看到大教堂的外观,却对躲在电视屏幕后面的大教堂的神秘性一无所知。

大教堂从前是人们靠近上帝、靠近神圣的场所,如今却不可避免地被消解。现代人只需要孤独地呆在私室里,在电视上观赏雄伟的教堂,但这也导致了现代人精神空间的大大压缩。在这一隐喻背后,承载了卡佛对于现代社会精神缺失的关注。马克斯·韦伯在其著名的作品《学术与政治》中谈到:“我们这个时代,因为它独有的理性化和理智化,最主要的是因为世界已被祛魅,它的命运便是,那些终极的最高的价值,已从公共生活中销声匿迹,它们或者遁入神秘生活的超验领域,或者走进了个人之间直接的私人交往的友爱之中。”[7]主人公的生活单调且枯燥,毫无神圣可言。这种生活让现代人通往终极价值之路逐渐迷失,人成为个体的牢笼。

自文艺复兴开始,以教堂为喻体的宗教文明与工具理性一道成为构建现代西方文明的重要内核。教堂作为人们祈愿、祝福、忏悔、反省、纪念、交流等具有重要精神向度的活动场所,曾经贯穿了一个人出生洗礼、结婚婚礼、死亡葬礼的重要节点,是人精神栖息的神圣处所。电视上航拍着大教堂的边边角角,人类已经有了足够的技术可以到达比大教堂更高的地方。在距离上来说,人已经比前人无限地接近上帝,可在精神上人类却无可避免地像主人公“我”一样,逐渐变得狭隘、封闭。正如昆德拉在《小说的艺术》里提到外在世界失去的无限被灵魂的无限所取代,而这种无限也终究是个幻想。大教堂无法用语言描述,正是人精神有限的象征。小说中罗伯特这样表达人与大教堂的关系:“我知道大教堂要有成百上千的人,花五十年甚至一百年的时间,才能修建起来。当然,我是刚听那个解说员说的。我知道会有一个家族的几代人都修同一座大教堂。这也是听那个人说的。那些人为了修一个大教堂,干了一辈子,却永远活不到完工的时候。就这点而言,老弟,他们倒和咱们这些人没什么区别,是不是?”[2]235

就算人穷尽一生可能也不能企及大教堂的高度,但是救赎的终极意义可能就藏在建造大教堂的漫漫过程之中。人只有把自我有限的生命融入到大教堂的无限中才能获得拯救。

三、自我隔绝与精神救赎

通过分析教堂这一隐喻,基本理清了教堂所具有的沟通与拯救的功能,小说通过这一隐喻展示了精神救赎的可能。卡佛所经历的时代是动荡的,人的精神逐渐萎缩。卡佛曾在访谈录中提到:“工人阶级,或说是中低下产阶级。后来变成已经不再是中低下级,而成了美国生活里最绝望也最庞大的下层土壤。这些人无法完成他们经济与道德上的义务和职责。就在他们中间,我生活了很长一段时间。”[2]23620世纪六七十年代的美国经历了一系列的挫折,新生的美国梦被彻底击碎。经济上,60年代末美国出现了经济停滞和通货膨胀,1969年的经济危机更是造成大量工人失业,许多工人被迫流离失所,失业把每个人都压得喘不过气来。政治运动上,60年代的女权运动掀起对传统婚姻模式的挑战,家庭不再是天经地义被维护的对象,离婚不再意味着失败。思想观念上,60年代,经过两次世界大战、越战之后,人们对上帝是否无所不能产生质疑。尼采宣布的“上帝死了,是我们把他给杀死的”[8],揭示了人们在价值领域陷入了一种多元真空状态。对于事实判断我们拥有客观知识,而对于价值问题我们只有主观意见。在无信仰的时代,人们根本无处安放自己疲惫的灵魂,只有纵情声色,靠着烟酒、毒品麻痹神经。动荡造就了不安与分离的个体,人与人互相隔绝,导致无法沟通。“对于我写的那些人物和那些境遇来说,优雅地解决困难不仅不合适,而且在一定程度上也是不可能的。”[2]235卡佛认为这种自我隔绝的沟通困境是无法完全消除的,但是在这篇《大教堂》中他展现出了新的态度:“我想,现在的感觉乐观了一点。当然在大部分小说中,人物的麻烦得不到解决。人们的目标和希望枯萎了。但有时而且恐怕是经常,人们自己不会枯萎,他们把塌下去的袜子拉起来。继续走。”[2]237如何走出隔绝,展开自我,成为卡佛进一步探索的主题。

小说《大教堂》中描写了两个人物曾经的隔绝状态,第一个是“我”的妻子,另一个则是主人公“我”。主人公“我”的妻子,阅读报纸时找到了为盲人读案例的工作,但是后来离开了。临走之前,盲人提出摸一摸她的脸的要求,她欣然接受,而且为此写了一首诗。盲人罗伯特激发了她对世界了解的渴望,让她走出了隔绝。所以当她独自一人被围困在军事基地时,她迫切地希望与周遭的事物获得联系:“她感到在漂泊不定的生活中,她被隔离开,与人失去了联系。她开始感到,这样的日子她一步也走不下去了。”[2]213与罗伯特远距离的通信部分缓解了她的压力,但如果连这个声音都没有了,她就选择了自杀。从这里我们可以看到,即便是获得了精神的觉醒,有意摆脱了自我隔绝,然而脱离其中的人却仍然没有办法获得真正的精神救赎。那这是不是意味着这种觉醒没有意义呢?主人公“我”的出现便是对這一问题的进一步探讨,故事中“我”显然是一个比妻子更封闭的人物,“我”对盲人有着狭隘的看法,故意提各种问题刁难。“我”几乎没有朋友,几乎每天熬夜。盲人罗伯特的出现,一步步推翻“我”高傲的围墙,与外界获得沟通,“我的眼睛还闭着。我坐在我自己的房子里。我知道这个。但我觉得自己无拘无束,什么东西也包裹不住我了”[2]231。

面对现代人的封闭状态,只有人与人、人与世界之间先建立良好的沟通,精神的救赎才可能真正地降临。弗洛姆在《逃避自由》中提到:“解决个体化的人与世界的唯一可能的创造性方案是:人积极地与他人发生联系,以及人自发地活动——爱与劳动,借此而不是借始发纽带,把作为自由独立的个体的人重新与世界联系起来。”[9]主人公“我”走出了自己的狭隘,感受到了盲人罗伯特黑暗却丰富的世界。在神圣陷落之后,如何走出自我隔绝,走向广阔的世界,于内心中重建那座被遗忘的大教堂,这是卡佛留给每个人的问题。

参考文献:

[1]昆德拉.小说的艺术[M].董强,译.上海:上海译文出版社,2004:13.

[2]卡佛.大教堂[M].肖铁,译.南京:译林出版社,2009.

[3]齐泽克.快感大转移[M].胡大平,等译.南京:江苏人民出版社,2004:93.

[4]梅洛-庞蒂.知觉的首要地位及其哲学结论[M].王东亮,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2002:9.

[5]帕拉斯玛.肌肤之目——建筑与感官[M].刘星,任丛丛,译.北京:中国建筑工业出版社,2017:49.

[6]Lawrence D H.Apocalypse and the Writings on Revelation[M].Cambridge:Cambridge University Press,2002.

[7]韦伯.学术与政治[M].冯克利,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1998:48.

[8]尼采.快乐的科学[M].黄明嘉,译.上海:华东师范大学出版社,2009:122.

[9]弗洛姆.爱的艺术[M].李健鸣,译.上海:上海译文出版社,2008:16.

作者简介:丘金雨,广西民族大学文学院比较文学与世界文学专业研究生。研究方向:欧美文学研究。