万缕情思寄挥戈策马 千般咏叹歌铸剑为犁

2021年底,沈阳《音乐生活》编辑部崔健同志来电,说该刊要为徐占海老师做一期“封面人物”,约我写一篇文章,为徐占海站臺,也为《音乐生活》助威。

占海是我人生老友、歌剧好友;《音乐生活》在上世纪80—90年代曾是与我有绝佳合作的刊物,我在该刊开辟“杂品寮”专栏,发表过大批的杂文和随笔;此次再续前缘,以文会友,安得不乐?乃欣然命笔,写下这篇小文。

一、徐占海歌剧创作盘点

1990年底,我与徐占海初识于湖南株洲。其时,由他作曲、辽宁歌剧院创演的歌剧《归去来》参加全国歌剧音乐剧观摩演出,作为歌剧研究者的我,乃与戴鹏海、蒋力等一帮评论界“歌剧死党”欣然前往欣赏。演出之后,在蒋力私下组织的民间座谈会上,第一次见到徐占海,大家祝贺演出成功,而我则对剧中嫦娥与后羿的戏剧性二重唱表示特别赞赏。

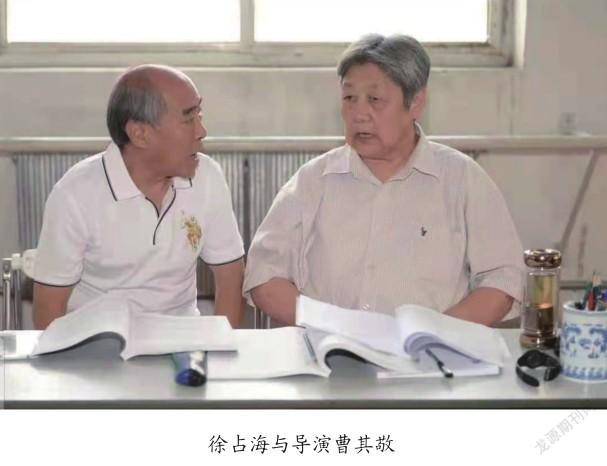

此后,我与徐占海因歌剧而结缘,彼此见面的机会日见其多——或共同参加歌剧界的观摩或研讨,或与蒋力等歌剧老友去沈阳、到北京观剧时,常应徐占海及其夫人王萃热邀到沈音路边小摊或他的北京居所聚会小酌,在推杯换盏、欢声笑语间畅论中国歌剧之昨日、今朝和未来;尤为难忘者,是2002年至2003年间,我与徐占海一起担任文化部“文华奖”和“国家舞台艺术精品工程”的评委,天天与他工作、生活在一起,对其人品、作品、艺品的了解也日益加深。

徐占海小我两岁,身量虽算不上高大威猛,但其内在气质却是典型的关东大汉,性格率真豪爽,为人旷达乐观,对朋友热情真诚,是个可亲、可爱、可敬、可信赖的哥们儿。

在专业上,徐占海附中、大学均就读于沈阳音乐学院,自作曲系毕业后即留校从事作曲教学,后被评为作曲教授、硕士生导师。其创作广及戏曲、舞剧、交响音乐、合唱、影视音乐等诸多领域,并多次获得国家级奖项;唯对歌剧艺术情有独钟——自1990年以歌剧处女作《归去来》崭露头角以来,相继推出两部歌剧力作《苍原》和《钓鱼城》;若论数量虽不算多,但论质量,后两部则是徐占海歌剧创作生涯之成就最高、影响最大者,足堪称90年代以来我国原创正歌剧的扛鼎之作,由此奠定了徐占海当代一流歌剧作曲家的地位。

《苍原》作于1995年,首演后不久,我即在北京一睹其真容,并公开发文,对其艺术特色和成就进行评析[1] ;此后20多年间,在全国各地及各种评奖中多次看过它的演出;最近的一次,则是2021年11月应文旅部之邀赴沈阳观看该剧入选“百年百部”后的两场验收演出,虽时隔久远,徐占海音乐中透出的那宏阔雄浑的戏剧张力和动人心魄的艺术魅力,仿佛如昨,依然令我热血沸腾。

歌剧《苍原》首演后,誉满九州,其影响广及海内外。1996年荣获文化部颁发的“文华大奖”,徐占海获优秀作曲奖。1996年7月,文化部在哈尔滨举办的全国歌剧观摩演出中获“优秀剧目奖”。同年获中宣部“五个一工程”奖。1997年12月,赴成都参加第五届中国艺术节,一举夺得艺术节大奖。2002年,在“国家舞台艺术精品工程”评选中荣获“10大精品剧目”。2021年,入选文旅部“百年百部”并经专家组审定,成功验收。

《钓鱼城》2011年11月在重庆首演时,我亦应邀到现场观剧,被其立意之高远、音乐之强大统摄力所深深震撼,乃有诸多感触纷至沓来、不吐不快,遂连写两文,分别从剧本文学和音乐创作视角对该剧一度创作的整体艺术成就做了论评[2],迄今不觉已逾十载矣。

此后,亦在多地多个场合欣赏过《钓鱼城》的演出,并分别获得2012年文化作曲奖和中国戏剧节优秀作曲奖、中宣部“五个一工程”奖,入选2014年“国家舞台艺术精品工程”精品剧目的唯一歌剧作品。

二、哲思之一:万缕情思寄挥戈策马

《苍原》写发生在清乾隆年间,寄居在俄罗斯伏尔加河流域140余年的中国土尔扈特蒙古族部落,因不堪忍受沙皇叶卡捷琳娜二世的残暴统治,为了民族生存和自由,在首领渥巴锡汗率领下,举族毅然决然踏上东归之途。其间行程万余里,历时七个月,战胜沙俄军事上的围追堵截和族群内部艾培雷对东归的破坏阴谋,付出重大牺牲,终于回到故乡——中国天山,从而上演了一出民族大迁徙的悲壮史诗剧。

《钓鱼城》的故事写南宋将灭、元朝初建时发生在重庆钓鱼城一段真实历史:面临蒙古大军的强势进攻,钓鱼城军民先后死守36年而巍然不动;至南宋小朝廷已黯然宣告降元时,守城主将王立依然率军顽强抵抗,后因弹尽粮绝并以元军放弃屠城令保全全城10万军民生命为条件,双方终于罢战言和。

《苍原》《钓鱼城》的历史背景、情节、人物各有不同,但在外显层面上却有两个最大共同点:其一,都是典型的历史剧;其二,都与战争有关,后者甚至直接描写战争。

记得毛主席在《论持久战》中说过,战争是流血的政治,政治是不流血的战争。

在我印象中,无论是《苍原》或《钓鱼城》,都是剧院的委约创作,而不是徐占海的主动选择;然而,无论是两家剧院选择了徐占海,还是徐占海最终同意接手这两部歌剧的音乐创作,都说明了一个问题,即:创作表现战争的历史题材歌剧,对剧院或徐占海来说,均属你情我愿、一拍即合之事。事实上,凝重沉雄的历史质感、强烈曲折的战争情节和气势磅礴的史诗性风格,恰恰是徐占海这个关东大汉粗犷生猛、情有独钟且最为擅长的,最能勾起他的创作灵感和激情。

在《苍原》中,土尔扈特蒙古族部落决定万里东归,当然是政治,但在这政治背后却有三种流血或不流血的战争——土尔扈特部落与沙皇追兵之间的显性战争是其一,围绕东归与否发生在渥巴锡汗与阴谋家艾培雷之间的政治谋略之争是其二,发生在渥巴锡、娜仁高娃和舍楞之间关乎现实爱情与历史旧账纵横交错的矛盾与冲突是其三;可怕的是,不仅显性战争造成了无数生命的死伤,就连另两种不流血的战争也以艾培雷和娜仁高娃的自杀作结。

我们看到,在《苍原》中合唱的大量运用当数《苍原》音乐创作的一大特点,这与和它那危机四伏的战争环境描写和凝重沉雄的史诗性风格相一致。更重要的是,作曲家为渥巴锡、舍楞、娜仁高娃等几个主要人物创作了极具戏剧内涵的咏叹调,例如渥巴锡穿插在《月光四重唱》里的咏叹调《诅咒我吧》,描写身负重伤的渥巴锡在部落取得奥琴山谷的胜利后,在月光下小憩时内心对东归的纠结及其引发战争的反思;他的第二首咏叹调《一双双灼人的眼睛》,描写众台吉为何去何从问题在部落“扎尔固”会议上发生争论时渥巴锡一段复杂的心理状态。娜仁高娃的咏叹调《心随着东去的风》,是她自杀之前的唱段,极写抒情主人公面对部落陷入纷乱的焦急、不安情绪,表达了她对故土深切的向往和崇敬。舍楞的第一首咏叹调《我一定要做好这件事情》,描写舍楞接受渥巴锡指派的秘密使命后三个心理起伏很大的戏剧层次;他的第二首咏叹调《我的脑袋里轰轰作响》出现在第四幕中,表现舍楞被推上汗位以后的极度矛盾心理和已然意识到的艰难处境。

必须强调的是,这几首咏叹调,绝非一般化的纯粹抒情,而是通过人物内心世界的种种纠结、矛盾、冲突等等个人情感、族群意识、历史旧账的自我搏击,来映衬外部战争环境给抒情主人公带来的巨大心理压迫感,或可称之为“内心的战争”。

与《苍原》不同,《钓鱼城》所描写的战争,对攻城主帅忽必烈、守城主将王立及双方将士而言,是无穷尽的策马挥戈、拼死厮杀,是赤裸裸的尸横遍野、血流成河;一方曾攻无不克、志在必得,一方是坚不可摧、稳若泰山——徐占海以一首由两个音层构成、声部纵向关系复杂、综合音响粗粝喧嚣、情感性质血脉偾张、具有强烈对比力度的冲突性混声大合唱《屠城!来吧!》来表现宋元两军在钓鱼城攻守战中的战斗意志和激烈对垒,并以此为战争主题贯穿全剧,在情节多个关键点上出现,使之成为笼罩在钓鱼城上空的战争黑云,随时都有可能雷鸣电闪、暴雨倾盆。

而王立的主导动机,则来自岳飞词古曲《满江红》首句“怒发冲冠”的音调,意在突出王立在甫一登场时宁死不降的“忠烈战神”形象,充满阳刚之气。这是王立音乐形象塑造的“底色”,作曲家在全剧大部分场次和王立的诸多唱段里,在樂队伴奏、经过句、连接部或纯器乐段落中,以各种形式对这个动机加以重复再现和贯穿发展,意在用浓墨重彩手法不断加厚其“忠烈战神”的形象底色。

而作为这场战争策动者、攻城主帅忽必烈的主导动机,则来自蒙古族宫调式民歌的音调但在展开中有明确的大调色彩。随着剧情的展开和主导动机的贯穿发展,刻画了他凶悍和威猛的个性、有万夫不当之勇并在灭宋战争中屡立奇功的战神形象。但唯独在钓鱼城却遇到王立的顽强抵抗,就在屡攻不克、无计可施之际,乃痛下“屠城令”——汉蒙两位战神棋逢对手、将遇良才,在钓鱼城方寸之地展开血肉对峙、拼死攻防。

对钓鱼城的老百姓而言,面对忽必烈的“屠城令”,这场长达36年的守城之战,除了时时刻刻的家破人亡、真真切切的易子而食、地地道道的十室九空之外,已然实实在在地走投无路——徐占海以生动准确的音乐描写,揭示了钓鱼城军民所面临的战时绝境。

总之,不论在《苍原》还是在《钓鱼城》中,徐占海均用他那大气磅礴的音乐,为我们展现出一部凝重沉雄、悲壮浓烈的战争史诗,凸现着挥戈策马、驰骋疆场的英雄气概,呼喊出仰天长啸式的悲壮情怀;而作曲家本人那粗犷、刚毅和浓烈的豪放个性与剧目战争描写及史诗性风格又在其中融为一体,并将两者都展现得虎虎生风。

三、哲思之二:千般咏叹歌铸剑为犁

徐占海之所以如此喜爱并精于表现战争题材,唯独是其关东大汉的豪放基因或性格深处的好勇斗狠之使然吗?在我看来,非此一端也。

描写战争,是为了避免战争、消灭战争,是为了开辟通向和平与幸福之路。《苍原》也好,《钓鱼城》也罢,抑或剧作家、作曲家和创演剧院,人同此心,心同此理。

在上述两剧中,对交战双方而言,挥戈策马疆场、马革裹尸回乡,多系男子汉、爷们儿的事;而女人和孩子,则是战争暗夜中的一抹亮色,枪林弹雨中的一曲情歌。

《苍原》的第一女主人公娜仁高娃,在土尔扈特部落万里东归征途中,每每处于戏剧冲突的中心。作曲家为她谱写的那一曲《情歌》,悠长的旋律线条极富蜿蜒跌宕之美,节奏舒缓而又灵动,充满依依惜别的温暖浪漫气质,将女主人公对恋人的柔情蜜意表现得十分真切动人。在《苍原》全部音乐中,这首高度女性化、充溢歌唱性美质的《情歌》,不仅是“爱情”主题,同时也是“和平”主题,是对和平的呼唤与期盼;其动机及其变形常在剧情许多重要关口出现,成为激励父兄们英勇杀敌、以战止战的精神利器。

与《情歌》同属讴歌和平但在音乐体裁和气质上形成强烈对比的是全剧终场前的混声大合唱,以八个声部的复杂织体形成恢宏激荡、震撼人心的强大音流,对土尔扈特人不远万里、胜利东归的英雄伟业做了史诗性赞颂,这是一首凯旋歌,更是一曲和平颂。

与《苍原》相比,《钓鱼城》对女人和儿童之反战的描写更为深入而系统。

首先,徐占海设置了一个汉族儿童与蒙古族儿童的童声合唱《长长水,方方船》作为和平主题。这是一首同样由两个音层构成但声部纵向关系相对单纯的抒情性合唱,洋溢着和平宁静的意境之美和田园诗般的乡土气息;朴质无华剧诗插上优美如歌旋律的翅膀,由童声以天籁般的歌喉唱出,仿佛一只和平鸽在战火纷飞、刀光剑影的天地间翱翔。作曲家以此作为和平主题歌,意在表达和平生活是汉蒙两族儿童共同心向往之的美好希冀和未来。

这个和平主题,不仅在剧中多次出现,与战争主题形成贯穿全剧的戏剧张力场,更在全剧落幕前,这个和平主题最终以所有人物及满台蒙汉军民混声大合唱的形式和光辉灿烂的音响发出和平的礼赞,从而为本剧所张扬的民本主题做了出色的音乐概括。

其次,作曲家还通过凄婉哀怨的女声合唱《寡妇们的合唱》以及呼唤战死亲人、向往和平生活的混声合唱《魂兮归来》等在剧中特定部位出现,均承担着明确的反对战争、呼唤和平的戏剧使命,从不同角度衬托并强化了和平主题。

再次,《钓鱼城》剧第一女主人公熊尔夫人,是个背景与性格均相当复杂的女子,深受战争之害,为替亡夫复仇而刺杀王立未遂,因此是个“复仇女神”;后目睹战争惨状,遂推己及人、幡然醒悟,不顾自身安危往来于汉蒙两军之间,为谋求和平而不息奔走,最终成为“和平女神”。作曲家对熊尔夫人所设计的动机暗含羽调式,有女性柔美的特质,与全剧和平主题无论在调式上還是在音调上都存在着深刻而内在的亲和性。因此,当她为双方罢战言和而往来奔走于两军之间、经历过两个敌对阵营的严重误解和敌意,其和平的努力现出一线曙光之际,作曲家在她的声部中将熊尔夫人动机与和平主题自然而巧妙地嫁接起来,进而过渡到由她唱出这个优美动听的主题,以表达她对和平生活的无限向往之情;随即,完整的和平主题又由女声合唱唱出,在甜美、温暖和沁人心脾的演绎中,表现熊尔夫人对和平生活的由衷赞美深深地打动了钓鱼城的妇女们并唤起她们的强烈共鸣。

最后,也是最重要的,从战争到和平的转变,根本因素还是双方主将的战略抉择。而女人和孩子,均以外在因素而作用于渥巴锡和舍楞、王立和忽必烈,并在他们灵魂深处触发战争与和平的思考和抉择,《苍原》中的娜仁高娃,以及她的《情歌》和她的自杀,《钓鱼城》中汉蒙儿童合唱的和平主题、熊尔夫人为和平而往来穿梭,寡妇们的合唱等均是。于是便有渥巴锡辞去汗位及舍楞登上汗位后的以退为进,于是便有忽必烈尊重汉文化传统、放弃“屠城令”的庄重承诺,于是便有王立从驰骋疆场、宁死不降的“忠烈战神”向着舍名节求大义、化干戈为玉帛、解万民于倒悬的“和平之神”演化并最终成为现实。

中华民族是热爱和平的民族,中国人民是热爱和平的人民。徐占海以两部历史题材歌剧《苍原》《钓鱼城》,为我们艺术地再现了华夏先民化百炼钢为绕指柔、铸杀人剑为农耕犁的奇异神功,这就是和平必然战胜战争的无敌伟力,并且必将超越任何时空界限;在和平与发展成为时代主题的今天,娜仁高娃《情歌》的不朽艺术魅力以及一群洁白的和平鸽在汉蒙两族童声合唱《长长水,方方船》声中自由翱翔于蓝天的画面,才是最令我们陶醉的。

注释:

[1]居其宏:《史诗气概,悲壮情怀——大型歌剧〈苍原〉观后》,《人民音乐》1997年第1期。

[2]居其宏:《在戏剧性与音乐性的强烈互动中高歌民本主题——评大型歌剧〈钓鱼城〉的剧本文学创作》,《戏剧》2012年第2期;《歌剧音乐的戏剧性思维及其深度开掘——评大型歌剧〈钓鱼城〉的音乐创作》,《人民音乐》2012年第4期。

居其宏 浙江师范大学特聘教授南京艺术学院退休教授,博士生导师