“双一流”建设视角下教学学术与学科学术融合发展路径研究

易魁 李懿 王星蓉

摘 要:随着中国高等教育新时代革新发展要求的提出,高等院校教学学术与学科学术融合发展这一突破点逐渐成为学术界探索的焦点。研究以“双一流”高校建设目标为视域,对二者耦合发展路径机制进行解析,提出基于教学学术与学科学术融合模式下的理论定位、文化传播、耦合机制与路径的促动、引导、耦合、反馈四大系统基模,使当下破除高等教育改革桎梏有明确的参考目标与方向。教学学术与学科学术融合发展是一个动态的良性循环过程,了解其运作机理对于“双一流”高校的建设目标实现具有显著的帮扶价值,有利于中国高等教育的再次飞跃。

关键词:教学学术;学科学术;融合共促;路径机制;系统基模

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)10-0028-05

Abstract: With the demand of China's higher education innovation and development in the new era, the breakthrough of the integration between teaching academic and academic discipline has gradually become the focus of academic exploration. The research takes the goal of "Double First-class" university construction as the perspective, analyzes the development of coupling path mechanism, puts forward the academic orientation, cultural diffusion, the coupling mechanism and path of actuation, guide, coupling and feedback four system, which provides a clear reference goals and direction to break the shackles of higher education reform. Teaching academic and the integration of discipline academic is a dynamic virtuous cycle process.Understanding its operation mechanism has significant value to achieve the goal of "Double First-class", and it is also conducive to another leap in China's higher education.

Keywords: teaching academic; academic discipline; mutual fusion; path mechanism; system model

“雙一流”高校建设的目的在于提升中国高等教育的综合实力和国际竞争力,为实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支柱。自该计划实施以来,我国一流大学与一流学科建设成果卓著,不仅为新时代社会建设输送了大量高质量人才,而且对于基础学科价值挖掘与拓展也衍生出多层次、多学科、多方向的良性发展态势。在克拉克·克尔《大学之用》一书中,将传统大学比喻为“村庄”,将现代大学比喻为“城镇”,将当代大学比喻为“一座充满无穷变化的城市”[1],就此阐释了新时代高校承担的严谨教育责任和科研任务,强调了作为社会服务综合体的社会角色与责任。

具体上看,教学学术与学科学术皆发生于高等院校场域内,是教育主体工作实践表现,大学教师教学学术与学科学术有着天然不可割裂的联系,依存于共同工作框架之中,在认识论、研究程序、累积过程及价值取向等方面遵循于相同学术逻辑导向[2]。由此意味着教育改革方向应遵循宏微观两个层面逻辑特征,一是对于固有管理模式的破除,二是教师自身在教学学术与学科学术体制下的自我提升。总体上看,目前国内学者围绕教学学术与学科学术已进行了一定研究,但仍集中于理论的探究,对于其具体引导措施的分析缺乏系统认知。基于此,本研究将围绕教学学术与学科学术融合共促逻辑,以教育改革优化为根本主旨,发掘问题所在,厘清发展路径机制,继而提出解决方法。

一、文献综述

(一)高等院校教学学术发展相关研究

随着新时代社会的快速发展与演进,高校正趋于科研、教学、社会服务三大功能为主的综合发展模式[3]。教与研相互融合开始成为高等院校发展的根本要求,在成为教师必备生存技能的同时,成就了高等院校可持续发展,教学学术由此产生。所谓教学学术,是指高等院校教师基于自身学科专业以及长期教学实践经验,对如何提高教学质量进行的系统化、专门化的研究过程[4]。教学学术的概念源于1990年美国教育家、卡内基教学促进基金会主席厄内斯特·博耶[5-6]研究撰写的《学术水平反思:教授工作的重点领域》一文,其将学术分成四种类型,教学学术正是其中的关键节点。随着研究的不断推进,西方学者对其理解愈发深入,如,Samuelowicz[7]在对英国和澳大利亚随机两所大学的对比研究中发现,教师教学学术能力的优劣对于高等院校学术环境与氛围的塑造影响较为显著,并以此为基础提出了五个维度的教学学术分类机制,研究结果验证了教师教学学术水平直接促成高校教学学术职能的实现;又如,Bell[8]承接前期的研究理论,借助教学学术的功能性作用,经过定量研究阐明了教学学术的评估价值,在实际课堂教学中将教学学术观念融入教育过程,可以有效地提升教学双方的创新意识和学术能力,教学学术课堂反馈作用是趋于良性发展的;再如,Merkt[9]在其研究报告中系统地论证了教学学术对于高校教师职业生涯发展的重要价值,并强调了教师教学学术素养的拔高是高校整体效能扩散性发展重要前提。还如,Graaf[10]最新的研究视角中,针对教学学术施行过程下各种现实冲突的应对机制进行了细致的分析,结果表明行政框架不应当凌驾于学术框架之上,价值冲突不应当限制学术自由,实质上此类认识是对当前中外高校教学学术实践桎梏的突破性探索。

针对国外研究经验,我国学者根据自身高等教育发展特点进行了教学学术的相关研究,并已形成相应论点。如,侯定凯[11]结合对博耶报告20年来发展实际的解析,认为教学学术的新颖之处不在于教师个体从事教学研究的重要性,而在于强调“教学共同体”的重要性,即教学学术效能在宏微观两个层面共促产生价值贡献;又如,学者艾述华[12]提出了侧重教学学术是高等院校提高教育质量现实选择的理论观点。高校学术教育不应当受到管理机制的淡化,要着力提升“教授治学、民主管理”的核心理念。同时,教学学术良性化发展对于高校教师长期职业化、专业化发展具有一定引导作用。教学过程中对于学生的探索精神开发,激发自主学习能力也有明显帮助;再如,刘刚于前沿研究中认为教学学术是一种核心能力,是提高教学质量的迫切需要,并将教学学术能力做了层次化解构。综合中外研究不难发现,突破当前高等教育发展桎梏的重点在于教学学术如何能切实落地,摆脱固有观念的束缚。

(二)高等院校学科学术发展相关研究

学科学术是指学者所自由進行的旨在理论上或实践上有所创新的有一定专业性的研究活动[13]。现代大学演化成型以来,知识生产模式历经了三次革命性转型,高等院校学科建设从单一化学科体系逐步向超学科多元体系演进[14-15]。具体上看,知识生产模式的第一阶段,高等院校学术以学术共同体为基本主体,以单一学科体系为产出框架,为知识发展而应用知识。基于此,学者Holland[16]的理论研究以知识生产模式的第一阶段为底层逻辑,将高等院校视域下学科学术界定为对本学科知识结构的深度探索,研究面向基于学科衍生问题,并遵循学科实践守则、奖励结构和质量标准,从而发现、创造本学科新的理论知识。随着单一化学科体系向多元化学科体系研究观念的发展演进,对问题研究的导向、实践应用需求的主体开始逐步扩大,发展衍生出以大学与非大学组织为生产主体,通过多学科交叉融合进行实际应用研究的第二知识生产模式[17]。高等院校学术研究逐步转型为以服务诉求为导向的应用型学术研究,主张“产教融合”发展,要求学术成果应当积极转化为社会生产力,利用学科交融的特性,对现有知识架构和研究模式进行升级。当前,最前沿的知识生产模式主张以多边化、多形态、多节点和多层次方式协同创新驱动,学科学术成果区域完全公开化,研究多以公共利益为生产目标,知识群落为产出基础,随着超学科体系的缓慢构成,向着知识生产模式的第三阶段迈进[18]。

从知识生产模式三阶段演化过程来看,学科学术总体上是伴随着时代需求的变革实现的同步升级,标志着现代大学应当在自身学术教育发展的过程中承担更多公共利益。从形成机理维度剖析,教学学术是学科学术发展的基本前提,结合教学学术现实,本研究对现代学科学术做出了以下定义:在微观视角层面,学科学术由多学科教师群体以各自专业学科知识为载体,从研究实践或社会发展中提取核心问题,以科学研究为解决方法,应用深层学科知识促进创新发现及应用,进一步将研究成果转化为社会生产力;在宏观视角层面,高等教育以交叉学科建设为基础,进行学科多元化拓展,实现满足时代需要的转型升级。由此,学科学术在新时代社会需求指引下,在实际教学过程中提升人才发展纵深,以期满足社会生产力发展的需求[19]。目前,国内学界已达成共识,认为学科学术的目的在于完善学科知识体系,以便更好地向学生们传播相关知识[20-21]。

二、教学学术与学科学术融合发展的系统基模路径构建

在20世纪80年代,学习型组织理论的创建者Senge[22]对社会经济系统中的动态复杂现象进行了分析与探索,成功提炼了几种动态性复杂系统结构,该类具有典型意义的反馈环结构被称为系统基模。运用系统基模方法分析问题,可厘清教学学术与学科学术融合发展的路径本质,以及如何在教学学术与学科学术融合发展中保持正确的认知态度,在高等院校教育机制和管理体系改革中确立正确的方向,将有助于揭示教学学术与学科学术融合发展复杂现象背后带有普遍性、规律性的杠杆解。

(一)高校定位与制约双向促动系统

教学学术与学科学术融合发展的实质可从宏观与微观两个层面切入。从宏观层面分析,以现代大学的职能定位和理论功能为基础出发,教学责任、社会服务、科研建设是现代大学公认的社会价值,也是大学综合水平考量的重要指标。高等院校将科研成果积极转化为社会生产力,从目的来看是为了解决国家社会发展的实际需要。就单一责任来解析,教学责任是教学学术职能的保障,科研建设是学科学术职能的集中展示,二者从本质上目标一致,服务对象相通,具有天然的共存互融联系;从微观层面透析,现代大学的发展制约是高等教育发展需要的具象化呈现,教学工作不佳是教师职业发展问题的核心,是教学学术职能难以发挥原有预设的重要原因。教学质量下滑禁锢了大学的总体发展,限制了学科学术职能的进一步提升。宏微观两个层面的需求导向说明两个问题,其一教学学术职能与学科学术职能进一步融合共促是现实要求亦是时代导向,二者天然的联系决定了相辅相成的发展需要;其二,微观层面的发展桎梏不能满足宏观层面的总体要求,说明教学学术与学科学术融合模式存在“隔阂因素”亟待解决。因此,研究形成了高校定位与制约双向促动系统如图1所示,描述了宏微观效用的路径机制促动“双学术”模式进一步融合共促的要求。

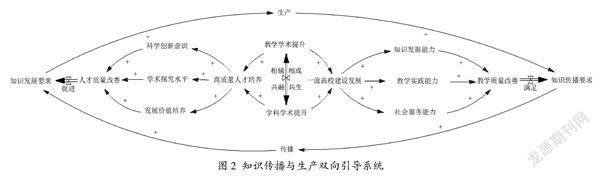

(二)知识发展与传播双向引导系统

大多数西方学者认为,大学既是传道解惑之地,又是探究学问之所,这决定大学教师职业与其他职业的本质差异,也表明了大学与其他教育机构存在内质区别。教学学术与学科学术融合发展体系应当基于人才培养与学术研究并行的核心思想,结合大学本身所具备的文化知识传播和文化知识生产的社会作用,研究就此建立了以文化知识传播与生产双向引导的路径系统如图2所示。在教学学术与学科学术融合发展体系深化改革背景下,高校对于人才的培养意识有了符合时代要求的新导向,培养方面越来越注重人才的科学创新意识、学术探究水平与发展价值观的综合养成,一方面提升人才输出效能,为社会生产力发展提供更多的高质量人才,另一方面在教学学术和学科学术课堂中发掘现有知识纵深并更新知识体系,为知识生产加工作以储备。“双一流”高校实际上更注重可持续发展的重要价值,借助教学学术与学科学术融合发展模式革新,高校的知识发掘能力、教学实践能力和社会服务能力将得到显著改善,教学质量获得较大改观,从而满足知识传播的客观要求。基于教学学术与学科学术融合共促的良性状态,文化知识从生产到传播的价值链得到巩固。从结果反观变革手段,文化知识的发展与传播构成了引导模式升华的拉力。

(三)学术融合思维发展观念耦合系统

教学学术与学科学术融合共促、相辅相成在学术层面意义上可构成耦合效应,是由“传统”学术思维向“应用”学术思维的进一步演进。基于此,研究构建了学术融合思维发展观念耦合系统路径机制如图3所示,这一过程的发展强化了现代高等院校对于教学学术价值和学科学术价值的重视与尊重,明确了学术融合革新需要跨越的鸿沟所在。“传统”学术思维的问题普遍出自于学术理念偏颇、治校模式固化和教学观念陈旧三个方面,三者问题的产生源于制度的不完善和当前高校在职称评定、教师晋升与学术探究方式上存在误区。要打破这一困局,实现学术融合模式的真正落地,需要切实完成从“行政治校”到“教授治校”的革命性改变,通过体制机制变更实现学术自由与学术自治,让学术融合模式在现代高校得到良性循环。两种模式耦合的背景下,促成了“应用”学术思维的最终形成,同时对于重塑权力结构、端正学术建设和教学模式转换提出了更高的期待与要求,对于“应用”学术思维向下一个阶段发展具有可塑化的指引。

(四)高校学术建设发展反馈系统

任何教育制度改革都要对其效用进行基于反馈路径机制的优化分析,从上述融合发展路径当中不难理解,教学学术与学科学术融合发展路径的底层架构是基于“双一流”高校建设目标、高校传统发展建设桎梏、学术融合改革互融共促要求与改革政策四大基础模块搭建而成,也是研究结合教学学术与学科学术融合在理论定位、文化传播、耦合机制与路径方面的突破性落实。研究对整个教学学术与学科学术融合发展路径作以反馈分析,得到了高校双学术建设发展反馈系统如图4所示,为“双一流”高校教育制度与管理体制改革奠定理论基础。

“双一流”高校建设目标实现需要卓越的制度体系保障、稳固牢靠的专业教师队伍与浓厚的学术探究氛围为基本基调。对于高校管理体系优化和学术水平提升在一定程度上做出了较高的要求。首先是学术研究管理创新,学术探究必须实现自由化和专业化,彻底破除传统行政繁琐之束缚,积极向理想化的“学治”趋近。教师职业发展在此时得到优化,极大地促动了教学学术与学科学术在高校中的良性生长,对于夯实教师队伍建设起到了基础性作用。“双一流”高校建设无法避开一流学科的建设工作,学术提升的一个方面就是要求树立浓厚的学科底色,使学科教学因子得到充分释放,完成基于教学学术与学科学术模式下的改革基础工程。

三、结论

高校传统建设模式的桎梏表现在模式固化、管理失衡、理念偏颇与学术受制四个维度,这些对于管理优化和学术提升百害而无一利,同时也推动了教学学术与学科学术改革互融共促要求的形成,开启了教学学术与学科学术改革的具体工程。前置研究表明,教学学术与学科学术融合发展的深化能有效激活高等教育改革的内在动力,巩固并优化了原有知识传教模式,实质上是对“双一流”高校建设目标实现的有力促进,同时对国家社会发展和教学质量提升具有引领作用,能够形成宏观政策上的优化改善,环环相扣的发展阶段演化形成了具有自我革新特质的双学术建设发展反馈系统。

参考文献:

[1]Clarkkerr.大學的功用[M].南昌:江西教育出版社,1993.

[2]颜建勇,黄珊.大学教师教学学术与学科学术发展的逻辑一致性研究[J].现代大学教育,2018(4):10-15.

[3]张政文.探索提高质量为核心的地方综合性大学内涵发展模式[J].中国高等教育,2008(8):20-22.

[4]邵志豪,解庆福.学术型教师培养:学术型中学发展的核心要务[J].中小学管理,2017(6):12-14.

[5][美]厄内斯特·L·博耶.学术水平反思:教授工作的重点领域[A].吕达,周满生.当代外国教育改革著名文献(美国卷·第二册)[C].北京:人民教育出版社,2004.

[6]Atkinson M P. The scholarship of teaching and learning:Reconceptualizing scholarship and transforming the academy[J]. Social Forces, 2001(4):1217-1229.

[7]Katherine Samuelowicz John D. Conceptions of teaching held by academic teachers[J]. Higher Education, 1992,24(1):93-111.

[8]Bell M. Supported reflective practice: a programme of peer observation and feedback for academic teaching development[J]. International Journal for Academic Development, 2001,6(1):29-39.

[9]Merkt M. The importance of academic teaching competence for the career development of university teachers: A comment from higher education pedagogy[J]. Gms Journal for Medical Education, 2017,34(4).

[10]Graaf G D. Value conflicts in academic teaching[J]. Teaching Public Administration, 2020,39(1):014473942093775.

[11]侯定凯.博耶报告20年:教学学术的制度化进程[J].复旦教育论坛,2010,8(6):31-37.

[12]艾述华.崇尚“教学学术”:高校教学质量提高的现实选择[J].教育理论与实践,2014,34(15):3-5.

[13]袁振国.学术是学科的灵魂——大学变革的历史轨迹与启示之三[J].中国高等教育,2016(18):29-32.

[14]韩益凤.知识生产模式变迁与研究型大学改革之道[A].中国高等教育学会.政府·大学·社会:高等教育现代化——2014年高等教育国际论坛论文集[C].中国高等教育学会:中国高等教育学会,2014:6.

[15]马廷奇,许晶艳.知识生产模式转型与学科建设模式创新[J].研究生教育研究,2019(2):66-71.

[16]Holland D G. Between the practical and the academic: The relation of mode 1 and mode 2 knowledge production in a developing country[J]. Science, technology, & human values, 2009,34(5):551-572.

[17]Cardoso E L, Castro P. Mode 2 New Knowledge Production New Training and Education[J]. 2018.

[18]Carayannis E G, Grigoroudis E, Campbell D F J, et al. 'Mode 3'universities and academic firms: thinking beyond the box trans-disciplinarity and nonlinear innovation dynamics within coopetitive entrepreneurial ecosystems[J]. International Journal of Technology Management, 2018,77(1-3):145-185.

[19]何培育,楊虹,李祥.新文科建设背景下知识产权管理交叉学科研究生培养模式探析[J].研究生教育研究,2021(1):29-36.

[20]王建华.大学教师发展——“教学学术”的维度[J].现代大学教育,2007(2):1-5+110.

[21]袁维新.教学学术:一个大学教师专业发展的新视角[J].高教探索,2008(1):22-25.

[22]Shulman LS. Signature pedagogies in the professions[J]. DAEDAL

US,2005,134(3):52-59.

基金项目:江西省教育科学“十三五”规划重点项目“‘双一流’建设视域下高校教师教学学术与学科学术耦合发展研究”(19ZD037);江西省高等学校教学改革研究项目“‘双一流’建设视域下教学学术化教学的探索与应用——以市场营销学课程教学为例”(JXJG-18-5-16);江西省学位与研究生教育教学改革研究项目“教学学术视角下多学科交叉融合的研究生培养模式探索与实践”(JXYJG-2019-102)

作者简介:易魁(1991-),男,汉族,江西南昌人,博士,讲师,研究方向为教育管理。