河道交汇处不同汇流比下水面形态试验研究

王银涛 王开拓 王生宽 李新换

摘要:以湟水河与大通河交汇处为原型,以有机玻璃、角铁等作为材料,通过比例缩放建立了干支流流量可调节的天然U型河道干支流交汇处水槽模型,进行模拟试验研究交汇处的水面形态变化规律。试验表明,在干支流的交汇处会产生壅水现象,水面抬高,壅水位置往往出现在U弯顶部;随着干支流汇流比的不断减小,壅水位置会随着汇流比的减小而逐渐向下游位置移动,同时支流对干流的顶托作用降低,河道水面线逐渐趋于平稳;水流经过交汇区后,会对外弯侧河岸形成掏刷,汇流比接近1时,掏刷作用最强,随着汇流比偏离1,掏刷作用逐渐减弱;汇流比对支流交汇区上游水面形态影响较小,水面形态较好。

关键词:U型河道;交汇处;水槽试验;汇流比;水面形态

中图分类号:TV91文献标志码:A

0引言

天然河道中存在着大量的河流交汇口。在大量的干支流汇合处,由于干、支流两股水流相互顶托,汇流区水流的紊动掺混作用强烈,能量损失较大,存在上游壅水、下游回流等水力学问题。因此,天然河道交汇处的相关水力特性学术研究受到了各界的高度重视。

国内诸多学者对天然河道交汇处水沙运动特性的研究已取得许多成果。陆建宇等[1]对不同交汇角的河道型水库交汇段进行模型概化和数值模拟计算研究表明,不同交汇角条件下均存在紊动能高值集中区域,且紊动能与交汇角的大小存在正相关关系。刘晓东等[2]提出了深入研究支流入汇弯曲干流型交汇河道水力特性的重要因素。刘斌[3]通过对Y型河道交汇区的试验和数值模拟研究发现受Y型河道水流交汇的影响,水流在交汇处能量巨大,对下游河道中央冲刷影响较大。于建忠等[4]研究发现河道主流在交汇区支渠河堤的作用下整体右偏,偏转程度随汇流比降低而减弱,并在支流顶托下形成涡旋与分离区。张涛[5]通过室内水槽试验研究了河道交汇处各种因素对水流结构的影响程度。林青炜等[6]利用粒子图像测速技术(PIV)精确测定了交汇区旋涡剪切层和分离区位置,发现剪切层和分离区近水面和近底面水深平面的涡旋密度大,水深中部的涡旋密度小。陈凯霖[7]通过明槽交汇区物理模型试验发现了交汇区顶托现象会影响干支流交汇区水位。

本论述通过对天然河道水槽模型水面形态的试验研究,并考虑了干支流汇流比对水面形态的影响,探究不同汇流比下干支流交汇区水面形态变化规律。

1模型建立

1.1原型介绍

本试验所采用的干支流交汇模型原型是青海省海东市民和县境内的湟水河与大通河交汇处。交汇处干流湟水河的河道为U型,且支流多年平均流量较干流更大,干流湟水河在交汇区下游的左岸位置现已产生较大的冲刷,此处的水面形态非常复杂,具有较大的研究意义。

1.2模型介绍

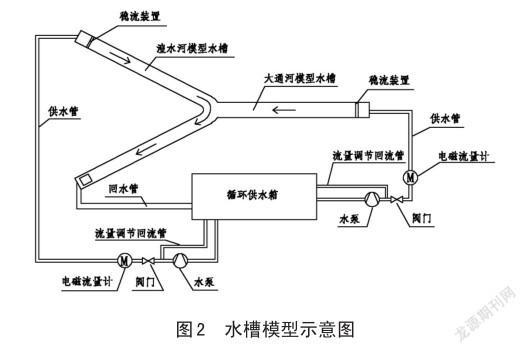

原型中支流大通河入汇处河口坡降为4.56%,交汇处河道平均宽度为120 m,交汇处干流湟水河坡降为5.30%,交汇处河道平均宽度为100 m。本次试验所做水槽模型根据实际河道宽度进行比例缩放后确定尺寸,大通河与湟水河的河流宽度之比为1.2∶1,本试验按照1∶400的比例确定大通河的水槽模型宽度为30 cm,湟水河水槽试验模型宽度为25 cm。水槽模型采用有机玻璃板制作,底座采用角钢焊制,地脚安装高度可通过安装螺丝调节,可模拟不同的河道坡降,如图1所示。

本试验的主要试验和测量装置有循环供水箱、供水水泵、电磁流量计、稳流装置、流量调节阀门、水位测针等。其中大通河段模型总长度为3 m,湟水河段模型总长度为6 m,循环供水箱和水泵用来给系统供水,通过流量计和流量调节阀门控制两段流量,稳流装置保证试验水流的稳定性和均匀性。本试验的装置示意图如图2所示。

2试验方案

2.1测点布置

本试验主要测量两河汇流处的相关水位参数,故本试验的水位测点主要布置在汇流区域。布置A~H共8个测量断面,每个断面上布置5个测点,通过测量测点处的水位,得到该测点处对应水深。水位测点布置如图3所示。

3试验步骤与结果

3.1实验步骤

按照设计工况1~3的顺序进行试验,具体试验步骤如下:

(1)通水。打开主槽和支槽的水泵开关,通过电磁流量计调节两水槽的流量达到设计工况流量;

(2)等待水流穩定。两槽通水后等待约30 min,观察到稳流装置处水位不再发生明显变化,水槽中水流基本平稳,认为水流达到稳定;

(3)测量。待水流稳定后用水位测针分别测量各测点槽底和水面高程,并记录;

(4)计算各测点水深。按照式(1)计算各测点水深;

3.2试验结果与分析

3.2.1交汇区最大与最小水深

在三种工况下,交汇区的最大水深均出现在F断面,原因即F断面为两河的交汇区,在交汇区两河的水流相互顶托,产生消能作用,流速降低,导致水位壅高,如图4~6所示。随着汇流比的减小,G、H断面的水深逐渐与F断面水深接近,原因为随着汇流比减小,干流的水流冲击作用较支流变强,壅水位置逐渐向下游位置移动,且因干流来水方向与支流来水方向夹角较大,大约140°,干流来水直接冲入支流内导致支流河道内壅水严重。

由图中还可以看出,随着汇流比减小,最小水深出现在D断面,原因为经过交汇区后,水流重新进入顺直河道,流速增加,过流断面减小,水位降低。汇流比较小时,E断面的水深较D断面大,原因为在该断面处发生水流消能,流速降低,过流断面增大,水深增加。

3.2.2交汇区水面形态

主槽水流在入弯前,水面形态呈现出从内弯至外弯水深逐渐减小;经过弯顶后,从内弯至外弯水深逐渐增大,在出弯后的左侧槽壁形成掏刷,该现象与两河交汇处的掏刷位置相吻合。且在工况2时出现最大水深差,即掏刷现象最严重,而在汇流比偏离1时,掏刷现象有所缓解。支槽水面形态在靠近汇流区的位置较为复杂,且水深最大,随着向上游段延伸,水深逐渐减小,汇流比的变化对支槽的水面形态影响不明显。

4结论

(1)U型河道干支流在交汇处水流相互顶托,出现壅水区,水深增加;壅水区往往出现在U型河道弯顶位置;交汇流经过弯顶区后流态逐渐恢复,流速增加,水深减小。随着干支流汇流比的逐渐减小,壅水区位置逐渐向下游移动。

(2)水流经过交汇区后,会对外弯侧河岸形成掏刷,汇流比接近1时,掏刷作用最强,随着汇流比偏离1,掏刷作用逐渐减弱。

(3)交汇区处水面形态较为復杂,主河道在交汇区上游水面从内弯至外弯水深逐渐减小,经过弯顶后,从内弯至外弯水深逐渐增大,支流处交汇区上游水面形态较好。

参考文献:

[1]陆建宇,毛劲乔,龚轶青,等.河道型水库干支流交汇段水力特性数值分析[J].排灌机械工程学报,2019,37(9),776-781,828.

[2]刘晓东,李玲琪,童须能,等.交汇河道水动力特性和污染物掺混规律研究综述[J].人民珠江,2019(3):77-87.

[3]刘斌. Y型河道水流交汇对溢流坝泄洪影响的数值模拟研究[J].水利科学与寒区工程,2019,2(6):81-84.

[4]于建忠,朱晗玥,赵兰浩.泵站出口与河道主流交汇区流动特性数值模拟[J].水电能源科学,2018,36(7):71-74,98.

[5]张涛.非对称型河流交汇区水流结构与污染物输运规律研究[D].西安:西安理工大学,2021.

[6]林青炜,唐洪武,袁赛瑜,等.河道交汇区涡旋结构研究[J].河海大学学报(自然科学版),2019,47(4):352-358.

[7]陈凯霖.明槽交汇区水动力特性与污染物浓度场试验研究[D].西安:西安理工大学,2019.