沉浸式虚拟环境对学习者艺术学习的影响研究

刘 昕 杨晓哲 王 钦 胡琳琳

沉浸式虚拟环境对学习者艺术学习的影响研究

刘 昕 杨晓哲[通讯作者]王 钦 胡琳琳

(华东师范大学 课程与教学研究所,上海 200062)

虚拟现实技术以强交互、高沉浸和多感官刺激的特性,可以满足学习者从艺术家的视角开展艺术学习的需要。为了探究沉浸式虚拟环境对学习者艺术学习的影响,文章采用实验研究法,运用脑电波设备和问卷测量学习者艺术学习的相关数据。研究发现:在开展基于沉浸式虚拟环境的艺术学习后,学习者的艺术态度和对艺术作品的理解程度有显著提升;在艺术学习过程中,学习者的心流与认知负荷存在显著负相关;学习者在艺术学习过程中的冥想、认知负荷,均与其艺术作品涂色得分之间存在显著负相关。通过实验数据,文章揭示了沉浸式虚拟环境对艺术学习的价值,可为虚拟现实技术的后续学习场景应用提供新的设计思路与参考。

沉浸式虚拟现实;脑电波;艺术学习;心流;认知负荷

智能时代的到来,使技术不再游离于学习者之外,以虚拟现实等为代表的技术已经可以实现以“具身模拟”方式促进人机融合的学习[1]。在高沉浸、强交互、多感官刺激的虚拟现实环境中,教学的真实性和信息呈现形式得以提升,这为艺术教育营造出了交互式的体验空间,让学习者能够以不受约束的身体姿态与艺术进行交流[2][3][4]。尽管虚拟现实技术在环境创设与空间拓展方面优势明显,但在教育实践中,虚拟现实技术发挥效用的内在机制有待考证。尤其对于以心理活动为主、伴随着强烈情感波动的艺术学习来说,若将研究视角局限于行为层面,而忽略心理科学和认知神经科学的介入,将不利于艺术学的科学化进程[5][6]。对心理数据与脑电波数据进行监测,或许会对解析个体在开展艺术学习时的行为和认知过程有所帮助,并为研究虚拟现实环境下学习者的精神心理变化提供可靠的推理与预测依据。基于此,本研究通过脑电波设备和问卷,对学习者基于沉浸式虚拟环境开展艺术学习时的相关数据进行收集与分析,并重点关注学习者在此环境下开展艺术学习后其认知与情感的变化,以期为虚拟现实技术的后续学习场景设计与应用提供参考。

一 研究背景

1 虚拟现实技术与艺术学习

虚拟现实(Virtual Reality,VR)是一种能够创建和模拟虚拟世界的计算机仿真系统,其通过呈现虚拟环境中事物的真实性与虚拟空间的浸入性给人以强烈的沉浸感,为具身学习、个性化学习等教与学活动的开展提供了强大的助力[7]。在众多学科中,艺术学习对影音与图像有更高的要求。传统的艺术学习往往采用欣赏图片或视频的方式,学习者与艺术作品之间界限分明,难以与创作者“共情”[8]。随着计算机仿真技术的发展,虚拟现实技术开始追求艺术化,并为艺术学习创造了全新的样态[9]。在虚拟现实技术营造的学习空间中,学习者与艺术作品之间的距离感得到弱化。另外,虚拟现实环境中丰富、立体的视听觉材料对学习者的运动感官会有全方位的刺激,可以有效提高学习者的共情力和学习体验[10][11]。有研究表明,基于虚拟现实开展的艺术欣赏与创作,能在提升学习者愉悦度的同时,诱发具体化的视觉表达和个性化的作品输出[12]。然而,对于虚拟现实技术在艺术学科中的推广与应用,仍需要更多来自教学实践的实证证据[13]。

2 虚拟艺术学习过程中认知负荷、心流和脑电波数据的监测

验证虚拟现实教学的“有用性”,成为了虚拟现实与教学融合无法回避的问题[14]。为此,一些学者从认知心理学的视角出发,探究学习者在虚拟现实环境下的学习效果。例如,谢泉峰[15]等指出,虚拟现实技术虽然可以通过增强个体对环境的敏感度与洞察力来激发其认知水平,但也容易造成参与者的认知负荷超载;丁楠[16]等发现,当在虚拟现实环境中给予参与者足够的临场感时,将会激发其最佳的心流体验,而心流体验是参与者高度投入某项活动时的积极情绪体验[17]。对于虚拟现实技术在艺术学科的应用而言,学习者的认知负荷与心流状态更加值得研究者关注。这是因为,学习者在与艺术交互的过程中,会伴随着强烈的认知活动与内心感受,并且其深刻程度也会随着时间的发展而变化[18]。此外,对学习者在虚拟艺术学习过程中的脑电波进行监测也很重要:一方面,学习者的感知与情绪可能会随着虚拟现实技术对大脑前额皮层和前庭系统的影响而做出相应的变化[19][20];另一方面,艺术是大脑功能的延伸,审美活动中的认知心理产物都与大脑神经科学机制相关[21]。考虑到单模态数据无法客观、全面地展示学习者的学习规律和特征,近年来多模态数据监测开始受到重视。基于此,本研究对学习者在虚拟艺术学习过程中的认知负荷、心流和脑电波数据进行监测,以更全面地呈现整个艺术学习过程。

为了探究沉浸式虚拟环境对学习者艺术学习的影响,本研究将重点解决以下问题:①基于沉浸式虚拟环境的艺术学习是否有助于提升学生的艺术态度和对艺术作品的理解程度?②学生在虚拟艺术学习过程中的认知负荷、心流、脑电波数据之间存在怎样的关系?③学生在虚拟艺术学习过程中的认知负荷、心流、脑电波数据与学生艺术作品涂色得分之间存在怎样的关系?

二 研究设计

1 研究对象

2020年11月,本研究在上海市某师范大学招募了50名在读大学生参与实验。其中,男生有13人(占比26%),女生有37人(占比74%),平均年龄为22岁。50名学生全部来自非艺术类专业,且都没有在沉浸式虚拟环境中开展艺术学习的经历。

2 研究准备

本研究构建了以梵高经典画作为基础的三维立体场景,并使用沉浸式虚拟现实设备HTC Vive进行呈现。该设备通过1个头戴显示器、2个单手持控制器、1个能于空间内追踪显示器与控制器的定位系统,给学生带来了沉浸式立体体验,能让学生在自由行走的过程中全方位地观看虚拟世界。此外,虚拟艺术学习场景中的事物并非静止不动,灯光、星空等均动态呈现。场景间的切换通过学生的身体移动和手柄的配合来完成,更好地实现了身体、技术和意识的联动。

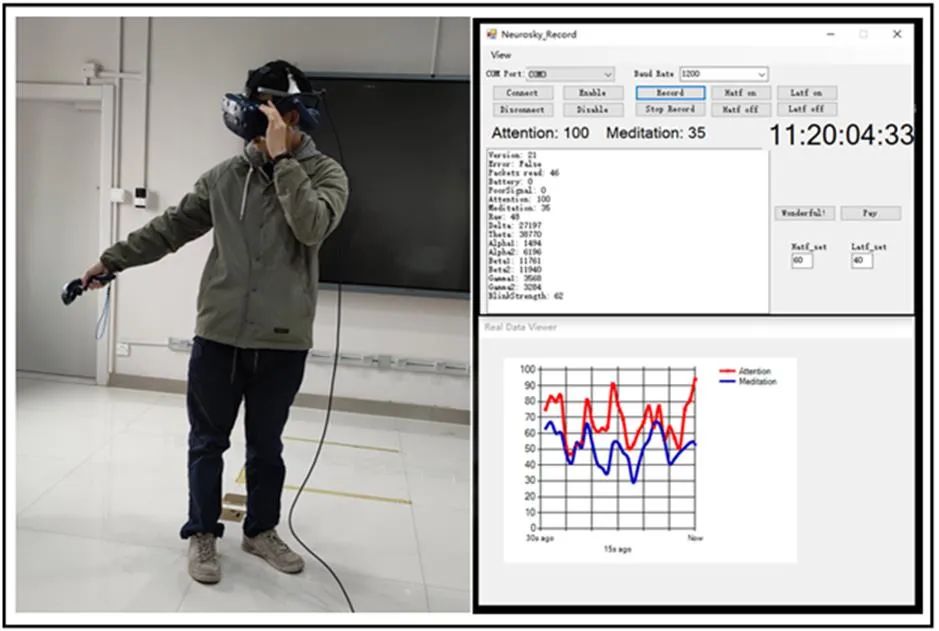

为了监测学生在虚拟艺术学习过程中的脑电波情况,每位学生除了佩戴沉浸式虚拟现实设备,还需佩戴脑电波设备。本研究选择的脑电波设备为NeuroSky,该设备由前额叶传感器、耳垂传感器和数据处理芯片组成,可以安全地采集与输出脑电功率谱,并通过内置的数据处理模块将脑电波信号转换为注意力与冥想数值(0~100)。以注意力为例,数值越高,意味着注意力越集中。NeuroSky已成为监测学生注意力与冥想的有效工具,其与HTC Vive设备结合后,仍能满足学生不受设备限制开展学习活动的需求[22]。如图1所示,左侧是某学生同时佩戴沉浸式虚拟现实设备和脑电波设备进行虚拟艺术学习的场景,右侧是该学生实时的脑电波信息。

图1 学生进行虚拟艺术学习及其脑电波信息

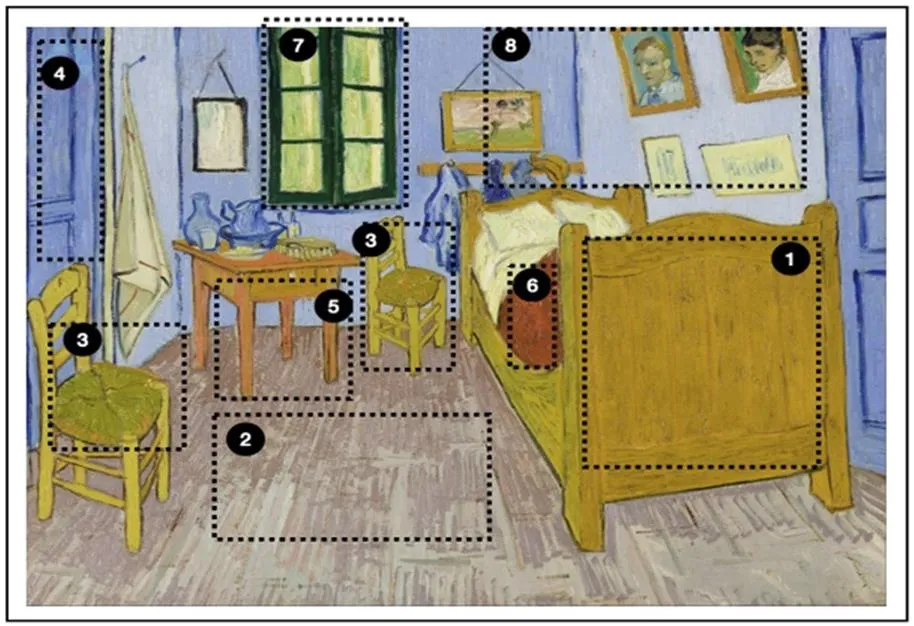

图2 《文森特的卧室》的8个色彩评分区域

3 研究工具

当前,问卷是考察学习者在学习过程中认知负荷和心流状态的常用工具之一。本研究中测量学生在虚拟艺术学习过程中认知负荷和心流的两份问卷分别参考了Hwang[23]、Pearce等[24]编制的问卷。其中,认知负荷问卷共设有8道题目,如“这个活动中的任务对我而言是困难的”“我没有足够的时间来完成活动任务”,各题采用李克特七点量表计分;心流问卷也设有8道题目,如“我发现这个活动非常有趣”“我完全沉浸在这个活动中”,各题采用李克特五点量表计分。

实验前后,所有学生需完成艺术态度问卷和对艺术作品的理解程度测试试卷。其中,艺术态度问卷参考了Hwang[25]等编制的问卷,共设有7道题目,如“我觉得梵高的艺术作品是有趣而且有价值的”“我会主动搜寻更多资讯来学习梵高的艺术作品”,采用李克特五点量表计分;而对艺术作品的理解程度测试试卷由本研究团队自行设计,共设有10道单选题,满分为10分。

为了解学生在虚拟艺术学习过程中对梵高艺术的感悟,本研究要求每位学生进行虚拟艺术学习之后,再参加一项艺术再现活动。在该活动中,学生要对梵高的另一幅艺术作品《文森特的卧室》进行涂色。这幅作品没有出现在虚拟艺术学习的场景中,且实验前已确认所有学生都没有接触过此作品。该作品事先经过去色处理,即卡片上只呈现作品中物品的线条轮廓。梵高擅长通过以黄蓝绿为主的色彩和不同形式的笔触来表达主题与情感,可以说,色彩的夸张与调和、线条的统一与变化是梵高艺术理念的集中体现[26]。由此,本研究从色彩与笔触两个维度,对学生艺术作品的涂色进行评分:①在色彩维度上,将梵高的原作分为8个区域[27],针对每一个区域的色彩情况进行评分(共计8分),如图2所示。具体来说,对每一个色彩区域学生的着色与梵高的着色进行对比,若属于同一色系,则得1分,否则得0分。②在笔触维度上,针对作品是否叠色、是否使用线条进行评分(共计2分)。若学生的涂色作品中使用了叠色,如深黄中叠涂橘黄,则得1分,否则得0分;若学生的涂色作品中使用了线条的笔触,则得1分,否则得0分。根据上述统一的评分标准,本研究团队的3名研究人员将对每幅作品单独展开评分,而后取研究人员评分的平均值作为每幅涂色作品的最终得分。本研究采用肯德尔和谐系数对三位学者的评分进行信度分析,计算结果为0.533,表明该评分具有可接受的信度。

4 研究过程

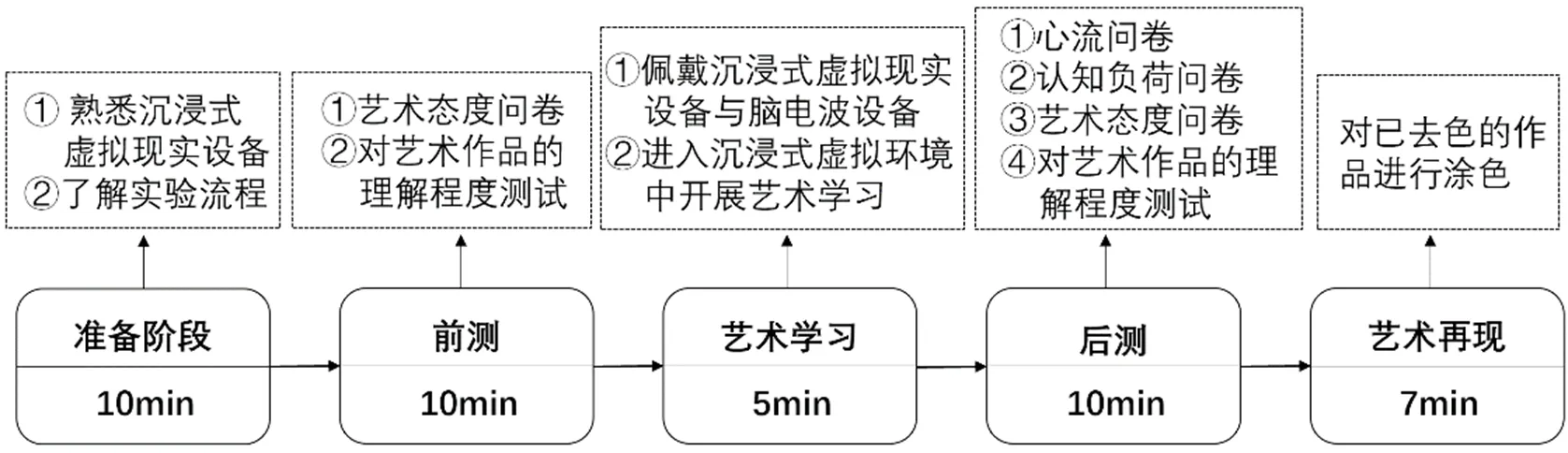

在实验开始之前,实验助理会向每位学生介绍实验流程,并讲解实验设备的使用规则,包括如何在沉浸式虚拟环境中通过身体的移动和手柄的控制进行自由探索。待了解实验流程并熟悉实验设备之后,每位学生都将完成艺术态度前测和对艺术作品的理解程度前测。测试完毕,实验助理会为每位学生佩戴沉浸式虚拟现实设备和脑电波设备。当确认学生的脑电波数据(包括注意力和冥想)可以被稳定记录时,学生就正式进入沉浸式虚拟环境中的艺术学习空间,自由地感受梵高的艺术风格和色彩特点,而其实时的脑电波数据将会被全程记录。完成虚拟艺术学习之后,学生需立即根据学习过程中的真实感受填写认知负荷问卷和心流问卷,接着完成艺术态度后测和对艺术作品的理解程度后测。最后,学生还需参加艺术再现活动,对已去色的作品进行涂色。每位学生大约要用42分钟完成实验,所有实验数据均为有效数据,具体的实验流程如图3所示。

图3 实验流程示意图

三 研究结果

1 沉浸式虚拟环境对学生艺术态度和对艺术作品理解程度的影响

本研究将学生填写的艺术态度前后测数据和对艺术作品的理解程度前后测数据分别进行了配对样本T检验,结果如表1所示。表1显示,学生艺术态度前、后测的平均得分分别为:M=3.694,SD=.543;M=4.180,SD=.626;T检验结果表明,学生艺术态度后测的得分显著高于其前测的得分(t=5.972,=.000)。学生对艺术作品的理解程度前、后测的平均得分分别为:M=6.400,SD=1.852;M=7.960,SD=1.484;T检验结果表明,学生对艺术作品的理解程度后测的得分显著高于其前测的得分(t=5.848,=.000)。上述数据说明,基于沉浸式虚拟环境的艺术学习对学生的艺术态度及其对艺术作品的理解程度提升效果显著。

表1 艺术态度前后测数据和对艺术作品的理解程度前后测数据的配对样本T检验

注:***<0.001。

2 虚拟艺术学习过程中学生的认知负荷、心流与脑电波数据之间的关系

基于多模态数据监测的理念,本研究通过脑电波设备和问卷测量了学生在虚拟艺术学习过程中的脑电波数据、心流和认知负荷。为揭示这些变量之间的关系,本研究通过皮尔逊相关系数展开探究,结果显示:心流与认知负荷呈现显著的负相关关系(r=-0.515,=.000<0.05),而心流与注意力、心流与冥想、认知负荷与注意力、认知负荷与冥想、注意力与冥想之间均没有呈现出显著的相关关系。这表明在沉浸式虚拟环境中开展艺术学习的过程中,学生的心流状态越佳,认知负荷越低。

3 虚拟艺术学习过程中学生的认知负荷、心流、脑电波数据与艺术作品涂色得分的关系

本研究采用皮尔逊相关系数,对学生在沉浸式虚拟环境中开展艺术学习时的认知负荷、心流、脑电波数据与艺术作品涂色得分之间的关系展开探究,结果显示:学生在虚拟艺术学习过程中的认知负荷与艺术作品涂色得分呈现显著的负相关关系(r=-0.280,=0.049<0.05),学生在虚拟艺术学习过程中的冥想与艺术作品涂色得分也呈现显著的负相关关系(r=-0.321,=0.023<0.05)。这表明当学生在虚拟艺术学习过程中拥有较高的认知负荷或冥想时,其艺术作品涂色得分较低,具体表现为该学生的涂色作品与梵高绘画的艺术风格和色彩特点相差较远。

四 分析与讨论

本研究运用脑电波设备和问卷,对学生在沉浸式虚拟环境中开展艺术学习时的相关数据进行收集,通过多种形式的数据分析得出以下结论:

①沉浸式虚拟环境能够显著提升学习者的艺术态度和对艺术作品的理解程度。李萌等[28]通过实证研究发现,虚拟现实学习环境下学习者的积极性很高,其学习态度和学习成绩也得到了显著的提升——这与本研究所得结论一致。究其原因,可能在于与观看艺术图片或视频相比,虚拟现实技术提供的三维场景能够营造出满足第一人称视角、具备高自由度的艺术探索空间,极大地促进个体“身在其中”的归属感和“无拘无束”的自主感,有利于提升学习者的学习满意度和学习态度[29][30][31]。与此同时,沉浸式虚拟现实空间加强了学习者与艺术作品的联结和对话,能够刺激学习者的认知感受,对学习者知识水平的进步有积极影响[32][33][34]。

②在基于沉浸式虚拟环境的艺术学习过程中,学习者的心流与认知负荷存在负相关关系。相较于传统课堂教学,虚拟现实环境更能促进学习者心流的产生,而心流可以让学习者的认知资源聚焦于理解学习材料,对降低学习者的内在负荷有所帮助[35]。即使是虚拟艺术空间中提供的丰富信息,也可能会干扰学习者或给学习者带来外部认知负荷,但当内、外负荷叠加后的总资源量小于学习者的工作记忆时,仍会产生较好的学习效果。而当学习者认知负荷过高时,容易造成心理匮乏,心流的状态也会受到不利影响[36]。本研究中学习者在沉浸式虚拟环境开展艺术学习过程中的心流与认知负荷呈现负相关关系,这一研究结论为之前的研究论断提供了支持。

③学习者在沉浸式虚拟环境开展艺术学习时的认知负荷和冥想,都与其在虚拟艺术学习后进行艺术作品涂色时的得分呈现显著的负相关关系。在虚拟现实环境中,对目标明确的学习者而言,适度的焦虑、责任心与紧张感有助于其实施更高层次的认知处理并提升学习表现[37][38]。焦虑与紧张反映出较低的冥想状态,数据分析结果论证了冥想与艺术作品涂色得分之间的负相关关系,这与之前的研究结论相似。同时,认知负荷也是影响学习者学习效果的关键,较高的认知负荷极易导致学习成就的降低[39]。由此可见,如果虚拟艺术空间中呈现过多的内容,导致学习者信息冗余,就容易产生过度的认知负荷,从而使学习者开展虚拟艺术学习时面临认知资源分配不足、左支右绌的问题,其艺术学习效果与学习表现也会差强人意。

五 结语

虚拟现实技术带来了新的艺术学习方式,本研究对沉浸式虚拟环境下的艺术学习场景与学习过程进行了设计、实验与数据分析,实验证明沉浸式虚拟环境能有效提高学习者的艺术态度和对艺术作品的理解程度,此结论可为虚拟现实技术在艺术领域的应用、进行艺术教育改革提供参考。但需要注意的是,在进行基于沉浸式虚拟环境的艺术学习设计时,要避免认知负荷过载,同时要设计有效的互动环节,使学习者适度紧张以增加其学习投入度。另外,本研究关注的是虚拟现实技术在艺术学科中的应用,至于虚拟现实技术在其他学科的应用是否会出现类似的结果还有待进一步的深入研究。

[1][15]谢泉峰,刘要悟.具身模拟:人工智能赋能的学习变革[J].课程·教材·教法,2020,(12):116-122.

[2][9][19]单小曦,李雪莉.虚拟艺术体验中的身体及其理论问题——基于VR电影身体实践的考察[J].文艺理论研究,2020,(5):66-77.

[3][32]刘德建,刘晓琳,张琰,等.虚拟现实技术教育应用的潜力、进展与挑战[J].开放教育研究,2016,(4):25-31.

[4]孙志伟,李小平,张琳,等.虚拟现实技术下的学习空间扩展研究[J].电化教育研究,2019,(7):76-83.

[5]Xu J, Zhong B. Review on portable EEG technology in educational research[J]. Computers in Human Behavior, 2018,81:340-349.

[6][20]丁峻.审美活动的神经机制与认知意义[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2010,(2):151-158.

[7]柳瑞雪,任友群.沉浸式虚拟环境中的心流体验与移情效果研究[J].电化教育研究,2019,(4):99-105.

[8]江凌.论5G时代数字技术场景中的沉浸式艺术[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2019,(6):47-57.

[10]李文昊,李亚芳,向维,等.VR全景视频对师范生共情准确性的影响[J].现代教育技术,2020,(12):62-68.

[11]赵瑞斌,范文翔,杨现民,等.具身型混合现实学习环境(EMRLE)的构建与学习活动设计[J].远程教育杂志,2020,(5):44-51.

[12]Kaimal G, Carroll-Haskins K, Berberian M, et al. Virtual reality in art therapy: A pilot qualitative study of the novel medium and implications for practice[J]. Art Therapy, 2020,(1):16-24.

[13][14]吴传刚.虚拟现实与教学深度融合的机理认知与困境突破[J].中国教育学刊,2017,(9):39-45.

[16]丁楠,汪亚珉.虚拟现实在教育中的应用:优势与挑战[J].现代教育技术,2017,(2):19-25.

[17]Yang X Z, Cheng P Y, Lin L, et al. Can an integrated system of electroencephalography and virtual reality further the understanding of relationships between attention, meditation, flow state, and creativity?[J]. Journal of Educational Computing Research, 2019,(4):846-876.

[18]Wah A. Cognitive processes underlying the artistic experience[J]. Avant, 2017,(1):45-58.

[21]Kawabata H. Neural correlates of beauty[J]. Journal of Neurophysiology, 2004,(4):1699-1705.

[22]杨晓哲,任友群.虚拟现实与脑电联动系统的开发及其教育研究功能探索[J].远程教育杂志,2019,(1):45-52.

[23][25]Hwang G J, Yang L H, Wang S Y. A concept map-embedded educational computer game for improving students’ learning performance in natural science courses[J]. Computers & Education, 2013,69: 121-130.

[24]Pearce J M, Ainley M, Howard S. The ebb and flow of online learning[J]. Computers in Human Behavior, 2005,(5):745-771.

[26][27]张蔚.解析梵高作品中的色彩艺术[J].四川戏剧,2016,(2):63-65.

[28]李萌,胡永斌,王翠如.虚拟现实学习环境对学习成效的影响研究——以小学安全教育课程为例[J].中国教育技术装备,2020,(13):62-66.

[29]Civelek T, Ucar E, Ustunel H, et al. Effects of a haptic augmented simulation on K-12 students’ achievement and their attitudes towards physics[J]. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2014,(6):565-574.

[30]沈夏林,杨叶婷.空间图式:沉浸式虚拟现实促进地理空间认知[J].电化教育研究,2020,(5):96-103.

[31]张静,陈巍,李恒威.我的身体是“我”的吗?——从橡胶手错觉看自主感和拥有感[J].自然辩证法通讯,2017,(2):51-57.

[33]高媛,刘德建,黄真真,等.虚拟现实技术促进学习的核心要素及其挑战[J].电化教育研究,2016,(10):77-87、103.

[34]罗英.学习动机中的情感因素分析[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2014,(10):98-100.

[35]王舒,殷悦,王婷,等.教学设计中的成绩表现和心流体验:基于认知负荷视角[J].心理发展与教育,2019,(3):329-337.

[36]陈奕桦,杨雅婷,文冬霞.数字化游戏学习环境下的学生心流体验探讨[J].电化教育研究,2016,(8):40-46、52.

[37]Kwon C. The effect of the degree of anxiety of learners during the use of VR on the flow and learning effect[J]. Applied Sciences-Basel, 2020,(14):1-18.

[38]Cianci A M, Klein H J, Seijts G H. The effect of negative feedback on tension and subsequent performance: The main and interactive effects of goal content and conscientiousness[J]. Journal of Applied Psychology, 2010,(4):618-630.

[39]Chang C C, Warden C A, Liang C Y, et al. Effects of digital game-based learning on achievement, flow and overall cognitive load[J]. Australasian Journal of Educational Technology, 2018,(4):155-167.

Research on the Effect of Immersive Virtual Environment on Students’ Art Learning

LIU Xin YANG Xiao-zhe[Corresponding Author]WANG Qin HU Lin-lin

With the characteristics of strong interaction, high immersion, and multi-sensory stimulation, virtual reality technology satisfies students’ art learning from the perspective of artists. In order to explore the effect of the immersive virtual environment on students’ art learning, this paper adopted the experimental research method and used brainwave equipment and questionnaires to measure the relevant data about students’ art learning. It was found that after carrying out art learning in the immersive virtual environment, students’ artistic attitude and understanding of artworks were significantly improved. Meanwhile, in the process of art learning, there was a significant negative correlation between students’ mental flow and cognitive load, and there was also a significant negative correlation between students’ meditation and cognitive load and their scores of coloring artwork. Through experimental data, this paper revealed the value of the immersive virtual environment to art learning, and provide new design ideas and suggestions for the follow-up learning scene application of virtual reality technology.

immersive virtual reality; brainwaves; art learning; flow; cognitive load

G40-057

A

1009—8097(2022)04—0061—07

10.3969/j.issn.1009-8097.2022.04.007

刘昕,在读硕士,研究方向为教育信息化、虚拟学习空间、课程与教学,邮箱为lx17317106780@163.com。

2021年8月4日

编辑:小时