上市公司ESG信息披露制度构建路径探究

白牧蓉 张嘉鑫

【摘要】ESG信息披露是未来资本市场法治建设特别是信息披露制度完善过程中有待研究的领域, 在我国建立体系化的上市公司ESG信息披露制度具有必要性。 在此过程中, 无论是在理论层面还是在实践层面都存在着阻碍制度构建的困境。 要在突破困境的同时实现制度功能, 现阶段应实行半强制ESG信息披露体系, 建立完善统一的ESG评价标准和评价程序, 明确董事核心地位, 细化董事、高管与中介机构在ESG信息披露中的义务与责任, 确立相对标准化的汇报内容和汇报程序, 构建ESG信息披露监管制度, 明确并落实相关主体的ESG信息披露责任。 由此促进上市公司积极履行环境、社会及治理责任, 通过制度优势提高上市公司的可持续发展能力, 推进建立风险可控的健康可持续金融体系。

【关键词】资本市场法治;信息披露;ESG报告;ESG信息披露制度

【中图分类号】F233 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2022)07-0090-10

对于ESG的定义学界众说纷纭, 但通常认为ESG是Environment(环境)、Social(社会)和Governance(治理)的英文缩写, 是一种关注财务绩效之外的新型投资理念和企业评价标准[1] 。 在实践中, 该理念主要以公司报告形式呈现, 相应的运用体系包括ESG信息披露、ESG评价以及ESG投资。 截至2020年6月, A股市场已有27%的上市公司发布了总计1021份ESG报告, 其中沪深300成分股披露ESG报告259份①。 在ESG报告的基础上, 投资者与专业分析人员可对ESG信息进行评价, 衡量公司经营模式的可持续性, 着重关注公司的目标价值和经营能力, 从而克服只关注财务指标的传统公司评级存在的弊端。 近年来, 基于ESG信息披露和ESG评价的发展, ESG投资在国内外投资领域逐渐成为主流。 在美国, ESG相关投资迅速发展, 可持续投资、养老基金、绿色债券以及ESG评级及指数机构的规模和质量都已经排名世界前列。 在中国, 根据中央结算公司和气候债券倡议组织(2020)统计, 中国发行人在境内外市场共发行3862亿元人民币的贴标绿色债券, ESG主题的公募基金规模已超过1200亿元, 相关投融资快速增长。 随着市场对ESG投资的需求持续增大, ESG重要性凸显, 其不仅有利于公司的长远发展, 而且能够更好地发挥金融的“向善”功能。 为了达成目标, 需要推动相应制度的构建。 其中, ESG信息披露是ESG体系的核心, 完善的信息披露制度有利于ESG评价和ESG投资。

一、问题缘起

(一)ESG的历史沿革

国际上, ESG最初由公众的自发运动和非营利组织推广而来。 20世纪70年代, 世界上第一只伦理基金AkiteAnsvar Aktiefond在瑞典诞生。 全球第一只社会责任投资基金“派克斯”在美国诞生, 其后一些共同基金逐渐将环境保护等内容纳入基金投资决策的考虑范围[2] 。 1984年, 美国可持续投资论坛组织成立, 该组织设立的目的在于推动可持续发展[3] 。

20世纪末期, 联合国等开始构建ESG相关原则和框架, ESG进入初期确立阶段。 这一时期, 联合国世界环境与发展委员会首次在《布伦特兰报告》中提出可持续发展理念, 并于1988年成立政府间气候变化专门委员会(IPCC)。 1992年联合国为了应对越来越突出的经济与环境保护问题, 召开会议并通过《里约环境与发展宣言》等多项文件, 呼吁人与自然和谐共处[4] 。 随后, 联合国于1997年和2000年分别成立了全球报告倡议组织(Global Reporting Initiative, GRI)以及全球契约组織(UNGC)。 为了响应联合国关于可持续发展的倡议, 碳信息披露项目(Carbon Disclosure Project, CDP)成立, 其设立目的在于帮助城市和企业披露环境方面的相关信息[5] 。

在时任秘书长安南的主导下, 联合国于2004年和2006年通过报告《Who Cares Wins》正式提出了ESG的概念, “负责任投资原则(PRI)”正式启动。 自2006年起, ESG正式进入发展阶段。 在这一时期, 各国交易所逐渐采纳了ESG信息披露标准, 目前已逐步形成比较完整的体系。 2020年9月, 由GRI、SASB(可持续性会计准则委员会, Sustainability Accounting Standards Board)、CDP、CDSB(气候披露标准委员会, Climate Disclosure Standards Board)和IIRC(国际综合报告理事会, International Integrated Reporting Council)主导发布了统一ESG披露标准计划, 其他机构或组织也相继推出ESG评价标准[6] 。

相较于国外, 我国ESG体系建立较晚, 发展滞后, 尚未形成体系化的ESG相关制度。 应当积极借鉴相关经验, 构建起利益相关者协同框架下的制度体系。 目前ESG相关制度仍由政府部门、金融监管机构和证券交易所主导, 以指引公司践行ESG理念及推动公司主动进行ESG信息披露为核心。 以环境监管部门为例, ESG相关的规范性文件多达7份。 同时, 《环境保护法》在修订时亦明确了“重点排污单位”在环境信息公开方面的责任。 截至2021年9月, 证监会、银保监会、中基协、上交所、深交所、港交所等监管部门及自律监管机构发布的较具代表性的ESG规范性文件如表1所示。

上述文件强化了对上市公司ESG的要求, 确立了ESG信息披露的基本框架, 将发布ESG报告视为上市公司评价的加分项, 鼓励有条件的基金管理人投资养老基金、绿色债券等领域, 并要求增加利益相关者的交流互动内容, 将ESG信息列为沟通工具, 提高上市公司与投资者之间的交流程度。 此外, 自2021年3月1日起, 全球首部规范绿色金融的综合法案《深圳经济特区绿色金融条例》正式实施, 该条例首次将“应对气候变化”排在了“绿色金融”中的第一位, 赋予深圳金融监管部门行政处罚权, 鼓励并支持金融机构设立绿色金融相关部门, 要求机构披露环境方面的相关信息。 综观上述文件, 可以归纳出我国ESG体系的特点: 法律规定数量较少, 多以部门规章或行业规范的形式进行规范; ESG相关制度建设受重视度和国际化程度不断提升, 在披露方面有强制化趋势; 制度目的不仅在于促进资本市场的发展, 也在于促使企业履行社会责任。

(二)制度研究现状与不足

相关文献的内容主要集中在ESG表现与企业绩效、市场投资等的关系方面。 关于ESG与企业绩效, Jain等[7] 以美国上市公司为研究样本, 分析得出ESG表现较差的公司, 其股价、资产收益率以及净利率等营业标准也较低, 更容易被投资者做空。 周方召等[8] 对2010 ~ 2018年A股上市公司数据进行实证研究, 发现ESG表现越好的公司越能获得超额回报, 尤其是在新冠疫情发生后体现得更为明显。 由此得出, 企业绩效与ESG表现呈正相关关系。 对于ESG与市场投资, Oikonomou等[9] 研究发现, E和S表现良好的公司债券评级较高。 马喜立[10] 研究发现, ESG评级越高, 越能给公司带来正的超额收益。 李瑾[11] 对A股市场进行实证研究发现, 市场存在ESG风险溢价, 高评级上市公司能够获得超额收益, 在市场行情不好的时候这一情况更为明显。 同时, 齐岳等[12] 指出, 以ESG理念为基础构建的QDII基金在市场指数无明显风险差异的情况下收益更高。 上述结论都证明ESG会影响投资, 具有良好ESG表现的公司更值得投资。 对于ESG与公司发展, 孙冬等[13] 研究发现, 良好的偿付债务能力、盈利能力以及合理的公司资本结构可以促进ESG发展, 但当公司具有较强的经营能力时却会忽略ESG情况。 Kew和Krosinsky[14] 则对中国公司的ESG发展抱有期待, 他们认为中国公司的灵活性、创新性及对新事物的快速反应, 都预示着中国公司将会成为可持续发展领域的领导者。

ESG信息披露制度的研究应当以前述领域的研究为基础。 Xie等[15] 认为, 公司适度披露ESG信息有利于发展, 过少或过度披露ESG信息则不然。 国际经验表明, 披露规定的强制化需要一定的过渡缓冲时间, 帮助公司逐步适应新制度, 减少制度成本。

根据前述分析, ESG的发展将会极大地提升我国公司的国际地位与发展潜力。 为了更好地发挥ESG评价和ESG投资的作用, 落实ESG促进公司发展与市场投资的功能, 需要探索合理的ESG信息披露制度。 由于实践尚处于萌芽阶段, 国内现有研究成果较为有限, 且主要集中在经济学、金融学的研究领域。 对于ESG信息披露制度构建的必要性与路径选择研究, 目前法学领域的成果较为不足。

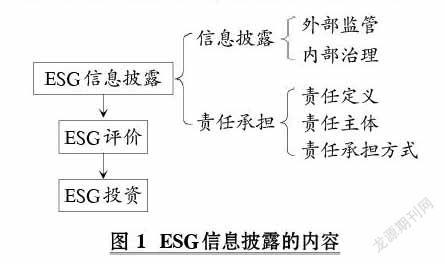

如图1所示, 从资本市场法治视角出发, ESG信息披露制度主要包括信息披露和责任承担两方面内容, 前者细分为外部监管与内部治理, 后者則应当明确责任定义、责任主体及责任承担方式。 为了探究上市公司ESG信息披露制度, 需要从制度价值与当前困境角度展开分析, 探索未来路径。

二、上市公司ESG信息披露制度的价值

(一)制度所产生的影响

上市公司ESG信息披露制度不仅有利于ESG评价以及ESG投资的顺利展开, 更会对公司与市场的长远发展乃至社会公共利益带来积极影响。 具言之, 其一, 良好的ESG表现能够提高企业投资效率, 对于成熟、信息有效性高、法治建设完善的市场中的上市公司以及非国有公司、规模较小的公司和非污染行业的公司, 这一特点体现得更为突出[16] 。 通过披露ESG信息, 可以让投资者更加系统地了解公司非财务状况。 实践表明, 披露ESG信息对上市公司融资能力的影响越来越显著, ESG信息披露质量较高的上市公司往往融资成本较低, 融资成功率也相较于无披露或披露质量低的上市公司更高。 其根源在于, ESG信息披露制度给予投资者更多的投资衡量标准, 帮助投资者综合考虑上市公司的各方面情况, 结合市场环境与社会环境做出投资决策。 此时, 投资者不仅关注公司的短期价值, 也关心公司的长期发展。 实证研究显示, ESG表现好的投资组合与ESG表现差的投资组合累计收益率差值高达12.83%, 总体样本的累计收益率为9.4%。 新冠疫情期间, 股票回报与上市公司ESG表现之间更是呈现出明显的正相关关系②。 这意味着, 投资者更偏好于投资披露了高质量ESG信息的上市公司。 其二, 完善的ESG信息披露制度会让上市公司更为重视其社会责任的践行情况。 经济社会与制度环境的发展越来越关注环境治理、公司社会责任等领域, ESG信息披露制度可以敦促上市公司积极承担社会责任和履行相关义务, 从而树立良好的企业形象。 其三, ESG评级和监管有赖于完善的ESG信息披露制度。 只有上市公司披露ESG信息, 监管机构和评级机构才得以展开相应工作。 其四, 信息披露制度的强化是本次《证券法》修订完善与注册制改革的重点, ESG信息披露制度有利于进一步推进改革。

上市公司ESG信息披露制度的缺点主要集中在制度成本和ESG信息内容方面。 其一, 如果无法获得高于履行披露义务成本的收益, 公司便无动力进行披露。 出于这方面考虑, 上市公司只会披露那些耗费成本较低却能够借此获得巨大效益的ESG信息, 导致ESG信息的质量无法保障。 其二, 不同领域的上市公司对于ESG的反应不同。 根据A股数据, 电力与公共事业、采掘业和制造业上市公司的ESG表现最差, 而金融、房地产和其他服务业上市公司的ESG表现最好[17] 。 这与其公司经营领域有关, 电力与公共事业、采掘业和制造业往往对环境破坏大, 履行的社会责任更多, 员工待遇普遍偏低, 相较于金融等行业公司其ESG评级偏低是必然的。 若无法考虑到这种差异性, ESG信息披露制度将会成为实体企业发展的绊脚石, 反而导致经济“脱实向虚”。 其三, 披露内容缺乏严格标准, 客观性难以保证。 根据A股上市公司发布的ESG报告可以看出, 其纯文字比例远远高于财务报告, 从而客观性必然偏低, 这将引发若干问题: 首先, 上市公司不会在报告中披露公司的ESG风险点, 报告的企业风险揭示作用降低。 其次, 缺乏标准的报告可能成为上市公司宣传自身业绩的广告手段。 文字报告造假渲染较为容易, 并且无迹可寻。 最后, ESG信息可能存在歧义, 对投资者具有误导性。 投资者对文本信息的接受能力低于对数字信息的接受能力, 不同投资者对于同一段话的理解会有差异, 极易引发纠纷。

(二)制度构建的必要性

1. 信息披露制度的基础支撑。 与修订前相比, 新修订的《证券法》对信息披露要求更高, 明确了信息披露方式和信息披露的监督事项。 上市公司应当遵守信息披露的基本原则, 履行定期和临时报告义务, 自愿披露和公开承诺也要满足法律规范的要求, 董监高及中介机构对信息披露承担了更多的义务和责任。 证监会和证券交易所在《证券法》的基础上针对信息披露制度发布了多份文件, 基本形成了体系化的信息披露架构, 存在构建ESG信息披露制度的基础。 构建上市公司ESG信息披露制度有助于弥补我国信息披露制度的缺陷, 尤其是只关注财务信息的不足。

2. 实践发展与政策落实的要求。 一是特定领域的政策导向。 2021年5月, 生态环境部印发实施《环境信息依法披露制度改革方案》(简称《改革方案》), 要求到2025年, 我国环境信息强制性披露制度基本形成, 届时相关企业需要依法如实、及时披露本企业的环境信息。 根据政策路线图, 要求建立有效运行的多方协作共管机制和技术规范体系、严格执行监督处罚措施、完善相关法制建设、提高社会公众参与度。 随着《改革方案》的发布, 国内上市公司环境信息披露制度研究迫在眉睫。 二是新发展理念的内涵所在。 构建上市公司ESG披露制度有利于贯彻落实党的十八届五中全会提出的新发展理念, 更好地处理环境、社会与经济的关系。 贯彻落实2018年中央经济工作会议以及党的十九大的经济改革思路, 深化供给侧结构性调整。 ESG的衡量标准符合我国经济发展要求, 能够规范上市公司行为, 推动引导上市公司依法依规经营, 注重长远发展, 为我国经济高质量发展做出贡献。 三是公司治理水平的提升路径。 董事高管等内部人出于追求私人利益的需要, 可能以社会责任的践行掩饰其违反信义义务的行为, ESG信息披露制度的建立使其各种行为进一步公开, 有利于公司内外协同监督, 将侵害公司利益的行为扼杀在摇篮中, 长远看能够降低代理成本, 提升公司治理能力。 四是其他利益相关者权益保护的需求。 ESG要求公司关注薪酬标准、工作环境、产品责任、社区参与等社会事项, 这将有利于公司积极履行社会责任, 为员工创造更好的工作环境和提高员工工作待遇, 并有益于消费者、债权人等利益相关者的保护。

3. 传统理论的支持与指导。 “利益相关者理论”“公司社会责任理论”主张董事和其他管理人员在做决策时, 应充分考虑公司股东之外利益相关者的利益[18] 。 公司应当在社会经济活动中担负起社会责任、履行社会义务, 董事、高管等主体不仅服务于公司, 亦服务于受公司影响的利益相關者。 “经济外部性理论”则要求政府对公司可能带来负外部效应的经营活动和信息披露进行市场机制之外的干预。 经济的外部效应和溢出效应证明了ESG的对外效力, 为了更好地监管公司, 上市公司应当披露ESG信息, 这也同样为上市公司ESG信息披露制度的构建提供了理论支持。 该制度要求上市公司在披露ESG信息时, 不仅要披露公司的正外部性信息, 还要披露负外部性信息, 同时要求专业监管者积极干预并管制非法的披露行为。

4. 思想文化及社会背景与制度的契合。 一方面, 我国古代哲学强调天人合一, 人要尊重自然的客观规律, 将人与自然作为有机整体予以思考, 追求可持续发展的状态[19] 。 人应当顺应自然的发展, 尊重自然规律, 达到人与自然和谐相处的境界, 这满足了ESG理念对于公司承担生态环境保护义务的要求。 另一方面, 以人为本是中国特色社会主义理论体系的核心价值观, 改善劳动者的工作环境与提升其工作待遇, 既是这一价值观的体现, 亦是公司社会责任的重要因素, 建立ESG信息披露制度将会敦促公司履行相关责任和义务, 为行业树立榜样。

5. 域外制度提供的可参鉴经验。 部分国家和地区已经构建了ESG信息披露制度。 美国2010年发布的《关于气候变化相关信息披露的指导意见》开启了上市公司披露ESG信息的序幕。 2016年的《解释公告》(IB2016-01)和2018年的《实操辅助公告》强调了与ESG相关的受托者责任, 明确指出在投资政策声明中应当披露ESG的相关信息。 纳斯达克市场《ESG报告指南2.0》中为其所有上市公司提供了ESG报告指引, 2019年《ESG信息披露简化法案》规定了ESG信息披露内容。 英国法律要求所有上市公司披露有关温室气体排放、人权和性别多样性的信息, 如果不披露则需要解释原因。 如果信息有利于投资者了解公司的经营发展情况, 发行人应在其年报内提供以非财务关键绩效指标进行分析的结果, 其中包括ESG的相关信息。 伦交所建议伦交所的上市公司刊发ESG报告时参考气候相关财务信息披露工作组(TCFD)的标准, 英国绿色金融工作组也将TCFD标准视为企业汇报框架的基础。 新加坡证券交易所在2016年6月发布文件《可持续发展报告指南》, 规定公司发布可持续发展报告的义务从“自愿性”变为“强制性”, 且对《公司治理守则》进行了修订, 强调董事在ESG制度中的核心地位, 需要确保董事的独立性、多样性, 并要求利益相关方参与公司ESG治理。 我国港交所同样规定了上市公司ESG体系, 要求上市公司“不披露就解释”, 同时对董事职责、披露原则、重要性评估、披露标准等进行了系统性规定。 概言之, 这些经验为我国A股上市公司ESG信息披露制度的构建提供了重要启示。

三、上市公司ESG信息披露制度构建中的困境

(一)理论上的困境

正如前文分析, 制度成本是ESG信息披露制度构建面临的最大障碍。 首先, 无论哪个国家和地区的ESG信息披露流程中, 公司都面临制作ESG报告以及受到监管部门监督带来的双重成本。 港交所的某些上市公司董事会为了更好地应对ESG监管, 专门成立了ESG工作小组和ESG委员会负责相关工作。 这些都将产生较高的成本。 其次, 市场上增加了ESG信息, 将会提高市场交易成本。 投资者将会付出更大的代价来搜寻信息, 决策成本明显提高。 同时, 监督成本也会进一步提高。 当ESG信息披露制度不完善时, 此类成本将会更高。 2013年至今, 我国营商环境法治化建设的核心在于降低制度性成本。 只有降低ESG信息披露制度所产生的成本, 才能让上市公司有动力执行制度要求, 使该制度真正落实并实现制度目的。

从公司内部治理角度出发, 阻碍ESG信息披露制度构建的因素是股东会中心主义及相应的制度体现。 《公司法》在2005年及2013年的修订中始终未偏离股东会中心主义的大方向[20] 。 《民法典》仍然将董事会或执行董事视为营利法人股东会的执行机构, 对股东会负责。 然而, 董事会对公司ESG负有最终责任, 董事应当居于制度的核心地位。 要构建上市公司ESG信息披露制度, 董事会中心主义在公司法律制度中的体现至关重要。 在股东会中心主义下, 作为股东的代理人或受托人的董事, 行为目的是为股东获取利益, 董事会受制于股东会, 这显然违背了所有权与经营权分离的现代公司制度的客观情况, 董事会的独立性被严重削弱。 同时, 股东会的决策效率和运作模式在客观上也无法满足ESG制度的要求。 因此, 在ESG信息披露制度下, 公司权力应当归属于董事会。 董事应忠实勤勉地完成公司ESG重要指标, 兼顾各方利益, 提升公司的可持续发展能力。

根据行为经济学的理论, 经济决策中难免会产生行为偏误。 ESG信息披露制度的践行中, 董事也会做出偏离理性的行为: 其一, 董事的过度自信可能过高估计公司的ESG能力, 这将会导致公司过度参与竞争、过度交易。 其二, 董事的投射偏误可能会使其错误评估未来效用与当下效用的相似度, 错误地用现在的状态去为未来做选择, 从而造成损失。 其三, 董事可能存在当下享乐偏好, 考虑自身薪酬考核的需求, 不愿开展可能对公司短期利润产生不利影响的活动, 而忽视了其对公司长期价值的影响, 导致无法完成ESG目标。 在制定ESG信息披露制度时应当意识到董事存在非理性行为, 并通过制度予以修正。

(二)实践中的不足

通过沪深交易所的官方网站查询, 检索主题分别为“可持续发展报告”“ESG报告”“社会责任报告”, 并将检索跨度设置为“最近一年”, 该主题下共检索出有效报告228份。

根据表2可以看出, 沪深交易所中通过明确的“ESG报告”和“可持续发展报告”方式披露信息的上市公司共62家, 其中30家通过ESG报告披露, 32家通过可持续发展报告披露。

分析这62份报告可以发现如下九点特征: 第一, 篇幅方面, 不同公司的报告篇幅(以报告PDF文件所显示电子页数进行统计)不尽相同, 通常在几十页上下, 最多可达132页(参见《中航资本控股股份有限公司2020年度环境、社会责任与公司治理(ESG)报告》), 最少的仅为23页(参见《利亚德2020年度ESG暨社会责任报告》); 第二, 形式方面, 报告形式差异较大, 希望更好地体现ESG情况的上市公司会出具设计精致、更有美感的报告, 提升读者观感; 第三, 侧重点方面, 不同领域的公司, ESG报告的侧重点不同, 例如工业领域公司会侧重于先说明环保责任的履行情况, 证券公司或投资公司则着重治理方面的情况; 第四, 有效性方面, 上市公司更希望将ESG报告作为树立良好企业形象的工具, 多数上市公司极力宣传其对于环境、社会及治理所作出的贡献, 内容形式化, 难以从报告中获取实质上的有效信息; 第五, 定位方面, 上市公司将ESG报告作为年度报告的附属品, 往往与年度报告同时刊登; 第六, 数据方面, 信息数据基本来源于公司的正式文件、统计报告与财务报告, 以及经由公司统计与审核的ESG信息; 第七, 报告与公司实务协同方面, 除在A股和H股同时上市的公司外, 很少有公司在内部治理中设立ESG委员会等机构, 并未将ESG理念切实应用于公司治理; 第八, 体例方面, 上市公司之间在主体内容的披露上形式多样, 各级标题命名五花八门, 但基本上围绕环境、社会及治理三个方面展开, 此外报告中基本会包括“报告编制说明”“董事长致辞”“指标索引”和“意见反馈”等内容; 第九, 审计方面, 仅中国神华、中国银河及洛阳钼业3家上市公司的ESG报告中明确给出了独立有限鉴证报告, 3家公司分别通过毕马威华振会计师事务所、安永华明会计师事务所以及Corporate Integrity Ltd.进行鉴证, 并给出了肯定意见, 其他报告未随之发布专业机构的审核意见。

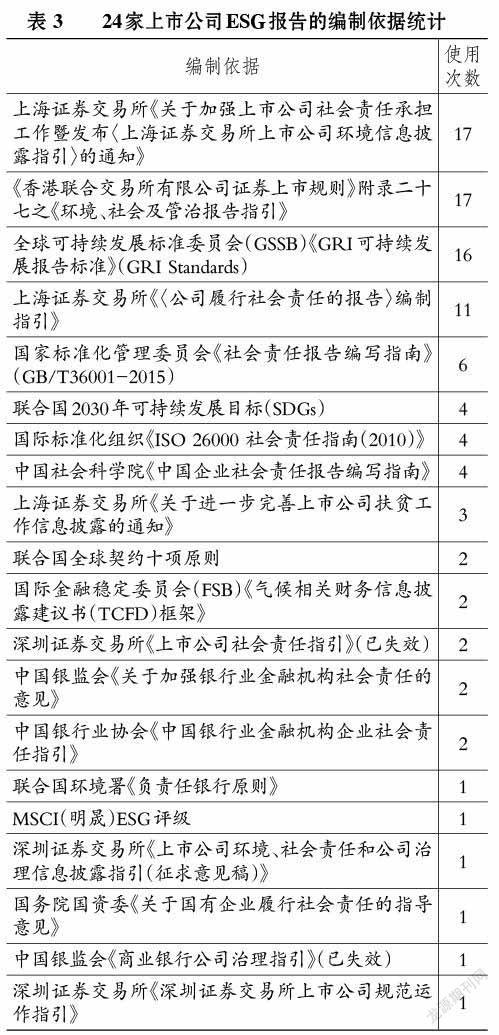

除上述九点描述特征外, 还需重点关注ESG报告的编制依据。 在沪深交易所上市的公司通过明确的ESG报告披露信息的共有30家, 其中仅中国人寿、中国核电、中顺洁柔、科大讯飞4家公司的ESG报告中未披露其编制报告时所采取的编制依据, 其他26份报告的编制依据如表3所示。

通过表3可知, 不同上市公司编制ESG报告的依据具有较大差异, 选择范围广、自由度高。 26份报告共采用了20个编制依据, 其中《GRI可持续发展报告标准》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨發布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》以及上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》为主要编制依据。 同时, 上市公司一般会采取2种以上的编制依据来编写报告, 多者可达6、7种, 可见当前上市公司编制ESG报告并不具有统一性。 上市公司在编制ESG报告时, 首先会考虑公司所在地证券交易所的规定; 其次, 如果公司在A股和H股市场同时上市, 需要选择适用联交所的规定和沪深交易所的规定, 因联交所对ESG信息披露有强制性规定, 报告内容会侧重于满足联交所规定; 最后, 上市公司选择编制依据与其所属行业密切相关, 比如作为金融机构的上市公司在主要编制依据的基础上还需满足金融监管机构的相关规定, 国有企业则会考虑到国务院国资委的相关规定。

当前, 我国证券市场缺少有关ESG信息的统一披露标准框架, 同时因为缺少披露回报和外部约束, 上市公司自愿披露的ESG信息存在数量少、质量不高、披露不及时等问题, 不同公司间信息披露的规范性和准确性差异明显。 例如, 2019年已披露ESG信息的债券发行人中, 超过30%的发行人载体不固定或披露不连续。 公司披露的ESG信息本身也证明, 不同领域的公司在环境、社会以及治理方面的支出差距较大, 大多数公司着重披露有关公司环境和公司治理的事项, 忽略公司的社会责任, 导致社会责任表现处于低水平的均值状态。

结合前文对报告特征的分析可知, ESG报告方面的缺点主要集中在以下几点: 其一, 报告实质性内容较少, 多为展现公司良好基本面; 其二, 报告缺少鉴证、审计和担保, 真实性和准确性无法保障, 截至2020年5月底的统计数据显示, 沪深300成分股上市公司中已有86.3%的公司发布了有关ESG的报告, 然而仅有12%的报告经过了第三方审计, 说明披露质量明显不高①; 其三, 对于我国资本市场发展和有效性的提高, ESG报告的作用并未凸显; 其四, ESG报告与发布报告的上市公司绩效发展之间的相互作用不明显; 其五, 选取的报告编制依据不严谨, 有些上市公司选取的编制依据已经失效。

同时, 不同交易所以及证监会制定的规范性文件之间对于ESG信息披露的规定存在冲突和不甚协调之处。 具体而言: 其一, 当《上市公司治理准则》发布后, 证监会并未以此为依据修改《信息披露准则》, 规定之间存在矛盾; 其二, 根据《科创板股票上市规则》第4.4.1条的规定, 上市公司应当在年报中披露公司履行社会责任的情况, 但是在《科创板上市公司自律监管规则适用指引第2号——自愿信息披露》中却规定科创板公司可以自愿选择是否披露; 其三, 上交所在《上市公司定期报告业务指南》第三节规定上市公司应当充分披露社会责任信息, 而深交所的《上市公司信息披露工作考核办法》中仅将是否披露社会责任信息作为评价公司的选择标准, 并无强制要求。

此外, 信息披露制度存在缺陷, 对ESG信息披露缺乏具体的约束, 披露监管不足。 许多有效的信息披露配套制度并未正式建立, 例如虽然鼓励自愿披露, 但未建立信息的“安全港”制度, 导致自愿披露难以得到有效开展[21] 。 证券市场看门人制度的有效性存疑, 中介机构并未发挥出协助证监会共同治理证券市场的作用, 缺乏真正意义上的声誉约束机制。 信息输出与信息接收的双重障碍以及以监管为导向的单一信息披露的市场逻辑也在阻碍着信息披露制度的完善[22] 。 信息披露人也未严格遵守相关规定, 甚至出现在文件提交审核之后擅自进行改动的情况。 发行人进行信息披露的时点往往滞后, 信息披露的内部控制不足。 上市公司信息披露存在明显的自利倾向, 报告失真的问题阻碍着投资者吸收运用披露信息, 低市场违法成本让信息披露违法行为愈演愈烈, 使得信息披露制度的有效性大大降低。 在新《证券法》的实施及注册制改革的过程中, 上述部分问题正在得到逐步解决。

2020年, 我国全年新增证券信息披露立案案件84件, 证监会做出信息披露违规类行政处罚决定96件, 数量较上年有明显增加④。 财务造假案件仍然占据主导, 对中介机构做出行政处罚的数量有所下降, 短线交易类行政处罚决定同比增加了1倍。 迄今为止, 并未出现对公司ESG信息披露行为进行行政调查和行政处罚的案例。 随着信息披露违法违规动机复杂化、手法隐蔽化、领域拓展化, 现有的监管穿透性明显不足, 尚不足以支持ESG信息披露制度的展开。

四、上市公司ESG信息披露制度构建的路径设想

(一)半强制ESG信息披露体系

当前阶段, 我国可考虑实行半强制ESG披露体系。 一方面, 域外经验中半强制披露体系最为常见; 另一方面, 自愿和完全强制体系均无法满足当前我国资本市场的要求。 自愿信息披露制度在我国尚处于不成熟阶段, 制度有效性低。 对上市公司而言, 强制ESG信息披露制度会导致更高的制度成本, 收益成本比率过低, 公司负担过重, 初期就直接采取完全强制披露制度也会导致上市公司难以适应。 制度的构建需要阶段性、层次性发展, 我国《证券法》及相应法规、规章、交易所规则对强制与自愿性信息披露进行了体系化规定, 其中针对主体和内容的细节规范已经奠定了半强制披露制度的基础, 现阶段实行半强制ESG信息披露体系具有合理性和必要性。

半强制ESG信息披露体系主要从两个方面展开: 主体层面和内容层面。 在主体层面, 强制性并非适用于所有的上市公司, 应当通过发布文件选择性地让一部分上市公司必须进行ESG信息披露。 例如, 可以选择员工人数超过100人或主营业务收入在5亿元人民币以上的国有企业、大型企业及污染行业的上市公司先行试点, 集团公司做出信息披露时下属公司无须重复披露[23] 。 对于未被强制要求披露的上市公司, 则可以自愿选择是否披露, 但是证交所应当给予自愿披露的上市公司适当的奖励, 例如公司评级的加分。 对于ESG表现优秀的上市公司, 可以给予一定的政策优惠。 在内容层面, 一为“不遵守就解释”, 二为在统一评价标准下董事会有权进行重要性评估来决定披露信息内容。 “不遵守就解释”要求按照文件汇报或解释部分ESG信息不进行披露的原因, 公司解释中应包括未披露信息的识别以及不作披露的原因。 一般而言, 不作披露的原因为标准难以适用、商业秘密限制、特定法律限制以及资料缺乏等。 上市公司在ESG报告中应当具体说明何以认为披露标准不适用、具体保密限制内容、具体法律限制内容以及获取资料的行为流程、行为时间等。 董事会必须进行重要性评估, 用来识别对投资者和公司重要的ESG事宜, 并以此为披露界线进行ESG匯报和披露。

(二)统一的ESG报告的编制依据和评价标准

建立统一的ESG报告的编制依据和评价标准确有必要。 目前主流的编制依据包括TCFD、CDSB、CDP、GRI、ISO26000等。 不同的编制依据会影响报告本身的披露框架, 例如, 横向对比GRI披露标准框架和ISO26000披露标准框架可见, GRI披露标准框架中披露标准分为普遍标准和特定主体标准, 其中GRI101、GRI102、GRI103为普通标准, GRI200(经济议题)、GRI300(环境议题)、GRI400(社会议题)为特定主体标准, 采用该编制依据的上市公司首先根据普通标准确认报告基础、披露信息以及管理办法, 其后根据特定主体标准所包含的如经济议题的9项指标、环境议题的共70项指标编制报告。 而在ISO26000披露标准框架中, 其主要议题为“组织治理”, 具体内容包含人权、劳工实践、环境、公平运营实践、消费者问题、社会参与和发展。 两者的侧重点不同、披露内容不同、衡量指标不同, 因此在两种披露标准框架下编制的ESG报告必定存在结构和内容上的巨大差异, 信息的差异性会导致ESG报告发挥作用的效果降低。 我国应选取适合中国实情的披露标准, 不能过高要求上市公司, 并考虑不同领域的公司对ESG的接受程度。 同时, 可以参考域外经验, 以当前我国上市公司ESG报告的编制依据(表3)为基础, 结合实践得出答案, 建立系统而权威的ESG报告编制依据和评价标准指引。

(三)董事的核心地位

在ESG信息披露制度中, 董事的核心地位主要体现在两个方面: 在公司ESG管治架构中位居核心地位; 在ESG汇报过程中负责。

一方面, 在公司ESG管治架构中, 董事应当尽力履行其职责。 对于公司的长期发展来说, 董事会识别、评估、管理公司ESG事项对公司发展有重大的影响, 董事会应当积极管理并化解公司存在的ESG风险。 港交所为上市公司提供了ESG管治架构的模板, 上市公司应依照模板选择最适合自身的ESG管治架构(见图2)。 董事会在获知ESG信息时, 基于公司的实际情况识别并评估ESG的风险和机遇, 设立参照目标推进ESG的相关工作。 由董事会负责将会极大地提升ESG的管理质量和效率, 促进公司可持续发展。

另一方面, 董事会应当参与ESG风险的评估及厘定、深入讨论重大ESG事项。 了解投资者所关心公司的ESG信息、于固定期间获取有关公司ESG的相关数据、展望未来评估ESG信息对于公司的影响。 董事会应当参考的文件包括: 公司年报、业务及社会责任决策、高管陈述、与ESG有关的内部文件、有关刊物、法律法规、部门规章以及行业自律性规定、国际标准及指引。 董事会在进行ESG相关决策时应当确保决策的民主性, 并将每位董事的意见等会议信息记录在案。 同时确保董事会长期有效地审阅ESG报告并监督相关事项, 落实公司ESG管治架构的陈述。 管理层应当定期向董事会汇报更新数据, 公司所有部门应当定期向董事会提供公司ESG治理的相关建议。

(四)确立汇报内容和汇报程序

公司进行ESG汇报时, 应遵守汇报的基本原则, 即重要性原则、量化披露原则、数据一致性原则以及公正持平原则。 董事会应当对公司的ESG事项进行重要性评估, 明确其中对公司重要的事项。 通常而言, 管理层应将评估所涉及的材料递交给董事会, 董事会在评估时应当综合考虑有关ESG事项的各个方面, 包括利益相关者的利益、有关ESG的政策、法律法规规章以及行业自律性规定等。 董事会根据评估的结果决定ESG事项的优先顺位。 量化披露原则要求披露的内容应当包括数据或相关信息的计算方法, 从而能够客观、全面地反映公司ESG的情况。 量化的数据要通俗易懂, 同时报告中要存在量化ESG指标的合理目的及方法并且反映董事会的决议内容。 量化披露原则将有助于数据一致性原则的展开, 以便对ESG的数据进行分析对比研究。 数据一致性原则要求ESG的统计方法应当适合公司状况, 如果ESG的统计方法发生变更, 则需要在ESG报告中做出解释。 董事会应当如实反映公司的情况, 完整地将公司ESG信息呈现在报告之中。

在ESG汇报内容中, 最为重要的是设立目标。 董事会在设立ESG目标时, 应当考虑公司的实际情况并兼顾利益相关者利益。 目标必须反映公司具体的ESG策略, 表明策略进展情况、遭遇的困难情况等, 信息应尽量全面、具体、真实。 设定目标可以采用SMART的设立方式, 尽量运用量化数据并具体陈述披露目标信息, 避免出现无实质内容的目标。 董事会应当负责公司ESG目标的履行, 确保目标根据承诺稳步进行。

由董事会带领的ESG工作小组向董事会汇报, 并起草报告草案, 董事会开展审议工作, 包括初步的重要性评估、找出信息缺漏、确定汇报内容、了解利益相关者的建议、确定ESG事项的优先顺位等, 最终编写出ESG报告。 对于汇报程序, 以我国的定期报告为例, 具体包括8个步骤, 如图3所示。

(五)证券服务机构的义务

在半强制ESG信息披露体系下, 被强制要求披露ESG信息的上市公司应当出具审计报告及其他鉴证报告、資信评级报告、法律意见书等文件, 自愿披露ESG信息的上市公司可以选择是否出具上述文件。 证券服务机构在为ESG报告出具文件时应当履行相应的义务, 忠实勤勉地履行自己的职责, 恪尽职守, 不违法违规。 在提供证券服务时, 应当承担核查和验证义务, 确保制作、出具的文件内容真实、准确、完整, 避免出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 否则在对他人造成损失时应承担相应的责任。 证券服务机构及其从业人员还应当履行保管义务, 妥善保存客户的ESG信息和资料, 保存期限10年, 不得泄露、隐匿、伪造、篡改或者毁损信息和资料。 证券服务机构及其从业人员也不能从事法律禁止的行为, 违反者需承担相应责任。

(六)构建ESG信息披露监管制度以及明确并落实ESG信息披露责任

在ESG信息披露制度的构建过程中, 完善的监管制度必不可少。 第一, 适时开展全行业ESG风险压力测试研究, 审慎建立监管框架。 第二, 明确ESG监管及行政处罚的标准, 保证行政处罚机制的落实。 第三, 通过创新监管方式提高监管效率, 降低监管成本。 引入新型监管工具, 在不侵犯公司知识产权和商业秘密的情况下, 积极开展监管活动。 第四, 给予ESG表现良好的公司一定的奖励, 激励公司积极履行ESG信息披露责任。

若各类主体违反ESG信息披露制度的相关规定, 应当承担相应的法律责任。 依照《证券法》第85条以及第197条的规定, 信息披露义务人未按规定披露信息, 虚假、误导性记载陈述或者重大疏漏导致投资者损失的应当承担民事责任。 如果无法证明自己没有过错的, 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及保荐人、承销的证券公司及其直接责任人员, 应当承担连带赔偿责任。 同时, 信息披露义务人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员还应受到行政处罚, 严重者可能承担刑事责任。

完善“看门人”的法律责任机制及责任约束机制, 增加惩罚性赔偿规定, 细化纠纷解决规则, 建立民事责任、行政责任以及刑事责任三者的衔接机制。 以证券服务机构为中心, 明确职责界限, 增加免责事由, 构建证券服务机构声誉制度[24] 。 随着前置程序的取消⑦, 应当归还诉讼权利、缩短诉讼期限。 如果证券服务机构违反了相关义务规定, 则应当承担《证券法》第十、十三章的相应责任。

【 注 释 】

① 参见由商道融绿网发布的《A股上市公司ESG评级分析报告2020》。

② 参见由香港理工大学和商道融绿网联合发布的《ESG在中国有效吗?疫情之下的股票价格分析摘要报告》。

③ 在上海证券交易所官方网站检索“ESG报告”和“可持续发展报告”时,检索出的“社会责任报告”。

④ “信息披露立案案件”的数据来源于证监会2021年2月5日新闻发布“证监会通报2020年案件办理情况”;“行政处罚决定”数据来源于证监会及其派出机构公布的行政处罚案件。

⑤ 参见港交所文件《环境、社会及管治报告指引》及相关《上市规则》条文。

⑥ 参见《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》。

⑦ 参见最高人民法院《全国法院审理债券纠纷案件座谈会纪要》《最高人民法院关于证券纠纷代表人诉讼若干问题的规定》《关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》。

【 主 要 参 考 文 献 】

[1] 黄世忠.ESG理念与公司报告重构[ J].财会月刊,2021(17):3 ~ 10.

[2] Drucker D. J.. From SRI to ESG[ J].Financial Planning, 2009(10):72 ~ 77.

[3] Morningstar. ESG Investing Comes of Age[EB/OL].http://www.morningstar.com/features/esg-investing-history,2020-02-11.

[4] 秋辛.联合国环境与发展大会召开[ J].世界环境,1992(3):2.

[5] Atkins B., Corp B., Rights A. L. L.. ESG History&Status[Z].Working Paper,2020.

[6] 王大地,黄洁.ESG理论与实践[M].北京:经济管理出版社,2021.

[7] Jain A., P. K. Jain, Z. Rezaee. Value-Relevance of Corporate Social Responsibility: Evidence from Short Selling[ J].Journal of Management Accounting Research,2016(2):29 ~ 52.

[8] 周方召,潘婉颖,付辉.上市公司ESG责任表现与机构投资者持股偏好——来自中国A股上市公司的经验证据[ J].科学决策,2020(11):15 ~ 41.

[9] Oikonomou I., C. Brooks, S. Pavelin. The Effects of Corporate Social Performance on the Cost of Corporate Debt and Credit Ratings[ J].Financial Review,2014(1):49 ~ 75.

[10] 马喜立.ESG投资策略具备排雷功能吗?——基于中国A股市场的实证研究[ J].北方金融,2019(5):14 ~ 19.

[11] 李瑾.我国A股市场ESG风险溢价与额外收益研究[ J].证券市场导报,2021(6):24 ~ 33.

[12] 齐岳,赵晨辉,李晓琳,王治皓.基于责任投资的ESG理念QDII基金的构建及绩效检测研究[ J].投资研究,2020(4):42 ~ 52.

[13] 孙冬,杨硕,赵雨萱,袁家海.ESG表现、财务状况与系统性风险相关性研究——以沪深A股电力上市公司为例[ J].中国环境管理,2019(2):37 ~ 43.

[14] Kew J., Krosinsky C.. Dynamics Emerge on ESG and Sustainable Investment in China[Z]. Modern China,2020.

[15] Xie J., Nozawa W., Yagi M., et al.. Do Environmental, Social, and Governance Activities Improve Corporate Financial Performance?[ J].Business Strategy and The Environment,2019(2):286 ~ 300.

[16] 高杰英,褚冬曉,廉永辉,郑君.ESG表现能改善企业投资效率吗?[ J].证券市场导报,2021(11):24 ~ 34+72.

[17] 中国工商银行绿色金融课题组,张红力,周月秋,殷红,马素红,杨荇,邱牧远,张静文.ESG绿色评级及绿色指数研究[ J].金融论坛,2017(9):3 ~ 14.

[18] Reed F.. Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance[ J].California Management Review, 1983(3):88 ~ 106.

[19] 周光迅,何莹子.中国古代哲学的生态思想及其对构建现代生态哲学的启示[ J].自然辩证法研究,2014(2):118 ~ 123.

[20] 白牧蓉,张嘉鑫.《公司法》修订中的资本制度路径思辨——以委托代理理论构建我国授权资本制[ J].财经法学,2021(4):115 ~ 130.

[21] 魏俊.证券法上的安全港及其制度价值——以前瞻性信息披露为例[ J].证券法苑,2014(3):131 ~ 166.

[22] 郭雳.注册制下我国上市公司信息披露制度的重构与完善[ J].商业经济与管理,2020(9):92 ~ 101.

[23] 马险峰,王骏娴,秦二娃.上市公司的ESG信披制度[ J].中国金融,2016(16):33 ~ 34.

[24] 白牧蓉.注册制下的证券市场“看门人”职能[ J].中国金融,2021(16):57 ~ 58.

(责任编辑·校对: 黄艳晶 许春玲)