『燃』之安 『家』则全

高晓君/文

2021 年6月13日,湖北省十堰市艳湖社区集贸市场发生重大燃气爆炸事故,造成26人死亡。同年9月10日,辽宁省大连市鑫和社区住宅楼液化石油气泄漏爆炸事故,造成8 人死亡。紧接着10月24日,辽宁省瓦房店市文圣社区住宅楼燃气闪爆事故,造成2 人死亡。截至2021年11月底,当年全国已发生燃气较大事故7 起,比2020年、2019 年同期上升幅度较大。2022 年1月17日国务院召开的全国安全生产电视电话会议中指出,大力开展“两个集中治理”,构建危化品重大危险源常态化安全管控机制,加快推进城镇燃气安全排查整治。燃气安全这一话题已然成为当前安全工作的焦点。

现状:燃气安全得到各方重视

人工煤气、液化石油气(LPG)、天然气这三种是我国城市燃气的主要气源。受“煤改气”“县县通”等工程持续推进的利好影响,城市燃气行业天然气消费持续增加,天然气的消费水平以及供应能力相对提高,产量逐渐增长,形成近年来天然气供需整体宽松格局。据统计,截至2020 年,中国天然气产量为1888.5 亿立方米,同比增长8.77%;2021 年1-5月中国天然气产量为871.8 亿立方米,相比2020 年同期增长了10.62%。城市燃气用气人口规模与城市人口数量在增长方向和速度上都基本一致。随着城市化的进程,城市人口不断攀升,燃气的用量也是稳步增长。

与此同时,我国对燃气安全的重视进入了新的高度,将燃气安全内容相继纳入了法律法规中,安全管理法律体系进一步完善。《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《高层民用建筑消防安全管理规定》等多部法律法规中都做了进一步的规定,其中《安全生产法》特别明确了应急设施配置的要求。市场监管总局也对燃气具技术要求进行了调整并发布了3项强制性国家标准,从源头完善标准体系,提升终端产品质量,守护燃气安全。

问题:燃气事故频发是为何

燃气按化学品性质而言是一种易燃易爆、有毒性气体,遇明火、电火花或者其他激发能量(如:静电),极易发生火灾,甚至爆炸事故。从中国城市燃气协会发布的相关数据显示,仅2021 年前三季度,国内(不含港澳台)发生燃气事故873 起,远超前一年全年总量。复盘后发现多由燃气管道老化和检修不及时,施工人员违规操作、贸然施工,占压燃气管道,用户擅自改动燃气管道等表象原因引发安全事故。但进一步分析发现事故集中暴露出燃气安全领域多个方面的不足,其中重要的一项就是科技信息化手段滞后的问题,燃气自闭阀、燃气泄漏报警器等使用不多。

根据中燃协的统计数据表明,在我国2 亿多个城镇家庭燃气用户中,安装报警器的比例仍处在一个很低的水平,部分城市甚至不足10%,其他非生产经营单位的情况也大抵如此。目前判别是否发生燃气泄漏,多数是靠人的感官感觉,但是仅用鼻子来闻效果有限,容易丧失时机、酿成悲剧。很多城镇燃气事故的发生与未安装信息化燃气报警装置有关,无法提前感知重大风险。相反,安装了报警装置,不仅能在第一时间发现燃气泄漏,及时报警,还能自动切断气阀,将事故消灭在萌芽状态。

安全使用燃气的整体意识也偏弱,对燃气设备存在有不当的操作行为,极易使得燃气泄漏,易燃气体堆积若遇激发能量极易造成火灾爆炸事故。特别是在装修施工过程中,极易发生不当操作,如违章占压、施工破坏、末端设备使用不当等等,都会引发事故。

创想:燃气安全如何管理

1.优化设备设施,实现设备本质安全

虽然燃气属于危险品,但是随着城市化进程,燃气已经进入千家万户,成为了日常生活、生产的必需品。设备设施的安全管理就显得尤为重要。20 世纪中叶,燃气已逐渐在国内推广应用,2005 年城市燃气普及率已达到了92%,管网化通气已取代罐装用气,对于燃气管网以及其末端设备的维护是燃气安全管理的基础。

首先,对于早期使用的管网,存在老化锈蚀等隐患。多数早期的城市管网进入了更替改造的环节,通过对管网的更新换代以确保安全输送燃气。随着科技不断进步,更加稳定安全的材料已在管网中使用,降低了管网维护成本以及因为材料不稳定引发的燃气安全隐患发生概率。

其次,以末端客户端为界,从不同角度可分为民用以及商用两方面进行设施设备维护。其中民用侧的末端设备主要有家用燃气器具、燃气热水器、供暖设备等等,以设备的生命周期为条线,安全管理的重点在采购环节上。专业部门在技术上进行把控,提供合规的产品,公众购买符合国家要求的安全性燃气具并请专业人员进行拆卸安装工作。在后续使用过程中,安全操作是相当重要的环节,正确的使用方式能延长设施设备的使用寿命,同时还能降低燃气泄漏的概率。在最后的设备生命终结报废阶段,在拆除报废末端设备时应确保连接管道的能源已锁定不会有泄漏风险。商用侧的末端设备主要有燃气锅炉设备、餐饮灶具等等,同样以设备生命周期为条线,安全管理重点在生产出厂方面。对于有特殊要求的非标设备应按照安全设计的要求进行安全生产,保障设备在正常使用期限内的使用安全。在采购方面,企业需要关注设备的合规性,采购有资质厂家生产或安装的设备设施,并应做好安装完成之后的安全合规管理。如:按要求为涉及压力容器的锅炉设备办理特种设备使用证。在使用方面,企业需要将燃气设备管理纳入日常安全管理范畴之中,对其作经常性保养检查。同时,不应忽视对设备相关配件或相关条件的检测工作,需确保关键数据在正常范围内,保障设施设备的安全使用。如:带压燃气锅炉对其安全配件应按要求进行强检,确保安全设备有效性,提高锅炉在使用时的安全系数。对水冷锅炉进行水质检测,确保硬度等关键指标在正常范围内,避免锅炉发生安全事故。在报废方面,设备应按设计年限要求改造报废或者经专业机构检测证明可以使用后方可继续使用,并增加其维保检验频次,避免设施设备带病服役造成安全隐患。

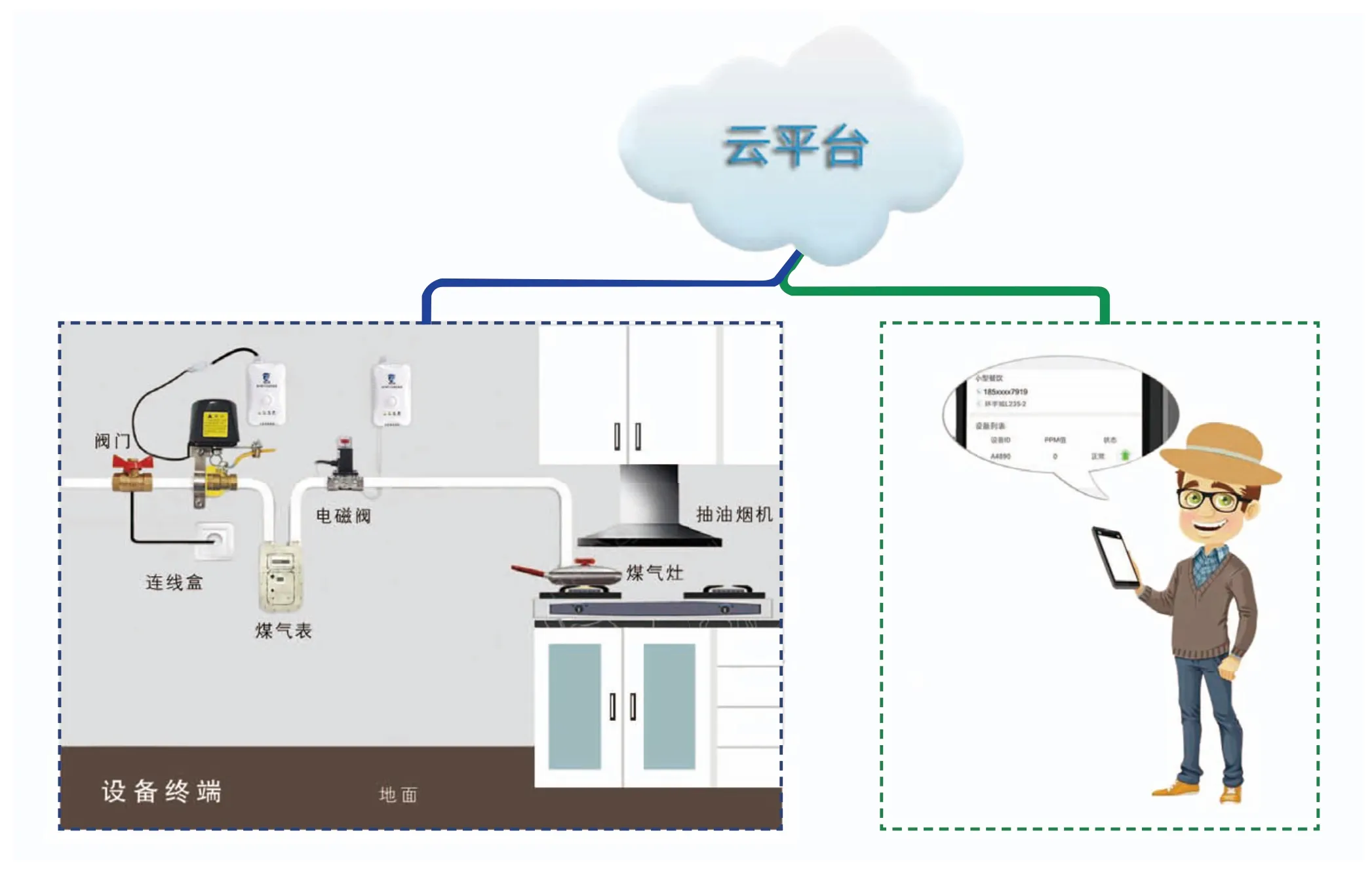

最后,通过科技化信息化手段进行燃气安全预警,增强燃气泄漏的应急处置速率。随着时代的进步,科技化信息化建设正在稳步建设中,不少燃气安全科技化信息化的管控手段层出不穷,为现代化燃气安全管理保驾护航。众多法律法规中已明确餐饮企业需要安装燃气报警装置,在燃气发生泄漏到达安全临界值时即刻报警,进行应急处置工作,能缩减传统感官判断燃气泄漏再进行应急处置的时间,从而降低事故的发生概率,将危险源始终处于可控范围内。目前大数据技术的成熟运用,云计算智能化逐渐地普遍化,通过将各燃气检测器、报警器接入网络,在数据分析的加持下提前预判,建立燃气设备的智慧运营平台进行安全管控,并依托信息化有针对性地对相关设施设备进行维护保养工作,弥补人员习惯的疏漏,进一步将隐患扼杀至摇篮内。通过科学的安全科技手段使得燃气管网及设备有着层层安全保障,夯实燃气设施设备的本质安全。

2.提升人员忧患意识,树立人员本质安全

人是重要的社会资源,人的安全是安全管理中的关键环节。《安全生产法》中亦明确指出“安全生产工作应当以人为本”。著名的海因里希因果连锁安全理论中心之一就是防止人的不安全行为,中断事故连锁进程,从各方的需求识别开始到产品的设计、提供、使用,风险管控持续优化。只有养成了燃气安全使用习惯,才能形成完美的安全环。因此对人员灌输燃气安全知识,提升燃气安全意识素养是燃气安全管控中必不可少的环节。

加强燃气基础知识的灌输,提升人员基础素养。古人云:无知者无畏,从众多事故教训分析,很多是对危险源无知才会勇于挑战红线,造成事故的发生。普及燃气知识的目的并非是将燃气的危害性扩大化形成恐惧感,而是要将其化学性质、安全使用方式等一并告知,操作规范化,形成固有动作扎根于潜意识中。提升燃气泄漏应急能力,以燃气安全宣贯为抓手,拔高安全素养,筑牢安全防线,减少事故的发生。将忧患意识潜移默化地贯穿在日常生活工作中,加大宣传的曝光率,在信息化时代中增持流量,渲染燃气安全环境氛围,减少思想上的懈怠,夯实安全燃气潜意识,筑牢燃气安全理念,最终实现人的燃气本质安全。

3.标准化管理形成安全文化,努力实现管理本质安全

燃气安全管理除了对物(设施设备)以及人的管理外,还有管控的能力和手段。从细节处出发,通过风险辨识、安全管控,形成固定模式,促使安全标准化管理,发展为安全精细化管理,最终升华成为安全文化。

人是社会性生物,有着从众的特性。在破窗效应的实验中也能发现一旦有窗户破了没有及时止损,之后会损失得更多,最终无法控制。擅自改动燃气管路的情况在开始时未及时阻止,任其发展,最终众人都对煤气管路进行改动,促使原先管道设计的安全系数发生了变化,最终导致事故的发生。对于此类情况在发现的第一时间就需要进行管控,将其作为安全隐患及时识别,及时消除,修复缺陷,将安全管控成本降至最低。在日常管理中,通过鱼刺图、LEC 打分法等成熟工具方法对风险进行分级管控并开展有针对性地开展专项治理工作,以便清晰管控的重点及采取对应的措施,形成常态化的双重预防机制。

然而燃气安全管理又存在一定的特殊性,其区域跨度较为广泛,管网交织密集,采用网格化管理模式能将安全精细化管理发挥至极。同时,燃气安全涉及较多的端口,如:企业端客户、个人端客户,应厘清各客户端的燃气安全的管控责任,明确燃气安全责任,履行燃气安全义务,共同维护燃气安全环境。企业端客户应确保其管理区域内燃气安全,以制度固化行为,形成企业的燃气安全标准化;以企业安全使用燃气的承诺推进安全实践的落地,形成企业的燃气安全使用文化。当企业端客户存在交叉时,需明确各自燃气安全责任,签署安全协议,按协议履行安全承诺,达到安全共治。个人端客户以规范操作维护燃气安全,自觉维护安全使用燃气的环境。通过完善的管理模式保障安全管理上无空档,最终实现管理上的本质安全。

随着我国对于燃气安全的重视程度越来越高,各项法律法规的相继出台,燃气安全将逐步形成常态化的管控机制。与此同时,新技术及新的管理理念不断涌现。相信在不久的将来,我国在智慧燃气领域内将大步迈进,对燃气设备的使用周期,通过大数据进行用户告知,如设备已到报废年限自动提示更换;燃气器具智能化更为普及,实现数字化智能化燃气安全管控。