重庆铁路枢纽站城融合初探——重庆东站铁路综合交通枢纽统筹规划设计的思考

罗鑫

【摘要】重庆东站是重庆铁路枢纽四个主要客运站之一,是重庆市交通强国试点示范项目之一。笔者通过对重庆东站铁路综合交通枢纽规划选址、站场布局、设计条件编制等规划设计工作进行回顾,实现对站城融合实践的解读,并就一体化审批、建设、运营等有关工作进行前瞻性思考。

【关键词】重庆东站;一体化;站城融合;建设;运营 【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2022.08.053

引言:

2018年8月,国铁集团和重庆市政府联合批复《重庆铁路枢纽规划(2016-2030年)》,明确重庆铁路客运枢纽“四主”及多个辅助节点布局,重庆东站是主要客运枢纽之一。 2019年,重庆东站被列为重庆市交通强国试点示范项目之一,成为重庆建设国家综合性铁路枢纽、国际性综合交通枢纽的重要一环。

1、一体化规划

铁路枢纽建设是铁路建设的亮点,是各级领导关注的重点,是群众出行的检验点,也是各种矛盾的交织点。因此,铁路枢纽顶层规划是大型铁路枢纽建设的重要前提,是体现重大基础设施战略性、提高规划设计科学性,加强站城融合协调性的重要举措。

1.1规划选址

2018年批复的《重庆铁路枢纽规划》在长江南岸的重庆主城东部片区布局重庆东站,具体站址却待深入论证。路市双方从国家战略、枢纽布局、城市空间、交通条件、用地条件等方面对具体站址的选择进行了反复研究论证,最终确定布置于南岸区茶园组团。

选址过程,从枢纽格局方面论证了高铁通道在重庆枢纽内的运行时间、枢纽布局均衡性和相关线路功能发挥。从城市空间方面,论证了适应重庆主城组团式发展的特点,城市发展的空间轴线,以及对城市发展的带动作用,与城市发展格局的融合等。从道路交通方面,论证了市政道路交通疏解体系,不同方向高铁客流的交通集散,提高疏散效率,减少对城市片区的拥堵等。

1.2站场布置

1.2.1站场规模

重庆市着眼重庆铁路枢纽功能定位,对站场规模进行综合分析并得出结论:从长远发展看,为充分发挥重庆东站的辐射带动作用,实现高铁引领城市发展,需要适当扩大规模,预留未来市域(郊)铁路发展空间。

鉴于此,重庆市组织相关专家论证和对比分析后,积极向国铁集团争取理解支持,将重庆东站原论证2场12台24线规模,调整为3场15台29线布局,并于2020年12月路市进行了联合批复。

1.2.2布局方案

重庆东站建设用地现状为山地、丘陵,地形高差较大,规划站前市政主干道开成路标高约为238m,车站所在山脊标高约为290m。项目业主组织设计单位从车站不同标高工程条件、对市政道路影响分析及建筑流线影响分析等方面进行论证,最终选取了工程投资最省、土石方基本平衡、对城市轨道和市政道路等城市配套工程影响最小的方案,设置铁路轨面标高为259m,采用高架式车场布局的方案。通过设置快速换乘厅的方式消除铁路与轨道交通的高差问题,并充分利用桥下空间建设配套枢纽及轨道换乘厅,实现集约节约用地。

2、一体化设计

2.1规划设计条件

以国铁集团“畅通融合、绿色温馨、经济艺术、智能便捷”十六字方针,重庆市关于加快建设“国际化、绿色化、智能化、人文化”等现代城市要求为目标,编制铁路站房与配套综合交通枢纽统一规划设计条件,采用铁路建设用地与站前片区城市开发联动的方式,统筹区域规划。在建筑概念设计方案征集中,明确重庆东站设计用地范围为西至开城路、东至站东路,站南北规划次干道围合地块约 90.08 公顷(1351.2 亩)。设计内容包含铁路站场、站房、铁路综合配套设施、配套综合交通枢纽、城市道路及引入城市轨道交通等工程。

2.2站城融合设计

2.2.1融合设计创新

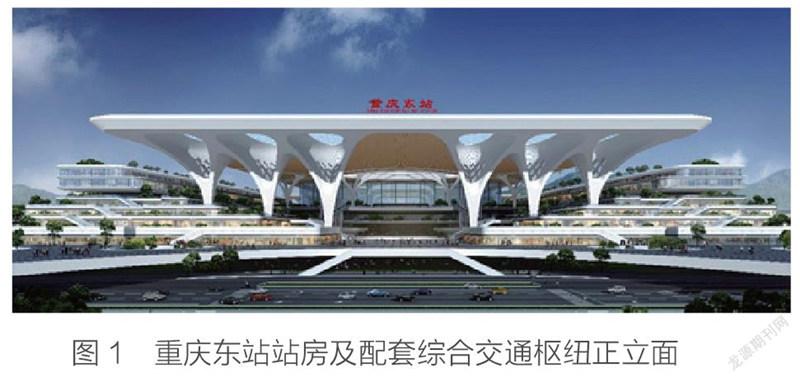

重庆东站站房建筑设计创意以“山水千里、黄桷参天”为寓意,以综合交通换乘中心为核心,实现站房与交通空间、城市功能的多元无缝衔接,避免相互割裂,实现枢纽内外各种功能的高效融合和各方向旅客的快速换乘,构建以重庆东站为核心的完善枢纽城市功能布局体系,更有效的引领城市发展格局,带动重庆东部城市板块的发展,如图1。

2.2.2站内外有机联动

重庆东站改变了设置站前广场的传统设计方法,设计综合换乘中心替代站前广场高效衔接传统的铁路站房与站前商业区,形成车站与城市之间畅通融合的公共交通活动场所——城市客厅。铁路配套枢纽内利用交通换乘中心及高架落客平台两侧的空间,适度布置商业,与站房南北两侧裙楼商业、站前商业区有机衔接,增强交通客流和城市活动的双向吸引力,激发周边地区活力,提升车站空间的整体价值。

2.2.3完善慢行系统

重庆东站采用“上进下出”为主的客流组织方式,在站场承轨层下方设置快速出站厅,布置城市轨道交通安检互信区,兼具城市通廊功能,提高客流快速集散能力,避免枢纽对城市东西两侧的切割;并以枢纽为中心,通过山城步道、跨线步道、空中连廊以及人行横道形成连续性步行通道,构建24小时开放的城市慢行系统串接城市公共空间,促进枢纽交通的便捷集散,拓展轨道站点的服务范围。

2.3创新设计亮点

借鉴TOD理论模型,以人为本,因地制宜,适度超前,构建新型集约、高效、 便捷、舒适、生态的大型公共综合交通枢纽。

2.3.1集约节约用地

重庆东站站房及配套综合交通枢纽采用“桥建合一”结构体系,形成“上进下出为主、下进下出为辅”的立体客流疏解模式,在站场承轨层下方打造独具特色的城市配套枢纽空间,包含高铁物流区、社會车辆停车场和出租车、共享汽车、网约车、公交、长途汽车站场,轨道交通换乘厅及站台、旅客服务等设施,实现土地的集约化利用,减少市政交通工程新增建设用地362亩。

2.3.2高效换乘体系

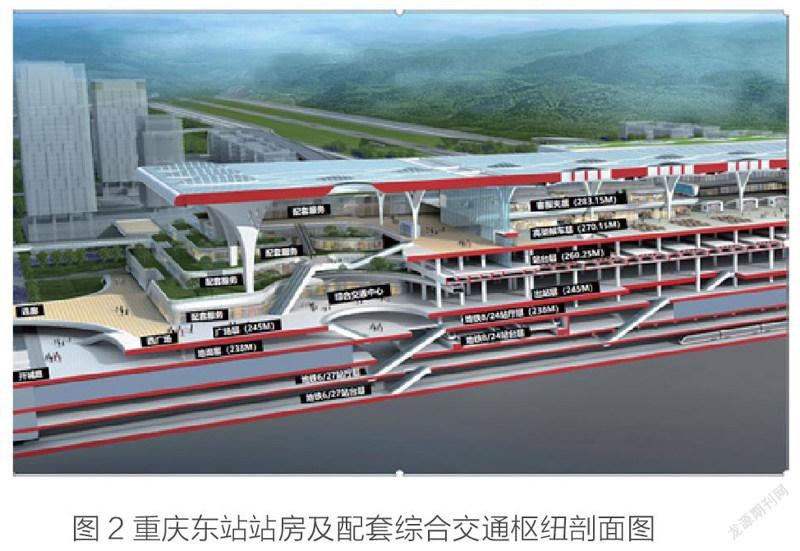

重庆东站站房及配套综合交通枢纽主体工程上下共8层,其中轨行区以上3层,分别是站台层、高架候车层、旅服层;轨行区以下5层,分别是出站及快速进站层、城市通廊综合换乘层、轨道交通站厅换乘层、轨道交通8号及24号线站台层、轨道交通6号及27号线站台层。这种立体布局方式,大大提高了旅客换乘的舒适性,以最优的换乘距离实现多种交通方式融合,旅客出站后换乘地铁最远步行距离约160m,换乘出租车最远步行距离约200m,换乘公交、长途最远步行距离约150m,基本实现从换乘中心至各类交通5min内换乘,如图2。

2.3.3绿色生态节能

重庆东站根据屋面造型,在站房主体钢结构屋面上设置半透明屋面,为站房候车厅提供自然采光,满足相应的日间采光需求;并结合建筑形式加强地下空间的自然采光,创造地下空间地面化和室内空间室外化的阳光枢纽;利用大面积屋顶,同步设计太阳能光伏系统,实现绿色低碳的目标,打造绿色、生态、节能的现代化国际枢纽。

2.3.4智能智慧人文

重庆东站站房及配套综合交通枢纽设计利用最新一代信息和通信技术,通过多种信息系统的集成利用,实现资源优化配置、信息共享,最大限度的提供便民服务。同时,充分考虑不同旅客差异化的需求,在枢纽内设计有大量无障碍电梯、大吨位垂直电梯、无障碍卫生间、母婴室、机器人自动泊车等人性化设施,实现车站管理人性化、交通运输一体化、物流服务产业化、出行体验智慧化。

3、一体化建设运营

为实现基础设施资源共享、设施共建、空间共用,路市联合推进重庆东站相关铁路工程、铁路枢纽配套及综合开发工程、市政交通工程一体化审批、一体化建设、一体化运营相关工作,已取得初步成效。

3.1一体化审批

一体化审批基于现有审批层级和管理体制,路市双方充分沟通衔接,在站房及配套综合交通枢纽设计联合体实施铁路与市政交通工程统筹设计的基础上,采用联合审批与分别审批相结合的方式,既满足工程建设需要,也明晰工作界面。

一是考虑到渝湘高铁及重庆东站建设工期十分紧张,相关技术论证较为复杂,为满足建设工期需要,重铁集团组织设计单位深入研究论证,提出了将渝湘高铁重庆站至黔江段、重庆东站站场及相关工程、重庆东站站房及配套综合交通枢纽分别审批的方式,先后于2019年12月、2021年6月、2022年1月完成施工图批复,为分步建设奠定基础,节约建设工期。

二是按照集中建设、统一管理的原则,统筹考虑铁路生产、生活房屋及相关设施的建设用地,联合批复客运备品备件库房、垃圾储运、铁路物流等附属设施。

三是路市联合批复铁路站场、站房及配套综合交通枢纽、铁路红线内综合开发等工程初步设计,审定铁路红线内配套市政道路衔接体系,重庆市相关主管部门按照审批权限另行审批具体工程规划、设计等方案。

四是着眼建筑体量大、功能分区复杂、审批要求高等特点,项目建设单位同步推进消防、人防、绿建、BIM等专项设计工作,重庆市行政主管部门创新审批模式,先后于2021年11月取得特殊消防设计审查意见函、12月取得了人防易地建设的许可并完成了绿色建筑专项论证专家咨询,为2022年1月取得站房及配套综合交通枢纽施工图批复提供了坚强的保障。

3.1.1一体化审批分析

站城一体化建设往往需打破“以铁路红线为界,严格区分铁路工程和市政配套工程,分别由国铁集团联合省(市)审批、省(市)单独审批”的传统界限,达到铁路工程与相关市政配套工程的一体化审批,突显了站城融合的优势,使铁路工程与配套工程衔接更为紧密,统筹考虑、不易出现工程漏项,同时要求配套工程与主体工程必须同步设计,进而避免建设时序滞后等问题。

3.2一体化建设

3.2.1委托代建原则

2020年5月,重庆市政府和国铁集团高层对接,达成了铁路红线内相关工程交由成都局集团公司统一代建的共识。建设实施阶段,重庆东站铁路红线内渝湘、渝万高铁相关工程由重庆铁路投资集团统一委托成都局集团公司代建。铁路红线内的配套市政道路及引入枢纽的城市轨道、公交站场及蓄车场、长途汽车站及旅游集散中心等市政工程,由相关市政工程项目业主委托重庆铁路投资集团再转委托铁路代建单位一并代建,如图3。

3.2.2 一体化建设分析

一体化建设是一体化设计、审批的延伸,也是同步建成投用的基础。这种方式的好处在大型、特大型综合交通枢纽建设中体现更为明显,能够打破不同建设主体出资的工程界面,有利于提高施工效率、减少交叉干扰,发挥规模效应,更利于实现安全、环保、投资控制等建设目标。但由于涉及到路市多个出资主体,面临铁路建设管理体制与市政工程管理体制及各方诉求差异,需要相关方服从建管手续办理、资金拨付、建设管理等大局,形成合力共同推进。

3.3一體化运营

3.3.1传统运营模式

铁路客运枢纽管理模式与建设模式密不可分,传统的客运枢纽以铁路站房滴水线为界,站房以外的区域由当地政府投资建设。运营过程中,按照投资及权属区分,铁路站房由铁路局负责运营管理,配套枢纽由地方政府或所属平台公司负责管理。传统运营管理模式投资、产权和管理界面清晰,但是不适应站城融合模式下新型枢纽的运营管理,需要重新审视这个问题。

3.3.2重庆东站运营管理模式思考

重庆东站铁路综合交通枢纽运营涉及铁路、配套枢纽、综合开发、城市轨道、公交、长途等功能版块,其安全、高效运营不仅关系着重庆铁路枢纽的安全运营,也密切关系着全国铁路运输网络安全。对此,笔者作了一些粗浅的思考,大致可以按照“总体牵头、内外联动、高效安全”的原则区分相关界面。

总体牵头,即按照国铁集团和重庆市政府的批复,重庆铁路投资集团、成都局集团公司负责重庆东站综合交通枢纽站房及相关工程、铁路枢纽配套设施的建设运营、资产管理,以及铁路综合开发,落实铁路红线范围内安全主体责任,确保工程建设和运营安全。

内外联动,即总体牵头单位对内衔接引入重庆东站铁路红线内的公交、长途、轨道交通等市政工程主体运营主体,对外衔接属地管理机构、政府职能部门,承担政府监管及管理责任的执行主体,成为内外联系的桥梁和纽带。

高效安全,即按照运营管理安全、国有资产保质增值等目标要求,建立工作联系机制和应急处置机制,在突发应急状况下,能够协同各方力量,实现高效、快速、准确、规范处置,切实增强群众出行的获得感、幸福感、安全感。

结语:

铁路枢纽站城融合一体化建设的初衷是重构站城秩序、释放城市活力、谋求站城共生,在推进实施中,需要坚持以人民为中心的思想,用更加开放的思维,以更加宏大的格局,提出更加创新、务实的举措,在设计、审批、建设、运营等各个环节寻求突破,最终推进站城融合发展。

参考文献:

[1] 中铁第四勘察设计院集团有限公司.铁路站场及枢纽设计手册[K].北京:中国铁道出版社,2014.

[2]重庆市人民政府.重庆市人民政府关于印发重庆市中长期铁路网规划(2016-2030年)的通知[Z].重庆:重庆市人民政府,2017.

[3]中国铁路总公司.重庆市人民政府.关于重庆铁路枢纽规划(2016-2030年)的批复[Z].北京:中国铁路总公司.重庆市人民政府,2018.

[4]重庆市交通委员会.重庆东站选址专题论证报告[Z].重庆:重庆市交通委员会,2018.