唐飞天形象的形成与演绎探索

胡蓉 车大荣

摘要:敦煌唐飞天汇聚各时代的工匠们对飞天造型的塑造与改造。唐飞天的艺术形象是唐文化的资本价值的合法性体现,也是佛教中国地域化的新凭证。包含中国传统文人所追求的“天人合一”“物我相契”的审美理念,也是传统绘画不受客观物象限制的意象造型观念再现。

关键词:佛教艺术飞天中国化场域敦煌

从清光绪二十六年(1900年)中国甘肃敦煌莫高窟藏经洞被发现,到1907年5月,斯坦因首次从王圆箓手中取得“敦煌遗书”。敦煌遗书的流失对中国文化研究造成难以估计的损失,却促使东西方不同文化背景的学者,从不同角度研究中国文化。20世纪30年代陈寅恪在《陈垣敦煌劫余录序》中提出“敦煌学”的概念,指出“敦煌学者的塑造与改造,今日世界学术之新潮流也”,引起学术界对莫高窟的重视与探究。

敦煌飞天的研究随着敦煌学研究而兴起并持续。长广敏雄所著《飞天艺术》①是较早的研究飞天类专著。中国对于飞天的研究具有全面性不局限于敦煌飞天,其它壁画以及雕塑中的飞天都是研究目标。进入21世纪后,中国以应用促研究,将飞天形象更多地运用于设计领域。敦煌地区北凉时期开凿的石窟壁画中已出现飞天,随后不同时期开凿的石窟壁画中均有出现,飞天的形象一直在衍变不竭?直至唐朝,才最终基本定型。学者宗白华在《略谈敦煌艺术的意义与价值》一文中用“天衣飞扬,满壁风动”②形容壁画中的飞天形象的“飞动”之美。飞天是敦煌学(Tunhuangology)的研究热点,“飞天”形象由单纯性的佛教艺术形象转变为敦煌的名片,中国特有的飞天艺术形象。

一、敦煌唐飞天形象的形成背景

(一)佛教艺术的发展

《后汉书·楚王英传》“通黄老之微言,尚浮屠③之仁祠④,洁斋三月,与神为誓”楚王刘英是史书记载建佛寺第一人。《洛阳伽蓝记》卷四云:“白马寺,汉明帝所立也,佛教入中国之始。”佛教在中国用以像传教的形式传播,佛教的兴盛促进佛教艺术的蓬勃发展。十六国后期,佛教造像开始出现菩萨像、七佛、千佛等题材。至北魏,云冈石窟、龙门石窟标志着中国佛教造像进入首个高峰期。随后在北齐、隋代、武周持续发展。至今,响堂山炳灵寺、克孜尔、大足、云冈、龙门、麦积山等石窟都保存有较多佛教造像。莫高窟南北区域石窟保存下来的壁画共有5万多平米,佛造像2000多尊,是世界佛造像最集中的地方。

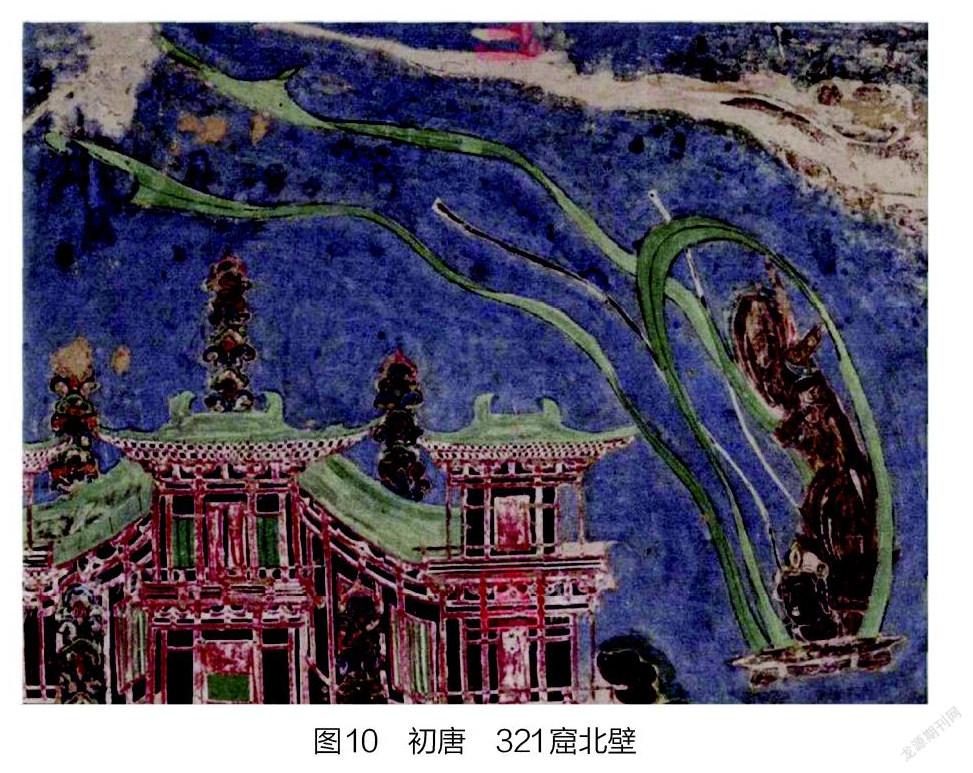

史书记载,公元前138年、公元前119年张骞奉汉武帝之命,以联合中亚诸国对抗匈奴为目的出使西域。敦煌莫高窟初唐323窟北壁西側的佛教史迹画《张骞出使西域图》是中国传统“政规教随”⑤关系格局的视觉呈现,佛教徒试图通过汉武帝派使者出使西域问金人名号,把佛教的传入与统治阶层的政令相依靠。汉末,佛教在中国开始的稳定传播,《三国志》记载笮融建佛寺,铸佛像,所设斋会引来数万民众的就食与观看。

敦煌石窟以僧俗共建的形式修建。早期的“禅修窟”由印度毗诃罗窟发展变化而来,壁画与彩塑较少。北凉时期268窟是一个禅修窟。高约1.5米,中央过道约1米,南北两侧壁各凿有两个仅供容身的禅修室,窟内有隋代补画的千佛。佛教以像传教的形式,促使壁画、雕塑等视觉艺术成为佛教最基本的艺术载体。随着教徒的增多,出现可供大型礼佛活动的“礼拜窟”;窟内塑造佛像,绘有与佛教相关的壁画。北凉时期的275窟就是“礼拜窟”,窟内有一个3.35米高的弥勒菩萨像,两侧绘释迦牟尼佛传故事的壁画,受犍陀罗佛造像艺术影响。

5世纪末,魏明元帝的四世孙元荣出任瓜州刺史,为敦煌的繁荣带来契机。元荣从中原带去的工匠在敦煌开窟造像、绘制壁画,让莫高窟的营建进入一个新高潮,也为北魏时期石窟壁画烙上中原艺术的风格。元荣所建第285窟,是一座汇集西域与中原、佛教与婆罗门教、道教等诸种文化演变的多元文化洞窟。北周时期瓜州刺史建平公于义均建的428窟,是早期最大的洞窟,画有供养人1189身。隋朝开窟速度在莫高窟营建史上空前绝后,这一时期莫高窟开窟过百。在统治者的倡导和佛教僧侣的努力下,敦煌的佛教与佛教艺术开始日益繁盛,在未来数千载的岁月中,佛教艺术是敦煌文化史中重要的组成部分。

至唐朝,敦煌迎来经济文化高速繁荣发展时期,莫高窟的营建步入“黄金时代”。“家庙窟”出现,贞观年间建造的220 窟“翟家窟”就是典型的家庙窟。中唐(吐蕃占领时期)开始,富商、官吏、僧人也开始为自己或祖先开窟,如“阴家窟”(231窟)、“张都衙窟”(108窟)、“药师七佛之堂”(365窟)等。封建等级制在石窟营建中也有体现,归义军时期的节度使是一人一窟,其夫人另开一窟,如曹议金的“大王窟”(98窟)和他的回鹘夫人所开的“天公主窟”(100窟)。都曾统窟和节度使窟是当时最大的洞窟,一般民众洞窟是不能超越的。中国佛教艺术在敦煌创造了空前的辉煌,佛教艺术成为此后中国艺术的重要主题,佛教造像亦遍及全国,数量庞大。

(二)地域文化与社会审美对佛教艺术的渗透

自汉明帝始,中国画家以传教僧人所带佛教典籍为蓝本,描绘心中的佛国。初期的佛教艺术充满异域特色,对比同时期中国传统艺术,这是两种几乎相对独立的个体艺术形式,不论是绘画形式、技法或是绘画题材,均固守地域特色。随着佛教艺术的创新,创作者开始融合外来元素,结合中原传统绘画风格进行创造。敦煌飞天的形象演绎过程包含地域文化对佛教艺术的影响与渗透。从莫高窟北凉建窟开始,不同时期的统治阶层带来的社会审美喜好在莫高窟的佛造像中均有体现。

敦煌现存最早的飞天是在北凉时期所凿272洞窟中,位置偏远属于填补人物和画面情景处空白的装饰类图像。北凉飞天是典型的犍陀罗样式,身体呈“U”字形半裸,赤脚着裙,飘带少且短,造型风格质朴。颜色以当地较易获取的红黑蓝等色为主,以凹凸法晕染颜色,缺少飘逸感与细节的修饰。北魏晚期,受统治阶层喜好的影响,中原艺术风格开始渗透并影响敦煌飞天的造型,首先身体比例发生变化,腿部和飘带开始延长。其次石窟壁画开始出现飞天与道教飞仙共存的现象。敦煌飞天艺术受到南朝的艺术思潮和佛道文化的影响,开始出现“秀骨清像”。中原和犍陀罗的绘画技法逐渐融合,创造出飞天的新形象,飞天不再是单纯性的装饰形象。

至北魏时期,敦煌飞天造型进一步脱离异域特征,脸型开始饱满而精致呈现中原女性化特征。当时的飞天,身体腹部凸出、腿部一腿朝前跨,一腿在后,呈预备飞行状。身材修长,腿部长度是腰身的两倍。飘带数量开始大量增加,呈现多层增叠,部分飘带末端是不规则的锐角,视觉上凸显飘带的动视,有灵动之美。总体形象优美,姿态蕴藏韵律,飘带向下自然飘动,已开始呈现升空的效果。在北周时期,因统治阶层的变动,经贸文化上与西域往来密切,“秀骨清像”样式渐渐消失,莫高窟壁画又倾向“犍陀罗风格”。此后,在一定时期内“犍陀罗式飞天”与“中原式飞天”并存,且相互影响融合。“犍陀罗式”飞天上身赤裸,体格健硕、笨拙。“中原式”飞天,身着宽袍大袖,飘带层叠,细腻且灵巧。

隋朝,统治阶层推行佛教,佛教艺术发展迅速,隋朝是敦煌飞天数量最多的朝代。隋飞天布局在佛龛内或窟顶天宫阑干内,多与藻井或其他装饰图案结合出现。此时飞天以重彩晕染为主;脸型丰富,清秀与圆润并存;身体比例适中;飞行的姿态呈多样化。多层次的飘带配以云彩,呈现轻快飞动的效果。隋飞天赤裸上身与长袍大袖并存,融合“犍陀罗式”和“中原式”的佛教艺术特征。是敦煌飞天形象发展中承上启下的关键时代。

唐朝时期,飞天的外观造型和精神内涵的表征均本土化,唐飞天是飞天艺术发展的顶峰。初唐时期,根据洞窟布局,飞天只出现在藻井外缘。数量上较隋朝减少,但动作优雅舒展、神态温柔且安定。动作丰富且自然。飘带长且流动,云彩如浪花般涌动。盛唐时期,飞天呈现多樣化特征,以独立的形象参与表现经变故事。有的飞天环绕宝盖追逐嬉戏;有的飘带与彩云环绕成圈。此时的飞天造型趋于写实,人体结构完美,面部圆润,高髻配花形金饰。整体姿态轻捷舒展。唐飞天取前代创作精华,保留北魏用笔风格,受吴道子“吴带当风”和顾恺之“铁线描”的影响,用笔顿挫有力,飞天形象秀美华丽,是中国飞天艺术最高成就的代表。

“安史之乱”后,吐蕃占领河西,统治阶层与中原地域交流减少或停顿,中原文化对敦煌的影响开始减弱。敦煌飞天创作开始陷入程式化。归义军时期,敦煌飞天沿承了盛唐时期的创作风格。飞动感依靠具有装饰性的飘带和云彩衬托,飘带繁复多折。飞天表情凝重,动作缓慢,缺乏活力。吐蕃占领属于唐中晚期,此时敦煌地区石窟营建仍很频繁,但敦煌地区民众对异族统治,国土沦陷的担忧,如实反映在同期的佛教艺术创作中。元朝建立后,敦煌回归中央统治。西夏和元的飞天更多是受藏传佛教艺术风格的影响过分写实,缺少飞行动感。到明朝,海上丝绸之路兴盛,嘉峪关建立,敦煌地区经济、文化开始衰败,石窟艺术发展沉寂。敦煌飞天的发展变化是基于特定历史环境,受上层统治阶层的趣味和价值观影响的,在一定程度上跨越地域文化,结合宗教、大众文化、手工艺等因素的存在体。是中华民族接纳、融合外来文化的再现体。

二、唐飞天造型的特征嬗变

(一)飞天造型的演绎与变化

在莫高窟第272窟(北凉)(图1)飞天出现之前,人们对飞天的认知仅来源于文字的描述,无实质的视觉形象,272窟中飞天虽然飞动感不强,但因动作的差异,已明显区别于其他造型,是敦煌石窟中最早的飞天形象。虽绘画技巧笨拙,仅用棕黑色粗线勾勒出人形填色,但人物个体姿态与精神面貌已经开始通过与旁边飞天的互动来表现。当时所用颜色以当时敦煌本地极易获取的土红、石青等色为主。人物的上身以腰部为中点向上折,与腿部形成字母“U”形。上身赤裸,下身着装,饰以一条绕肩飘带。但整体造型笨拙且刚硬,动作姿势不协调,有下坠的视觉感。飞天“U”形象开始与人类的视觉心理系统形成不可分割的内在联系,成为当时默认的创造基本形式。

莫高窟第248窟(北魏)(图2-5),其造型基于“U”形但开始接近“半弧”形,匠人开始利用飘带方向与长度增加飞动感。所有衣饰中的飘带是最易引起人们有关美的联想,席勒(德国)从希腊美神所佩飘带看到优美(grace),唐君毅(中国现代思想家)从中提炼出独属中国的艺术精神:

“飘带精神,则实非西方文学艺术之所长。飘带之美点,在其能游,能飘,即能似虚似实而回环自在。印度传飘带至中国,中国女子早知佩飘带。西方女子古装,有百折裙,亦有长裙曳地者,而无长袖……然中国古代女子衣服,则兼有长袖。长袖善舞,长裙曳地,身游于衣中,而衣服通体如一飘带,则不仅如希腊美神之只佩飘带而已。吾为此言,亦所以喻中国艺术中所崇尚之优美之极致,在能尽飘带精神。”⑥

敦煌壁画中的飞天正是借飘带传递律动之美。观飞天而感知乐律与风动。飞天流动的身姿,拖曳的飘带与长裙是对“衣服通体如一飘带”的形象说明。

西魏后期的飞天注重线描。飞天身材苗条,眉清目秀,飘带的末端由锐利变柔和。莫高窟第285窟(图6)飞天周边出现类似云纹的装饰,至此,“云”与飘带、“U”形组成飞天三大构成要素。较前期飞天腿部延长,身体动感加剧与飘带与长裙形成画面的韵律节奏。也有中原式为主的飞天形象,北周296窟(如图7)飞天身体的造型丰富,开始出现向下俯冲的姿势。身着宽袍大袖,飘带丰富,姿态生动。整体造型动态强烈、比例准确、动作灵活,形象日趋成熟。

隋朝飞天沿袭北周飞天特征身体灵活多变(如276窟图8)。匠人将飞天的造型由“U”形,再到半圆的弧形,在继承中创新发展,逐步走向完美。隋飞天姿态各异,飘带更加简洁与流畅,增长的飘带与云彩,围绕在飞天边缘增加飘动感。云彩成为天空中最明显的物体,利用视知觉心理让观者感受神灵的神秘,同时也为飞天增加飞动感。隋飞天数量众多,单一画面中重复各种动作,画面浩荡且繁华(如427窟图9)。

初唐,飞天动态优雅丰富,飘带延展性增长,上升感增加,飞行速度减弱。似“飞天驾云,云随飞动”自然活泼、优雅灵动。有学者提出唐飞天的姿态是根据人在水中的泳姿所设计。以日常动作为观照,使画面更具写实感。利用写实性,贴近画面与观者的心理距离,观者以日常认知将画面所描绘的天上和人世融合起来,使佛界具备人间情感,开始世俗化倾向。因此佛教艺术得到世人更多青睐,也近一步促进佛教的传播。321窟(如图10)飞天气韵生动,有明显的唐仕女图风韵,以飘带飞动的方向示意其飞行路线。隋朝之前,飞天以西域凹凸法与中原式晕染法相结合技法描绘,到初唐,线描在唐飞天刻画中开始占据主导地位,以线表现动态与情绪,色彩随线条造型而表现不再刻意晕染。

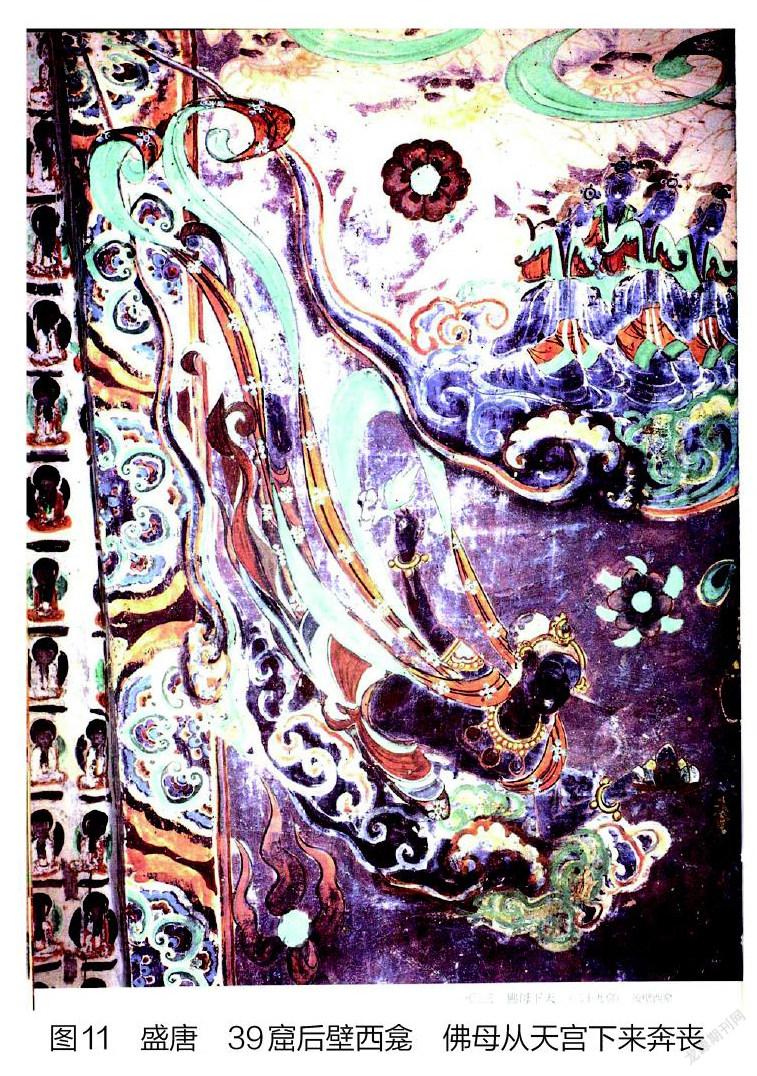

盛唐时期,飞天的造型开始逐渐舒展,身体接近直立,出现呈上升状态或下降状态的飞天形象。飘带开始增长到夸张的程度,利用飘带的转折来体现动式和方向。如第39窟(图11)飞天,长长的飘带和华丽的云团,含蓄与庄严并重,飘带和云团所占比例开始增加,飞天与云团形成整体的造型。

中唐时期,飞天(112窟如图12)面型圆润,身态雍容,腹部凸起。身体造型几乎没有变化,只是飘带翻卷成圈状,装饰意味增加,但显得飞天行动迟缓。云团由单一图形重复构成。但因为中唐处于吐蕃占领时期,敦煌与中原王朝的交流几度失联,这一时期的飞天神态多呆滞,动感开始减弱。到西夏(如图13)和元代的飞天更是陷入程序化的构成形式,缺乏活力。整体写实,刻画细腻,但缺少梦幻与幸福。

综上所述,各朝各代的飞天,都在一定程度受到当时历史事件,地域文化的影响。到盛唐,飞天形象基本定形,以后朝代的飞天虽偶有变化,但基本依次为程式化。飞天的造型变化主要来自身体、飘带、云朵三个基本元素:飞天身体的造型从“U”形到半圆的弧线形。飘带的造型从简短到复杂叠加,再到夸张的长和自然飘动,元朝飞天(如图14)的飘带是翻转成圈状。云彩从无到有,从小而散落在飞天周围,及四肢空白处的装饰形,到似浪花重叠,参与飞天构型的要素。再从与飞天相对独立,到相互依存的装饰,到最后依托云团飞动的飞天。

(二)色彩风格的演变

敦煌壁画色彩丰富,颜色艳丽且和谐。当时壁画所用颜料来自匠人自制的矿物质或植物颜料。研究者们普遍认为,匠人是依据色彩形式美的法则上色。通常石窟建筑光线暗淡,匠人必须根据自身的经验以及客观环境,加强色彩的纯度与明度,适当运用互补色,使壁画在昏暗环境中仍有明亮的视觉感,提高观者的视觉分辨力。同时在昏暗光线中突然出现明亮的佛像,更易加深观者的心理暗示,获得佛教徒的虔诚。敦煌壁画所用色彩多为矿物颜料,易受到地域经济、贸易的发展影响,所以在不同历史时期,壁画的基调颜色有不同。魏晋南北朝时期是以红色为主体的暖色调;隋朝至吐蕃时期,丝绸之路往来贸易频繁,壁画颜色华丽多彩;到了明清时期,丝绸之路往来贸易停顿,经济萎靡,壁画颜色开始单调。经济的繁盛与贸易的频繁在一定程度上决定敦煌壁画的用色。盛唐时期敦煌壁画惯用补色,与当时社会环境息息相关。当时,与外域经济文化交往频繁,外域的很多服饰、家具都在中原流行,多套补色的使用使敦煌壁画色彩具有浓郁的异域民族特色,装饰意味浓郁。最终,唐飞天以丰富且明艳的色彩流传于世。以11窟为例(如图11),人物造型较前代丰满,偏向写实,有同时期宫廷绘画的风韵。当时唐朝是世界中心,国势强大,经贸发达,周边各国都渴望与唐朝建立经贸往来,通过丝绸之路大量异域物资经敦煌运往长安,矿物质颜料也是其中的一类商品。从莫高窟壁画颜料的使用,可以窥见丝绸之路商业的繁荣与衰亡。吐蕃占领时期,丝绸之路开始走向没落,飞天的色彩开始发生变化。晚唐至五代时期的敦煌壁画单纯性的模仿隋唐壁画色彩,陷入程序化模式。

唐飞天的艺术造型是中原文化与西域文化持续交流过程中,中原绘画技艺融合外来艺术技艺,带来的本土艺术创新化发展。西域“凹凸”技法经张僧繇和尉迟乙僧的传承与改进,对中原绘画影响巨大,中国画画面中的平面化、图案化减弱,立体感增强。受西方写实艺术的影响,唐朝绘画开始注重对现实题材和具体人物的捕捉摹写。涌现出大量写实性的经典绘画作品,展现出技巧与内容上的双写实性。中原文化的博大精深以及华夏民族对于文化的强大包融,融化后的技艺更体现本土化的艺术特色。西方技艺是利用色彩的明暗,描绘物象;中国绘画则是以线描绘物象,配以色彩渲染。对骨法与线条的重视是中国绘画的根本,用线描绘物象是既是中国人的书写习惯,也是中国人在绘画艺术中的认知方式。谢赫《古画品录》中所记“骨法用笔”代表中国画最为重要的品评标准之一。

三、唐飞天形象的社会意义

(一)自上而下的佛教信仰

儒家思想虽一直是中国社会的主流思想,但在唐朝時期并不是绝对的唯一社会思想。儒家、道家思想以及佛教是当时社会的主流意识。道家玄学始于魏晋,倡导天人合一的美学观,对文人画影响深远。佛教以像传播的基本方式,促使佛教艺术通过造像得以发展。中国的寺院、石窟均有极为丰富的宗教艺术形象遗存。随着丝绸之路上中外文化的交流,唐朝的宗教文化异常活跃,道教、佛教、伊斯兰教、景教、袄教以及东巴教……上至宫廷贵族,下到百姓生活,都有明显的宗教渗透痕迹,最终这些宗教遗痕透过当时的艺术作品得以表现。唐朝以其高度的文化自信秉承文化的开放,为异域文化的植入与融化提供条件。异域文化主要是指由西域传进来的西方绘画理念和绘画技法,如:凹凸法、铁线描等。在开明的政治背景下,唐朝女性所拥有的自我意识和自信,通过其服饰、行为和社会参与度得到体现,最终也体现在佛教艺术创造中。例如,莫高窟多处壁画中所遗存的女性供养人画像就是始于唐朝。

唐朝是中国历史上具有高度文化自觉与文化自信的时代,是当时先进文化的代表。唐武周时期,帝王借弥勒下生隐喻自身“皇帝即今世如来”,将带来安康与太平。莫高窟96窟中的大佛以及龙门卢舍那大佛都是此观念的写照。莫高窟南北全域现存唐朝洞窟282个,初唐47,盛唐97,中唐56,晚唐70,另外12个年代不明。唐朝是少数民族与汉族融合建立的王朝,西部少数民族的融入,给唐朝的艺术带来朝气与活力。唐朝以极大的包融,给予人们艺术的自由。唐飞天正是在这种背景下,由一个诞生于宗教仪式中的形象嬗变为一个存粹的艺术形象。

(二)品味与惯习的互相影响与促进

中国一直都是以中原文化为主导,多元文化组合的构成形式,不同的地域有不同的习俗与信仰。当中原文化所在地,建立政权成为“中央”,与地方联系紧密时,地方会复制中央的礼仪习俗,甚至信仰等习惯;反之,当中央与地方的联系“中断”,这些地方会脱离中原文化,创造出自我的文化。中国人口的数次大迁徙造成多民族文化的融化,不同的“民”与“俗”依据实践中获取的惯习,构建日常生活。惯习具有社会生态特征,受到来自个人先天条件和社会环境的影响。武周时期,武则天崇信佛教,宣扬净土思想,当时的《开经偈》“无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇。我今见闻得受持,愿解如来真实意。”就是她所作。当时一些国士认定武则天是弥勒佛转世,并为此编撰《大云经疏》。当时全境兴建供奉弥勒的大佛寺,多地以武则天为原型塑造弥勒佛。敦煌96窟内的“北大像”就是以武则天为原型的弥勒大佛。普通的弥勒佛和蔼可亲,这尊弥勒佛威严、庄重,有母仪天下的即视感。唐朝文化兼容并蓄、海纳百川,多元文化的融合以及唐朝对前朝文化的继承,把唐朝的艺术推向了一个新的高峰。

莫高窟是一个佛教的场域,其营建是佛教、中原文化与西域文化的协同作用力结果。其中所包含的生命性、民族性以及文化潜能等集中合力依据相似的社会惯习,在遵循一定的规则范围构建。艺术创作是社会文化的折射,佛教艺术的繁荣也是社会安定与繁盛的体现。唐朝强大的国力和开放的文化环境,佛教艺术呈现良性的动态发展。一方面,唐朝文化的先进性,造就大气磅礴的艺术作品;另一方面,艺术家创造的璀璨作品又为唐朝文化的发展注入新活力,循环往复盛唐文化影响力不断增强。究其根源,唐朝的艺术成就是其扎根地区区域文化,并不断融化周边多元文化的结果。

(三)现代设计中的借鉴

唐飞天是中国独有的艺术形象,在现代设计中被广泛运用于设计的不同领域。有的借用飞天的形态予以再次的加工设计;有的是对飞天进行深入美学分析后运用现代设计方法和美学原理,将飞天的艺术形象与现代设计进行融合,使其艺术造型与功能可以具有传统艺术与现代艺术的和谐统一……总之,现代设计中的对飞天借鉴与运用,是以提高产品美学价值和艺术内涵为基础,深度挖掘传统文化内涵和弘扬民族精神。

在包装设计方面知名的运用是,1958年进入国际市场的茅台酒,为淡化原有“五星”LOGO 的政治性,采用敦煌壁画唐飞天为原型,创作“献酒图”为商标。兰州“陇飞九天”香烟的包装设计也是结合飞天来造型。

在工业设计方面,2019年黄佩然、候梦阳等人结合白酒文化,将飞天的造型或者唐飞天绚丽的色彩与金色云纹等结合,采用现代多种工艺技术,设计“扶摇直上”、“娉婷袅娜”、“轻飞曼舞”和“漂·流”等系列有关飞天的酒具。其造型别致,极具艺术收藏价值。

在品牌设计方面最知名的是丛1983年开始,持续至今由中国国家新闻出版广电总局主办的飞天奖(Flying Ap- saras Award),号称中国电视剧界的“政府奖”是最高荣耀。飞天奖的奖杯就是简化的飞天型态。2018年—2020年上海民族乐器厂推出的“敦煌”品牌系列乐器,是敦煌文化的再次弘扬。将飞天、乐舞、精美装饰图案等与民族乐器相融合。以壁画中的乐舞映射乐器的主题。

目前另有学者在基于现实增强技术的基础下进行 VR 飞天的研究。目前有关飞天在设计中的借鉴,设计届主张,兼容并包但注重整合;飞天元素的借鉴可以世俗化但不低俗;主张理念为先,实行不断超越。敦煌飞天蕴含传统文化内涵和民族精神,敦煌飞天的起源、演变和艺术风格方面的价值和意义仍然值得现代从事艺术设计和创作工作的人们思考和借鉴。

四、结语

“飞”是持续存在于中华民族记忆中的文化代码,本土宗教道教中的飞仙;神话故事中生活在昆仑山的鸟人;《山海经》中的“羽人国”;嫦娥奔月的故事等等,无不诉说中华民族对飞翔天宇的渴望与幻想。墓葬中各类蕴含“飞升”意义的陪葬品是其基本的解读。而最开始出现的“飞天”却是基于宗教艺术影响下的浪漫主义思想与艺术创作的产物。据《敦煌飞天》所述,莫高窟492个洞窟中,有二百七十多个洞窟绘有飞天,总计四千五百余身。其中第290窟最多,有154身各种姿态的飞天。盛唐第130窟中有身长二米五的飞天以及长度不到五厘米的飞天。

从北魏同一石窟中出现犍陀罗与中原两种风格的飞天;至西魏时期,曹家样风格的秀骨清像飞天造型成为主角。隋代开始飞天变得造型构思精巧,且色彩华丽。唐朝的中国是当时世界艺术的中心区域,匠人总结历代创作经验,对不同民族风格兼收并蓄,人物造型开辟了张僧繇“面短而肥”的新风格,线描从顾恺之的“曲铁盘丝”到吴道子的“春香吐丝”,中国佛教艺术在敦煌创造了空前的辉煌。⑦并出现最终影响世界的“唐飞天”造型。总之,中国的飞天是中外艺术交流的产物,是中华民族对外来文化从接收到同化,再到特色化的过程。中华民族文化中的羽人图腾,民间神话,道教的长生信仰……促成唐飞天的最终本土性固化。易存国先生曾提出:中华民族文化的“乐舞精神”为飞天形象注入灵魂。有着深厚文化渊源的飞天是中国艺术乃至中国文化的经典符号。

注释:

①“飞天”一词是一个多元的概念,在佛教经典中并无“飞天”一词的记载,它是日本近代学者长广敏雄拟定的一个新名词,而后被学术界广泛采用。

②宗白华.略谈敦煌艺术的意义与价值《美学散步》.上海:上海人民出版社, 1981:155.

③梵语 Buddha 的音译。指佛陀,佛。出自《后汉书·西域传·天竺》:“其人弱於月氏,浮图道,不杀伐,遂以成俗。”李贤注:“浮屠,即佛也。”

④《后汉书》作浮屠之仁祠,《后汉纪》作浮屠祠,指祭祀佛陀之祠。中国最早的浮屠之仁祠(佛寺),为东汉楚王刘英首造。

⑤“政规教随”范式是“依法”(法律治理)与“依策”(政策、文件治理)相辅相成的混合式的宗教治理模式。“政规教随”概念,参见陈进国:《本土情怀与全球视野——赣、湘、云三省基督教现状调查报》,载金泽、邱永辉主编《中国宗教报告(2009)》,社会科学文献出版社。宗教组织或团体只是公民社会中的非政府组织和民间性组织,国家主要利用法律法规和政策文件的形式,将宗教视为一种公共事务和社会事务来加强治理和协调,进一步突出分级管理和属地管理的权限;宗教组织或团体则将自身的生存合法性及自我治理建立在对国家法律法规、政策文件的信守和调适的基础上,任何宗教结社和宗教活动都不能违反各级法律法规及政策文件所规制下的国家、民族利益和社会公共利益。“依法依策”管理宗教事务与公民“依法依策”享有宗教信仰自由是一体二面的。

⑥唐君毅.第十章中国艺术精神.《中国文化之精神价值》广西师范大学出版社,2005.

⑦常书鸿,李承仙.敦煌飞天.北京:中国旅游出版社, 1980.

参考文献:

[1]宗白华.略谈敦煌艺术的意义与价值《美学散步》[M].上海:上海人民出版社,1981.

[2]【英】贡布里希.艺术与错觉[M].长沙:湖南科学技术出版社,2002. [3]【法】皮埃·尔布迪厄,【美】华康德,李猛,李康译.实践与反思一反思社会学导引[M].北京:中央编译出版社,1998.

[4]杨善华.当代西方社会学理论[M].北京:北京大学出版社, 1999.

[5]常书鸿,李承仙.敦煌飞天[M].北京:中国旅游出版社,1980.

[6]陈寅恪.中国现代学术经典:陈寅恪卷[M].郑州:河北教育出版社,2002.

[7]唐君毅.第十章中国艺术精神《中国文化之精神价值》[M].桂林:广西师范大学出版社,2015.

[8]王蒙.东晋时期僧文研究[D].广西大学,2017.

[9]杨秀清.华戎交会的都市[M].兰州:甘肃人民出版社,2004.

[10]蔡伟堂.敦煌佛教造像汉族化与世俗化的形成[J].敦煌学辑刊,2005. [11]祁元丽.中国丝绸之路题材纪录片的跨文化传播研究[D].成都理工大学,2018.

[12]陈忠.敦煌飞天飘带的识别与演化模式研究[D].武汉理工大学,2015.[13]薛晓源.“动”的美学解释[D].南开大学,2010.

[14]魏绘.敦煌飞天造型美探究[J].中国包装工业,2014.

[15]郑宇翔.论敦煌壁画的色彩构成[J].文物世界,2018.

[16]陳茜.论唐代社会文化对绘画繁荣的影响[D].天津大学,2015.[17]何毅.董昌以书入画现象研究[D].河北大学,2006.

注:本文系“湖南省教育厅资助科研项目21B0627”结题文章。