工作室手记

◎图、文/[加拿大]米歇尔·马多

◎译/陈立民 曹 丹

母与子 23×24×19cm 铜 2001年

绘 画

要在最初的虔诚和纯洁中绘画,就像这是最后一次。绘画是人类最原始的行为之一,像用手舀水:让意识的光芒显现,如醴泉奔涌自地底,欢快,顽皮,气息充盈,甚至带着那么一些泥泞,传递土地神秘之火。正是它,赋予了身体言语,让双脚踏在污泥和轻风中;正是它,令我直面那个我,那个似曾相识的我,那个全部的我。

从灵魂到身体,从身体到灵魂,绘画是心灵的工作,它是欲望,意志,智识,一切都以实现完美的行为为目标。

绘画,就是沉浸于它的行为。在当下,就是《薄伽梵歌》。

绘画,驱魔咒;绘画,自我的修炼……然而,绘画首先是生命。

隼!它所带回来的猎物几乎都不是为了食用。它的角色是把猎物从旷野中捕获,绘画同理。去迎战它!绘画首先是一门武术,我指的并非是它的戏剧性,亦非幻影,或者招式,对于我,它是毫无退路之下全心投入的行为。而且,还必须知道谁是接受挑战的对手。毕加索说过:在斗牛士面前,至少有一头公牛。

恐惧是多面的。绘画,有时如在忍受戴反手套的经验。画面不偏不倚地诠释了“自己”,诠释了那个上下颠倒,内外反相的我。然而,终究还是那个我。没有骄傲,没有虚荣,什么都没有。没有任何东西可与之对抗。一旦开始,我们即被它捉住,被折服,被碾磨,被打碎,而且,当重新走出来的时候,我们自问貌似如常的我:刚才究竟发生了什么?

绘画,就是赋予人性深度和分量,装满世界灵魂的分量。对于把绘画行为作为唯一选择的人,绘画,就是为了走向不能预见,不确凿的境地,把未曾属于自己的东西置于无名之地,一个无名之人走进无名之地,正是在那儿,他找到了方向。绘画,就是投身到世界的运行当中。这并不意味着拒绝世界的神秘,而是说,无论发生什么,神秘存在。绘画,就是对生活,对生命力的绝对信任。绘画,就是活着。

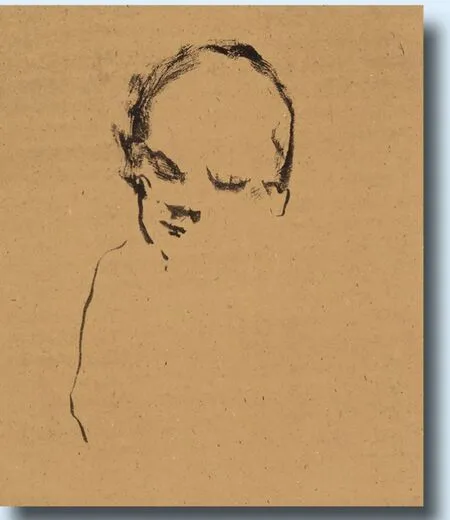

阿兰·格朗布瓦肖像 61cm×40cm纸本水墨 2008年

自画像

我需要时不时地面对自己,面对我的脸。

它会向我说什么呢?它怎样了?它将会变成什么样子?

我观察,倾听,它会向我诉说我没见到的,我不愿意看到的,或者在生活中已遗忘的,从它那儿,我会了解到真实的我,我变成什么样了,或者我将成什么样。

格特鲁德·斯坦不喜欢毕加索给她画的肖像,毕加索曾为此说过:“最终她将与画中人相似。”这些肖像比我们自己更了解前方的道路,它们如野兽一般,嗅到即将发生的事,像肠卜僧那样,阅读着画里的脏腑。

自画像的练习,也是寻找坐标和方位,寻找出路,通过“行动”找到出口。那是为了达至天际线后让自己走得更远,像石子投入水中击出层层涟漪。我们可称它为精神的修炼。

人物 77cm×48cm 纸本水墨2010年

自画像,是眼睛在时间中观察,用一种费解的语言讲述一些我们回避的问题,它能够隐藏可怕的现实(如维克多·布劳恩):唯有我们拥有的手才知道一切。如此,为了得到进入另一个领地的通行证,必须知道如何活着走进自己的死亡。

自画像,是两个灵魂的对话,也许它们同出于一个灵魂。那时,灵魂被一条无形的纽带连接,像在主人手中的猎鹰,飞向天空,寻找唯有它才看到的猎物,把意外带给主人。学习接受期望之外的事物。困惑,痛苦,忧虑,恐惧,或者偶然的平静。对于这些,全然置身其外。

毕加索最后的自画像:在道路尽头的一位老人,髭须满面,莫名的目光投向那难以猜测的前方,而他自己,却站立着。

工作室

每个工作室都有它的主人。按照阿尔泰山人的说法——精神的主人。我必须尊重他,尊重和奉献。可以说,我以这20年来积累的风湿病作为了祭礼,此外,还有工作时不小心割伤手指,被铜皮划破等等事件。

记得透过门板之间的缝隙,我头一次窥视这个空荡而又神秘的地方,它的形状有如修行者的洞窟,在那儿,他们将自己关闭,为了学习放下自己成为他人。每个地方的精神主人是无形的向导。还有,与我们所工作的地方建立默契。

呼唤 15.5×11.5×10cm 铜 2001年

画家的工作室,细木工,木匠的作坊,炼丹士的实验室;工作室,几何的,交错的,沙漏两半之间接合的地域,时光在流逝的光阴中流动;工作室,一个把“此时”孤立的空间,就像“此时”被囚禁在磁场内,在这里,它来去无踪, “此时”——力量,时与境的强烈再现;工作室,闪电的场所,一个给闪电设下的圈套。

工作室,就是每个人有各自的手艺,各自的个性,如以莫大的勇气和恒心练就这种个性,当走到个性的极致时,我们也将与他人相遇。

相比之下,有些现象显得自相矛盾:在作品的提纯和简练,与工作室的零乱无序之间;在难以满足的好奇心,对知识、书本、符号的渴望,与对线条极度节俭的愿望之间……这是在努力抛弃自身的“过剩”,把它们堆积到世界的边缘,工作室正是这世界边缘。我像动物一样挖洞穴,刨挖这些泥土,驱逐那些我不愿意留在画中的,以及仅仅活在表象之中的“过剩”。

近 道

20年前,我的第一张速写是一幅红色的自画像。那张红色的自画像——我站在浴室中,拿了一张破旧的卡纸,红色的铅笔,脸庞就这样呈现了。这张画只能是这个样子,但能称得上是一幅速写!到底发生了什么事?我从来没有画过画,只有过一些粘贴画的经验,但素描,从来没有碰过,眼前的这幅画揭示了我双手的工作,手的素描,一双没有“学习”过的手。

这幅自画像让我上路了,从打破自身禁忌的那一刻起,我的生命发生了突变,从那时开始,我变得疯狂,为速写而疯狂。一双手,充满热情与狂热。

有段时间,我在工作室清理虚拟的装置库,这些堆积的材料,随着年月增长将成为雕塑、装置等等,虽然是虚拟的,但它竟占据了整整30立方米!

我保留的几件装置作品,见证了我某个阶段的工作,我曾用心投入的工作,那是用与今天同样的态度和要求来对待它们,这是必经之路,但对于我,是死胡同。

从源头到大海,寻寻觅觅,没有岸的水,没有河床的水流,燃烧的水,把我变成白色的灰烬:绘画使我变成人,成为人群中的一员。

我的方式是剥除和苦行。20多年来,我一直追求原始的素材,我想,按犹太教法典的说法:绘画是学习支持世界的法则。

永远不要停留在我们绘画中诱人的那部分,不要被诱惑,老生常谈!假如只剩下纯熟的技巧来维持变化的表象,那么扔掉它。面对我们所做的,保持一定的怀疑和肯定,让它们在我的目光中相互突显,如树林中的阴影,这些阴影可能是松树的树墩,或是一片低矮的蕨类,我还能知道些什么呢?只有让它继续变化,才能把整个形态显现出来。

汉口诗抄 100.5cm×81cm 纸本水墨 2008年

线条·绘画

我的工作包含着速写和绘画所有的属性:线条的有效,绘画的反复。线条是闪电,是霹雳,是一气呵成。它的顶峰,是中国书法。

人们常常只看到我绘画中的速写,我必须纠正,那些不是速写,而是绘画。只因带着一层有速写和线条的表象,但粘裱的纸,亚麻布,裂痕,材料,涂抹,重做,反复,思考,持续的阅读,使速写不再是速写,好像它从来就没有存在过。

即便硬说它是速写,那也是用速写表现的绘画,一件用速写的纬纱和绘画的链条编织的作品。

速写——土地,黑色的墨汁,灰白的炭,红的、黄的、赭石的泥土。无论手的灵感在哪儿显现,都朴素,无华,没有修饰,那是土地的素描,土地的墨。

我需要筋疲力尽,像中国古代的铸造者,用上百次的熔炼来提纯,为了让那些熔渣远离绘画;为了燃烧后只剩下白色灰烬的那个人,走进自己画中的神仙之境——通明的世界。

行走在土地上-1 80cm×160cm 制裱布画 2015-2016