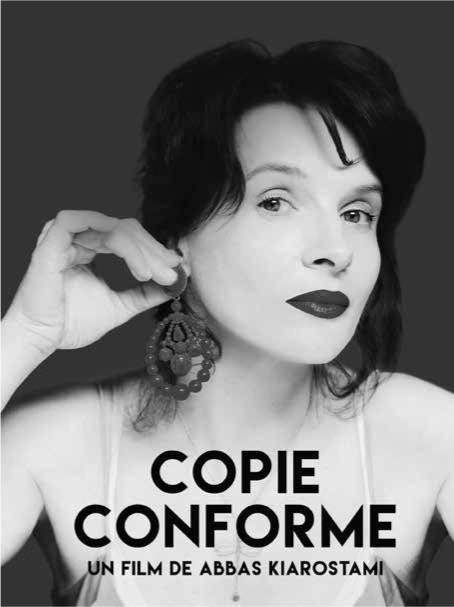

从《合法副本》看赝品价值的问题

田雪君

《合法副本》(Copie Conforme,又译《原样复制》)是伊朗导演阿巴斯·基亚罗斯塔米(Abbas Kiarostami)发行于2010年的电影。继《何处是我朋友的家》《生长生流》《橄榄树下的情人》组成的“村庄三部曲”以及其后的《樱桃的滋味》《随风而逝》等影片后,阿巴斯不仅成为伊朗电影行业的执牛耳者,更是亚洲影坛的一面旗帜。《合法副本》是阿巴斯走出国门、在异国创作环境下拍摄的影片,它不同于阿巴斯以往电影中的本土化视野和聚焦于社会现实问题的主题表达,而是将故事背景从偏僻的村庄转移到了充满人文气息的意大利,探讨赝品价值、艺术本真性的问题。

影片讲述了英国作家詹姆斯·米勒来到意大利的托斯卡纳为其新作《合法副本》举办新书发布会,在发布会上,他与观众分享了创作的理念,并提到了关于赝品和艺术真实的看法。一个做古董买卖的法国女人带着她的儿子参与了发布会,但中途被儿子打断提前离场。之后,女人和作家在她的古董店再次相遇,并驱车一同前往美术馆,两人在路上围绕“真实”这一话题漫谈。在一个咖啡馆里,女老板错将作家认成女人的丈夫,而两人将错就错,扮演一对结婚15年的夫妻,他们一路上为生活琐事争吵不休,直到最后在宾馆分手。电影时长106分钟,前半段始终在讨论关于艺术真实的问题,即原作和赝品之间是否有差别,以中段作为分割点,从两人自觉扮演起夫妻开始,实现了由物到人的衔接与转变,电影从艺术品的真假问题转换到人物角色的真假问题。

本真性(authenticity)和原创性(originality)存在与否,是辨别艺术品真伪的重要价值衡量维度。自纳尔逊·古德曼(Nelson Goodman)开启了对赝品(forgery)问题的探讨以来,美学、艺术哲学领域始终对如何在审美价值和艺术价值上定义赝品争论不休。赝品的判断维度可分为外部的审美特质和内部的历史价值,强调审美性的形式主义者认为,赝品与真迹在审美维度上是无差别的,艺术品的审美特质仰赖于组织它的各种线条、颜色与结构方式,如果一件赝品能在审美性的感知经验上达到与真迹等同的效果,它就具有了某种合法性。而另一派观点则认为对艺术品的判断必须进入历史创造的现场,关注其被谁生产、为何生产、如何生产,这一过程倾注了艺术家独特的个人经验和艺术构思,是具体历史时刻的具体个人的创作意图和感知方式的具体显现,它是一次性、原发性的,同时也是不可替代和反复制的。实际上,赝品的产生并非与艺术真迹同时同步,相反,它是艺术体制及其历史发展到一定程度时,出于对创作者和体制本身绝对权威性的保证而生发出的一个对立概念,发端于文艺复兴时期之后,并在强调天才、个性与独创的19世纪尤其成为艺术自律语境下的众矢之的,它意味着对本真性、神圣性和原创性的消解,对“艺术作品的‘此时此地’——独一无二地现身于它所在之地”的这一历史过程的省略和抹杀。真品和原作在诞生之时已具有了在时空意义上的独一无二性,因而具备了“光晕”(aura),而赝品无论在形式上如何完美,也不能替代原作的历史意义。

在《合法副本》中,電影前半段显然更倾向于形式主义者的观点,即认为赝品与原作不存在审美差异和价值区分。在第一场戏的新书发布会上,作家便借由他的书名《合法副本》说明了他对于艺术真实的看法:“我只想证明复制品本身也有价值,因为复制品引领我们找到原作,认证了它的价值。”“我们一直担心原创性和真伪,从我们祖先到现在始终如一,原创二字对我们而言,有更正面的意涵:真实、纯正、可靠、恒久、具有内在价值,追溯这个词的词源就很有趣了,拉丁文原意是升起或诞生,我尤其喜欢原创一词的诞生之意,我要把这个概念发挥到极致。比较艺术的复制与人类的复制,毕竟我们是祖先DNA的复制品,检视原作无异于质疑人类文明的起源,探索人类文明的基础。”这段话开宗明义地表明了作家对于艺术真实的看法,即关于艺术创作真实性的讨论是毫无必要的,因为赝品本身即是原作,原作也是由其他作品复制而来的。

之后,作家和女人在古董店再次相遇,阿巴斯将女人的身份设定为做古董生意的商人颇具意味,以古董收藏和买卖为营生意味着女主角的生活就是围绕着识真辨伪展开的。两人开车前往美术馆的路上再次谈起了艺术的真假问题,此时女人引入了她的朋友玛莉作为第三者视角,玛莉喜爱人工珠宝,认为假珠宝和真的一样好,还不会担心被偷掉,并认为“仿得好,胜过真的好”,作家说他和玛莉的观点一致,一样事物价值的高低全在看待它的角度,而他写书正是为了说服自己相信自己的理念。

美术馆一场戏,直接以一样艺术赝品作为讨论的中心,使得两人一路谈论的真假问题有了具体的实物作为佐证。美术馆陈列着一幅缪斯波琳妮娅(Polymnia)的画像,波琳妮娅是古希腊神话中掌管圣歌的女神,多年来人们都以为这幅画是罗马艺术,直到20世纪,大约50年以前,才发现是那不勒斯的铁匠的仿作,但美术馆还是决定保存这幅画像,视之为原版,因为实际上它和原作一样美。原作在那不勒斯附近的赫库拉尼姆,发掘的过程十分有趣,原作是罗马壁画的一部分,挖掘遗迹的总监是托斯卡纳人,他委托铁匠临摹了这幅画,对外宣称他是在家乡挖到的,借此提升托斯卡纳的名气。在此,赝品的欺骗性意图不是为了获取经济利益,而是为了实现宣传城市文化形象、提升知名度的社会价值。作家了解了这幅画的背景之后说道:“原作只是复制画中女孩的美貌,女孩才是真正的原作,同理可证,蒙娜丽莎也是复制了焦孔达,还有她的微笑。”至此,作家仍秉持着赝品与原作没有差异的观念,或者说正是因为没有绝对的原作,所以不存在与真迹相对的赝品这一概念,他不但消解了艺术品的真假界线,而且从根本上否决了绝对的原创性和本真性。

实际上,作家对艺术本真性的看法并不具备通约性,按照古德曼对艺术进行的亲笔的(autographic)与代笔的(allographic)分类,绘画属于前者,文学和音乐则归于后一类。代笔艺术有符号(如文字、音符)作为中介,这些符号具有稳定性和客观性,例如一部文学作品,无论有多少种版本,只要复制品在文字组成上是相同的,也即完美实现符号复制行为,那么复制品就等同于原作。可是绘画却是一个会在行画过程中充满偶发性的艺术创作行为,并且没有规定性的符号介质,因此有赝品与真迹之区分。作家的文学创作经验显然无法在其他艺术领域中通行。

影片至此通过三个场景的对话与交流讨论了艺术真实的问题,并借作家之口表达了这样一种观点:艺术没有真假之分,赝品与模仿行为同样有意义和价值。

无论是形式主义者所倡导的审美经验应当独立于艺术品的具体历史生产语境,还是历史主义者对艺术品生产创造过程独创性的强调,都是对“何以为真”这一问题给出的可能性解答,是赝品与复制品区别于真品的一种判断维度。在《合法副本》中,阿巴斯在大量探讨了艺术品的真假之别后,创造性地提出了赝品的情感补位功能,在审美性、历史性的范围之外,开辟出了情感性的维度,探究赝品的情感真实问题。

在电影中段,两人从美术馆出来之后找到一家咖啡馆休息,其间,作家走出咖啡馆接电话,这时咖啡馆女老板和女人攀谈了起来,女老板将他们误认成一对夫妻,令观众感到诧异的是,女人并没有立即否定,而是顺势扮演起了妻子的角色,两人随后非常自然和默契地扮演起了一对结婚已经有15年的夫妻。这时影片已至中段,阿巴斯显然不满足于将真假问题的讨论只限于艺术品上,他还要将这个问题从物扩展到人,既然艺术品没有真假之分,赝品也有其意义,那么作为替代者的人是否可以弥补不在场者造成的情感缺位?片中,女人的丈夫始终处于缺席状态,而从对白中也可以推知二人的婚姻生活并不顺利,丈夫长期对妻子和家庭疏于关心,妻子也积怨已久,此时电影开始了由“作为赝品的物”向“作为赝品的人”的转向,既然“作为原作的丈夫”无法实现其情感功能,那么对丈夫进行角色补位的“作为赝品的丈夫”能否达成情感补位呢?

两人走出咖啡馆后一路上争吵不休,而争吵的内容无非都是一些生活琐事,女人抱怨作家不关心孩子、忘记结婚纪念日、不在意自己的感受,作家则怪责女人多愁善感、小题大做,两人俨然一副遭遇中年危机的疲态。电影没有提到女人的“原作丈夫”是因何种原因而缺失,但从女人的怨言与不满中可大致推测出两人分开的原因,或许是细碎繁琐的现实生活消磨了爱情,使得两人在面对沉重的生活本相时不得不选择了分道扬镳。这一系列的对白都是对发生在真实夫妻(原作)之间的一种可能性模仿,此时作家已经自如地进行了身份置换,根据和女人的现场互动与反馈及时调整自己的情感应对策略,他非常具有代入感地将语言从英语切换到法语,尽可能地去呈现原作丈夫的本相,从言行举止各方面出演了一个不负责任的丈夫形象,达到了赝品对真作的高还原度。他们在路上遇到了一对携手半生的年老夫妻,老人告诫作家,不要将婚姻生活中的小矛盾放大,也许女人要的就是把手搭在她的背上这么一个简单的动作而已。作家听从了老人的建议,自然地将手搭在了女人的肩上以示亲昵,这是赝品进行情感补位的重要一步。两人进入一家餐厅后又因为前述的琐碎小事争执起来,女人认为男人已经不再爱她,而男人则宽慰道,他们彼此之间还有爱意,只是经过了漫长的婚姻生活后,表达的形式不同而已,他们激烈地各自为自己辩解着,然而情感问题只有立场、没有对错,二人最终从争论复归于平静,作家退出这场模仿游戏,独自离去。

从表象来看,尽管赝品可以扮演原作的角色,但他们似乎依然会陷入同样的情感表达困境、重复同样的情感交流问题,既然赝品在复制原作的同时,也复现了原作的缺陷和遗憾之处,那么赝品的价值何以体现呢?观众们期待看到的是当作家“作为赝品的丈夫”递补了“作为原作的丈夫”这一角色后,他会对女人呵护备至、关爱有加,会努力填补原作留下的情感亏空,会让女人和观众都陷入一种欲望得以滿足的幻象之中,但这样一来显然赝品就从最根本的特质——相似性上背离了原作,从而陷入一种悖论当中,影片给出的解决路径是在场即是一种情感补位。只要原作不在场,赝品的存在就是有价值的。那些争吵与矛盾仍然存在,属于原作的瑕疵也被保留下来,赝品没有做任何僭越性的修复,但他身体在场的事实本身已经为女人提供了情绪价值,他的倾听、陪伴等真实有效的情感表达填补了原作的缺席造成的情感缺口。有论者认为,“赝品问题中,作者不是缺席,而是被置换。”艺术的本真性源自原创者的原发性经验,赝品无法复制这一作者身份和经验过程,但它有其自身的主体性和作者归属,当“作为原作的丈夫”从身体的物理层面到社会性的身份层面皆不在场时,“作为赝品的丈夫”的主体性和存在价值便凸显了出来。阿巴斯利用了假扮夫妻这样既是一种行为艺术,又是一次理论实践的方式,对影片前半段的艺术本真性问题进行了延伸和拓展,对赝品是否有价值、价值何在进行了大胆实验。

阿巴斯被视为意大利新现实主义的精神继承者,而他从电影技法和主题立意上都着力于探讨虚构与真实的关系,为了在影像中最大化实现写实风格,他在电影中大量使用深焦长镜头、同期声,以及采用非专业的演员等,并且故事叙述具有反强情节性,甚至采取一些具有自反性的影像实践,以凸显电影媒介自身的特性,《合法副本》中女人和作家分别有两段直视观众的特写镜头,仿佛在提醒荧幕前的观影者,赝品与原作有差异,电影与现实有距离。

在《合法副本》中,阿巴斯延续了对真与假这一话题的探讨,但善于创作“未完成状态”的电影的他,也只是在电影中抛出问题,并未盖棺定论地给出答案,以多义性、开放性的叙事空间,容纳不同的解读角度。观影之后,赝品的价值问题、艺术本真性问题留待观众自行持续探索。