农业绿色发展的资源环境:改善路径及对策 *

——基于3821个农户认知的视角

于法稳 郑玉雨 林 珊 王广梁

党的十九大报告提出,中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。消费者对优质安全农产品等生态产品日益增长的市场需求,倒逼优质农产品供给能力的提高。党的十九届五中全会提出,广泛形成绿色生产生活方式,提高农业质量效益和竞争力。新发展阶段,农业的经济、生态、社会和文化等多功能性日益得到关注,为此,应全面认识农业的基础地位,以及为14亿中国人健康提供保障的战略地位,完善实现农业绿色发展的路径。《“十四五”全国农业绿色发展规划》明确提出,将多措并举推进农业绿色发展。这不仅是全面落实绿水青山就是金山银山发展理念、确保农产品质量安全的战略选择,也是为14亿中国人健康提供保障、助力健康中国战略实施的根本路径。要实现上述目标,必须以良好的农业资源环境为保障。为此,应全面推动农业生产方式的绿色转型,以保护、改善和提升农业资源环境质量,实现农业绿色发展。

众所周知,农业生产最基本的投入要素是耕地、淡水等资源,农业生产既是耕地、淡水等资源的使用过程,也是改变它们质态的过程,在这个漫长的过程中,农业生产与水土资源之间相互影响,共同演变。水土资源为农业生产提供基本条件,而优质的耕地土壤、优质的灌溉用水,则是确保农产品质量优质安全的根本保障,因此,农业绿色发展的核心问题就是耕地资源、水资源的保护,不但要保护一定数量的优质耕地以及足量的农业生产用水,更重要的是要保护耕地土壤质量、灌溉用水水质。农户作为农业生产最基本的单元,其行为直接影响着农业的资源环境质量。正是基于这种考虑,本文采用中国社会科学院农村发展研究所“乡村振兴综合调查及中国农村调查数据库项目”的农户问卷调查数据,从农户认知的视角分析农业资源环境的相关问题,并提出改善农业生产资源环境的有效途径及对策。

一、文献梳理

推进农业绿色发展,是贯彻新发展理念、推进农业供给侧结构性改革的必然要求,是加快农业现代化、促进农业可持续发展的重大举措。农业绿色发展不仅是党中央、国务院高度关注的重大问题,也是学术界研究的重点问题之一。

党的十九大报告提出实施乡村振兴战略,树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。因此,推动农业绿色发展是破解新时代社会主要矛盾的重要路径之一。围绕着农业绿色发展的相关问题,学术界从多个层面进行了研究。有学者认为,农业绿色发展的核心及关键是水土资源的保护,特别是水土资源质量的保护,这是保障农产品质量安全的根本(于法稳,2018)。围绕着农业生产最基本的要素,学者们对耕地保护的相关问题进行了研究。有学者认为,耕地质量包括地力质量、空间质量、工程质量与生态环境质量四个方面的内容,我国耕地质量保护与提升经历了五个动态调整的历史阶段,每个阶段既离不开农户和新型经营主体的自我意识和自觉行为,以及相关利益主体包括农村集体经济组织的投入及社会公众的参与和监督,更离不开政府的引导、监管和扶持(王军等,2019)。针对耕地占用、土壤污染以及农户耕地保护积极性尚未充分调动等主要问题,应树立科学的耕地保护理念,减少建设对耕地的占用,推行生态化土地整治,实现耕地质量提升;同时,充分调动农户保护耕地的积极性,提升耕地土壤健康水平(陈美球和刘桃菊,2018)。

实现农业绿色发展,需要健康的生产环境提供保障。农业面源污染是影响农业生产环境的重要原因之一,特别是改革开放40多年来,依靠化学投入品的农业发展方式,在实现农业快速增长的同时,也带来了严重的面源污染,成为农业绿色发展的瓶颈。因此,农业面源污染问题也是学术界研究的重点问题。事实上,在农业面源污染防治中,存在着防治对象具有多源性、防治主体多元性以及防治技术有效性不足、机制缺失等问题。为此,应强化农业面源污染防治行动计划的实施监督,并注重实施效果的监测与评价,保障农业生产系统的健康(杨滨键等,2019),而农业面源污染治理的关键是从源头有效激励农户主动减施或不施农药化肥。农户对政策的认知水平是影响农户接受农业面源污染治理生态补偿的直接关键因素,其中减施农药和化肥的受偿意愿金额是农户参与农业面源污染治理的根本动因(栾若芳等,2021)。

实现农业绿色发展,应建立在广大农户意愿和行为基础之上。现实中,农户农业废弃物循环利用意愿与行为存在显著性差异,农户对农业废弃物循环技术的认知对二者都存在显著性影响(李傲群和李学婷,2019),同时农户感知利益和感知风险对其绿色农业生产意愿与行为具有直接和间接的显著影响,其中感知利益对农户绿色农业生产意愿的影响程度最大,感知风险对农户绿色农业生产行为的影响程度最大(李明月和陈凯,2020),而农业绿色生产政策认知、农业面源污染危害认知和农业绿色发展前景认知均对提高农业绿色生产意愿有显著正向影响,为此,应加强对农户的绿色生产技术培训,加大绿色生产财政补贴力度,制定并实施合理的惩罚机制等政策(许佳彬等,2021)。在此过程中,政府监管并不能提高农户参与农业废弃物资源化利用的意愿,而前景预期、政策了解度、农业废弃物资源化补贴、设立固定回收点或与回收企业合作、合作社参与等因素更能提高农户的参与意愿(赵会杰和于法稳,2021)。

实行农业绿色发展,应以有效的路径及对策作保障。实现农业废弃物资源化利用是农业绿色发展的重要内容,人际信任、制度信任在农民农业废弃物资源化利用的决策中发挥着显著促进作用(何可等,2015),而经济补偿可以明显增强农民在改善耕地生态环境、维持耕地数量不减少、确保农地用途不改变、平衡耕地质量不降低等方面的积极性(朱兰兰和蔡银莺,2016)。政府在实施秸秆资源化利用补偿政策之前,应该着力于提高农户对补偿政策的认知,并重视秸秆产量更高的农户(全世文和刘媛媛,2017)。随着农业资源环境问题的凸显,绿色发展成为农业发展的主流。“十四五”时期,应以绿色发展驱动农业高质量发展,不断深化农业支持保护制度,向绿色生态方向改革(金书秦等,2020)。

上述文献从不同侧面探讨了农业绿色发展的相关问题,无论是对农业绿色发展核心问题的探讨,还是对实现农业绿色发展中农户的认知或者意愿行为的分析,抑或是对实现农业绿色发展的路径及对策研究,都围绕一个共同的主题,即生产资源环境问题。基于国家粮食安全战略考虑,国家实施了一系列耕地保护政策及制度,围绕着提升耕地土地生产能力,实施了耕地轮作休耕制度;基于农业绿色发展的现实需求,国家实施了农业面源污染防治攻坚战,有力地推动了农业生产环境的改善;同时,大力推动农业废弃物资源化利用,减少对农业生产环境的污染。以上政策制度或者行动实施以后,其成效是否得到农民的认可?换句话说,在这个过程中,农民对这些制度或者行动的认知如何?是否采取了相应的参与行为?弄清楚这些问题,有助于改善农业资源环境,推进农业绿色发展。由此,本文依据农户问卷调研数据,基于农户认知的视角,分析当前农业资源环境状况,甄别出解决农业资源环境中存在的问题,并据此提出相应的路径和对策建议,以改善农业资源环境,推动农业绿色发展。

二、农户对农业资源环境相关问题的认知评价

农业绿色发展必须基于良好的资源环境。《国家质量兴农战略规划(2018—2022年)》提出,要积极推动水土资源节约和化肥、农药高效利用,着力推进农作物秸秆、畜禽粪污、废旧农膜、农药包装废弃物、农林产品加工剩余物资源化利用。同时,国家采取了一系列政策性措施,通过实施农业面源污染防治攻坚战,推动了农业资源环境的改善。《中国农业绿色发展报告2020》数据显示,2019年全国耕地质量平均等级为4.76,秸秆综合利用率达到86.72%,重点地区“白色污染”得到有效防控。但基层调研发现,农业生产环境质量依然不容乐观,农业绿色发展不平衡不充分的矛盾依然存在,难以满足人民群众日益增长的对优质安全农产品的需要。需要说明的是,农业资源环境包含丰富的内容,本文基于中国社会科学院农村发展研究所“乡村振兴综合调查及中国农村调查数据库项目”的农户问卷调查数据,(1)该数据库是2020年8~9月间中国社会科学院农村发展研究所在广东、浙江、山东、安徽、河南、贵州、四川、陕西、宁夏、黑龙江等10个省(区)50个县进行的农户调查数据库。重点分析农户对耕地利用与保护、农作物秸秆资源化利用以及农药包装物等废弃物利用三个方面的认知,以精准甄别出农业资源环境中存在的关键问题。

(一)对耕地保护措施的认知评价

耕地是农业生产最基本的要素之一。实现耕地资源的可持续利用,涵盖了数量及质量两个方面。从提升耕地质量或者土壤肥力视角来看,轮作和休耕两种农作制度发挥着重要作用。一般而言,轮作是指在同一块田地上,有顺序地在季节间或年份间轮换种植不同的作物或复种组合的一种种植方式,是用地养地相结合的一种生物学措施。休耕则是指在同一块土地上种一年作物,第二年停一年,第三年再种。

“十三五”期间,国家在地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化地区等重点区域,实施了耕地轮作休耕制度试点,并安排了一定面积的耕地用于休耕,对休耕农民给予必要的粮食或现金补助。2017年,我国实施耕地轮作面积1000万亩、休耕面积200万亩。(2)全国耕地轮作休耕制度试点规模增至1200万亩[EB/OL].新华网,2017-02-28.2019年,实施耕地轮作休耕制度试点面积3000万亩。其中,轮作试点面积2500万亩,主要在东北冷凉区、北方农牧交错区、黄淮海地区和长江流域的大豆、花生、油菜产区实施;休耕试点面积500万亩,主要在地下水超采区、重金属污染区、西南石漠化区、西北生态严重退化地区实施。(3)农业农村部 财政部关于做好2019年耕地轮作休耕制度试点工作的通知[EB/OL].农业农村部官网,2019-06-25.

1.耕地轮作以及耕地轮作方式选择

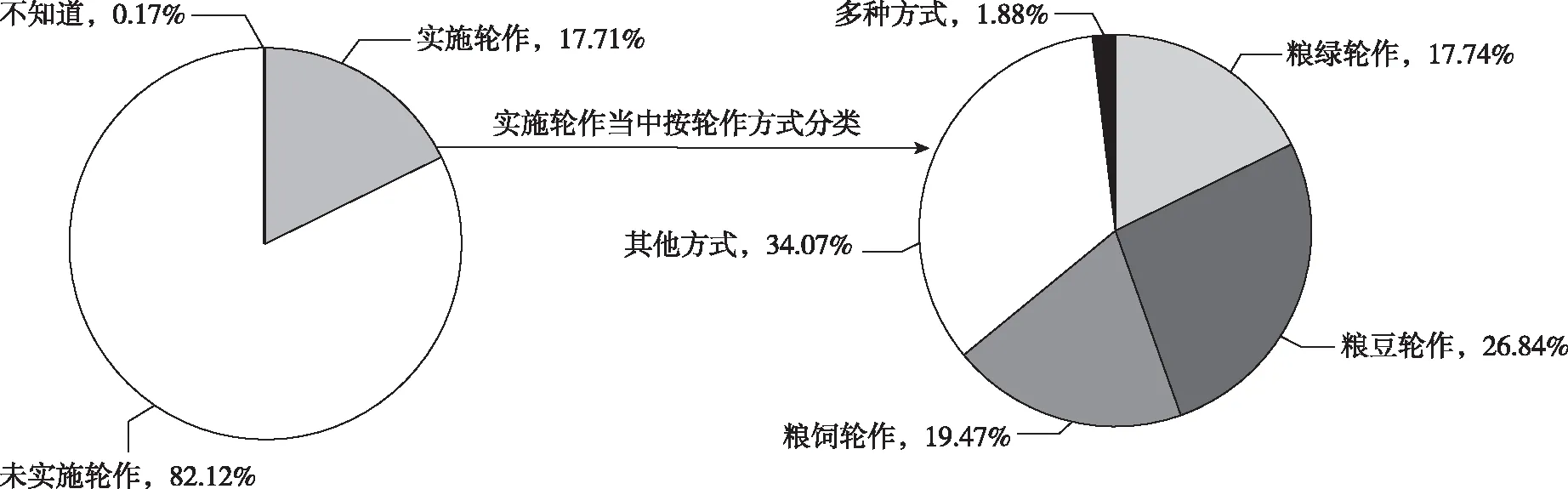

(1)耕地轮作情况。从总体样本来看,只有17.71%的农户实施了耕地轮作(见表1)。这一比例较低的原因在于:一是国家实施的耕地轮作休耕制度试点选择范围,仅覆盖了一些耕地生态系统脆弱的重点区域,相对于耕地面积而言,政策措施所覆盖范围相对较小;二是样本的选择与政策实施覆盖范围之间的错位,样本所在区域暂未推行耕地轮作政策。

不同区域耕地轮作既表现出一定的共性特征,也表现出明显的差异性特点。从表1可以看出,共性特征表现为实施耕地轮作的农户比例都远远低于未实施耕地轮作的农户比例,东部、中部、西部、东北地区实施耕地轮作的农户比例分别为13.17%、17.67%、21.83%、15.93%。个性差异则表现为东部地区实施耕地轮作的农户比例最低,其次是东北、中部地区,西部地区最高。同时,西部地区实施耕地轮作的农户占比高于总体水平。出现上述差异的原因是多方面的,既有自然因素,也有经济因素,更有政策因素。从近些年来农业生产的实际来看,农业种植作物的多样性急剧下降,从黄淮海地区调研情况来看,基本就是“冬小麦+夏玉米”的轮作方式,传统农业生产中高粱、大豆、谷子、地瓜等作物极少种植。东部地区人均耕地面积少,种植方式变化之后难以实现耕地的轮作;同时,由于农村劳动力外出务工,耕地轮作所需劳动力难以满足需求。

(2)耕地轮作方式的选择。从问卷数据来看,轮作方式主要涵盖了粮绿轮作、粮豆轮作、粮饲轮作和其他四种方式,农户占比分别为17.74%、26.84%、19.47%和34.07%(见图1)。其中,“其他”轮作方式主要有六种:粮经轮作、粮油轮作、蔬菜轮作、粮食轮作、粮菜轮作、粮果轮作。之所以出现不同的轮作方式,从农户视角来看原因如下:一是经济收益,哪种轮作方式具有较高的收益,就会成为农户的首选;二是投入成本,农户理性地选择节省劳动力、化肥、农药等要素投入的轮作方式;三是生态适宜性,农户采取哪种轮作方式还会考虑区域是否适应,以及是否有这种轮作方式的传统等因素,一般不会主动尝试区域从未有过的轮作方式;四是能否享受到国家政策补贴。

图1 实施耕地轮作情况及实施耕地轮作方式的构成情况

2.耕地休耕以及耕地休耕周期选择

实施休耕的目的是通过采用用地与养地相结合的方式,让耕地“休养生息”,让生态得到治理修复,最终实现耕地土地生产能力的提高,增强农业发展后劲,实现真正的“藏粮于地”,保障国家的粮食安全。

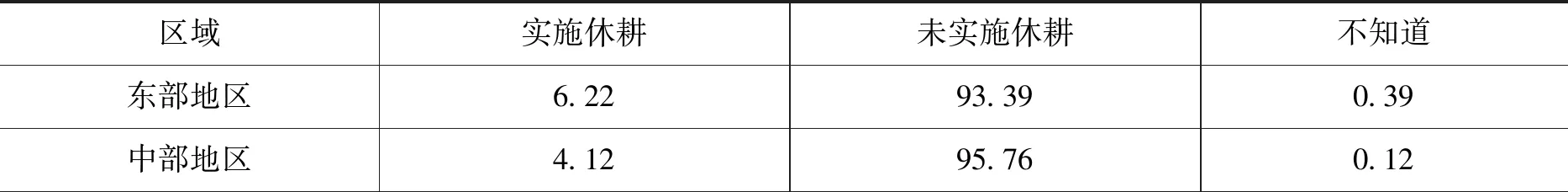

(1)耕地休耕情况。从农户问卷来看,实施耕地休耕的农户仅占6.90%。不同区域表现出一定的共性特征和差异性特点。共性特征表现为实施耕地休耕的农户比例较低,差异性则表现为区域之间实施耕地休耕农户比例具有明显的不同,东部、中部、西部、东北地区分别为6.22%、4.12%、10.22%、3.26%,其中西部地区实施耕地休耕的农户占比高于总体水平(见表2)。

表2 不同区域实施耕地休耕情况 单位: %

续表

(2)耕地休耕周期的选择。在“耕地休耕情况”统计中,经剔除无效样本后,共计3491份样本。在实施休耕的241户农户中,对耕地休耕周期的选择情况如图2所示。从中可以看出,选择4~6个月为休耕周期的农户占比最高,为33.61%;其次是10~12个月,比例为22.82%;选择小于1个月的农户比例最低,仅为0.41%。农户对于休耕周期的选择与不同地区农作物生长周期具有同步性,东部和中部地区以较短休耕周期为主,而西部和东北地区以较长休耕周期为主。农户实施耕地休耕周期长短与下列因素有关系:一是自然气候条件,如东北高寒地区,年内只能从事一季农业生产活动,农户一旦选择休耕,周期就是一年时间;二是农户家庭因素,包括承包耕地面积、家庭劳动力,如果承包耕地面积大,而劳动力短缺,往往会选择更长的休耕周期;三是市场因素,当农产品市场价格出现低迷,农户可能开始耕地休耕,一旦农产品市场价格飙升,农民随时将休耕的耕地用于生产活动;四是政策因素,如果国家休耕补贴一直持续,那么农民就会权衡耕地经营收入与补贴之间的高低,如果补贴高于经营收入,农户就会选择更长的休耕周期。

图2 实施耕地休耕情况及耕地休耕周期构成情况

3.享受耕地保护政策补贴情况

国家对耕地轮作休耕采取补贴方式,鼓励农民进行耕地轮作休耕,以恢复耕地肥力,提高耕地生产能力,增强农业发展的后劲。分析国家补贴政策是否执行到位,在一定程度上能精准判断不同区域政策执行情况,为完善补贴政策提供依据。在分析数据的同时,也应客观对待调研数据,一些地方在执行政策之时,轮作休耕补贴与其他补贴一并打到农户的“一卡通”上,农户对此并不悉知。

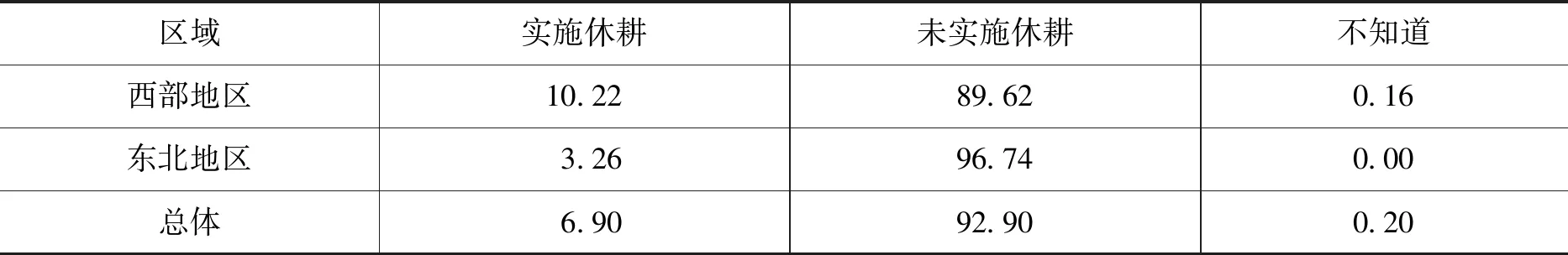

(1)耕地轮作政策补贴实施情况。在“耕地轮作补贴情况”统计中,经剔除无效样本后,共计3596份样本。在实施耕地轮作的637户农户中,得到政策补贴的农户比例为38.46%,未得到政策补贴的农户比例为61.38%,不知道此项政策补贴的农户占比0.16%。不同区域之间具有明显的差异,东部、中部、西部、东北地区得到政策补贴的农户比例分别为26.62%、45.06%、38.36%、52.27%(见图3)。由此看出,东部、西部地区得到政策补贴的农户比例都低于总体水平。这些数据表明,国家政策执行中依然存在不到位现象,需要进一步加强。但也不排除轮作补贴与其他补贴一并打到 “一卡通”账户,而农户对此并不悉知的情况。此外,还有一种情况,就是农户依据种植传统,主动采取耕地轮作等农艺措施,并不是外界因素诱导的行为,因此也不会得到相应的补贴。

图3 不同区域耕地轮作政策政府补贴到位情况

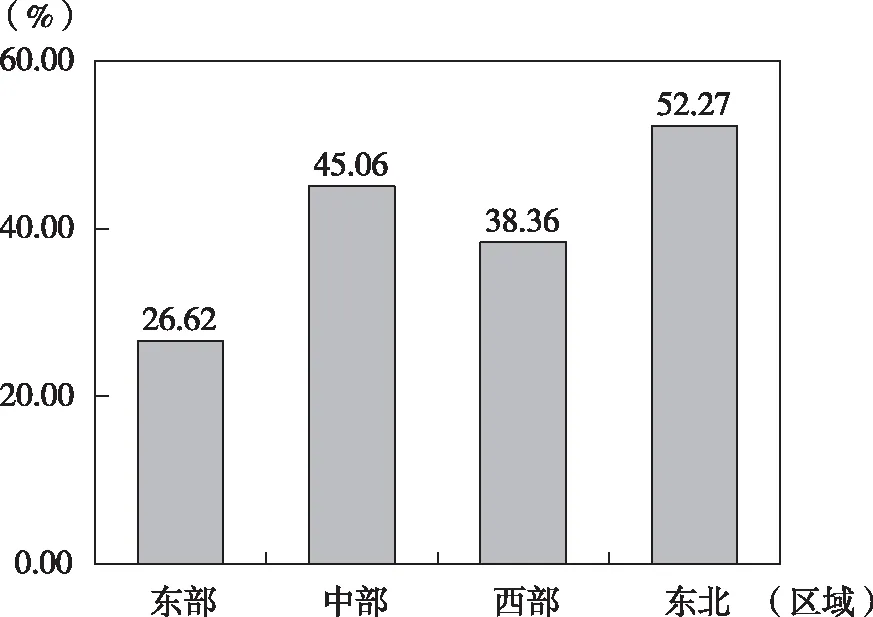

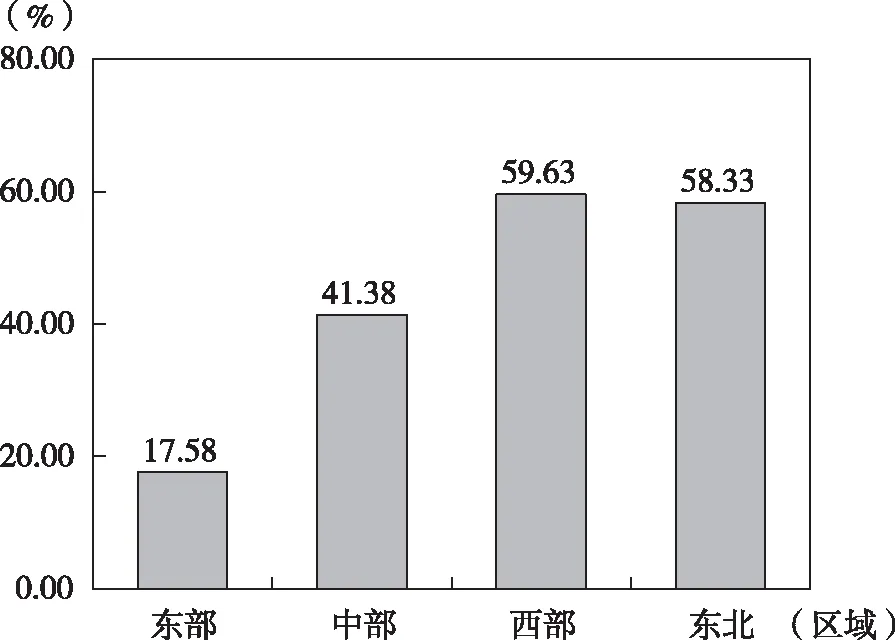

(2)耕地休耕政策补贴实施情况。在实施耕地休耕的241户农户中,得到政府补贴的农户占41.49%,未得到政府补贴的农户占58.51%。从不同区域来看,东部、中部、西部、东北地区得到政策补贴的农户比例分别为17.58%、41.38%、59.63%、58.33%(见图4)。东部、中部地区的农户比例都低于总体水平,西部、东北地区的农户比例高于总体水平。与上述耕地轮作政策补贴一样,有的农户可能是由于家庭因素,如劳动力短缺,出现耕地休耕的一种极端形式,即耕地“撂荒”;或者出于种植传统提升地力,主动采取耕地休耕农艺措施;在山区丘陵地带,由于耕地离家较远,容易出现耕地休耕,继而导致撂荒。这几种情况自然不可能得到政府补贴。至于不同区域之间的差异,可能的原因就在于东部地区农民具有较好的就业机会,收入增加不再依靠耕地的经营,中西部地区则相反。

图4 不同区域耕地休耕政策政府补贴到位情况

(二)对农作物秸秆利用及处置方式的认知评价

实现农业废弃物资源化利用,是农业绿色发展的重要组成部分。早在2016年,农业部等六部委联合印发了《关于推进农业废弃物资源化利用试点的方案》,此后连续几年的中央一号文件,也将做好农业废弃物资源化利用作为重要内容之一。本文重点分析农作物秸秆与农药包装物两个方面的利用情况,没有涉及畜禽养殖粪污处理及废弃农膜利用问题。

1.秸秆农作物种植情况

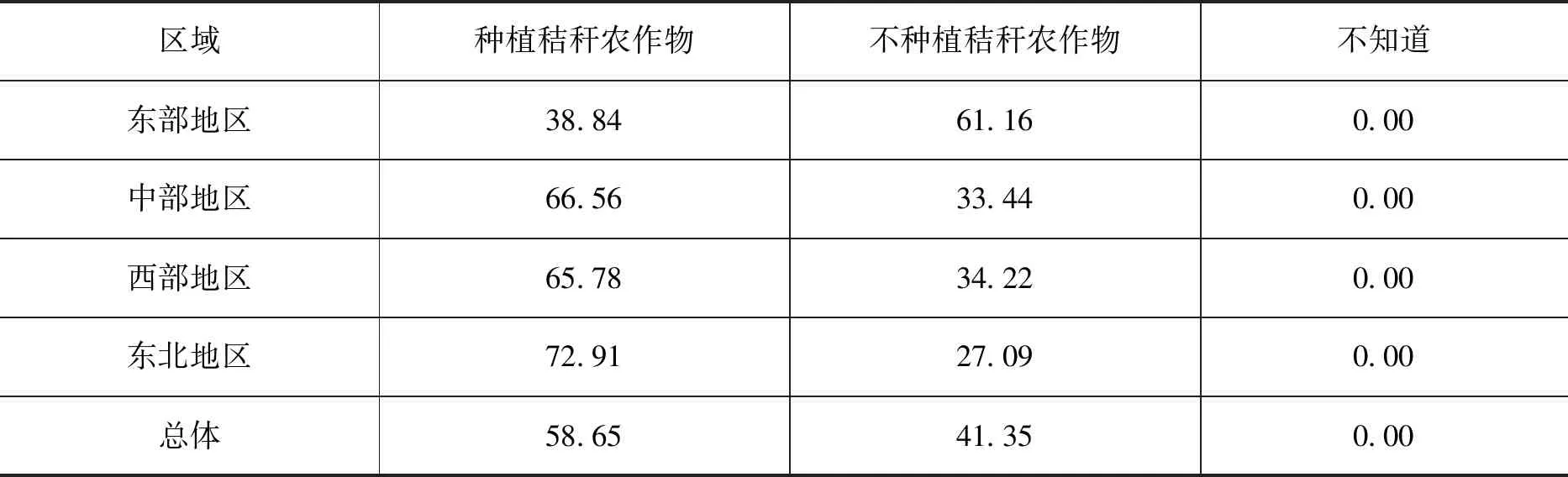

农作物秸秆作为农业废弃物的重要组成部分,其产生量直接取决于种植结构。问卷数据表明,有58.65%的农户种植了秸秆农作物。由于不同区域自然生态、气候条件的差异,决定了农作物种植结构的不同,从而影响了农作物秸秆的产生量。东部、中部、西部、东北地区种植秸秆农作物的农户比例分别为38.84%、66.56%、65.78%、72.91%。其中,东部地区种植秸秆农作物的农户占比低于总体水平(见表3)。

表3 不同区域秸秆农作物种植情况 单位: %

2.农作物秸秆利用的方式选择

在“种植秸秆农作物情况”统计中,经剔除无效样本后,共计3727份样本。在种植秸秆农作物的2186户农户中,选择“在路边、沟渠”对农作物秸秆处理的农户占比为4.48%,选择“粉碎作肥料”的农户占比为49.59%,选择“处理后作饲料”的农户占比为14.55%,选择“栽培基料”的农户占比为0.18%,选择“作燃料”的农户占比为4.48%,选择“回收给加工企业或秸秆经纪人”的农户占比为11.39%,选择“其他方式”(如无处理条件等)的农户占比为12.17%,选择“多种方式”的农户占比为3.16%(见图5)。国家持续推进秸秆还田,农户对秸秆还田的接受程度非常高,这也与农业机械的推广使用以及耕作方式的变革有很大关系。机械化程度的提高,一方面是减少了农民收获的劳动强度,另一方面粉碎了农作物秸秆,减少了农民将秸秆清离农田的劳动强度,再加上耕作方式的变革,农作物秸秆还田率逐渐提升。而在规模化养殖场周边的农村,农户往往将秸秆通过经纪人卖给养殖企业。随着农户生活水平的提高,农户开始注重清洁能源的使用,如电、液化气等,秸秆作为燃料可能是留守老人的偏好。

3.农作物秸秆未实现利用的原因

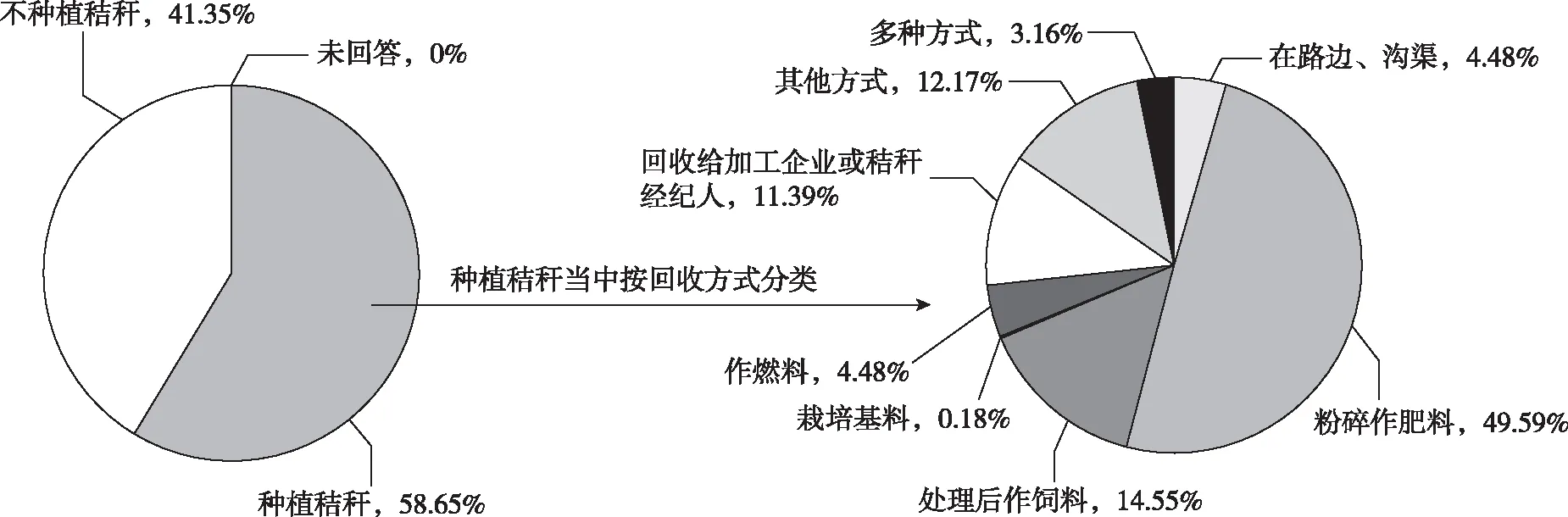

近些年来,农作物秸秆利用率有很大幅度的提高,但依然存在随意丢弃的现象。农户对农作物秸秆随意丢弃的原因是多方面的,分析结果见表4。其中选择“粉碎处理成本高”的农户占比为12.78%,选择“没有人回收”的农户占比为17.78%,选择“粉碎还田弊大于利”的农户占比为0.56%,选择“秸秆没有利用价值”的农户占比为15%,选择“运输麻烦且成本高”的农户占比为5%,选择“没有时间和精力”的农户占比为15%,选择“堆积场地受限”的农户占比为3.89%,选择“其他原因”的农户占比为17.22%,选择“多种原因”的农户占比为12.22%。

图5 秸秆农作物种植情况及种植秸秆情况下不同回收方式占比情况

表4 不同区域农作物秸秆未利用原因占比情况 单位: %

(三)对农药包装物处理相关问题的认知

当前,农药包装物(特别是农药瓶)污染日益成为农业面源污染的重要部分。特别是,随着农药包装规格的进一步缩减,农药包装物产生量急剧增加,对农业生产环境的影响范围、影响程度也随之加深,成为农业面源污染防治、改善农业生产环境的难题之一。因此,分析农户对农药包装物处理相关问题的认知,有利于探索实现其资源化利用的途径,减少其对农业生产环境的污染。

1.农药包装物产生情况

问卷数据表明,72.36%的农户认为在农业生产中会产生农药包装物,认为不产生农药包装物的农户,可能来自少数民族地区,因为这些地区在农业生产中不使用农药。这也验证了基层调研过程中的发现,即西藏、青海及贵州的一些少数民族聚居区,在农业生产中不使用农药,自然不会产生相应的包装物。从不同区域来看,东部、中部、西部、东北地区认为产生农药包装物的农户比例分别为59.44%、80.26%、75.75%、79.78%(见表5)。同总体水平相比,东部地区认为产生农药包装物的农户占比低于总体水平。

表5 不同区域农户对是否产生农药包装物的认知情况 单位: %

2.农药包装物的处理方式

近年来,农药包装物污染问题引起了高度关注。一些地方对此进行了有益的探索,形成了有效的回收方式,但并没有实现其资源化利用。在对农药包装物处理方式的选择上,选择“就地掩埋”的农户占比为11.46%,选择“集中掩埋”的农户占比为3.78%,选择“焚烧”的农户占比为10.91%,选择“回收至固定点”的农户占比为39.58%,选择“回收至农资市场”的农户占比为1.71%,选择“随意丢弃”的占比为9.79%(见图6)。调研发现,农药包装物处置以“回收至固定点”为主,在田间地头设置农药包装物回收桶或者回收池,然后由村集体或者合作社再集中堆放在一定的场地。在村级层面,也只能做到这样,后续的处理及资源化利用,迫切需要政府、企业等不同利益群体的积极参与。近几年,农药包装物污染受到一定的关注,在全国范围内都有一定的模式探索,但由于没有形成从农药的生产、使用到包装物的回收、资源化利用全链条的机制,模式探索并没有实现突破。再加上农药包装物又属于危险废弃物,需要专业性的机构进行处理。因此,没有开展试点的地方,农户往往就是随手丢弃,或者就地掩埋;开展试点的地方,即使固定点进行了回收,但难以实现有效处理及资源化利用,反而成为了一种负担。

图6 对农药包装物不同处理方式的占比情况

3.对农药包装物危害性的认知

调研发现,农民对农药包装物的危害性具有一定的认识,污染问题得到重视。针对这个问题,认为“破坏了土壤”的农户占7.81%,认为“影响了农作物产量”的农户占1.38%,认为“污染了环境”的农户占40.02%,选择 “其他原因”的农户占13.24%,选择“多种原因”的农户占35.36%(见表6)。近些年来,国家对农产品质量安全、农业面源污染防治等方面的宣传持续加强,农民对农药的负面影响认知在逐步提升,特别是对环境的影响方面,认知最为深刻。随着国家实施的新农村建设、乡村振兴战略、乡村建设行动等一系列政策性措施的推进,农民对生活生产环境的关注度都在增加。

表6 不同区域农户对农药包装物危害性认知情况 单位:%

4.农药包装物回收的阻力

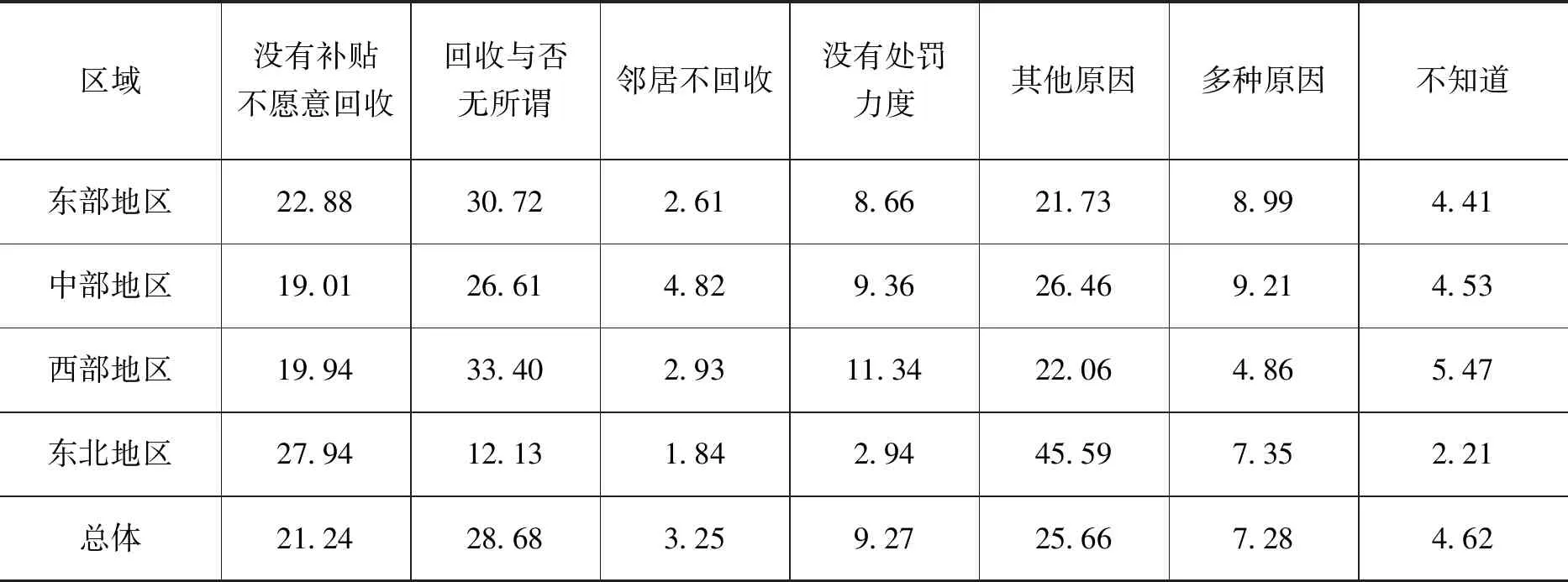

尽管农户认识到农药包装物的环境危害,但有效实现农药包装物的回收还存在一定的阻力。选择“没有补贴,不愿意回收”的农户占21.24%,选择“回收与否无所谓”的农户占28.68%,选择“邻居不回收”的农户占3.25%,选择“没有处罚力度”的农户占9.27%,选择“其他原因”的农户占25.66%(见表7)。事实上,农户处置农药包装物的行为方式,取决于两个方面的因素:一是在长期农业生产过程中,农户养成了一些习惯,随手将农药包装物丢弃在田间地头或者水体之中,对有可能造成的二次污染缺乏认识;二是一旦政府关注农药包装物的回收问题,农民则认为一定会有相应的补贴,由此能否获得补贴也是影响农户回收行为的一个因素。

表7 不同区域农户对农药包装物回收阻力认知情况 单位:%

三、改善农业生产资源环境的有效路径及对策

2020年12月,习近平总书记在中央农村工作会议上指出,要加强农村生态文明建设,保持战略定力,以钉钉子精神推进农业面源污染防治,加强土壤污染、地下水超采、水土流失等治理和修复。这是改善农业生产环境,促进农业高质高效的行动纲领和根本遵循。为此,应采取有效的路径及对策,对农业资源环境进行改善,为农业绿色发展提供高质量的生态保障。

(一)科学扩大实施耕地轮作休耕制度的试点范围

在已有耕地轮作休耕制度试点范围的基础上,在重点区域扩大试点范围,使耕地得到休养生息的机会,并配以适当的生态补偿机制,实现藏粮于地、藏粮于技战略。

1.树立粮食安全的底线思维,持续推进耕地轮作休耕制度

实施休耕轮作的目的是提升耕地的生产力,实现永久的粮食安全。为此,应处理好长期目标与短期目标之间的关系、经济目标与生态目标之间的关系、数量目标与质量目标之间的关系,将耕地的轮作休耕与农业的可持续发展结合起来,既重视数量,又重视质量,更重视空间分布。通过加强管理,避免容易出现的两种倾向:一是农户为了获得国家财政补贴,肆意扩大休耕面积,造成耕地大面积抛荒;二是农户出于个人利益,不让自己承包的土地实行休耕。

2.基于科学分析和系统评估,针对重点区域扩大试点范围

当前所实施的耕地轮作休耕制度试点,选择的区域主要是地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化地区等重点区域,对每一个重点区域需要实施轮作休耕的耕地数量、空间分布,并没有进行科学的评估。在补贴政策的刺激之下,或多或少地存在一定的盲目性。事实上,应将以上区域的选择作为一种原则。但为更好地扩大实施轮作休耕制度试点,在对重点区域进行全面考察的基础上,通过系统的科学分析、评估,将生态条件较差、地力严重受损的区域甄别出来,实施轮作休耕。

3.基于区域差异性特点分析,因地制宜确定轮作休耕类型

由于重点区域的社会经济发展状况、耕地土壤特性,以及实施轮作休耕的机会成本等因素存在明显的差异,特别是不同区域的生态功能的差异,自然决定了轮作休耕类型的不同。为此,通过轮作休耕等方式,对地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化区开展综合治理,应充分考虑区域耕地资源的禀赋,科学制定耕地轮作休耕计划,选择相应的轮作休耕类型。对生态环境较为脆弱、土壤贫瘠的西部地区,以生态保护型休耕为主;对土壤污染较为严重的东部地区,以环境修复型休耕为主。

4.完善耕地轮作休耕的政策,确保政策补贴实现预期成效

耕地轮作休耕试点实施时间短,制度还不完善,难以提供有效的保障。为此,应加快构建轮作休耕政策框架,根据不同种植模式和轮作休耕制度安排,制定轮作休耕补助政策,确保补贴政策执行到位,增加农民收益和获得感。同时,要建立监测评估机制及轮作休耕绩效考核办法,借助于信息化技术,健全耕地质量监测网络,适时开展动态监测,强化耕地轮作休耕的过程监管和成效考评,为耕作休耕补贴标准提供参考依据。

(二)创新农作物秸秆利用的技术集成及循环模式

关于农作物秸秆资源化的利用,保护生态是国家的目标,基层政府必须按照国家的要求,严禁辖区内秸秆焚烧;而在农户层面上,关注的则是农作物秸秆处理的投入问题。因此,在农作物秸秆资源化利用方面,自上而下的目标错位,以及过度注重“堵”而不强化“疏”,导致在有效实现农作物秸秆资源化利用方面依然存在着一些需要破解的困境。为此,需要不断创新农作物秸秆资源化利用技术和模式,并采取有效的制度保障确保达到预期效果。

1.精准分析农作物秸秆区域分布及资源化利用潜力

科学分析农作物秸秆产生量及空间分布情况,识别不同区域秸秆资源化利用潜力。进行农作物秸秆资源化利用,其前提是需要摸清农作物秸秆的“家底”。依据不同区域种植结构特点及季节特征,弄清农作物秸秆的数量、种类及空间分布特征,分析农作物秸秆资源化利用的潜力,有效应对农作物秸秆不实行资源化利用有可能带来的生态环境问题,为精准确定不同区域农作物资源化利用路径及措施提供依据。

2.科学评价农业秸秆资源化利用技术及模式的效果

展开秸秆资源化利用已有技术及模式的评价,多方位考虑其应用效应和改进空间。国家一直重视农作物秸秆资源化利用问题,不同区域围绕着农作物秸秆资源化利用进行了有益的探索,并形成了一些适应区域特点的利用模式,但也暴露出一些问题。因此,需要对已有技术及模式进行评价,分析这些技术及模式是否综合考虑了经济、社会及生态因素。一些技术可能在解决某一个问题方面具有非常好的效果,但存在明显的或者潜在的负面生态影响,为此,需要对其进行改进和创新。

3.因地制宜实施农作物秸秆资源化利用的技术集成

注重秸秆资源化利用技术的集成与创新,以提升技术应用的区域适宜性。中国地域辽阔,自然条件、经济水平及种植结构差异极大,一个技术不论再成熟,也难以解决不同区域的同一问题或难以解决同一区域的不同问题。因此,需要结合不同区域农作物生产以及农业发展实际,综合考虑不同区域经济、社会、生态等因素,因地制宜集成相应的技术,并依据新发展阶段的新特点进行技术创新,以提高技术应用的区域适应性,为实现农作物秸秆资源化利用提供技术支撑。同时,在模式选择上,重构种植业与养殖业相结合的循环型生态农业模式。

4.注重成效完善农作物秸秆资源化利用的政策措施

针对粮食主产区实施特定配套政策,为推动秸秆资源化利用提供制度保障。农作物秸秆资源化利用涉及不同的利益主体,每个主体都发挥不同的作用。对政府而言,应发挥其引导及服务功能。为此,应着重完善农作物秸秆资源化利用的相关政策、配套措施,特别是针对粮食主产区,应出台配套的政策,为农作物秸秆资源化利用提供保障。

(三)多措并举完善农药包装物资源化利用的机制

实现化肥农药减量化,既是促进农业绿色发展的有效措施,也是从源头上减少农药包装物等废弃物的根本途径。

1.强化绿色产品投入,从源头减少农药包装物

以改善农业生产环境及农产品质量为导向,切实从源头减少农业废弃物的产生量。源头治理是农业面源污染防治攻坚战取得成效的根本出路。国家倡导实现化肥农药“双减”目标,以改善农业生产环境及农产品质量。需要特别提出的是,一定要树立粮食安全底线思维,不能单纯为了减少对农业生产环境的影响而减施化肥农药,导致粮食产量的下降。在实现化学投入品减少的同时,应加强绿色投入品使用,如采取绿色防控技术、有机肥替代化肥等措施,再次减少废弃物的产生量。通过统防统治、社会化服务等模式的推广,实现增效及减量的双重效果。

2.创新机制解决农药包装物资源化利用的阻力

畅通农业废弃物资源化利用的出口,实现农业废弃物资源化利用关键节点的联通,这是实现农业废弃物资源化利用的关键。为此,应建立和创新农业废弃物资源化利用的市场机制,实施农资生产企业责任延伸机制,发挥好政府的引导与服务作用,克服农药包装物等废弃物资源化利用的阻力,共同推动农业废弃物资源化利用。同时,探索有效的农户参与机制,特别是转变农户生产行为,全面融入农业废弃物资源化利用的机制,这是取得成效并实现其可持续性的关键。

3.创新模式畅通农药包装物资源化利用的途径

强化农药包装物等废弃物的回收,探索资源化利用和安全有效处理的方式。实现农业废弃物回收是实现其资源化利用的前提,为此,应进一步完善农药包装物回收工作,并探索实现其资源化利用或者安全有效处理的路径。应根据区域不同情况,探索农业废弃物的回收模式,完善与创新回收机制,更好地保障农业废弃物能够实现有效回收,为实现资源化利用提高保障。