《风》《雅》嗣音,体合《诗》《骚》

——李白《古风》溯源《诗》《骚》发微

谷维佳

(华南师范大学 文学院,广东 广州 511400)

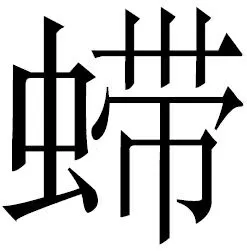

李白《古风》祖述根源,往往与《诗》《骚》传统相系。然而在后世批评中,接受者对《风》《雅》《骚》各有所侧重,大致归为四类:一是偏重《雅》诗,如宋人葛立方《韵语阳秋》:“李云:‘《大雅》久不作,吾衰竟谁陈。王风委蔓草,战国多荆榛。’则知李之所得在《雅》。”元人范梈《批选李翰林诗》:“观太白历叙《雅》道之意……此《古风》为集首。”清人吴沆《环溪诗话》:“太白虽喜言酒色,其正处亦多。如《古风》之五十九首,皆《雅》也。”这与首篇《大雅久不作》在《古风》五十九首中提纲挈领的统摄地位,及李白在此篇中对《大雅》正声的呼唤有密切关系,后世评论者往往以此通观《古风》而有此观点。二是偏重《风》诗,尤以明人朱谏《李诗选注·古风小序》为代表:“《古风》者,效古风人之体而为之辞者也。夫十三国之诗为《国风》,谓之风者,如物因风之动而有声,而其声又足以动物也。删后无诗,《风》变为《骚》,汉有五言,继《骚》而作,以其近古,故曰《古风》……”更有明人童轩《杨学士诗序》侧重变《风》:“今观李诗《古风》五十九首及《远别离》《蜀道难》诸作,大抵得于‘变风’之体居多。”此观点大体由“古风”与《风》诗同名,以及“讽”之字形、语音、语义的直观相似性延伸而来,具有一定的主观性。三是《风》《雅》并举:“白《古风》凡五十九首……岂非《风》《雅》之嗣音,诗人之冠冕乎?”“自后数十章,或比或兴,无非《国风》《小雅》之遗。”四是《风》《骚》并重,如清人陈廷焯:“自《风》《骚》以迄太白,皆一线相承。……太白一生大本领,全在《古风》五十九首,今读其诗,何等朴拙,何等忠厚。”

以上各家对李白《古风》根源的追溯,虽大体皆不出《诗》《骚》传统,但在认识上却是比较混乱的:基本上以《诗》为主,其中论《风》《雅》者最多,认为源自《风》《雅》者各半,间或有认为源于《变风》《变雅》(即《小雅》),论《骚》体者最少,偶有《诗》《骚》并举的情况。除了朱谏曾于《古风小序》中详论其来自《风》诗的缘由,有所阐释外,其余各家几乎皆从大处着眼,属印象式概括,而非深析其根底。

虽然在诗歌发展史上,后世诗歌必然会受《诗》《骚》两大源头的影响,且这种承继关系并非简单的一对一的单线传承,大多是浑融一体的,但《诗》与《骚》之侧重,《风》与《雅》之区别,《风》《雅》与《变风》《变雅》之间的“正变”差异,却少有研究者深入论析,更有不得不辨之处。我们这里主要探究《古风》溯源《诗》《骚》的过程中存在的问题,如:《古风》对《诗经》的继承,主要侧重《风》诗,还是《雅》诗?抑或二者兼而有之?李白继承了《大雅》的那些方面?“大雅久不作,吾衰竟谁陈”究竟该如何理解?《古风》与《风》诗是何关系?仅从名目的相似性论《古风》源自《风》诗的做法是否合理?《古风》对屈原《骚》体的继承有多少?体现在哪些方面?总结起来,可以归纳为两条,即:《风》《雅》嗣音,何者为重?体合《诗》《骚》,何者为尊?

一 “圣代复元古”:源自《大雅》的家国责任与盛世愿景

对李白《古风》源自《大雅》的认识,主要来自首篇《大雅久不作》,李白在此篇中以自叙式的语气表达了对历代文学变迁的认识。上引葛立方所言甚至直接由此篇前四句得出李诗之“所得在《雅》”的结论,然并未以大小《雅》区分论之。清人乔亿对“源出《大雅》”说提出质疑:“‘大雅久不作’言东周后无正《大雅》,亦无变《大雅》也。窃尝执此说观汉、魏以还诗,其善者犹不失变《小雅》之遗意,而《大雅》洵未有也。然太白能言之,太白不能复之,盖其人非凡伯、芮良夫、尹吉甫之俦也。世运然乎哉?”乔亿认为李白虽在《古风》开篇就说“大雅久不作,吾衰竟谁陈”,但也未能在诗歌实际创作中真正继承《大雅》精神。其根源大抵在于世运变迁,王朝世道已不复上古淳朴质直之风,而李白自己也不能像上古时期的凡伯、芮良夫、尹吉甫等人那样,真正成为国之卿士,能承担起复振《大雅》的责任。这是结合李白一生实际经历和王朝世运而言,并非仅从《古风》首篇所表达的李白个人愿景来说。范梈所言太白“历叙《雅》道之意”,吴沆所说“正处亦多”,都是含混不清的说法,其指向的都只是李白致力于“复归雅正”的意愿和努力而已,而非实际产生的社会影响和效果。

除首篇《大雅久不作》外,《古风》其三十五《丑女来效颦》抨击雕虫造作之风,提倡天真自然的本性,与首篇所言“绮丽不足珍”“垂衣贵清真”一脉相承,其言“大雅思文王,颂声久崩沦”,所指乃是《大雅》中的《思齐》篇,此篇不仅是《大雅》肃穆诗风的代表,更重要的意义在于它是歌颂文王功德的诗篇。文王修身治国,从善如流,任用贤能,关心民瘼,周王朝在文王的治理下不断强大,文王可以说是李白王道想象中完美君王的典型代表,可惜这种颂赞的声音已经是“久崩沦”了,此正是“大雅久不作”之意。在这里,李白不是从具体的诗歌内容、艺术手法等细微之处言之,而是从大处着眼,以《大雅》之诗代表《诗》之正意,国之正理,与家国天下的兴衰走势和大命伦理的轮盘转向相联系。唐人诗歌中对《大雅》诗歌所代表的“《大雅》盛世”的呼唤,不只限于李白一人,还有如杜甫《戏为六绝句》“别裁伪体亲风雅”,《秦州见敕目薛三璩授司议郎毕四曜除监察与二子有故远喜迁官兼述索居凡三十韵》“大雅何寥阔,斯人尚典型”,王建《寄李益少监兼送张实游幽州》“大雅废已久,人伦失其常”,孟郊《答姚怤见寄》“大雅难具陈,正声易漂沦”,皆一脉相承,在唐人尤其是初盛唐人诗歌里,所显示的不是个人的努力,而是一种群体性的憧憬和召唤。

然而我们拿《古风》与《大雅》诸篇相比较,无论是语言内容,还是词句表达,均能明显看出二者内容和风格殊异,不具有直接而明显的承继关系。那么,为什么李白在《古风》开篇就放言“大雅久不作,吾衰竟谁陈”呢?与其纠结于李白《古风》在语言、艺术、内容等方面是否真正做到复归《大雅》诸篇,穷究二者之间有无蛛丝马迹的联系,不如说“大雅久不作,吾衰竟谁陈”所彰显的更多的是李白对产生《大雅》诗歌的那个盛世时代的王道想象,即由一种和谐的君臣关系所带来的质朴淳厚、天真烂漫的社会整体风貌;并进一步希望君王能够步趋尧舜,仁政爱民,任用贤人,自己作为臣子也以复归当世的《大雅》文风为己任,从而产生一种自觉的国之主人翁意识。“大雅久不作”,“久”字表明这种幻想中的盛世图景已经消失很久了,与之同步,反映这种盛世图景、赞颂祖先功德的《大雅》类诗歌也已经消失很久了,《诗》以后实际的诗歌创作正印证了这种变化。“吾衰竟谁陈”指的是“我”(李白)有这种自觉地承担起复归《大雅》时代诗风的责任和意识,同时也自认为具备这种能力,但是无奈年貌渐衰,已经没有时间可以继续等待了,在“我”之后,还有谁能继承“我”这样伟大的理想呢?此为这两句的正解。

乔亿认为李白不能与凡伯、芮良夫、尹吉甫等人相比,论析李白虽能言却不能复归《大雅》,但是在李白自我认知和个人意识里,却恰恰相反。李白的家国责任意识是自然生就的,其身世本就与唐王朝皇族有着千丝万缕的联系,虽然其家世扑朔迷离,至今未有定论,但李白个人向李唐皇室靠拢的努力却贯穿于生命的始终。不管历史真相如何,即便李白并非真正的皇室后裔,但他做出的种种努力所显示的正是潜意识里以家国天下为己任的强烈使命感,表现在《古风》首篇,便是“大雅久不作,吾衰竟谁陈”所传递出的人生暮年,老之将至,而这种自觉地渗透进生命里的使命与志向,治世的愿望还没有实现的急迫感和焦虑感。这种急迫感和焦虑感渗透在与时节、物流、衰老、不遇等命题相关的各个《古风》篇章中,“世道衰丧”是点明《大雅》“不作”的社会背景,表现在《胡关饶风沙》《天津三月时》《大车扬飞尘》《三季分战国》《玄风变太古》《羽檄如流星》《一百四十年》《殷后乱天纪》等篇,自己复振纲常的愿望没有一个理想的社会环境去实现;而“时节如流”和“士不遇”则切入“吾衰”和“竟谁陈”正面,体现在《咸阳二三月》《黄河走东溟》《秦水别陇首》《容颜若飞电》《孤兰生幽园》《齐瑟弹东吟》《越客采明珠》等篇,所表达的都是自己年事已高,但是理想抱负却始终如镜花水月,没有合理的途径实现的苦闷。在年已渐衰,但志向仍旧不得伸展这个层面上,这些篇章是圆融统一的,贯穿于李白对先秦时期“明君贤臣”的幻想和对社会腐朽现实的讽刺中,凡论李白《古风》所得在《大雅》者,当从此处着眼。

二 “文质相炳焕”:继承《小雅》“怨诽而不乱”的情感表达

从诗歌的主旨大意、内容作法、艺术特征等纯文学性角度看,李白《古风》与《小雅》中某些篇章倒是有着比较明显的承继关系。《大雅》追述祖先功德,风格庄严端正,肃穆雍容,然其中的盛世图景却只停留在描写和追忆的精神层面;相较而言,《小雅》大多关心底层百姓的普通生活,其关注的更多是社会现实中具体的亟待解决的问题和苦难,如风雨稼穑、征战劳役、情爱婚姻、家庭生活,充满了世俗生活的烟火气,显得更加真实有力,鲜活生动。李白《古风》所写内容,尤其是针砭现实、意有所指的部分,大多都能从《小雅》中找到影子,且在情绪的表达上也比较吻合,多忧伤愁苦的叹息,如以下几个相关主题:

(1)家国关怀与忧伤之情。《小雅》诗歌内容丰富,有着浓郁的家国关怀,《鹿鸣》《四牡》《皇皇者华》《常棣》《伐木》《天保》《南有嘉鱼》《蓼萧》《彤弓》《菁菁者莪》等篇充溢着对家国君主、臣民百姓的热爱和关心,从正面着笔,代表了《小雅》诗歌热情洋溢、温馨光明之一面,但李白《古风》除首篇《大雅久不作》外,其余几无对这类正面情绪的继承。《古风》主要继承的是其忧伤之情;《采薇》描写从军战士的艰辛生活和思归之情;《出车》写战士冒着雨雪为王事征战;《杕杜》写家中的妻子思念长期在外服役的丈夫;《节南山》写周幽王时期,正直的士大夫斥责尹氏暴虐、祸害百姓,希望周王能追究其罪,选贤任能,使邦国重新安定;《正月》也是一位忧国忧民的周大夫创作的怨刺君主、怜悯百姓的诗歌。《十月之交》《雨无正》《小旻》都是刺上的篇什,这些是从反面描写,代表了《小雅》诗歌怨刺、愤懑、激烈之一面。在《小雅》诸篇中,“我心伤悲”“莫知我哀”“忧心孔疚”“忧心忡忡”“忧心如酲”“忧心惊惊”“心之忧矣”等表达心情哀伤的句子反复出现。而在李白《古风》五十九首中,结句大多亦表现忧伤之情,如其二“沉叹终永夕,感我涕沾衣”,其二十一“吞声何足道,叹息空凄然”,其二十二“挥涕且复去,恻怆何时平”,其三十二“恻恻不忍言,哀歌达明发”,其三十七“古来共叹息,流泪空沾裳”,等等。这种诗人在诗歌中表达的忧伤之情、恸哭之悲,是与《小雅》一脉相承的,皆源于对家国的无限责任和对生民百姓的深挚关切,表达的是对现实世道衰丧的忧伤之情。

(2)边疆征战与忧生之嗟。《小雅》中多描写征战之事的篇什,这些战事多发生在以华夏民族为主体的中央政权和边疆少数民族之间,“猃狁”“戎”“王事靡盬”“王事多难”等词句在《四牡》《采薇》《出车》《杕杜》《六月》《采芑》等篇中反复出现,这些诗歌几乎都是写周王室与周边少数民族政权之间的战争,诗人写战争中的小官吏为了王事奔波劳碌;征夫想念父母家人却畏惧王权诏令而不得归,同时又为战争的胜利欢欣鼓舞;妻子思念远方征戍在外的丈夫。无论哪一种情感都体现着强烈的关注现实的精神和参与国事的愿望,以及在战争中无可避免地产生的忧生之嗟。在内容和情绪上都与《古风》中描写战争的篇章极为神似,如《代马不思越》《胡关饶风沙》《羽檄如流星》等。尤其是《出车》与《羽檄如流星》篇的契合程度相当高,都以边事紧急,君王诏令出兵开篇;继而写三公大臣运筹帷幄,为战争做准备;对战争缘由、始末都做了详细交代;且都回避了正面战争场景的描写;在颂扬家国强盛,歌颂或发愿战争胜利的同时,也难掩对亲人的不舍之悲和思念之情。

(3)君子涵德与小人谮害。《小雅》中颂扬君子之德的篇章非常多,对君子至德的赞美散见于《鱼丽》《南有嘉鱼》《南山有台》《蓼萧》《湛露》《庭燎》《小明》《瞻彼洛矣》《桑扈》《采菽》等篇,其所歌颂的君子在品性上自觉秉持正直坚贞、才德兼具等美好的操守,因此能够获得上天庇佑,赐以无上的福禄,诗人赋予了君子以政治的参与者和家国守护者的角色,是国家的屏障,是民众的守卫者和保护人。但是这一切都建立在圣明君主对有才君子赏识、信任的基础之上,一旦出现小人谮害,至德君子就会失去君主之心,君主视听受到蒙蔽,就会使君子罹祸,如:“营营青蝇,止于樊。岂弟君子,无信谗言”(《青蝇》),“听言则答,谮言则退。哀哉不能言,匪舌是出,维躬是瘁”(《雨无正》),“乱之初生,僭始既涵。乱之又生,君子信谗”(《巧言》)等,这三篇明显能从题目中看出是对小人在君王面前巧言令色,致使社稷家国蒙受其害的痛斥和鞭挞。李白《古风》中对小人当道、壅蔽圣听而导致君子不遇的描写也比比皆是,《庄周梦蝴蝶》篇末曰“富贵故如此,营营何所求”明显继承了《青蝇》篇“营营青蝇”之意;《容颜若飞电》篇的“君子变猿鹤,小人为沙虫”,《抱玉入楚国》篇的“直木忌先伐,芳兰哀自焚”,《燕臣昔恸哭》篇的“群沙秽明珠,众草凌孤芳”等,都是对小人气焰嚣张而君子罹祸的痛诉;其余《燕昭延郭隗》篇的“珠玉买歌笑,糟糠养贤才”,《天津三月时》篇的“行乐争昼夜,自言度千秋”,《大车扬飞尘》篇的“中贵多黄金,连云开甲宅”,《玄风变大古》篇的“白首死罗绮,笑歌无休闲”等皆是对君主遭到蒙蔽,小人当道,权贵横行的社会乱象的描写。

除以上三个方面外,李白《古风》与《小雅》之间的联系,还表现在其他一些细节上,如对“我无辜/无罪”的描写,《小弁》:“何辜于天?我罪伊何?”《巧言》:“昊天已威,予慎无罪。昊天大巾无,予慎无辜。”《古风》其三十七:“而我竟何辜,远身金殿旁。”还有对作哀歌宣泄悲愤心情的描述,《四月》结句曰“君子作歌,维以告哀”,《古风》其三十二末句曰“恻恻不忍言,哀歌达明发”,从句子结构和语言表述来看,都是极为类似的。

《古风》对《小雅》的继承不仅是多方面的,而且是具体而微的,不仅表现在内容主旨和情感指向上,也表现在具体的句子语言和写作手法上。但是这种继承是侧重于家国衰败、战乱纷仍、个人经历之一面,《小雅》中描写宴饮欢乐、友人亲善等温馨明媚场景的篇章,《古风》中则少有涉及。从产生时段上讲,《大雅》端庄肃穆,产生于周王朝上升期和鼎盛期,主要以颂赞祖先功德为主,相比而言,《小雅》则产生于王朝由盛转衰的过渡时期,其内容更关注社会世道日衰的现实一面,并穷究其产生的原因,如小人当道、君主失德等方面。由此而言,结合李白一生的个人经历和唐王朝由盛转衰的局面,李白在《古风》中以世道衰变时产生的《小雅》诗歌的内容艺术为借鉴,陈述自己复归《大雅》之清明盛世的愿望,从诗歌创作的目的、时间线和逻辑关系、个人感情上来看,也是相当契合的。《大雅》是一种责任,更是一种愿望,《小雅》才是李白在诗歌创作中具体的借鉴对象和表述方式。

之所以说《古风》对《小雅》有继承,不仅是因为二者的写作背景极为相似,均处于王朝由盛转衰的时期,充满了对社会问题的批判和忧世之情,更因为写作这些诗篇的作者在身份和社会地位上具有极大的相似性,《小雅》的作者大多为周王室的士大夫,属于政治体系的中上层,而李白也是如此,虽然李白一生之中只有很短的时间在朝为官,但是无论从其家庭出身,还是从其所接受的教育、在中上层社会所享有的声誉和名望来看,都是相类似的,都处于整体社会结构的中上层,所以他们关注的,都是战争、选贤、制度等社会问题,而不是婚姻情爱等个人问题。由此,又带来了情感表达上的克制,《古风》中几乎没有对李白所挚爱的饮酒和醉态的相关描写,这对李白来说是极不寻常的,但却继承了《小雅》“怨诽而不乱”的清醒主体意识和客观理智的判断思考能力,这些都是其得益于《小雅》之处。

三 “效古风人之体”与“得古风人之意”:寄托《风》诗“讽”之精神

《古风》与《风》诗名目上的直观相似性,使不少评论家先入为主地判断李白《古风》源自《风》诗或《变风》,二者之间的源流承继关系似乎已经是理所当然之事。然《古风》与《风》诗究竟有无内容艺术上的相似处?李白从《风》诗中继承了什么?诸家似皆未深谙其谛。直至明人朱谏《李诗选注》前以《古风小序》的方式,从“效古风人之体”“得古风人之意”两方面加以论述,颇有发明,但朱谏的论述,似专意于“讽”之一面。单从诗歌内容艺术本身而言,李白《古风》与《风》诗之间的联系,远不如与《小雅》之间的承继关系来得明显、自然而紧密。我们将从以下方面加以论析:

(2)《风》诗所写人物、作者层次与《古风》有无共通之处。《风》诗中所涉及的人物,主要是处于婚恋中的青年男女、良人弃妇、征人思妇,几乎没有明确的人物所指,都是一类人的笼统代表。这些人物都活动在具体的生活细节和生活场景中,如婚丧嫁娶、祭祀典礼、农事稼穑等,身上充满了世俗的烟火气,虽然没有名姓,却显得真实而生动。这些与《古风》中所涉及的人物几乎完全不相关。《古风》中的人物,一类是历史人物,如秦始皇、庄周、鲁仲连、郭隗、剧辛、邹衍、郢客、卞和等;一类是神仙道化人物,如安期生、绿发翁、严君平、严子陵、紫烟客、明星、玉女等;一类是模糊的美人、佳人、秀色等女性形象;还有一类是“我”,即李白自身形象在诗歌中的投影和展演。在这四种中,无论哪一种,都是超脱凡俗之外,不沾染尘世丝毫俗气的,与《风》诗所写完全不类。作品中的人物,也能反映出作者身上的某些特性。《风》诗所写人物大多处于社会底层,由民间采集而成,其作者大多为社会中下层文人,甚至可以猜测有些诗篇作者不明,只是流传于普通百姓之口的世代相传的歌谣,经过文人整理加工记载而成,这样的作者身份,与李白之间的差异是很明显的。李白《古风》中对现实人物有所关注的篇章,主要集中于《羽檄如流星》一首中对征兵场面的描写,以及《西岳莲花山》后四句对战争中生民涂炭、血流遍野的叙述中,且这两篇都是从高远的视角对整体宏大场景作俯瞰式概览,几乎没有涉及细微之处的体察和对个体生命状态以及命运走势的关注。

因此,说《古风》直接源自《风》诗实在有些牵强。那么,明代朱谏《李诗选注》认为李白《古风》“效古风人之体”“得古风人之意”,并拈举出十三国之《国风》诗举例,该如何理解呢?朱谏试图对“古风”名目之来源做一个正本清源的努力,致力于为李白《古风》正名,并在正文的解读中,以“赋”“比”“兴”三者标举各篇。然这种不从诗歌本身内容主旨出发的努力无异于缘木求鱼。其疑问处有三:第一,《古风》与《风》诗虽然同名,但本身《古风》五十九首是否李白在世时自己定名尚未可知,即使是李白自己定名,其依据是否来自《风》诗,也有待商榷,名目所自本就有疑惑之处,怎可仅以名目之同反推诗风同源呢?第二,“风”字含义丰富,怎知即和《风》诗等义?第三,朱谏以“赋”“比”“兴”手法的不同为各篇分类,然“赋”“比”“兴”的手法是《诗经》中所共有的,《风》《雅》《颂》诗皆有,并非《风》诗所独专。

那么,《古风》与《风》诗真的毫无关联么?若有,其侧重又在哪一方面?我们可以肯定地说,李白《古风》并非和《风》诗毫无关联,其所侧重,乃在“讽”之一面,“风”“讽”二字本就相通,而“古风”和“古讽”“讽古”之名的混用,在“古风型诗”及盛唐其他诗人的诗歌传播接受过程中均曾出现过。李白《古风》从《风》诗中所继承的正是“讽”之一面,即表达方式上用委婉含蓄的话语劝告或讥刺在位者,王世懋曰“风人之体善刺,欲言之无罪耳”,正是此意。刘履《风雅翼》认为李白《古风》源自《风》诗,也是从“言多讽刺”的角度论说的,可为一证。除了继承《风》诗委婉讽刺的一面之外,从写作旨意上看,李白《古风》还期望能达到《风》诗风人教化的目的,《毛诗》中说:“风,风也,教也。风以动之,教以化之。”但是,其不同之处在于,《风》诗风人教化的对象是中下层的普通百姓,而李白则更侧重于上层国家统治者,期望能以诗歌参与政治,达到“观风化”而“悟人主”的目的。《古风》中还有一些词语是源自《风》诗,且继承了其委婉讽刺之一面,如其四十四《绿萝纷葳蕤》篇“奈何夭桃色,坐叹葑菲诗”,明显源自《周南·桃夭》和《邶风·谷风》两篇,李白一反《桃夭》篇热烈颂扬婚嫁喜庆场面的原意,委婉讽刺桃花之恃色轻薄;针对《谷风》篇则顺承原诗之意,刺夫妇失道。一正一反间,显示了李白《古风》继承与创新之间的随心变换。

总之,李白《古风》正是以《风》诗委婉讽刺的手法,表达《小雅》中直陈时事的政治内容,和《大雅》中自我身份意识所带来的社会责任及对盛世愿景的期许。这才是李白《古风》对《诗经》中“风雅精神”的完整继承。

四 “哀怨起骚人”:传承屈《骚》“士不遇”主题与“香草美人”(10) 关于屈原《离骚》开创的“香草美人”的象喻范式及“士不遇”主题,尚永亮《〈离骚〉的象喻范式与文化内蕴》(《文学评论》2014年第2期)对其源起有详细论述,可参看。传统

《古风》其一有言:“正声何微茫,哀怨起骚人。”《诗经》作者众多,是一个时代诗人群体力量努力的结果和凝结的产物,是一种集体意志的表达,而《骚》之于屈原,却是典型的诗人个人情感的抒发和自我形象的树立。自《风》至《骚》,其中最重要的一点就是诗人对本身“自我”认知的提升和重视,包括自身人生经历、仕途理想、个人境遇和情绪心境等各个层面,诗歌成为诗人用来记录人生、表达心绪的一个重要手段,因而抒情性和浪漫性也大大增加。李白《古风》的整体溯源中,认为其源自《骚》者不多,但前论如清人陈廷焯所言,以及谢启坤《树经堂诗初集》中说:“《古风》哀怨激骚人,删述千篇接获麟。”都或多或少道出了《古风》和《骚》体诗之间的源出关系。那么,《古风》从屈原《骚》体诗中继承而来的,主要又有哪些呢?

从诗歌内容本身来看,李白《古风》自屈《骚》中继承来的主要有三个方面:

一是对“明君贤臣”模式的期许。屈原在《离骚》中所孜孜不倦、上下求索的,无非是希望出现一个圣明君主,来实现自己“明君贤臣”共治家国,使之昌盛繁荣的理想,甚至为此可以做到“虽九死其犹未悔”。李白在开篇《大雅久不作》中就有言“群才属休明,乘运共跃鳞。文质相炳焕,众星罗秋旻”,这是李白对“圣代复元古”的美好期许,也是对“君明臣贤”模式的美好幻想,是在期望这种模式正向度发展的过程中给自身心理所带来的积极自信、昂扬向上的精神面貌,也是李白作为一个浪漫诗人天真纯真之一面的体现;在其十五《燕昭延郭隗》篇中,李白举例燕昭王礼贤下士,筑黄金台以延郭隗,致使四方之贤才如剧辛、邹衍纷纷入燕,可谓李白理想中君臣相处模式的体现;在其三《秦王扫六合》篇中,前半部分写对秦王当初挥剑东来、横扫六国的英雄气概的叹服;其四《凤飞九千仞》开篇对凤凰五彩华章、衔书飞来所寄寓的入世的美好愿望;以及其四十六《一百四十年》篇中对大唐盛世开国初期“国容何赫然”宏伟图景的追忆和赞叹,这些都是李白自身对“明君贤臣”模式的美好期许。

相比而言,从程度上讲李白的期许不如屈原来得深切,屈原作为楚国王室之一员,加之性格中过于“执着”的一面使其心灵长久不能得到解脱。而李白身处权力中心的时间较短,且性格洒脱不羁,最初的昂扬激情消退之后,一接触到政权腐朽黑暗面,便产生抽身远离的念头,所以才有了《古风》其四十二《摇裔双白鸥》篇“吾亦洗心者,忘机从尔游”的心愿表达,才有了《古风》多篇游仙诗中对逍遥远去愿望的书写。李白对“明君贤臣”模式的期许始终是理想而美好的,但也是短暂的,诗人个人经历和性格使然,在对这一组理想关系的期许失败后,李白表现出了追求“超越”的努力,玄宗赐金放还,便翩然离朝,而屈原则囿于“执着”的泥淖无法自拔,虽然在《离骚》篇末说“既莫足与为美政兮,吾将从彭咸之所居”,但实际上却选择了汨罗江中自沉作为了结,这也是其不能自拔之处,更是李白与屈原的不同。

二是“士不遇”主题的渗入。屈原在《离骚》中所忧心者,不过是“初既与余成言兮,后悔遁而有他”,君心已失,君恩不再,士之不遇而导致空有理想抱负无法实现。李白《古风》此主题也多有承继,其四写凤凰“衔书且虚归,空入周与秦”,其八写扬雄“赋达身已老,草玄鬓若丝”,其十三借“君平既弃世,世亦弃君平”写身世两相弃的辜负与被辜负,其十五写“奈何青云士,弃我如尘埃”,其二十一《郢客吟白雪》通篇写高才知遇之难,其二十六篇末发愿“结根未得所,愿托华池边”,其二十七篇末言“愿得偶君子,共乘双飞鸾”等,都是“士不遇”主题的表达。屈原《离骚》中由“士不遇”主题引申出来的情绪还有很多,这些在李白《古风》中都有表现,如反复沉叹自己因小人谗言而失去君主信任,“众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫”(屈原),“由来紫宫女,共妒青蛾眉”(李白);慨叹老之将至而无所成就,“老冉冉其将至兮,恐修名之不立”(屈原),“人生非寒松,年貌岂长在”(李白);对失意穷困的痛心呐喊,“忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也”(屈原),“恻恻泣路歧,哀哀悲素丝”(李白);还有对自我坚贞心性的坚守,“宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也”(屈原),“松柏本孤直,难为桃李颜”(李白),“草木有所托,岁寒尚不移”(李白),等等,都有极大相似性。

以上两个方面一正一反,是相反相成的。“明君贤臣”模式期许的失败,自然导向对“士不遇”主题的反复申说,二者之间有一定的因果关系。且结合李白一生经历而言,其仕途顺畅、人生得意的时间较短,《古风》中“士不遇”的表达从数量和比重上看要大于对“明君贤臣”的赞美和期许。

三是语言上“香草美人”意象的运用。屈原以《离骚》为代表的《骚》体诗,开创了中国古典诗歌史上的“香草美人”模式,对后世诗歌多有影响。《古风》中“香草美人”意象运用较为频繁而集中者,主要体现在如下七篇,分别是:其二十六《碧荷生幽泉》以碧荷鲜艳,无人欣赏表达愿有所托之情;其三十八《孤兰生幽园》同样以孤兰之空谷幽独,众草芜没,写诗人控有抱负而无进仕之阶的忧伤情绪;其四十四《绿萝纷葳蕤》以绿萝之坚贞起兴,比喻自己还未施展才华,却已经被君主所弃,有感讽之意;其四十七《桃花开东园》写桃花之艳丽轻薄,与独立不迁的寒松做对比,表达自己的坚贞之志,这四篇的共同之处在于皆以“香草”起兴。而其二十七《燕赵有秀色》,其四十九《美人出南国》,以及其五十二《青春流惊湍》的关注点则在“美人”上。这些篇章大多沿袭《诗》《骚》的比兴传统,以引类譬喻的手法表情达意,其下笔所写在“香草美人”,而寄意深处却在对君子涵德与小人戕害的激愤,以及对流年易逝与容光渐老的哀叹。

李白《古风》对屈原“香草美人”意象和模式的继承,并非机械性地照搬,而是同中有异,做了一定的变化和改造。李白所做的改变,主要在“淘洗”二字上,屈原所写“香草”,名目繁多,复杂多样,且较为集中,仅《离骚》一篇中出现的香草就有江离、辟芷、宿莽、申椒、菌桂、蕙茝、留夷、揭车、杜衡、薜荔等等,美人有丰隆、宓妃、女媭、有娀氏之佚女、有虞氏之二姚等。而李白《古风》中所言,不过日常所见碧荷、芙蓉、桃李、绿萝、孤兰、松柏,草则概言琼草,树则只称珍木,林则统称榛莽,美人更是只以含混的秀色、美人、蛾眉等笼统称谓代指,削减了具体所指,增添了面貌的模糊性,使得形象更加朦胧,且往往一篇之中,只集中写一种。在这个“淘洗”的过程中,李白所努力实践的正是首篇《大雅久不作》中对“清真”诗风的追求,体现出的是自身的创造力和鲜明独特的诗歌风格,自觉追求并赋予了《古风》“清真”的格调。

除以上几点,李白《古风》对屈原的继承和改造还有许多,如“彭咸”一词,其五十一《殷后乱天纪》篇末李白感叹“彭咸久沦没,此意与谁论”,屈原《离骚》中对“彭咸”的描写出现过多次,而李白在此慨叹“彭咸”不在,自己空有仰羡古贤之心却无人诉说,也是李白于千载之下,上追屈《骚》的力证了。还有如受挫后逍遥远遁的想法,屈原在理想无法实现后,转而“求女”,曰“览相观于四极兮,周流乎天余乃下”,李白则转向“求仙”,言“吾将营丹砂,永世与人别”,其所求虽不同,但实质却一。还有对世路艰险的描写,屈原“路修远以多艰兮”,李白“世途多翻覆,交道方崄巇”。以及对时俗多错误而世人是非不明的指责,屈原“固时俗之流从兮”,李白“流俗多错误,岂知玉与珉”,等等。

综上,回到我们最初的问题,可以发现李白《古风》,确实堪称“《风》《雅》嗣音”“体合《诗》《骚》”。但是对《大雅》《小雅》《风》《骚》各方面的继承却是有所侧重且加以变化创新的。具体而言,《大雅》之于《古风》更多的是一种精神层面的向往和方向指引,所代表的是一种理想中的盛世愿景和自我承担的责任意识,在社会现实中是不可能完全实现的,只是诗人的一种美好愿望而已。《小雅》则不同,《古风》对《小雅》的继承,更多是从诗歌内容主旨和艺术手法等具体技艺层面着手,在各篇中方方面面都有所体现。认为《古风》源自《风》诗的传统观点是最多的,但也是最让人质疑的地方,因为从诗歌文本本身来看,《古风》继承《风》诗的特征并不是非常明显,《古风》从《风》诗继承来的,主要是其委婉讽刺、风人教化之一面。《古风》从以屈原《离骚》为代表的《骚》体诗中继承来的,主要是对“明君贤臣”模式的期许和“士不遇”的主题的表达,以及“香草美人”的意象。

《诗》《骚》作为中国古典诗歌的两大源头,李白《古风》并不仅仅是单纯模仿,而是在有意识地有选择地综合继承的同时,又多方面加以糅合创新,这才是李白《古风》作为“《风》《雅》嗣音”,能真正做到“体合《诗》《骚》”的精髓所在。