左帅右将

乔土

年轻时,我在霞城西北的旗杆山林场工作过一段时间。旗杆山,山如其名,主峰高耸,形若旗杆。关于旗杆山,有许多故事和传说,关于旗杆山林场,也有许多人和事。但离开那里二十多年,许多的人和事如今都已成了过眼云烟。

去年夏天,几个外地朋友来访,酒足饭饱之后,执意要游览一下霞城大好风光,考虑去处时,我说:“就去旗杆山吧!”听说旗杆山林场开辟了天然氧吧旅游项目,我們正好一游。

故地重游,无限感慨,尤其是见到几个老熟人,又说了一些过往事,感觉心情就如这夏季的山林,清爽无比。其间,忽然有人提起了老金。

“老金?”我疑惑地问,“哪个老金?”我一时有些想不起来。

“就是金帅金将的爹。”老熟人老董笑着提醒我。

我恍然记起,不由得扭过头去看向远处那片茂密的松树林,同时,我的脑海里也立刻浮现出了一幅画面:明亮的阳光穿过树林茂密的枝叶,如筛子筛过似的,斑斑驳驳地洒在一个昂首阔步的中年男人身上。男人边走边有板有眼地唱着京戏《穆桂英挂帅》:

一家人闻边报雄心振奋,

穆桂英为保国再度出征,

二十年抛甲胄未临阵,

难道说我未有为国为民一片忠心……

中年男人一边唱一边手舞足蹈,身形步态有模有样,仿佛登台的角色,身入佳境。伴随着他的唱念做打,他的身旁,不时地会窜出一个男孩和一只大狗。男孩和狗一会儿在前,一会儿在后,一会儿在左,一会儿在右。有时,顽皮的男孩会爬到大狗的背上,像骑着一匹宝马良驹,在山中的小路上一路奔驰……这一刻,中年男人仿佛变成了戏中的帝王,而男孩和大狗则是他的元帅和将军。帅在左,将在右,雄赳赳百万大军在身后……

中年男人就是老金,男孩和大狗则是金帅和金将。事实上,与霞城大多数孩子一样,金帅和金将也同时有着一个乳名,不同的是,霞城孩子的乳名大多贫贱且卑微,金帅和金将的乳名却尊崇而又富贵:元帅和将军。当然,此元帅非彼元帅,此将军也非彼将军,但老金望子成龙的野心还是昭然若揭。

其实,老金也并不一定是真有望子成龙之心,林场的人都知道,这是因为他酷爱看戏、唱戏,最爱看爱唱的又是元帅穆桂英,所以才在情急之下脱口而出给儿子起了这么个名字。

金帅出生那天,老金正在山坡上种树,山风把山下呼唤他的声音卷到山上,又送进老金的耳朵里,老金就迎着风跳下山坡,疯似的往家里跑去。山路上的乱石把老金绊倒,老金爬起来又跑,又绊倒,又爬起来,再跑。老金跌跌撞撞跑回家,林场的场医黄医生把他拦在门口,说:“老金,好像是个儿子呢。”

“好,好。”老金咧开大嘴,欲笑未笑时,黄医生却又说,“老金,这个,有点情况……”

老金的笑脸一下子僵住了,他瞪着眼,像个犯人似的惊恐地望着黄医生。“老金,我也实在是没法子了,”黄医生说,“你拿个主意吧,保老婆还是保儿子?”

老金一下子瘫坐在地上,“我要老婆……”他脸似苦瓜,“我也要儿子……”

黄医生说:“老金,你给个话,要儿子还是要老婆?再不说就来不及了。”

“我要儿子,”老金几乎哭起来,“也要老婆……”

黄医生为难地搓着手,房间里突然传出一声尖叫:“要儿子!我要儿子!”是老金的老婆。

老金终于哭了出来,号啕大哭。老婆说:“老金,你快给儿子起个名字,我想知道他叫什么。”

“金帅。”老金脱口而出,说,“就叫金帅,乳名叫元帅,大名叫金帅。你就是金帅的妈。”

金帅的妈笑了,在场的人都哭起来。

后来,旗杆山林场的人说,老金的不幸全是源于给儿子起的这个名字。这话也许有些道理,按霞城的风俗习惯,给小孩子起乳名一般是以轻贱为主,有道是,贱名好养,富贵难当。可老金偏偏就给儿子起了一个尊崇无比的名字。金帅一出生就死了妈,时间一长,谁又能保证不再出别的事呢?林场的人大都心怀善意,多次劝说老金为其儿子改个名字,不改大名改个乳名也行。

有一次,场长小林还在酒席桌上一本正经地对老金说:“老金,要听我的,给你儿子改个名字,别叫什么元帅了,叫个别的吧,比如说三毛、狗蛋……”老金扬手把手中的酒瓶子扔出老远,“啪”地摔个粉碎,斩着钉截着铁说:“不改,我儿子就叫金帅,反正他妈也死了,大不了把我也克死吧!”

事过多年,如今再提起老金,我们就如从水中提起了一团物件,湿湿的,黏黏的,让人感觉有些无从下手,但物件带上来的水汽却让人有清新而又凉爽之感。于是,我们一起走到松树林下,围坐在一起回忆着那段往事。当我们忆起死去妻子的老金像大多数父亲一样吃苦而又耐劳时,我们记忆的闸门打开了,我们的夏天也因此一改沉闷的气氛变得鲜活起来。

老金并没有被金帅克掉性命,倒是金帅本身有些命运多舛。金帅出生就死了娘,他一口娘的奶水也没喝到,看着瘦瘦小小的一个人,连黄医生都摇摇头叹口气,说:“唉——”

“老金不知愁。”老熟人老董说,“老金这人最大的优点就是精神胜利法,他嘴上常挂的一句老话是,吃得苦上苦,方为人上人。他说戏里都是这么演的,有出息的人都要先吃点苦头。”老董当年跟老金在一个班,他对老金的了解比我们都要深些。

“老金是小姐的身子丫鬟的命,”另一个老熟人说,“一个林业工人偏好什么唱戏,他这辈子就害在戏上了。”

老金好戏在旗杆山林场是出了名的,他尤其喜欢《穆桂英挂帅》,走着唱,坐着唱,在山上护林种树也唱,常常是人在山林中,心已上戏台。那些年,旗杆山的陡峰间、山坡上,随处都是老金尽情施展才艺的舞台。

“该说不说,老金的戏唱得确实不孬,又有艳福。”有一个人忽然笑起来说,“要不是生在这旗杆山上,他指不定能勾走多少女人。”他的话立刻就招来一片嫉妒的赞同声:“那是,那是……”他们异口同声,“老金这家伙是有艳福,林场里谁有他看过的女人多?”众人哈哈大笑。

他们这一说,我也想起来了。老金在林场的人缘不错,脸皮也厚,为了让金帅不饿肚子,他一天三顿抱着金帅往场里有奶水的人家跑。林场的女人都是天生淳厚,看着小金帅这么瘦瘦弱弱的一个小人儿,谁也不好驳他的面子,往往一见老金来,就赶忙放下自家正吃奶的孩子,一把接过小金帅就按在自己的奶头上。山里女人们给孩子喂奶,很少避人,但老金也有点太实在,人家给孩子喂奶,他不光不躲,还在旁边看着。看得女人不好意思了,就转过身去,老金却又不知不觉地跟着转过去看。人家问他看什么,他说没看什么,看孩子哩。

有一次,林场技术员黄明的老婆张风英给小金帅喂奶,老金站在一边,张风英起先没怎么在意他,直到听到“咕嘟”的一声响,这才抬头看老金,只见老金双眼死死地盯在自己的奶子上,同时脖子上那粗大的喉结正不安分地一耸一耸地涌动……张风英脸一红,把金帅往老金的怀里一塞,转身进了屋,从此说什么也不给金帅喂奶了。后来,山里的女人也都不给金帅喂奶了。

找不到女人的奶水,老金只好另寻他法。他买回两只大奶羊,养得肥肥胖胖,天天挤羊奶喂给金帅。老金那段时间瘦得厉害,但他养的两只奶羊却肥肥胖胖,奶水充盈。金帅有时候干脆把头探到羊肚子下,嘴咬着奶头,大口地吸。

有一次,那只大白羊可能是被金帅咬痛了,心生抗意,拒不配合金帅的吸吮,还抵着一对羊角吓唬金帅。老金大为恼火,上前狠狠踢了白羊两脚,又折了一枝柳条棍儿猛烈地抽打它,大白羊这才“咩咩”地叫着勉强让金帅吸了奶。等金帅喝饱了,老金抚摸着大白羊的头说:“你怎么能耍脾气呢?你是金帅的奶娘,他长大了能忘了你吗?你说,他能忘了你吗?以后,你就等着享福吧。”

老金对大白羊说这话的时候,像是在给它讲一出戏,林场的人都笑。但大白羊却似乎听懂了老金的话,从此再也没拒绝过金帅的吮吸。林场的人都啧啧称奇。

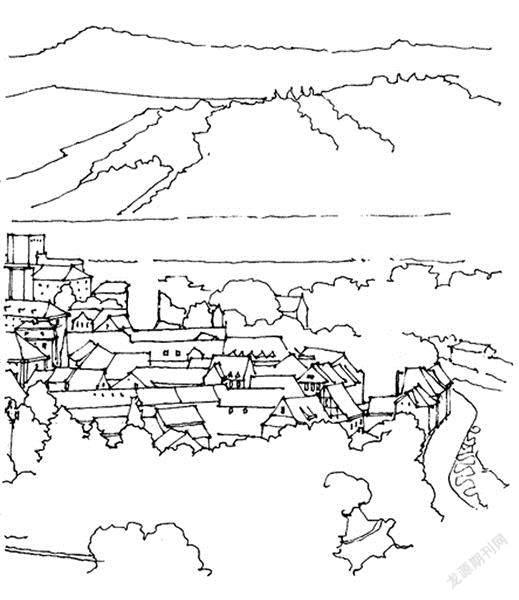

我们坐在茂密的松树林下,林外,赤日炎炎,林中,清风习习。这片松树林是当年我们亲手栽种下的,事隔多年,已树冠如盖,遮天蔽日。我们坐在树下,回想当年开山种树的情景,我们种下松树,也种下刺槐、柳树、柞树和棉槐,如今这些树木都已茁壮成长,把整个旗杆山罩得严严实实,远远望去如一把巨大的保护伞。每年,都有众多户外爱好者来此登山观光。

去年,这里正式开通了绿色氧吧旅游项目,竟一时游人如潮,给林场带来了巨大的经济效益,着实应了那句老话:前人栽树,后人乘凉。

看着这些树,我们又忆起老金。当年,老金也是我们种树大军中的一员,我们常常一边挥汗如雨地挖坑种树,一边欣赏着老金字正腔圆的唱段。如今,青山依旧在,老金却不见了,我们都不约而同地发出一声感叹:人呐,都是命。

老金不是个信命的人,他一直在与命运搏斗。作为一个父亲,单身男人老金为我们林场所有的男人们做了一个榜样。他对金帅无微不至的关爱,让男人们嫉恨,女人们羡慕。可以这样说,金帅虽然从小没了娘,但他得到了比别的孩子更多的父爱。尤其在金帅吃的方面,老金更是用尽心机。

旗杆山上,山高林密,夏天的蝉,冬天的兔,树上的蚕蛹,草丛里的野鸡,都成了老金为金帅储藏的点心,一年四季,从未间断。在他的照料下,没娘的孩子金帅健康成长,很快长成了一个聪明可爱的小男孩。

老金很是欢喜,但更让老金兴奋的是,金帅在唱戏方面颇有天分。老金在前面唱戏,唱上两遍,金帅跟在后面就能“咿咿呀呀”学得有模有样。时间一长,这一大一小两个穆桂英常常你来我往地走上几个回合。

但金帅终究还是难逃名字的魔咒。这年冬天,临近春节,老金去山下镇上的“亮美”理发馆理发。自从妻子去世后,老金几年都没好好地刮过脸了,这一次,他要彻底地收拾一下。

一年前,林场技术员黄明意外去世,撇下了张风英和一大一小两个女儿。前段时间,小林场长热心地为两人撮合,两人也都有意,于是商定趁年前两家坐在一起敲定一下。老金想起张风英那一对雪白的大奶子,喉结不禁又“咕嘟”地耸动了一下。

安排好金帅后,老金下山去了理发店。过年人多,老金挨到中午才排上队。理完发,又刮过脸,老金在墙上的大镜子里仔细打量自己,镜子里的老金容光焕发,仿佛一下子年轻了十多岁。这时,老金才想起,自己也不过四十多岁。他付过钱,到镇上买了些过年的东西,给金帅买了两串冰糖葫芦和几包摔鞭,这才兴冲冲地一路高腔上了山。

回到山上,老金才知道金帅出事了。金帅顽皮淘气,冰天雪地的偏要去爬树,结果从五米多高的树下滑下来,跌折了脚骨。整个冬天,老金都在家里照顾金帅,小林场长来问和张风英的事,老金闷头吸了一会儿烟说:“等金帅好了再说吧!”

金帅好了,又像以前又蹦又跳的了,小林场长又来问老金,老金踌躇了一下说:“我回去问问金帅。”

回到家里,爷俩坐在桌边吃饭,老金刚想张嘴跟金帅说说张风英的事,一扭头,却发现金帅已经吃饱喝足跑出去玩了,老金松了口气。等晚上金帅回来,老金打水给他洗脚,又想说说这个事,一抬头,却见金帅已经流着满嘴的涎水睡过去了。老金又松了一口气,把金帅抱上床,盖好被,自己坐到门外看月亮去了。

张风英后来嫁给了老董的徒弟小于。“老金命里没妻,”老董有些愤愤地道,“张风英当年是真心想嫁给他,等了他三年,这才嫁给了小于。”

“是啊,是啊,”另一个人随声附和道,“都是命。要是不出那事,他俩说不定也许能成。”

提起那事,我们都沉默了,松林中只剩下风吹过的声音,松涛涌动,我们的心也感觉凉冰冰、湿漉漉的,有种说不出来的滋味。

那件事便是金帅失踪。又一年的冬天到来的时候,在镇上上初一的金帅把一个同學的头打破了。同学的父亲是镇上的一个领导,有关部门很快就找上山来。老金大为恼火,把金帅关在屋里狠狠地揍,这是他第一次动手打金帅。

金帅骨头硬,嘴也硬,老金揍一会儿,问:“你知错了吗?”金帅不答。又揍一会儿,又问:“你知错了吗?”金帅依然不答。老金只得再打。但老金怎么打怎么问,金帅仍是不哭不叫不回答。老金先软了下来,扔了手中的皮带,把金帅锁在屋内写检查,自己转过身去抹抹眼睛去给镇上的人赔罪说好话。等老金捧着饭碗再次打开房门时,却发现金帅不见了。

金帅失踪了。冬天的旗杆山,绿色的树木和灰色的石头都被白雪覆盖住了,从山上到山下,呈现出一片辽阔的白,但在这辽阔的雪地里,却没有一个金帅的脚印。随后两天,有人发现老金也不见了,同时不见的还有金将。

金将是一只狗,但林场的人都说,金将就是老金的儿子。

金将的来历有些传奇,据老金自述,有一天他在路边发现一只小狗,冲他摇尾乞怜。小狗瘦骨嶙峋,似未成年。老金以为它是饿了,就把随身带的馒头丢过去,小狗叼起馒头却往树后跑去。老金有些奇怪,跟上去一看,原来一只干瘪的老狗死在草丛中。小狗将馒头送到老狗的嘴边,低声呜呜叫着,头不停地在老狗的身上蹭来蹭去。

见此情景,老金不由得想起自己过世的妻子,心里有些难过,就用手中的铁锹在树下挖了一个土坑,将老狗拖到坑中,然后用泥土掩埋。小狗先是冲着老金狂叫,后又跑到坑边用四肢往外抛土,但老金的速度更快,一会儿的工夫就将那个土坑填成一个小高地。小狗终于不再刨泥,它四肢跪地,趴在老狗的坟前呜呜咽咽。老金叹了一声转身而去,走几步一回头,却见小狗跟在自己身后,他走它也走,他停它也停。

于是,老金家里多了一只狗。老金给它起名叫将军。林场的人都叫他金将。

金将真是一只好狗,一年多的时间,就长成一条雄壮的大狗,好像真成了一个威风凛凛的大将军。有一段时间,老金在山上干活崴了脚,不能接送金帅上学,金将便接替了他的任务,每天准时护送金帅上学、放学,风雨无阻。

金帅显然更能和金将玩在一起,每天他们都一路欢歌。有时,金帅会把书包挂到金将的脖子上,然后吹一声口哨,金将便箭一般向前飞去,再吹一声口哨,金将又箭一般飞回来。有时,金帅还会淘气地趴在金将的背上,让金将驮着他在林场的小路上来回奔驰……

老金一家给我们林场的人留下了美好的印象,每天的清晨或黄昏,我们常常会看见老金一家幸福地穿行在旗杆山崎岖的山路中,老金在前头唱着戏,金帅跟在后面翻跟头,两只大白羊温顺地走着,金将则旋风似的一会儿跑在前,又一会儿跑在后,阳光如金片似的洒在他们的身上……

我相信那是老金一家的高光时刻,但不幸的是,这种幸福的景象很快就被打破了。

老金消失后的第二年春天,我离开旗杆山回到霞城。城市的生活忙碌而又光鲜,这才是我想要的和追求的,旗杆山只是我人生旅途的一个小小客栈,它很快就被我抛在了脑后。至于老金一家人的故事和命运,我甚至连想都没有想起过。不过有一年,林场的会计王起来霞城办事,抽空找我聚了一下,席间,他告诉了我有关老金的一些故事。那时,我已经离开旗杆山快八年了。

据王起讲,老金并没有失踪,他是在山下为寻找金帅流浪了五年。这五年,他衣衫褴褛,乞讨为生。旗杆山周围方圆数百里的村镇他转了一圈,又转了一圈,走遍了每个村庄和乡镇,几乎所有的人都见过这个面黄肌瘦,状若古稀的流浪人。

“幸好有金将。”王起说。说起金将,王起不禁有些激动,他颤抖着声音说:“我从没见过这样一只狗,给个儿子也不换。”

王起说,这五年来,金将一直忠诚地陪伴着老金,片刻不离左右。老金与它亲如父子,他们食同钵,寝同被。老金每次讨回食物来,都是你一口我一口,一人一狗不偏不向。

王起还说,有一次,老金和金将被一群恶狗包围,是金将拼命杀开一条血路,才保得老金完好突围,而金将的身上却被咬得皮开肉绽,体无完肤。

还有一次,老金摔倒在冰雪中无法爬起,是金将咬着他的衣服将他拖到一棵树下,又跑了数里地叫来一个医生,这才保住老金的性命。

王起说许多人都劝说老金回到山上,老金死活不肯。就这样,老金和金将在山下走了一圈,又走了一圈。山青了又黄,雪下了又化,转眼的工夫,就过去了五年。这时,老金的头发全白了,牙齿也全掉了。他的腰似一张弯弓,脸也像一根剥了皮的老丝瓜。衰弱的老金预感到自己时日不多,但他仍然没有回到山上去的意思,他依然在旗杆山下的村庄和乡镇里转来转去。

找不到金帅,他没有脸回到旗杆山,没有脸去见他早已死去的妻子。

但老金实在是太累了,他已经走不动路了,他的两条腿始终像是飘在风中。老金求好心人给自己做了一辆简易的小木车,老金坐在上面,将绳子一头拴在车上,一头结一个扣,套到金将的脖颈上。金将没有反抗,它知道自己要干的事情。就这样,金将拖着车子,车子上坐着老金,一人一狗继续在旗杆山下寻找着已失踪了五年的金帅。

这样的场景着实令人感动,老金和金将所到之处也总能引起别人的围观和资助,但这并没有改变他们的命运,一人一狗仍然艰难地行走在寻找金帅的路上。

这一天,老金和金将来到一个镇上,正逢庙会,镇上人来人往热闹非常。老金没心情看热闹,他担心自己在死前找不到金帅。但不远处的一处空地上,有个戏班子正在唱戏,唱的正是老金曾经着迷的《穆桂英挂帅》,锣鼓家把什一响,又勾起了老金那久违的心情:

猛听得金鼓响画角声震,

唤起我破天门壮志凌云,

想当年桃花马下威风凛凛,

敌血飞溅石榴裙,

有生之日责当尽,

寸土怎能届他人……

老金忍不住往台上看去,他老眼昏花,已看不清台上那元帅穆桂英的模样,但影影绰绰姿态,英姿飒爽的身形,还是让老金那颗将死的心有了一些澎湃。他不由得有些出神,痴呆似的望着那台上。这时,金将突然狂叫起来,边叫边疯了一样拉着老金向台前冲去,任凭老金怎么吆喝打骂,它也不肯停下。

老金终于在死前见到了失散五年的儿子金帅。在那一刻,老金的眼前是金黄色的太阳,多年的付出也都变得像云烟一般轻盈。他看看跪在眼前的金帅,金帅的脸上描红涂绿,头插雉尾,正是老金曾经欢喜的样子。

老金没有说什么,他把头微微地侧向一边,伸出干枯的手指摸了摸身旁的金将,用尽人生的最后一口力气轻轻地吐出了两个字:吾儿。

老金被安葬在旗杆山的南坡上,这里埋着他的妻子,这里还有许多老金当年亲手种下的松树与柞树。在安葬老金的那天晚上,林场里的人忽然听到了金革之声,鼓声冲天,似有千军万马在奔腾厮杀。天亮之后才发现,那是松涛和金将发出的声音。

从安葬老金那天起,金将就一直守在老金坟前。它不肯离开,也不肯进食,金帅将上好的肉骨放在它的嘴边,它也只是将眼皮轻轻一抬,却又合上了。

几天后,金帅发现金将趴在坟前不动,他上前抱它,才发现金将的身子早已僵硬。金帅把金将埋在了老金的坟旁。过了段时间,人们在坟前发现了一大一小两块墓碑,大的上面刻着老金和老婆的名字,小的上面刻的是:胞弟金将之墓。落款正是金帅。

望着远处翠微的山林,我问金帅的近况。老董说:“金帅可不得了,他现在成角儿了。”又说:“你若晚来几天,就会看见他。过几天是老金的忌日,每年这个时候,不管走多远,金帅一定会回来给老金演一场,就在他的墳前。”

我顺着老董手指的方向望向一片松林,那里树木郁郁葱葱,似旌旗飘扬,那里的松林整齐划一,如三军列阵。那里的松涛阵阵,像震天的金鼓,鼓响处,我仿佛看见一个头戴雉尾,背插令旗的元帅正打马扬鞭,威风凛凛杀奔而来:

番王小丑何足论,

我一剑能当百万兵。

我不挂帅谁挂帅,

我不领兵谁领兵?

叫侍儿快与我把戎装端正,

抱帅印到校场指挥三军……

“老金真是个有福的人。”老董感叹着说。

责任编辑/乙然