引水隧洞突涌段变形特征及控制关键技术研究

郝俊锁

(中铁十八局集团第二工程有限公司 河北唐山 064000)

1 引言

滇中引水工程是国务院批准、国家发展改革委和水利部确定的172项重大节水供水工程中的标志性工程。一期输水工程长664 km,隧洞58座共计612 km。工程具有深埋隧洞分布广、穿越破碎断层多等“十大世界级技术难题”。地质问题一直是亟需解决的工程难题。隧洞突涌处治、二次开挖施工安全风险极高,注浆加固地层的稳定性和支护结构的安全性倍受关注。

很多学者对不同地质条件或不同施工工况下围岩-支护变形及受力特性做了大量的理论分析、现场和实验室试验、数字模拟研究。例如,梁中勇[1]等对支护2种结构型式钢架受力进行了理论分析和有限元模拟计算。仇文革、陈涛等[2-3]分别针对黄土、软弱破碎围岩等隧道支护围岩压力、钢架内力进行了现场测试和数据分析。郭亚斌[4]通过现场监测和数值模拟相结合的方法对泥质页岩偏压段的围岩变形、围岩压力和钢拱架应力进行研究,探讨支护结构的受力特征。冯春萌[5]等通过MIDAS GTS NX建立有限元模型,在隧道循环进尺开挖动态过程的基础上分析初支型钢拱架的受力及变形特征。

目前,对于突涌洞段特殊地质条件下围岩-支护结构的变形和受力特征研究深度不足。这类特殊地质易发生变形失稳等次生灾害,施工过程和后期运营管理均需进行安全监控。以狮子山隧洞穿越乌龙坝向斜构造P2β3玄武岩地层突水突泥段施工为例,基于现场安全监测和施工工况分析突涌段支护结构受力与变形特征,进一步探讨突涌洞段灾害防控关键技术,为预防该洞段围岩-支护体系失稳提供技术支撑。

2 工程概况

2.1 突涌段地质概况

狮子山隧洞位于宾川县境内,全长29.420 km。突涌段位于乌龙坝向斜构造核部转折部,埋深约533 m。开挖揭示DLII30+750~DLII30+695段为P2β3致密状玄武岩夹凝灰岩条带。其中,DLII30+735~DLII30+720段为蚀变凝灰岩条带。

2.2 支护方案

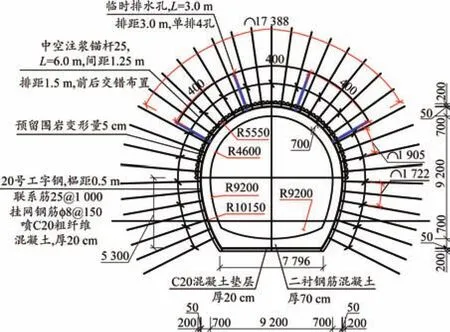

DLII30+747~DLII30+695段支护参数按VR05型设置,如图1所示。其中,DLII30+747~DLII30+717段采取全断面帷幕超前预固结灌浆,顶拱注浆扩散范围为5 m。在DLII30+747顶拱180°范围按@30 cm、长L=30 m施作ϕ108大管棚。

图1 VR05型初期支护(单位:mm)

3 突涌段现场监测

针对深埋突泥突水洞段,原围岩结构体系破坏,采取帷幕注浆等措施在隧洞四周形成一定厚度的固结体。因此,地层条件极其复杂,围岩力学性质表现出很大的不确定性。该洞段采取VR05型支护体系失稳风险极高,在施作永久衬砌前需进行安全监测。

3.1 监测方案

现场监测内容包括:异常情况观测、围岩-支护变形监控量测、涌水量和钢架受力监测等。

3.2 监测断面测点布置

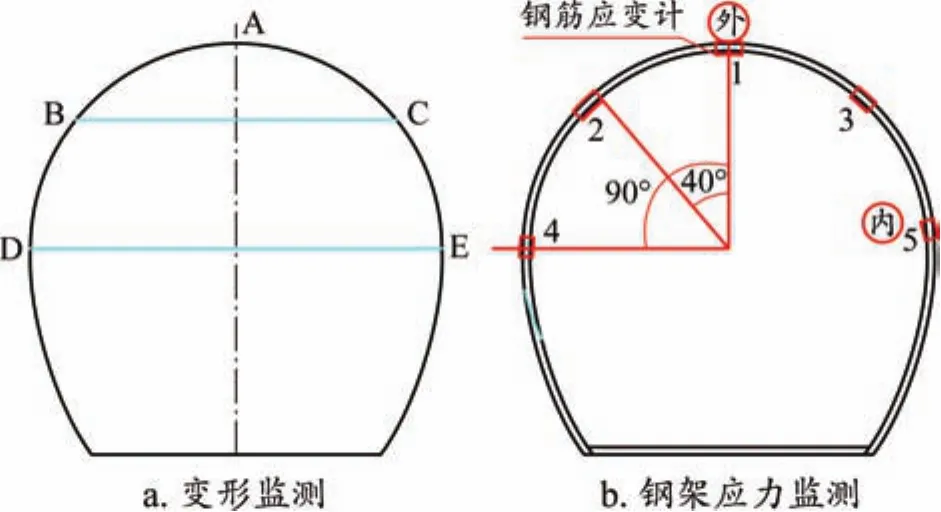

(1)拱顶沉降、水平收敛测点布置

从DLII30+747开始按照5 m一个监测断面进行布置,监测断面点位布置如图2a所示。

图2 监测断面测点布置

(2)钢架受力测点布置

在DLII30+735断面第二层钢架安装时,在拱顶、拱肩和拱腰处内外设置钢筋应变计,如图2b所示。

4 隧洞突涌段变形与受力特征分析

4.1 隧洞施工工况

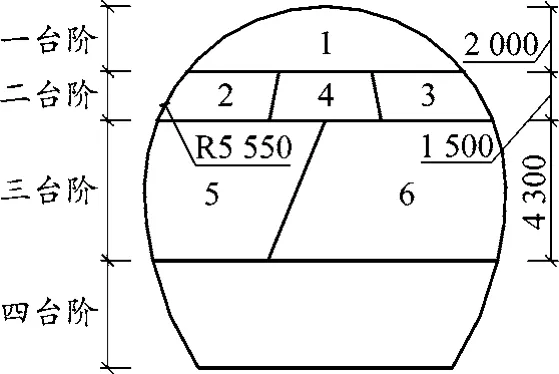

DLII30+746.4~DLII30+710.4段采取预留核心土台阶开挖法,如图3所示。开挖分上、中、下、底板四个台阶,上中下台阶采用微台阶法施工。在高7.8 m上半断面拱墙支护完成后,设置第二层钢架支撑和临时横撑。

图3 四台阶开挖示意(单位:mm)

4.2 突涌段围岩-支护变形分析

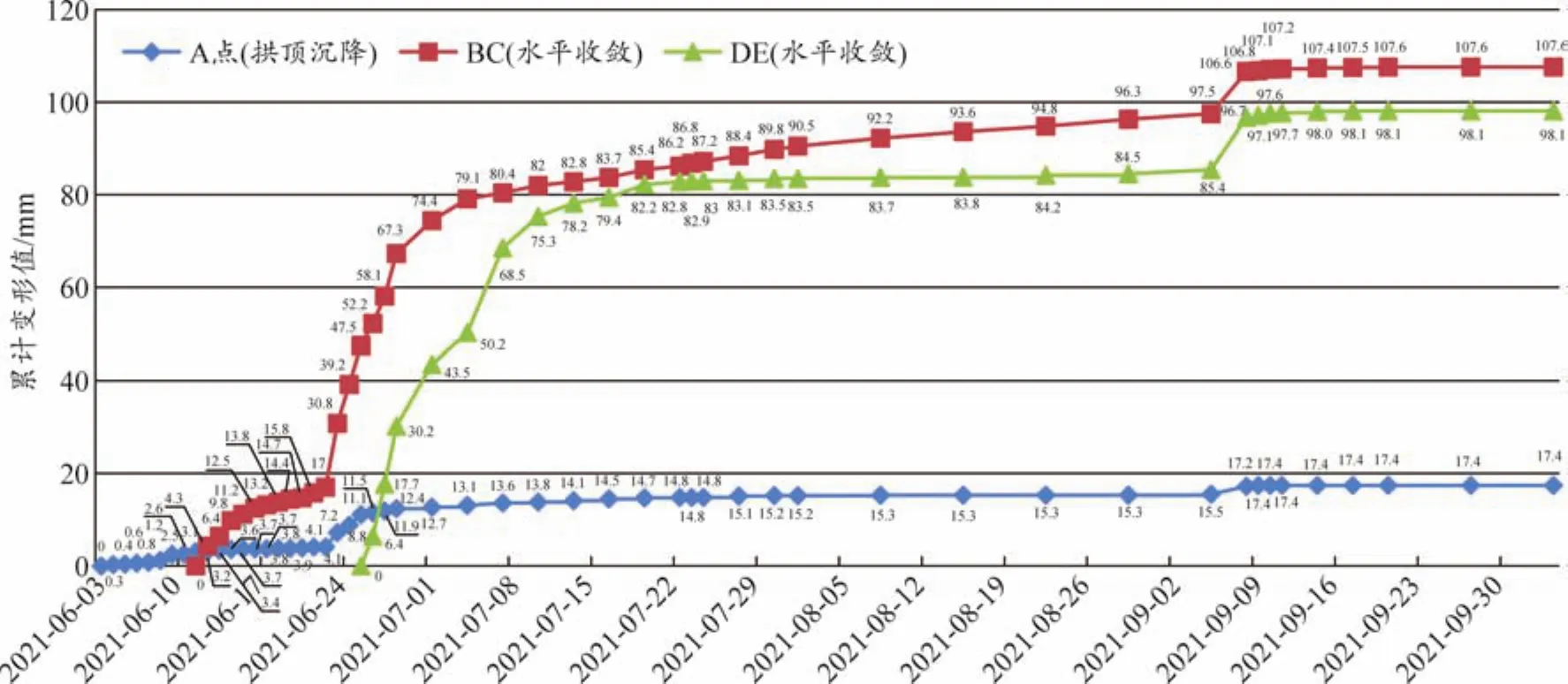

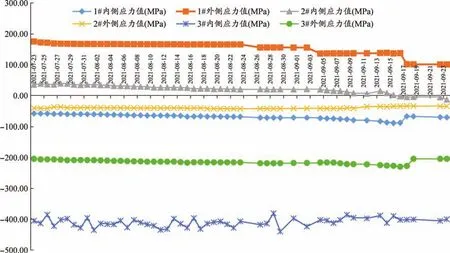

DLII30+735拱顶A累计沉降17.4 mm;BC累计收敛106.6 mm;DE累计收敛98.1mm。收敛-时间曲线如图4所示。

图4 DLII30+735断面累计收敛—时间关系

由表1和图4分析可知:(1)拱顶下沉小,达到预留值的17%左右;拱肩、拱腰水平收敛大,达到预留值的100%左右。(2)采用台阶法施工时,拱顶沉降与水平收敛均发生突变。(3)拱顶沉降、拱肩BC线水平收敛主要发生在隧洞三台阶开挖过程,沉降10.7 mm,占累计值的61%;水平收敛69.2 mm,占累计值的64%。监测期间变形速率≥1 mm/d,存在失稳风险。(4)拱腰DE线最大变形速率达18.3 mm/d,变形量为82.8 mm,占累计值的84%。监测期间变形速率≥1 mm/d,存在失稳风险。(5)增设双层钢架+临时横撑后,拱顶下沉、水平变形短时间趋于稳定。(6)拆除临时横撑,底板开挖支护发生变形,该阶段下沉和水平收敛变形量分别为1.9 mm和10.1 mm、12.7 mm,变形量和变形速率不大且很快趋于稳定。

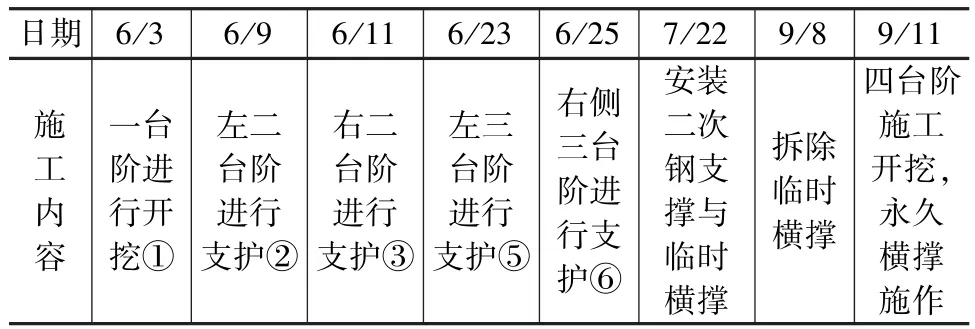

表1 DLII30+736.4~DLII30+735.4隧洞施工工况

4.3 钢架受力分析

现场对DLII30+735处第二层钢架支撑受力监测成果如图5所示。

图5 DL30+735处第二层钢架受力随时间变化曲线

由表1和图5可知:(1)第二层钢架+横撑架立后,钢拱架应力缓慢增长且变化值不大,应力分布不均匀。(2)拆除临时横撑底板施工,钢架有明显的卸荷现象。(3)拱顶外侧受拉,其他部位最终受力状态均为受压。(4)拱顶外侧测试最大压应力为174.83 MPa,左拱肩最大拉应力为427.64 MPa。

5 突涌段施工变形控制关键技术

5.1 突涌洞段设置大管棚的必要性

查阅资料[6-7],软弱松散不稳定地层拱部围岩压力大。实际监测结果与理论认识不同,表现为拱部围岩具有很好的自稳和承载性,说明超前预支护管棚结构起到承担围岩荷载、分散围岩压力的作用。

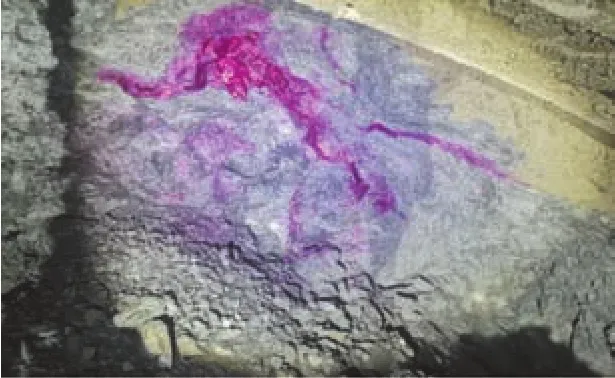

施工过程中,隧洞围岩破坏主要取决于岩体强度和抗剪性,固结体呈以注浆孔为中心的网状结构(见图6),其强度和抗剪能力较低。查阅资料[8-9],采用等效刚度原理对固结体+管棚复合模量进行计算。经计算E=3 895 MPa,较固结体刚度提高约13倍。

图6 突涌体注浆固结效果(酚酞试剂)

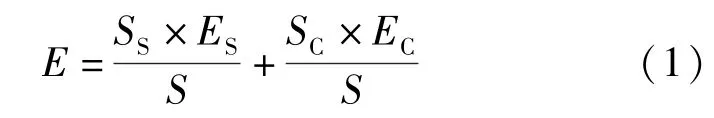

式中:E为固结体+管棚复合模量,MPa;Es为管棚结构弹性模量,取59 200 MPa;Ss为管棚截面积,m2;Ec为固结体模量,取300 MPa;Sc为固结体截面积,m2;S为结构总面积,m2。

固结体厚度按管棚注浆有效扩散范围,取50 cm。

5.2 开挖方法与变形控制

5.2.1 突涌洞段极限位移

(1)理论分析

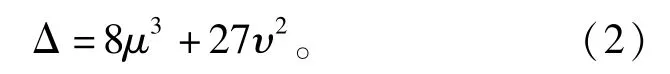

深埋隧洞突涌洞段存在地层受扰动范围广、注浆加固厚度小,结构软弱、受力复杂,具有大变形风险等特点。深埋软岩通过位移来释放一部分应力,需要有相对极值较大的位移量;但从固结圈结构安全考虑,要求变形应尽量小。这两方面要求具有矛盾统一性。因此,确定该特殊地质体的不同施工阶段位移控制基准是施工顺利与否的关键。突涌洞段施工步骤如图3所示,每步开挖进尺0.5 m,以突变理论作为隧洞失稳的判据[10-11]。式(2)作为围岩突变失稳的判据,当Δ<0时,系统处于稳定状态;当Δ=0时,系统处于临界平衡状态;当Δ>0时,系统处于失稳状态。

通过理论分析计算,上、中、下、底板四个台阶极限位移分别为30、40、60、20 mm。

(2)现场监测评价

评价围岩及支护体系稳定性的重要手段是现场监测,根据施工实测位移u与极限位移uo建立判别准则,即u

由于隧洞工程是一个高度复杂的不确定系统,主要表现围岩载荷的复杂性、围岩破坏模式、变形破坏的时空演化特点、变形控制标准等的不同。因此,极限位移是施工过程围岩-支护体系稳定性判断的依据之一。针对不良或特殊地质洞段还需要进行支护结构受力监测,及时施作永久衬砌或对不能及时衬砌洞段采取加强支护措施。

5.2.2 突涌洞段施工优化措施

由表1和监控量测结果可知,现场施工过程支护未及时闭合成环、三台阶长度过长、分幅分部开挖对围岩扰动大等是变形难以控制的主要影响因素,需采取如下措施:(1)按“快挖、快支、快封闭”的原则组织施工;(2)按3 m左右控制各级台阶长度;(3)预留核心土;(4)设置多组锁脚锚管,分幅开挖优化为同步开挖;(5)设置临时横撑,控制拆除时机。

5.3 双层支护体系

(1)从围岩-支护稳定性判识

通过现场监控量测可知,突涌洞段变形主要发生在第三台阶开挖至第二层钢支撑+临时横撑施作期间。拱墙按VR05型施作的支护结构在未闭合成环的工况下,30 d的监控量测结果显示:拱部下沉速率由3.1 mm/d逐渐降至0.2 mm/d,趋于稳定;拱肩BC线变形速率由9.7 mm/d逐渐降至0.3 mm/d,拱腰DE线由13.1 mm/d降至0.4 mm/d,围岩-支护体系未趋于稳定,显示第一层支护刚度不足。

该洞段初期支护要有足够的强度抑制变形,单层拱架的强度、刚度不足以保证结构安全和施工安全[12]。因此,DLII30+740~DLII30+725段增设第二层钢支撑,如图7所示。

图7 第二层钢架支撑施工

(2)双层钢架的支撑作用

初期支护受力体现施工过程相关性,最小安全系数的量值分布呈现“第二次初期支护>第1次初期支护>临时支护”的规律[13]。为验证突涌洞段第二层型钢钢架的支撑作用,现场对钢拱架进行了应力应变监测。分析可知,第二层型钢钢架+临时横撑施作后,钢拱架应力缓慢增长并趋于稳定,说明支护结构强度、刚度提高,钢架受力逐渐稳定,施工安全性也得以提高。

6 结束语

本文基于现场对深埋引水隧洞突泥突水洞段围岩变形监测和第二层钢支撑受力监测,结合施工工况分析注浆加固地层围岩-支护的变形与受力特征,主要得出以下结论:

(1)深埋突涌洞段支护结构体系为主要承载结构。固结圈具有一定的承载能力,但其自稳能力差;深层围岩自稳性及荷载作用尚不明确。

(2)隧洞突涌洞段围岩-支护变形体现施工过程相关性,拱顶下沉小,拱肩、拱腰水平收敛大。

(3)双层支护结构强度、刚度高,承载能力明显提高,闭合成环支护体系应力分配更合理,快速形成新的平衡。

(4)通过预设超前注浆大管棚、控制微台阶法各阶段开挖台阶长度、合理确定极限变形值以及设置双层拱架支护等技术措施可有效控制隧洞突涌洞段围岩-支护体系变形。