非农就业经历对农民主观幸福感的影响及机制分析

雷显凯,罗明忠*,丁柏超

非农就业经历对农民主观幸福感的影响及机制分析

雷显凯1,罗明忠1*,丁柏超2

(1.华南农业大学 经济管理学院,广东 广州 510642;2.曼彻斯特大学 社会科学学院,英国 曼彻斯特 M139PL)

基于2017年中国综合社会调查(CGSS)6 023份数据,实证检验非农就业经历对农民主观幸福感的影响,并分析其作用机制。结果表明:非农就业经历对农民主观幸福感产生正向影响;作用机制检验表明,认知水平和可行能力在非农就业经历对农民主观幸福感的影响中发挥部分中介效应;年龄等控制变量对农民主观幸福感的影响各异;不同非农就业经历的状态对农民主观幸福感的影响存在差异。为此,增进农民的主观幸福感,应继续完善非农就业政策,发展县域经济,为农村剩余劳动力向非农产业转移就业提供便利,并尊重不同就业经历农民的差异性诉求;农民个体也应重视既往经历所带来的效应,努力提升自身认知和能力水平。

主观幸福感;非农就业经历;农民;影响机制

一、问题的提出

幸福是人类孜孜不倦的追求目标。《2020年世界幸福指数报告》数据显示,2019年中国居民幸福指数为5.124,位列世界第94位,与2018年相比,居民幸福指数和排名均有所下降。在经济社会发展和人民生活水平逐渐提高的同时,作为反映民生的重要指标,幸福问题备受社会各界关注[1]。农民主观幸福感是其对整体生活质量评价后的主观感受,不仅反映了其物质生活状况,也体现了其对当前生活的满足感。

关于主观幸福感的定义,在经济学中,常用个体经济效用衡量[2]。目前,国内外学者从多个方面探索农民主观幸福感的影响因素。从宏观视角来看,国家或者地区的经济稳定能够给农民生产生活提供可靠的外部保障,满足农民的物质生活所需,提升其主观幸福感[3],与之相反,经济危机或者经济冲击会引起农民恐慌,显著降低其主观幸福感[4]。除经济环境外,生态环境对农民主观幸福感的影响也不可忽视,良好的生态环境可以提升农民主观幸福感[5],空气污染则会抑制其主观幸福感的提升[6]。此外,政府治理方式、社会保障水平和农村金融发展程度也与农民主观幸福感紧密相关[7-9]。从微观视角而言,农民工作为城市中的弱势群体,就业质量的好坏直接影响其主观幸福感[10],伴随机会不均等的扩大,农民主观幸福感会进一步降低[11]。社会资本能够加强农民群体内部的合作,其中认知型社会资本的提高,会提升农民主观幸福感[12]。农民的年龄、收入、身体健康和心理健康也与其主观幸福感密切相关[13,14]。

以往研究对农民主观幸福感的影响因素进行了深入研究,但非农就业经历对农民主观幸福感的影响研究较为缺乏。2019年中国农村统计年鉴数据表明,第一产业人员在乡村就业人员中所占比重逐年降低,由1978年的92.4%降低为2018年的59.3%,表明越来越多的农村劳动力向城镇或者非农产业转移就业。非农就业经历是一种隐形财富,其是否对农民主观幸福感产生影响?如果有影响,其机制为何?为此,笔者拟基于2017年中国综合社会调查(CGSS)数据,从认知和能力两个维度分析非农就业经历对农民主观幸福感的影响及其机制。

二、理论分析与研究假设

1.非农就业经历对农民主观幸福感的影响

首先,非农就业经历增加农民收入,提升其主观幸福感。与务农相比,非农就业对农民增收的效果更加明显,从而使得农民个体效用达到较高水平[15]。在农村社会保障体系不完善的情况下,绝对收入的增加,在保障自身生活水平的同时,能够维持家庭生活开支,提升农民家庭风险抵御能力,增强其主观幸福感[16]。此外,收入的增加使得农民个人偏好和需求能更好地得到满足,从而增强其主观幸福感。

其次,非农就业经历强化农民心理特质,淬炼其心智,提升其主观幸福感。心理感受是农民评估其生活质量的重要参考,而经历对个体心理特质会产生持续的影响[17]。与简单的务农相比,非农工作环境更加复杂,劳动者必须面对不同文化的碰撞以及工作压力,可能会增强农民的心理素质。农民由农村向城市非农就业岗位转移,不可避免会遭受因个体交流方式的差异所带来的“排挤”,产生心理落差。非农就业经历能够提高农民面对困难时的应对能力,不断增强抗压能力,推动农民逐渐适应城市生活节奏,融入感进一步增强,从而提升其主观幸福感。在不同类型非农就业经历中,创业经历更能增强农民面对困境时所表现出的自信心,促进其主观幸福感的提升[18]。基于此,提出以下假设:

H1:非农就业经历对农民主观幸福感有正向影响

2.认知水平的中介效应

首先,非农就业经历提升农民认知水平。认知是个体依据其在社会上获取的各类信息,对自身、其他个体或者事物做出的判断,具体包括人际关系认知和社会现象认知等方面[19]。在一定经济环境下,农民认知水平的高低直接影响农业生产行为及收入水平[20]。个体在成年早期已经形成自己特有的社会认知。对于一直生活在农村的居民来说,对某些事物的认知受到传统观念、习俗和非正式制度的影响,使得原有的社会认知面较狭窄,可能会导致农民形成某些错误认知。非农就业经历能够改变农民原有错误的社会认知,使其在后期生产生活中的一些行为更贴合实际[21]。具有创业经历的农民,往往具有敏锐的市场嗅觉,对风险有着清醒、理性的认知,从而推动其认知水平的提升[22]。

其次,认知水平的提高对农民主观幸福感会有影响。农民认知水平不同,对新事物的接受程度及其个人行为方式会有所差异。对于长期生活在农村的农民而言,受农村传统小农思想和环境的影响,容易存在“认知陷阱”,其主观幸福感相对较低。在农业生产过程中,农民认知水平有所提高,更能明辨产权稳定的优势,推动农地流转行为的发生[23],在一定程度上也增加了其农业收入[24],促进主观幸福感的提升。因此,具有较高认知水平的农民,其幸福感更强[25]。

正如前文分析,部分农民认知水平的提高,可能来源于非农就业经历对其认知的影响。经历就是财富,非农就业经历能拓宽农民视野,丰富农民的人生阅历。农民向城镇或者非农产业转移就业,以及在不同城市之间进行迁移,不仅仅是物理距离发生变化,也是构建现代观念的过程,加速塑造和引导其认知的改变,从而清楚地认知到自己的真实状况,了解自己所处的社会环境。特别是具有非农就业经历的农民对其目前的经济状况有更加理性的评价和认识,能够更加客观地理解差异形成的原因,真正体会到劳动付出能够得到公平的回报,进而提升其主观幸福感[26]。基于此,提出以下假设:

H2:认知水平在非农就业经历与农民主观幸福感之间发挥中介作用

技术创新给图书馆工作带来了前所未有的生机和活力,也为阅读推广工作提供了很多新的可能。我馆一直积极关注新技术的应用,使用RFID技术实现图书的自助借还、定位、顺架工作,每年定期举办3D打印竞赛,购买多种数据库及设备满足读者移动阅读,引进人脸识别技术使读者能够刷脸入馆 [5] 。微信朋友圈中各种形式的打卡阅读活动层出不穷,各种形式的打卡读书很多,比较出名的有薄荷阅读和精读英语外刊等。本次活动中,我们引入微信小程序小打卡,读者可以随时查看其他读者及自己之前的打卡记录,非常方便快捷,同时也大大简化了统计流程,为评奖及后期素材的整理提供了便利。

3.可行能力的中介效应

首先,非农就业经历提升农民可行能力。相对而言,农村地区信息闭塞,农民接触到新知识、新技能的机会较少,不利于农民行为能力的提升。工作经历是人一生中最重要的经历之一,相对于没有非农就业经历的农民来说,具有非农就业经历的农民可行能力更强[27],即使后期农民所处的环境发生变化,这种能力也依然存在[28]。一些研究也证实,非农就业经历能够弥补农民在某方面能力不足的缺陷。农民在非农岗位就业,能够提高其生产技能、思维能力、管理能力,并强化其人际交往能力,这种影响对先前经验匮乏的农民表现更强。如果具有非农就业经历的农民再次返乡从事农业或非农生产活动,他们能够将非农就业所形成的某些能力转变为当前工作的生产经营能力,提高其收入水平。

其次,可行能力对农民主观幸福感会有影响。可行能力是指一个人“有可能实现的、各种可能的功能性活动组合”[29]。对农民而言,其个体可行能力的提升,可以获得更多的自由,从事其更愿意做的事情,增强其心理满足感;还可以推动其在竞争激烈的市场中获得谈判地位,在经济活动中占据优势,增加其物质收入,缩小与城镇居民的收入差距,提升其主观幸福感。相反,可行能力的不足,面对竞争的环境,可能会对自我发展失去信心,降低其主观幸福感。

正如前文分析,农民可行能力的提高,可能来源于非农就业经历。农民向非农产业转移就业以获得经济报酬为主要目的,与此同时,这也是一个“干中学”的过程。对具有非农就业经历的农民而言,为了快速适应环境,会主动加强人际交往,接受所从事行业的规范标准,学习相应的技术和管理知识,不断积累人生经验,逐渐形成与环境相匹配的能力,表现为可行能力的提升[30]。其一,通过人际关系处理能力的提升,能够为农民提供物质和信息帮助,还可以缓解农民孤独感,促进其能够快速地融入城市环境中,从而增强其主观幸福感[31]。其二,农民在非农就业过程中,原有的知识体系受到挑战,为了尽快适应新的环境,农民会不断补充新知识和新理念,建立新的知识体系,满足自身发展需要,提升其主观幸福感[32]。另外,非农就业经历可以提升农民的能力水平和物质收入,提升其主观幸福感。基于此,提出以下假设:

H3:可行能力在非农就业经历与农民主观幸福感之间发挥中介作用

三、研究设计

1.数据来源

本研究数据来源于中国人民大学中国调查与数据中心组织实施的中国综合社会调查(CGSS)2017年的数据。调查范围涉及全国28个省(自治区、直辖市),共获得有效问卷12 582份。在剔除拒绝回答或者回答不知道的样本的基础上,选取户口为农村户籍的相关样本,最终得到有效问卷6 023份。

2.变量选取

被解释变量:农民主观幸福感。依据调查问卷中设置的相关问题“总的来说,您觉得您的生活是否幸福?”将受访者的回答分为5个层次,分别赋值1~5。表1报告了样本农民主观幸福感情况,表明整体上农民的主观幸福感较强。表2给出了主观幸福感和其他各变量的赋值与样本统计结果。

表1 农民主观幸福感分布情况

核心解释变量:非农就业经历。依据CGSS的调查问题“您目前的工作经历及状况”,根据受访者回答“目前从事非农工作”“目前务农,曾经有过非农工作”“目前没有工作,曾经有过非农工作”,则认为该受访者有非农就业经历,赋值为1;受访者回答“目前务农,没有过非农工作”“目前没有工作,而且只务过农”“从未工作过”,则认为该受访者没有非农就业经历,赋值为0。

中介变量:认知水平包括经济地位认知和公平感知两个方面。其中经济地位认知依据问卷中“综合来看,在目前这个社会上,您本人的社会经济地位属于哪个层次?”来衡量,受访者的回答为“下层”赋值为1,“中下层”赋值为2,“中层”赋值为3,“中上层”赋值为4,“上层”赋值为5。公平感知依据问卷中“总的来说,您认为社会公不公平?”来反映农民的总体公平感知,受访者的回答为“完全不公平”赋值为1,“比较不公平”赋值为2,“一般”赋值为3,“比较公平”赋值为4,“完全公平”赋值为5。可行能力包括人际关系处理能力和知识获取能力两个方面。知识获取能力用学习频繁程度来刻画,依据问卷中“在过去一年中,您是否经常在空闲时间学习充电?”来衡量,受访者的回答为“从不”赋值为1,“很少”赋值为2,“有时”赋值为3,“经常”赋值为4,“非常频繁”赋值为5。人际关系处理能力用社会交往的频繁程度来刻画,依据问卷中“在过去一年中,您是否经常在空闲时间社交或者串门?”受访者的回答为“从不”赋值为1,“很少”赋值为2,“有时”赋值为3,“经常”赋值为4,“非常频繁”赋值为5。

表2 变量定义、赋值与样本统计结果

控制变量。从农民个体和家庭两个方面选取变量,具体包括性别、年龄、受教育年限、政治面貌、婚姻状况、健康状况、房产数量和汽车数量等。其中年龄变量根据受访年份减去其出生年转化而来。受教育年限变量根据“受教育程度”整理而来,借鉴许海平等的研究[33],“没有上过学”赋值为0,“私塾”赋值为2,“小学”赋值为5,“初中”赋值为8,“中专或高中”赋值为11,“专科”赋值为14,“本科”赋值为15,“研究生”赋值为18。将健康程度变量中的“很不健康”“比较不健康”“一般”“比较健康”“非常健康”分别赋值为1~5。

3.样本交叉分析

在农民的经济地位认知方面,从表3可见,随着经济地位层次的变化,农民主观幸福感也发生变化,表明经济地位与农民主观幸福感有着正向关系。

表3 样本交叉分析

在农民健康状况方面,由表3可见,随着农民健康状况由很不健康向非常健康转化,其主观幸福感也逐渐增强,表明农民主观幸福感与其健康状况自我评价紧密相连。

4.模型设置

农民主观幸福感取值是1、2、3、4和5,这种有序离散数值属于有序变量,因此选择Oprobit模型进行实证检验,方程如下:

为分析认知水平和可行能力分别在非农就业经历对农民主观幸福感的影响机制,借鉴相关研究,运用中介效应模型实证分析认知水平与可行能力在非农就业经历与农民主观幸福感之间的作用机理。构建以下回归模型:

其中,表示农民主观幸福感变量,表示非农就业经历变量,表示经济地位认知、公平感知和人际交往能力、知识获取能力变量,表示不同的农民,是控制变量,是常数项,ε表示随机干扰项,、、、、为回归系数。接着,采用Oprobit模型完成(2)至(4)方程的检验,并按照逐步回归的方式进行。第一步,检验式(2)系数,如果显著,继续进行第二步检验,反之,如果不显著,则中介效应检验终止;第二步,检验式(3)系数;第三步,检验式(4)系数和。

四、实证研究及其结果分析

1.基准回归

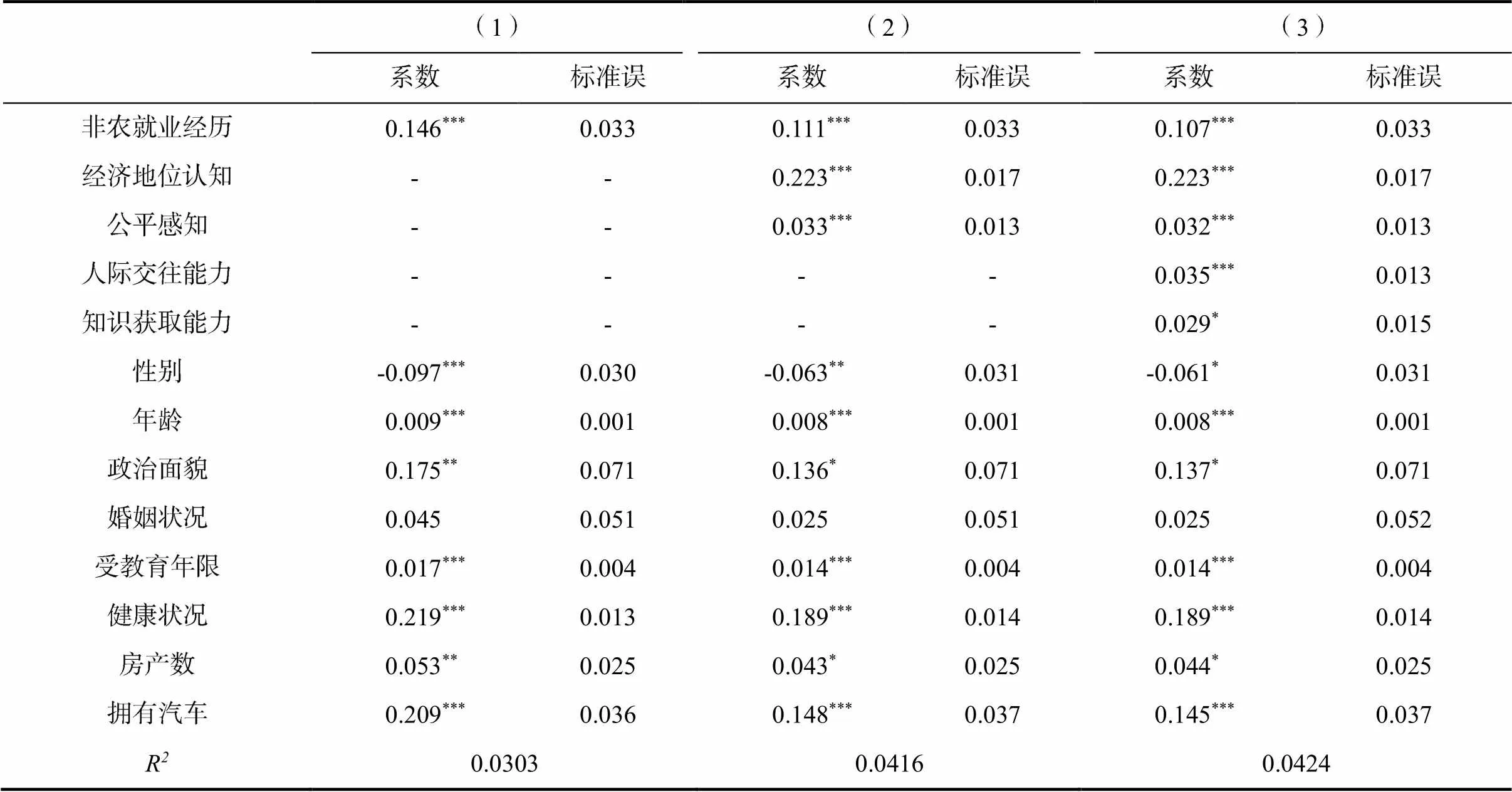

本研究运用Stata15软件,采用Oprobit模型分析非农就业经历对农民主观幸福感的影响。表4报告了实证检验结果。在进行实证检验之前,首先进行多重共线性检验,结果显示MaxVIF=2.03,MinVIF=1.00,MeanVIF=1.26,最大的VIF明显小于10。可见,解释变量之间没有严重的多重共线性问题。

表4 非农就业经历对农民主观幸福感的影响回归结果

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著,限于篇幅,未报告分割点。下同。

首先,非农就业经历能够提升农民主观幸福感。表4的第(1)至(3)列采取逐步回归的方法验证非农就业经历和农民主观幸福感的关系,可见,非农就业经历对农民主观幸福感的影响系数分别为0.146、0.111和0.107,在1%的显著性水平上通过检验,且均为正向,表明非农就业经历能够提升农民主观幸福感。这验证了H1。正如前文分析,农民具有非农就业经历,能够丰富知识体系,改变社会认知,强化心理特质,进而提升其主观幸福感。此外,非农就业经历还可以发挥能力效应,提升其主观幸福感。

其次,经济地位认知和公平感知对农民主观幸福感的提升产生正向影响。具体来看,第一,从第(2)和第(3)列的回归结果看,经济地位的认知对农民主观幸福感的影响均在1%的显著性水平上通过检验,系数均为0.223,且为正向。个体与个体之间的收入比较,不仅影响个人的经济行为,还会对其主观幸福感产生影响。对于一直务农的农民来说,其经济地位的比较范围主要在农村,比较的对象则是周围的农民,因比较范围和对象的限制,对其经济地位的认知可能存在偏差。非农就业经历能扩大农民比较范围,对自身经济地位的清楚认知能够促进其主观幸福感的获得。第二,从第(2)和第(3)列的回归结果看,公平感知对农民主观幸福感的影响均在1%的显著性水平上通过检验,系数分别为0.033和0.032,且为正向,表明农民对公平感知越清楚,对其主观幸福感的促进作用越强。“不患寡而患不均,更患不公”,反映个体对公平的追求,即使存在收入差距,只要有公平合理的分配制度,就能够提高农民的公平感知。公平感知是农民对社会资源分配方式和结果的一种感受,涵盖了权利、就业、教育和收入等方面,影响着其主观幸福感。

再次,人际交往能力和知识获取能力的提升有利于提升农民主观幸福感。第一,从第(3)列的回归结果看,人际交往能力在1%的水平上通过显著性检验,影响系数为0.035,且为正向,表明人际交往能力提升能够增强农民主观幸福感。究其原因,可能在于,对于外出就业的农民而言,农民与城市居民之间以及不同地域之间的农民交流,文化差异会增加彼此沟通的困难,进而影响其工作效率;而如果外出就业的农民人际交往能力越强,发生信息不对称的概率也就越低,就能更有效地进行信息传递,使农民获得更好的就业机会,也能促进农民能够快速地融入城市环境。第二,知识获取能力在10%的水平上通过显著性检验,影响系数为0.029,且为正向,表明知识获取能力能够增强农民主观幸福感。究其原因,可能在于,对于个体而言,知识的获取是个体成长过程中一项重要的技能,不间断地获取知识能够帮助外出就业的农民应对外部环境变化带来的挑战,增强其个人自信感和身份认同感,提升其主观幸福感。

最后,控制变量对农民主观幸福感的影响各异。从第(1)至第(3)列的回归结果看,农民性别、年龄、政治面貌、受教育年限、健康状况、房产数和家庭拥有汽车数量等变量对其主观幸福感的影响均通过显著性检验,但在影响方向和影响程度上有所差异。表明控制这些变量,也能提升农民主观幸福感。

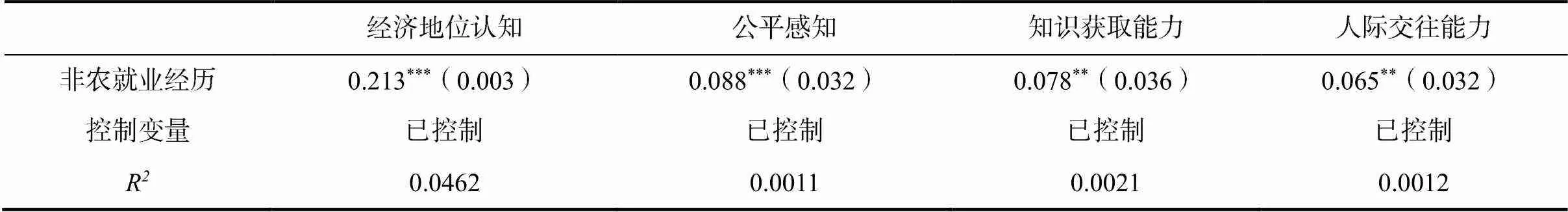

2.作用机制检验

表5报告了非农就业经历对农民主观幸福感的作用机制检验结果。借鉴经典的研究方法,采用逐步回归的方式检验经济地位认知、公平感知、人际交往能力和知识获取能力在非农就业经历与农民主观幸福感之间的作用机制。其中,第一步和第三步已在表4中完成,因此,表5仅报告第二步检验结果。回归结果显示,非农就业经历对农民经济地位认知和公平感知产生显著影响,表明非农就业经历有助于改变农民的经济地位认知和公平感知。另外,非农就业经历对农民人际交往能力和知识获取能力的影响在5%的水平上通过显著性检验,表明非农就业经历能够促进农民能力提升。依据前文模型设置的分析,表明经济地位认知、公平感知、人际交往能力和知识获取能力变量在非农就业经历和农民主观幸福感中起到部分的中介效应,这验证了H2和H3。

表5 作用机制检验结果

3.稳健性检验

首先,替换核心解释变量。表6报告了非农就业年限对农民主观幸福感影响的回归结果。以农民非农就业年限变量代替非农就业经历变量,再次进行回归检验,结果表明,非农就业年限在1%的水平上通过显著性检验,与表4的检验结果一致,表明非农就业经历对农民主观幸福感影响的结果具有稳健性。

表6 非农就业年限对农民主观幸福感的影响回归结果

其次,替换被解释变量再估计,回归结果见表7。借鉴崔巍等的研究[34],用生活满意度变量替换主观幸福感变量,依据调查问卷设置“您对您的生活状况感到满意吗?”受访者回答“非常不满意”赋值为1,“不满意”赋值为2,“无所谓满不满意”赋值为3,“满意”赋值为4,“非常满意”赋值为5,其均值为3.64。回归结果显示,非农就业经历在1%的水平上通过显著性检验,也表明非农就业经历对农民主观幸福感影响的结果具有稳健性。

表7 替换被解释变量的回归结果

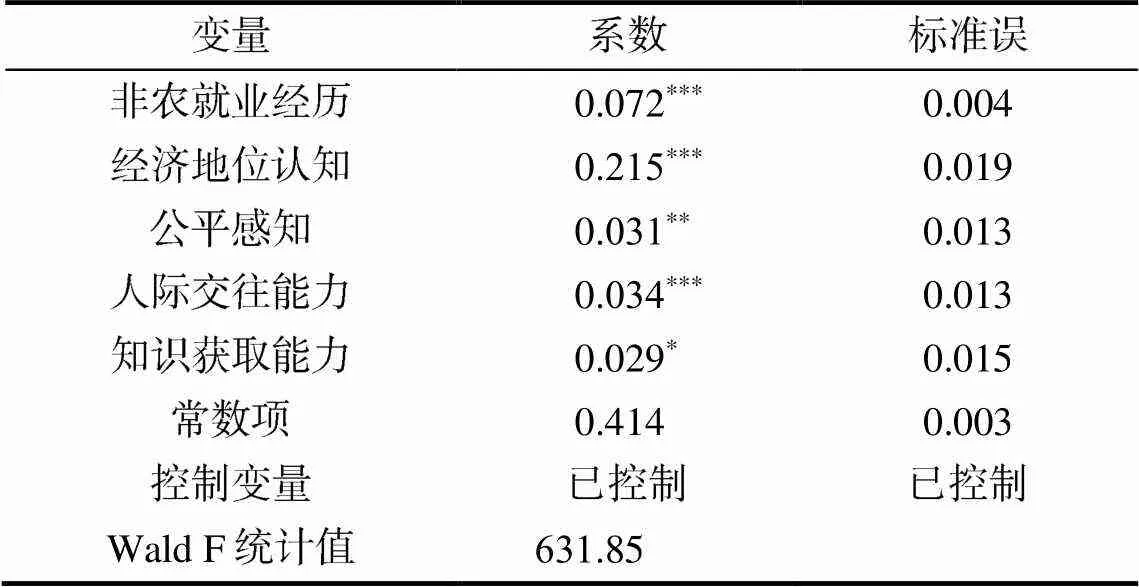

4.内生性检验

非农就业经历能够提升农民主观幸福感,但可能存在反向因果关系,即农民为了获得幸福感而从事非农工作,由此出现内生性问题,导致研究结果存在偏差。为降低内生性问题影响研究结果的可能性,本研究采取内生性与拓展回归模型(ERM)对非农就业经历影响农民主观幸福感进行准确估计,以解决内生性问题。

为解决这一问题,选用“地区农村劳动力转移程度”①作为农民是否具有非农就业经历的工具变量。参考田红宇等的研究[35],用“农村从业人员中二三产业从业人员数量和农村从业人员数量之比,表示农村劳动力转移程度”。理论上,工具变量必须满足相关性和外生性的特点。从相关性来讲,“农村劳动力转移程度”所呈现的是一个地区农村劳动力转移情况,一个地区农村劳动转移程度越大,表明农民具有非农就业经历的可能性就越大;从外生性角度来看,地区农村劳动力转移程度很难直接影响农民主观幸福感。因此,从逻辑上讲,“农村劳动力转移程度”满足相关性和外生性特点。表8的内生性检验结果表明,非农就业经历在1%的水平上通过显著性检验,说明非农就业经历可以提高农民主观幸福感的结果具有稳健性。

表8 内生性检验

5.进一步分析

首先,非农就业经历的异质性影响。表9报告了非农就业经历对农民主观幸福感的异质性分析结果。基于样本数据,3 061份样本农民具有非农就业经历,由于农民个体差异,不同农民的非农就业经历状态也有所差异,体现的主观幸福感也会有所差异。基于此,依据调查问卷中“您的工作经历及状况”的选项,“目前从事非农工作”“目前务农,曾经有过非农工作”“目前没有工作,曾经有过非农工作”,进一步分析非农就业经历的异质性影响,可以得出如下结果:“目前从事非农工作”对农民主观幸福感在1%的水平上通过显著性检验;“目前务农,曾经有过非农工作”对农民主观幸福感在1%的水平上通过显著性检验;“目前没有工作,曾经有过非农工作”对农民主观幸福感没有通过显著性检验。

表9 非农就业经历对农民主观幸福感的异质性回归结果

其次,年龄的异质性影响。表10报告了不同年龄下非农就业经历对农民主观幸福感影响的回归结果。由于在不同年龄农民个人经历丰富程度有所差异,参考相关研究,将样本农民年龄分为30岁以下、31~60岁和61岁及以上等3个阶段。回归结果显示,年龄在30岁以下的样本农民,非农就业经历对其主观幸福感产生显著影响,经济地位认知和知识获取能力也均产生正向影响,可能原因在于青年进入非农就业行业的时间较短,既往工作经历对其影响较小。年龄在31~60岁的样本农民非农就业经历对其主观幸福感的影响在1%的水平上通过显著性检验,经济地位认知、公平感知、人际交往能力和知识获取能力分别在1%、10%、5%和10%的水平上通过显著性检验。年龄在61岁及以上的样本农民非农就业经历对其主观幸福感的影响均在1%的水平上通过显著性检验,可能原因在于,随着农民年龄的增加,所谓“三十而立,四十不惑,五十知天命”,农民生活阅历越丰富,非农就业经历对其价值观以及社会认知影响越深,越能理性地看待周围事物,增强其主观幸福感。

表10 不同年龄下非农就业经历对农民主观幸福感的影响回归结果

五、结论与启示

基于2017年中国综合社会调查(CGSS)6 023份数据,探讨非农就业经历对农民主观幸福感的影响。通过数据描述性统计发现,大部分(73.5%)农民认为其生活是幸福的,说明农民主观幸福感较强。样本的交叉分析发现,具有非农就业经历的农民主观幸福感要强于没有非农就业经历的农民。进一步采用Oprobit模型和中介效应模型进行实证检验,结果表明,非农就业经历能够增强农民的主观幸福感;经济地位认知、公平感知、人际交往能力和知识获取能力的提升,对农民主观幸福感有着不同程度的正向影响。非农就业经历能够通过增强农民的经济地位认知、公平感知以及提升人际交往能力和知识获取能力,对农民主观幸福感产生影响。进一步的异质性检验发现,不同非农就业经历的状态对农民主观幸福感的影响存在差异,年龄等控制变量对农民主观幸福感的影响各异。通过分别采取替换核心解释变量和被解释变量的方法进行稳健性检验,以及选取工具变量,采用ERM模型进行检验,发现研究结论是稳健的。基于以上结论,可以得到如下启示:

首先,必须持续完善非农就业政策。比如,进一步推进包容性户籍制度改革,为愿意在城市落户的农民提供便利;继续完善农民工社会保障体系,加快推动放开外省户籍灵活就业人员在就业地参保的户籍限制,切实维护农民工利益,提升其主观幸福感。同时,创新和完善支持农民返乡创业的政策体系。加大财政等配套支持力度,在全面推进乡村振兴战略实施中,加大力度引导具有非农就业经历的农民返乡就业创业并搭建平台,为其在农村展示非农就业经历所积累的才能提供广阔的空间。其次,要发展县域经济,为农村剩余劳动力向非农产业转移就业提供便利。县域城镇化链接县城和乡村,推进县域城镇化建设,不仅能够诱导农村剩余劳动力向非农产业转移,缓解农村压力,促进农民增收,提升农民的主观幸福感,还利于城乡经济融合发展,促进农村经济发展,缓解城乡收入差距,提升农民的主观幸福感。更为重要的是,县域城镇化为农民享受到与城镇居民均等的基本公共服务增进了可能,有利于提升农民的主观幸福感。最后,农民自身也应利用非农就业机会,不断提升自我认知和能力水平,以适应社会发展需求,确立正确的幸福观,让生活更加美好。

①数据来源于《中国农村统计年鉴》和各省市2017年度《统计年鉴》。

[1] 万广华,吕嘉滢.中国高质量发展:基于人民幸福感的指标体系构建及测度[J].江苏社会科学,2021(1):52-61.

[2] OISHI S,KESEBIR S,DIENER E.Income inequality and happiness[J].Psychological Science,2011,22(9):1095-1100.

[3] 徐广路,沈惠璋.经济增长、幸福感与社会稳定[J].经济与管理研究,2015,36(11):3-11.

[4] HARIRI J G,BJORNSKOV C,JUSTESEN M K. Economic shocks and subjective well-being:Evidence from a quasi-experiment[J].World Bank Economic Review,2016(1):66-91.

[5] LEVINSON A.Valuing public goods using happiness data:The case of air quality[J].Journal of Public Economics,2012,96(9-10):869-880.

[6] 叶林祥,张尉.主观空气污染、收入水平与居民幸福感[J].财经研究,2020,46(1):126-140.

[7] 倪清,吴成颂.农村金融发展能有效提高农民幸福感吗?——基于CHFS微观数据的实证分析[J].农村经济,2017(7):70-76.

[8] 何晓斌,董寅茜.从经济到社会——中国城镇居民主观幸福感影响因素的变迁:2003—2017[J].南京社会科学,2021(3):54-63.

[9] 马志远,刘珊珊.政府治理、国民幸福感及其增进适配路径——基于定性比较分析方法(QCA)[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2021(3):56-67.

[10] 张经纬,陈志,丁士军.就业质量、社会信任与农民工主观幸福感研究[J].华中农业大学学报(社会科学版),2021(2):128-137.

[11] 张彤进,万广华.机会不均等、社会资本与农民主观幸福感——基于CGSS数据的实证分析[J].上海财经大学学报,2020,22(5):94-108.

[12] 吴奇峰,苏群,赵霞.社会资本对农民工主观幸福感的影响[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2017,18(6):51-59.

[13] ETXEBARRIA I,URDANETA E.Subjective well-being among the oldest old:The role of personality traits[J]. Personality and Individual Differences,2019,146:209-216.

[14] 邢占军.我国居民收入与幸福感关系的研究[J].社会学研究,2011,25(1):196-219.

[15] 李芳芝,张焕明.代际流动影响主观幸福感吗?——基于CGSS2015的经验证据[J].统计研究,2021,38(3):107-121.

[16] 褚雷,邢占军.基本医疗保险与居民幸福感——基于CGSS2012和CGSS2017调查数据的实证分析[J].山东社会科学,2020(10):86-94.

[17] 曾春影,茅宁,易志高.CEO的知青经历与企业并购溢价——基于烙印理论的实证研究[J].外国经济与管理,2019,41(11):3-14.

[18] 李麟,程源.过度自信对创业绩效的负面影响研究:创业者过往经历的调节作用[J].科学学与科学技术管理,2018,39(5):138-154.

[19] GREENWALD A G,BANAJI M R.Implicit social cognition:Attitudes,self-esteem,and stereotypes[J]. Psychological Review,1995,102(1):4.

[20] 罗必良,汪沙,李尚蒲.交易费用、农户认知与农地流转——来自广东省的农户问卷调查[J].农业技术经济,2012(1):11-21.

[21] 付超奇.资本结构、公司治理行为与CEO生活经历[J].投资研究,2015,34(2):112-127.

[22] 罗明忠.个体特征、资源获取与农民创业——基于广东部分地区问卷调查数据的实证分析[J].中国农村观察,2012(2):11-19.

[23] 黎毅,王燕,罗剑朝.农地认知、农地确权与农地流转——基于西部6省(市、区)的调研分析[J].经济与管理研究,2021,42(1):120-132.

[24] 罗明忠,罗必良.产权强度、政策支持与务农收益研究综述与分析[J].经济学动态,2012(9):91-94.

[25] 郑晓冬.近朱者赤:幸福的传染效应——基于CLDS 2014-2016的实证分析[J].南方经济,2021(2):123-140.

[26] 刘自敏,杨丹,张巍巍.收入不平等、社会公正与认知幸福感[J].山西财经大学学报,2018,40(5):1-14.

[27] 罗明忠,雷显凯.非农就业经历对新型职业农民农业经营性收入的影响[J].广东财经大学学报,2020,35(4):103-112.

[28] GREENWOOD R,DIAZ A M,LI S X,et al.The multiplicity of institutional logics and the heterogeneity of organizational responses[J].Organization Science,2010,21(2):521-539.

[29] 阿马蒂亚·森.以自由看待发展[M].于真,任赜,译.北京:中国人民大学出版社,2002.

[30] 王西玉,崔传义,赵阳.打工与回乡:就业转变和农村发展——关于部分进城民工回乡创业的研究[J].管理世界,2003(7):99-109.

[31] 林南.从个人走向社会:一个社会资本的视角[J].社会科学战线,2020(2):213-223.

[32] 庄晋财,杨宇哲.务工经历对返乡农民工创业能力提升的影响研究——基于人力资本累积的视角[J].江苏大学学报(社会科学版),2020,22(1):86-96.

[33] 许海平,张雨雪,傅国华.绝对收入、社会阶层认同与农村居民幸福感——基于CGSS的微观经验证据[J].农业技术经济,2020(11):56-71.

[34] 崔巍,邱丽颖.户籍身份、社会分割与居民幸福感——基于不同影响机制的实证研究[J].经济学家,2019(1):80-86.

[35] 田红宇,祝志勇.农村劳动力转移、经营规模与粮食生产环境技术效率[J].华南农业大学学报(社会科学版),2018,17(5):69-81.

Influence of non-farm employment experience on farmers' subjective well-being and mechanism analysis

LEI Xiankai1,LUO Mingzhong1*,DING Bochao2

(1.School of Economics and Management, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China;2.School of Social Sciences, University of Manchester, Manchester M139PL, UK)

Based on the 6023 data of China Comprehensive Social Survey (CGSS) in 2017, the article empirically examines the impact of non-agricultural employment experience on farmers’ subjective well-being and analyzes its mechanism of action (MOA). The results show that non-agricultural employment experience has positive effect on farmers’ subjective well-being; the MOA test shows that the cognitive level and feasible ability play a partial mediating effect in the influence of non-agricultural employment experience on farmers’ subjective well-being; control variables like age have diversified impact on farmers’ subjective well-being; and differences exist in the effects of different states of non-farm employment experiences on farmers' subjective well-being. Hence, to enhance farmers’ subjective the happiness, it is advisable to continue improving the non-agricultural employment policy, developing the county economy, facilitating the transfer of rural surplus labor to non-agricultural industries. Simultaneously, it will be better for individual farmers to value the effect of their previous experiences and endeavor to strengthen their own cognition and ability.

subjective well-being; non-agricultural employment experience; farmers; influence mechanism

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2022.02.005

F323

A

1009–2013(2022)02–0036–09

2021-11-22

国家社科基金项目(20BJY141);广东省软科学项目(2019A101002115);广东省基础与应用基础研究基金联合基金青年项目(2020A1515110466)

雷显凯(1990—),男,河南信阳人,博士研究生,主要研究方向为农业经济。*为通信作者。

责任编辑:曾凡盛