齐景公所登“东门防”属性的讨论

——兼论齐长城建制年代

■ 王云鹏

一、问题的提出

《晏子春秋·内篇杂上》中关于齐景公欲堕“东门防”的记载如下:

景公登东门防,民单服然后上。

公曰:“此大伤牛马蹄矣,夫何不下六尺哉?”

晏子对曰:“昔吾先君桓公,明君也,而管仲贤相也。夫以贤相佐明君,而东门防全也。古者不为,殆有为也。蚤岁溜(淄)水至,入广门,即下六尺耳。曏者,防下六尺,则无齐矣。夫古之重变古常,此之谓也。”

通常认为《晏子春秋》为战国后期作品,但其所记事件大致都在公元前550 年至前500 年这一历史时期。按字面意思理解,齐景公因“东门防”太高,民众出入不便,故而要“堕东门之防”。晏子则以有管仲佐齐桓公,才使得“东门防全也”。劝告说,“防下六尺则无齐矣”,可见“东门防”对于齐国安全的重要性。问题在于,这个“东门防”究竟在哪里?

张华松在《齐长城》一书中将“东门防”解释为“齐都临淄城东门外的淄河大堤”。张溯在《〈清华简·系年〉与齐长城考》也称“景公登东门防”指淄水上的堤防,并引《管子·度地篇》“大者为之堤,小者为之防”之说以为证明。

这里有三个必须要解决的问题:其一,临淄齐故城东城墙之外是否还有淄大河堤;其二,“东门防”是否就是齐城东门;其三,“东门防”与齐桓公、管仲是什么关系。

二、东门防与淄河大堤和齐东门的关系

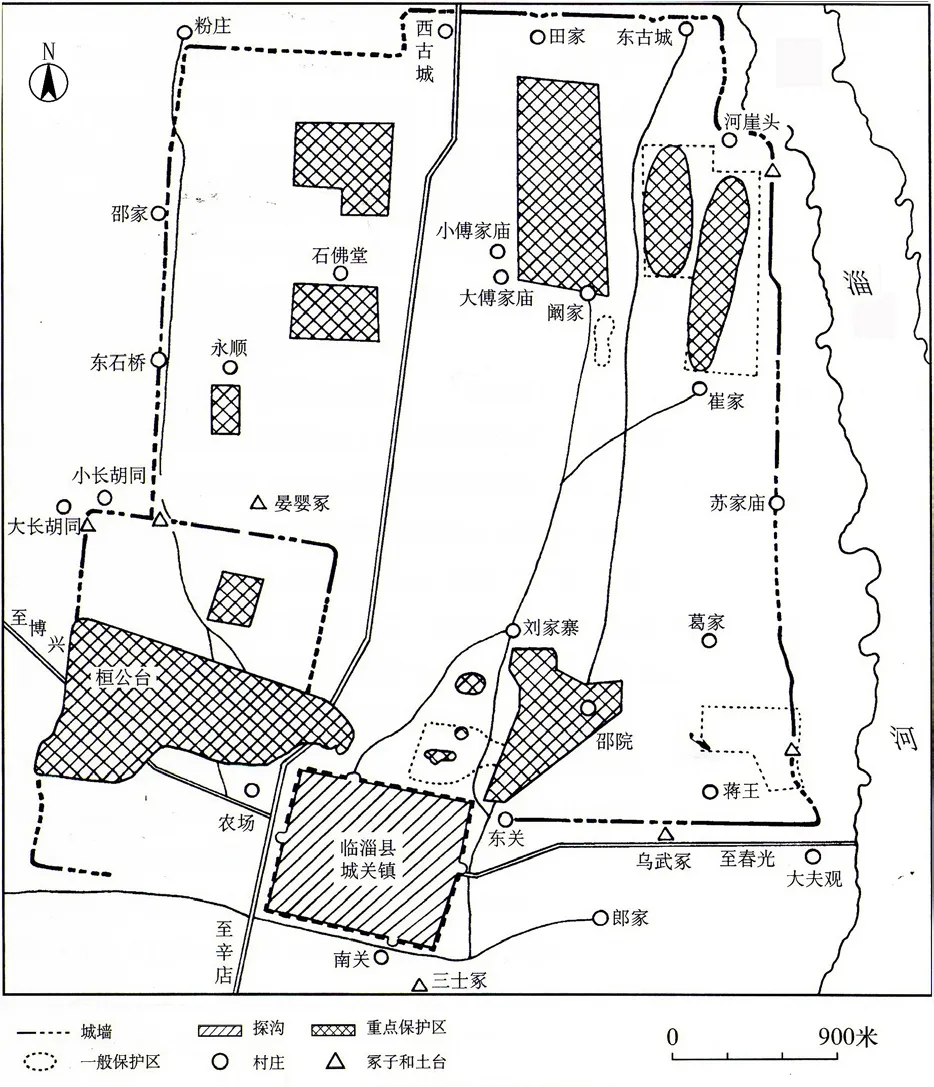

临淄齐故城东临的淄水是一条季节性河流,雨季之外,河道的水位通常较低。东城墙距离淄河从数米到数百米不等。自1958 年以来,临淄齐故城的考古工作已进行了60 多年,进行过多次全面勘探(图1 为1958 年探测图),迄今为止,尚未发现曾在东墙之外另有堤防,在临淄段淄河两岸亦未发现任何河堤的迹象。就现场地貌而言,淄河河床距现地平的高差一般在10 米以上,无需设置拦水堤坝。是故以“齐都临淄城东门外的大堤”为“东门防”缺乏实证,因而也是不能成立的。既然“东门防”不可能是“齐都临淄城东门外的大堤”,那么“齐东门”与“东门防”又是否为同一事物?

图1 1958 年探测图

刘敦愿曾经对临淄齐都的城门进行过考证,认为东城墙有三个城门,即东门、东闾和广门,依据的文献分别是《左传·襄公十八年》:“壬寅,……(晋人)州绰门于东闾,左骖迫还于东门中,一枚数阖”,以及上引《晏子春秋》关于东门防的一段话。然《左传》杜氏注认为,东闾即为“齐东门”。考古勘探也证明,临淄齐故城东墙只有两座城门:大城东墙北门,在河崖头村南侧;大城东墙南门,距东南城角约200 米;两处城门与城内东西向的大道相连。

如众所知,“防”是长城在春秋时期的专称,同时又是河岸堤坝的一种称谓。齐国都城东门和广门都是城墙上特意留出的通道,如同“广门”不会被称之为“广门防”一样,“东门”亦决不会被称之为“东门防”;不可能、也不会允许,民众也无随意登临东门城防的必要,更无从“大伤牛马蹄”;况且,临淄齐故城的东门外即为淄河,一马平川,与文中描述的情景相悖。以现地形地貌观察,临淄齐城东门门道与当时的地面基本齐平,已发掘的许多古城门通道,包括经发掘的小城南墙东门通道也显示同样的情况,也就是说,城门门道为城墙特意留出的缺口,以方便通行,不会、也不可能无故加高数尺(防洪时除外)。所以,齐城“东门”门道也不可能高出地面许多,而需要“防下六尺”。

再则,齐故城的考古发现及研究证明,临淄齐故城的年代上限至少可到西周中期,也就是说,齐故城大城的东墙至少在春秋早期已经修筑成型,与齐桓公和管仲并没有直接的关联,晏子为何要把他们二人搬出来说因为他们才有了“东门防”?齐国才得以保全?

三、东门防应为齐长城的关隘

《管子·轻重丁》:“管子问于桓公:敢问齐方于几何里?桓公曰:方五百里。管子曰:阴雍长城之地,其于齐国三分之一,非榖之所生也。……长城之阳,鲁也;长城之阴,齐也。”

《竹书纪年》:“梁恵王二十年(前350 年),齐筑防以为长城。”(《水经注·汶水》引)。又:“梁恵王二十年(前350 年),齐闵王筑防以为长城。”(《史记正义·苏秦列传》引)

《水经注·汶水》:“山上有长城,西接岱山,东连琅邪,巨海千有余里,盖田氏之所造也。”

《齐记》:“齐宣王乘山岭之上筑长城。东至海,西至济州,千余里,以备楚。”(《史记正义·楚世家》引)

《竹书纪年》在晋太康二年(281 年)出土,为战国晚期作品,具有很高的史学价值。但出土不久,原简便在永嘉之乱(公元311 年)中亡佚,传抄本也在唐末五代时散佚。其在传抄过程中有某种程度的失真,是完全可以理解的。《水经注》为北魏郦道元所著;《齐记》据说是南燕晏谟所著,宋元以后亡佚。两书距春秋战国已过去了600 余年,相关记述或受《竹书纪年》的影响。

《管子》所记,表明齐桓公时期齐长城已经存在,但不少学者却以其为后人伪作而不予认可,转而相信《竹书纪年》《齐记》和《水经注》。《晏子春秋》早在宋代就被判定为“伪书”,1972 年银雀山汉墓出土了《晏子春秋》竹简后,伪书的说法才销声匿迹。《管子·轻重丁》是否也有错判的问题呢?而《晏子》所称“东门防”又是否与《管子》之齐长城有关,值得深思。

《左传》成公二年、十七年分别出现了“遂自徐关入”“盟于徐关而复之”;襄公十七年有“师自阳关”;襄公十八年晋鲁联军伐齐,齐侯“御诸平阴,堑防门而守之广里”,经历了(联军)“入平阴、克京兹、克邿”等过程。《左传·襄公十八年》杜氏注:“平阴城在济北卢县东北,其城南有防,防有门,于门外作堑,横行,广一里。”《后汉书·郡国志》济北国卢县条:“卢有平阴城,有防门,有光里。……有长城至东海。”表明当时的平阴有“防”,即长城的设置。

《国语·齐语》:“齐桓公欲霸天下,问于管仲曰:‘吾欲南伐,何主?’管子对曰:‘以鲁为主,反其侵地堂、濳,使海于有蔽,渠弭于有渚,环山于有牢。’”

《管子·小匡》:“纲山于有牢。”韦昭注:“谓言有此乃可以为主人军,必依险阻也。环,绕也;牢,牛羊豕也。言虽山险皆有牢牧。一曰牢固也。”

“环(纲)山于有牢”,“一曰牢固”,应是沿山体分水岭设立“钜防”的另一种说法。结合前引《左传》诸条可证,《管子·轻重丁》所述长城并非妄言。晋鲁联军伐齐,还见于20 世纪初出土于洛阳金村东周墓中的《骉羌编钟铭》:

刘节、唐兰、吴其昌、徐中舒以及瑞典的高本汉等以“唯廿又再祀”,为周灵王二十二至二十三年(前550 或前549 年)。铭文大意是晋国韩宗、骉羌受命,先征伐了秦国,后又伐齐,“入长城,先会于平阴,武力捣邿,袭夺(楚)京(兹)”,与《左传》襄公十八晋鲁伐齐“入平阴、克京兹、克邿”有着密切的关联。不支持此说的温廷敬也认为,“楚京,实即襄公十八年荀偃士匄以中军克京兹,杜注谓在平阴城东南者,不过地名小有变异,其战争遗迹,一则敛京……一则捣邿,而云武捣邿力,乃古人行文参差之处”。王献唐亦作如是观:“大体全部铭文,是综合性的史实记载,不属一时……‘入长城,先会于平阴’,是指鲁襄公十八年齐晋这场战役。史事虽与相合,但非铸钟也在是年。”

郭沫若却根据《史记·六国年表》,将钟铭“唯廿又再祀”定位于周安王二十二年(前380 年)。但《史记·六国年表》记录的这次战事却为“三晋伐齐至桑丘”,与《骉羌编钟铭》“入长城,先会平阴”无关。是以,温廷敬在《骉羌钟铭释》一文中又将其定位于威烈王二十二年(前404 年)。容庚、陈梦佳、李学勤、刘翔亦持此说,唐兰后来也转而支持温说。然而,与“威烈王二十二年”相关的战事却是三晋(韩、赵、魏)伐齐“入长城”(见《竹书纪年》),与《骉羌编钟铭》的晋国韩宗、骉羌伐齐,“入长城,先会于平阴,武力捣邿,袭夺(楚)京(兹)”难以相提并论。近年,张溯《〈清华简·系年〉与齐长城考》一文仍支持“威烈王二十二年”说,却同温廷敬一样,承认《骉羌编钟铭》与《左传·襄公十八年》晋鲁联军伐齐之间的关联。故其以《清华简·系年》第二十章“晋敬公立又十一年(前441 年)……齐人焉始为长城于济,自南山属之北海”为据,认定齐国是在此时开始修筑长城(包括齐山地长城),至战国晚期(齐湣王)才筑成千里钜防的观点也不能成立。

综上所述,可知齐景公所登之“东门防”既不是“齐都临淄城东门外的大堤”,也不是齐国都城的东门,而应是山地齐长城的某一关隘。正是因为管仲相齐桓公修筑了长城而有了“东门防”,所以晏子才会说,因为有了明君桓公、贤相管仲,才使得“东门防全也。”“蚤岁溜(淄)水至,入广门,即下六尺耳。曏者,防下六尺,则无齐矣。”清楚地表明“东门防”不是临淄齐国都城之东门;更充分说明了“东门防”对于齐国安全的重要性,以至于如果“防下六尺”,齐国就有灭亡的危险。

齐长城构筑在崇山峻岭之中,山谷中的“防门”也有相当的高度,如青石关就是典型的例子。更为重要的是,齐国都城的东门、广门早已有之,决非桓公、管仲之功,只有长城钜防才是他们的杰作。这也从侧面证实齐桓公时期已有长城“东门防”,唯不知其是否与齐长城现存“东门关”为同一关口。

结语

春秋战国时期筑有长城的只有齐、楚、魏、韩、赵、燕、秦和中山等国,纵观东周历史,上述诸国都是当时的强国,都曾称霸一方,其中,最弱的中山国也曾盛极一时,充分说明,修筑长城是强国的专利。齐桓公作为春秋首霸,“九合诸侯,一匡天下”,常备军经常出国征伐,其南面又有相对强大且常常联晋抗齐的鲁国和莒国,故而必须对大本营——齐国腹地做万全的安排,这应是齐桓公修筑长城的主要动因。齐桓公时期,齐国的综合国力、人才和知识储备及齐国南部疆界节点(见图2),也证明当时的齐国完全有条件修筑一条宏大的国境防御要塞,至少在战车易于通过的地段均已构筑起完整的防御墙体和隘口。

图2 齐桓公时期齐国南部疆界节点

齐灵公及其以后的诸君,包括齐宣公、齐康公、齐太公(田和)、齐威王等时期,或有扩建、补筑、修复的行为。前引《清华简·系年》第二十章所记,公元前441 年,齐国修筑“济水岸防长城”也说明,齐国的山地防御已经完成,否则不可能在已有“济水天险”的地方耗费巨大的人力物力。