癔症:一个古老症状的当代境遇

陈劲骁

(南京晓庄学院 心理健康研究院,江苏 南京 210017)

从当代主流精神病学的角度来看,癔症似乎是一个被遗忘在维多利亚时代的古老症状。事实上,从1952年由美国精神医学学会(APA)制定的精神疾病诊断与统计手册(第一版)(DSM-I)发布以来,它就已经被剔除出了疾病分类学的大门,而被纳入到“焦虑障碍”(anxiety disorders)、“分离性障碍”(dissociative disorders)、“躯体症状及相关障碍”(somatic symptom and related disorders)、“性功能失调”(sexual dysfunction)等相关类目(1)American Psychiatric Association. DSM-I: Diagnostic and Statistical Manual Mental Disorders, 1952.当中。这一概念的消失并非毫无道理,癔症长久以来不仅被认为是仅仅流行于维多利亚时代的特定历史病症,还一直饱受污名化女性的指责。甚至有学者认为,这一概念的发明是将女性表达不满的情绪和行为堂而皇之地冠以病理学的罪名(2)Elisabeth Da Rocha Miranda. L’Amour entre l’Hystérie et le Féminin. L’en-je Lacanien, 2004,(2),pp.33-43.。实际上,Hysteria一词的两种普遍流行的中文译法——“癔症”和“歇斯底里”恰好对应了人们看待该词的两种目光。当我们将Hysteria理解为“癔症”时,它是从医学的角度上特指那些无明显器质性成因而产生的夸张的情绪反应以及痉挛、抽搐等躯体症状。然而,由于该症状多发于女性,当我们将该词解读为“歇斯底里”时,它就演变成为了男性指责女性蛮不讲理、情绪善变的说辞。实际上,对癔症这一术语的不同阐述恰好反映了该概念所能被赋予的多重意向性立场。本文拟追溯该概念演变的历史踪迹,从精神病学的谱系角度和精神分析的理论向度出发,考察这一古老概念在当代所被赋予的全新意涵。

一、 癔症的史前史

若从源头谈起,早在公元前四世纪左右,医学之父希波克拉底就已经用癔症一词来形容女性因长期无性行为,而导致体内子宫阻塞或游走,进而造成糟糕情绪、失眠、厌食乃至痉挛发作和病态思维等症状。500多年后,著名的罗马医生盖伦同样认为癔症是因不满足的性生活而致,并进一步指出修女、处女和寡妇等女性更容易罹患癔症。对此他提出,如果罹患癔症的女性不能获得性生活的满足,就只能借助助产士或丈夫对其骨盆进行按摩,以寻求治愈。公元一世纪的伊斯兰医学家阿维森纳对此还特别强调,女性通过按摩性器官以获得高潮,是治疗癔症的有效手段。但这一过程绝不能通过自慰进行,而只能借由丈夫或医生,否则情况只会变得更糟。

到了中世纪时,人们普遍认为,女性之所以会出现痉挛或抽搐等症状,乃是由于魔鬼附身,于是不得不借助驱魔等手段去寻求痊愈。直到十七世纪后,因启蒙运动的影响,对癔症的解释才重新回到医学的视角。人们开始认为,癔症乃是由于子宫内有害气体淤积所致。于是,医生们放弃了中世纪那些宗教性的解释,开始重新审视希波克拉底、盖伦和阿维森纳等医生的观点。也正是在这个时候,癔症一词开始变得更具普遍性,不仅指称某类特殊的心理疾病,还常被用来形容夸张的语言或情绪表达。直到十九世纪,按摩骨盆或刺激性器官一直被视为治疗癔症的主要手段。只不过伴随着工业运动的发展,治疗手段变得更具机械化。人们开始将水疗法应用于癔症治疗当中,对阴蒂喷射水柱代替了人工按摩(3)Hustvedt, A. Medical Muses: Hysteria in Nineteenth-Century Paris. London: Norton, 2011.。吊诡的是,彼时的社会大众一边承认刺激女性性器官能够治疗癔症,一边又指责这是一种淫秽的行为(4)Maines, R. P. The Technology of Orgasm: “Hysteria”, the Vibrator, and Women’s Sexual Satisfaction. New York: Johns Hopkins University Press, 2001.。

十九世纪八十年代,让-马丁-沙可在巴黎Salpetrière医院的临床工作为我们研究癔症提供了全新的理解。他用“创伤性癔症”(traumatic hysteria)取代了“女性癔症”(female hysteria)的说法,放弃了子宫游走的传统病因论,转而强调创伤事件在癔症形成中的重要性(5)Didi-Huberman, G. Invention of Hysteria: Charcot and the Photographic Iconography of the Salpe trie re. London: MIT Press, 2004.。这一说法也在很大程度上扭转了“癔症皆女性”的传统偏见。在沙可看来,与创伤相关的记忆和情感会扰乱病人当下的生活,引发头痛等躯体症状。这一观点为现代主流精神病学对分离转换型障碍的描述提供了一种奠基性理解。然而,沙可的观点虽为时下不少临床医生所接受,却也引发了另一个问题,即出于临床诊断和医院管理的需要,但又缺乏足够的医学知识和科学技术,他们总是将那些无器质性成因的症状简单归入癔症的门类之下。这样一来,那些与癔症症状表现相类似,却与现代医学诊断明显大相径庭的病症,例如脑肿瘤、脑震荡和癫痫症等因生理因素而产生的病变,都被归因于因心理创伤而产生的疾病,并对此施以被沙可大力提倡的催眠治疗。最后不乏诸多病人因治疗失败而死亡的案例。但不可否认的是,正是沙可针对癔症患者开展的那些饱受争议的临床工作,为当时在巴黎留学的弗洛伊德打开了新的视角。他不仅对沙可的创伤性癔症说和催眠疗法产生了极大的兴趣,还吸收了时下有关癔症的最新观点,例如皮埃尔-让内的分离论和伯恩海姆的催眠暗示疗法,并将这些创见最终纳入了他开创的精神分析疗法的构想当中。这些工作为现代精神病学和精神分析对癔症的理解提供了宝贵材料。

二、 癔症的精神分析史

(一) 安娜-O个案

当我们谈及癔症的精神分析史时,一本绕不开的书是弗洛伊德与布洛伊尔合著的《癔症研究》;而当我们谈及《癔症研究》时,一个绕不开的个案就是布洛伊尔和弗洛伊德先后接手的女性癔症患者安娜-O。精神分析围绕着无意识运转,而这无意识的欲望之谜所指向的最初源头便是以这位传奇女性为剪影的神经症结构。神经症结构以癔症为内核,它打开了人性的潘多拉魔盒,让症状从荒蛮的本我大陆中跳脱出、搏动开,随后又借助森严的伦理和律法将它重新压抑进主体的深深的无意识当中,最终反浇灌出人类文明的彼岸之花。

1881年11月,布洛伊尔接手了一位名叫安娜-O的年轻女患者。她除了备受神经性咳嗽折磨之外,还正饱受一系列癔症症状所苦:如情绪不稳、视觉障碍、右臂瘫痪、短暂幻觉性失忆和语言障碍等。面对这样复杂又不断演变的癔症症状群,加上安娜-O焦虑而抵制检查,布洛伊尔无法有效地对其检测。在一开始,他只能通过催眠疗法让安娜-O的症状得以宣泄,逐步让其建立对他的信任。随着治疗的展开,布洛伊尔逐渐感觉到,安娜-O似乎被某些事情所困扰,却又总是回避谈及它们。因此,他坚持用谈话的方式让安娜-O尽可能多地表述那些发生的事情——这便是精神分析的“谈话疗法”或“清扫烟囱”技术诞生的最初形态。

随着过往的创伤事件逐渐通过话语表述出来,安娜-O的语言能力渐渐开始恢复,瘫痪的右臂也逐渐恢复正常。布洛伊尔如同发现新大陆一般,在个案报告中欣喜地声称:“从患者卧床向前追溯至这些症状的最初出现之日,所有病因事件与其症状的出现顺序正好相反。一旦病因被揭示,症状也就永远消失了。”在布洛伊尔看来,安娜-O的好转毫无疑问地说明了她症状并非因躯体或大脑损伤而导致,而完全是源自心理和思维的影响。从此,他将治疗的重点从催眠疗法转移到了谈话疗法。

然而,故事的发展似乎并不像布洛伊尔在报告中呈现得那样圆满,弗洛伊德官方传记的撰写者琼斯为我们披露了另一个颇具戏剧性的结尾:布洛伊尔对安娜-O的过度关注引起了他妻子的强烈嫉妒和不满,以至于布洛伊尔不得不提前终止对安娜-O的治疗。治疗的突然中断让安娜-O旧疾复发,甚至产生了怀孕的幻觉。在一次治疗中,发病的安娜-O声称自己怀上了布洛伊尔的孩子,以至于后者惊慌地逃离了现场。而安娜-O则被他转介给了刚来医院工作的年轻医生弗洛伊德(亦有一说是被转介给了瑞士的现象精神病学家宾斯万格)。

(二) 杜拉个案

杜拉个案是精神分析史上最著名、最典型的女性癔症个案。虽然弗洛伊德经手这个个案三个月就宣告脱落,但在该个案中,我们看到了丰富的癔症症状和神经症式的关系:一个深受呼吸障碍、神经性咳嗽、失声、偏头痛、抑郁、癔症性孤僻和厌世情绪等身心症状所苦的少女,一对介入少女与少女父母之间、和他们关系密切又暧昧的夫妇——K先生与K太太,以及一个亟欲解开癔症之谜,却又为少女所挫的精神分析师。除却如此,该个案还清晰地呈现了流转在多重关系之间的爱欲与嫉恨等复杂的情感和欲望,它们为精神分析探索移情和认同等机制提供了充足的临床材料。

在这则个案中,少女杜拉主要在以下两个方面呈现出癔症女性的典型症状。(1)身体症状。主要表现为呼吸困难、神经症性咳嗽、失声、偏头痛等常见的癔症性躯体症状。这些症状的出现和消失并非源自器质性成因,而与创伤性事件紧密关联。例如,咳嗽和失声的发作往往出现在K先生外出的时候,弗洛伊德认为这些症状是杜拉对K先生的一种爱的表露:当她所爱的男人离开时,她就放弃了说话,因为如果不能和他说话,话语就失去了价值。(2)双性/同性恋倾向。杜拉流连于与父母关切密切的K氏夫妇的复杂关系中,在其中展露出了多重的双性/同性恋倾向和矛盾的情感态度。例如,她坚持认为父亲和K太太之间存在婚外恋关系,又矛盾地认为父亲是性无能,没有能力发生婚外恋行为。——事实上,当这一矛盾信念被指出是一种想象中的从口腔获得性满足的场景时,她的咳嗽症状就消失了。另一方面,她因对父亲的矛盾情感而分别朝向K先生和K太太投以性幻想。而在对其梦的分析中,我们可以明显地看到在这些情欲背后运作的实际上是表现为被压抑的欲望和矛盾情感相抗衡的癔症结构。

杜拉的个案反映了维多利亚时期大部分女性的生存境况。她们的心理问题与社会背景密切相关:杜拉几乎没有独立的活动,被家庭严格管束,承受来自父亲处的巨大压力。在分析中,杜拉认为自己是被作为抵押物给K先生的,因为她父亲和K太太之间存在不正当关系,而父亲带她来弗洛伊德处治疗的初衷则是因为想改变女儿的想法以便维持与K太太的关系。弗洛伊德虽然没有服务于她父亲的目的,但是却无意识认同了K先生。因此在分析过程中一直引导杜拉承认对K先生的感情(用他的俄狄浦斯情结理论来说,K先生=杜拉父亲)。但是弗洛伊德并没有觉察到自己对杜拉的反转移,因此当案例结束15个月后,杜拉再度去见弗洛伊德想继续分析时,被弗洛伊德拒绝了。

三、 癔症的精神分析理论

随着平权主义运动的开展,当代女性的社会地位得到了极大提升。女人们不再只能通过那些非器质性的身体症状去表达自己的不满或欲望,而在很大程度上可以享受婚姻自由和工作赚钱的权利,甚至可以大方地表达自己性生活上的追求和不满。这样看来,建立在症状压抑论的病因学机制上的癔症伴随着时代的发展,是不是就彻底沦为了过时的维多利亚时代的女性病症?或者说,更大程度的性自由是否带来了更大的幸福?

弗洛伊德在《超越快乐原则》一文中否认了这种可能性。在他看来,人的心理过程并非始终遵循着趋乐避苦的快乐原则导向,在快乐原则之外还有一种“强迫性重复”(6)Freud, S. Au-delà du Plaisir. Paris: Presses Universitaires de France, 2013.。乍看起来,强迫性重复似乎较之于快乐原则更加消极原始:它令人总是在不同的生活事件和移情关系中回到创伤性的原初场景,不断重复体验那些痛苦的情感经历。但实际上,强迫性重复并不意味着人类被动地生活在无止境的“等同重复”当中,从分析的角度上来看,主体在无意识的层面上展现出了某种积极的姿态。

通过强迫性重复,人不断回到遭受创伤的原始场景,直面那难以承受的痛苦情感。在一次次的重复中,过往的经历被不断激活,在痛苦中获得强烈且真实的存在感受。从表面上看,这是一种朝向死亡冲动的献祭,但实际上却是一种向死而生的姿态。这亦是拉康所谓的“享乐”(jouissance)的真谛:与一般意义上的“快乐”(plaisir)不同,享乐是一种类似于性快感的极度亢奋状态,是快乐的溢出,是对禁令的僭越,对死亡的凝视,是一种令人颤栗的神秘体验,如同偷食禁果的亚当夏娃,即便原罪缠身也甘之若饴。主体不断地逾越加之于自身的各种禁令,在追求不可能抵达的原物的过程中汲取快乐的剩余,在突破自身极限的过程中遭受痛苦,而这痛苦的背面正是难以名状的主体快感。

因此,从表面上来看,维多利亚时代的性压抑似乎是构成癔症的一种天然条件。而随着女性社会地位的提高,在一定程度上获得了更大程度的性自由,癔症就不再具有生长的土壤。但实际上,自由并不会带来更大程度的幸福。因为当原初的禁忌获得了合理性以后,享乐的剩余便被缩减为了一般性的快乐。因而,不满和匮乏依旧存在,癔症也并没有消失。即便不再以原始的身体症状的方式呈现,也会借由其他形式表达出来。而这种癔症将不免被抹上新时代的印记。

另一方面,拉康通过将作为一种神经症基本形式的癔症进行临床结构化处理(7)Lacan, J. Le Séminaire IV La Relation d’Objet 1956—1957. Paris: Seuil, 1994.,为我们对癔症进行现代化理解提供了另外一种有力的理论支撑。即癔症不仅是一种病理学形式的表达,还能够被当做一种普遍的结构进行理解。对拉康派来说,由于身体并非一种纯粹的自然实体,主体必须通过语言和文化等媒介与之相勾连,因而主体为了维系与自身身体的复杂关系,就需要找到一种建立人际联结的基本辞说模式,即癔症辞说。因此,从临床结构的角度来看,转换性的身体症状表达虽然随着时代的发展而有所变化,癔症的基础结构却未发生根本性的改变。事实上,结构自主体性形成以来就已经内化进主体的人格组织,并以相对稳固的形式对主体生活中的客体关系和思维模式等产生效果。拉康在弗洛伊德区分出神经症—精神病—性倒错这三种主要病理形式的基础上,进一步将之理解为三种基本的临床结构。这一区分的最大意义就在于,帮助我们破除了对这三大结构的病理学偏见,换言之,神经症、精神病和性倒错并非仅指一种病理性的症状表达,而是作为主体的人身上的普遍性结构。从表面上来看,拉康似乎抹除了正常人(或健康人)的范畴,而有“一切主体皆病人”的观点嫌疑,但实际上,对临床结构的区分拨开了表层的病理现象,而将之纳入更深层次的人格结构当中,是对晦暗人性的深刻洞察。从这一角度来说,作为一种神经症结构的癔症就不再仅指一种普遍发生于女性身上的病理症状,而更接近于普遍意义上的“正常人”。

四、 癔症的当代形式

法国精神分析学家Nasio认为,癔症的性压抑并非仅指原始性行为的抑制,还通常涉及到身体爱欲区或性对象的重新投注(8)Nasio, J. D. L’hystérie ou l’Enfant Magnifique de la Psychanalyse. Paris: Payot, 2001,pp.16-17.。从癔症的现代表现形式上来看,前者往往表现为更为典型的身体转换型症状,而后者则常常以开放性关系或同性恋等形式呈现。

我们先以开放性关系为例,来说明癔症的症状模式在当代的转变。有研究表明,随着时代的发展,女性出轨的比例较之于上一世纪有显著提升,且已与男性出轨的比例无显著差异(9)Mark, K. P. & Janssen, E. & Milhausen, R. R. Infidelity in Heterosexual Couples: Demographic, Interpersonal, and Personality-Related Predictors of Extradyadic Sex. Archives of Sexual Behavior, 2011, 40(5),pp.971-982.。在这一社会现象中,女性社会地位的提高、现代观念的转变起着重要作用。但放在临床当中进行考察,亦能发现女性的性压抑正以另外一种方式呈现出来。社会对女性性欲的承认并未因此提升婚姻生活的幸福感,反为女性追求开放性关系提供了一定程度的正当性。由于癔症的欲望在于始终成为大他者的欲望对象,因此在她身上就永远存在着一种缺失。这种缺失令她在性欲表达上呈现出一种永不满足的状态。为了保持与大他者之间的永恒的欲望张力,癔症往往就会通过开放性关系的模式,在不同的欲望客体之间来回游移,以将自己摆放在他者永远不可能抵达的客体小a(objet a)的位置。

再以同性恋为例。同性恋幻想早在弗洛伊德的少女杜拉这样经典的癔症个案中就得到了清晰的呈现,只是碍于时代条件的局限,它并没有被理解为一种普遍的癔症症状,甚至仅仅被当作一种倒错行为。但实际上,随着平权运动的发展,同性恋这样一个富有争议的伦理现象被剔除出病理学范畴后,同性恋的人数在当代社会也得到了快速增长。然而吊诡的是,一方面社会宽容度的提高令同性恋群体得以更加公开化而带来了人数比例的提升,另一方面又有研究表明,在同性恋群体中,有相当高比例的女同性恋者并非天生的同性恋(10)Burch, B. Lesbian Sexuality/Female Sexuality: Searching for Sexual Subjectivity. Psychoanalytic Review, 1998, 85 (3),pp.349-372.。换句话说,她们之间的同性性行为并非源自一种原始的性向选择,而是某种症状或创伤带来的结果。精神分析的临床观察同样能够佐证这一观点:在诸多女性癔症的个案中,她们都呈现出了不同程度的同性恋幻想,或从事了同性恋行为。

上文的讨论足以表明,性自由并不能带来性压抑的改善,癔症仍然表现为一种不满足的性欲。一方面,当代社会的女性有条件能够建立一种更加开放的性关系去表达性欲,用不断更换性客体来表达欲望满足的不可能性;另一方面,通过建立与同性之间的性关系,就能更加彻底地表达这种欲望满足的不可能性。因为她们本身是异性恋,只能在男性身上获得性满足的可能性,但通过与同性建立性关系,就可以直接回避这种可能性。

五、 结语

癔症并不仅指一种特定的时代女性病症,还是一种现代社会中的普遍人性结构和生存境遇。它虽然通过身体和情感等层面呈现出来,但实际上推动其运作的是来自主体的欲望和生存动力。可以说,相较于其他人性结构,癔症的生命意志更为强大,与世界和客体的关联也更为紧密。然而吊诡的是,正是这样的紧密关联带来了一系列的现代性症状:它永远通过不满来彰显在场,以至于过于强大的生命意志和欲望只能通过身体症状表达出来;它永远借由恨来对客体投射爱意,以至于几乎无法形成一个稳定的客体表征,而只能通过不同的客体形象来合成一个想象的他者。

从表面上看,癔症游走于诸多客体之间,不断逾越着他者的界限,并在爱恨情感的往复交织中紧紧地扼住了客体的欲望喉咙。但实际上,癔症所操弄的规则和秩序只不过是父之名(Nom-du-Père)被先行引入到主体性后在社会层面的显现。换句话说,癔症试图成为他者的享乐主体,殊不知它的享乐之源正是来自于他者的建构。可以说,癔症是最“健康”的神经症,也是最“病态”的社会人。

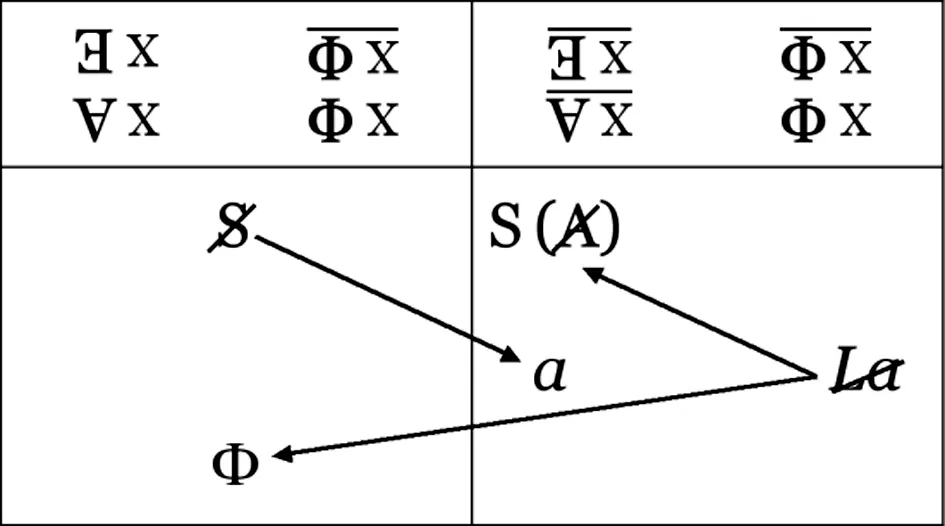

正是这种不断朝向他者质询欲望的享乐,让癔症兼具了两种完全不同的基本享乐立场——拉康分别命名为“阳具享乐”(jouissance phallique)和“大他者享乐”(jouissance de l’Autre)。不同的享乐立场不仅让癔症以一种不对称的方式对立于强迫症,也让癔症获得了僭越神经症的范畴,以导向精神病的可能性,亦即所谓的癔症性疯癫(folie hystérique)。拉康以一种纯粹逻辑的方式演绎了癔症的这两种基本享乐立场(见图1)。

图1 拉康(formulas of sexuation)图表

在这张被拉康命名为“性化公式”的图表中,拉康向我们呈现了:(1)强迫症男性与癔症女性都具有阳具享乐,而这是两性关系得以维系的基础。强迫症男性以拥有阳具的方式彰显其存在,癔症女性则以缺失阳具为标记。换句话说,癔症以一种缺失的方式获得了阳具的意义。(2)癔症女性相较于强迫症男性还多了一种大他者享乐的立场。这就意味着,她仍可以通过向大他者质询欲望来抵达享乐,而不必要获取阳具的意义。因而在这个维度上,她感受到的是大他者的缺失而非阳具的缺失。为了填补这种缺失,癔症就将自身作为一个祭品献祭给大他者,这种献祭让癔症导向了精神病发作的可能性。正是双重享乐的基本立场,让癔症突破了传统病学中的神经症/精神病的二分逻辑,而具有了在当代境遇中被重新讨论的必要性。