上海城市绿地休闲游憩服务供给状况评估

张彪, 谢紫霞, 郝亮, 高吉喜

.

上海城市绿地休闲游憩服务供给状况评估

张彪1, 2,*, 谢紫霞3, 郝亮4, 高吉喜5

1. 中国科学院地理科学与资源研究所, 北京 100101 2. 中国科学院大学, 北京 100049 3. 广东省环境科学研究院, 广州 510045 4. 长安大学地球科学与资源学院, 陕西 西安 710054 5. 生态环境部卫星环境应用中心, 北京 100094

目前国内外有关城市绿地空间布局及其可达性的研究较多, 而整体评估城市绿地休闲游憩服务供给水平的研究较少。以上海市游憩绿地为例, 从资源供给角度构建了城市绿地休闲游憩服务评估模型, 评价分析了上海城市绿地的休闲游憩服务供给水平及其区域差异, 并结合手机信令数据识别出有效受益人群与其空间匹配状况。结果发现, 上海城市绿地的休闲游憩服务水平整体较高(RQI=72), 其经济价值可达1116.18亿元·a-1, 约85%城市绿地的休闲游憩服务指数高于80, 且集中分布在中心城区。上海城市绿地休闲游憩服务的供给水平呈现出由中心城区向郊区、由内环向外环的递增趋势, 浦东新区、嘉定区、松江区、闵行区和奉贤区的绿地可提供72%的休闲游憩服务价值, 外环线以外的绿地贡献了73%的休闲游憩服务价值, 其他地区绿地的休闲游憩服务明显受到绿地面积与植被状况的制约。此外, 上海城市绿地的休闲游憩服务受益人群约1174万人, 但尚有51%的人口未能有效受益, 且不足2%的人口享用着85%的休闲游憩服务价值。因此, 上海城市人口与休闲游憩服务的空间匹配程度一般, 达到优良匹配的区域面积占比仅为36%, 尚有近3%的地区为匹配失衡区, 其绿地资源配置及其空间格局亟需优化提升。

城市绿地; 休闲游憩; 空间差异; 上海

0 前言

城市绿地是指城市内以自然植被和人工植被为主要存在形态的生态用地[1]。作为公共服务设施的重要组成部分, 城市绿地不仅提供美学景观及其休闲游憩场所, 而且通过调节小气候[2]、降低噪音[3]、净化空气[4]等功能改善城市生态环境质量, 提升居民身心健康水平[5]。因此, 城市绿地空间布局及其公平性一直受到高度重视[6]。欧洲环境局(European environment agency)将15分钟内能够达到绿地作为城市环境质量评价的标准之一, 美国推行的10-Minute Walk 项目力争保障居民能够在10分钟内到达公园, 而英国Natural England组织建议所有居民能够在300 m内到达面积2 hm2以上的绿地[7]。不过Bertram 等[8]研究发现, 城市生态空间的数量、距离与生活满意度呈倒 U 型关系, 其中1 km 缓冲区与面积35 hm2的生态空间是形成生活满意度的峰值。我国城市管理者普遍重视以公共绿地面积、人均绿地面积等指标衡量绿地资源的供给水平[9–10], 而城市绿地的合理空间布局以及满足需求的有效性方面亟需提升[11–15]。尤其是随着我国城市人口规模以及可支配收入和生活质量的不断提高, 居民休闲时间和游憩需求日益增加[6], 如何有效发挥城市绿地的休闲游憩功能已成为提高我国城市治理水平的重要任务[16]。

近年来上海市高度重视与加强休闲游憩空间建设, 城市公园数量已由1980年的45个增加到2015年的165个[17], 但是相对于快速增加的人口规模与休闲游憩需求而言[18], 上海城市生态空间及其休闲游憩资源仍严重匮乏[19]。陈静等[16]基于上海市195处绿地的实证分析发现, 虽然上海绿地的区域分布相对公平, 但空间分布的效率较低。Fan等[20]对上海市公共绿地可达性评价发现, 城郊公共绿地可达性明显低于城区。Gu等[21]分析了上海市14个郊野公园发现, 郊野公园空间可达性较差, 多数街区居民需要开车60分钟以上。张雪梅等[10]通过采集实时在线地图交通数据分析了浦东新区公园的可达性, 发现内环区域可达性好于外环区域, 但中部与北部区域公园可达性低。刘震等[22]则借助携程网采集数字足迹研究上海城市游憩者行为特征发现, 康娱休闲类游憩资源更受居民喜爱, 且游憩网络的高密度、高中心势的特征明显。但是, 上海城市绿地的休闲游憩服务水平及其经济价值如何, 尤其是空间分布的有效性如何鲜有研究。因此, 从城市绿地的休闲游憩服务供给角度, 构建休闲游憩服务评估模型, 评价分析城市绿地休闲游憩服务的供给水平及其空间异质性, 可为上海城市绿地规划建设以及生态空间保护提供参考依据。

1 研究区概况

上海市地处长江三角洲东南缘(30°40'—31°53' N, 120°51'—122°12' E)、长江和钱塘江入海汇合处。全境除西南部有少数剥蚀残丘外, 均为坦荡低平的长江三角洲平原, 平均海拔4 m左右。上海市属于亚热带季风气候, 2017 年平均气温为17.7 ℃, 日照时间1809.2小时, 降水量达1388.8 mm, 降雨日为124天。2017年上海市行政区面积6340.50 km2, 包括浦东新区、黄浦区、徐汇区等16 个区(图1)。2017 年末上海市常住人口增加至2418.33 万人, 人口密度为3814 人·km-2, 其中黄浦区、虹口区、杨浦区、普陀区等人口密度均超2 万人·km-2, 近年来, 上海城市绿化建设加速, 2017 年森林覆盖率达到16.2%, 建成区绿化覆盖率为38.8%, 人均公园绿地面积达到8 人·m-2[23]。由于上海市崇明区主要由崇明、长兴和横沙三岛组成, 生态旅游资源丰富[24], 而本研究重点关注城市空间内居民日常休闲游憩的绿地资源, 因此将研究区设定为崇明区以外的浦东新区、闵行区、嘉定区、宝山区、松江区等15区(图1), 区域总面积为57.9 万hm2。

2 研究方法

2.1 城市绿地提取

依据城市绿地分类标准(CJJ/T85–2017), 本研究重点关注公园绿地、广场用地和区域绿地中的风景游憩绿地[25]并称为游憩绿地, 虽然其它类型绿地也具有潜在的休闲游憩功能, 但不作为其首要功能。为此, 基于中国资源卫星应用中心陆地观测卫星数据平台的高分2 号卫星38 景影像, 利用ENVI软件完成正射校正、辐射定标、图像融合和大气校正等预处理, 生成配准后高分辨率影像(2 m); 然后以上海市行政边界为范围, 参照地理国情监测指标分类方法(GQJC03—2017), 结合上海市绿化和市容管理局公布的城市公园绿地数据, 采用人工目视解译的方法, 提取到370 个游憩绿地斑块, 其面积分布在0.17 hm2—695 hm2之间, 斑块平均面积和总面积分别为17.90 hm2和6621.33 hm2, 其中90%以上的游憩绿地斑块面积小于30 hm2(图1)。

2.2 评估模型构建

从绿地资源供给的角度, 将城市绿地的休闲游憩服务定义为游憩绿地满足居民休闲游憩活动需求的供给水平, 并采用休闲游憩服务指数和价值来衡量, 其主要受游憩绿地面积、种类、产权以及使用人口及其社会经济属性等因素影响[16]。首先, 城市游憩绿地的规模大小对居民使用效率有影响, 面积更大、设施更多的绿地空间受到游憩者更强烈的偏好和使用[26], 应从绝对的面积数量和人均占有量综合衡量供给能力[27]。其次, 到游憩绿地的距离和时间是影响绿地空间使用的重要限制因素[6], 也是国内外分析城市绿地可达性的常用指标[5–7], 可选用休闲游憩绿地服务半径覆盖率以及到居住区的距离两项指标来衡量城市绿地资源的可达性。此外, 归一化植被指数(NDVI)直接反映地表植被生长状况[28], 被用于衡量自然植被的美学质量[29]。因此, 选取游憩绿地的人均面积、面积比例、服务半径覆盖率、植被指数(NDVI)以及居住地与游憩绿地的距离共5项指标(表1), 来综合评估上海城市绿地的休闲游憩服务供给水平。

利用城市绿地的休闲游憩服务指数和价值综合衡量其供给水平。首先统计休闲游憩服务单项指标的值域分布, 并按照自然断裂法和标准差划分5 个等级和赋予相应的无量纲分值(表1), 然后采用加权求和模型计算休闲游憩综合指数, 各项指标权重设为等权; 最后利用Arcgis10.0软件的叠加分析工具, 得到城市绿地的休闲游憩服务指数(), 并利用单位游憩服务指数的影子价格()与绿地斑块面积() 计算得到相应经济价值(), 计算公式为:

图1 研究区地域组成

Figure 1 Administrative regions in Shanghai location of study area

表1 上海城市绿地的休闲游憩服务评价指标

式中:为城市绿地的休闲游憩服务指数(0–100),为第项指标的权重值(取0.2),Z为第项指标的标准化分值(表1),为单项指标个数(=5);是城市绿地的休闲游憩服务价值(元),A为第个绿地斑块的面积(m2),为单位游憩服务指数每平方米绿地的游憩价值(元/m2·),为游憩绿地斑块个数(=370)。

2.3 评估模型构建

采用移动窗口方法获取不同绿地栅格的单项指标值及休闲游憩服务指数。由于77%的上海城市游憩绿地斑块面积分布在10 hm2以下, 且城市绿地的最小服务半径多为250 m[27], 因此选用300 m×300 m移动窗口统计绿地评价指标, 共计64324个栅格。

人均游憩绿地面积采用移动窗口内的游憩绿地斑块面积之和与人口数量计算所得。由于以行政区为统计口径的人口普查数据难以表达小尺度人口分布的空间异质性, 而手机信令采集系统能动态持续获取手机用户的出行时间和位置等信息, 因此本研究采用2017年上海市手机信令时空大数据确定人口规模分布空间[30], 并选用2017 年3 月12 日至3 月24 日(10个工作日和3个非工作日)的夜间手机信号数据(0:00—5:00), 从而生成上海城市人口密度空间分布(图2)。

虽然不同研究者对城市绿地服务半径的设置存在一定差异[31–32], 但整体上来看, 城市绿地服务半径主要设置在300 m—2000 m之间。李华[27]通过上海市居民到访不同城市生态游憩空间的交通方式, 确定了居住区绿地、街头绿地、小型公园等各类生态游憩空间的核心服务半径在250 m—1900 m。因此, 以休闲游憩绿地面积为依据[16], 结合现有研究成果《城市绿地分类标准(CJJ/T85—2002)》[25], 重点针对面积10 hm2城市游憩绿地斑块设置不同服务半径(表2)。同时, 利用Arcgis10.0的缓冲区分析工具, 生成城市绿地斑块服务区范围, 并计算得到游憩绿地服务半径的覆盖率。

城市绿地到居住区的距离采用游憩绿地斑块中心与高密度人口聚居区的欧氏距离来表示[33], 其中居住区范围按照人口密度>10000 人·km-2的区域作为高密度聚居区人口聚居区[21]。在Arcgis10.0软件中利用欧氏距离工具, 计算每个城市游憩绿地斑块中心至最近居住区的直线距离, 并赋值到对应移动窗口的栅格内。

图2 基于手机信令数据的上海市人口密度分布

Figure 2 Distribution of population density in Shanghai based on mobile phone information in Shanghai

归一化植被指数(NDVI)可由卫星遥感影像的近红外波段和红波段计算得到, 数据来自美国地球资源观测系统数据中心合成的、时间分辨率16 d、空间分辨率250 m的MOD13Q1产品。该数据已经过几何精纠正、辐射校正、大气校正等预处理。首先对该数据集进行了Savitzky–Golay滤波, 以去除噪声干扰, 然后利用 MRT投影转换工具对MODIS数据进行投影和格式转化批处理, 并采用最大值合成法, 利用Arcgis10.0软件合成获得2017年上海城市绿地NDVI数据。

表2 上海城市绿地休闲游憩服务半径上海城市绿地的休闲游憩服务评价指标

此外, 城市公园游憩价值核算尚未有统一标准, 目前多采用旅行费用法(TCM)、条件价值法(CVM)以及公园门票收入作为核算依据[34–35], 但不同评价方法的核算结果差异显著。宋晴[36]将旅行费用法(TCM)、条件价值法(CVM)和直接收入法结合优化得出上海共青森林公园和鲁迅公园的游憩价值分别为4.07 亿元·a-1和6.28 亿元·a-1, 为此依据两个公园绿地面积与相应游憩服务水平, 可得到单位游憩服务指数公园绿地游憩价值()为19.56 元/(m2·)。

3 结果分析

3.1 休闲游憩服务供给水平

评估结果表明, 上海城市绿地的休闲游憩服务指数()变化在42—100之间, 平均值达到72, 说明上海城市绿地的休闲游憩服务水平整体较高, 其经济价值可达1116.18 亿元·a-1, 约合单位绿地面积的休闲游憩服务价值为1685.73 元·m-2。不过, 上海城市绿地以小面积公园分布为主, 斑块面积小于30 hm2的城市绿地高达90%, 但其休闲游憩服务价值主要受益于大面积的绿地斑块, 中小面积的绿地斑块的休闲游憩服务价值较高, 因此上海城市绿地面积与休闲游憩服务价值呈现出向两端集聚的分布趋势(图3)。

对休闲游憩服务指数与绿地斑块面积进行回归分析发现, 二者呈对数相关关系,相关指数达到0.516, 且在0.01水平上显著, 因此, 上海城市绿地斑块面积与其休闲游憩服务指数呈现出一定程度的正相关性, 且斑块面积小于30 hm2的城市绿地也符合该拟合趋势(图4)。

图3 城市绿地斑块面积分布及其休闲游憩服务价值

Figure 3 Patch areas and leisure service values of urban green spaces

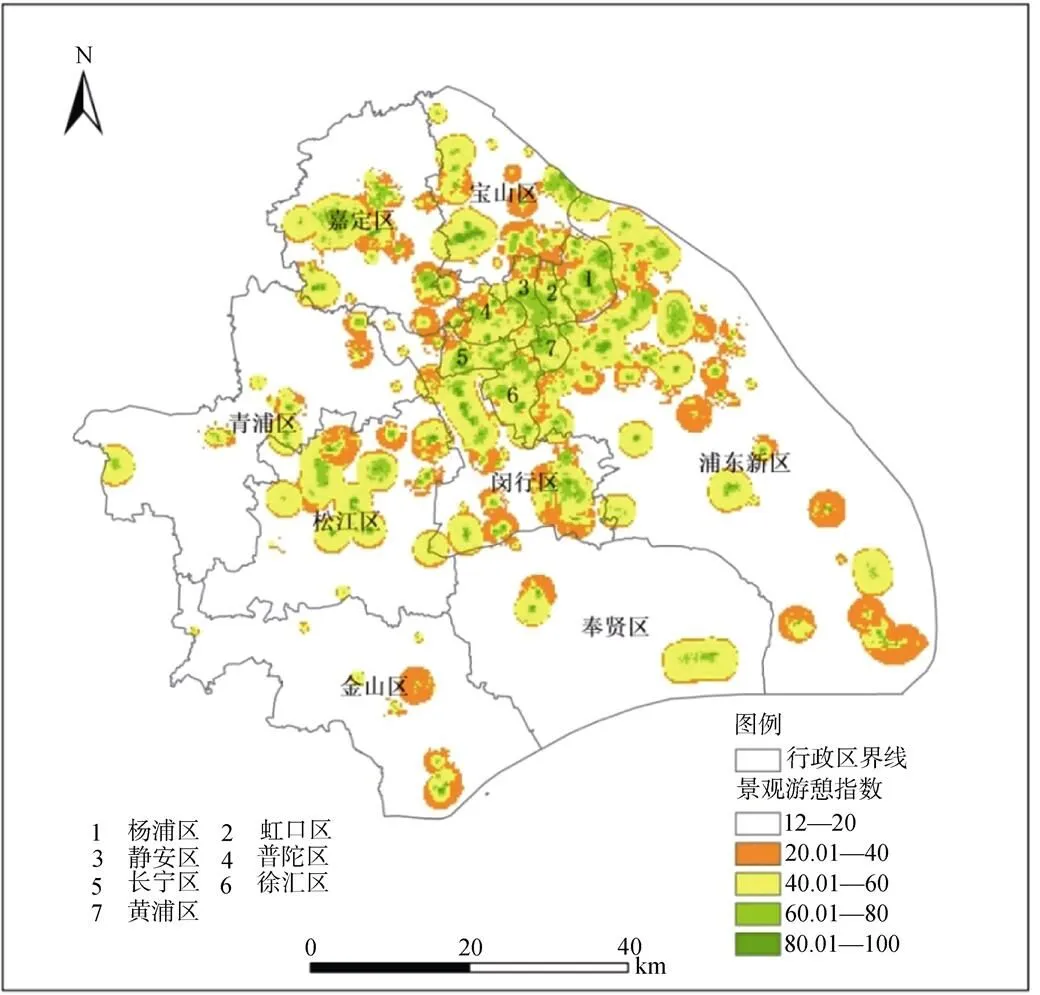

从上海城市绿地的休闲游憩服务空间分布来看, 提供高水平休闲游憩服务(≥80)的绿地斑块面积约5762.25 hm2, 占到上海城市绿地斑块面积的84.7%, 主要分布在中心城区以及嘉定区、宝山区、松江区、闵行区和奉贤区; 低水平休闲游憩服务(≤60)的绿地斑块面积为312.32 hm2, 约为城市绿地斑块总面积的4.6%, 广泛分布于城市绿地的周边地区; 而一般水平休闲游憩服务的绿地斑块面积(60<<80)呈离散分布, 其面积为726.76 hm2(图5)。

3.2 休闲游憩服务的区域差异

3.2.1 地区差异

由于上海城市绿地的地区分布不均衡[21], 绿地休闲游憩服务呈现出由中心城区向郊区逐渐增加的趋势(图6)。其中, 松江区和奉贤区绿地的休闲游憩服务指数最高(≥78), 然后是嘉定区、浦东新区、闵行区和杨浦区, 黄浦区、徐汇区、青浦区、宝山区以及金山区休闲游憩服务指数接近全市平均值(=72), 而普陀区绿地的休闲游憩服务指数最低(=68)。不过, 受城市绿地面积的影响, 浦东新区绿地的休闲游憩价值最高(231.52亿元·a-1), 贡献了全市20.73%的休闲游憩服务价值; 其次为嘉定区和松江区绿地的休闲游憩服务价值均占到15%; 闵行区、奉贤区和宝山区休闲游憩服务价值分别为131亿元·a-1、115亿元·a-1和101亿元·a-1; 杨浦区、青浦区、徐汇区、长宁区和静安区绿地的休闲游憩服务价值比例均介于2%—5%之间, 而虹口区、黄浦区、黄浦区和金山区休闲游憩服务价值均低于20亿元·a-1。因此, 上海城市绿地休闲游憩服务价值主要体现在浦东新区、嘉定区、松江区、闵行区和奉贤区(累计比例≥72%)。

图4 城市绿地斑块面积与休闲游憩服务指数的回归分析

Figure 4 Regression analysis between leisure service index and area of urban green spaces

图5 城市绿地的休闲游憩服务空间分布

Figure 5 Spatial distribution of leisure service index of urban green spaces

图6 上海市不同行政区绿地的休闲游憩服务

Figure 6 Leisure service index of urban green spaces in different districts

为观察不同地区绿地休闲游憩服务的受制约情况, 统计休闲游憩指标低值的城市绿地斑块(Z≤60)。结果发现, 城市绿地休闲游憩低值指标的斑块主要分布在闵行、宝山、嘉定等城市郊区(图7), 且受限指标主要为城市绿地面积(PGA)、面积占比(GAR)以及到居住区的距离(LGD), 其中浦东新区绿地受限斑块数量最多。对于中心城区而言, 虽然单项指标处于低值的绿地斑块数量较少, 但是普陀区、杨浦区和徐汇区城市绿地休闲游憩服务的指标受限数量较多, 低值指标主要集中在城市绿地面积(PGA)、面积占比(GAR)以及植被状况(NDVI)。

图7 上海市不同行政区绿地休闲游憩服务单项低值指标分布

Figure 7 Distribution of low leisure service index of urban green spaces in different districts

3.2.2 环路差异

依据上海市道路网的主要交通环线, 将内环线以里、内环—外环线、外环—郊区环线以及郊区环线以外的地区划分为4个区域(图1), 对比分析城市绿地休闲游憩服务的环路差异。结果发现, 城市绿地休闲游憩服务指数与价值均呈现出由内环向外环逐步增加的趋势(图8), 郊区环线以外地区城市绿地的休闲游憩服务指数高达75, 而内环线以里休闲游憩服务指数仅为69, 内环—外环线以及外环—郊区环线绿地的休闲游憩服务指数分别为71和74; 不过, 受城市绿地面积影响, 外环—郊区环线绿地的休闲游憩服务价值最高(431亿元·a-1), 贡献了全市城市绿地休闲游憩服务价值的37%; 其次为郊区环线以外的城市绿地, 其休闲游憩服务价值贡献比达到36%; 内环—外环线城市绿地休闲游憩服务价值为209.90亿元·a-1, 而内环线以里城市绿地的休闲游憩服务价值为70.16亿元·a-1, 仅为休闲游憩服务总价值的6%。

此外, 对休闲游憩指标低值(Z≤60)的绿地斑块统计发现, 存在休闲游憩服务指标受限的城市绿地斑块数量从内环向外环逐渐增加(图8), 主要原因在于绿地面积的逐渐增加所致, 且受限指标主要为城市游憩绿地面积(PGA)和面积占比(GAR)。其中, 郊区环线以外地区休闲游憩服务指标受限的绿地斑块分布最广, 然后是外环—郊区环线之间的城市绿地, 休闲游憩服务主要受制于城市绿地面积(PGA)、占比(GAR)以及到居住区的距离(LGD); 内环线以里以及内环—外环线休闲游憩服务指标受限的绿地面积较小, 且受限指标主要表现为城市绿地面积(PGA)、面积占比(GAR)和植被状况(NDVI)(图9)。

3.3 休闲游憩服务的受益人群

基于2017年上海市手机信令时空大数据, 获得城市人口密度分布空间(图2), 结果发现上海市平均人口密度是3648人·km-2, 且中心城区人口密度均高于10000 人·km-2, 而青浦区、金山区和奉贤区等远郊区的人口密度低于2500人·km-2。将上海市人口密度分布空间与城市绿地休闲游憩服务空间相叠加发现, 分别有897.63万人和324.62万人处在城市绿地休闲游憩服务的低值区和较低区, 即上海市约51%的人口未能享受到休闲游憩服务(表3); 可享受到一般水平的休闲游憩服务的城市人口约816.92 万人, 占到上海市总人口的34%, 相当于人均享用了280元·a-1的休闲游憩服务价值; 此外, 大约13%的上海市人口可分别享受到较高的休闲游憩服务, 其享用的人均休闲游憩服务价值为3916 元·人-1; 不过, 仅有45.99 万人可享用高水平的城市绿地休闲游憩服务, 不足上海城市总人口的2%, 但其人均占用的休闲游憩服务价值高达21.14 万元·人-1。因此, 上海城市绿地休闲游憩服务的受益人群中存在极大不公平现象。

因此, 为量化城市绿地休闲游憩服务与人口分布的空间匹配程度, 将休闲游憩服务指数与城市人口密度分别等级赋值, 并将相应等级值的空间图叠加, 将休闲游憩服务与人口密度相同等级的区域视为优良, 将最高等级与最低等级相组合的区域视为失衡, 其余地区视为一般, 结果发现, 上海城市人口分布与休闲游憩服务指数的空间匹配度较差(图10)。其中, 匹配优良区域面积约为20.65 万hm2, 占到区域总面积的35.80%, 且集中分布在中心城区的周边地区; 空间匹配程度一般的地区面积35.36 万hm2, 约为研究区的61.30%, 广泛分布在城市周边; 而空间匹配度失衡区域面积约1.68 万hm2, 虽然面积占比不到3%, 但是点状分布在中心城区以及近郊区, 是人口高度集中的居住生活区域, 因此亟需优化提升休闲游憩资源空间分布。

4 讨论与结论

4.1 讨论

城市绿地资源空间格局对其休闲游憩服务水平有着重要影响。目前有关休闲游憩服务的评价多从游憩活动的种类、数量、服务质量、游客评价等方面进行[37], 但易受休闲游憩参与者的主观感受影响[38]。该文从上海城市绿地资源供给的角度, 构建休闲游憩服务评估模型, 评价分析了休闲游憩服务的供给水平及其空间异质性。结果发现, 上海城市游憩绿地斑块约370个, 绿地斑块面积分布在0.17 hm2—695 hm2之间, 斑块平均面积和总面积分别为17.90 hm2和6621.33 hm2, 不过90%以上的游憩绿地斑块面积小于30 hm2。与纯粹的自然荒野相比, 城市绿地具有丰富多元化的休闲游憩资源。自2001年以来, 虽然上海城市绿地规模稳步增长, 但是休闲游憩空间需求并未根本性改善。原因是城市绿地面积中很大一部分为企事业单位的附属绿地、生产绿地以及街道绿地, 并不具有休闲游憩功能。比如徐飞等[39]调查上海外环线以内绿地结构组成发现, 单位附属绿地和居住区绿地比例占到40%和25%, 公园绿地仅为15%。受城市绿地与人口分布的共同影响, 上海城市绿地休闲游憩服务呈现出中心城区低于郊区以及由内环到外环递增的空间分布差异, 其原因一部分是由于城区人口高度集中造成人均绿地资源较少, 虽然部分城区绿地的休闲游憩质量较高, 另一部分原因在于中心城区公园绿地数量与规模均较小所致。姜佳怡等[40]基于城市兴趣点(POI)数据分析发现, 上海城市公园绿地呈现从中心向外围逐渐减弱的趋势, 与本研究结果一致。不过, 该研究重点评估了上海城市绿地的休闲游憩服务供给水平, 但其利用效率会受到使用者因素的影响, 比如种族[41–42]、年龄[43]、性别[26]、收入水平[44]等。城市绿地休憩设施品质对居民游憩满意度也有显著影响[45]。同时, 休闲游憩服务价值不仅受制于游憩服务质量和供给水平, 也与休闲游憩活动者的支付意愿、地方政府的管理收费措施等相关, 该文参照前人对典型公园游憩价值的测算结果来确定游憩绿地休闲游憩服务价值的做法还较为粗略。该研究中休闲游憩服务指标选择也未进行各项指标间的相关性分析, 且指标权重按照等权处理也较为简单, 未来研究需重点考虑不同指标间的相对重要性和采用更为客观的赋权方法。

图8 上海市交通环线绿地的休闲游憩指数

Figure 8 Leisure service index of urban green spaces in different roads

图9 交通环线绿地单项低值指标分布

Figure 9 Distribution of single index with low value in different roads

表3 上海城市绿地的休闲游憩服务受益人群

图10 上海城市绿地休闲游憩服务与人口空间分布耦合状况

Figure 10 Coupled spaces between population distribution and leisure service of urban green spaces in Shanghai

4.2 结论

该研究表明, 上海城市绿地的休闲游憩服务水平整体较高, 但主要表现在中心城区的绿地斑块, 且绿地面积与休闲游憩服务价值呈现出向两端集聚的分布趋势。从空间上来看, 上海城市绿地的休闲游憩服务呈现出由中心城区向郊区逐渐增加的趋势, 浦东新区、嘉定区、松江区、闵行区和奉贤区城市绿地的休闲游憩服务价值累计比例≥72%, 其原因主要是中心城区的休闲游憩绿地面积以及植被状况受到制约。此外, 城市绿地的休闲游憩服务呈现出由内环向外环逐步增加的趋势, 外环—郊区环线以及郊区环线以外的城市绿地分别贡献了休闲游37%和36%的休闲游憩服务价值, 主要受益于上述地区的丰富的绿地面积和良好的植被状况。不过, 目前仍有51%的人口未能享受到城市绿地的休闲游憩服务, 但不足2%的人口却享用了21.14 万元·人-1的休闲游憩服务价值, 上海城市绿地的休闲游憩服务存在极大不公平现象。同时, 城市人口分布与休闲游憩服务指数的空间匹配度较差, 约3%的空间匹配失衡区域恰好是人口高度集中的居住生活区域, 因此亟需优化提升该地区休闲游憩资源空间分布。

[1] 高吉喜, 宋婷, 张彪, 等. 北京城市绿地群落结构对降温增湿功能的影响[J]. 资源科学, 2016, 38(6): 1028–1038.

[2] 张彪, Amani-Beni M, 史芸婷, 等. 北京奥林匹克公园夏季绿地小气候及人体环境舒适度效应分析[J]. 生态科学, 2018, 37(5): 77–86.

[3] 陈龙, 谢高地, 盖立强, 等. 道路绿地消减噪音服务功能研究—以北京市为例[J]. 自然资源学报, 2011, 26(9): 1526–1534.

[4] 佘欣璐, 高吉喜, 张彪. 基于城市绿地滞尘模型的上海市绿色空间滞留PM2.5功能评估[J]. 生态学报, 2020, 40(8): 2599–2608.

[5] 王亚茹, 盛明洁. 国外城市绿色空间对体力活动的影响研究综述[J]. 城市问题, 2019(12): 97–103.

[6] 史春云, 陶玉国. 城市绿地空间环境公平研究进展[J]. 世界地理研究, 2020, 29(3): 621–630.

[7] 屠星月, 黄甘霖, 邬建国. 城市绿地可达性和居民福祉关系研究综述[J]. 生态学报, 2019, 39(2): 421–431.

[8] BERTRAM C, REHDANZ K. The role of urban green space for human well-being. Ecological Economics[J], 2015, 120: 139–152.

[9] 俞孔坚, 段铁武, 李迪华, 等. 景观可达性作为衡量城市绿地系统功能指标的评价方法与案例[J]. 城市规划, 1999, 23(8): 8–11.

[10] 张雪梅, 申广荣. 基于不同交通方式的上海浦东新区公园可达性分析[J]. 上海交通大学学报(农业科学版), 2019, 37(3): 9–16.

[11] 桂昆鹏, 徐建刚, 张翔. 基于供需分析的城市绿地空间布局优化—以南京市为例[J]. 应用生态学报, 2013, 24(5): 1215–1223.

[12] 李华. 上海城市生态游憩空间格局及其优化研究[J]. 经济地理, 2014, 34(1): 174–180.

[13] 吴健生, 司梦林, 李卫锋. 供需平衡视角下的城市公园绿地空间公平性分析—以深圳市福田区为例[J]. 应用生态学报, 2016, 27(9): 2831–2838.

[14] 许基伟, 方世明, 刘春燕. 基于G2SFCA的武汉市中心城区公园绿地空间公平性分析[J]. 资源科学, 2017, 39(3): 430–440.

[15] TU Xingyue, HUANG Ganlin, WU Jiangguo. Contrary to common observations in the West, urban park access is only weakly related to neighborhood socioeconomic conditions in Beijing, China[J]. Sustainability, 2018, 10(4): 1–12.

[16] 陈静, 肖扬. 效率与公平视角下全球城市的城市绿地评价研究—以上海为例[J]. 城市建筑, 2019, 16(1): 17–22.

[17] Wu Zhen, CHEN Ruishan, MEADOWS M E, et al. Changing urban green spaces in Shanghai: trends, drivers and policy implications[J]. Land Use Policy, 2019(87): 104080.

[18] 张佳书, 吴承照. 日本乡村6次产业化对上海郊野公园发展的启示——以日本广岛县世罗町农村公园为例[J]. 上海农业学报, 2019, 35(3): 123–129.

[19] 张玉鑫. 快速城镇化背景下大都市生态空间规划创新探索[J]. 上海城市规划, 2013(5): 7–10.

[20] FAN Peilei, XU Lihua, YUE Wenze, et al. Accessibility of public urban green spaces in an urban periphery: the case of Shanghai[J]. Landscape and Urban Planning, 2017, 165: 177–192.

[21] GU XiaoKun, TAO Siyuan, DAI Bing. Spatial accessibility of country parks in Shanghai, China[J]. Urban Forestry & Urban Greening, 2017, 27: 373–382.

[22] 刘震, 戴泽钒, 娄嘉军, 等. 基于数字足迹的城市游憩行为时空特征研究—以上海为例[J]. 世界地理研究, 2019, 28(5): 95–105.

[23] 上海市统计局. 2018年上海统计年鉴[R]. 北京: 中国统计出版社, 2018.

[24] 刘新秀, 徐珊珊, 曹林奎. 崇明岛乡村文化旅游资源及其开发策略研究[J]. 上海农业学报, 2018, 34(5): 126– 132.

[25] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 城市绿地分类标准(CJJ/T85–2017)[R]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2017.

[26] WRIGHT W H E, ZARGER R K, MIHELCIC J R. Accessibility and usability: Green space preferences, perceptions, and barriers in a rapidly urbanizing city in Latin America. Landscape and Urban Planning, 2012, 107(3): 272–282.

[27] 李华. 城市生态游憩空间服务功能评价与优化对策[J]. 城市规划, 2015, 39(8): 64–70.

[28] 唐亮, 何明珠, 许华, 等. 基于无人机低空遥感的荒漠植被覆盖度与归一化植被指数验证及其对水热梯度的响应[J]. 应用生态学报, 2020, 31(1): 35–44.

[29] 潘影, 肖禾, 宇振荣. 北京市农业景观生态与美学质量空间评价[J]. 应用生态学报, 2009, 20(10): 2455–2460.

[30] XIAO Yang, WANG De, FANG Jia. Exploring the disparities in park access through mobile phone data: Evidence from Shanghai, China[J]. Landscape and Urban Planning, 2019, 181: 80–91.

[31] 马晓虹, 甄帅. 公园绿地服务面积与可达性研究[J]. 城乡建设, 2018(20): 49–51.

[32] 张金光, 赵兵. 基于可达性的城市公园选址及布局优化研究[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2018, 42(6): 151–158.

[33] 李浪娇, 刘江涛, 任福. 基于细粒度人口数据的深圳公园绿地可达性评价[J]. 测绘与空间地理信息, 2017, 40(9): 38–43.

[34] JIM C Y, CHEN W Y. Recreation–amenity use and contingent valuation of urban green space in Guangzhou, China[J]. Landscape and Urban Planning, 2006, 75(1/2): 81–96.

[35] 严娟娟, 黄秀娟. 基于TCM方法的旅行成本测算与游憩价值评估研究: 以福州国家森林公园为例[J]. 北京林业大学学报: 社会科学版, 2016, 15(4): 62–67.

[36] 宋晴. 优化旅行费用法评估上海城市公园游憩价值[J]. 中国园林, 2018(S1): 46–49.

[37] 孙琨, 钟林生, 张爱平, 等. 城市生态游憩空间休闲价值对比分析—以常熟市为例[J]. 地理研究, 2016, 35(2): 256–270.

[38] 李英, 朱思睿, 陈振环, 等. 城市森林公园游憩者感知差异研究—基于城市休闲服务供给视角[J]. 生态经济, 2019, 35(1): 114–118.

[39] 徐飞, 张桂莲, 王亚萍, 等. 上海城市绿地结构初步分析[J]. 现代农业科技, 2008(14): 70–71,73.

[40] 姜佳怡, 戴菲, 章俊华. 基于POI数据的上海城市功能区识别与绿地空间评价[J]. 中国园林, 2019, 35(10): 113–118.

[41] TALEN E. The social equity of urban service distribution: an exploration of park access in pueblo, colorado, and macon, georgia[J]. Urban Geography, 1997, 18(6): 521– 541.

[42] SISTER C, WOLCH J, WILSON J. Got green? addressing environmental justice in park provision[J]. Geo-Journal, 2010, 75(3): 229–248.

[43] HUNG K, CORMPTON J L. Benefits and constraints associated with the use of an urban park reported by a sample of elderly in Hong Kong[J]. Leisure Studies, 2006, 25(3): 291–311.

[44] WOLCH J, WILSON J P, FEHRENBACH J. Parks and park funding in LOS Angeles: An equity-mapping Analysis[J]. Urban Geography, 2005, 26(1): 4–35.

[45] 廖嘉元, 汤晓敏. 上海徐汇滨江绿地休憩设施质量评价[J]. 上海交通大学学报(农业科学版), 2017, 35(6): 74–79.

The leisure service and its spatial differences of urban green space in Shanghai

ZHANG Biao1,2,*, XIE Zixia3, HAO Liang4, GAO Jixi5

1. Institute of Geographical Sciences and Natural Resources, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China 2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 3. Guangdong Provincial Academy of Environmental Science, Guangzhou 510045, China 4. College of Earth Science and Resources, Chang'an University, Xi'an Shaanxi 710054, China 5. Ministry of Ecology and Environment Center for Satellite Application on Ecology and Environment, Beijing 100094, China

Urban green spaces can provide multiple ecosystem services for citizens, since abundant previous studies have focused on the spatial accessibility of urban green space, few papers report that the leisure service provision of urban green spaces in Shanghai. This paper built an empirical model of leisure service on basis of urban green spaces pattern, estimated the provision level and spatial heterogeneities of leisure service in Shanghai, and identified the beneficiary population from leisure service of urban green spaces. The results indicated that, the averaged provision index of leisure service was 72, and its economic value reached 111.62 billion RMB per year. Approximately 85% of urban green spaces, which concentrated in central urban area, provided high leisure service (RQI≥80). Therefore, the leisure service of urban green spaces presented increasing tendencies from central area to suburb and/or from inner ring road to outer ring road. The green spaces in Pudong new district, Jiading district, Songjiang district, Minhang district and Fengxian district jointlycontributed 72% of the total leisure service, and approximately 73% of the leisure service was generated from the urban green spaces beyond the outer ring road. The leisure services from other districts and within outer ring road were restricted by urban green space areas and their vegetation qualities. Additionally, about 51% of the total population could not enjoy the leisure service in Shanghai, yet less than 2% of the population enjoyed the 85% of the leisure service, so the spatial match level between leisure service and population distribution belonged to medium. The area percentage of the high match level region reached 36% of the total study area, and nearly 3% was out of balance where needing to the optimization on landscape pattern of urban green spaces.

urban space; leisure service; spatial difference; Shanghai

10.14108/j.cnki.1008-8873.2022.02.014

Q149; TU985.2

A

1008-8873(2022)02-114-10

2020-06-24;

2020-07-06

上海城市生态功能特征指标监测与效益评估技术研究(上海市环保科研项目:沪环科<2018>第2号)

张彪(1980—), 男, 山东郓城人, 博士, 副研究员, 主要从事城市与区域生态学研究, E-mail: zhangbiao@igsnrr.ac.cn

通信作者:张彪

张彪, 谢紫霞, 郝亮, 等. 上海城市绿地休闲游憩服务供给状况评估[J]. 生态科学, 2022, 41(2): 114–123.

ZHANG Biao, XIE Zixia, HAO Liang, et al. The leisure service and its spatial differences of urban green space in Shanghai[J]. Ecological Science, 2022, 41(2): 114–123