胫后肌与腓骨短肌平衡前移术在儿童高弓内翻足治疗中的应用

杨劼 杨征 闫桂森 龚晓峰

北京积水潭医院小儿骨科,北京 100035

高弓内翻足是一种复杂的足部畸形,发病率为10%~20%[1-2]。 约 2/3 的高弓内翻足患儿合并神经系统疾病,包括脑瘫、脊髓灰质炎、脑脊膜膨出、脊髓栓系等,其中进行性腓骨肌萎缩症(charcot-marie-tooth,CMT)是其主要病因。 这些神经系统疾病均会造成肌肉力量的失衡,进而导致患儿出现行走不稳、穿鞋困难等症状[1-2]。 高弓内翻足畸形会随着生长发育而进展,至骨骼成熟后出现疼痛及功能残疾[3]。 恢复足部肌力平衡是防止畸形复发的关键,传统手术常用肌腱移位方法包括胫前肌外移、胫后肌前移、腓骨长肌加强腓骨短肌等。 2015 年开始,北京积水潭医院小儿骨科采用胫后肌、腓骨短肌平衡前移术治疗高弓内翻足,与目前常用的肌腱移位手术相比,缩短了手术时间,降低了手术难度,现报道如下。

材料与方法

一、研究对象

北京积水潭医院小儿骨科2016—2018 年采用胫后肌、腓骨短肌平衡前移术治疗的高弓内翻足患儿共21 例(共25 足)。 病例纳入标准: ①合并神经肌肉疾病的高弓内翻足畸形; ②胫后肌、腓骨短肌肌力4 级以上; ③术后随访时间≥3 年。 排除标准:①创伤、肌肉神经外伤、瘢痕挛缩、先天性骨骼畸形等原因导致的高弓足畸形; ②临床及随访资料不完整。 收集患儿临床资料(包括性别、侧别、家族史、出生病史、发育异常病史、首发症状、手术时年龄、手术方式、并发症、术后巩固治疗及随访时间)以及术前、术后影像学资料。

二、临床及影像学资料

术前、术后随访拍摄负重位足正侧位片及踝关节正侧位片。 测量角度包括:跟骨倾斜角(正常值17°~32°),Meary 角(侧位第一跖骨-舟骨角,正常值 <4°),Kite 角(正位跟骨-舟骨角,正常值 15°~30°),Hibbs 角(侧位跟骨轴线与第一跖骨夹角,正常值<45°)。 分别由两名骨科医生,一名影像学医生进行测量。 对所有入组患儿行“木块试验”,外侧垫高,第一至第三跖骨自然下垂,判断有无跟骨固定内翻。 试验假设前足畸形为初始畸形,用于评估后足畸形是否柔软型或可矫正,畸形是否只发生在前足(图1)。

图1 评价跟骨有无固定内翻的不同方法 A:Mubarak & Van Valin 跪位前足旋前检查法:患儿背向跪坐,前足被动旋前,抬高外侧柱,跟骨内翻消失; B:木块试验(coleman block test):患儿背向站立,木块抬高患侧足外侧柱,跟骨内翻消失Fig.1 Different methods for evaluating fixed varus of calcaneus

高弓内翻足临床分型(Sabir and Lyttle 分型):Ⅰ型为柔软、可被动矫正的高弓足,通常仅第一跖骨下垂;Ⅱ型为第一跖骨下垂,前足旋前,被动矫正困难;Ⅲ型为前足高弓内翻畸形伴足底胼胝形成;Ⅳ型通常骨骼畸形明显,不能跖行负重;Ⅴ型为前足高弓、旋前畸形,跟骨内翻,仰趾畸形伴趾间关节背侧脱位,明显骨骼畸形。

三、手术操作

手术治疗包括软组织松解手术、骨性手术、肌力平衡手术三部分,患儿平卧于手术床上,经软组织松解术与足部截骨手术矫正马蹄高弓畸形。 具体操作步骤根据患儿病情及矫正效果调整。 对跖筋膜、距舟内侧关节囊等足后内侧软组织进行松解后,第一跖骨下垂畸形改善,足底“三脚架”平衡,则不需要联合足部截骨,于畸形矫正位,经皮穿克氏针固定,直接进行肌腱移位以平衡足内外侧肌肉力量。 如经过足后内侧软组织松解,仍不能平衡足底“三脚架”,则需行内侧楔骨撑开、外侧骰骨闭合截骨或第一跖骨基底截骨,如畸形较重则采用中跗关节截骨矫正,再进行肌腱移位治疗。 对于跟骨固定内翻患儿(术前可根据木块试验判断),还需要进行跟骨截骨矫正畸形。

胫后肌、腓骨短肌平衡前移术:于胫后肌止点处松解胫后肌肌腱,自内踝上方切口牵出,经内踝前方皮下通道与胫前肌肌腱近止点处编织缝合;腓骨短肌肌腱接近止点2 cm 处切断并游离,自外踝上方切口牵出,经外踝前方皮下通道,与原腓骨短肌肌腱断端编织缝合。

四、临床疗效评价指标

采用美国矫形外科足踝协会(American Orthopedic Foot & Ankle Society,AOFAS)踝-后足评分系统和踝足功能(foot and ankle ability measure,FAAM)评分系统评价足踝功能。 AOFAS 评估包括疼痛、功能和自主活动、支撑情况、最大步行距离(街区)、地面步行、反常步态、前后活动(屈曲加伸展)、后足活动(内翻加外翻)、踝-后足稳定性(前后及内翻-外翻)、足部力线;满分100 分,分级标准:90 ~100 分判定为优,75 ~ 89 分判定为良,50 ~74 分判定为可,<50 分判定为差。 FAAM 由日常活动量表和体育活动子量表组成。

五、统计学处理

采用SPSS 25.0 进行统计学分析。 所有服从正态分布的计量资料以表示,组间比较采用重复测量方差分析;均数的两两比较采用趋势成分分析;P <0.05 为差异有统计学意义。

结 果

21 例中,8 例术后足后内侧软组织松解,跟腱延长;17 例术后软组织松解,跟腱延长。 无一例针对爪型趾进行专门治疗。 并发症:1 例畸形复发,进一步行第一跖骨截骨治疗;1 例跟骨后内侧软组织坏死,长期换药后愈合。

患儿多因经常崴脚就诊,主诉运动时扭伤、踝关节不稳、足底胼胝疼痛,第一跖骨下垂导致跖趾关节压力增加、足底胼胝、滑囊炎,内侧足底磨损加快。 进行性腓骨肌麻痹患儿11 例(52.3%),脑脊膜膨出1例(4.8%),其余9 例经神经内科会诊未明确诊断。根据临床症状分类: ①柔软型,跟骨内翻可通过“木块试验”矫正,共7 例9 足; ②僵硬型,固定跟骨内翻、跟骨高弓,不能通过“木块试验”矫正,共14 例16 足。 Sabir and Lyttle 分型:Ⅱ型 1 例 1 足,Ⅲ型 10例 11 足,Ⅳ型 8 例 10 足,Ⅴ型 2 例 3 足。

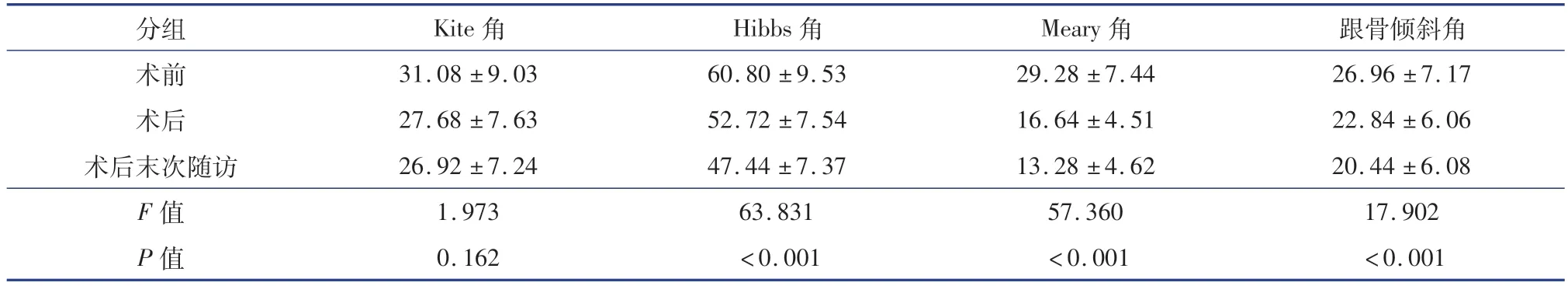

Kite 角的术前、术后、末次随访(术后3 年以上)结果差异无统计学意义(F =1.973,P =0.162)。Hibbs 角术前、术后、末次随访结果差异有统计学意义(F =63.831,P <0.001),通过两两比较发现,术前与术后、末次随访Hibbs 角差异均有统计学意义(P <0.001),术后、末次随访 Hibbs 角差异无统计学意义(P >0.05)。 Meary 角术前、术后、末次随访结果差异有统计学意义(F =57.360,P <0.001),且随着时间推移,Meary 角有逐渐减小的趋势。 跟骨倾斜角的术前、术后、末次随访结果差异有统计学意义(F =17.902,P < 0.001),且随着时间推移,跟骨倾斜角有逐渐减小的趋势。 AOFAS 评分及FAAM 评分的术前、术后、末次随访结果差异均有统计学意义(P <0.05)。 详见表1、图 2。

图2 10 岁高弓内翻足患儿术前、术后及术后4 年X 线片 A、B:术前足负重位X 线片,右足马蹄高弓,前足内收畸形; C、D:右足后内侧软组织松解,跟腱延长,行胫后肌、腓骨短肌平衡前移手术,术后6 周,畸形矫正尚可; E、F:术后4 年负重位右足正侧位X 线片,高弓内翻畸形进一步改善Fig.2 Preoperative,postoperative and 4-year follow-up radiological images of a 10-year-old boy with pes cavovarus

表1 21 例(25 足)高弓内翻足患儿手术前后及末次随访负重位足正侧位Kite 角、Hibbs 角、Meary 角、跟骨倾斜角测量结果比较(,°)Table 1 Measurement results of Kite,Hibbs,Meary and calcaneal inclination angles at frontal and lateral sides of foot in weight-bearing position(,°)

表1 21 例(25 足)高弓内翻足患儿手术前后及末次随访负重位足正侧位Kite 角、Hibbs 角、Meary 角、跟骨倾斜角测量结果比较(,°)Table 1 Measurement results of Kite,Hibbs,Meary and calcaneal inclination angles at frontal and lateral sides of foot in weight-bearing position(,°)

分组 Kite 角 Hibbs 角 Meary 角26.96 ±7.17术后 27.68 ± 7.63 52.72 ± 7.54 16.64 ± 4.51 22.84 ± 6.06术后末次随访 26.92 ±7.24 47.44 ±7.37 13.28 ±4.62 20.44 ±6.08 F 值 1.973 63.831 57.360跟骨倾斜角术前 31.08 ± 9.03 60.80 ± 9.53 29.28 ± 7.44 17.902 P 值 0.162 <0.001 <0.001<0.001

讨 论

一、儿童高弓足的病因与病理改变

高弓足是一类复杂畸形,由神经肌肉疾病所致,主要表现为足部外观畸形、疼痛、胼胝、行走不稳定、穿鞋困难。 肌力不平衡是畸形的启动因素,包括内在肌和外在肌失衡、内在肌萎缩、动力肌与拮抗肌失衡。 CMT 是高弓足常见病因之一,表现为胫后肌、腓骨长肌肌力较强,使后足内翻,第一跖骨头下降;胫前肌和腓骨短肌的肌力弱,不能使足部有效外翻转,导致后足内翻以及前足旋前、内收畸形。 足底内在肌挛缩导致足纵弓增加,“三脚架”机制失衡,出现高弓足畸形[4]。 当胫前肌肌力减弱,需要伸趾肌辅助背屈踝关节,逐渐出现足趾仰趾畸形。 随着病情进展,足内在肌挛缩、踇长伸肌过紧可导致趾间关节屈曲畸形,形成“绞盘效应”,进一步出现爪型趾畸形。

二、儿童高弓足的保守与手术治疗

高弓足的最初阶段是前足畸形,中足及后足为继发适应造成的畸形[5]。 轻度的高弓足,第一跖骨跖曲可以被动矫正,当后足柔软、Meary 角大于15°时,应立即使用可行走矫形石膏或足部矫形支具治疗[6]。 前足外侧垫高,跖骨头垫高,增加跖筋膜牵拉,控制动力性趾畸形。 非负重区加高,给予支撑,伴有踝关节下垂的患儿需要用踝足支具控制踝关节。 物理治疗对于预防挛缩,保持肌肉正常本体感觉非常重要。 也有研究认为对于高弓足(尤其是重度的高弓足),保守治疗几乎无效[7]。 手术是儿童高弓足的主要治疗方法,但手术指征尚不统一。 在手术矫正后,畸形反弹几乎不可避免[8]。 畸形矫正效果、动力平衡的重新建立,被认为是保持疗效、防止畸形复发的关键,也是当前研究的重点。 已有文献报道,第一跖骨截骨术、腓骨长肌移位加强腓骨短肌术、跖筋膜松解术、改良Jones 手术均可以矫正畸形,复发率低于20%。 在平均26.1 年的随访中,无一例患儿需要进行三关节融合手术[9]。

本研究中Sabir & Lyttle 分型Ⅲ型以上共20 例24 足,畸形严重且不能通过手法被动矫正,需要通过手术矫正。 手术治疗包括足后内侧与足底软组织松解手术、骨性手术、肌力平衡手术三部分。 腓总神经功能受损后的肌腱移位,通常采用腓骨长肌移位,以使腓骨短肌、胫后肌前移,加强踝关节背屈力量。 后期软组织松解不能矫正畸形,需要配合截骨手术进行治疗,经典的骨性手术包括: ①抬高内侧柱、短缩外侧柱的相关手术; ②调整跟骨力线的截骨手术。 对于年龄较小的CMT 患儿,保留足部小关节的手术保留了距下关节活动,可减少踝关节骨性关节炎的发生。 内侧第一为跖骨截骨可解决绝大部分高弓畸形,内侧楔骨基底撑开截骨可进一步改善前足畸形,后足残余畸形可通过跟骨截骨治疗。 本研究中,17 足行骨性手术,8 足未行骨性手术,可见需要通过骨性手术进一步矫正畸形者占绝大部分,说明软组织挛缩多伴骨性畸形。 Wicart等[5]推荐使用跟骨截骨术、跖侧松解术、内侧楔骨撑开截骨术联合治疗进行性腓骨肌麻痹所致的高弓足畸形,其中约50%的患儿需要进行二次手术翻修,31%的患儿平均6.9 年后进行三关节融合手术,三关节融合术后再手术率为36%~50%[10]。

三、儿童高弓内翻足预后的影响因素

高弓内翻足畸形的严重程度由初始基因和突变类型决定[11]。 一般初次发病年龄在 10 岁后,最初表现为柔软性跟骨内翻,多数患儿会出现不可矫正的跟骨内翻[12]。 对于柔软型高弓足(无固定跟骨内翻畸形),可以通过跖筋膜松解、第一跖骨背侧骨骺阻滞进行治疗。 在过去,三关节融合术被认为可帮助患儿恢复良好力线及功能,但长期随访发现,三关节融合术会导致相邻关节出现骨性关节炎[13]。Wetmore 等[14]随访经三关节融合治疗的 CMT 患儿21 年,发现约20%出现继发踝关节融合,约77%出现足踝关节退化。

术后复发是治疗高弓足需要解决的问题,因为肌力不平衡是导致畸形复发的主要因素,采用胫后肌、腓骨短肌平衡前移可以减少畸形复发。 微创手术可降低后期三关节融合手术治疗的概率,而对于进展性病例,足踝支具需要在手术后长期佩戴[7]。

四、胫后肌、腓骨短肌平衡前移的效果与优势

确定肌力不平衡后,足内侧肌、外侧肌的肌力不平衡是导致马蹄高弓足的主要病因,因此平衡肌力对于疾病的早期治疗及复发的预防都有着很重要的作用。 常用的肌腱移位方法包括:胫前肌外移(无足下垂)、胫后肌前移(有足下垂)、腓骨长肌转移至腓骨短肌等;其中胫后肌前移需要增加切口,建立经骨间膜的肌腱走行通道,在中间楔骨或第二跖骨基底重建肌腱止点,手术操作相对复杂。 随着病情进展或肌肉力量下降,可能出现肌力再次失衡,导致畸形复发。 胫后肌与腓骨短肌前移手术适用于存在肌肉神经病变的患儿,对于胫后肌及腓骨短肌损伤不严重的患儿,肌力需维持在4 级以上,这样才能确保肌腱移位术后仍有充分肌力维持足部力量平衡。 手术操作过程中不需要在骨质上重建肌腱止点,可利用胫前肌、腓骨短肌原止点直接缝合;不需要增加切口,建立骨间膜隧道,减少了操作步骤;手术操作简单,利于推广。 操作要点: ①跟腱及后关节囊切口比常规手术稍偏前,在同一切口内进行胫后肌肌腱的游离和牵出; ②胫后肌肌力很强,经皮下隧道在踝管外走行,通过皮下隧道调整肌肉张力,促进踝关节内侧肌、外侧肌肌力平衡,同时背屈踝关节; ③于距离原止点2 cm 处切断腓骨短肌,保留充分长度进行缝合,重叠缝合后张力不宜过大,预防术后前足过度外展。

综上,儿童高弓内翻足本质上是一种肌力失衡导致的畸形,治疗的关键是重获平衡。 胫后肌、腓骨短肌平衡前移术治疗儿童高弓内翻足操作简单,可以较好地维持术后足部畸形矫正效果。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明论文调查设计为杨劼、杨征,数据收集与分析为杨劼,论文结果撰写为杨劼,论文讨论分析为杨劼、闫桂森;文献检索为杨劼、龚晓峰