辱虐管理的成因*

王海珍 耿紫珍 丁 琳 单春霞

辱虐管理的成因*

王海珍 耿紫珍 丁 琳 单春霞

(西安外国语大学商学院, 西安 710128)

辱虐管理会对组织和员工造成一系列消极影响, 因此探究辱虐管理的成因对于减少和预防辱虐管理十分必要和重要。现有研究认为辱虐管理与主管的个人特征有关, 或是主管自我损耗或社会学习的结果, 也与受害者的特征有关。在回顾现有研究的基础上, 基于情感事件理论提出了新的研究框架, 并指出未来研究应关注主管对辱虐管理的态度、组织内关于辱虐管理的规范以及主管自我控制资源的恢复在辱虐管理产生过程中的作用。

辱虐管理, 自我损耗, 社会学习, 受害者特征, 情感事件理论

1 引言

辱虐管理(abusive supervision)是指员工知觉到的管理者所持续表现出的怀有敌意的言语和非言语行为, 其中不包括身体接触行为(Tepper, 2000)。辱虐管理的具体表现主要有:嘲笑或贬低下属、漠视下属、粗鲁无礼地对待下属等。辱虐管理在当今的组织里并不少见(Schat et al., 2006)。近20年来, 大量研究发现辱虐管理会对员工和组织造成一系列消极影响, 如降低了员工的工作绩效和创造力, 导致员工离职, 致使员工出现焦虑、抑郁等心理问题(详见综述Tepper et al., 2017)。因此, 探索辱虐管理出现的原因及机理, 研究如何减少并预防辱虐管理成为组织管理学界近年来研究的热点问题。在过去十几年间, 国内外主流期刊上发表了大量的实证研究分析辱虐管理的成因, 亟需对这些研究进行回顾, 以归纳、整合主要研究结论, 厘清研究脉络并探索未来的研究方向。

然而, 目前还没有研究全面总结辱虐管理的成因。Zhang和Bednall (2016) 对2014年以前发表的相关研究进行了元分析, 将辱虐管理的前因变量归纳为:主管、组织、下属以及主管与下属的人口学特征等四个方面的因素。然而, 在2015~2020年间, 国内外学术期刊又刊出了近70篇关于辱虐管理前因变量的研究, 不仅识别出了新的导致辱虐管理的因素, 还逐渐形成了几种主要的理论解释。本文将全面梳理辱虐管理前因变量的实证研究, 总结辱虐管理产生的理论解释和主要结论; 在此基础上, 提出新的理论框架以弥补现有研究的不足, 并探索未来研究的发展方向。

2 辱虐管理成因的研究现状

现有研究主要从主管特征、自我损耗理论、社会学习理论与受害者促发理论等视角来解释辱虐管理的产生原因。

2.1 主管特征视角的研究

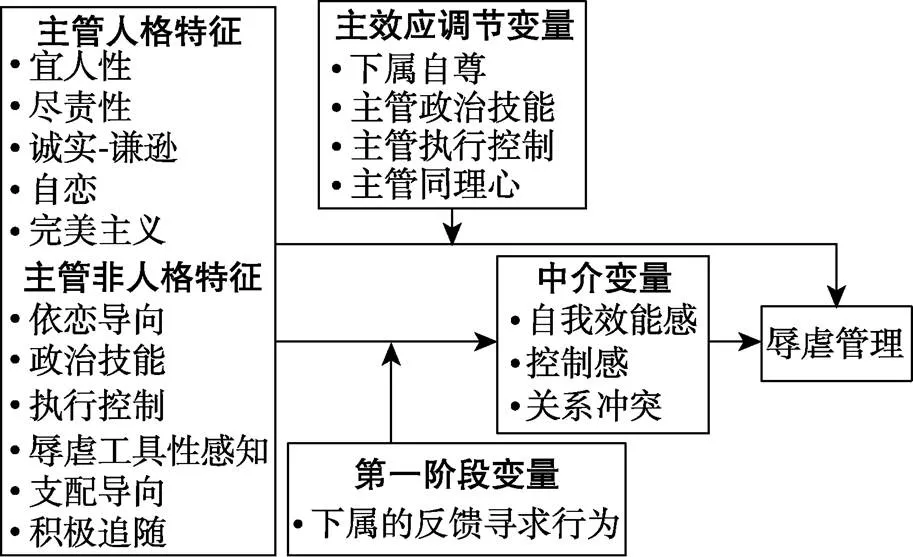

早在2007年, Tepper就指出辱虐管理与主管的特征有关。后续研究不断印证了这一观点, 发现了不少与辱虐管理相关的主管的人格特征和非人格特征。这些研究总结在图1之中。

(1)主管的人格特征

在最能表现人格特质的大五人格中, 宜人性和尽责性都被发现与辱虐管理相关。宜人性高的主管会考虑下属的感受而较少采取辱虐管理(Breevaart & de Vries, 2017)。但出乎意料的是, 尽责性高的主管被发现有更多的辱虐管理(Camps et al., 2016), 可能的解释是尽责性高的主管更想要训诫下属, 而辱虐管理是训诫下属的手段之一。除了大五人格之外, 其他一些人格特征也与辱虐管理有关。例如, 诚实−谦逊的主管不会采取辱虐下属的方式来达到个人目的, 因此较少表现出辱虐管理(Breevaart & de Vries, 2017)。完美主义人格的主管会过于担心失败而缺乏控制感, 就会想要通过辱虐管理加强对下属的控制, 表现出较多的辱虐管理行为(Guo et al., 2020)。马基雅维利主义的主管或是自恋的主管往往过于自我、缺乏同理心, 就会滥用职权表现出辱虐行为(Kiazad et al., 2010; Nevicka et al., 2018; Waldman et al., 2018)。

图1 主管特征视角的研究

资料来源: 作者根据文献整理而成

(2)主管的非人格特征

在非人格特征方面, 已有研究发现主管的依恋导向、控制能力(执行控制、政治技能)以及认知特征都与辱虐管理相关。Robertson等(2018)发现:主管的亲密或依赖依恋导向与辱虐管理负相关; 而焦虑依恋导向与辱虐管理正相关。这是因为持亲密或依赖依恋导向的主管, 对自己的人际交往能力很有信心, 社会自我效能感更强, 因此能够积极地看待与下属的关系, 便不会采用辱虐管理这样的消极手段对待下属(Robertson et al., 2018); 相反, 焦虑依恋导向的主管往往注意消极的一面, 社会自我效能感更差, 无法控制自己的反社会想法, 便容易表现出辱虐行为(Robertson et al., 2018)。Waldman等(2018)关注了主管先天和后天的控制能力——执行控制和政治技能带来的影响。执行控制(executive control)包含抑制、存储、灵活认知等功能, 这些功能可以帮助员工控制自己的情绪和想法, 并作出灵活的调整, 因而是个人先天控制能力的体现(Waldman et al., 2018)。政治技能则是一种后天习得的理性控制能力, 指包括社交敏锐度、人际影响力、网络能力和外显真诚等方面的社交能力(Ferris et al., 2005)。Waldman等(2018)发现, 高执行控制或是高政治技能的主管都有更强的自控能力, 较少表现出辱虐管理(Waldman et al., 2018)。除了能力之外, 辱虐工具性感知也被发现与辱虐管理有关, 持这种认知的主管认为辱虐管理有助于实现个人目标, 因此对他们而言辱虐管理是一种策略性行为(Watkins et al., 2019)。威权领导也被发现会更多采用辱虐管理以获得控制感(Aryee et al., 2007)。

此外, 还有研究认为辱虐管理是主管与下属在某些特征上的不匹配所导致。Graham等(2019)发现:如果主管和下属的支配导向都高的话, 就会争夺支配权产生关系冲突, 导致主管实施辱虐管理。如果二者支配导向都低的话, 不仅不会争夺控制权, 而且一致的做事方式和偏好还能促进协作、避免关系冲突, 从而减少了辱虐管理。而当主管和下属在支配导向上不一致的时候, 虽然不会因争夺权力而出现矛盾, 但不一致的偏好还是会导致关系冲突, 进而引发主管的辱虐管理。祝振兵等(2017)发现了另一种会影响辱虐管理的特征匹配度:主管的积极追随原型与下属的积极追随特质的匹配度。相较于非匹配情形, 主管在匹配情形下更少辱虐追随者, 尤其是高水平匹配时, 即高积极追随原型的主管与高积极追随特质下属的组合。不匹配时, 相比高追随原型的主管和低追随特质下属的组合, 在低追随原型的主管和高追随特质的下属组合之中, 领导对追随者有更少的辱虐管理。

(3)调节变量

尽管具有某些特征的主管更容易辱虐下属, 但控制能力强的主管或是同理心高的主管都能够调整自己, 避免表现出辱虐行为。例如Waldman等(2018)发现, 对于自恋的主管而言, 政治技能和执行控制作为两种不同来源的控制能力, 都可以帮助主管抑制自恋消极的一面, 展现自恋建设性的一面, 如自信、有抱负等。因此政治技能和执行控制都会削弱自恋与辱虐管理的正相关关系(Waldman et al., 2018)。但政治技能和执行控制这两种控制能力, 有其一就已经足够, 因此执行控制会削弱政治技能与辱虐管理之间的关系(Waldman et al., 2018)。同理心也会抑制主管的辱虐冲动。Watkins等(2019)发现, 即便主管认为辱虐管理有助于提高员工绩效, 但同理心高的主管不忍心辱虐员工, 因而同理心会削弱辱虐工具性感知与辱虐行为之间的关系(Watkins et al., 2019)。

除了主管之外, 下属的特征或行为也会调节主管特征与辱虐管理之间的关系。低自尊的下属(Nevicka et al., 2018; Kiazad et al., 2010)显得缺乏防御和报复能力, 因此更容易成为自恋的主管辱虐的对象。下属的反馈寻求行为也会有影响, 对于完美主义的主管而言, 下属如果较少向主管寻求反馈的话, 主管会更加缺乏控制感, 因此会以辱虐管理来训诫下属(Guo et al., 2020)。

2.2 自我损耗理论视角的研究

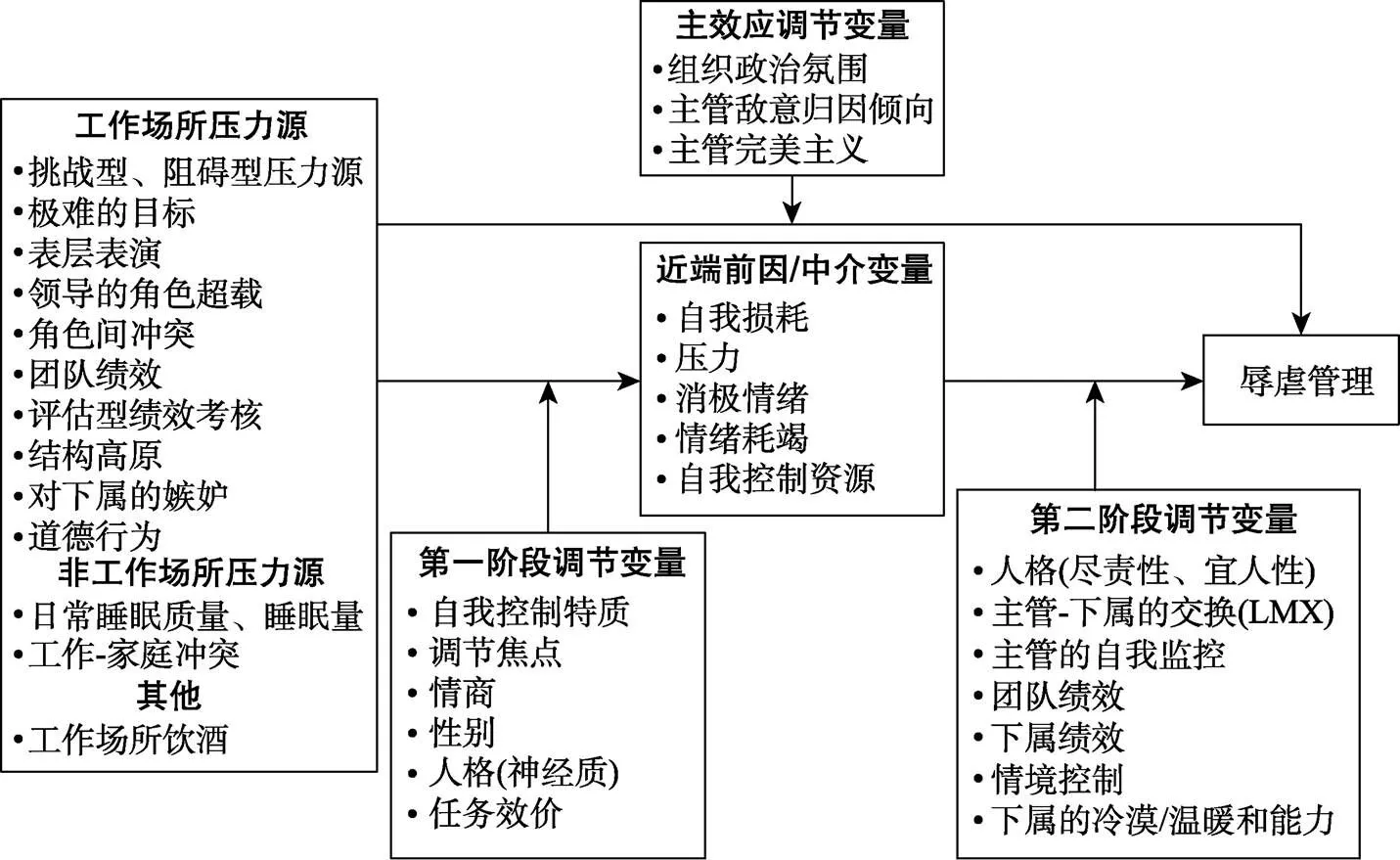

基于主管特征视角的研究认为具备某些特征的主管更容易表现出辱虐管理, 即辱虐管理存在人际差异。然而基于自我损耗理论的研究认为, 辱虐管理不是某些主管特有的行为, 而是主管在资源匮乏之时都有可能做出的反应。具体而言, 自我损耗理论(Baumeister et al., 1998)认为一些行动会消耗自我控制资源, 进行这类行动之后, 个体会因为自我控制资源不足而表现出像辱虐管理这样的消极行为。已有研究结果支持这一观点, 发现自我损耗和压力(Y. Li et al., 2016; Mawritz et al., 2014)、主管的情绪耗竭(Lam et al., 2017)和消极情绪(Byrne et al., 2014)都会直接导致辱虐行为。因此探究那些会消耗主管自我控制资源的事件、行动或情形就十分重要。由于这些活动或情形往往会伴随着压力, Zhang和Bednall (2016)将其称为压力源。图2列举和展示了可归入自我损耗理论框架的辱虐管理前因变量的研究。

(1)压力源

现有研究发现, 工作场所的压力源和工作场所之外的压力源都会导致主管自我控制资源的损失, 进而表现出辱虐管理。在工作场所中, 无论是挑战型还是阻碍型压力源, 都会让主管感到压力, 体验到资源的损失, 进而表现出辱虐管理行为(Z. Li et al., 2020)。还有一些研究识别出了工作场所中具体的压力源, 包括极难实现的目标(Mawritz et al., 2014; 毛江华等, 2014)、表层表演(Yam et al., 2016)、角色超载(Eissa & Lester, 2017)、角色冲突等(Malik et al., 2020)、关系冲突(Harris et al., 2011)、程序不公平(Tepper et al., 2006)、不佳的团队绩效(Fan et al., 2020)、评估型绩效考核(王华强, 刘文兴, 2017)和结构高原(李澄锋等, 2013)等。在经历这些事件或面对这些情境时, 主管会产生愤怒、焦虑、挫败、沮丧等消极情绪, 或是体验到情绪耗竭以及自我损耗, 在这些消极的情绪状态之下, 主管容易表现出辱虐管理的行为。除此之外, Yu等(2018)发现对下属的嫉妒也是一种压力源。嫉妒下属会导致主管自尊资源的损失, 为了弥补资源的损失, 主管就会以辱虐行为来贬低下属以恢复自尊(Yu et al., 2018)。值得注意的是, 主管的正面行为也会消耗主管的资源, 进而导致辱虐管理行为。Lin等(2016)发现, 主管的道德行为消耗了主管的自我控制资源, 使其表现出辱虐下属的行为。此外, 工作场所饮酒虽然没有构成压力, 但是酒精会降低主管的认知能力, 因此也会剥夺主管的控制资源, 导致其表现出辱虐管理(Byrne et al., 2014)。

图2 自我损耗理论视角的研究

资料来源:作者根据文献整理而成

工作场所之外的事件或情形也会消耗主管的自我控制资源, 例如睡眠状况。睡眠时长和睡眠质量不佳的主管都会经历自我损耗, 表现出辱虐管理(Barnes et al., 2015)。此外, 工作家庭的冲突也会消耗主管的资源, 使其表现出辱虐管理(Courtright et al., 2016; Malik et al., 2020)。

(2)主效应调节变量

如何应对压力源与环境和主管的个人因素有关。现有研究发现, 在组织政治氛围浓厚的组织中, 遭遇职业高原的主管会将自己的职业发展受挫视为不公平, 因此会通过辱虐管理释放不满(李澄锋等, 2013)。在个人因素中, 持敌意归因风格的主管也会将遭遇职业高原解读为他人的恶意所致, 进而表现出更多的辱虐管理(李澄锋等, 2013)。除此之外, 完美主义的主管在面对评估型绩效考核时, 压力更大, 更容易辱虐下属(王华强, 刘文兴, 2017)。

(3)第一阶段调节变量

自我损耗理论指出, 个体的资源易耗性不同压力源所造成的资源损耗就不同。因此与资源易耗性有关的变量会调节压力源与自我损耗之间的关系, 即图2中所示的第一阶段的调节变量。这些变量包括自我控制特征、调节焦点以及主管的情商。①高自我控制特征的主管能抵御外界的干扰, 不易损失资源; 因此在进行表层表演之后, 自我损耗较少(Yam et al., 2016); ②相比高预防焦点的主管, 高促进焦点的主管更关注如何实现或趋近目标, 更少关注消极信息, 因而在面对团队绩效不佳时, 促进焦点的主管体验到的情绪耗竭要少于预防焦点的主管(Fan et al., 2020); ③高情商的主管更能识别并调节自己的情绪, 较少从压力源中感受到自我损耗(Z. Li et al., 2020)。此外, 压力事件对个体的重要性不同, 所造成的资源损耗也不同。例如, 女性被期望要维持工作与家庭的平衡, 因而工作家庭冲突对女性主管造成的自我损耗要大于男性主管(Courtright et al., 2016)。当主管喜爱或看重任务时(任务效价高), 任务难度带来的负面情绪越少, 后续的辱虐管理也越少(毛江华等, 2014)。

(4)第二阶段调节变量

另一些因素影响主管自我控制资源匮乏与辱虐管理行为之间的关系, 即第二阶段调节变量, 包括主管特征, 下属特征和情境因素。①主管特征中, 主管的尽责性和宜人性以及主管的自我监控都会影响主管在压力下的辱虐行为。Eissa和Lester (2017)等发现, 尽责性高、宜人性高的主管不会因挫败感而迁怒于下属表现出辱虐管理。自我监控的调节作用与下属绩效有关。当下属绩效不佳且主管自我监控较低的时候, 主管会因为自身情绪耗竭而辱虐下属(Lam et al., 2017)。②下属特征中, 除了前述的下属绩效, 下属的能力和人格也会刺激主管。对于又有能力又冷漠的下属, 主管因为嫉妒而经历自尊降低之后, 更有可能表现出辱虐行为; 然而对于又有能力又温暖的下属, 即便嫉妒和感到自尊受损, 主管也较少辱虐他们(Yu et al., 2018)。此外, 主管和下属的交换关系(Leader-member Exchange, LMX)也会影响主管在压力情境下的辱虐行为。只有对LMX低的下属, 主管才会以辱虐管理的方式来疏散压力(Pan & Lin, 2018; Tepper et al., 2006)。③情境因素, 包括团队绩效与主管对情境的控制。Y. Li等(2016)发现团队绩效不佳时, 心理压力大的主管更容易辱虐下属。情境控制反映主管能够随心所欲地进行反生产行为的程度(参看Courtright et al., 2016)。情境控制越高, 意味着外界环境对主管辱虐管理的制约越小。Courtright等(2016)发现情境控制越强, 自我损耗的主管更容易辱虐下属。

2.3 社会学习理论视角

社会学习理论认为, 个体会通过观察他人的行动而习得新事物(Bandura, 1977)。基于社会学习理论, 不少研究认为主管的辱虐行为是从外界所习得, 因而寻找学习源就十分必要。这一视角的研究总结在图3之中。

(1)学习源

工作场所内他人的行为和家庭成员的行为都可能成为主管的学习源。在工作场所内, 主管的上级或是其他主管的辱虐管理、敌意组织氛围是直接的行为示范或熏陶, 会导致主管采取辱虐管理行为(Mawritz et al., 2014; Taylor et al., 2019; Tu et al., 2018)。然而Taylor等(2019)发现, 主管也会不认同辱虐员工的上级领导, 这样的主管自己就会避免辱虐下属。虽然对于主管是否会效仿自己的领导展现出辱虐管理存在不一致的看法, 但没有争议的是, 其他人的积极行为示范会减少主管的辱虐管理行为(Smallfield et al., 2020), 例如团队的帮助行为唤起了团队的正向情感语调, 继而削弱了主管的辱虐管理(Smallfield et al., 2020)。在工作场所之外, 家庭是一个主要的学习源。Garcia等(2014)发现家庭侵犯史与主管的辱虐管理行为正相关。这是因为家庭侵犯史塑造了主管的敌意认知和敌意情感, 进而导致了主管的辱虐行为(Garcia et al., 2014)。

图3 社会学习理论视角的研究

资料来源:作者根据文献整理而成

(2)调节变量

根据社会学习理论, 学习过程受到榜样的吸引力与观察者学习意愿的影响。①在吸引力方面, 现有研究发现当实施辱虐的管理者所领导的团队绩效良好时, 主管会认为辱虐管理能够提升绩效, 便更有可能模仿管理者的辱虐行为, 即:实施辱虐管理的管理者所在团队的绩效促进了管理者辱虐管理与主管辱虐管理之间的关系(Tu et al., 2018)。②在学习意愿方面, 关心他人(Tu et al., 2018)、道德身份强(Taylor et al., 2019)、或是尽责性高(Mawritz et al., 2014)的主管会缺乏学习辱虐管理的动机, 因此削弱了学习源对主管辱虐管理的影响。还有研究发现, 团队绩效是另一个情境变量。这是因为当团队绩效不佳时, 主管可能会有更强的辱虐下属的意愿。因此, 当团队绩效不佳时, 团队正向情感语调对于降低辱虐管理行为而言更加重要(Smallfield et al., 2020)。

除此之外, 面对家庭中的侵犯, 越多愤怒反刍, 主管感知到的敌意认知和情绪就越浓, 进而表现出更多辱虐行为(Garcia et al., 2014)。

2.4 受害者促发理论视角的研究

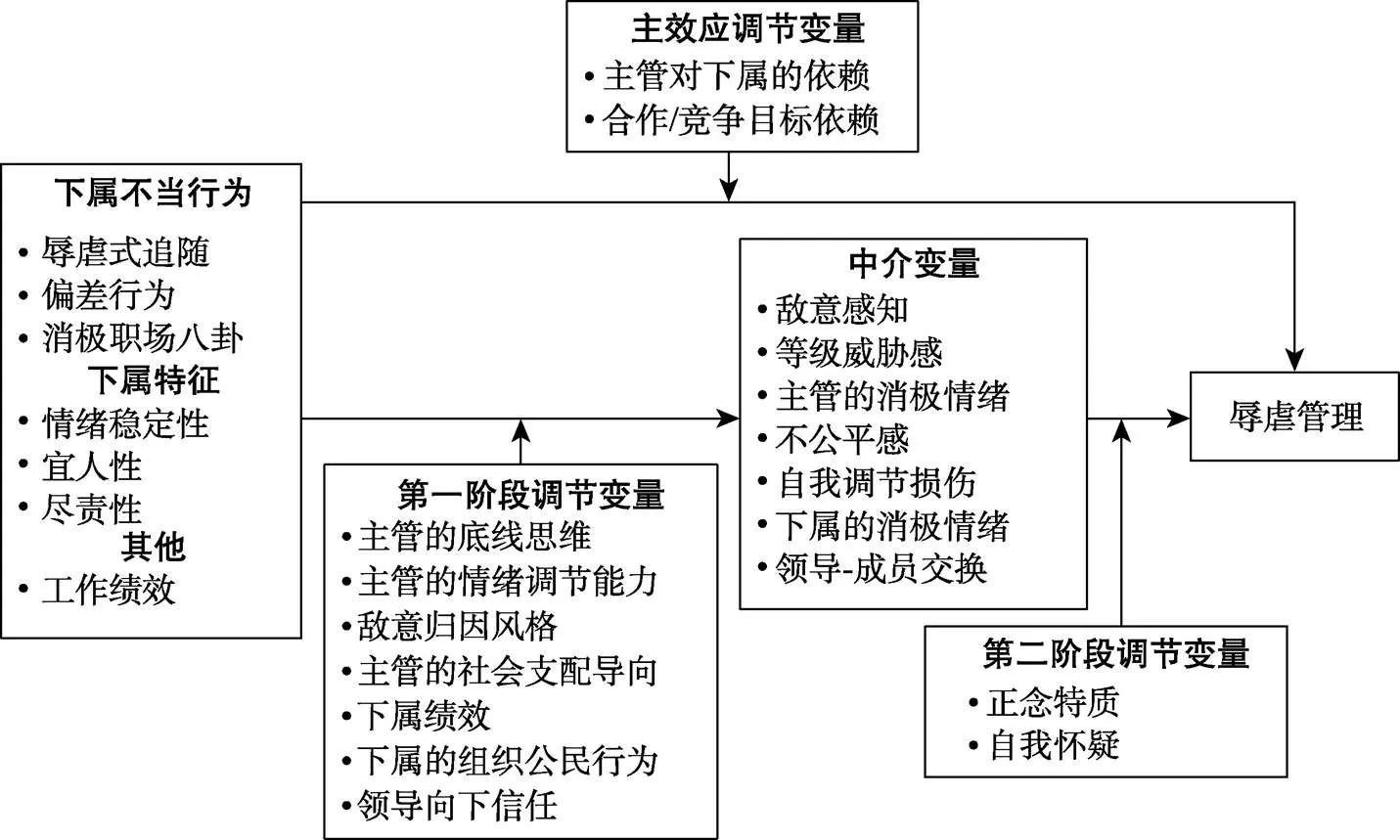

受害者促发理论(Victim Precipitation Theory; Aquino, 2000)将易遭受虐待的受害者分为两种, 一种是被他人感知为威胁而引起愤怒和攻击反应的挑衅性受害者, 另一种是被他人感知为没有报复或防御能力的服从型受害者。现有辱虐管理的研究中, 也有不少学者认为是下属的一些行为招致了主管的辱虐, 或是具有特定特征的下属会被主管认为没有报复能力而实施辱虐。

2.4.1 挑衅型受害者

(1)下属的消极行为与特征

如图4所示, 不少研究发现下属的不当行为或表现会引来主管的辱虐。例如, 下属的辱虐式追随会引发主管的不公平感受, 因此招致辱虐(Camps et al., 2020)。比辱虐式追随恶意程度稍轻的是下属的偏差行为(Mawritz et al., 2017; Eissa et al., 2020)和消极八卦行为(Naeem et al., 2020)。Eissa等(2020)和Naeem等(2020)发现, 下属的偏差行为或消极八卦行为引发了主管的消极情绪, 进而招致辱虐。此外, 应对下属的偏差行为还会消耗主管的自我控制资源, 主管会因为无法控制自己而表现出辱虐行为(Mawritz et al., 2017)。下属的低绩效也会被主管视为挑衅, 从而招致主管的辱虐(Liang et al., 2016; 刘超等, 2017; Walter et al., 2015; 张静等, 2017)。可能的原因是主管认为低绩效的下属妨碍了主管实现自己的绩效目标, 因此对下属的低绩效产生敌意, 在敌意的驱使下采取了辱虐管理。与之相反, 另一篇研究发现, 高绩效的员工会被主管视为威胁, 须借助辱虐行为来巩固自己的等级感(Khan et al., 2018), 即:下属绩效通过主管的地位威胁感与辱虐管理正相关。

除了下属的行为, 下属的某些特质也会引来主管的不满。Henle和Gross (2014)发现:神经质的、宜人性低的或是尽责性低的下属, 会展现出较多的消极情绪, 这些消极情绪进而引发主管的不快, 招致辱虐行为。

(2)调节变量

本节将从三个方面总结下属挑衅与辱虐管理之间关系的调节变量:第一, 下属挑衅行为与辱虐管理之间直接关系的调节变量; 第二, 影响主管对下属挑衅的感受的因素, 即第一阶段的调节变量; 第三, 影响主管的消极感受与辱虐管理之间关系的因素, 即第二阶段的调节变量。

图4 挑衅型受害者特征视角的研究

资料来源:作者根据文献整理而成

近年来的研究发现, 下属挑衅与主管辱虐管理之间的直接关系主要受到主管与下属的依赖关系的影响。具体而言, Walter等(2015)发现, 主管对下属的结果依赖越强, 说明下属的绩效对主管越重要; 因此, 对于绩效不佳的下属, 主管越有可能以辱虐管理作为惩罚。Tariq和Weng发现, 当主管与下属之间协作目标依赖高或竞争目标依赖低时, 下属的低绩效就会妨碍主管实现自己的目标, 因此, 主管更会想要通过辱虐管理来修正员工的行为, 即工作绩效与辱虐管理的负相关关系更强(Tariq & Weng, 2018)。

第一阶段的调节变量包括主管的特征和下属的行为表现。(1)主管的特征包括:底线思维、情绪调节能力、敌意归因风格和社会支配导向。其中, 底线思维与情绪调节能力影响主管对下属偏差行为的感受。高底线思维的主管更难容忍下属的偏差行为, 感受到更多的自我调节损伤(Mawritz et al., 2017)。相反, 情绪调节能力强的主管, 更能消化下属的消极职场八卦, 表现出更少的负面情绪(Naeem et al., 2020)。敌意归因风格与社会支配导向影响了主管对下属绩效的解释。具有敌意归因的主管更容易将下属的低绩效解释为敌意(Liang et al., 2016), 而具有社会支配导向的主管则更容易将下属的高绩效解读为对自己的威胁(Khan et al., 2018)。(2)行为表现调节变量包括下属绩效与组织公民行为。Mawritz等(2017)发现, 下属的工作绩效加重了下属偏差行为所导致的主管我自我调节损伤。这是因为主管需要调动更多的认知资源去处理高绩效和偏差行为所提供的不一致的信息(Mawritz et al., 2017)。但也有研究发现, 员工的组织公民行为削弱了员工偏差行为带来的消极影响, 即:对于表现出偏差行为的员工如果同时也进行了较多的组织公民行为, 主管更能原谅他们, 经历更少的消极情绪(Eissa et al., 2020)。除此之外, 张静等(2017)发现主管对下属的信任调节了下属绩效与领导−成员交换关系, 当领导下向信任程度高时, 员工工作绩效与领导−成员交换关系更强, 进而进一步降低了辱虐管理。

第二阶段的调节变量主要与主管的自我控制有关。现有研究发现, 正念特质高的主管, 更能识别和消解自己的敌意, 从而削弱了主管敌意感知和辱虐管理之间的关系(Liang et al., 2016)。但自我怀疑的主管缺乏控制自己的资源, 更容易因为下属消极行为带来的不公平感而实施辱虐管理(Camps et al., 2020)。

2.4.2 服从型受害者

根据受害者促发理论(Victim Precipitation Theory; Aquino, 2000), 除了如前所述的挑衅型下属容易招来主管的辱虐, 服从型受害者因为缺乏报复或防御能力, 也容易遭受辱虐管理, 具体研究内容如图5所示。

(1)下属报复与防御能力特征

根据受害者促发理论, 报复能力和防御能力都会成为主管判断是否可以辱虐下属的依据。

图5 服从型受害者特征视角的研究

资料来源:作者根据文献整理而成

①下属的报复能力与下属对主管的重要性或是依赖程度有关。如果下属对于主管的目标实现很重要, 下属的不合作会给主管造成较大损失, 此时下属具有报复主管的能力。反之, 如果下属十分依赖主管, 即主管对下属的目标实现十分重要, 下属只能接受主管的辱虐而无法报复主管。Wee等(2017)发现, 下属对主管的不对称依赖, 即下属对主管的依赖高过主管对下属的依赖, 与辱虐管理正相关。严峰(2021)发现类似结论, 下属对领导者资源依赖对辱虐管理具有正向影响作用; 下属权力感知中介了下属对领导者资源依赖与辱虐管理之间的关系。而高绩效的下属(刘超等, 2017)、高政治技能的下属(刘超等, 2017)对主管的目标实现十分重要, 因此不会遭到主管的辱虐, 即下属绩效、下属政治技能都与辱虐管理负相关。还有一些因素间接影响下属的工作绩效, 也与辱虐管理相关。如神经质的下属容易被情绪左右, 难以有稳定的绩效表现, 会遭受更多辱虐(Wang et al., 2014)。而尽责性往往意味着良好的绩效表现, 因此被发现与辱虐管理负相关(Wang et al., 2014)。

②与下属防御能力有关的变量包括核心自我评价、同事支持与世界观。下属的核心自我评价被发现与辱虐管理负相关(Neves, 2014; Yan et al., 2017), 这是因为核心自我评价低的员工容易产生习得性无助从而成为主管辱虐的对象。同事支持感也与主管的辱虐行为负相关(Neves, 2014)。有更强同事支持感的下属, 更加自信果断, 因而有更强的防御能力。此外, 持危险世界观的下属认为外界充满了危险, 必须顺从主管以免于伤害, 这种顺从会让主管认为其缺乏防御能力, 成为主管辱虐的对象(Khan et al., 2017)。

(2)调节变量

现有服从型受害者的研究识别出了少量调节变量。Neves (2014)发现, 面临被裁员的风险时, 核心自我评价低的或缺乏同事支持的下属, 防御能力更低, 更容易成为主管辱虐的对象(Neves, 2014)。Wee等(2017)发现:即便遭遇主管辱虐, 下属仍然可以采取措施去平衡与主管的依赖关系, 加强主管对下属的依赖, 以此减少主管对下属后续的辱虐行为; 即:下属趋近平衡的做法增加了主管对下属的依赖, 从而削弱了前期辱虐管理与后期辱虐管理的正相关关系(Wee et al., 2017)。Khan等(2017)将下属的工作绩效视为调节变量, 认为工作绩效高的员工, 即便顺从主管, 主管也不会轻易辱虐他们, 即下属工作绩效削弱了下属顺从权威与辱虐管理之间的正相关关系。同时, 严峰(2021)也发现了下属绩效的调节作用, 员工绩效越低, 下属对领导者资源依赖与辱虐管理之间的正向关系越强。

2.5 其他视角

除了上述视角之外, 还有一些研究从道德视角与培训支持的视角解释辱虐管理产生的原因。作为一种不道德的行为, 辱虐管理的产生原因可以用道德相关理论加以解释。基于道德推脱理论, Qin等(2019)认为日常创造性思维高的主管, 能创造性地找出实施不道德行为的借口, 呈现道德推脱的状态, 进而表现出辱虐管理。尤其是对于那些本就惯于道德推脱, 即道德推脱特质较高的主管而言, 创造性思维更有了“用武之地”, 即道德推脱特质加强了创造性思维通过道德推脱状态与辱虐管理之间的间接关系。此外, 值得注意的是, Lin等(2016)发现, 主管前期的道德行为会导致后期的辱虐管理。这是因为, 主管认为前期道德行为令自己赚取了道德信用分, 主管因此就有资格实施一些不道德行为, 如辱虐管理。类似的结论还有, 高日光等(2021)发现服务型领导通过心理特权的中介作用对辱虐管理产生正向影响, 当领导行为一致性较高时, 服务型领导会滋生更多的心理特权, 表现出更多辱虐管理。这些研究表明辱虐管理这种负面行为也可能源自主管前期正面的行为。

还有研究认为下属的辱虐管理感受跟下属的归因风格和心理、情绪等因素有关。例如下属的恶意归因风格和心理特权感会导致下属产生这种主观的辱虐管理感受 (Martinko et al., 2011; Harvey et al., 2014)。因为恶意归因风格的下属总将不愉快的结果归因于他人, 包括主管, 因此对于主管同样的行为, 比起非恶意归因风格的同事, 持恶意归因风格的下属会产生更多被主管辱虐的感受(Martinko et al., 2011; Brees et al., 2016)。而心理特权高的下属, 认为自己值得更好的对待, 当主管的表现没有达到他的预期时, 就会产生被辱虐的感受(Harvey et al., 2014; Brees et al., 2016; Mackey et al., 2018; 王洪青, 彭纪生, 2016; 高日光等, 2021)。除此之外, Brees等还发现消极情感、愤怒特质也与主观辱虐管理相关。原因是常常经历消极情感或有愤怒特质的下属, 常会对他人做出消极的推断。除了解释辱虐管理为何发生之外, 探索如何积极干预以减少主管的辱虐管理十分必要。Gonzalez-Morales等(2018)发现:对主管提供支持性的培训, 包括仁慈、真诚、公平、正念四个方面的培训, 能够显著的减少主管的辱虐行为。

3 基于情感事件理论的辱虐管理成因模型

通过上述回顾可以看出, 不同的理论解释虽然提供了多种研究视角, 然而各个理论对于辱虐管理成因的解释都有未尽之处。具体而言, 尽管特征视角的研究识别出了不少与辱虐管理有关的主管特征, 然而这一类研究无法解释情境触发的辱虐管理。自我损耗理论解释压力情境触发的辱虐管理, 认为一些压力事件损耗了个体的自我控制资源, 使得个体无法抑制自己的有害反应倾向, 做出伤害他人的行为。然而, 自我损耗理论未能解释个体的有害反应倾向从何而来。而受害者特征理论和社会学习理论则对这一问题进行了回答。受害者特征理论认为是他人的挑衅行为诱发了个体的伤害倾向。然而还有其他组织内外部事件也可能引发主管的辱虐管理。因此, 有必要从事件的角度研究引发辱虐管理的事件和过程。

情感事件理论认为情感事件会引发个体的情感反应, 继而影响个体的行为(Weiss & Cropanzano, 1996); 并认为在这一过程中, 个体特征影响个体对事件的认知评价, 因此会调节情感事件与情感反应之间的关系(Weiss & Cropanzano, 1996); 而情感反应与行为之间的关系则受到自我控制相关因素的影响(Schel et al., 2014; Baumeister et al., 1998)。而辱虐管理的确是情感驱动的行为, 是情感事件理论的解释对象。现有研究大多认为是主管的恶意感受, 如所体验到的恶意、愤怒等消极情绪驱动主管做出辱虐下属的行为(如Eissa et al., 2020; Naeem et al., 2020)。基于此, 本文将基于情感事件理论解释辱虐管理的产生原因与过程(如图6所示)。

3.1 消极情感事件

辱虐管理这样的侵犯行为大多由感知到的人际挑衅所引起(Berkowitz, 1993; Bettencourt et al., 2006)。面对他人的挑衅, 个体会产生敌意(Berkowitz, 1993), 即想要采取举动侵犯对方。如图4所示, 现有基于受害者特征理论的研究已经识别出了不少会被主管视为挑衅的下属行为与特征。除了受害者的挑衅之外, 主管也有可能从其他工作伙伴或接触的人群之中经历消极事件, 如被自己的领导所辱虐, 在家庭中经历或观察到恶意行为等(如图3所示)。现有研究已经发现, 这些消极事件都会诱发以恶意为主的消极感受, 进而激发主管的辱虐行为(Mawritz et al., 2014; Tu et al., 2018)。

认知评价是个体对情感事件产生情感反应的必要条件(Weiss & Cropanzano, 1996)。而主管和下属的特征都有可能影响主管的认知评价过程。如图1所示, 现有研究已经发现不少主管认知评价的特征。这些特征会影响主管对外部刺激的情感反应, 进而影响其辱虐管理行为。例如, 持底线思维或敌意归因的主管更有可能将下属的低绩效视为恶意(Mawritz et al., 2017; Liang et al., 2016)。此外, 下属的某些行为也会影响主管对其其他行为的恶意判断。例如对于表现出偏差行为的员工而言, 如果其同时也表现出了组织公民行为(Eissa et al., 2020), 主管产生的消极情绪较少。但下属绩效的调节作用则可能与组织公民行为不同, 现有研究发现, 如果是高绩效的员工表现出偏差行为, 主管所经历的自我调节损伤更高, 更有可能表现出辱虐管理行为(Mawritz et al., 2017)。

图6 基于情感事件理论的理论模型

资料来源:作者根据文献整理而成

3.2 主管的自我控制

现有研究已经发现, 主管的消极感受会驱使主管做出辱虐下属的行为(e.g., Eissa et al., 2020; Z. Li et al., 2020)。此时, 主管能否抑制自己辱虐下属的想法就至关重要。根据自我控制理论, 自我控制取决于动机(Schel et al., 2014)和资源(Baumeister et al., 1998)。因此, 本文也将从自我控制动机和自我控制资源两个方面分析影响主管恶意感受驱使下的辱虐管理, 如图6所示。

3.2.1 主管的自我控制动机

计划行为理论认为行为意向的产生主要包括态度、规范与行为知觉控制三个方面(Ajzen, 1991)。基于此, 本文将从以上三个方面分析主管控制自己免于辱虐下属的动机。

(1)主管对辱虐管理的态度与看法, 可以从道德判断与有用性两个方面分析。辱虐管理违背人们的道德规范和伦理, 是一种典型的不道德行为。然而, 主管对于辱虐管理不道德程度的认知可能会不同。因此, 主管对辱虐管理这类行为的道德判断以及影响道德判断的因素, 理应影响主管在恶意驱动下的辱虐管理行为。此外, 主管如何看待辱虐管理的功效也会影响主管鼓励还是抑制自己的辱虐管理冲动。如果主管认为辱虐下属有利于实现自己的目标, 例如使得下属因为恐惧而努力工作或是顺从领导等, 此时主管不仅缺乏抑制辱虐管理的动机, 还会想要主动实施辱虐管理。相反, 如果主管认为辱虐下属只会造成一系列不良影响, 不利于自己目标的实现, 则主管就有动力去抑制自己辱虐下属的冲动。Watkins等(2019)关注了这一现象, 提出了辱虐管理有用性感知的概念, 发现其会促进主管的辱虐管理。本文推断, 这种感知或判断, 不仅直接促进辱虐管理, 还会影响主管抑制自己辱虐下属冲动的动机。

(2)组织规范, 即组织如何看待主管的辱虐行为。主管会从自己领导的行为中推断组织内的规范, 当他观察到自己领导的辱虐管理行为时, 会认为在组织内辱虐下属是正当行为, 是被组织所接受的。此时主管则会缺乏抑制自己辱虐下属的动机。一些基于社会学习理论的研究关注了类似于组织规范的概念, 如主管的领导的辱虐管理(Mawritz et al., 2014)等。

(3)行为控制知觉, 指个人在从事某特定行为时, 对于所需资源与机会的控制能力的知觉。对于辱虐管理而言, 主管对于辱虐管理可控性的判断主要在于下属服从与报复的可能性。服从型的下属较少反抗领导的辱虐,辱虐这样的员工更容易而且不会有严重的后果。因此, 面对服从型的下属, 主管将缺乏抑制辱虐下属的动机。以往关于服从型受害者特征的研究已经得出了不少结论, 例如下属对主管的不对称依赖, 同事对下属的支持等, 发现这样的下属更容易遭受主管的辱虐(Wee et al., 2017)。前文已经将这些研究结果总结在图5之中。

3.2.2 主管的自我控制资源

影响主管自我控制资源的因素包括主管自我控制资源禀赋、资源消耗以及恢复。针对主管特征的研究识别出了不少于自我控制资源禀赋有关的特征, 如:自恋的主管、执行控制低的主管(Waldman et al., 2018)。具备这些特征的主管本身就不具备控制自己的能力, 因此无法抑制自己的恶意从而表现出辱虐下属的行为。以往基于自我损耗理论的研究则识别出了会消耗主管的自我控制资源的压力源, 如角色冲突、角色超载等(Eissa & Lester, 2017), 前文已将这些研究总结在图2之中。经历过这些事件之后, 主管会因为自我控制资源不足, 无力抑制自己的恶意而表现出辱虐下属的行为。自我控制资源的消耗会让主管缺乏自我控制资源, 相对应的, 自我控制资源的恢复则可以补充提升主管的自我控制资源。关于自我控制的研究已经发现, 睡眠、放松、积极情绪等, 都能帮助个体恢复自我控制资源(Baumeister et al., 1994)。根据上述研究, 这些资源应该能帮助主管有足够资源以抑制自己辱虐下属的冲动。

综上所述, 基于情感事件理论, 本文针对恶意来源, 分析了其诱发消极感受的调节因素; 针对消极感受转化为辱虐管理的环节, 从自我控制动机和资源两个方面分析了可能的调节因素。

4 未来研究展望

通过上一部分的分析可以看出, 现有研究在引发消极感受的恶意来源的研究上已经十分成熟, 识别出了大量下属以及非下属引发的消极事件或因素。这些事件与因素引发了主管的消极感受, 使得那些缺乏自我控制动机和资源的主管表现出辱虐管理。在自我控制动机方面, 可以看出大量现有研究关注主管知觉的行为控制, 而忽略了主管对辱虐管理的态度和组织规范的作用, 因此在这一部分, 本文首先探讨主管对辱虐管理的态度和组织关于辱虐管理的规范这两个方面可能的研究方向。在自我控制资源方面, 不少研究已经指出了与自我控制资源有关的主管特征, 以及消耗自我控制资源的事件, 本文进一步探讨了未来关于自我控制资源恢复方面可能的研究问题。

4.1 主管的辱虐管理态度

如上一节所分析, 根据道德相关理论以及现有辱虐管理的研究, 主管对辱虐管理的道德判断和对辱虐管理效价的评价都会影响主管控制自己免于辱虐下属动机。在本节, 本文将逐一探讨在这两个视角中可能的未来研究方向。

4.1.1 道德视角的研究

不道德行为是指成员在组织中实施的, 违背人们所广泛接受的道德规范以及商业伦理规范的行为(Kaptein, 2008)。据此定义, 辱虐下属的确是一种不道德行为。然而现有研究很少从道德的视角研究辱虐管理, 只有两篇研究发现日常创造性思维高的主管(Qin et al., 2019)以及前期表现过道德行为的主管(Lin et al., 2016)更容易表现出辱虐管理。未来研究可以基于现有道德行为研究结论和理论, 系统、全面地分析辱虐管理产生的道德方面的原因。

具体而言, 未来研究可以:1)探究道德认同和道德推脱的作用。道德认同是个体将有道德视为自我意识的中心或重要特征的程度(Aquino & Reed II, 2002); 道德推脱是个体重新定义不道德行为, 使其伤害性显得更小、最大程度地减少自己在行为后果中的责任和降低对受伤目标痛苦的认同(Osofsky et al., 2005)。现有研究发现道德认同能够预防不道德行为, 而道德推脱则会促进不道德行为(李铭泽等, 2017)。未来研究可以分析主管的道德认同和道德推脱对辱虐管理的直接与间接作用。2)探索主管辱虐管理行为的动态变化规律。道德补偿理论(Zhong et al., 2009)和道德许可证理论(Monin & Miller, 2001)认为, 人们会调节自己的行为以维持自我的道德概念。按照这两种理论, 前期的不道德行为使得个体缺乏后期不道德行为的资格, 而前期的道德行为则会赋予个体做出不道德行为的许可(Monin & Miller, 2001); 这两种观点描述了同一种关系, 即:主管前期的辱虐行为负向预测后期的辱虐行为。然而按照道德滑坡理论则会得出不一样的结论。道德滑坡理论认为, 不道德行为是由前期的不道德行为导致的, 尤其对那些低恐惧、高内控、低道德推脱水平及高自恋的个体而言(Reckers & Smuelson, 2016)。按照这一理论, 前期的辱虐行为可能会加剧后续的辱虐行为。未来研究可以检验哪一种理论更能预测辱虐管理行为的动态变化, 并分析两种理论起作用的边界。3)除了关注前期的辱虐行为, 未来研究还可以将前期行为扩展到其他行为以及环境因素。例如, 就道德许可理论而言, 未来研究可以探索除了道德行为(Lin et al., 2016)、服务型领导(高日光等, 2021)之外, 其他能赋予道德证书的积极行为的作用。组织公民行为、创新行为(Bolino & Klotz, 2015; Vincent & Polman, 2016), 以及精英文化和声誉(Castilla & Benard, 2010)都被发现能赋予个体道德许可。未来研究可以分析在实施了组织公民行为和创新行为之后, 以及在倡导精英文化和具有良好声誉的组织中, 主管是否更有可能表现出辱虐管理。

4.1.2 辱虐管理效价的研究

尽管缺乏实证研究的证据, 但不少研究都提到, 有一些主管会认为辱虐管理存在积极作用(如Watkins et al., 2019), 所以在面临下属的挑衅或威胁的时候, 主管会使用辱虐管理加以训诫(Khan et al., 2018)。未来研究可以分析辱虐管理有用性的感知是如何形成的。根据社会认知理论, 人们可以向自身经历学习(Bandura, 1977)。因此, 辱虐管理有用性的认知可能会来自主管自己的经历。现有研究已经发现, 在某些情况下, 下属会对主管辱虐管理做出积极反应, 包括主动帮助领导(Tröster & van Quaquebeke, 2020)、做出表率行为(Kim et al., 2020), 甚至会表现出绩效的改进(Liao et al., 2021)。可以推断, 应该是下属的这些积极表现, 使得主管形成了辱虐管理有用的认知, 进而在自认为需要的时候, 采用辱虐管理的行为。未来研究可以就这些推断进行检验。除了向自己学习, 个体还可以通过观察他人的行为来间接地学习(Bandura, 1977)。现有研究已经注意到主管学习他人辱虐管理行为的现象(Tu et al., 2018)。然而尚不明确对他人辱虐行为的观察影响辱虐管理的作用机理。未来研究可以检验对他人辱虐管理行为的观察, 形成了辱虐有用性的认知, 还是形成了辱虐被容许的规范的认知。

此外, 尽管有少量研究发现了辱虐管理在特定条件下的积极作用, 然而大量研究都表明辱虐管理会造成一系列消极后果, 在这种情况下, 为何主管依然会形成辱虐有用性的认知尚不得知。因此, 未来研究还应该关注主管对于辱虐管理效果的解释。例如主管是否存在对辱虐管理积极作用的放大心理, 以及是否忽视了辱虐管理的消极后果。或者主管在归因时, 较少将消极后果归因于辱虐管理等。总之, 关于主管辱虐管理有用性认知还有很多尚未回答的问题, 需要研究者们进行探索。

4.2 组织的辱虐管理规范

规范焦点理论(Norm focus theory, Cialdini et al., 1990)指出人们做出好行为的原因并非因为良好的意识、积极的态度或目的, 而是受到社会规范(尤其是描述性规范, 即大多数人的实际行为和典型做法)的影响。根据这一理论, 组织如何看待辱虐管理, 如何对待实施了辱虐管理的主管, 都会影响主管实施辱虐管理的动机。然而现有辱虐管理的研究很少关注组织规范。未来研究可以基于规范焦点等相关理论, 探究组织内辱虐管理规范的作用机理和形成原因。

规范焦点理论将社会规范区分为描述性规范(descriptive norms)和命令性规范 (injunctive norms) (Cialdini et al., 1990)。描述性规范指大多数人的典型做法, 命令性规范指大多数人赞成或反对的行为标准。描述性规范对行为的影响类似于从众行为的产生, 大多数人怎么做, 我就怎么做。就辱虐管理的描述性规范而言, 未来研究首先可以建立组织内关于辱虐管理描述性规范的概念, 分析这种规范的构成要素, 如组织内辱虐管理的普遍程度, 组织成员对辱虐管理的描述等。其次在控制主管的个人态度和个人特征等因素之后, 分析这种描述性规范对辱虐管理的影响及作用机理。除了描述性规范, 未来研究还可以分析命令性规范的影响。尽管现实中几乎不会有组织奖励辱虐管理, 但是默许也会形成一种命令性规范。例如已有研究发现主管上级领导的辱虐管理会促进主管的辱虐管理, 未来研究可以检验, 其中的机理是否为默许所营造的一种命令规范。最后, 组织也会对严重的辱虐管理行为作出惩罚。未来研究可以探究这种惩罚如何创建命令性规范, 从而制约组织成员的辱虐管理行为。

在这些研究的基础上, 未来研究就可以探索如何建立抑制和避免辱虐管理的组织规范。例如关于描述性规范的研究表明, 只需要告诉个体组织内大多数人的行为, 就可以营造描述性规范。因此可以检验向主管描述辱虐管理的消极后果, 以及强调组织内大多数成员并未采取辱虐管理是否可以营造积极的规范, 提高主管控制自己辱虐冲动的动机。

4.3 主管自我控制资源的恢复

自我控制资源类似于人体肌肉里面的力量, 在暂时的损耗之后可以通过一定的途径或方法得到恢复(Baumeister, 2002)。已有研究发现多种恢复自我控制资源的途径。例如, 如有研究者发现, 人们在睡眠之后进行自我控制任务要比其在睡眠之前的自我衰竭状态时要更有效(Baumeister et al., 1994)。放松是另外一种促进自我控制资源恢复的方法。放松的方式有很多, 目前研究最多的方式是正念冥想, 已经被证明可以有效抵消自我衰竭所带来的负面影响(Friese et al., 2012)。未来研究可以探索正念冥想练习能否帮助产生恶意感受的主管, 避免做出辱虐下属的行为。还可以探索出了正念之外的其他放松活动, 例如健身活动、阅读等活动的积极作用。此外, 还有研究认为, 不论是何种方式, 只要能从工作中解脱, 即不去做与工作相关的事务, 不去想与工作相关的事情(Sonnentag, 2012)可以帮助员工恢复损失的自我资源。未来研究可以检验即使短暂但彻底切断与工作关联的休假, 或者是倡导工作与生活分隔的文化, 避免工作对非工作的过度渗透, 如倡议回到家之后不去看与工作相关的邮件, 暂时忘记复杂的工作任务等, 能否帮助主管恢复资源, 防止消极事件触发辱虐管理。还有研究发现培养个体对事物的内在兴趣也有助于提高其自我控制行为表现(Harackiewicz & Hulleman, 2010), 并且可以在一定程度上恢复个体的自我控制资源(Thoman et al., 2011)。就辱虐管理而言, 可以分析, 主管对于指导下属、培养下属、帮助下属成长的兴趣是否有助于帮助主管恢复在与下属交往中损失的资源。

总之, 到目前为止, 辱虐管理成因的研究仍然还有不少空白等待去填补, 本文所提出的基于情感事件理论模型也有待于实证研究的证实。这些研究的推进对于全面深入地理解辱虐管理出现的原因和过程, 对于提高员工的个人福祉、提高员工和组织的产出、建设积极、健康的组织文化都有着十分重要的意义。

高日光, 郭笑笑, 郑凯霞. (2021). 服务型领导对辱虐管理的作用机制——基于道德许可理论的视角., (1), 86–96.

李澄锋, 田也壮, 葛晶晶, 孟炎. (2013). 领导者结构高原对辱虐管理的诱发研究: 领导者特征与组织政治氛围的调节效应.),(1), 45–51.

李铭泽, 刘文兴, 周空. (2017). 自恋型领导会诱发工作场所越轨行为吗?——来自道德推脱和道义不公平理论的解释.(4), 76–83.

刘超, 刘军, 朱丽, 武守强. (2017). 规则适应视角下辱虐管理的成因机制.(7), 966–979.

毛江华, 廖建桥, 刘文兴, 汪兴东. (2014). 辱虐管理从何而来?来自期望理论的解释,(5), 4–12.

王洪青, 彭纪生. (2016). 心理福利对辱虐管理的影响:代际差异的调节作用.,, 39–46.

王华强, 刘文兴. (2017). 评估型绩效考核对辱虐管理的影响:阻碍性压力与完美主义的作用.),(4), 18–30.

严峰. (2021). 下属资源依赖对领导者辱虐管理的影响机制研究., (1), 117–123.

张静, 宋继文, 王悦. (2017). 关系视角下工作绩效如何影响领导辱虐行为——一个有调节的中介模型.,, 22–33.

祝振兵, 曹元坤, 彭坚. (2017). 积极追随原型-特质匹配对辱虐管理的影响——基于多项式回归与响应面分析的探索,(6), 1405–1411.

Ajzen, I. (1991). Theory of planned behavior., 179–211.

Aquino, K. (2000). Structural and individual determinants of workplace victimization: The effects of hierarchical status and conflict management style.(2), 171–193.

Aquino, K., & Reed II, A. (2002). The self-importance of moral identity.,(6), 1423–1440. https://doi.org/10.1037/0022-3514.83.6. 1423

Aryee, S., Chen, Z. X., Sun, L.-Y., & Debrah, Y. A. (2007). Antecedents and outcomes of abusive supervision: Test of a trickle-down model,(1), 191–201. https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.1.191

Bandura, A. (1977).. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Barnes, C. M., Lucianetti, L., Bhave, D. P., & Christian, M. S. (2015). “You wouldn’t like me when I’m sleepy”: Leaders’sleep, daily abusive supervision, and work unit engagement.(5), 1419–1437. doi: 10.5465/amj.2013.1063

Baumeister, R. F. (2002). Ego depletion and self-control failure: An energy model of the self's executive function.,(2), 129–136.

Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Muraven, M., & Tice, D. M. (1998). Ego depletion: Is the active self a limited resource?(5), 1252– 1265.

Baumeister, R. F., Heatherton, T. F., & Tice, D. M. (1994).. San Diego, CA: Academic Press.

Berkowitz, L. (1993).Mcgraw-Hill Book Company.

Bettencourt, B. A., Talley, A., Benjamin, A. J., & Valentine, J. (2006). Personality and aggressive behavior under provoking and neutral conditions: A meta-analytic review.(5), 751–777. https://doi.org/10.1037/0033-2909. 132.5.751

Bolino, M. C., & Klotz, A. C. (2015). The paradox of the unethical organizational citizen: The link between organizational citizenship behavior and unethical behavior at work.(8), 45–49.

Brees, J., Martinko, M., & Harvey, P. (2016). Abusive supervision: Subordinate personality or supervisor behavior?(2), 405–419. doi: 10.1108/jmp-04-2014-0129

Breevaart, K., & de Vries, R. E. (2017). Supervisor's HEXACO personality traits and subordinate perceptions of abusive supervision.(5), 691–700. doi: 10.1016/j.leaqua.2017.02.001

Byrne, A., Dionisi, A. M., Barling, J., Akers, A., Robertson, J., Lys, R., … Dupré, K. (2014). The depleted leader: The influence of leaders' diminished psychological resources on leadership behaviors.(2), 344–357. doi: 10.1016/j.leaqua.2013.09.003

Camps, J., Stouten, J., & Euwema, M. (2016). The relation between supervisors᾽ big five personality traits and employees᾽ experiences of abusive supervision.. ARTN 112. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00112

Camps, J., Stouten, J., Euwema, M., & de Cremer, D. (2020). Abusive supervision as a response to follower hostility: A moderated mediation model.(3), 495–514. doi: 10.1007/s10551-018-4058-0

Castilla, E. J., & Benard, S. (2010). The paradox of meritocracy in organizations.,(4), 543–676.

Cialdini, R. B., Reno, R. R., & Kallgren, C. A. (1990). A focus theory of normative conduct: Recycling the concept of norms to reduce littering in public places.,(6), 1015–1026. https://doi.org/10.1037/0022-3514.58.6.1015.

Courtright, S. H., Gardner, R. G., Smith, T. A., McCormick, B. W., & Colbert, A. E. (2016). My family made me do it: A cross-domain, self-regulatory perspective on antecedents to abusive supervision.(5), 1630–1652. doi: 10.5465/amj.2013.1009

Eissa, G., & Lester, S. W. (2017). Supervisor role overload and frustration as antecedents of abusive supervision: The moderating role of supervisor personality.(3), 307–326. doi:10.1002/job. 2123

Eissa, G., Lester, S. W., & Gupta, R. (2020). Interpersonal deviance and abusive supervision: The mediating role of supervisor negative emotions and the moderating role of subordinate organizational citizenship behavior.(3), 577–594. doi: 10.1007/s10551- 019-04130-x

Fan, X.-L., Wang, Q.-Q., Liu, J., Liu, C., & Cai, T. (2020). Why do supervisors abuse subordinates? Effects of team performance, regulatory focus, and emotional exhaustion.(3), 605–628. doi: 10.1111/joop.12307

Ferris, G. R., Treadway, D. C., Kolodinsky, R. W., Hochwarter, W. A., Kacmar, C. J., Douglas, C., & Frink, D. D. (2005). Development and validation of the political skill inventory.,, 126–152.

Friese, M., Messner, C., & Schaffner, Y. (2012). Mindfulness meditation counteracts self-control depletion.,(2), 1016–1022.

Garcia, P. R., Restubog, S. L., Kiewitz, C., Scott, K. L., & Tang, R. L. (2014). Roots run deep: Investigating psychological mechanisms between history of family aggression and abusive supervision.(5), 883–897. doi: 10.1037/a0036463

Gonzalez-Morales, M. G., Kernan, M. C., Becker, T. E., & Eisenberger, R. (2018). Defeating abusive supervision: Training supervisors to support subordinates.(2), 151–162. doi: 10. 1037/ocp0000061

Graham, K. A., Mawritz, M. B., Dust, S. B., Greenbaum, R. L., & Ziegert, J. C. (2019). Too many cooks in the kitchen: The effects of dominance incompatibility on relationship conflict and subsequent abusive supervision.(3), 351–364. doi: 10.1016/j.leaqua.2018.12. 003

Guo, L., Chiang, J. T.-J., Mao, J.-Y., & Chien, C.-J. (2020). Abuse as a reaction of perfectionistic leaders: A moderated mediation model of leader perfectionism, perceived control, and subordinate feedback seeking on abusive supervision.(3), 790–810. doi: 10.1111/joop.12308

Harackiewicz, J. M., & Hulleman, C. S. (2010). The importance of interest: The role of achievement goals and task values in promoting the development of interest.,(1), 42–52.

Harris, K. J., Harvey, P., & Kacmar, K. M. (2011). Abusive supervisory reactions to coworker relationship conflict.,(5), 1010–1023.

Harvey, P., Harris, K. J., Gillis, W. E., & Martinko, M. J. (2014). Abusive supervision and the entitled employee.(2), 204–217.

Henle, C. A., & Gross, M. A. (2014). What have I done to deserve this? Effects of employee personality and emotion on abusive supervision.(3), 461–474. doi: 10.1007/s10551-013-1771-6

Kaptein, M. (2008). Developing and testing a measure for the ethical culture of organizations: The corporate ethical virtues model.,923–47.

Khan, A. K., Moss, S., Quratulain, S., & Hameed, I. (2018). When and how subordinate performance leads to abusive supervision: A social dominance perspective.(7), 2801–2826. doi:10.1177/0149206316653930

Khan, A. K., Quratulain, S., & Crawshaw, J. R. (2017). Double jeopardy: Subordinates’ worldviews and poor performance as predictors of abusive supervision.(2), 165–178. doi:10.1007/s10869-016- 9442-0

Kiazad, K., Restubog, S. L. D., Zagenczyk, T. J., Kiewitz, C., & Tang, R. L. (2010). In pursuit of power: The role of authoritarian leadership in the relationship between supervisors’ machiavellianism and subordinates’ perceptions of abusive supervisory behavior.,, 512–519. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2010.06.004

Kim, J. K., Holtz, B. C., & Hu, B. (2020). Rising above: Investigating employee exemplification as a response to the experience of shame induced by abusive supervision.,(4), 861–886.

Lam, C. K., Walter, F., & Huang, X. (2017). Supervisors' emotional exhaustion and abusive supervision: The moderating roles of perceived subordinate performance and supervisor self-monitoring.(8), 1151–1166.

Liang, L. H., Lian, H., Brown, D. J., Ferris, D. L., Hanig, S., & Keeping, L. M. (2016). Why are abusive supervisors abusive? A dual-system self-control model.(4), 1385–1406.

Liao, Z., Lee, H. W., Johnson, R. E., Song, Z., & Liu, Y. (2021). Seeing from a short-term perspective: When and why daily abusive supervisor behavior yields functional and dysfunctional consequences.,(3), 377–398. https://doi.org/10.1037/apl0000508.

Lin, J. S.-H., Ma, J., & Johnson, R. E. (2016). When ethical leader behavior breaks bad: How ethical leader behavior can turn abusive via ego depletion and moral licensing.(6), 815–830. doi: 10. 1037/apl0000098

Li, Y., Wang, Z., Yang, L. Q., & Liu, S. (2016). The crossover of psychological distress from leaders to subordinates in teams: The role of abusive supervision, psychological capital, and team performance.(2), 142–153. doi: 10.1037/a0039960

Li, Z., He, B., & Sun, X. (2020). Does work stressors lead to abusive supervision? A study of differentiated effects of challenge and hindrance stressors., 573–588. doi: 10.2147/ PRBM.S249071

Mackey, J. D., Brees, J. R., McAllister, C. P., Zorn, M. L., Martinko, M. J., & Harvey, P. (2018). Victim and culprit? The effects of entitlement and felt accountability on perceptions of abusive supervision and perpetration of workplace bullying.(3), 659–673. doi: 10.1007/s10551-016-3348-7

Malik, A. H., Iqbal, M. Z., & Ul Haq, M. I. (2020). Supervisees’ reactions to a concatenation of supervisors’ resource drain, ego depletion and abusive supervision.,(2), 177−198. doi: 10.1108/ijcma-09-2019-0158

Martinko, M. J., Harvey, P., Sikora, D., & Douglas, S. C. (2011). Perceptions of abusive supervision: The role of subordinates’ attribution styles.(4), 751–764.

Mawritz, M. B., Folger, R., & Latham, G. P. (2014). Supervisors’ exceedingly difficult goals and abusive supervision: The mediating effects of hindrance stress, anger, and anxiety.(3), 358–372. doi: 10.1002/job.1879

Mawritz, M. B., Greenbaum, R. L., Butts, M. M., & Graham, K. A. (2017). I just can’t control myself: A self-regulation perspective on the abuse of deviant employees.(4), 1482–1503. doi: 10.5465/ amj.2014.0409

Monin, B., & Miller, D. T. (2001). Moral credentials and the expression of prejudice.,(1), 33–43. https://doi.org/10.1037/0022- 3514.81.1.33.

Naeem, M., Weng, Q., Ali, A., & Hameed, Z. (2020). An eye for an eye: Does subordinates’ negative workplace gossip lead to supervisor abuse?(1), 284– 302. doi: 10.1108/pr-05-2018-0174

Neves, P. (2014). Taking it out on survivors: Submissive employees, downsizing, and abusive supervision.(3), 507–534. doi: 10.1111/joop.12061

Nevicka, B., de Hoogh, A. H. B., Den Hartog, D. N., & Belschak, F. D. (2018). Narcissistic leaders and their victims: Followers low on self-esteem and low on core self-evaluations suffer most.doi: 42210.3389/fpsyg.2018.00422

Osofsky, M. J., Bandura, A., & Zimbardo, P. G. (2005). The role of moral disengagement in the execution process.,, 371–393.

Pan, S.-Y., & Lin, K. J. (2018). Who suffers when supervisors are unhappy? The roles of leader–member exchange and abusive supervision.(3), 799–811. doi: 10.1007/s10551-016-3247-y

Qin, X., Dust, S. B., DiRenzo, M. S., & Wang, S. (2019). Negative creativity in leader-follower relations: A daily investigation of leaders’ creative mindset, moral disengagement,and abusive supervision.(5), 665–682. doi: 10.1007/s10869-019-09646-7

Reckers, P., & Samuelson, M. (2016). Toward resolving the debate surrounding slippery slope versus licensing behavior: The importance of individual differences in accounting ethical decision making.,, 1–16.

Robertson, J. L., Dionisi, A. M., & Barling, J. (2018). Linking attachment theory to abusive supervision.(2), 214–228. doi:10.1108/jmp- 11-2017-0399

Schat, A. C. H., Frone, M. R., & Kelloway, E. K. (2006). Prevalence of workplace aggression in the U.S. workforce: Findings from a national studyIn E. K. Kelloway, J. Barling, & J. J. Hurrell, Jr. (Eds.),(pp. 47–89). Sage Publications, Inc. https://doi.org/ 10.4135/9781412976947.n4

Schel, M. A., Scheres, A., & Crone, E. A. (2014). New perspectives on self-control development: Highlighting the role of intentional inhibition.,, 236–246. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2014. 08.022

Smallfield, J., Hoobler, J. M., & Kluemper, D. H. (2020). How team helping influences abusive and empowering leadership: The roles of team affective tone and performance.(8), 757–781. doi: 10.1002/job.2450

Sonnentag, S. (2012). Psychological detachment from work during leisure time: The benefits of mentally disengaging from work.,(2), 114–118.

Tariq, H., & Weng, Q. (2018). Accountability breeds response- ability.(5), 1019–1042. doi: 10.1108/ pr-05-2017-0149

Taylor, S. G., Griffith, M. D., Vadera, A. K., Folger, R., & Letwin, C. R. (2019). Breaking the cycle of abusive supervision: How disidentification and moral identity help the trickle-down change course.(1), 164–182. doi: 10.1037/apl0000360

Tepper, B. J. (2000). Consequences of abusive supervision.(2), 178–190.

Tepper, B. J. (2007). Abusive supervision in work organizations: Review, synthesis, and research agenda.(3), 261–289.

Tepper, B. J., Duffy, M. K., Henle, C. A., & Lambert, L. S. (2006), Procedural injustice, victim precipitation, and abusive supervision.,, 101–123. https://doi.org/10.1111/J.1744-6570.2006.00725.X

Tepper, B. J., Simon, L., & Park, H. M. (2017). Abusive supervision.(1)123–152.

Thoman, D. B., Smith, J. L., & Silvia, P. J. (2011). The resource replenishment function of interest.(6), 592–599.

Tröster, C., & van Quaquebeke, N. (2020). When victims help their abusive supervisors: The role of LMX, self-blame, and guilt., https:// doi.org/10.5465/amj.2019.0559

Tu, M.-H., Bono, J. E., Shum, C., & LaMontagne, L. (2018). Breaking the cycle: The effects of role model performance and ideal leadership self-concepts on abusive supervision spillover.(7), 689–702. doi:10.1037/apl0000297

Vincent, L. C., & Polman, E. (2016). When being creative frees us to be bad: Linking creativity with moral licensing. In Jan-Willem Van Prooijen, Paul A.M. van Lange (Eds.),(pp. 166–184). Cambridge Univeristy Press.

Waldman, D. A., Wang, D., Hannah, S. T., Owens, B. P., & Balthazard, P. A. (2018). Psychological and neurological predictors of abusive supervision.(3), 399–421. doi: 10.1111/peps.12262

Walter, F., Lam, C. K., van der Vegt, G. S., Huang, X., & Miao, Q. (2015). Abusive supervision and subordinate performance: Instrumentality considerations in the emergence and consequences of abusive supervision.(4), 1056–1072. doi:10.1037/a0038513

Wang, G., Harms, P. D., & Mackey, J. D. (2014). Does it take two to tangle? Subordinates’ perceptions of and reactions to abusive supervision.(2), 487–503. doi: 10.1007/s10551-014-2292-7

Watkins, T., Fehr, R., & He, W. (2019). Whatever it takes: Leaders᾽ perceptions of abusive supervision instrumentality.(2), 260–272. https://doi.org/ 10.1016/j.leaqua.2018.09.002.

Wee, E. X. M., Liao, H., Liu, D., & Liu, J. (2017). Moving from abuse to reconciliation: A power-dependence perspective on when and how a follower can break the spiral of abuse.(6), 2352–2380. doi: 10.5465/amj.2015.0866

Weiss, H. M., & Cropanzano, R. (1996). Affective events theory: A theoretical discussion of the structure, causes and consequences of affective experiences at work.,, 1–74.

Yam, K. C., Fehr, R., Keng-Highberger, F. T., Klotz, A. C., & Reynolds, S. J. (2016). Out of control: A self-control perspective on the link between surface acting and abusive supervision.(2), 292– 301. doi: 10.1037/apl0000043

Yan, X., Wang, Z., Su, J., & Luo, Z. (2017). Relationship between core self-evaluations and team identification: The perception of abusive supervision and work engagement.(1), 121–127. doi:10.1007/s12144- 017-9749-7

Yu, L., Duffy, M. K., & Tepper, B. J. (2018). Consequences of downward envy: A model of self-esteem threat, abusive supervision, and supervisory leader self-improvement.(6), 2296–2318. https://doi.org/10.5465/amj.2015.0183

Zhang, Y., & Bednall, T. C. (2016). Antecedents of abusive supervision: A meta-analytic review.(3), 455–471. doi: 10.1007/s10551-015-2657-6

Zhong, C.-B., Liljenquist, K., & Cain, D. M. (2009). Moral self- regulation: Licensing and compensationIn D. De Cremer (Ed.),(pp. 75–89). Information Age Publishing, Inc.

Antecedents of abusive supervision

WANG Haizhen, GENG Zizhen, DING Lin, SHAN Chunxia

(Xi’an International Studies University, Xi’an, 710128, China)

Abusive supervision refers to the extent to which supervisors engage in sustained displays of hostile verbal and non-verbal behaviors (excluding physical contact), as perceived by their subordinates. Given such behaviors’ dysfunctional consequences at both the individual and organizational levels, knowing why supervisors become abusive to subordinates is essential. We systematically review and synthesize the findings of relevant studies, which approach the issue from diverse perspectives: supervisor characteristics, self-depletion theory, social learning theory, and victim precipitation theory. Furthermore, we posit a comprehensive model explaining the emergence of abusive supervision based on affective events theory. Future research should investigate the emergence of abusive supervision by exploring supervisors’ attitudes toward such behavior, organizational norms regarding such behavior, and supervisors’ recovery of self-control resources.

abusive supervision, self-depletion, social learning, victim precipitation, affective events theory

2021-01-05

*国家自然科学基金面上项目(71972155); 教育部人文社科青年基金项目(16YJC630168, 20XJC630001); 陕西高校青年创新团队项目(21JP102); 兰州大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(2019jbkyzy024)。

王海珍, E-mail: wanghaizhen@xisu.edu.cn

B849: C93