二元工作压力与员工创新关系的元分析*

王佳燕 蓝媛美 李超平

·元分析(Meta-Analysis)·

二元工作压力与员工创新关系的元分析*

王佳燕 蓝媛美 李超平

(中国人民大学公共管理学院; 中国人民大学公共管理学院人才与领导力研究中心, 北京 100872)

基于141篇文献的149项独立研究, 研究样本总人数达46261人的数据, 对挑战性-阻碍性二元压力及其亚组与员工创新的关系进行了元分析, 并检验了文化差异(权力距离、长−短期导向、个人−集体主义)、数据来源以及数据收集时间点的调节作用。结果表明: (1)挑战性压力及其亚组工作复杂性、任务冲突对员工创新存在显著正向影响, 阻碍性压力对员工创新存在显著负向影响。(2)文化差异性(个人−集体主义)对挑战性压力与员工创新的关系有调节作用, 文化差异性(权力距离高低、长−短期导向、个人−集体主义)对阻碍性压力与员工创新的关系有调节作用。(3)数据来源对二元工作压力与员工创新的关系有调节作用, 当员工创新数据来自自我评价时, 挑战性压力、阻碍性压力与员工创新关系的强度更强。(4)数据收集时间点仅对挑战性压力与员工创新的关系有调节作用, 横截面研究设计下, 挑战性压力与员工创新的关系更强。

挑战性压力, 阻碍性压力, 员工创新, 元分析

1 引言

员工创新是企业创新的重要来源, 是提升组织绩效, 决定组织在当今动荡环境下生存、发展以及保持核心竞争力的关键要素, 企业越来越重视员工的创新(王甜等, 2019; Elidemir et al., 2020)。员工创新是一个非常复杂的过程, 包括创新想法产生、为创新想法的实施寻找相关支持、创新想法实施三个阶段, 只有完成以上三个阶段, 才能算完成整个创新(张惠琴, 侯艳君, 2017; 王甜等, 2019), 以上三个阶段又都受多种因素(个体层面、组织层面、社会层面)的影响, 员工创新的复杂性不言而喻。

与企业的高创新需求和变革相对应的, 是员工在工作中所承担的较大的压力, 如过长的工作时间、超负荷的工作量等。从实践角度看, 组织已经花费了大量的资源和精力帮助员工管理其工作压力(Wang et al., 2020; 贺广明, 2005), 从研究角度看, 学者们围绕工作压力与员工创新之间的关系开展了大量研究。而当前关于工作压力与员工创新关系的实证研究结果如关系强度、关系方向等存在差异性。研究发现, 工作压力与员工创新之间存在正向(Albort-Morant et al., 2020; Baer, 1998; 袁凌, 卓晓倩, 2016)、负向(Naseer et al., 2019; Amabile et al., 1990)及非线性关系(王甜等, 2019; Montani et al., 2019; Landon & Suedfeld, 1972)。除此之外, 工作压力如何影响员工创新的作用机制及边界条件也尚未被完全揭示。基于工作压力与员工创新关系研究现状, 本研究借鉴Cavanaugh等人(2000)的二元工作压力模型, Rodell和Judge (2009)以及Lepine等人(2005)对二元工作压力的细分类, 用元分析方法探索不同类型的工作压力与员工创新的关系。本研究预计将在三个方面取得进展: 第一, 分类压力与员工创新关系探究, 通过元分析技术整合现有实证研究结果, 在大样本下探究二元工作压力与员工创新之间的关系强度及关系方向; 第二, 区分文化背景(文化的差异性), 通过元分析技术研究文化差异是否对挑战性−阻碍性压力与员工创新之间的关系产生影响, 从而提供一个相比不区分文化背景或是仅从单一文化背景下进行研究的更为客观的研究结果; 第三, 边界机制探究, 通过元分析技术检验单一实证研究中难以检验或未能检验的工作压力与员工创新关系所受的调节变量的影响, 如数据来源、数据收集时间点等。

2 文献综述与研究假设

2.1 挑战性−阻碍性压力与员工创新的关系

二元工作压力模型最初由Cavanaugh等人(2000)提出, 将工作压力根据性质及其效果分为挑战性压力和阻碍性压力。其中挑战性压力是一种与挑战性的工作要求相关的压力, 这类压力更多与工作要求或工作环境相关; 阻碍性压力是一种阻碍个体能力发展和价值实现的压力, 这类工作压力往往与工作内容不相关。Rodell和Judge (2009)在挑战性−阻碍性二元压力模型的基础上, 对挑战性压力与阻碍性压力进一步细分, 认为挑战性压力主要包括工作负荷、时间压力、工作复杂性以及工作职责, 这类压力能够更多的带给员工收获与成长; 而阻碍性压力则主要包括繁文缛节、角色模糊、角色冲突和工作困扰等, 这类压力更多的阻碍了员工的收获与成长。本研究就挑战性压力和阻碍性压力亚组的选取, 选取当前研究中研究数量较多且在工作中常见的细分压力。挑战性压力亚组包括工作负荷、时间压力、工作复杂性、任务冲突, 阻碍性压力亚组包括工作不安全感、角色压力(角色冲突、角色模糊、角色超载)、人际冲突。

员工创新是组织创新的基础, 员工创新研究中的创新主要指个体层面的创新。当前研究中, 研究者多从过程角度来界定创新, 认为个体创新是指员工在工作中产生、推广及实施创新想法的过程(刘智强等, 2015; Zhou & George, 2001; Scott & Bruce, 1994), 此次研究重点关注个体层面的创新实证研究。同时, 本研究所关注员工创新的内涵更为丰富, 包括个体创造力、个体创新行为及个体创新绩效三个方面。主要理由如下: (1)创新与创造力是有强关联的概念, 可以从过程和结果的视角来理解创新(张惠琴, 侯艳君, 2017), 而创造力是创新过程的重要组成成分, 是创意产生的范畴(王智宁等, 2016); (2)关于员工创造力、创新行为及创新绩效, 虽然不同学者给出了不同的定义, 但学者们在研究过程中并没有完全将三个概念做出严格的区分(刘智强等, 2015); (3)从测量方面看, 学者们在员工创新相关的实证测量中也并未将三者做出严格的区分, 并在研究中严格使用各自的测量量表进行测量。现有研究中, 有的研究仅测量了创新想法的产生, 而有的研究对创新的实施进行了测量, 也有的仅对创新结果(绩效)进行了测量, 但完整的创新过程则应该包括三个阶段。综上, 本研究中的员工创新是从整体角度出发, 包含个体创造力、个体创新行为及个体创新绩效的个体层面的创新研究。

根据Cavanaugh等人(2000)以及Rodell和Judge (2009)对挑战性−阻碍性压力的定义及分类, 压力具有“好坏”之分, 挑战性压力是“好”压力, 能够对员工行为及态度产生正向影响, 阻碍性压力是“坏”压力, 能够对员工行为及态度等产生负向影响, 中间的影响机制可以用情感事件理论进行解释。情感事件理论(affective events theory, AET)由Weiss和Cropanzano (1996)提出, 旨在探讨组织成员在工作中经历的情感事件(affective events)、情感反应(affective reactions)与其态度和行为关系的理论。根据情感事件理论, 工作场所的压力事件会致使不同的员工产生具有差异性的情感反应, 继而产生与情感反应相一致的工作状态或应对行为(Weiss & Cropanzano, 1996)。压力事件引起的情感反应会直接影响组织成员的行为,或通过改变员工的工作态度进而影响其工作行为。基于情感事件理论, 情感反应可以看作是压力事件影响工作行为的中介机制。情感反应主要包括心境(mood)和情绪(emotion)两个成分。现有关于工作压力与工作行为关系的研究结果也支持了情感事件理论。黄斌等人(2015)研究表明挑战性压力对积极情感具有直接效应, 而阻碍性压力则产生了相反的效应, 积极情感能够促进创造力的提升, 而创造力也会促使积极情感产生。Rodell和Judge (2009)的研究表明不同种类的压力会使员工产生关怀、气愤、焦虑等不同的情绪, 而这些不同的情绪会促使员工产生不同的工作行为。考虑到工作压力和积极情绪之间的关系, Cavanaugh等人(2000)和Li等人(2004)也开展了研究, 研究发现个体对工作压力的积极感知可以使其更好的权衡工作利弊, 激发个体的成就感, 促进其行动, 同时也会对积极情绪产生强化作用, 压力的消极感知所带来的效应与积极感知所带来的效应相反。积极情绪在提升工作满意度方面发挥了重要作用, 使员工更愿意以有利于组织的方式行事。Isen (2009)发现积极情绪可以促进认知能力和灵活性的提高, 以及及时、创造性解决困难问题的能力。研究还发现, 积极情绪对创新、敬业度、组织承诺和工作绩效等积极的工作态度和行为均具有显著的正向影响和预测效应(李悦, 王重鸣, 2012; 李旭培等, 2013)。基于以上论述, 我们认为挑战性压力会通过情感反应对员工创新产生正向影响, 而阻碍性压力则会对员工创新产生负向影响。

根据情感事件理论, 在组织环境中, 员工面对不同的工作内容和工作事件, 会产生不同类型的工作压力, 这对员工的心理状态和情绪产生的影响不同, 从而导致员工产生具有差异性的应对方式(Mitchell et al., 2019)。研究者在研究中通常将工作负荷、工作复杂性、任务冲突以及时间压力归为挑战性压力, 而将角色压力、人际冲突与工作不安全感归为阻碍性压力(Mazzola & Disselhorst, 2019; Cavanaugh et al., 2000; Lepine et al., 2005)。根据前文论述, 挑战性压力会通过员工情感反应对员工创新产生正向影响, 而阻碍性压力会通过情感反应对员工创新产生负向影响。那么, 作为挑战性−阻碍性的细分类压力, 这些细分类压力与员工创新之间也可能存在与挑战性−阻碍性压力和创新之间的类似的关系。基于此, 我们认为工作负荷、工作复杂性、任务冲突以及时间压力作为挑战性压力, 会正向影响员工创新, 而角色压力、人际冲突与工作不安全感作为阻碍性压力, 会对员工创新产生负向影响。因此, 综合挑战性−阻碍性压力及其细分类压力的相关研究, 本研究提出以下假设:

H1:挑战性压力及其细分类压力工作负荷、工作复杂性、任务冲突、时间压力正向影响员工创新。

H2:阻碍性压力及其细分类压力角色压力、人际冲突、工作不安全感负向影响员工创新。

2.2 挑战性−阻碍性压力与员工创新的关系:调节作用

2.2.1 文化差异

个体的情绪反应基于其对现实事件的感知和评价, 因此, 不同的个体特征、组织环境以及社会因素都会影响个体对压力的认知评估及压力所导致的情绪反应, 从而导致不同的挑战性和阻碍性压力结果(Choi et al., 2011; Min et al., 2015), 即情境因素会对个体的认知评估、情绪反应及行为产生交互式的影响。根据霍夫斯泰德的研究, 文化是影响员工行为的一个深层次情境因素(刘智强等, 2015; Hofstede, 2001), 工作压力问题与国家社会、组织文化有着紧密联系(Akanji et al., 2020; Chen, 2019; Adiguzel & Kucukoglu, 2019; Siegrist et al., 2010; Peterson & Wilson, 2002)。Moos (2001)的压力与应对模型也强调了文化在情境、压力应对与适应之间关系的作用。模型提出, 压力的产生与应对是人与环境相互作用的结果, 而文化渗透于整个压力与应对过程。当前关于文化差异的研究模型, 以霍夫斯泰德的文化维度理论使用最为广泛(Naseer et al., 2019)。霍夫斯泰德提出, 可以通过集体−个人主义、不确定性规避、长期/短期导向、男/女性化、权力距离五个维度来衡量不同国家之间的文化差异, 以中国和美国为代表的东方与西方文化在五个维度均表现出差异, 尤其在集体−个人主义、权力距离、短期−长期取向三个维度上差异显著。因此, 文化因素可能会对挑战性−阻碍性压力与员工创新之间的关系产生影响。本研究从霍夫斯泰德的文化维度理论出发, 聚焦在东西方文化具有显著差异性的三个维度, 探究文化差异对挑战性−阻碍性压力与员工创新关系的影响。

集体主义−个人主义可能会对挑战性−阻碍性压力与员工创新之间的关系产生影响。从情绪角度看, 在不同的情境下, 员工会对相类似的压力, 给予不同的解释和评价(杨宝琰, 万明钢, 2008), 并产生具有差异性的情绪反应, 进而产生不同的应对方式。个人主义文化中, 在情绪表达上的主流思想是最大化积极情绪, 最小化消极情绪(Kitayama et al., 2000; 刘影等, 2016)。因而, 相较于集体主义文化, 在个人主义文化背景下, 阻碍性压力通过消极情绪对员工创新的负向影响弱。同时, 个人主义文化背景下的员工在遭遇人际冲突等阻碍性压力时, 更倾向于使用情绪表达来满足其自我一致性需求, 而不会通过抑制情绪达到维持人际和谐(Wei et al., 2013), 即个人主义文化背景下的员工更注重个人感受, 而非以工作为重。与之相反, 集体主义文化的主流思想是通过积极和消极情绪体验的平衡来寻求一个中庸之道(Miyamoto & Ma, 2011), 人际和谐是集体主义文化社会中的重要规范, 文化的规则让其更谦让克制、隐藏情绪、保持冷静(Soto et al., 2011)。因此, 相比个人主义文化, 集体主义文化中员工不论对挑战性压力, 还是阻碍性压力, 其对于情感的表达和情绪的抑制, 均以工作和集体利益为中心, 而非将个人情感置于工作和集体利益之上。相较于个人主义文化背景, 集体主义文化背景下, 工作压力对员工创新的影响效应更强。因此, 我们认为相较于个人主义文化, 集体主义文化背景下, 挑战性压力对员工创新的正向影响更强, 阻碍性压力对员工创新的负向影响更强。

权力距离可能会对挑战性−阻碍性压力与员工创新之间的关系产生影响。权力距离是员工承认和接受组织中权利分配不平等的程度。根据情感事件理论, 挑战性压力通过情感反应对员工创新存在正向影响, 阻碍性压力通过情感反应对员工创新存在负向影响。权力距离高的员工, 对领导有着更多的信任和感激(仲理峰等, 2019)、忠诚和服从(Tyler et al., 2000), 而研究发现感恩的个体, 主观幸福感更强(丁凤琴, 赵虎英, 2018), 更有可能在面对挑战性压力时, 产生更积极的情绪反应, 从而以积极的心态进行更多的创新; 同时, 因为创新存在不确定性和风险, 高权力距离下, 员工在面临阻碍性压力时, 尽可能采取较为保守的行为, 因此较少以积极、乐观的情绪反应去克服阻碍性压力, 进行创新。因此, 我们认为相比于低权力距离水平的员工, 高权力距离水平的员工, 挑战性压力对创新的正向影响更强, 阻碍性压力对员工创新的负向影响也更强。

长(短)期导向可能会对挑战性−阻碍性压力与员工创新之间的关系产生影响。从长(短)期导向看, 长期导向文化价值注重长期结果, 更多的让员工进行长期规划和学习, 从而获得长期的投资回报(Borys & Jemison, 1989), 长期导向的员工更加注重工作结果。在面对挑战性压力时, 长期导向的员工更易产生与工作相关的积极情感和心境,对压力应对有更强的把握, 从而做出更多的工作创新, 以期更好的完成工作任务。创新作为一种风险活动, 需要投入大量的资源, 有较大的不确定性, 有长期导向的员工相对较为保守(Sharma et al., 1997), 在面对阻碍性压力时, 为维持工作的稳定性而拒绝改变, 变得小心谨慎, 以保证工作目标的长期发展, 较少进行高风险的创新活动。因此, 通过分析, 我们认为长期导向的员工, 挑战性压力对其创新的正向影响更强, 阻碍性压力对其创新的负向影响也更强。综上所述, 本研究提出以下假设:

H3: 文化差异对挑战性−阻碍性压力与员工创新的关系存在调节作用, 与个人主义、低权力距离、短期导向文化背景相比, 集体主义、高权力距离、长期导向文化背景下, 挑战性压力对员工创新的正向影响更强, 阻碍性压力对员工创新的负向影响更强。

2.2.2 数据来源

研究者在使用创新量表进行评价时, 评价的方式大体可分为两种, 自评与他评。自评是指受试者根据量表的题目和内容自行选择答案做出判断的评定量表。上级评价是指由上级根据对下属的行为观察或是访谈所进行的量化评估, 属于他评中的一种类型。在以同一样本为被试, 其他所有研究设计、研究过程均相同, 但使用不同的评价方式获取研究数据时, 也会导致研究结果的差异(Carpenter et al., 2014)。当前研究结果也表明, 自评与他评(上级评价)结果之间往往存在不一致(Paulhus & Reynolds, 1995)。因此, 我们认为在研究挑战性−阻碍性压力与员工创新之间的关系时, 以同一样本为被试, 其他任何研究设计、研究条件及研究过程不变, 但分别采用自评和上级评价两种方式获取员工创新数据, 最后研究所得结论: 挑战性−阻碍性压力与员工创新关系的强弱、关系方向可能存在差异。导致自评与上级评价结果不一致的原因有, 评价者的人口背景变量、评估者的参与度的差异(汪金爱, 王铁民, 2015)。数据来源的差异会对研究结果产生影响这一结论在国内也得到了学者的验证(陈春花等, 2016)。除以上原因外, 根据创新特质论, 作为个人特质的创新, 上级感知到的员工的创新水平与员工的自我表现能力相关, 因此, 上级对员工的创新评价结果与员工对创新的自我评价结果之间也可能存在不一致的情况。创新数据来自上级(s)与员工自评(e)的挑战性−阻碍性压力与创新的实证研究结果中, 既有s较高的情况(Adler & Koch, 2017), 也有e较高的情况(Zhang et al., 2016)。基于此, 本研究提出以下研究假设:

H4a: 不同来源的创新评价数据(自评/上级评价)能够调节挑战性−阻碍性压力与员工创新的关系, 与员工自评创新相比, 上级对员工创新的评价数据研究中, 挑战性−阻碍性压力与员工创新的关系更强。

H4b: 不同来源的创新评价数据(自评/上级评价)能够调节挑战性−阻碍性压力与员工创新的关系, 与员工自评创新相比, 上级对员工创新的评价数据研究中, 挑战性−阻碍性压力与员工创新的关系更弱。

2.2.3 数据收集时间点

根据数据收集的时间点, 实证研究设计大致可以分为两种, 一种为在同一时间点进行测量并获取数据的横截面设计, 另一种是在两个及两个时间点以上进行测量并获取数据的纵向研究设计(张平, 刘伟民, 2020; 陈春花等, 2016)。纵向研究设计中的追踪研究则通过对同一研究对象进行三次或三次以上的重复测量, 能够对现象发展的内在机制和过程进行深入研究, 发现个体心理、态度和行为的具体变化(胥彦, 李超平, 2019)。创新的产生是一个过程, 这个过程受到多种因素的影响, 采用横截面研究可能无法准确的反应工作压力与员工创新之间的关系。因此, 对员工创新进行研究时, 不同时间点收集的数据也可能会造成研究结果的差异(丁琳, 2017)。采用横截面研究设计(hjm)与非横截面设计的(other)的挑战性压力−阻碍性压力与创新的实证研究结果中, 既有hjm较高的情况(de Clercq, 2019), 也有other较高的情况(Naseer et al., 2019)。基于此, 本研究提出以下研究假设:

H5a:不同时间点收集的数据能够调节挑战性−阻碍性压力与员工创新的关系, 与横截面研究设计相比, 非横截面研究设计的研究中, 挑战性−阻碍性压力与员工创新的关系更强。

H5b: 不同时间点收集的数据能够调节挑战性−阻碍性压力与员工创新的关系, 与横截面研究设计相比, 非横截面研究设计的研究中, 挑战性−阻碍性压力与员工创新的关系更弱。

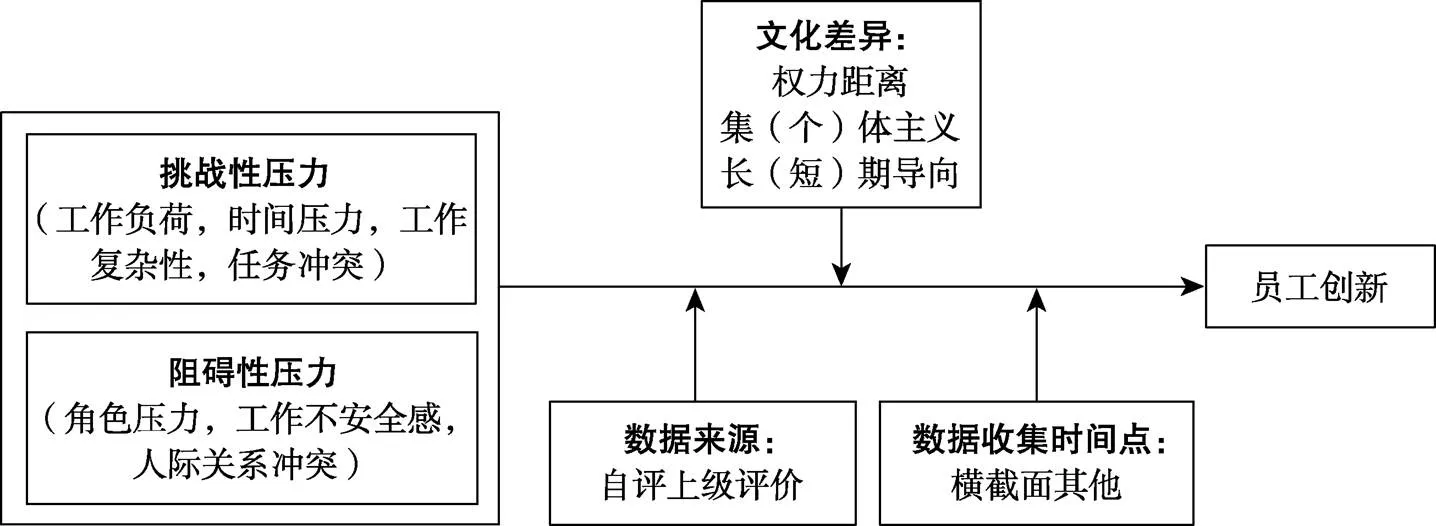

基于上述理论和推导, 本研究构建如下研究模型(详见图1)。

3 研究方法

3.1 文献搜集

我们将“挑战性压力”、“阻碍性压力”、“工作复杂性”、“时间压力”“任务冲突”“工作负荷”“工作不安全感”“角色模糊”“角色冲突”“人际关系冲突”与“创造力”“创新行为”“创新绩效”进行组合, 作为中文检索主题词, 在中文数据库(中文知网期刊全文数据库、万方数据检索系统、维普中文科技期刊、中国博士学位论文全文数据库、中国优秀硕士学位论文全文数据库)中进行检索。然后将“challenge stressor” “hindrance stressor” “workload”“time pressure” “task conflict” “job/work complexity” “role ambiguity” “role conflict” “role overload” “relationship conflict” “job insecurity”与“creativity” “innovation” “creative behavior” “creative performance”进行组合, 在英文数据库(EBSCO、PROQUEST、SAGE、Wiley、Google Scholar、Web of Science)中进行检索。检索截止到2020年8月。

3.2 文献纳入的标准

对检索到的文献进行筛选, 按照以下标准决定是否将其纳入元分析: (1)必须是包括挑战性(阻碍性)工作压力与个体层面的创造力、创新行为、创新绩效之间的实证研究, 不包括纯理论研究、综述研究以及案例研究等; (2)研究中必须明确报告了研究所使用的样本量以及变量之间的相关数据, 不包括仅运用回归分析、结构方程模型以及其他统计方法的数据(王海雯, 张淑华, 2018); (3)调查样本均为在职员工, 研究情境为工作场所, 不包括学生样本(工作情境下学生样本的实验研究除外); (4)文献中所涉及的调查数据不可重复使用, 若学位论文发表在期刊上, 则以期刊论文为准(丁凤琴, 赵虎英, 2018)。最终符合上述标准的文献共141篇, 其中中文文献77篇, 英文文献64篇, 包括46261名被试。

图1 二元工作压力与员工创新关系的研究模型

在编码之前, 首先制定本研究的编码规则、编码内容及注意事项。主要编码信息如下: 文献信息(作者名、文献发表时间)、工作压力类型(挑战性压力及其细分压力类型、阻碍性压力及其细分压力类型)、员工创新(个体创造力、个体创新行为、个体创新绩效)、国家(用于文化差异编码, 文化差异包括权力距离、集(个)体主义、长(短)期导向)、数据来源(自评、上级评价)、数据收集时间点(横截面研究、其他)。其中关于文化差异的编码, 根据霍夫斯泰德文化维度以及文化价值观的调查数据对三个维度进行编码。霍夫斯泰德将各国或各地区的权力距离、个人主义(集体主义)、长期导向(短期导向)按0~100进行打分, 分值越低表示权力距离程度越低、越规避不确定性、更高的集体主义、以及更高的男性化和短期导向。在本研究中, 以50分为标准, 将文化维度得分分为高、低两组。其中低权力距离组包括: 瑞典、英国、德国、荷兰、加拿大、美国地区, 高权力距离组包括巴基斯坦、西班牙、中国(包括台湾)、韩国、南韩、葡萄牙、比利时、法国、克罗地亚、尼日利亚、墨西哥地区; 个人主义低分组包括巴基斯坦、韩国、南韩、中国(包括台湾)、尼日利亚、葡萄牙、墨西哥、克罗地亚地区, 个人主义高分组包括西班牙、德国、瑞典、法国、比利时、加拿大、荷兰、英国、美国地区; 长期导向低分组包括西班牙、巴基斯坦、加拿大、英国、美国、葡萄牙、法国、德国、瑞典、比利时、荷兰地区; 长期导向高分组包括韩国、南韩、中国(包括台湾)地区。由于此次研究重点关注员工创新这一整体, 因此对于同一变量同一量表分整体测量和分维度进行测量的研究, 我们对维度进行合并处理, 合并的原则是: 一项研究同时报告了工作压力与创新各维度(新想法产生、新想法执行等)之间的关系,而研究关注的是工作压力与员工创新整体之间的关系, 因此将加权平均值作为元分析的效应量纳入研究(Byron et al., 2010; 崔淼等, 2019)。

3.4 元分析过程

本研究借助开源软件R3.6.3 (R Core Team, 2020)的psychmeta程序包(Dahlke & Wiernik, 2019)。研究使用皮尔逊相关系数作为效应量(Roth et al., 2018; 杨伟文, 李超平, 2021)。采用Hunter和Schmidt (2004)的元分析方法进行分析, 分析中使用随机效应模型, 然后对研究中的测量误差(信度)进行修正, 计算修正后的效应值以及综合效应值(Hunter & Schmidt, 2004; 魏江等, 2012)。

其次, 对效应量进行同质性及发表偏倚检验。同质性检验又称异质性检验, 用于检验效应量之间是否同质。本研究采用统计量检验及相对统计量I-squared (2)来进行同质性分析。采用Egger’s回归系数及Begg秩相关检验来检验发表偏差问题。最后, 计算各变量关系的效应值, 检验文化差异、数据来源、数据收集时间点的调节作用, 并报告最终的同质性检验、主效应检验以及调节效应检验的分析结果, 报告内容包括独立样本个数, 总样本量, 样本加权平均效应值()及95%置信区间(95% CI), 校正抽样和测量误差报告后的真实效应值()及80%可信区间(80% CV), 标准差()。

4 研究结果

4.1 发表偏差及异质性检验

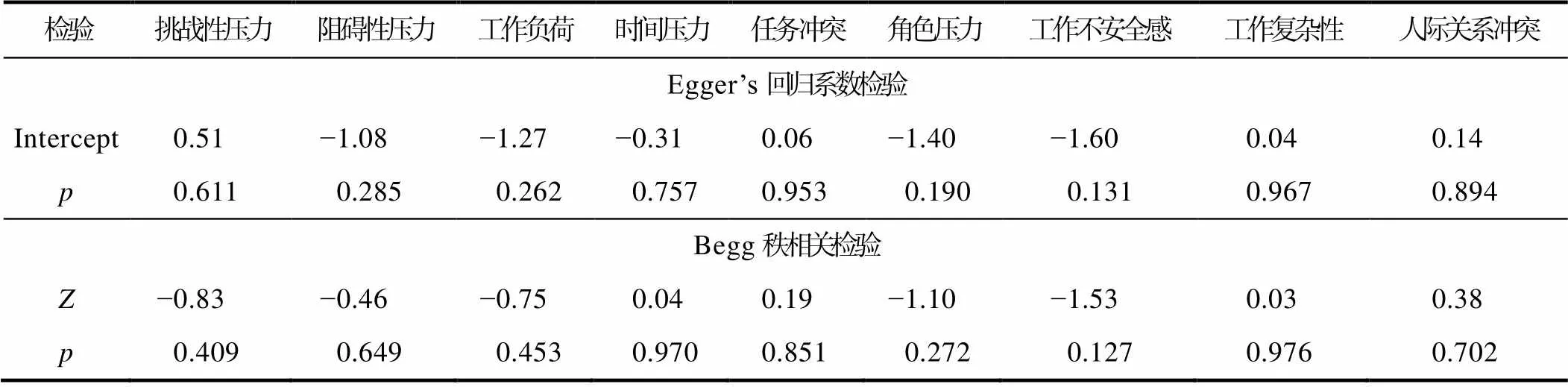

元分析的结论极易受到发表偏差的影响, 因此对纳入元分析的研究是否存在发表偏差进行检验非常必要。发表偏差(publication bias)又称出版性偏差, 是指对同类研究, 结果具有统计学意义的研究比不具有统计学意义的研究更容易被接受和发表的一种现象(Begg & Berlin, 1988; Dickersin, 1997; 郑辉烈等, 2009)。本研究采用Egger’s回归系数及Begg秩相关检验对纳入元分析的研究进行发表偏差检验, 发表偏差检验结果见表1。挑战性压力、阻碍性压力及其亚组的Egger’s回归系数值均不显著(> 0.05), 挑战性压力、阻碍性压力及其亚组的Begg秩相关检验值也均不显著(> 0.05)。因此, 可以判断纳入元分析的研究不存在严重的发表偏差。

表1 发表偏差结果

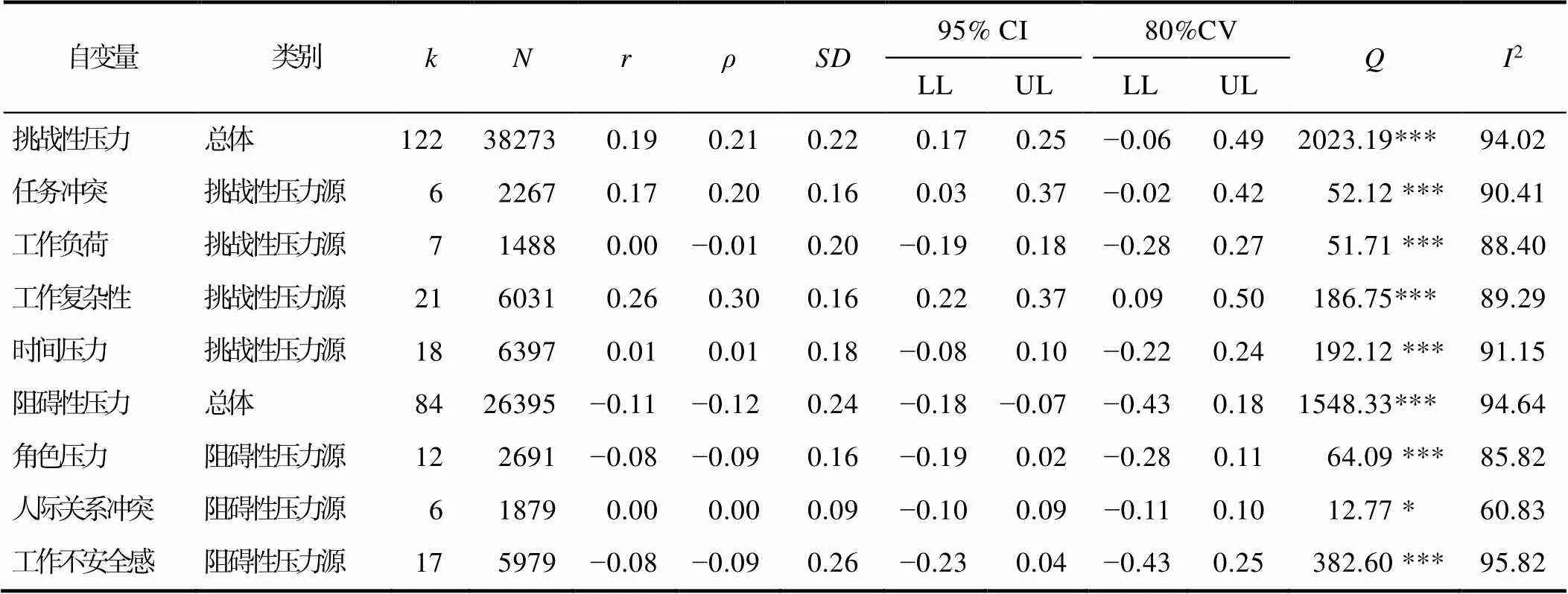

表2 二元工作压力及其亚组与员工创新关系的主效应检验结果及异质性检验结果

注:表示效应值的独立样本数;表示所有研究中的累计样本数;表示样本加权平均效应值;表示经过信度修正的样本加权平均效应值;表示的标准差; 95% CI表示的95%的置信区间;80% CV表示的80%的信用区间。下同

由于纳入元分析中的各研究的样本量、研究设计、干预措施、研究对象、结果测量以及评价指标等因素的不同, 使得不同效应量间存在不同程度的差异, 将元分析中不同研究间的各种差异称之为异质性, 常见的检验方法有2统计量和似然比检验, 推荐统计量结合或2值的方式检验异质性(魏丽娟, 董慧娟, 2006)。因此, 本研究通过统计量(及其显著性水平)大小及2来评估样本的异质性水平, 其中统计量是基于总变异的检验,显著则表明存在异质性,2表示效应值的真实差异占观察变异的比例, 其值越大表明异质性程度越高, 区分高、中、低、异质性的2分界点为75%、50%、25%。从分析结果(见表2最右侧两列)看, 除人际关系冲突(= 12.77,< 0.05,2= 60.83)的各效应量存在中等程度的异质性外, 挑战性压力、阻碍性压力及其亚组的统计量均显著(< 0.001), 且2均大于75%, 表明各效应量之间存在较高的异质性, 因此使用随机效应模型进行分析。

4.2 主效应检验结果

挑战性压力、阻碍性压力及其亚组与员工创新关系效应值计算结果见表2。其中CV为信用区间(Credibility Interval, CV), 代表总体均值的分布情况, 80% CV表示有80%的样本效应值都分布在这个区域。从表中可以看出, 挑战性压力、阻碍性压力与员工创新显著相关,值分别为0.21、−0.12, 95%置信区间不包含零。挑战性压力亚组中工作复杂性、任务冲突与员工创新显著相关,值分别为0.30、0.20, 95%置信区间不包含零; 阻碍性压力亚组中人际关系冲突、角色压力、工作不安全感与员工创新的关系均不显著, 95%置信区间包含零。因此得出: 挑战性压力对员工创新具有显著的正面影响, 阻碍性压力对员工创新具有显著的负面影响; 挑战性压力亚组中工作复杂性、任务冲突对员工创新具有显著的正面影响, 时间压力及工作负荷对员工创新的正面影响不显著; 阻碍性压力亚组中人际关系冲突、角色压力、工作不安全感对员工创新均不存在显著的负面影响, 假设1得到部分支持, 假设2得到部分支持。

4.3 调节效应的检验

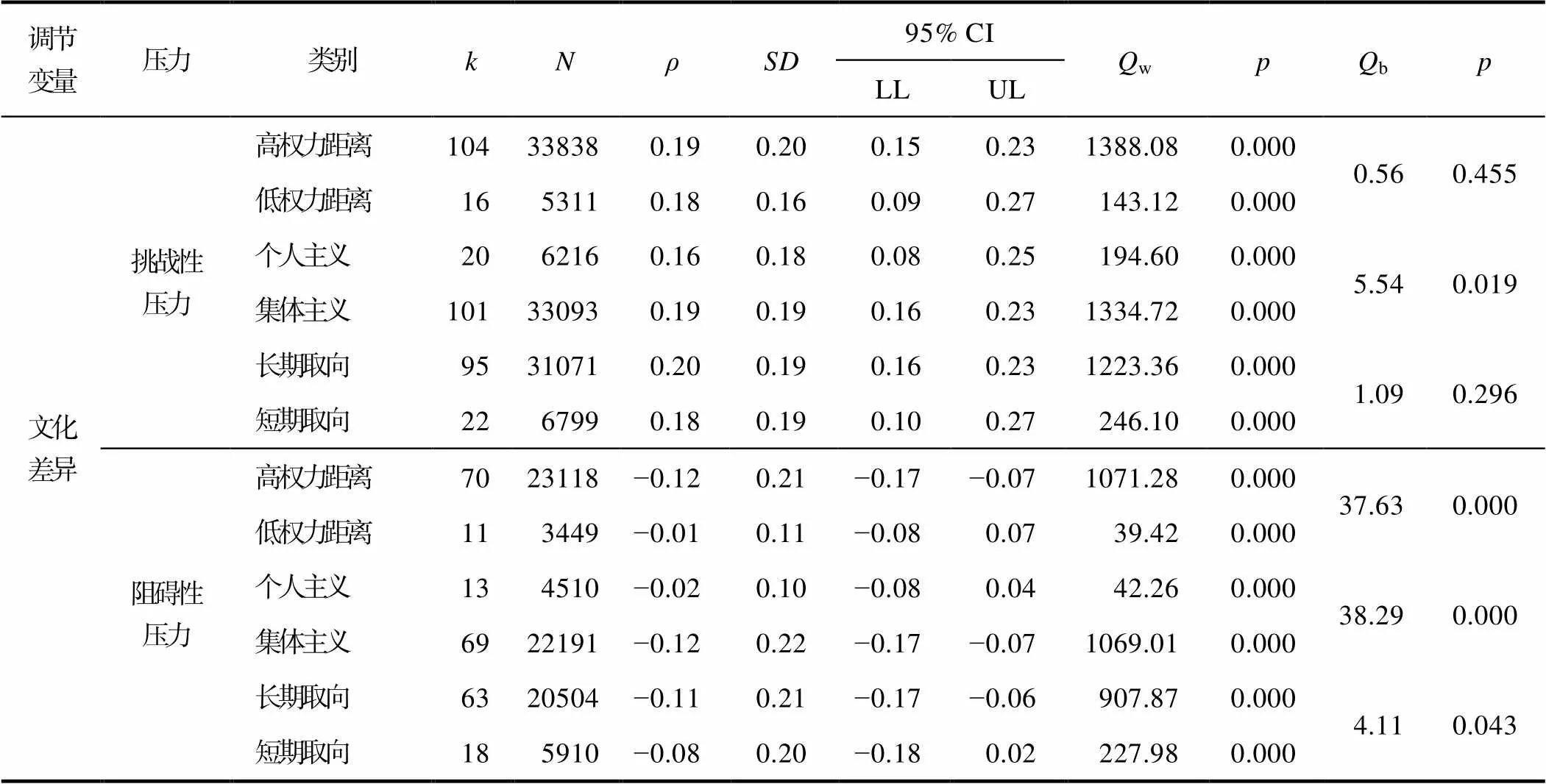

前文进行异质性检验时, 挑战性压力、阻碍性压力与员工创新关系的效应值具有异质性, 因此在检验文化差异、评价数据来源、数据收集时间点的调节作用时, 也采用随机效应模型进行检验。由于亚组中压力类型的研究数较少, 所以下面仅对挑战性压力、阻碍性压力与员工创新之间关系的调节变量进行检验。在进行调节作用分析时, 考察不同文化维度、员工自评−上级评价、横截面设计−非横截面设计等各自类别下, 挑战性−阻碍性压力对员工创新的影响是否存在差异, 通过统计量(组间异质性)及其显著性来判断调节作用存在与否。

通过对文化差异的调节作用进行分析可知: 集体(个人)主义倾向显著影响挑战性压力与员工创新之间的关系(Q= 5.54,= 0.019); 权力距离高低、集体(个人)主义倾向、长期(短期)取向显著影响阻碍性压力与员工创新之间的关系(Q= 37.63,= 0.000;Q= 38.29,= 0.000;Q= 4.11,= 0.043)。其中, 集体主义倾向背景下的挑战性压力与员工创新的关系强度(= 0.19)显著强于个人主义倾向背景研究下的挑战性压力与员工创新的关系强度(= 0.16); 高权力距离、集体主义倾向、长期取向背景下研究所得的阻碍性压力与员工创新的关系强度(= −0.12;= −0.12;= −0.11)显著强于低权力距离、个人主义倾向、短期取向背景下研究下的阻碍性压力与员工创新的关系强度(= −0.01;= −0.02;= −0.08), 假设3得到部分支持。

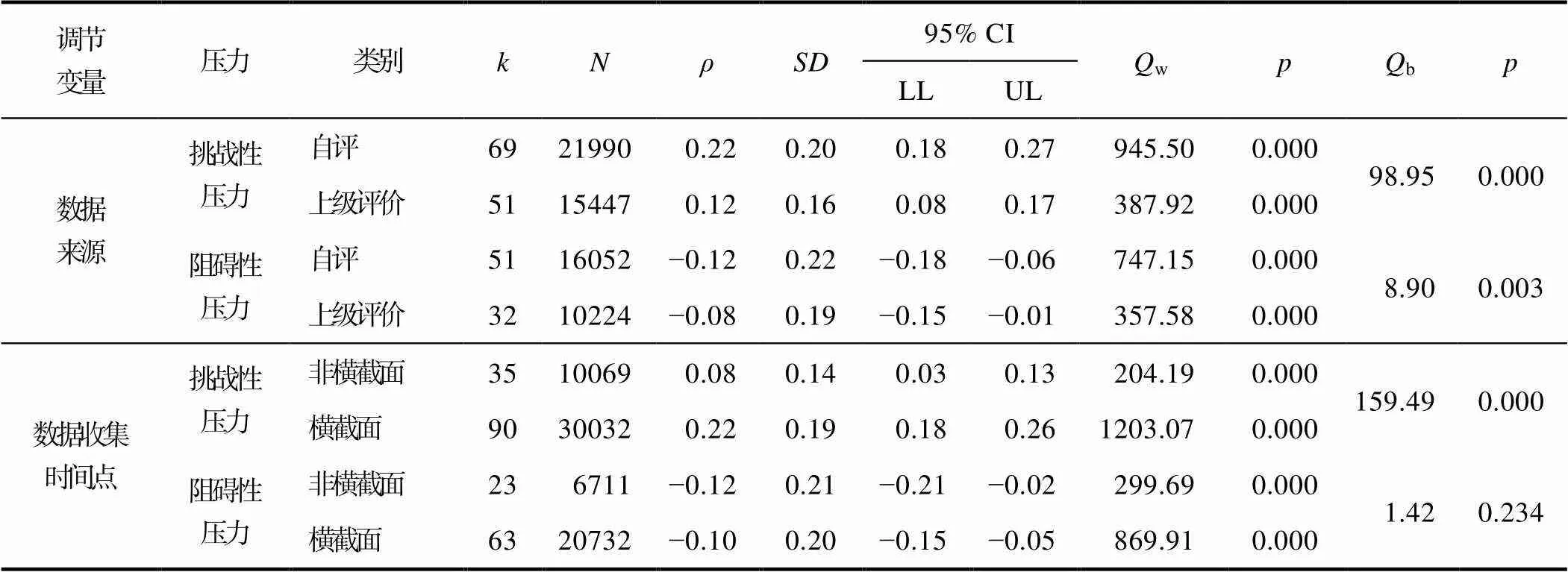

通过对数据来源(自评/上级评价)的调节作用进行分析可知: 数据来源显著影响挑战性压力、阻碍性压力与员工创新之间的关系(Q= 98.95,= 0.000)。其中, 使用员工自评创新数据的挑战性压力与员工创新的关系强度(= 0.22)显著强于使用上级评价创新数据的挑战性压力与员工创新的关系强度(= 0.12); 使用员工自评创新数据的阻碍性压力与员工创新之间的关系强度(= −0.12)显著高于使用上级评价创新数据的阻碍性压力与员工创新的关系强度(= −0.08), 假设4b得到了支持。

通过对数据收集时间点的调节作用分析可知: 不同时间点收集的数据显著影响挑战性压力与员工创新之间的关系(Q= 159.49,= 0.000)。其中, 运用在横截面(同一时间点)收集的数据研究, 挑战性压力与员工创新的关系强度(= 0.22)显著强于非横截面研究中的挑战性压力与员工创新的关系强度(= 0.08)。同时, 数据收集时间点的调节作用分析结果可知, 其在阻碍性压力与员工创新之间的关系的调节效应不显著(Q= 1.42,= 0.234)。横截面(同一时间点收集的)数据研究中, 阻碍性压力与员工创新的关系强度(= −0.10)稍弱于非横截面研究中挑战性压力与员工创新的关系强度(= −0.12), 但差别不显著, 假设5b得到了部分支持, 不同时间点的数据, 会对挑战性压力与员工创新的关系产生显著影响, 对阻碍性压力与员工创新的关系影响作用不显著, 其中采用横截面设计的研究结果中, 挑战性压力与创新的关系更强。

表3 文化差异的调节作用检验结果

表4 数据来源与数据收集时间点的调节作用检验结果

5 讨论

5.1 挑战性−阻碍性压力与员工创新的主效应

本研究利用元分析方法对141篇挑战性压力、阻碍性压力与员工创新关系研究文章的149个实证研究进行了量化综述, 共包含46261个被试。从元分析的主效应分析结果看, 挑战性压力及其亚组工作复杂性、任务冲突与员工创新正相关(= 0.21,= 0.30,= 0.20), 阻碍性压力与员工创新负相关(= −0.11), 这与以往多数实证研究结果一致(Hsu & Fan, 2010; Hon et al., 2013; 李爱梅等, 2015)。研究结果证明了研究假设, 支持了Cavanaugh et al. (2000)提出的压力的二元分类理论, 即挑战性压力会对员工产生积极影响, 而阻碍性压力会对员工产生消极影响。同时, 根据前文对现有实证研究进行整合以及对二者之间作用机制的逻辑推演, 研究结论以及以往实证研究结果的支持, 在一定程度上支持了情感事件理论在工作压力与工作态度行为领域的应用, 即挑战性−阻碍性压力对创造力产生影响的中介机制可能是通过对员工的心理状态或情绪等产生影响, 进而影响员工创新。研究发现, 技能要求低、重复操作的工作任务, 会让员工产生无聊(boredom)的情感反应(Game, 2007), 而工作复杂性、任务冲突等作为挑战性压力, 会让员工有专注(attentiveness)的情感反应, 而阻碍性压力则会让员工有气愤的情感反应(Rodell & Judge, 2009), 这些不同的情感反应最终会对员工创新产生不同程度的影响。其中挑战性压力中的工作复杂性及任务冲突会通过积极情感反应对员工的创新产生较强的正向影响, 阻碍性压力通过抑制积极情感或是通过产生消极情感反应对员工的创新产生较强的负向影响。未来关于挑战性−阻碍性压力对员工创新产生影响的中介机制仍需进一步探究。同时, 从另一个视角看, 当工作任务较为复杂, 任务冲突发生时, 员工与员工及员工与上级之间更能相互面对面的交流、辩论, 各种不同的观点被激发与表达出来, 也可以促进员工创新(Afsar & Umrani, 2019; DeChurch & Marks, 2001)。主效应研究结果说明对压力进行合理分类是非常必要的, 不同类型的工作压力会使员工产生不同的情感反应, 进而对员工创新产生不同的影响(方向、强度)。通过对以往国内外文献的回顾, 相比国外对工作压力的研究, 国内研究更多直接使用挑战性−阻碍性二元工作压力框架探究工作压力与员工创新关系。而研究表明, 并非所有归为挑战性压力、阻碍性压力的细分类型压力(如工作负荷、角色压力、时间压力)都会对创新产生影响。而根据研究者的关注重点不同, 可以使用不同的作用机制解释不同类型的压力产生的压力结果, 例如, 部分研究者可能更关注情感事件理论视角下, 工作压力通过情感反应对工作态度、行为产生的影响, 也有学者更关注社会认知理论视角下, 工作压力通过对压力的认知评估、自我效能感等对工作态度、行为产生的影响。因此研究者必须根据其研究的关注点, 选择合适的理论基础及影响机制来研究相对应的工作压力类型及压力的结果变量。而且从元分析涉及的实证研究来看, 中国学者对细分类压力的关注度较低, 这在一定程度上限制了在中国文化背景下, 挑战性−阻碍性压力及其细分类型的研究。国内文化背景下, 挑战性−阻碍性压力所包含的细分压力类型是否相同, 各类压力在员工创新过程中所扮演的角色及其影响强度是否有所差异, 这些问题有待今后研究者进行研究扩展。

5.2 挑战性−阻碍性压力与员工创新关系中的调节效应

5.2.1 文化差异的调节效应

调节效应检验结果显示, 不同文化背景下的挑战性−阻碍性压力与员工创新的关系强度存在显著差异, 这表明文化差异在二元工作压力与员工创新关系中充当了一定的边界条件。集体主义文化背景下挑战性压力、阻碍性压力与员工创新的相关性显著高于个人主义文化背景下挑战性压力与员工创新的相关性, 研究结论支持了我们的设想。结论仍支持Cavanaugh等(2000)的压力二元分类理论, 文化背景虽然对两类压力与员工创新之间的关系起到一定的调节作用, 但并未改变不同类型压力对员工创新产生影响方向, 即任何文化背景下, 挑战性压力均会对员工创新产生正向影响, 阻碍性压力均会对员工创新产生负向影响。无论从积极情感的表达, 或是消极情感的抑制角度看, 个人主义文化背景下的员工在面临挑战性压力或是阻碍性压力时, 更倾向于使用情绪表达来满足其自我一致性需求, 而不会通过抑制情绪达到维持人际和谐(Wei et al., 2013), 即个人主义文化背景下的员工更注重个人感受, 而非以工作为重, 集体主义文化背景下, 挑战性压力、阻碍性压力对员工创新的影响更强。当前研究也已经证明, 高度集体主义文化价值取向能够促进员工创新(易凌峰等, 2021)。高权力距离文化下研究所得的阻碍性压力与员工创新的相关性显著高于低权力距离文化下研究所得的阻碍性压力与员工创新的相关性, 研究结果支持了我们的设想。从情感事件理论视角来看, 原因可能是权力距离高的员工, 对领导更信任和感激(仲理峰等, 2019)、忠诚和服从(Tyler et al., 2000)。而感恩的个体, 主观幸福感更强(丁凤琴, 赵虎英, 2018), 更有可能在面对挑战性压力时, 产生更积极的情绪反应, 从而以积极的心态进行更多的创新; 同时, 因为创新存在不确定性和风险, 高权力距离下, 员工在面临阻碍性压力时, 较少以过于乐观的态度和心态, 预期自己可以以低风险解决阻碍性压力事件带来的消极影响, 因此采取了较为保守的行为, 较少进行创新。长期取向文化背景下研究所得的阻碍性压力与员工创新的相关性显著高于短期取向背景下研究所得的阻碍性压力与员工创新的相关性。长期导向文化价值注重长期结果, 更多的让员工进行长期规划和学习, 从而获得长期的投资回报(Borys & Jemison, 1989), 长期导向的员工更加注重工作结果。同时, 创新作为一种风险活动, 需要投入大量的资源, 有较大的不确定性, 有长期导向的员工相对较为保守(Sharma et al., 1997), 因此, 而在面对阻碍性压力时, 为维持工作的稳定性而拒绝改变, 更加小心谨慎, 从而保证工作目标的长期发展, 因此较少进行高风险的创新活动。长期取向更着眼于未来的投资回报, 当面对较高的阻碍性压力时, 员工考虑到未来在企业中的发展和晋升, 尽可能避免犯错影响未来职业发展, 也尽可能采取更加保守的行为解决问题(刘智强等, 2015)。

综合来看, 东方文化背景(高集体主义倾向、高权力距离、长期取向)下的阻碍性压力与员工创新的相关性显著高于西方文化(低集体主义倾向、低权力距离以及短期取向)背景下二者之间的相关性。而西方文化中, 人们较容易接受生活中固有的不确定性, 工作中员工具有更高的自主权, 鼓励冒险的倾向, 因而当员工遇到高阻碍性压力的工作时, 不会因不确定性而保守的完成工作, 或者减少工作中的积极行为(Grant & Rothbard, 2013), 因此阻碍性压力对员工创新的消极影响相对较低。文化背景的调节作用分析结果表明, 文化也会对二元工作压力与员工创新之间的关系的研究结果产生影响, 这对情感事件理论的发展和完善也起到了贡献, 情感事件理论为研究组织中事件、情感反应、态度行为关系提供了一个整合的框架, 我们采用情感事件理论作为了本研究的理论基础。而在这一理论框架中, 个体特质在事件和情感反应之间的调节作用已经得到了众多学者的验证, 但文化对二者之间关系的调节作用研究较少, 也未有从整合视角出发的研究。本研究将情感事件理论和挑战性−阻碍性压力框架相结合, 发展出挑战性−阻碍性压力事件与通过相应的情感反应影响员工创新这一模型, 结合霍夫斯泰德的文化维度理论, 发现文化在这一过程中起到了调节作用, 对理论的发展和完善起到了推动作用。考虑到文化的在这一作用过程中的重要角色, 我国学者在未来需要更多的结合中国情境, 对工作压力与员工创新之间关系及边界条件、影响机制开展可应用于本土实践的研究。除此之外, 随着企业国际化发展, 组织多元文化、异文化背景下的员工工作压力与其创新之间的关系如何, 未来也需进一步探究。

5.2.2 数据来源的调节效应

调节效应检验结果显示, 数据来源不同, 挑战性−阻碍性压力与员工创新的关系强度存在显著差异。员工自评数据研究中的挑战性压力、阻碍性压力与员工创新的相关性显著高于上级评价数据研究所得二者之间的相关性。造成这种差异性结果的原因可能是: 员工创新评价过程中自我评估偏差与他人评估偏差, 以及自评与他评一致性水平的影响。研究表明, 个体在进行自我评估时存在着邓宁−克鲁格效应, 即绝对能力低的人往往会高估自己能力, 而绝对能力高的人往往对自己能力会做出较低的评价, 从而导致评价结果的不准确(陈彦君等, 2013)。同时, 个体在自我评价过程中往往存在着“好人”效应, 即只想自身较好的事情而否认不好的事情, 因此员工往往为了向外界展现自己较好的一面而做出不准确的自我评价结果(Dunning, 2011)。上级对下属的创新进行评估时, 往往也存在一定的偏差, 研究发现, 下属能力强弱对上级的评价具有显著的影响, 具有讨好行为的下属评价得分高于不具有讨好行为的下属, 而且讨好行为对上级评价的影响显著高于下属能力对上级评价的影响(沈超红, 郎晓新, 2009)。因此, 上级对下属的评价结果可能无法反映员工创新的真实水平, 员工真实创新水平与上级感知到的员工创新水平之间往往存在不一致, 从而导致不同的数据来源对工作压力与员工创新之间关系研究结果的差异。因此未来研究中, 也需要考虑创新评价数据的来源对研究造成的影响。

当员工工作压力及创新的数据均由员工自我报告, 且研究为横断调查研究时, 研究就可能存在一定程度的同源偏差(朱海腾, 李川云, 2019)。研究表明, 数据来自于同一对象时, 得到的变量间的相关系数偏高, 与源于不同对象的数据研究结果相比, 同一研究对象所得的变量间的相关系数更高(苏中兴, 段佳利, 2015; Podsakoff et al., 2013)。同时, 同源偏差在主观性较强的感知类变量中更为严重, 在员工工作压力与员工创新关系的研究中, 工作压力与自我创新均为感知类变量(通过对纳入元分析的实证研究总结, 几乎没有研究以员工的客观创新绩效作为员工创新变量的数据来源)。因此, 在未来研究中, 研究者应尽量避免同源偏差, 更多的采用上级评价的方式获取员工创新的数据, 保证研究结果的准确性。

5.2.3 数据收集时间点的调节效应

调节效应检验结果显示, 不同数据收集时间点的挑战性压力与员工创新的关系强度存在显著差异。采用横截面研究设计的挑战性压力与员工创新的相关性显著高于没有采用横截面研究设计的二者之间关系的研究中的相关性。编码结果表示, 在挑战性压力与员工创新关系的实证研究中, 有72%的人采用横截面研究方式进行研究, 仅有28%的研究者没有使用横截面研究方式。而随着数据采集方式及手段与技术的不断发展和完善, 横截面研究设计中采集到的数据的有效性受到了学者的质疑, 因为横截面设计采集的研究数据可能会导致不准确的参数检验和显著性检验, 并且这种研究设计只反映短时间内变量之间的关系(胥彦, 李超平, 2019)。即使是同一组变量之间关系的研究, 采用不同的时间框架, 也可能会得到完全不同的研究结果。因此, 在将来挑战性压力与创新的研究中, 研究者需要考虑时间因素的影响, 更准确的把握二者之间关系的动态趋势与规律。

与此同时, 与设想不一致的是, 数据收集时间点对阻碍性压力与员工创新关系的调节效应不显著。原因可能是, 阻碍性压力作为一种负向压力, 所带来的感受和情绪是负面的, 而人体本身对负面情绪的记忆更强, 而人际关系冲突又在工作场所中作为一种普遍的、日常性的工作压力, 不论使用横截面研究还是追踪研究, 不同时间点下所测量的负向压力及其感受可能变化并不是很大, 也就是说, 在一定程度上, 时间对阻碍性压力和员工创新关系的调节效应并不是很明显。因此, 建议在未来研究中, 可以继续在阻碍性压力及其细分压力类型与员工创新之间的关系的探究中, 多使用追踪研究或实验研究等多时间点、多来源数据的研究方法对阻碍性压力与员工创新之间的关系进行研究, 提升研究结论的有效性、针对性及可靠性。同时, 在数据分析时, 当所有问卷数据为一次性得到或进行了2次或多次研究(如纵向研究), 但研究施测选择的人群相同, 测量的问卷量表也相同时, 建议进行共同方法偏差检验(邓稳根等, 2018)。

5.3 研究启示和局限

从实践角度来看, 本文的研究结果有助于企业通过合理的压力水平及类别控制, 激发组织内员工的创新, 从而提升个体和组织的创新绩效及核心竞争力。企业需要意识到工作压力的“双刃剑”效应, 尤其是高新技术产业的组织。在意识到挑战性压力对员工创新的促进作用的同时, 也需要意识到阻碍性压力对员工创新的抑制作用。同时, 企业也需要意识到员工所处情境的重要性, 根据组织文化和组织氛围制定适合的压力管理策略, 例如适量提高员工的工作复杂性、工作多样性, 以及适当的任务冲突有助于员工创新的激发。

从研究角度看, 研究结果表明, 文化差异、数据来源、数据收集时间点均会在一定程度上导致工作压力与员工创新关系的研究结果的差异。因此, 研究者需要在本土特定文化背景下进行二者之间关系的研究, 从而得出适合本土实践的结论。同时, 研究结果还表明, 数据来源的不同, 也会造成研究结果的差异, 在未来研究中, 需要考虑以上要素, 选择最合适的方式去评价和收集数据, 从而保证数据的质量。从数据收集时间点来看, 现有研究成果中, 超过70%的工作压力与创新关系的实证研究, 以横截面研究设计为主。而横截面研究设计无法对变量之间的因果关系以及变量之间关系的动态发展进行探究。因此, 在未来研究中, 研究者需要更多的使用诸如追踪研究、多时间点取样、实验研究等多种研究方法, 选择不同的施测对象对工作压力与员工创新关系进行研究, 并在数据分析时进行共同方法偏差检验。

本研究也存在一些局限性。首先, 挑战性压力、阻碍性细分类压力与员工创新主效应检验的效应值数量偏少。其次, 本研究所关注的调节变量远远不够, 组内异质性检验的统计量全部显著, 工作压力与员工创新之间的关系受多个变量的影响, 而且数据收集时间点对阻碍性压力与员工创新关系的调节作用不显著, 这些在今后都需要进一步研究探索。本研究也试图对行业等情境变量进行编码, 但国内外研究对行业的界定不同, 行业交叉现象严重, 且部分研究没有报告样本所在行业, 因此最终没有对行业的调节作用进行检验。本研究建议, 今后的研究在样本描述上更加规范, 从而为后续的元分析提供良好的数据参考。最后, 需要指出的是, 本研究主要关注工作中压力与员工创新之间的关系, 对来自家庭的压力以及工作−家庭冲突等与员工创新之间的关系关注较少。因此, 未来研究者也可以关注生活压力以及工作−生活交互压力对员工创新的影响。

6 结论

当前工作压力与员工创新越来越受到理论界和学术界的关注, 但研究结论存在着诸多的不一致。基于此, 研究者开始尝试对工作压力进行分类, 以期解释工作压力与员工创新关系研究结果的相互矛盾的原因。本研究借鉴Canavuage et al.以及Rodell和Judge对工作压力的二分类模型, 运用元分析的方法检验了不同类型的工作压力与员工创新之间的关系。结果显示, 不同类型的工作压力与员工创新关系不同, 且这些关系会受到文化差异、数据来源、数据收集时间点的调节。具体表现为: (1)挑战性压力及其细分类压力中的工作复杂性以及任务冲突对员工创新有正向影响; (2)阻碍性压力对员工创新有负向影响; (3)从文化差异看, 高集体主义倾向、高权力距离以及长期导向文化背景下的阻碍性压力对员工创新表现出了更强的负向影响, 高集体主义文化倾向下的挑战性压力对员工创新表现出更强的正向影响; (4)从数据来源看, 与上级评价员工创新相比, 员工自评的创新的研究中, 挑战性压力对员工创新表现出了更强的正向影响, 阻碍性压力对员工创新表现出了更强的负向影响; (5)从数据收集时间点来看, 使用横截面研究设计的研究, 挑战性压力对员工创新表现出了更强的正向影响, 而数据收集时间点对阻碍性压力与员工创新关系的调节效应不显著。

*为纳入元分析的文献

安彦蓉, 杨东涛, 刘云. (2021). 化压力为创新: 上级发展性反馈与自我效能感的调节作用.(6), 139−146.

*步琼. (2017).(博士学位论文). 哈尔滨工业大学.

*蔡歆. (2017).(硕士学位论文). 浙江大学, 杭州.

*蔡亚华. (2011).(硕士学位论文). 浙江大学, 杭州.

*陈晨, 时勘, 陆佳芳. (2015). 变革型领导与创新行为: 一个被调节的中介作用模型.(4), 11−22.

*陈春花, 廖琳, 李语嫣, 王甜. (2020). 有压力才有动力:挑战性压力源对个体创新行为的影响.(11), 135−142.

陈春花, 苏涛, 王杏珊. (2016). 中国情境下变革型领导与绩效关系的Meta分析.(8), 1174−1183.

陈彦君, 石伟, 应虎. (2013). 能力的自我评价偏差: 邓宁-克鲁格效应.(12), 2204−2213.

*陈翼然, 雷星晖, 单志汶, 苏涛永. (2017). 谦卑型领导风格对创新的压力——员工创造力曲线关系的调节作用.(1), 139−143.

崔淼, 肖咪咪, 王淑娟. (2019). 组织创新氛围研究的元分析.(1), 98−110.

邓稳根, 黎小瑜, 陈勃, 罗坤, 曾小燕. (2018). 国内心理学文献中共同方法偏差检验的现状.(5), 447−453.

丁凤琴, 赵虎英. (2018). 感恩的个体主观幸福感更强?——一项元分析.(10), 1749−1763.

*丁冠琪. (2019).(博士学位论文). 中国科学技术大学, 合肥.

丁琳. (2017). 国外个体创造力研究述评与展望.(1), 8−14.

*杜鹏程, 倪清, 贾玉立. (2014). 压力促进还是抑制了创新--基于组织支持感的双元压力与创新行为关系研究.(16), 11−16.

*段旭. (2017).(硕士学位论文). 华侨大学, 厦门.

*范兴苹. (2019).(硕士学位论文). 重庆邮电大学.

*付优. (2019).(硕士学位论文). 华中师范大学, 武汉.

*韩紫蕾, 孙友然. (2019). 挑战性—阻碍性压力对员工创新绩效的影响研究.(5)132−139.

贺广明. (2005). 中国企业压力管理现状和对策思考.(10), 4−9.

*侯新颖. (2019).(硕士学位论文). 河南大学, 开封.

*黄爱华, 黎子森. (2016). 工作不安全感与员工创造力: 知识隐藏的中介作用和任务互赖的调节作用.(9), 56−65.

黄斌, 朱缜, 林雪琴. (2015). 积极情绪视角下的工作压力源对工作投入的影响研究——基于金融服务业的数据., (18), 97−102.

*金月. (2018).(硕士学位论文). 华南理工大学, 广州.

李爱梅, 颜亮, 王笑天, 马学谦, 李方君. (2015). 时间压力的双刃效应及其作用机制.,(9), 1627−1636.

*李红. (2019).(硕士学位论文). 南京理工大学.

*李敏. (2014).(硕士学位论文). 安徽大学, 合肥.

*李琦. (2018).(硕士学位论文). 华东师范大学, 上海.

*李新建, 李懿. (2017). 双元工作要求与员工创新行为:技能延展力的中介作用.(11), 155−167.

李旭培, 时雨, 王桢, 时勘. (2013). 抗逆力对工作投入的影响: 积极应对和积极情绪的中介作用.,(1), 114−119.

*李懿, 李新建, 刘翔宇. (2018). 技能延展力与员工创新行为的关系研究——工作复杂性与心理安全感的调节作用.(5), 108−118.

*李瑛. (2020). 心理集体主义、换位思考与员工创造力的关系: 挑战性压力的交互作用.(2), 79−85.

李悦, 王重鸣. (2012). 程序公正对创新行为的影响: 积极情绪的中介效应研究., (2), 79−83.

*李正卫, 陈力昊, 王飞绒. (2019). 工作不安全感对员工创造力的影响研究——组织信任的中介作用.(5), 76−80.

*林莉莉. (2018).(硕士学位论文). 深圳大学.

*林新奇, 丁贺. (2019). 员工优势使用对创新行为的影响机制研究.(3), 54−67.

*刘德文, 高维和, 闵凉宇. (2020). 挑战还是阻断?顾客参与对员工双元创新行为的影响.(7), 3−20.

*刘玎. (2014).(硕士学位论文). 湖北工业大学, 武汉.

*刘淑桢, 叶龙, 郭名. (2019). 工作不安全感如何成为创新行为的助推力——基于压力认知评价理论的研究.,(11), 126−140.

*刘新梅, 张新星, 崔天恒. (2017). 时间压力与创造力的关系研究——时间领导的跨层调节作用.,(5), 13−21.

*刘晔, 曲如杰, 时勘, 邓麦村. (2018). 基于自我期待和自我实现视角的创新工作要求对员工创新行为的影响机制.,(7), 162−172.

刘影, 桑标, 龚少英, 丁雪辰, 潘婷婷. (2016). 情绪表达抑制功能的文化差异.(10), 1647− 1654.

刘智强, 葛靓, 王凤娟. (2015). 组织任期与员工创新:基于地位属性和文化差异的元分析.,(6), 4−15.

*罗萍, 施俊琦, 朱燕妮, 房俨然. (2020). 个性化工作协议对员工主动性职业行为和创造力的影响.,(1), 81−92.

*马迎霜, 张昊民, 马君. (2018a). 创新性工作要求对创造力的影响: 工作卷入的中介作用及分配公平的调节作用., 37−45.

*马迎霜, 张昊民, 马君. (2018b). 外生到内化: 创新性工作要求对员工创造力的影响机制研究.(5), 122−129.

*倪清, 贾玉立, 王成城, 李敏. (2013, 11月). 挑战性—阻碍性压力对创新行为的影响:组织支持感的调节作用. 见. 上海.

*裴彩霞. (2017).(博士学位论文). 厦门大学.

*皮红. (2015).(硕士学位论文). 天津理工大学.

*尚玉钒, 李磊. (2015). 领导行为示范、工作复杂性、工作调节焦点与创造力.(6), 147−158.

沈超红, 郎晓新. (2009). 下属行为取向与上级评价之间关系的实证研究.(5), 126−129.

*沈国榕. (2019).(硕士学位论文). 北京外国语大学.

*宋锟泰, 张正堂, 赵李晶. (2019). 时间压力对员工双元创新行为的影响机制.(5), 72−87.

*宋锟泰, 张正堂, 赵李晶. (2020). 时间压力促进还是抑制员工创新行为?—一个被调节的双重路径模型.(1), 114−133.

苏中兴, 段佳利. (2015). 同源主观数据是否膨胀了变量间的相关性-以战略人力资源管理研究为例.(6), 83−92.

*孙健敏, 陈乐妮, 尹奎. (2018). 挑战性压力源与员工创新行为: 领导-成员交换与辱虐管理的作用.,(4), 436−449.

*孙昕. (2018). 工作不安全感对员工创造力的影响.(32), 11−14.

*童兴. (2016).(硕士学位论文). 南京大学.

王海雯, 张淑华. (2018). 情绪劳动策略与工作满意度关系的元分析.(4), 599−613.

*王弘钰, 崔智淞, 李孟燃. (2018). 冲突视角下新生代员工越轨创新行为的影响因素研究——独立型自我建构和组织创新氛围的调节作用.(7), 60−71.

*王弘钰, 邹纯龙. (2019). 变革型领导对员工越轨创新的影响——一个有调节的中介模型.(2), 165−171.

*王辉, 常阳. (2019). 包容性领导与员工创造力: 一个被调节的中介模型.,(3), 112−116.

*王进, 王珏. (2012). 团队创新动机、成员创造力与时间压力涉入关系实证研究.,(21), 141− 145.

汪金爱, 王铁民. (2015). 中高层管理者自评-他评一致性成因及其组织影响研究.(3), 114−127.

*王娟, 张喆, 杨妞. (2020). 调节焦点视角下工作压力对员工创造力的影响.(2), 161−171.

*王甜, 陈春花, 宋一晓. (2019). 挑战性压力源对员工创新行为的"双刃"效应研究.(5), 90− 100+141.

*王仙雅. (2015). 科技人员情绪智力对创新绩效的影响——任务复杂性和情绪氛围的调节作用., (8), 113−119.

*王玉婷. (2013).——(硕士学位论文). 安徽大学, 合肥.

王智宁, 高放, 叶新凤. (2016). 创造力研究述评:概念, 测量方法和影响因素.(1), 55−67.

魏江, 赵立龙, 冯军政. (2012). 管理学领域中元分析研究现状评述及实施过程.(5), 144−156.

魏丽娟, 董惠娟. (2006). Meta分析中异质性的识别与处理.(4), 449−450.

*魏秀妍. (2014).(硕士学位论文). 哈尔滨工业大学.

*吴青青. (2019).(硕士学位论文). 天津师范大学.

*吴婷. (2014).——(硕士学位论文). 安徽大学, 合肥.

胥彦, 李超平. (2019). 领导风格与敬业度关系的元分析.(8), 1363−1383.

*颜卉, 崔敏, 黄勇. (2019). 团队创新氛围对员工创新行为的跨层影响——双元压力的中介作用与人岗匹配度的调节作用.(6), 1−13.

*燕亚萍. (2015).(硕士学位论文). 广东财经大学, 广州.

杨宝琰, 万明钢. (2008). 跨文化心理学中的压力和应对研究.(4), 925−928.

*杨皖苏, 杨善林. (2018). 主动性—被动性员工创新行为: 基于挑战性—阻断性压力源双路径分析.(8), 130−144.

*杨皖苏, 杨希, 杨善林. (2019). 挑战性压力源对新生代员工主动性-被动性创新行为的影响.(8), 139−145.

*杨泽华, 俞欣, 陆玉梅. (2020). 工作压力对企业新生代员工主动创新行为的影响研究.(1), 27−28.

*叶晓倩, 王泽群, 杨琳. (2020). 参与式管理如何提高员工创新行为: 基于诱因-贡献理论的视角.(2), 53−64.

易凌峰, 刘思婷, 宋婕, 李腾. (2021). 员工文化价值取向、跨文化互动能力与创新绩效——基于上海跨国研发企业的实证.(1), 155−168+174.

*余盼盼. (2015).——(硕士学位论文). 安徽大学, 合肥.

*袁凌, 卓晓倩. (2016). 挑战—阻碍性压力与员工创造力关系研究: 工作卷入的中介作用.(2), 130−136.

张惠琴, 侯艳君. (2017). 基于知识图谱的国内员工创新行为研究综述.(11), 153−160.

*张敏. (2013). 时间压力下项目创新行为实验研究——基于面子的调节作用.(3), 456−462.

张平, 刘伟民. (2020). 公共服务动机如何影响工作绩效:促进还是干扰?——来自元分析的证据.(4), 47−56.

*张小林, 吴艳, 周盛琳. (2014). 工作不安全感对员工创造力的影响——有中介的调节效应分析., (1), 186−191.

*张星. (2018).(硕士学位论文). 山西师范大学, 临汾.

*张宇. (2019).(硕士学位论文). 中国科学技术大学, 合肥.

*张远见. (2016).(硕士学位论文). 电子科技大学, 成都.

*张亚军, 肖小虹. (2016). 挑战性-阻碍性压力对员工创造力的影响研究.(6), 10−18.

*张永军. (2015). 挑战性—阻断性压力对员工创造力的影响: 主管支持感的调节效应.(10), 192− 197.

*张勇, 龙立荣. (2013). 人—工作匹配、工作不安全感对雇员创造力的影响——一个有中介的调节效应模型检验.(5), 16−25+50.

*张勇, 刘海全, 马艳茹, 王明旋. (2017). 适应性—创造性认知风格与员工创造力: 一个特质激活视角.(1), 64−75.

*张勇, 刘海全, 王明旋, 青平. (2018). 挑战性压力和阻断性压力对员工创造力的影响: 自我效能的中介效应与组织公平的调节效应.(4), 450−461.

*赵斌, 杨雯帆. (2020). 基于印象管理动机视角的工作压力对员工创新行为影响研究.(4), 1−10.

*赵新宇, 尚玉钒, 李瑜佳. (2016). 基于高校科研团队的领导语言框架、工作复杂性、认知评价与创造力关系研究.(5), 671−679.

*郑成佳. (2017).(硕士学位论文). 华中科技大学, 武汉.

郑辉烈, 王忠旭, 王增珍. (2009). Meta分析中发表偏倚的Begg’s检验、Egger’s检验及Macaskill’s检验的SAS程序实现.(8), 910−916.

仲理峰, 孟杰, 高蕾. (2019). 道德领导对员工创新绩效的影响: 社会交换的中介作用和权力距离取向的调节作用.(5), 149−160.

*周浩, 龙立荣. (2011). 工作不安全感、创造力自我效能对员工创造力的影响.(8), 929−940.

朱海腾, 李川云. (2019). 共同方法变异是“致命瘟疫”吗?——论争、新知与应对.(4), 587−599.

*朱朴义, 胡蓓. (2014). 科技人才工作不安全感对创新行为影响研究.(9), 1360−1368.

Adiguzel, Z., & Kucukoglu, I. (2019). Examining of the effects of employees on work stress, Role Conflict and Job Insecurity on Organizational Culture.(4), 37−48.

*Adler, M., & Koch, A. K. (2017). Expanding the job demands-resources model to classify innovation-predicting working conditions.(2), 175−203.

Afsar, B., & Umrani, W. A. (2019). Transformational leadership and innovative work behavior: The role of motivation to learn, Task Complexity and Innovation Climate.(3), 402−428.

Akanji, B., Mordi, C., & Ajonbadi, H. A. (2020). The experiencesof work-life balance, stress, and coping lifestyles of femaleprofessionals: Insights from a developing country.999−1015.

Albort-Morant, G., Ariza-Montes, A., Leal-Rodríguez, A., & Giorgi, G. (2020). How does positive work-related stress affect the degree of innovation development?.(2), 1−15.

*Aleksic, D., Mihelič, K. K., Černe, M., & Škerlavaj, M. (2017). Interactive effects of perceived time pressure, Satisfaction with Work-Family Balance (SWFB), and Leader-Member Exchange (LMX) on creativity.(3), 662−679.

Amabile, T. M., Goldfarb, P., & Brackfleld, S. C. (1990). Social influences on creativity: Evaluation, Coaction, and Surveillance.(1), 6−21.

*Andrews, F. M., & Farris, G. F. (1972). Time pressure and performance of scientists and engineers: A five-year panel study.(2), 185−200.

Baer, J. (1998). Gender differences in the effects of extrinsic motivation on creativity.(1), 18−37.

*Baer, M., & Oldham, G. R. (2006). The curvilinear relation between experienced creative time pressure and creativity: Moderating effects of openness to experience and support for creativity.(4), 963− 970.

Begg, C. B., & Berlin, J. A. (1988). Publication bias: A problem in interpreting medical data.(3)419−445

*Binnewies, C., & Wörnlein, S. C. (2011). What makes a creative day? A diary study on the interplay between affect, Job Stressors, and Job Control.(4), 589−607.

*Bjornberg, N. H. (2017). Creativity and innovation through the job demands-resources model. Dissertations.174.

*Bormann, K. C. (2018). Turning daily time pressure into a creative day: The interactionist roles of employee neuroticism and time pressure dispersion.(3), 589−615.

Borys, B., & Jemison, D. B. (1989). Hybrid arrangements as strategic alliances: Theoretical issues in organizational combinations.(2), 234−249.

Byron, K., Khazanchi, S., & Nazarian, D. (2010). The relationship between stressors and creativity: A meta- analysis examining competing theoretical models.(1), 201−212.

Carpenter, N. C., Berry, C. M., & Houston, L. (2014). A meta-analytic comparison of self-reported and other-reported organizational citizenship behavior.(4), 547−574.

Cavanaugh, M. A., Boswell, W. R., Roehling, M. V., & Boudreau, J. W. (2000). An empirical examination of self- reported work stress among u.s. managers.(1), 65−74.

*Chae, H., & Choi, JN. (2018). Contextualizing the effects of job complexity on creativity and task performance: Extending job design theory with social and contextual contingencies.(2), 316−339.

*Chae, S., Seo, Y., & Lee, K. C. (2015). Effects of task complexity on individual creativity through knowledge interaction: A comparison of temporary and permanent teams., 138−148.

Chen, M. (2019). The impact of expatriates' cross-cultural adjustment on work stress and job involvement in the high-tech industry.1−10.

Choi, J. N., Sung, S. Y., Lee, K., & Cho, D. S. (2011). Balancing cognition and emotion: Innovation implementation as a function of cognitive appraisal and emotional reactions toward innovation.(1), 107−124.

*Clarke, N., & Higgs, M. (2019). Political skill and role overload as antecedents of innovative work behavior in the public sector.(3), 444−469.

*Coelho, F., Augusto, M., & Lages, L. F. (2011). Contextual factors and the creativity of frontline employees: The mediating effects of role stress and intrinsic motivation.(1), 31−45.

Dahlke, J. A., & Wiernik, B. M. (2019). Psychmeta: An R package for psychometric meta-analysis.,(5), 415−416.

*de Clercq, D. (2019). Getting creative with resources: How Resilience, Task Interdependence, and Emotion Sharing mitigate the damage of employee role ambiguity.(3), 369−391.

*de Clercq, D., & Belausteguigoitia, I. (2019). Reducing the harmful effect of work overload on creative behaviour: Buffering roles of energy-enhancing resources.(1), 5−18.

*de Clercq, D., Rahman, Z. M., & Belausteguigoitia, I. (2015). Task conflict and employee creativity: The critical roles of learning orientation and goal congruence.(1), 93−109.

Dechurch, L. A., & Marks, M. A. (2001). Maximizing the benefits of task conflict: The role of conflict management.(1), 4−22.

*de Spiegelaere, S., van Gyes, G., de Witte, H., Niesen, W., & van Hootegem, G. (2014). On the relation of job insecurity, Job Autonomy, Innovative Work Behaviour and the mediating effect of work engagement.(3), 318−330.

Dickersin, K. (1997). How important is publication bias? A synthesis of available data.(1), 15−21.

*Ding, G., Liu, H., Huang, Q., & Gu, J. (2019). Enterprise social networking usage as a moderator of the relationship between work stressors and employee creativity: A multilevel study.(8), 1−12.

Dunning, D. (2011). The Dunning-Kruger effect: On being ignorant of one’s own ignorance. In J. M. Olson & M. P. Zanna (Eds.),(Vol. 44, pp. 247−296). Academic Press.

Elidemir, S. N., Ozturen, A., & Bayighomog, S. W. (2020). Innovative behaviors, Employee Creativity, and Sustainable Competitive Advantage: A moderated mediation.(8), 1−18.

*Farmer, S. M., Tierney, P., & Kung-Mcintyre, K. (2003). Employee creativity in Taiwan: An application of role identity theory.(5), 618−630.

Game, A. M. (2007). Workplace boredom coping: Health, safety, and HR implications.(5), 701−721.

*Giebels, E., de Reuver, R. S. M., Rispens, S., & Ufkes, E. G. (2016). The critical roles of task conflict and job autonomy in the relationship between proactive personalities and innovative employee behavior.(3), 320−341.

Grant, A. M., & Rothbard, N. P. (2013). When in doubt, seize the day? Security values, Prosocial values, and Proactivity under ambiguity.(5), 810−819.

*He, P.-X., Wu, T.-J., Zhao, H.-D., & Yang, Y. (2019). How to motivate employees for sustained innovation behavior in job stressors? A cross-level analysis of organizational innovation climate.(23), 4608.

*Hernaus, T., Maric, M., & Černe, M. (2019). Age-sensitive job design antecedents of innovative work behavior: The role of cognitive job demands.(5), 368−382.

Hofstede, G. (2001).Beverly Hills, CA: SAGE Publications, Inc.

*Hon, A. H. Y., Chan, W. W. H., & Lu, L. (2013). Overcoming work-related stress and promoting employee creativity in hotel industry: The role of task feedback from supervisor.(1), 416−424.

*Hsu, M. L. A., & Fan, H.-L. (2008, December). Challenging work as a mediator of the relationship between time pressure and employee creativity in R&D organizations..

*Hsu, M. L. A., & Fan, H.-L. (2010). Organizational innovation climate and creative outcomes: Exploring the moderating effect of time pressure.(4), 378−386.

Hunter, J. E., & Schmidt, F. L. (2004).(2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage.

Isen, A. M. (2009). A role for neuropsychology in understanding the facilitating influence of positive affect on social behavior and cognitive processes. In S. J. Lopez & C. R. Snyder (Eds.),, Vol. 2, (pp.503−518). Oxford, Oxford University Press.

*Jam, F. A., Donia, M. B. L., Raja, U., & Ling, C. H. (2017). A time-lagged study on the moderating role of overall satisfaction in perceived politics: Job outcomes relationships.(3), 321−336.

*Janssen, O. (2000). Job demands, perceptions of effort-reward fairness and innovative work behaviour.(3), 287−302.

*Janssen, O., & Giebels, E. (2013). When and why creativity- related conflict with coworkers can hamper creative employees" individual job performance.(5), 574−587.

*Jiang, L. (2018). Job insecurity and creativity: The buffering effect of self-affirmation and work-affirmation.(7), 388−397.

Kitayama, S., Markus, H. R., & Kurokawa, M. (2000). Culture, Emotion, and Well-Being: Good feelings in Japan and the United States.(1), 93− 124.

Landon, P. B., & Suedfeld, P. (1972). Complex cognitive performance and sensory deprivation: Completing the U− curve.(2), 601−602.

Lepine, J. A., Podsakoff, N. P., & Lepine, M. A. (2005). A meta-analytic test of the challenge stressor−hindrance stressor framework: An explanation for inconsistent relationships among stressors and performance.(5), 764−775.

*Li, F., Deng, H., Leung, K., & Zhao, Y. (2017). Is perceived creativity-reward contingency good for creativity? The role of challenge and threat appraisals.(4), 693−709.

*Li, L., Li, G., Shang, Y., & Xi, Y. (2015). When does perceived leader regulatory-focused modeling lead to subordinate creativity? The moderating role of job complexity.(22), 1−16.

*Li, X., & Li, C. (2016). Not all job demands are equal: Differentiating the effects of challenge and hindrance job demands on employee creativity. In(pp.550−555). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/icemet-16.2016.115

*Li, Y., Yang, B., & Ma, L. (2018). When is task conflict translated into employee creativity? The moderating role of growth need strength.(1), 22−32.

*Liu, W. (2016). Effects of positive mood and job complexity on employee creativity and performance.(5), 865−880.

*Long, J. (2013). Workplace pressure moderates perception of threat or opportunity and employee creativity after downsizing.(6), 957−969.

*Malik, O. F., Shahzad, A., Raziq, M. M., Khan, M. M., Yusaf, S., & Khan, A. (2018). Perceptions of organizationalpolitics, Knowledge Hiding, and Employee Creativity: The moderating role of professional commitment., 232−237.

*Martín, P., Salanova, M., & Peiró, J. M. (2007). Job demands, Job Resources and Individual Innovation at work: Going beyond Karasek's model?.(4), 621−626.

Mazzola, J. J., & Disselhorst, R. (2019). Should we be "challenging" employees?: A critical review and meta- analysis of the challenge-hindrance model of stress.(8)949−961.

Min, H., Kim, H. J., & Lee, S.-B. (2015). Extending the challenge-hindrance stressor framework: The role of psychological capital.105−114.

*Mishra, R., & Shukla, A. (2012). Impact of creativity on role stressors, Job satisfaction and Organisational Commitment.(3), 18−26.

Mitchell, M. S., Greenbaum, R. L., Vogel, R. M., Mawritz, M. B., & Keating, D. J. (2019). Can you handle the pressure? The effect of performance pressure on stress appraisals, self-regulation, and behavior.(2)531−552.

Miyamoto, Y., & Ma, X. (2011). Dampening or savoring positive emotions: A dialectical cultural script guides emotion regulation.(6), 1346−1357.

*Montani, F., Courcy, F., & Vandenberghe, C. (2017). Innovating under stress: The role of commitment and leader-member exchange.1−13.

*Montani, F., Vandenberghe, C., Khedhaouria, A., & Courcy, F. (2019). Examining the inverted u-shaped relationship between workload and innovative work behavior: The role of work engagement and mindfulness.(1), 59−93.

Moos, R. H. (2002). 2001 invited address: The mystery of human context and coping: An unraveling of clues.(1), 67−88.

*Naseer, S., Donia, M. B. L., Syed, F., & Bashir, F. (2019). Too much of a good thing: The interactive effects of cultural values and core job characteristics on hindrance stressors and employee performance outcomes.(3), 271−289.

*Ohly, S., & Fritz, C. (2010). Work characteristics, Challengeappraisal, Creativity, and Proactive behavior: A multi-level study.(4), 543− 565.

*Olugbade, O. A., & Karatepe, O. M. (2019). Stressors, Work engagement and their effects on hotel employee outcomes.(3-4), 279−298.

*Park, H. H., Zhou, Y., & Choi, M. (2018). When are individuals innovative? Three-way interaction among openness to experience, Innovative climate, and job complexity.(1), 1−11.

Paulhus, D. L., & Reynolds S. (1995). Enhancing target variancein personality impressions: Highlighting the person in person perception.(6), 1233−1242

*Peng, Y., Zhang, W., Xu, X., Matthews, R., & Jex, S. (2019). When do work stressors lead to innovative performance? An examination of the moderating effects of learning goal orientation and job autonomy.(3), 250−260.

Peterson, M., & Wilson, J. F. (2002). The culture-work-health model and work stress.(1), 16−24.

*Petrou, P., Bakker, A. B., & Bezemer, K. (2018). Creativity under task conflict: The role of proactively increasing job resources.(2), 305−329.

Podsakoff, N. P., Whiting, S. W., Welsh, D. T., & Mai, K. M. (2013). Surveying for "artifacts": The susceptibility of the OCB−performance evaluation relationship to common rater, item, and measurement context effects.(5), 863−874.

*Probst, T., Chizh, A., Hu, S., Jiang, L., & Austin, C. (2020). Explaining the relationship between job insecurity and creativity: A test of cognitive and affective mediators.(3), 247−270.

*Probst, T. M., Stewart, S. M., Gruys, M. L., & Tierney, B. W. (2011). Productivity, Counterproductivity and creativity:The ups and downs of job insecurity.(3), 479−497.

R Core Team. (2020).. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. from https://www.R-project.org/

Rodell, J. B., & Judge, T. A. (2009). Can "good" stressors spark "bad" behaviors? the mediating role of emotions in links of challenge and hindrance stressors with citizenship and counterproductive behaviors.(6), 1438−1451.

Roth, P. L., Le, H., Oh, I.-S., van Iddekinge, C. H., & Bobko, P. (2018). Using beta coefficients to impute missing correlations in meta-analysis research: Reasons for caution.,(6), 644−658.

*Sacramento, C. A., Fay, D., & West, M. A. (2013). Workplace duties or opportunities? Challenge stressors, Regulatory focus, and creativity.(2), 141−157.

Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace.(3), 580− 607.

*Shao, Y., Nijstad, B. A., & Täuber, S. (2019). Creativity under workload pressure and integrative complexity: The double-edged sword of paradoxical leadership., 7−19.

Sharma, P., Chrisman, J. J., & Chua, J. H. (1997). Strategic Management of the Family Business: Past Research and Future Challenges.(1), 1−35.

Siegrist, J., Shackelton, R., Link, C., Marceau, L., von dem Knesebeck, O., & Mckinlay, J. (2010). Work stress of primary care physicians in the US, UK and German health care systems.(2), 298−304.

*Sijbom, R. B. L., Anseel, F., Crommelinck, M., de Beuckelaer,A., & de Stobbeleir, K. E. M. (2018). Why seeking feedback from diverse sources may not be sufficient for stimulating creativity: The role of performance dynamism and creative time pressure.(3), 355−368.

*Song, J., Wu, J., & Gu, J. (2017). Voice behavior and creative performance moderated by stressors.(2), 177−192.

Soto, J. A., Perez, C. R., Kim, Y.-H., Lee, E. A., & Minnick, M. R. (2011). Is expressive suppression always associated with poorer psychological functioning? A cross-cultural comparison between European Americans and Hong Kong Chinese(6), 1450−1455.

*Soyemi, O. (2018).(Unpublished doctorial dissertation). Aston University.

*Sun, Y., Hu, X., & Ding, Y. (2019). Learning or relaxing: How do challenge stressors stimulate employee creativity?.(6), 1−20.

*Sung, S. Y., Antefelt, A., & Choi, J. N. (2015). Dual effects of job complexity on proactive and responsive creativity: Moderating role of employee ambiguity tolerance.(3), 388−418.

*Tang, Y.-T., & Chang, C.-H. (2010). Impact of role ambiguity and role conflict on employee creativity.(6), 869−881.

*Teng, E., Zhang, L., & Qiu, Y. (2018). Always bad for creativity? An affect-based model of job insecurity and the moderating effects of giving support and receiving support.(3), 803−829.

Tyler, T. R., Lind, E. A., & Huo, Y. J. (2000). Cultural values and authority relations: The psychology of conflict resolution across cultures.(4), 1138−1163.

*Usman, M., & Xiao, S. (2017).. Paper present at 2017 4th International Conference on Industrial Economics System and Industrial Security Engineering (IEIS), 1−5.

*Vila-Vázquez, G, Castro-Casal, C., & Álvarez-Pérez, D. (2020). From LMX to individual creativity: Interactive effect of engagement and job complexity.(8), 1−18.

*Wang, S., Zhang, X., & Martocchio, J. (2011). Thinking outside of the box when the box is missing: Role ambiguity and its linkage to creativity.(3), 211−221.

Wang, W., Sakata, K., Komiya, A., & Li, Y. (2020). What makes employees' work so stressful? Effects of vertical leadership and horizontal management on employees' stress.1−13.

*Wang, Y., Huang, Q., Davison, R. M., & Yang, F. (2020). Role Stressors, Job Satisfaction, and Employee Creativity: The cross-level moderating role of social media use within teams.(3), 1−13.

Wei, M., Su, J. C., Carrera, S., Lin, S.-P., & Yi, F. (2013). Suppression and interpersonal harmony: A cross-cultural comparison between Chinese and European Americans.(4), 625−633.

Weiss, H. M., & Cropanzano, R. (1996). Affective events theory: A theoretical discussion of the structure, causes and consequences of affective experiences at work. In B. M. Staw & L. L. Cummings (Eds.),(Vol. 18, pp. 1−74). Elsevier Science/JAI Press.

*Zhang, K., Jia, X., & Chen, J. (2019). Talent management under a big data induced revolution: The double-edged sword effects of challenge stressors on creativity.(8), 2010−2031.

*Zhang, L., Bu, Q., & Wee, S. (2016). Effect of perceived organizational support on employee creativity: Moderating role of job stressors.(4), 400−417.

*Zhang, X., Zhou, J., & Kwan, H. K. (2017). Configuring challenge and hindrance contexts for introversion and creativity: Joint effects of task complexity and guanxi management., 54−68.

*Zhang X., & Zhou, K. (2019). Close relationship with the supervisor may impede employee creativity by suppressing vertical task conflict.(5), 789−802.

*Zhang, Y., Lepine, J. A., Buckman, B. R., & Wei, F. (2014). It's not fair … or is it? The role of justice and leadership in explaining work stressor-job performance relationships.(3), 675−697.

Zhou, J., & George, J. M. (2001). When job dissatisfaction leads to creativity: Encouraging the expression of voice.(4), 682−696.

Challenge-hindrance stressors and innovation: A meta-analysis

WANG Jiayan, LAN Yuanmei, LI Chaoping

(School of Public Administration and Policy, Renmin university of China, Beijing 100872, China)

In this article, a meta-analysis method was used to examine the relationships between challenging- hindrance stressors and employee innovation with 149 independent samples (= 46261), findings showed that: (1) Challenging stressor and subgroup's-work complexity and task conflict have a significantly positive correlation with employee innovation. While hindrance stressor had a significantly negative correlation with employee innovation. (2) Compared with individualism orientation, under the background of high collectivism orientation, high power distance, and a long-term orientation, the hindrance stressor had a stronger and significantly negative correlation with employee innovation, while under the background of high collectivism orientation, the hindrance stressor had a significantly positive correlation with employee innovation. (3) Compared with other-rating, when the data comes from employee self-rating, challenge stressor had a strongerand significantly positive correlation with innovation, and hindrance stressor had a stronger and significantly negative correlation with innovation. (4) Compared with longitudinal study, in the cross-sectional study, challenge stressor has a stronger positive effect on employee innovation, while data collection time has insignificant moderating effect on the relationship between hindrance stressor and employee innovation.

challenge stressor, hindrance stressor, innovation, meta-analysis

2021-03-08

*国家自然科学基金项目(71772171)。

李超平, E-mail: lichaoping@ruc.edu.cn

B849: C93