育秧期钵盘施用全量控释肥显著降低稻田氮素损失风险

孙巧玉,刘依琳,杨洪福,陈 雪,范先鹏,孙文涛,王玉峰,杨越超,侯立刚,刘宏斌*

(1 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所/农业农村部面源污染重点实验室,北京 100081;2 云南省昆明市生态环境宣传教育中心,云南昆明 650500;3 农业农村部全国农业技术推广服务中心,北京 100125;4 湖北省农业科学院植保土肥研究所,湖北武汉 430064;5 辽宁省农业科学院植物营养与环境资源研究所,辽宁沈阳 110161;6 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所,黑龙江哈尔滨150086;7 山东农业大学资源与环境学院/土肥资源高效利用国家工程实验室,山东泰安271018;8 吉林省农业科学院水稻研究所,吉林公主岭 136100)

稻田氮肥过量投入已经成为普遍现象,对农田生态环境产生了威胁[1]。特别是氮磷等养分进入地表水和地下水,引起水体富营养化和地下水硝酸盐污染[2]。尤其是水稻施肥重基蘖肥,此时水稻生长氮素需求量低,基蘖肥与降雨耦合加剧了稻田氮磷流失和面源污染问题[3–4]。因此,根据水稻需肥规律,在其需肥关键时期提供肥料,使产量效益和氮肥利用率最大化,保护生态环境安全。

控释氮肥是一种利用聚合物包膜控制肥料养分释放量和释放期的肥料,其养分供应量和释放时间与作物生长所需吻合度较高。一次性全量基肥施用,不仅可以节省劳动力,减少氮素损失,还提高了作物对氮素的吸收利用效率[5]。20世纪90年代,日本将控释氮肥引入水稻育秧[6],并研究推广水稻育秧箱全量施肥技术[7]。水稻育秧全量施肥不仅对水稻产量无影响,还减少了氮素损失,大大提高了氮素利用率[8–10]。生产上,大多采用水稻大田苗床旱育秧、硬育秧盘旱育秧,这种育秧方式操作简单、成本低,但播种量大、秧龄一致性差,秧苗弱、植伤严重,移栽后水稻缓苗慢,缩短了全生育期。20世纪60年代,日本学者[11]研发了钵型纸筒育秧,逐渐发展成为钵盘育秧。钵盘育秧每穴形成独立根团,秧苗移栽无植伤,秧苗健壮、返青快、分蘖早且快[12]。然而,在秧苗期采用钵盘育秧的同时施入控释氮

肥,以完整根团带肥入田的施肥方式尚未见报道。本研究将水稻育秧全量施肥和钵盘育秧相结合,研究钵盘育秧全量施肥对秧苗生长、水稻产量、田面水氮素动态变化及氮素减排效能的影响,以期在保证水稻产量条件下为简化水稻栽培、提高氮肥利用率、降低稻田氮素流失风险提供理论依据和技术支撑。

1 材料与方法

1.1 试验地概况及试验材料

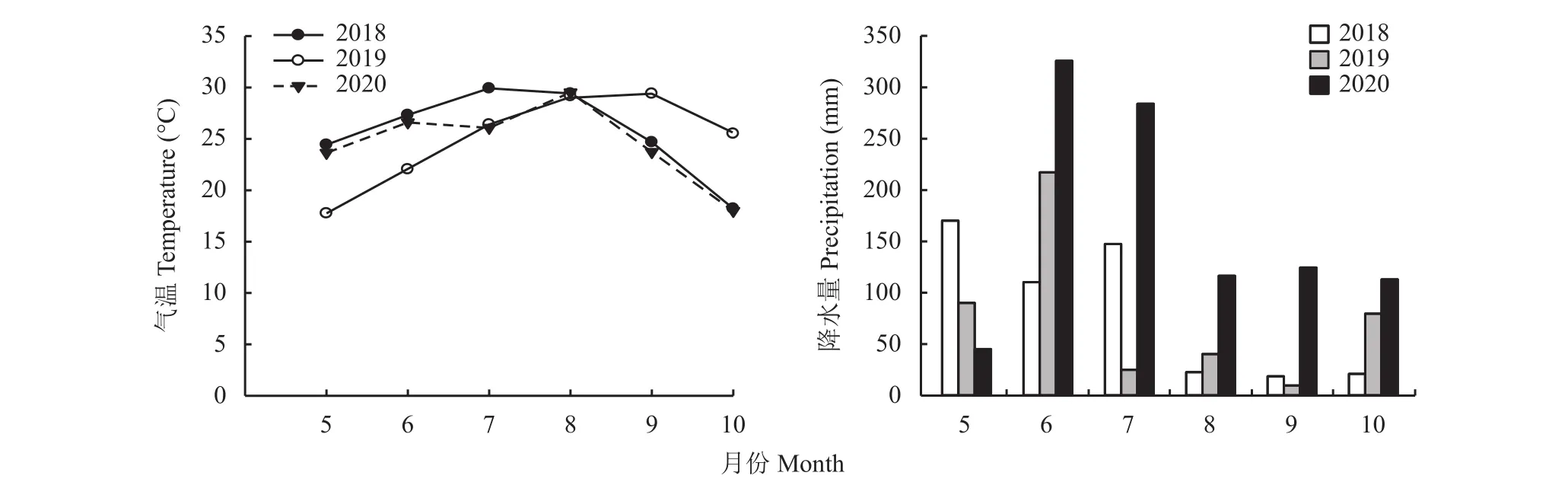

试验地位于湖北省安陆市车站村(31°20'12.22"N,113°40'30.82" E),属于亚热带季风性湿润气候,日均最高气温和最低气温分别是34℃和1℃,年平均气温15.8℃,无霜期达246天,年平均降水量1172 mm。近3年试验地年水稻季气温和降水量见图1。试验地土壤为水稻土,0—20 cm土壤基础性质:pH 6.86、有机质含量21.79 g/kg、全氮0.97 g/kg、碱解氮 47.68 mg/kg、有效磷 8.44 mg/kg、速效钾 59.40 mg/kg。

图1 近3年试验地水稻季气温和降水量Fig. 1 Monthly temperature and precipitation in 3 years in Anlu City, Hubei Province

试验用水稻品种为华夏香丝。水稻育秧盘为长60 cm×宽 30 cm×高 3.5 cm 的机插育秧硬盘,育秧钵盘为 200 穴 (长 54 cm×宽 28 cm×高 4.3 cm,孔径直径1 cm)钵苗育秧盘。育秧土采自水稻田。

1.2 试验设计

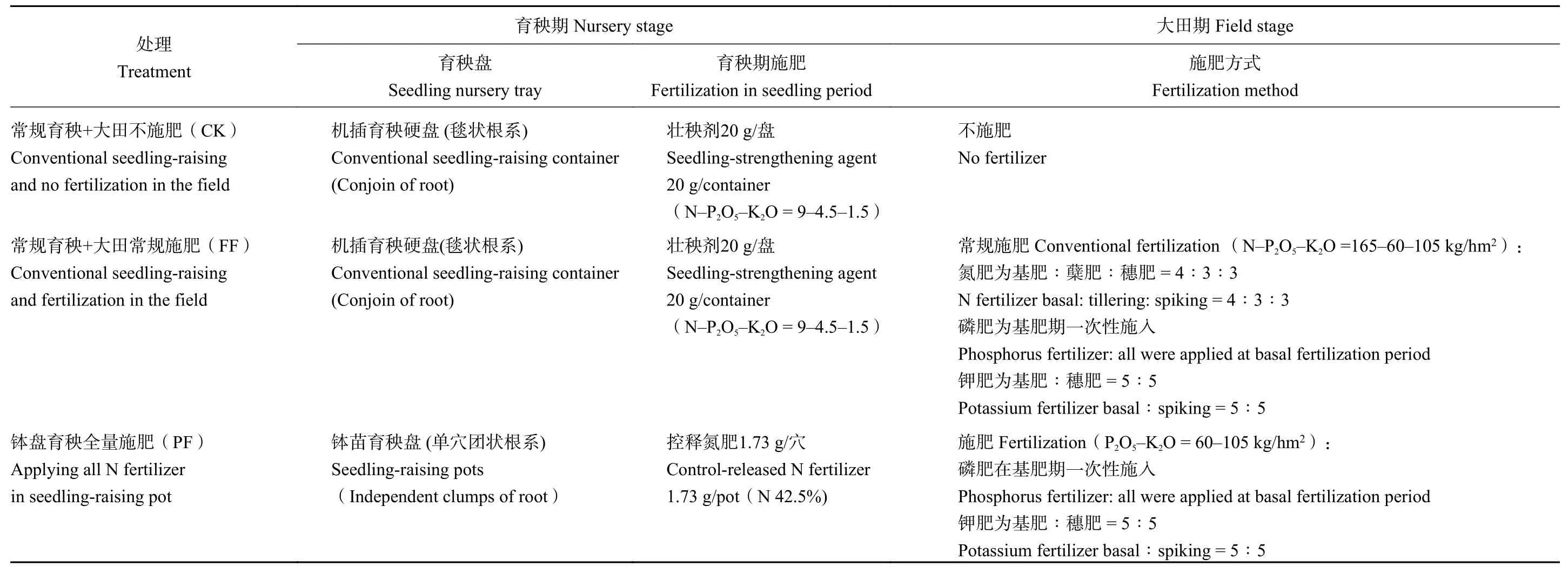

试验采用完全随机设计,设置3个处理,每个处理设置3次重复,共9个小区,每个小区面积为30 m2。各处理育苗和施肥方式见表1。

表1 各处理育苗和施肥方式Table 1Methods of seedling-raising andfertilization in each treatment

1.3 秧苗及大田管理

2020年5月18日开始育秧。钵苗育秧盘施肥量计算方法:钵盘育秧全量施肥处理的大田期肥料随秧苗根团带入大田,故按照大田施氮量165 kg/hm2计算穴盘控释氮肥施入量(即钵盘育秧施肥量=大田施氮量/控释氮肥含氮量/插秧密度)。控释氮肥在25℃水中氮素累积释放量大于80%时的养分释放期为180天,由山东农业大学资源与环境学院提供。水稻秧苗期其他管理与当地育秧管理一致。

2020年6月16日进行水稻插秧。插秧密度为13 cm×30 cm,225000 穴/hm2。大田常规施肥为尿素(N 46.3%)、过磷酸钙 (P2O512%)、氯化钾 (K2O 60%)。大田管理措施与农户常规管理一致。

1.4 样品采集与指标测定

育秧28天后,每个小区随机选取10株苗,测定株高和基茎宽。随后进行破坏性取样,用水小心洗掉根系周围的土,并用蒸馏水冲洗2遍。从基茎处剪开,将地上部分和地下部分分开,分别装入信封,带回实验室放入烘箱,105℃条件下杀青30 min,75℃烘干72 h至恒重,用电子天平称干重得到生物量。将每个重复的5株秧苗混合,粉碎,过0.25 mm筛,采用H2SO4–H2O2消煮法进行消煮,凯氏定氮法测定全氮含量(Kjeltec 8420,丹麦Foss公司),流动分析仪测定全磷含量 (Seal Auto Analyzer 3,美国Technicon公司),火焰光度计法测定全钾含量(iCE 3000 series,美国 Thermo Fisher公司)[13]。

在施入基肥后的第1、2、3、5、8天,每天上午9点采集田面水水样,分别在蘖肥、穗肥施入后的第1、3、5、7、9、12、15天每天上午9点采集田面水水样。每个小区分5点取样,混合后测定田面水全氮(用碱性过硫酸钾消解—紫外分光光度法)、铵态氮(NH4+-N,用靛酚兰比色法)、硝态氮(NO3−-N,用紫外分光光度法)浓度。2020年10月4日,在水稻成熟期采集水稻样品,每小区随机选取1 m2进行收割测产,同时收集样品进行拷种。

1.5 数据分析

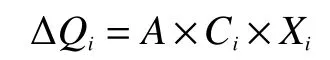

根据瞬时氮流失量公式[14]估算氮流失潜力,假设常规控水高度为3 cm,采样时稻田田面水短时间内迅速全部排干,此时,模拟稻田田面水中全氮、NH4+-N、NO3−-N的绝对流失量。

式中 ∆Qi为瞬时氮流失量;A为稻田小区面积(m2);Ci为各采样时间的氮浓度(mg/L);Xi为控水高度(cm)。

采用Excel 2019进行数据统计,用PASW 18.0软件对数据进行单因素方差分析(One-way ANOVA),若处理间差异显著,采用Duncan法在0.05水平上进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 钵盘育秧全量施肥对秧苗生长的影响

从表2可以看出,钵盘育秧全量施肥虽降低了秧苗株高,但增加了地下部分生物量,且对秧苗基茎宽和地上部分生物量没有产生显著影响。与机插硬盘育秧(常规育秧)相比,钵盘育秧全量施肥处理秧苗的地下部分干生物量显著提高了77%;钵盘育秧全量施肥显著提高了秧苗地上部分氮、磷、钾含量和地下部磷含量,分别提高14.69%、17.47%、3.28%和41.65% (表3)。总体上,钵盘育秧全量施肥促进了水稻秧苗生长。

表2 钵盘育秧全量施肥对秧苗生长指标的影响Table 2 Effect of applying all N fertilizer in seedling-raising pot on rice seedling growth characteristics

表3 钵盘育秧全量施肥对秧苗养分含量的影响 (g/kg)Table 3 Effects of applying all N fertilizer in seedling-raising pot on rice seedling nutrient content

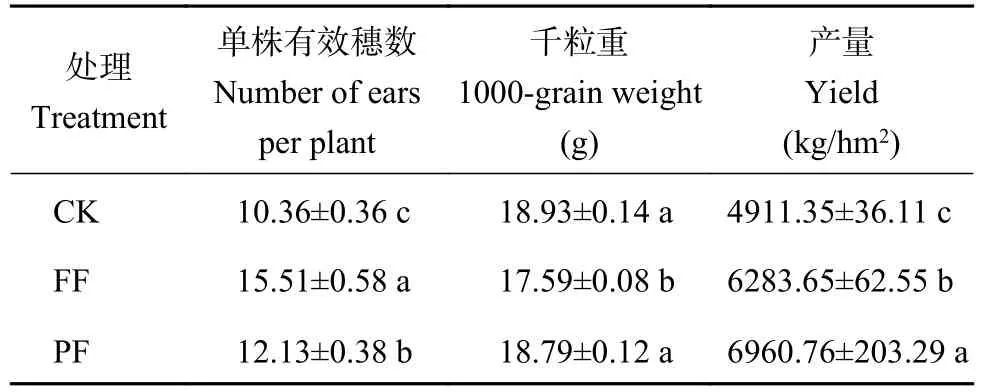

2.2 钵盘育秧全量施肥对水稻产量的影响

由表4可以看出,与CK相比,FF处理虽降低了千粒重,但提高了水稻有效穗数,产量显著提高。与CK相比,PF处理提高了有效穗数,产量显著提高。与FF相比,PF处理降低了有效穗数,但提高了水稻千粒重(6.82%),产量显著提高。3个处理中,PF处理的产量最高,比CK、FF处理分别提高了41.73%、10.78%。

表4 钵盘育秧全量施肥对水稻产量的影响Table 4 Effects of applying all N fertilizer in seedlingraising pot on rice grain yield

2.3 钵盘育秧全量施肥对田面水不同形态氮素随时间动态变化的影响

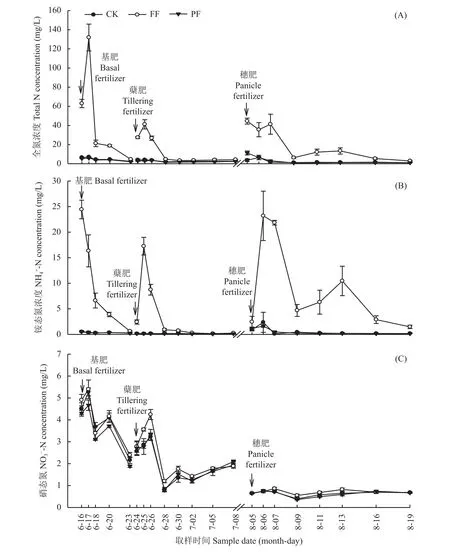

水稻整个生育期内FF处理的田面水全氮浓度均显著高于其他处理(图2A)。在基肥期,各处理田面水全氮浓度变化趋势相似,均在施肥第2天达到最高浓度,后随时间延长逐渐下降。与FF处理不同,PF、CK处理的田面水全氮浓度较低。在蘖肥期,FF处理的田面水全氮浓度在施肥后的第2天达到峰值,后随时间延长逐渐下降;而PF处理的田面水全氮浓度在第3天才达到峰值,显著低于FF处理。在穗肥期,FF处理田面水全氮浓度均在施肥后第1天达到最高值,且显著大于CK和PF处理,后随时间延长逐渐下降,至第5天达到稳定。

从图2B可以看出,在水稻整个生育期内,FF处理的田面水NH4+-N浓度显著高于其他处理(P<0.05)。基肥期,各处理的田面水NH4+-N浓度在第1天达到最大,PF处理的田面水NH4+-N浓度与CK处理相似,显著低于FF处理。蘖肥时,FF处理田面水NH4+-N浓度在第2天达到峰值且显著高于CK和PF处理。穗肥期,各处理田面水NH4+-N浓度在第2天达到最大,且FF处理的田面水NH4+-N浓度显著高于CK和PF处理。在水稻整个生育期内,PF处理的田面水NH4+-N浓度变化幅度维持在0.13~1.64 mg/L。

图2 钵盘育秧全量施肥的田面水全氮、铵态氮及硝态氮浓度随时间动态变化Fig. 2 Dynamics of total N, NH4+-N, and NO3–-N concentration of surface water with applying all N fertilizer in seedling-raising pot in the paddy field

从田面水NO3–-N浓度在水稻整个生育期内随时间的变化结果(图2C)可以刊出,在水稻的整个生育期内,各处理之间的田面水NO3–-N浓度无显著差异,且变化趋势一致。在基肥期,田面水NO3–-N浓度在第2天达到峰值,而在蘖肥期,田面水NO3–-N浓度在施肥后第3天达到峰值。在穗肥期,不同处理的田面水NO3–-N浓度维持在较低水平。

2.4 钵盘育秧全量施肥氮素减排效能分析

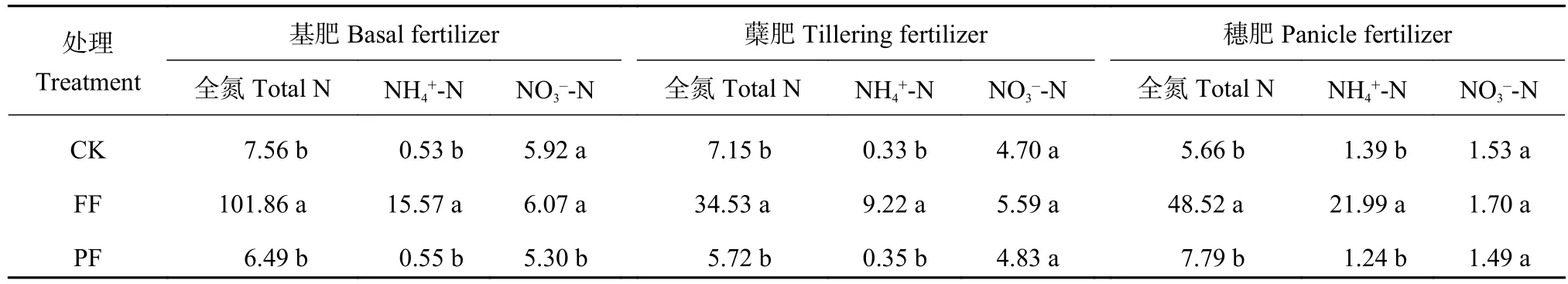

由表5可以看出,所有处理的田面水全氮和NO3–-N累积流失量主要发生在基肥期,其中NO3–-N累积流失量在蘖肥期和穗肥期处理间无显著变化,而NH4+-N累积流失量最高发生在穗肥期。CK与PF处理间不同形态氮流失量多无显著差异。与其他处理相比,FF处理显著增加了田面水的NH4+-N和全氮累积流失量,其全氮流失量在基肥、分蘖肥、穗肥期分别达到101.86、34.53、48.52 kg/hm2。与FF处理相比,在基肥、蘖肥和穗肥期,PF处理全氮累积流失量分别降低了93.63%、83.43%和83.94%。

表5 水稻不同生育期田面水全氮、NH4+-N和NO3–-N的流失量(kg/hm2)Table 5 The losses of total N, NH4+-N, and NO3–-N in the paddy water in different growth stages

3 讨论

秧苗素质是影响水稻生长和产量的重要因素,高素质的秧苗能够增加水稻光合性能,增加光合产物积累,是提高水稻产量的重要途径[15]。本研究中钵盘育秧全量施肥虽然降低了水稻秧苗株高,但促进了秧苗生物量和养分积累(表2和表3),地下生物量的积累更加有利于水稻秧苗氮磷钾养分的吸收。而且控释肥随植物生长缓慢释放养分,促进水稻秧苗生长和氮磷养分积累[16–17]。已有种肥接触育秧的研究结果也表明,水稻种子与大量控释氮肥接触可以安全萌发,且促进了秧苗生长[8]。钵盘育秧全量施肥处理的水稻产量比农民习惯性施肥处理显著提高,这与杨越超[8]、刘汝亮等[18]的研究结果一致。施用控释肥能够大幅度提高水稻氮素养分吸收利用率[9–10],根部接触控释氮肥能够显著提高灌浆成熟期氮代谢酶活性和激素含量,延缓植株衰老,增强水稻灌浆能力,提高结实率[8]。另外,钵盘育秧单穴成簇,保证了秧苗根系完整性,且钵盘秧苗质量高(表2和表3),插秧时避免了植伤问题,根系活力高,抽穗后光合物质生产指标水平高[19],有利于水稻生物量和产量积累。然而,本研究中3个处理的水稻产量普遍偏低,原因可能有两个方面,一是由于水稻生长前期降雨频繁且在7月受到暴雨等强降水事件的影响;二是试验水稻移栽比农户移栽时间晚半个月左右,水稻灌浆期的气温较低(图1)。

农田氮素损失是造成农业面源污染的主要因素,不合理施肥方式造成水稻生长期大量氮素流失,不仅加剧温室气体排放潜力,还增加了水体富营养化风险。大量研究表明,尿素施入农田后,田面水总氮和铵态氮浓度在施肥后1~3天达到峰值[20],施肥后5天内稻田径流流失风险高[21]。本研究中PF处理的田面水总氮、铵态氮、硝态氮浓度在水稻整个生育期内没有突出的峰值,这主要是因为控释氮肥缓慢释放[8],氮素固持在土壤中,有效地降低了田面水中不同形态氮素浓度。与常规施肥相比,施用控释氮肥能够有效减少总氮、铵态氮、硝态氮径流流失量[9,18]。本研究中,控释氮肥处理的田面水总氮、铵态氮、硝态氮绝对流失量比常规施肥低。可能的原因主要有两个方面:一是控释氮肥缓慢释放,控释氮肥42天内的养分释放率小于3%,180天内养分释放率可以超过85%[8],这与水稻生长期需肥规律相吻合,控释氮肥快速释放期正是水稻快速生长期,根际养分能够被水稻吸收利用,减少了向田面水中的扩散;二是和常规施肥相比,PF处理的控释氮肥围绕在根系周围更有利于水稻对氮素吸收利用[22],有效减少稻田径流氮损失[23]。这也与刘汝亮等[18]的研究结果一致。钵盘育秧全量施肥技术对水稻生理及氮肥利用率的影响还有待于进一步研究。

4 结论

与大田常规施肥相比,钵盘育秧全量施肥有利于秧苗生长和养分含量的积累,产量提高了10.78%。钵盘育秧全量施肥处理的田面水总氮、铵态氮、硝态氮含量在水稻整个生育期没有突出的峰值,且显著低于常规施肥处理,具有良好的氮素减排效能。综上所述,钵盘育秧全量施肥技术不仅能够提高秧苗质量,保证了水稻产量,有效降低田面水不同形态氮素含量,提高稻田氮素减排潜力,而且钵盘育秧全量施肥技术在水稻育秧时将水稻整个生育期所需氮肥一次性投入,减少施肥次数,节约劳动力。

致谢:大理州刘宏斌专家工作站在本研究过程中提供了帮助。