一封奏折引出的珠江古码头小考

朱英豪

01 沙面租界的殖民建筑

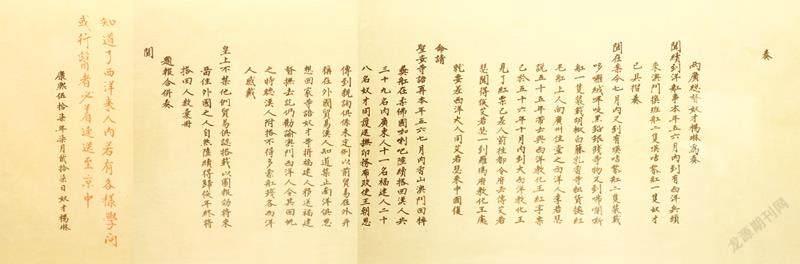

“知道了西洋来人内若有各样学问或行医者必着速送至京中。”

广东省博物馆的展厅里,这句写在1718年两广总督杨琳关于十三行奏折边上的康熙帝朱批引人注目。

奏折由三部分内容组成:法兰西和英吉利分别载有乳香胡椒、黑铅银线等物资的船只在广州港靠岸;十年前被派往罗马觐见教皇商讨礼仪之事的钦差大臣、法国传教士艾若瑟准备回中国;为载有非法在南洋经商的华人乘坐洋船从澳门回到广东申请许可。

如果把召回艾若瑟之事和广州市博物馆(镇海楼)的另一件文物放在一起,就能勾勒出一个更加完整的故事链。那是一块残缺的墓碑,上书:差往大西洋公干,皇恩特赐安葬……康熙六十年。那一年(1720),广州港迎来从澳门那边船运过来的传教士艾若瑟的遗体。他在从罗马回国的圣方济各号上身染重病,不幸去世。

奏折虽小,却涉及了清王朝当时宗教、外贸、移民等多个领域的问题。康熙的朱批,应该是因艾若瑟而起。多年前,传教士带来的金鸡纳霜还治好了他的疟疾。绘画、天文、医学、数学……很多身怀绝技的传教士都被请到京城述职。后来备受清廷赞赏的画家郎世宁,也是经杨琳的奏折从广州送入紫禁城的,尽管那时大幕已渐渐收紧。

虽然只是个例,对比一下装载的货物,你会发现英国人在搞工业,而法国人在伺候自己的胃。而有关艾若瑟的消息,是通过装载乳香胡椒白藤的法兰西货船上一个“红人”的口信捎过来的。在西方人到来之前,从秦汉到宋元时期,波斯人大食人主导着广州港以乳香胡椒丝绸茶叶等货物为主的对外海上贸易。1980年代,在距离杨琳的两广院堂官邸不到3公里的象岗建职工宿舍,竟然挖掘出了轰动一时的南越王墓。其西耳室的漆盒里,发现了迄今为止年代最悠久的26克乳香降解物,以及一尊独特的四连体豆教、外贸、移民等多个领域的问题。康熙的朱批,应该是因艾若瑟而起。多年前,传教士带来的金鸡纳霜还治好了他的疟疾。绘画、天文、医学、数学……很多身怀绝技的传教士都被请到京城述职。后来备受清廷赞赏的画家郎世宁,也是经杨琳的奏折从广州送入紫禁城的,尽管那时大幕已渐渐收紧。

虽然只是个例,对比一下装载的货物,你会发现英国人在搞工业,而法国人在伺候自己的胃。而有关艾若瑟的消息,是通过装载乳香胡椒白藤的法兰西货船上一个“红人”的口信捎过来的。在西方人到来之前,从秦汉到宋元时期,波斯人大食人主导着广州港以乳香胡椒丝绸茶叶等货物为主的对外海上贸易。1980年代,在距离杨琳的两广院堂官邸不到3公里的象岗建职工宿舍,竟然挖掘出了轰动一时的南越王墓。其西耳室的漆盒里,发现了迄今为止年代最悠久的26克乳香降解物,以及一尊獨特的四连体豆型熏炉。

康熙朱批这封奏折的时间,应该正好是广州设立粤海关、十三行夷馆投入运营的时候。为数不少的外销画上,我们都能看到十三行码头以及河面上百舸争流的景象。魏源在《海国图志》里也说“十三间夷馆,近在河边”。所以,这艘法国船上的乳香,应该可以在十三行码头被卸货,再进入中国的流通领域。可令人费解的是,当我来到现实中的十三行路旧址,才发现它是一条离河岸还有六七百米的大马路。

类似的蛛丝马迹还有一些:离十三行路不远,有一条路叫桨栏路。这明明是河边卖船桨的地方。达摩来华,当初上岸的地方叫西来初地,明明也应该是在河边,现在也和珠江隔着好几条街。更有意思的是,几年前德政中路出土了不少唐代的大木桩子,坑坑洼洼,显然饱经风霜。专家推测,它们是用来泊岸系缆绳的。可今天,这里离沿江路,隔着一个完整的北京路商圈。

难道这些地方,历史上都曾经是沿河街道?答案是确定的。第四纪地质研究成果显示,大约6000年前广州中山四路、中山五路一带有海潮入侵,海浪直拍白云山和越秀山麓。甚至可以想象,南越王赵眛享用的乳香,都是从外海直接运到王宫门口的。考古发现也支持这种说法。南越王赵眛的大宫苑,以及紧挨的秦汉船台遗址,都位于现在的中山五路。

03 康熙五十七年两广总督杨琳关于十三行的奏折副本

广州一些老人还会把珠江叫作海,或者小海。秦汉时期的珠江江面很阔,有据可查的史料说有2公里宽,而现在的海珠桥才180米,整整缩小了90%。随便找一份古广州水陆分布图,就能发现这片被河沙堆埋的北岸上,从北往南,曾经出现过很多码头:秦汉时的兰湖码头,晋至南朝时的坡山码头,隋唐时的光塔码头,宋元时的东西澳、西湖码头,明时的蚬子步(怀远驿)码头,清代的十三行码头,以及清末至民国时期珠江内外航道诸码头等等。

涌、冲、濠、塘、澳、围……地名的命名往往最经得起时间的考验,特别是河流,稳定性更高。语言学研究者郑子宁曾总结东欧颇有一些名字里带d-n的河流,如多瑙河(Danube)、顿河(Don)、第聂伯河(Dnieper),还有这次俄乌冲突中流经乌东顿巴斯地区的北顿涅茨河(Donets)。学者们很长一段时间不得其解,后来才发现,在古代塞人的语言里面,河流就是Dānu。

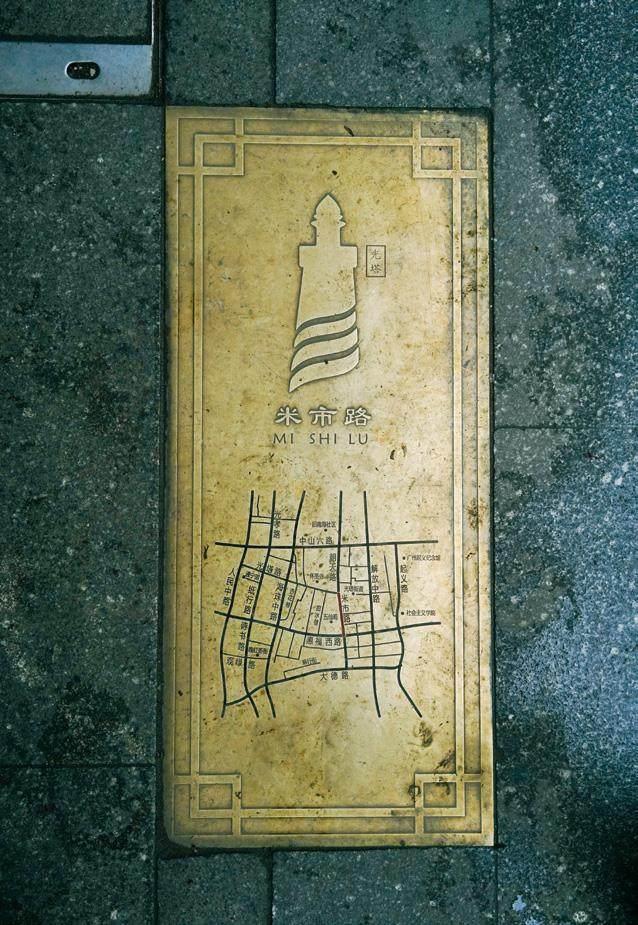

古人出海,为了方便会去庙里拜拜,码头和庙都挨得很近。在五仙观驻留片刻,就会发现那里脚底下过去有条南濠河,河边上有个坡山码头。修南濠的时候,正是唐代阿拉伯人波斯人来华经商的巅峰时期,当时政府为了安抚来华的穆斯林巨贾,专门辟出一块区域来让他们居住生活,并派专人管理,这就是著名的蕃坊。蕃坊里有位列四大清真寺之首的怀圣寺,寺里后来还建了一座二十多米高的光塔,塔尖有海上水手赖以导航的金鸡侯凤仪,用来辨别风向,指引船只进出广州城。

01 沙面租界的殖民建筑

02 一幅粤海关的木版画

03 南越王博物館里的波斯银盒

如此更能理解德政中路上的唐代缆桩为何粗大,因为那是用来系大型商业海舶的。那时候的珠江,其实就是大海的一部分,港口上停满了南海舶、昆仑舶、波斯舶……“四方辐辏,万货丰贱,锦绣珠贝,满于市肆”。那南濠,“纳城中诸渠水以达于海……自外通舟楫”,不但成为宽阔“海”面的避风港,还带动了周边的商业发展。这就是后来的西澳由来。从带护城功能的濠,再到避风港湾的澳,这片水域的发展,生动演绎了古汉字的内涵。

到了十三行的清代,因为河道变窄,再加上管控加强,就有了很明显的外港和内码头之分。像杨琳奏折所述的那两艘英法货轮,如若进港,应该是先在扶胥港或者虎门这样的外港卸下货物,然后再由更小的船只运入内河航道抵达十三行码头,办理通关和入库手续。扶胥港附近也有一座祈祷海事平安的大庙,叫作南海神庙。隋唐以来,中外海船出入广州,按例都要到庙中拜祭海神祝融,祈求海神保佑,出入平安,海不扬波。

“不远处,广州出现在视野里,最先出现的是她那两栋半高的摩天大楼。接近栈桥的河港里,麇集着汽艇、舢板和小船,吱吱嘎嘎地挤撞在一起,显然陷入了一场无望的交通堵塞。我们的轮船颇有耐心地穿梭其间,驶向了岸边。不知怎的,我们就挤到了跳板上,然后穿过码头周围那些警察、海关官员、旅行者、挑夫和看热闹的人,来到了早已等候着的汽车跟前,英国总领事周到备至地特意派了车来接我们。”

这段摘自诗人奥登和同伴衣修伍德写于1938年的《战地行纪》里的一段话,生动描述了他们抵达广州时沙面码头的日常景观。他们看见的那两栋摩天大楼,现在判断有一栋应该是爱群酒店(这座竣工于1937年的地标酒店至今保存完好,是广州最古老的酒店)。抵达沙面之后,他们又像货物一样被送到一个更加偏僻的村子—白鹤洞,一处英美传教士建立的定居点。

“屋宅比例恰当,毫不招摇,有大而通风的走廊和阳台,还有一条遍植草坪和树木的宽阔的中央大道”。幸运的是,作为全国重点文保单位,保留下来的沙面基本能对应上近一百年前的描述。如果选择一个风和日丽的日子来到这里,你会觉得这里是柏林菩提树大街和马六甲骑楼大街的混合体,兼具前者的整洁大气和后者的华丽古典。可惜草坪上密集出现的“紧急避难路线”指示牌,制造了一种恐慌气氛,让人想逃离这里。

01 南海神庙的浴日亭曾出现在很多诗词里

03 米市街和光塔都是唐代蕃坊的一部分

在广州古珠江河道上以及地图上,和古码头一起消失的,还有三个礁石岛:海珠石、海印石和浮丘石。江西路上的海珠石消失得最晚,据记载是在1931年长堤扩建的时候。在清末民国初期的珠江老照片上,我们还能看到这块石头的倩影一块被江水冲刷得浑圆如珠的石 头。

《广异记》载,“一波斯胡人至扶风逆旅,买方石得径寸宝珠,于是随船泛海而去。”民间传说中,这块真实存在的海珠石演变成唐代志怪小说里的胡人宝石(反之亦然),后来它甚至被认为是珠江(Pearl River)因此得名的那颗珍珠。专攻伊朗学的北大教授荣新江在《丝绸之路与东西方文化交流》一书里罗列了唐宋以来波斯胡人在唐笔记里的形象描述,有意思地发现大部分的波斯人都和买卖珠宝石头有关。如此看来,海珠石的来历被加入波斯商人的元素,也就不显得奇怪了。

我最近在网上寻找海珠石的下落,才发现自己和它居然也有着一丝缘分。两年前去广州出差,特地提前在爱群酒店旧楼预订了一个房间。可半夜里,因为最终不太能忍受陈旧的设备和房间里潮湿的味道,我还是决定换到了隔壁另一家新酒店。现在我从新闻中发现,当年那个晚上的后半夜,我就是枕着那颗大pearl安然入睡的。因为当年开发这块地产的公司,在挖掘中发现了著名的海珠石。虽然经过一番努力,最终它还是未能重见天日,而是再次“明珠暗投”,成了这座酒店的地基。

04 沙面外的珠江