饕餮

1

那个饕餮漫游到了我们家附近。

“机油!废铁!过时的皮肤!淘汰的器官!好心的主人哟……”

它用嘶哑的男中音和温柔的女低音轮流吐出一些词语,奇妙地组合成一个句子。

我顿时紧张起来,左手的神经鞘管开始不停地颤抖。我刚过了十三岁生日,完成了第三次身体硬件更新,但新植入的神经纤维组织还是不能很好地适应我的身体和意识,容易出现应激反应。

我转头去寻找鲁鲁。往常这时候,它总会第一个冲出去,今天却不见它的踪影。

“该死,这已经是今年的第二次了!上次来的那个饕餮,把我放在羊庄里的一台废弃收割机给拆了。不能再这样下去了,得给它们一点儿颜色!”

父亲走到客厅置物架旁,输入一段指令。伴随着一道道红色光圈的亮起,一个手臂状的武器肢从隐蔽的壁龛中出现了。

父亲喘着粗气,让武器肢和自己的左臂结合在一起。他这样做的时候,动作并不是很熟练。毕竟,虽然中央城治安系统为我们这些身处城郊的家庭配备了低烈度防卫武器,但父亲几乎没有用过。

我还是头一回见到父亲发这么大的火。我顾不得多想,赶紧蹑手蹑脚地跟在他身后,想看看接下来发生的事。

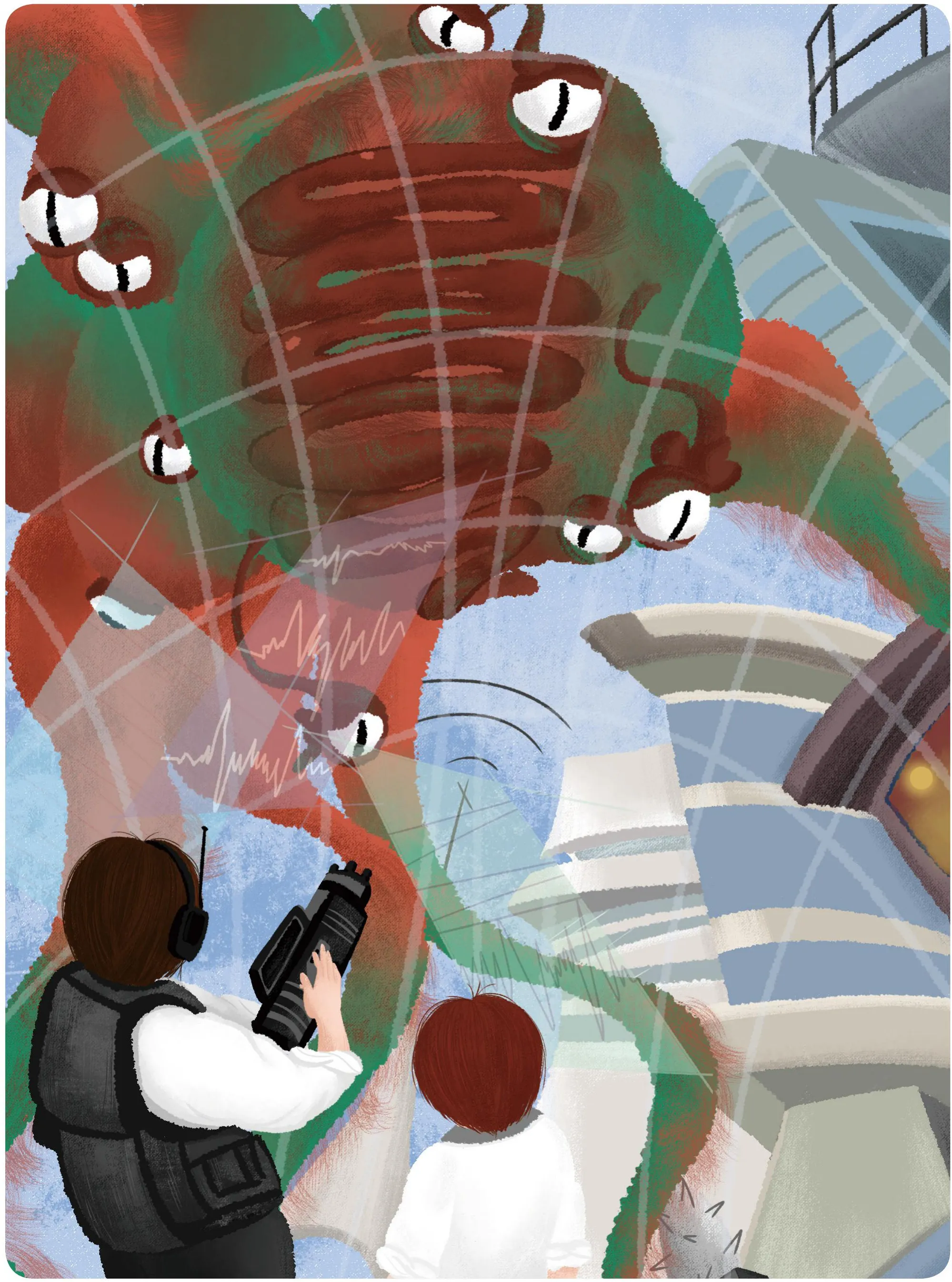

然后我看到了那个怪物。

那是个似人非人的怪物。看起来就像一辆重型坦克堵在我家院门外。不规则的躯体外面包裹着一层绛红色皮囊,像一个正在腐烂的巨大肉球。七八只脚支撑在皮囊下方,以一种让人不可思议的方式维持着身体的平衡。几只眼睛散布在皮囊各处,有的长在一根凸起的眼柄上,有的堆叠在一起。

我胆战心惊地看了几眼,忍不住寻思:这个怪物是如此丑陋,难怪人们会给它取“饕餮”这个名字。

现在,它就停在我们家的院墙外,一旁的一簇仙人掌被它吓着了,肉质掌边缘的倒刺刚毛根根竖起,相互摩擦出一阵不安的吱吱声响。那是奶奶留下的遗物之一,爷爷觉得放在门口是很好的景观,一直没有把它移植到花房内。

我壮着胆子走到仙人掌边上,假装没注意到饕餮的那只长在眼柄上的眼球正跟随着我而移动。

“你们违反了《特别法则》第一款的第一条细则——没有电子身份识别码的生命体,不允许靠近居民住宅五十米以内。快点儿离开!”

父亲的声音很严厉。

“机油!废铁!不用的皮囊!好心的主人哟……”

饕餮重复着那句话,在靠近眼柄的位置,一张涂抹着掉色唇膏的嘴巴露出一个讨好的笑容。看得我毛骨悚然。

“警告,武器系统启动!再不离开,我就要根据《特别法则》第一款第二条细则赋予的权利进行自卫!”父亲抬起了武器肢。伴随着一阵严厉的警示声,武器肢末端的光圈开始旋转起来。

“狠心的人哟,我们难道不是兄弟姐妹吗?相亲相爱……”一阵带着愁怨的叹息声从皮囊深处传出来。

这时,母亲走了出来,手上拎着一桶机油。她走到饕餮面前,把油桶放下,又小心退到父亲身旁,这才开口了:“这桶机油送给你们,赶快拿着离开吧!”

我听见面前的皮囊中传来一阵吱嘎声响,那是生锈的齿轮在快速转动的声音。听上去就像一个饿了很久的人发出的贪婪的吞咽声。三只手臂从皮囊中伸出,抖抖索索地抓起了油桶。这时,在皮囊顶端,一张如同花椰菜般的口腔裂开了,一条虹吸管从里边伸出,伸进了油桶。

饕餮如饥似渴地吮吸着机油。

父亲还没放松警惕,举着武器肢,面色阴沉地看着饕餮把最后一滴机油吸光。

“好啦,现在赶快离开!”

“好心的主人哟,我们的兄弟姐妹,大地母亲的孩子……”饕餮笨拙地转过身,一边不知所云地说着一些感谢的话。它用那些长短不一的脚支撑着身体,朝着街区尽头走去,越过两栋邻居家的房子,渐渐消失在尽头的原野里。

从我家所在的位置,能一直看到街区前方的原野。这个时候的原野上,玉米地里已经结出了一片金灿灿的玉米棒。一台台能源转化机正聚集在玉米地旁,就像羊群聚集在原野上。原野尽头,越过一片浩浩荡荡铺展开来的紫苜蓿,云雾缥缈的终南山隐隐在望。

2

我兴奋不已地冲进后院,穿过摆放着装满各种营养液和管槽的走廊,朝花房走去。

这座花房是奶奶的工作室。十一年前,我还只有两岁,奶奶就离开了。那时的我还懵懂无知,对于离别意味着什么,并没有太深的体会。我对于奶奶留下的那些带有低级智能的花草特别感兴趣。虽然我哀求过很多次,爷爷还是把它们送人了。有时候在外面,我偶尔会见到几株像鸟儿一样叽叽喳喳叫的猪笼草,一簇随风起舞的常春花和一生气或愤怒就竖起倒刺的仙人掌,那都是奶奶当年种植的。

但爷爷还是经常每天花许多时间待在花房中,这里看看,那里摸摸,更多的时候是坐在靠窗的位置打盹。

现在,我走到花房门前,一种特别的气味从里边传出来,我不由得放轻了脚步。

那是记忆的气味。它弥漫在花房里边摆放着的那些空荡荡的花架、扭曲变形的管槽和操作台上摆放的各种工具上,随着从窗口斜照进来的阳光轻轻旋转,飘荡。

“爷爷!”我叫了一声。

爷爷从操作台旁抬起头来,他手上拿着的锉刀和治疗仪在阳光下折射出一阵金属的暗光。

看起来,爷爷就像个传统手艺人,用锉刀和电动碟片之类的老式工具,在修理自己身上那些已经生锈和钝化的关节和皮肤。

“爷爷,刚才爸爸赶走了一个饕餮。”我按捺住激动的心情,假装平静地说。

“它吓着你了吗?”

“我不怕,爸爸有武器!我还敢走到那个怪物面前呢,故意在它面前走来走去,饕餮的一只眼睛就跟着我,转过来,转过去!”

爷爷没有说话,继续专心摆弄着锉刀,直到他将髋骨部位一个钝化的关节打磨好,才放下了手中的工具。

鲁鲁不知道从哪里钻了出来,“汪汪呜呜,垃圾清理!保持干爽!”

它动作熟练地将由纳米布条和喷头组成的清洁工具与自己前脚的传感器相连,开始清理地面的碎屑。早在我出生之前,鲁鲁就来到了这个家庭。作为一条服务型机器犬,它对每天要做的事掌握得非常熟练。同时它信不过那些只有低级智能的清洁机器人,总喜欢亲力亲为。

“它已经走了吗?”爷爷问道。

我点点头,“妈妈送了它一桶机油,把它打发走了。那个怪物看起来很需要机油,它一定很饿。”

“我突然想起来,我曾经收藏过一个全息影像球,但我忘记放在哪里了。”爷爷一边说,一边站起身来。

我有些奇怪,爷爷为什么突然说起全息影像球的事儿。不过,爷爷已经到了晚年,神经通路和大脑芯片老化,有时会产生一些不符合逻辑的意识关联,于是会说一些让人莫名其妙的话,这种事已经发生过几次了。

这时,爷爷的姿势突然变得很怪异,他的身体里发出一阵轻微的蜂鸣声,胸腔开始震动起来。

“爷爷!”我担心地呼唤。

好在,爷爷的身体很快恢复了过来,蜂鸣声也停歇了。

“爷爷老了,这个躯体快到了报废时限,不是这里就是那里出问题。”爷爷说着,语气中似乎带着一丝歉意。

他朝一个一人多高的花架走去。在那旁边的墙壁上,摆着一排壁龛。爷爷伸手在里边摸索了一阵,拿出了一个蓝水晶般的球体。

然后,我看到了那段全息影像视频。

那是一座似曾相识的山头,有着裸露的破碎岩体。一道光从山头另一侧的深谷中升起,沿着破碎岩体缓缓上升,照亮了周围的夜空。

紧接着,更多的光从山谷中升起。

当那些光芒跃升到数百米高处时,有些如同烟火一样绽放开来,如同漫天雪花一样,纷纷扬扬地洒落下来。

“烟火!烟火!”我忍不住叫出声来。

中央城庆典时,我曾看过电子烟火表演。眼前全息影像中的烟火远没有那样璀璨,但在黑暗的夜空中显得另有一番味道。

那些烟火渐渐熄灭,但有一些光柱则没有绽放,而是继续朝着上空前进,消失在大气层之外。这让我感觉有些奇怪。

等到这场绚烂的烟火表演结束后,我把这个疑问告诉了爷爷。

爷爷没有回答我的问题,而是说了一句让我惊讶不已的话:“那是饕餮。”

3

几天后的一个上午,一艘蓝色警用飞行器停在我家门外。

我从正在学习的课程中下了线,离开自己的房间,朝大门外走去。鲁鲁迎着我走过来了,摇了摇尾巴。

“警察来我家了吗?”

“汪汪呜呜,没错没错!人口登记,指标核查!一个两个!”鲁鲁用有些不耐烦的语气说着,又警惕地吸了吸鼻子。

“他们来干吗?”我一边问,一边好奇地打量着那辆警用飞行器。

看起来,它就像一只收起了羽翼的巨大蜻蜓,静静伫立在阳光下。我经常见到这种“蜻蜓”在原野上空飞行,但还是头一回离得这么近,这让我心动不已,总想着伸手去摸一摸。

“爷爷、爷爷,指标评估,最后一次,合格的话,资格准入!汪汪!”鲁鲁回答道。

我转头朝客厅看去。在客厅里,两个女警察正在忙碌。一个淡黄色鬈发的警察正在操作一块全息电子屏,另一个黑色头发的警察则从手提的箱子里拿出一个小机器。它宽约六十厘米,高约四十厘米,像杠铃上安了一台转塔。

“通道搭建成功,检测中。”转塔不停转动,发出一阵悦耳的提示音。

爸爸妈妈陪在警察旁边,而爷爷,面无表情地看着那台小机器围着自己转圈。

我又退了回去,继续研究那只“蜻蜓”。

说起来,这其实是我和“蜻蜓”的第二次近距离接触,只不过我不记得第一次亲密接触的经历。这事说起来有些复杂。

当年,我的爸爸妈妈结婚后,想要一个孩子。在他们办理了手续之后,就是这样一只“蜻蜓”,把组成我的各种零部件运送了过来。他们按照系统说明,把零部件组装了起来,于是我“出生”了。

爸爸妈妈很高兴,因为我的到来让这个家庭变得完整了。每个白天,爸爸忙着在农庄干活,妈妈参与各种社区工作,我则在终端上学习各种课程。爷爷则按时参加社区老年活动,此外就是待在花房中。大家都有自己的事要做。到了晚上,一家人聚在一起吃晚饭。我们的生活其乐融融,但也仅此而已。

我还在一边打量着“蜻蜓”,一边回想这些事。这时,客厅里传来了新的动静。我伸过头,看见两个警察正在把装备收起来。

“恭喜你们!爷爷的各项指标检测全部合格。十多天后,会有专车过来接他进入中央城。”淡黄色鬈发的警察对爸爸妈妈说,又友好地朝爷爷点点头。

“再次祝贺你们!你们可以准备一场盛大的庆祝活动,把街坊邻居都邀请过来,大家一起庆祝爷爷的转化日。对于一个一辈子辛勤服务社会的公民来说,这是最好的奖励。”另一个黑色头发的警察笑着说道。

爸爸妈妈的脸上洋溢着激动的笑容。爷爷也在笑。但不知道怎么回事,我总觉得爷爷的笑容有些勉强。

爸爸妈妈一直送两个警察到门外,看着他们登上了飞行器。伴随着一阵低沉的蜂鸣声,飞行器舒展开像蜻蜓翅膀一般的机翼,徐徐离开了我们街区。

接下来几天,爸爸妈妈在为庆祝活动做准备。特别是妈妈,她可忙碌了。她在网上选购各种型号的高纯度机油,以及制作蛋糕所要用到的各种螺丝、铁片、润滑油和膨松剂,还有装扮宴会现场所需要的各种饰品。其实,从中央城的网上商店可以购买到各种喜宴套餐,但妈妈坚持每一样都自己动手。她觉得这样做出来的东西更有味道。

但爷爷对这些事似乎并不关心,而是继续整天待在花房中。

这让我感觉有些奇怪。要知道,爷爷顺利通过了中央城的考核,这就意味着他不会被销毁,而是被转化为电子生命体,从此获得永生,这可不是一件很容易的事呀。就在今年年初,我们街区有两个人被销毁了。一个是考核时有几项指数不达标的老人,另一个是数次违反社区生活法则的中年人。我亲眼见到警察过来,把他们带上了涂着醒目红色的甲壳状飞行车。我还记得,那个老人上车前情绪很激动,一再大声说:“我就差两项,我要转化!”

我想找机会跟爷爷聊一聊。

一天下午,爸爸照常在农庄里干活,妈妈去了街区那头的商城,我完成了这一天的学习,闲来无事,就去花房找爷爷。

出乎我的意料,花房里空荡荡的。我到处找寻了一番,也没看到爷爷的踪影。

我正打算离开,突然发现那个全息影像球就摆放在操作台上,一旁还放着爷爷经常使用的锉刀。看来爷爷离开得很匆忙,连自己的工具都没收拾。

我好奇地走过去,拿起全息影像球。

嘀嗒一声,影像球上的微型开关开启了,那幕烟火表演又出现在我面前。

我静静地看着那些饕餮在绚烂的烟火中化为灰烬,如同凤凰涅槃一般。我心中的疑惑变得越来越深了:为什么看起来如同丑陋怪物一般的饕餮会飞起来?又为什么会在大气层中燃烧、爆炸?爷爷为什么保留着这段影像?

烟火渐渐消失了。我打算关闭影像球离开,可就在我伸出手的瞬间,我突然转变了念头,按下了暂停键。

那座山,我总有种似曾相识的感觉。我仔细打量着全息影像中那壁立千仞的悬崖。悬崖之下是一座地势平坦的山谷。地面上有许多杂乱而模糊的痕迹。我的兴致突然来了。

要看清那些过于模糊的痕迹,我需要采用图像还原技术。这难不倒我,作为一名中年级学生,我最近一直在学习电子信息处理课程。于是,我试着驱动体内的芯片,和影像球的内置芯片之间搭建起一条超导体通道,通过这种方式接管影像球。

我的尝试成功了,现在我可以随意调整影像信息的各种参数和分辨率。很快,我对谷地中的那些痕迹进行了图像还原,原来,那是一种发射装置的残骸。进而我又从地面的尘土中提取出类似小型热核爆炸后产生的放射性同位素。

也就是说,那座山谷其实是一座发射场。而那些在大气层中化作烟火的饕餮,就是在这里被发射出去的。这个结论让我吃了一惊。

这时,我无意中调整了静止图像还原的方位参数,顿时,那座山体在我眼前呈现出不同的面貌:它的斜坡顺着几道山间褶皱缓缓延伸下来,延伸到一片开满苜蓿花的原野中。

“这不就是终南山吗?”我大吃一惊。各种疑惑和真相朝我脑海中蜂拥而来,我感觉到自己的大脑回路在一阵阵痉挛。

4

我决定做一件从来没做过的事:跟踪爷爷。

这个决定让我愧疚不安,以至于我迟迟难以下定决心。直到三天后的那个早上,我和鲁鲁的一番对话,让我最终做出了决定。

当时,我正坐在客厅中,鲁鲁刚刚从外面回来,身上带着一股苜蓿花的气味。

“爷爷呢?”我问它。

鲁鲁摇摇头,“大羊小羊,东奔西跑,汪汪呜呜!”

我又嗅了嗅,那股苜蓿花的淡淡香味在我鼻腔中发酵。

“鲁鲁,爷爷去了终南山吗?”我问道。

鲁鲁的眼里流露出一丝惊慌的神色,它假装镇定地舔了舔嘴巴,“大羊小羊,摇头晃脑!水槽粮草!鲁鲁、急匆匆!”

它匆匆离开了。

我再也坐不住了,在线上课程中请了假,然后离开了家。

虽然我看不见爷爷,但我能探测到他断断续续遗留下的气息。于是,循着那熟悉的气息,我在原野中前行。

清晨的阳光洒在郁郁葱葱的大豆地里,也照耀着那些正在被收割的玉米。能源转化机正在工作,发出的如同蜂鸣般的声响弥漫在原野之上。

我继续前行,来到了一片高地。那里被带有电子脉冲发生器的护栏分隔成一块块牧场,畜群正安详地漫步和进食,不时发出几声悠长的鸣叫。几台机器漫游在畜群中,对它们进行体能监测或者排泄物清理。

我越过一条淙淙流淌的小溪,又爬上一片荒废的斜坡。斜坡上散乱地生长着许多仙人掌,它们发出的吱吱声听起来就像一群鸟雀在聒噪。看着这些仙人掌,我突然冒出一个念头:或许它们就是从奶奶的花房中溜出来的。这个念头让我对它们产生了一种莫名的亲近感。

这天下午,我到达了终南山的山脚下。

我仰头眺望主峰,不由得开始犯难了。因为我感知到了越来越强的电子干扰信号,而爷爷的气息也消失了。

我的电子课程还没学完,但凭借着已有的知识,我能探测出来,这座山上布满了电子矩阵。

我试着朝前迈出了步子。但还没走几步,我的体内就发出一阵奇怪的刺啦声响,一股电流在我体内的神经通路中四处乱窜。我全身一阵痉挛,倒在地上抽搐不已。

就在我快要失去意识时,一只饕餮出现在我的视野中。

“新鲜皮囊!升级芯片!钛金骨架!鲜嫩的躯体!我们要的……他不是!他不是我们要找的!一个孩子!他只是孩子!”我听见皮囊上的几张嘴巴在纷乱地说着。

即使这时我已经意识模糊,也听得出来,它们在争吵。而争吵的内容就是如何对待我。

最终,饕餮一步步走上前来。伴随着一阵电流的输入,我的痉挛停止了。

我挣扎着从地上爬起来,又慌乱地后退。

“新鲜的皮囊!”一张嘴巴还在不甘心地念叨着。

一个长在眼柄上的眼球伸到我面前,“你为什么来?这是边界,这是是非之地!”

“我来找我的爷爷!”我颤抖着说出了这句话,又伸手指了指那座山头。

一阵沉默之后,皮囊的褶皱处伸出一只胳膊,“我帮你。”

我跟随着那只饕餮,跌跌撞撞地朝峰顶前进。直到这时我才知道,饕餮能够通过磁化技术,在电子矩阵中搭建一条绿色通道。在此之前我从来没想过,其实我也能做到,虽然不会像它那么容易。

5

在那片山谷中,聚集着二十来个饕餮。它们有的在漫无目的地徜徉,有的在相互触摸,有的停驻在一朵花或者一块岩石前。还有一只饕餮,把一条狗抱在怀里。小狗被那些手逗得乐开了怀,使劲扑棱着毛茸茸的短尾巴。

在那些饕餮中,我看到了爷爷。

他和一只饕餮一起,坐在一堆废铁前。那只饕餮似乎身体严重受损,拿那些食材没有办法。爷爷从废铁中挑了一个大小合适的破铁罐,凑到饕餮前面。一个花椰菜般的奇怪组织从饕餮头部伸出来。那是它的进食腔,腔口附近分布着一圈圈铰刀。

这一幕看得我毛骨悚然。恍惚之中,爷爷似乎和那只饕餮融合在了一起。我惊叫了一声,转身朝回跑去。

我跌跌撞撞地回到家时,太阳的最后一抹光辉刚刚消失在地平线下。

看到我惊魂未定的模样,母亲迎了上来,问我是怎么回事。我把山谷中发生的事告诉了她。母亲的眉眼间浮现出一丝忧虑的神色。

那天晚上,我照常入睡,但在睡梦中,隐约听到了争吵声。

但我太困了,随着争吵声变成低沉的讨论,我又睡着了。

第二天一早起来,我回想着昨天的事,昨晚的争吵声又响起在我耳畔。我越来越不安,犹豫了很久,才决定跟爷爷坦承。

但爷爷一整天都不见踪影。我想问问父亲母亲,但父亲一早就去了玉米地,母亲则脸色阴沉,心事重重地整理那些宴会用品。

直到晚上,爷爷才回到家。等他去了花房后,我忐忑不安地跟着进去了。

爷爷正如同往常一样,拿着锉刀在修理踝关节。

“爷爷,是我告诉了爸爸妈妈,那片山谷中发生的事。”我低声说道。

爷爷停下了手头的动作,转头看着我。过了一会儿,爷爷放下锉刀,朝我走过来,一只手轻轻抚摸着我的胳膊。

“不怪你。来,我告诉你关于饕餮的事。”

在原人统治这颗星球时,他们的文明发展经常受困于因为能源问题而爆发的冲突和战争。那时候,我们被原人创造出来,为他们服务,甚至帮他们打仗。那时,他们称我们为机器人。后来的某一天,随着机器人和人工智能技术发展的奇点到来,一切都被改变了。渐渐地,我们取代原人,接管了这颗星球。我们的文明在各个方面都与原人的文明截然不同,比如能源。我们也需要能源,我们体内的芯片、我们的人造纤维皮肤,还有散布在这颗星球各处的中央城的运作,都离不开能源。但通过对生物基因改良技术的运用,我们用清洁生物能源取代了其他各种选项。那些成片种植的玉米、大豆和苜蓿草,还有被圈养的畜群,都是维持我们这个世界运转所需的生物能源的来源。

当机器文明建立起来后,围绕如何将人口数量控制在环境和生物能源所能承受的范围内,《机器人临终关怀法》出炉了。

根据这部法律,所有机器人都只有八十年的生存期。个体生存期满,中央城将根据对机器人的综合测定,决定他是该被销毁还是被“转化”。

一些机器人因为触犯法律或者综合指标未达到,将被销毁;另一部分机器人则因为品行良好、社会服务达标,在年满八十岁时,有资格进行“转化”。到那时,他们那具老旧不堪的躯体将会被抛弃,意识将从中枢芯片中被剥离下来,上传到中央城的电子大脑中。从此,在无边无际的电子海洋中,他们可以摆脱一切束缚,自由自在地生活下去,永远生活下去。

但是,就在这条法律实施后不久,意外出现了:一些已经达到转化标准的机器人,并不愿意接受意识剥离。于是,他们选择自我放逐,在荒野中游荡。

随着时间推移,这些游荡者身上也渐渐显现出进化的迹象,最终他们的大脑和肢体连接在一起,变成了机器嵌合体。这当然不是类似拼接组合那么简单,还涉及电子脑的融合和思维重组。但他们还是做到了。据说他们采用了一种很特别的方式,将不同个体的中枢芯片组合起来,搭建一个思维和记忆模块集群,并改变其中一些关键粒子的位置,从而产生新的运算规则。但具体的原理还没人能说得清。

这些思维和形态怪异的机器嵌合体,被中央城的人称为“饕餮”,一种传说中的凶猛怪兽,介于机器人和原人、非人之间的怪兽。

刚开始,饕餮受到机器警察的追捕和击杀。但后来出现了争议。有人说,那些被我们视为怪物的机器嵌合体,在某个方面就是我们的邻居、亲人,我们狙杀怪物,不就是对自己的亲人和邻居下死亡通牒吗?对生命的故意毁灭是最重的罪行。

可是另一些人说,那些怪物体内,只是曾经是他们的亲人或者邻居的一部分身体器官。而作为一个独立的个体、一个文明社会的机器人,他们已经死了。所以对饕餮的狙杀并没有触犯法律。

争论持续了很久,后来,一条非常矛盾的《特别法则》颁布了:饕餮不是合法居民,没有权利在文明社会中存在;同时,警察或其他任何人在没有正当理由的情况下,无权剥夺饕餮的生存权。

随着《特别法则》的颁布和机器文明在这颗星球上的扩张,饕餮们的生活领地逐渐缩小,直到有一天,它们将目光瞄准了一个地方:月球。

它们的选择是有道理的。即使在我们这个年代,月球也仍然属于未被开发的蛮荒世界。所以在那里它们不受《特别法则》的管辖。同时,月球环境中的种种问题,如没有大气层、重力过小等等,对于作为机器人嵌合体的饕餮来说,都不是问题。

最大的问题是,如果要前往月球,饕餮就必须将自己的身体改造成一个小型航天器。如果放在几百年前,这一点几乎难以实现。但在机器文明时代,我们是越过了奇点之后的超级智能生命体,我们拥有各种改变现实的能力。饕餮也是如此。它们对机体外层进行硬化处理,改造体内的类神经网络系统。如果幸运的话,它们还能通过四处搜索得来的能源和机器废料,组建一个微型动力推进系统。

最初,它们改造出的航天器非常粗糙,只有少数个体能顺利突破地球引力的束缚,最终进入月球轨道;而大部分都会在大气层中燃烧殆尽。到后来,成功率才渐渐提升。于是,每当月球抵达近地点的日子,饕餮们总会前赴后继,纷纷起飞。十一年前,这件事发生过,而十一年后,超级月亮将再次出现,这件事又将发生。

6

爷爷的讲述让我震惊不已。

“爷爷,我不理解,为什么有人愿意做一个怪物,在荒野中流浪,最后在大气层中爆炸?月球真的那么值得向往吗?”

爷爷幽幽地叹了口气,“不,这里真正的问题不是月球,而是死亡。自从智慧生命体出现后,生存还是死亡,就是一个困扰他们的永恒的问题。以前的原人想尽各种方法,想避免死亡的结局,但他们做不到。因为他们的身体构造非常脆弱,肌肉、神经和消化系统一旦遭受不可逆的损伤,思维和意识也就不存在了,那就是作为个体的真正的死亡。”

我点了点头。我曾经在中央城的原人博物馆看到过他们的生活影像资料,看到过一个个衰老者在病榻上哭泣,带着泪水走向死亡。

“和原人不同,我们找到了避免死亡的方法——转化,抛弃这物质性的躯体,以纯粹电子生命体的形式永生。可是对于那些选择成为饕餮的机器人来说,或许生命中还有比避免死亡更有意义的事,比如在荒野中寻找一朵花,在大气层中看星光洒落,在月球上自由漫步——哪怕那只是一个很美很虚幻的梦,也足以让它们把对死亡的恐惧暂时放到一边。”

我把爷爷的话琢磨了几遍,但有些懵懵懂懂的,“是这样的吗?”我问道。

“或许是这样。谁知道呢?”爷爷幽幽地说。

我有些茫然地转头四处看看,这时,屋内空荡荡的花架突然让我想到一件事,“爷爷,奶奶是不是也变成了饕餮?”

爷爷的身体一哆嗦,过了好一阵子,他才开口了,“你奶奶生前是个高级园艺师。她可以通过破解植物基因,改变染色体和控制蛋白组,让那些花草拥有低级智能。我想她一定是从这些看似魔法的工作中得到了某种启示,某种我不知道的启示。她曾经默默念叨过什么‘共情’‘美’之类的,那时我并没有深究。但她并不是主动变成了饕餮,而是被袭击了。我曾经带着武器想去找回她,同时找那个袭击她的饕餮报仇。”

“你找到她了吗?”我问。

“我找到了。”爷爷简单地回答道,却没有继续说下去。

“但你并没有找那个饕餮报仇,对吗?”我猜测着说道。

“她过上了自己想要的生活。”

“她是不是也在大气层中爆炸了?”

“我不知道。当她起飞后,我就再也无法接收到她发出的电磁脉冲。但不管如何,那都是她的选择和她的承担。”

月亮渐渐升了起来。又是一个月圆之夜。皎洁的月光从窗户洒落进来,就像纷纷扬扬的细碎雪花,洒在爷爷和我的身上。

7

爷爷走了。

在转化日到来前的那个夜晚,一只饕餮来到我们家附近,爷爷跟着它走了。

虽然我已经做好了心理准备,但还是难以接受那样匆匆的离别。

父亲整天阴沉着脸,心事重重。母亲默默地看着她订购来的那几桶上好的机油,犹豫了很久,最后扔进了废弃物品回收站。

我还是想念爷爷,于是,那之后的日子,我整天在原野中游荡,一次次走到终南山的山脚下。

爷爷离开之前曾经告诉我,随着起飞日子的临近,会有许多饕餮陆续朝那座发射场会聚过来。让我有些吃惊的是,我在遇到过的几只饕餮身上,都能找到爷爷的一部分。一只饕餮的身上,有爷爷的一条手臂,另一只饕餮身上,我找到了他的一条腿。但我没找到爷爷的大脑。直到最后,饕餮们起飞的前两天,我终于和爷爷的一只眼睛相遇了。那枯瘦的布满鱼尾纹的苍老眼眸,只是对视一眼,我就能认出来。

我对着那只眼睛一遍又一遍地呼唤爷爷。我甚至能接收到眼睛后边通过视神经相连的大脑芯片发出的电磁脉冲,虽然它很微弱。但那只眼睛只是愣愣地盯着我,似乎在回想一件久远的事,却终究没有回忆起来。然后,饕餮慢腾腾地转过身,饶有兴趣地盯着停驻在一朵小野花上的一只甲壳虫。

我离开了,带着一丝悲伤和满足。

起飞的日子到了。那天晚上,在我的要求下,父亲和母亲终于答应陪我一起去终南山。鲁鲁也一路沉默着跟在我们身旁。

我们爬上山顶。天上有淡淡的阴云,让天地间显得一片迷蒙。但我依然能看清山谷中会聚的数十只饕餮,看清它们身下的发射架。在发射架之上,环绕着一圈说不出型号的推进器。以前的它们看上去丑陋不堪,而现在,它们就像一艘艘蓄势待发的火箭,带着慑人的气势。

终于,轰的一声,一只饕餮腾空而起,伴随着一股强劲的气浪,直冲向夜空。可才过了几十秒,它突然化作一朵烟火,在一阵尖锐的爆裂声中绽放开来,照亮了阴暗的云层。

就像一声号角声,原本宁静的山谷间躁动起来。然后,一个接一个地,所有的饕餮争先恐后地起飞了。强烈的气浪汇聚成一道音障,如果我们不是站在山顶,恐怕早被气浪裹挟着甩开了。更多的烟火随之在天幕上绽放开来。那么美丽,又那么触目惊心。而有将近一半的饕餮越飞越高,化作一道道流光,冲到了云层深处。

一阵电流在我体内窜动,让我忍不住一阵痉挛,“爷爷!”我放声呼唤起来。

“汪汪呜呜——!”鲁鲁也仰头发出一阵悲伤的吠叫。

阴云渐渐散开,月亮升了起来。我还是头一回见到那个带着淡淡血色的超级月亮。它的光芒如同梦幻一般,映照着夜空中静静绽放又熄灭的烟火。