4种吡唑醚菌酯复配剂对柑橘砂皮病的田间防效

赵 霞,席亚东,夏丽娟

(1.四川省农药检定所,成都 610045;2.四川省农业科学院植物保护研究所,成都 610000)

柑橘砂皮病(Citrusmelanose)又称柑橘黑点病,其病原菌为柑橘间座壳菌(Diaporthe citri),属子囊菌门;无性态为柑橘拟茎点霉菌(Phomopsis citri),属半知菌类[1]。该病菌为弱寄生菌,以菌丝体在病组织上终年存活,不产生任何类型的孢子,但当带病组织死亡后,病菌继续营腐生生活,并形成分生孢子器或假囊壳(大枝干),产生分生孢子或子囊孢子,成为新生组织的侵染源[1-2]。成熟分生孢子落到新生的枝梢、叶片和果实上后,很快诱导受侵染细胞的周围细胞产生防卫反应,形成密集或分散的红褐色至黑色凸起小颗粒,手摸有粗糙感[3]。该病害发生在树干上时称树脂病或流胶病,为害幼果和叶片时称黑点病或砂皮病,在果实贮藏期可引起褐色蒂腐病[4]。

近几年,随着柑橘产业的发展,生产上推广晚熟采收、设施延后等栽培措施,提高橘果可食性和营养品质,但也削弱了树势,枯枝增多,加之气候变化,导致柑橘砂皮病由次要病害上升为主要病害[5-6]。生产上对柑橘砂皮病的关注,也由树枝上的流胶、干枯以及果实储藏期腐烂转为果实砂皮和黑点为主。感病橘果长满黑色硬质小点,影响外观品质,降低商品性和经济效益。化学药剂是防治柑橘砂皮病最直接有效的措施,但化学药剂的单一、重复使用容易导致病原菌对药剂敏感性降低[6-7]。为此,本研究开展了4种吡唑醚菌酯复配药剂及其单剂防治柑橘砂皮病的田间药效试验,以期为柑橘砂皮病的科学用药和农药科学管理提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地点

试验在四川省眉山市青神县高台乡百家池果园、乐山市犍为县孝姑镇紫云果园进行。柑橘品种为‘爱媛38’,每666.67 m2植约60株,树龄7~8年,常规管理,土壤肥力中等。试验前2个月未曾使用过其他杀菌剂。

1.2 试验药剂

30%吡唑醚菌酯·苯醚甲环唑悬浮剂,深圳诺普信农化股份有限公司;30%吡唑醚菌酯·甲基硫菌灵悬浮剂,北京燕化永乐生物科技股份有限公司;40%吡唑醚菌酯·王铜悬浮剂,宁波三江益农化学有限公司;40%吡唑醚菌酯·喹啉铜悬浮剂,江西中迅化学有限公司;250g/L吡唑醚菌酯乳油,巴斯夫欧洲公司;10%苯醚甲环唑水分散粒剂,陕西恒田生物农业有限公司;70%甲基硫菌灵可湿性粉剂、50%王铜可湿性粉剂,江西禾益化工股份有限公司;33.5%喹啉铜悬浮剂,兴农股份有限公司。

1.3 试验处理及方法

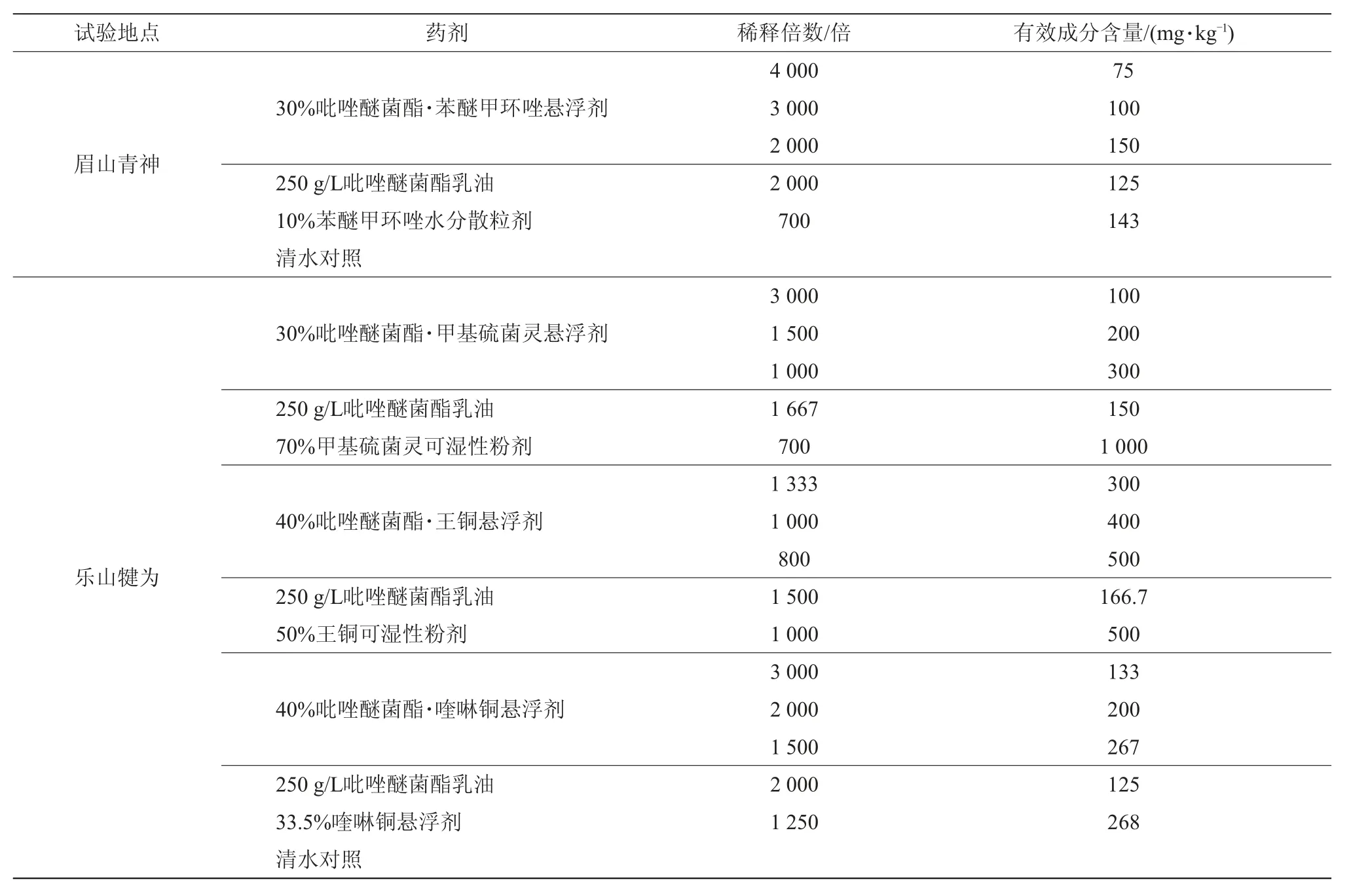

4种吡唑醚菌酯复配制剂均设3个质量浓度梯度、2组对照单剂及清水对照(表1)。共22个处理,每个处理4次重复,小区随机排列,小区间设有保护行,每小区2株树。柑橘谢花后、幼果期、果实膨大期各施药1次,使用HD-400型手动喷雾器,果实及叶片正反面均匀喷雾。清水对照区喷施清水。施药期间天气晴好。

表1 4种吡唑醚菌酯复配剂防治柑橘砂皮病田间试验设计

1.4 结果调查

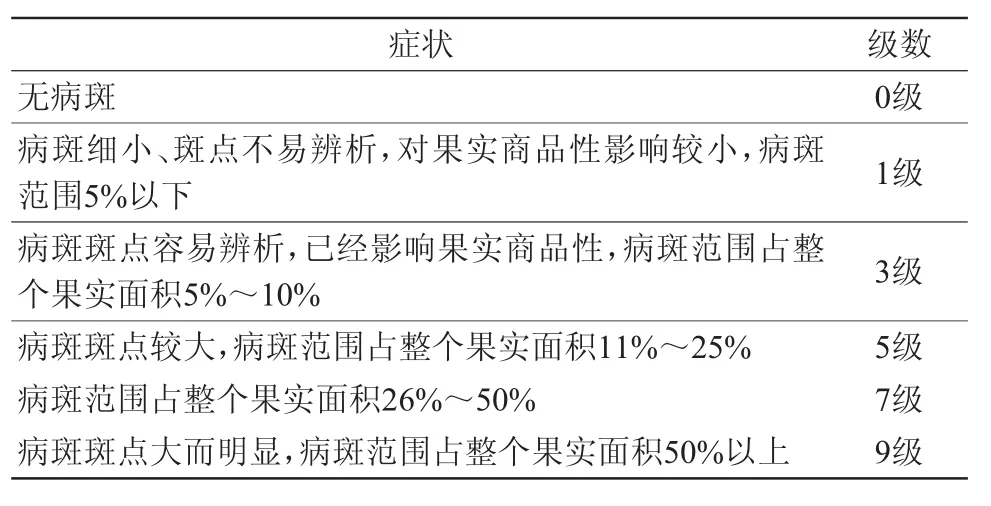

于果实转色后调查一次。每小区2株树,采用东西南北中五点取样法,每点调查2个梢,考查每梢的所有果实,病害调查分级标准见表2。参照《农药田间药效试验准则》[8]计算病情指数和防效,采用DMRT法[8]对防效进行方差分析。病情指数及防效分别按式(1)、(2)计算。

表2 病害分级标准

2 结果与分析

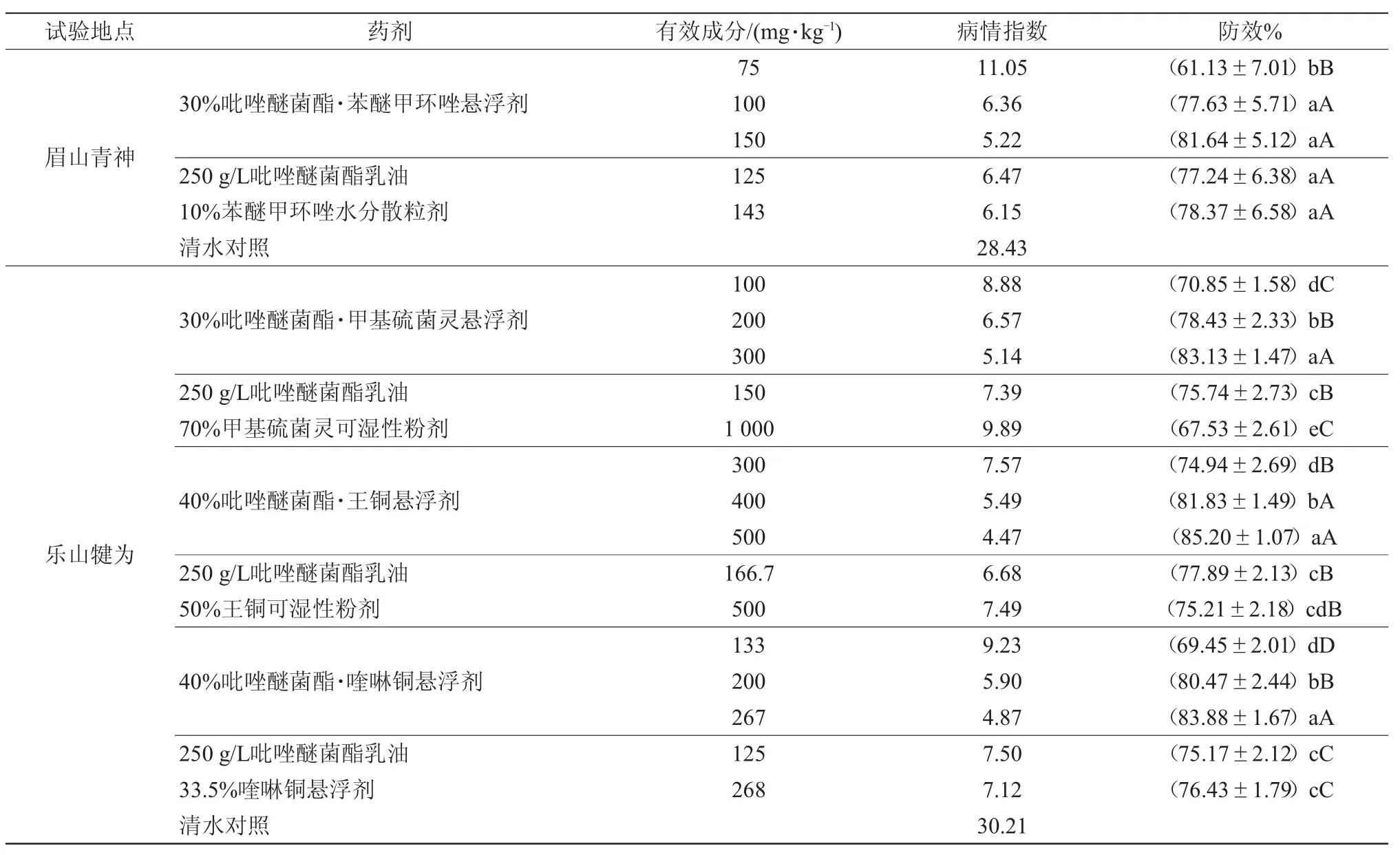

由表3可以看出,30%吡唑醚菌酯·苯醚甲环唑悬浮剂、30%吡唑醚菌酯·甲基硫菌灵悬浮剂、40%吡唑醚菌酯·王铜悬浮剂、40%吡唑醚菌酯·喹啉铜悬浮剂对柑橘砂皮病的防效随用药剂量的增加而提高。柑橘果实转色后调查结果显示,4种复配药剂处理的病情指数是清水对照的0.15~0.39,其防效分别为61.13%~81.64%、70.85%~83.13%、74.94%~85.20%、69.45%~83.88%,均有效降低了病情指数,保护柑橘果实及叶片少受病菌侵害,果面光洁,商品性好。

表3 4种吡唑醚菌酯复配剂防治柑橘砂皮病田间试验结果

对防效做统计分析表明:30%吡唑醚菌酯·苯醚甲环唑悬浮剂100、150 mg a.i./kg间的防效差异不显著,显著高于75 mg a.i./kg的防效,与250 g/L吡唑醚菌酯乳油125 mg a.i./kg及10%苯醚甲环唑水分散粒剂143 mg a.i./kg的防效无显著性差异;30%吡唑醚菌酯·甲基硫菌灵悬浮剂、40%吡唑醚菌酯·王铜悬浮剂、40%吡唑醚菌酯·喹啉铜悬浮剂的不同供试剂量间防效在不同水平上差异显著,并且其中高剂量的防效均高于与各自对照单剂防效。试验期间柑橘树生长正常,未观察到对其他生物有明显影响。

3 结论与讨论

过去柑橘砂皮病一般结合柑橘疮痂病作为次要病害进行兼治[10]。近几年来,该病害在我国柑橘产区危害程度和发生面积呈逐年上升趋势,在浙江、福建、广西、江西和四川等长江以南的大部分地区均有不同程度的发生[4,7],加之消费者对果面光洁度等外观品质要求的提高[2],结合其他病害防治的措施已不适用,故生产上筛选出理想药剂,对防治柑橘砂皮病有重要意义。

根据中国农药信息网查询显示,目前登记用于柑橘砂皮病(树脂病)的药剂以单剂为主,生产上使用也以单制剂居多。但单一药剂的长期使用,容易降低病原菌的敏感性或产生抗药性[7]。因此,不同机制的杀菌剂复配使用,对有效防治黑点病和延缓药剂抗药性的发展具有积极意义。吡唑醚菌酯是甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,其主要通过阻止细胞色素b和C1间电子传递而抑制线粒体呼吸作用,具有较强的抑制孢子萌发能力[11],但其作用位点单一,容易产生抗药性[5]。苯醚甲环唑为三唑类杀菌剂,杀菌谱广,具有保护、治疗和内吸活性,对菌丝有显著抑制作用[4,6],与吡唑醚菌酯复配使用时,兼顾各自特点的同时,可协同发挥作用。甲基硫菌灵通过影响菌体内微管的形成而影响细胞分裂,是生产上防治柑橘砂皮病的常用药剂[7],与吡唑醚菌酯复配,可避免有机溶剂的大量使用,且能延缓抗性、提高药效,降低成本[5]。王铜和喹啉铜是保护性杀菌剂,在作物表面形成保护膜,抑制病菌萌发和侵入[11],二者复配,预防和治疗作用相结合,有利于降低单制剂用药量,延缓抗性。比较4种复配剂的总体控制效果,30%吡唑醚菌酯·苯醚甲环唑悬浮剂防效最好,40%吡唑醚菌酯·喹啉铜悬浮剂和30%吡唑醚菌酯·甲基硫菌灵悬浮剂次之,40%吡唑醚菌酯·王铜悬浮剂略逊。

综合试验结果,4种吡唑醚菌酯复配剂均可用于防治柑橘砂皮病,低剂量效果略逊,但可为果农接收,中、高剂量是理想的防治浓度,可有效控制病害的发展,提高果面光洁度,建议在生产中推广使用。施用方法为柑橘谢花后、幼果期、果实膨大期各喷雾1次,推荐剂为30%吡唑醚菌酯·苯醚甲环唑悬浮剂100~150 mg/kg、30%吡唑醚菌酯·甲基硫菌灵悬浮剂200~300 mg/kg、40%吡唑醚菌酯·王铜悬浮剂400~500 mg/kg、40%吡唑醚菌酯·喹啉铜悬浮剂200~267 mg/kg。生产实践中应因地制宜,结合栽培管理和其他病虫害的防治,降低湿度,减少枯枝,同时根据天气情况,掌握防治适期,减少用药量,提高柑橘砂皮病的防效。