反垄断视角下数据驱动型平台并购的隐私保护研究

狄慧敏 姜琪

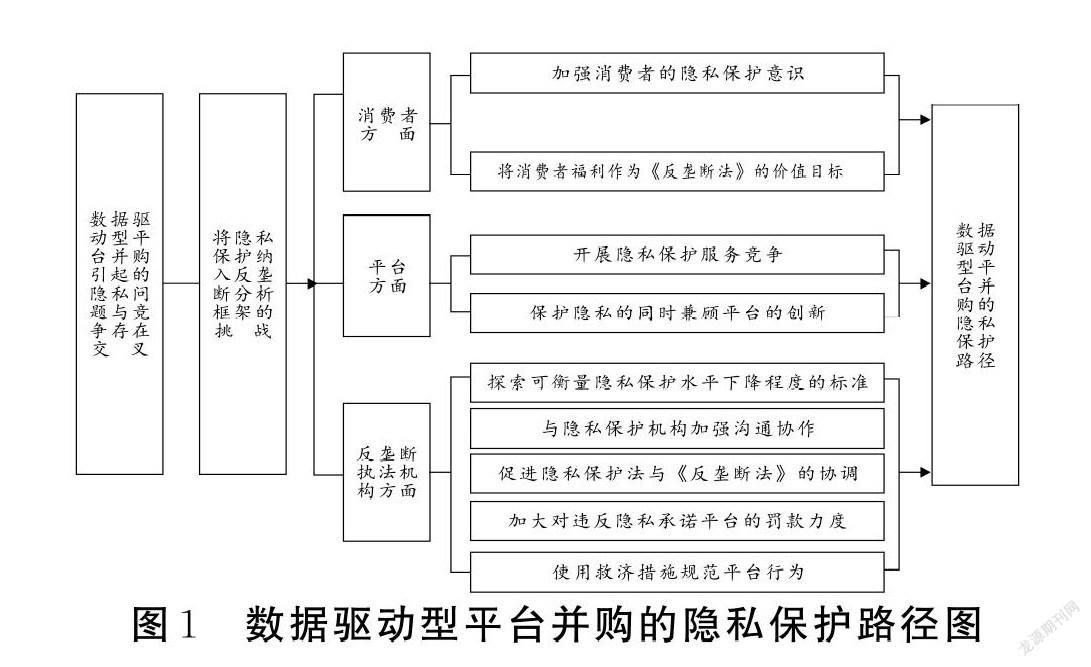

[摘要]近年来,数据日益成为平台形成巨大竞争优势的独有资产,以获取数据资产为目的的并购交易不断增多,数据驱动型平台并购引起的隐私、竞争等问题也日益凸显。数字经济时代隐私与竞争问题逐渐产生交叉,将隐私保护问题纳入反垄断分析逐渐受到学者们的关注。为了在反垄断视角下研究数据驱动型平台并购中隐私保护的路径,文章从数据驱动型并购带来的隐私问题出发,指出隐私与竞争交叉的情形,分析将隐私保护纳入反垄断分析的原因以及由此带来的挑战,从消费者、平台、反垄断执法机构等方面指出数据驱动型平台并购的隐私保护路径,为反垄断政策制定和执法实践提供理论支持。

[关键词]数据驱动;平台并购;隐私保护;反垄断

[中图分类号]D922.1

[文献标识码]A

[文章编号]1008-0694(2022)01-0098-12

[作者]狄慧敏硕士研究生山东财经大学公共管理学院济南250014

姜琪教授博士生导师山东财经大学公共管理学院济南250014

近年來,全球大数据与平台经济规模不断发展扩张。由于数据能够反映消费者行为与偏好,平台通过数据分析可以为消费者提供更好的产品与服务,数据也能维持或增强平台的优势地位。越来越多的平台正在将数据作为重要资产以及重要竞争资源进行管理,合并与收购逐渐成为平台争夺数据的重要手段,以数据为中心的合并与收购即数据驱动型平台并购越来越多。并购使得消费者数据在更大范围内和更大规模上被收集,随之而来的是消费者面临的数据安全与隐私风险的增加。对于反垄断执法机构是否应该介入隐私风险的规制中,学术界存在两种相反的观点。一般而言,单纯的隐私保护问题应该由隐私保护机构去解决,不应该涉及反垄断机构,但是在数据驱动型平台并购中,由于数据本身的二元属性,由并购引发的隐私担忧逐渐与竞争问题、反垄断法规出现交叉1。因此,数据驱动型平台并购的反垄断审查应该考虑隐私风险,这又会对反垄断提出新的挑战。将隐私保护问题纳入反垄断分析后,如何解决隐私难以量化与评估问题,如何实现隐私保护法与《反垄断法》的兼容,如何协调隐私保护机构与反垄断机构的工作,如何实现隐私保护与创新保护的平衡,这些都是亟需解决的问题。国家层面一直重视反垄断与消费者隐私保护问题。2021年8月20日,十三届全国人大常委会第三十次会议表决通过《中华人民共和国个人信息保护法》,旨在保护个人信息权益,规范个人信息处理活动。2021年10月29日,国家市场监督管理总局发布《互联网平台分类分级指南(征求意见稿)》《互联网平台落实主体责任指南(征求意见稿)》,旨在通过界定平台类别、划分平台等级,推动平台落实主体责任,促进平台经济健康发展,保障各类平台用户的权益。2021年11月9日,十三届全国人大常委会第三十一次会议对《中华人民共和国反垄断法(修正草案)》进行了审议,并向社会公开征求意见,旨在进一步完善反垄断相关制度。在国家加强反垄断监管之际,研究数据驱动型平台并购中的隐私保护具有重要的现实意义。

一、文献综述

关于是否应该在反垄断视角下分析隐私保护问题,Katz(2019)认为如果将隐私看作是非价格竞争的一个维度,隐私问题可以成为一个反垄断问题2)。Lee(2020)以2008年Google对DoubleClick的收购为例进行了研究,认为应该在并购审查过程中考虑隐私这个反垄断问题3)。Manne等(2015)认为数据驱动型并购引起的非价格竞争程度的降低属于反垄断审查范围,而隐私是一种非价格竞争维度,因此《反垄断法》分析中应当考虑隐私保护的问题4)。曾雄(2017)指出数据驱动型并购带来的数据集中可能会降低对消费者的隐私保护水平,如果隐私保护与竞争发生交叉,《反垄断法》可以成为一项重要的救济手段5)。韩春霖(2018)指出在数据市场的竞争分析中,应该考虑隐私保护问题,隐私保护问题正在受到反垄断机构重视6)。关于如何在反垄断视角下分析隐私保护问题,Waehrer(2015)提出了一个经济学模型用以分析隐私保护竞争和其他环境下的质量竞争c)。Pamela等(2010)指出要界定一个隐私保护市场来对隐私保护问题进行分析和评估8)。韩伟等(2017)在分析隐私风险问题时,认为《反垄断法》应着眼于具体的行为结果,围绕并购带来的反竞争效果展开9)。宋俊丽(2019)认为一方面可以通过界定隐私损害的性质来选择是否在反垄断审查时分析隐私风险,另一方面将隐私纳入质量维度,用基于质量下降的假定垄断者测试(SSNDQ)来衡量竞争损害程度1。王思捷(2019)、于澜(2020)从将消费者福利作为《反垄断法》价值目标和将数据安全以及隐私保护作为非价格维度两方面提出了反垄断框架下隐私保护的路径1-12”。

从现有文献看,多数学者针对是否应该将隐私风险纳入反垄断审查范围进行了讨论,并简要指出了通过反垄断规制解决隐私风险的路径,这为本文提供了有益的参考,但仍存在一定局限性:第一,现有文献认为支持将隐私风险纳入反垄断审查范围的条件是隐私与竞争问题产生交叉,但没有指出什么情形属于隐私与竞争产生了交叉;第二,支持在反垄断视角下分析数据驱动型并购中隐私问题的学者梳理了将隐私保护纳入反垄断分析的原因,但很少有学者指出这可能会带来的挑战;第三,现有文献对数据驱动型平台并购中的隐私保护仅仅是从反垄断执法机构方面指出了路径,但是解决该问题需要消费者、平台、执法机构的共同努力。

域外反垄断机构在数据驱动型并购审查中已经逐渐重视并分析了隐私问题,而我国执法机构在隐私方面还未展开相应执法,随着数据驱动型并购中隐私问题与竞争问题的交叉,在反垄断视角下研究如何进行隐私保护具有重要意义。与已有文献相比,本文可能的边际贡献主要有以下三点:一是在隐私与竞争逐渐交叉的背景下指出了隐私问题与竞争问题交叉的情形;二是指出了在反垄断视角下分析隐私保护问题要面临的包括隐私保护法与《反垄断法》如何兼容、隐私保护部门与竞争执法部门如何协调等在内的挑战;三是在回应将隐私保护纳入反垄断分析带来的挑战的基础上,从消费者、平台以及反垄断执法机构三个方面全面地指出了数据驱动型平台并购的隐私保护路径。

二、数据驱动型平台并购带来的隐私问题及与竞争的交叉

数据驱动型平台并购带来的数据集中在为平台增添优势、给消费者提供更好服务的同时,由于平台缺乏隐私保护的激励,从而使消费者面临隐私问题。数据驱动型平台并购带来的隐私问题背后通常涉及竞争问题,两者相交叉降低了消费者隐私保护的积极性,并购后降低消费者隐私保护质量以及改变隐私承诺增强市场力量。

1.并购带来的隐私问题

一是平台利用信息优势过度收集数据。数据驱动型平台在收集用户数据时,通常会设置隐私政策,通过隐私条款向用户征求意见,这种“通知一同意”模式看似是征求用户意见实则是霸王条款,如果用户不同意该平台的隐私政策,也就无法使用该平台,有些平台甚至在用户不知情的情况下就收集用户数据,并且过度或超范围收集用户数据。

二是消费者的转换成本高。通常情况下,如果某平台的隐私政策不透明,消费者为了保护自己的利益会寻找其他隐私政策更加清晰完善的平台。但现实情况是,如果消费者的用户关联者都正在使用这个隐私政策不透明的平台,在数据驱动型平台网络效应与锁定效应的作用下,消费者要转向隐私政策更清晰完善的平台是十分困难的,也是毫无意义的13)。

三是平台并购后由于对内、外部安全管理不善导致数据泄露。并购后平台掌握的用户数据在种类和数量上都大幅增加,如果平台对内部人员管理不善,就会发生如电信、圆通等平台“内鬼”泄露数据类似的事件;如果平台存在技术与安全漏洞,对用户数据的技术保护不足,可能会造成“黑客”攻击事件。

四是平台没有完善隐私政策的激励。在市场竞争下,平台应该不断完善自己的隐私政策以将消费者锁定在自己的平台上,但完善的隐私政策实际上对他们又是一种劣势,因为数据驱动型经济时代平台要通过收集、分析并利用用户数据来向消费者投放行为广告,完善的隐私政策对平台更高效率地使用数据造成阻碍14。同时,消费者对于隐私政策的微小改变并不敏感,他们也不愿花费时间去阅读长长的隐私条款,使得平台有动机侵犯消费者的隐私权而没有激励去完善其隐私政策。上述这些使消费者暴露在低隐私保护水平之下,面临隐私风险。

2.隐私与竞争的交叉

一是降低消费者隐私保护的积极性。双边市场是平台经济的典型特征,平台通常对双边市场采取不同的价格策略,即价格非中立。对广告商、服务商等实行收费策略,而对消费者采取免费甚至补贴的形式,目的是为了吸引消费者,并在交叉网络外部性的作用下吸引更多的双边用户。在免费甚至补贴的形势下,消费者用电话、姓名、住址等个人数据换取“免费”产品及服务,由于消费者使用产品及服务不再支付实际的价格,价格也就不再是平台之间竞争的关键因素,消费者更加关注所获产品及服务的质量,更加关注自己的个人数据是否得到了有效地保护,由此隐私保护程度也就成为了平台之间竞争的重要因素。数据驱动型平台并购后市场中竞争者数量减少,如果该平台可以在市场中占据优势甚至垄断地位,那么就没有了提高隐私保护水平的激励,就会损害消费者利益,甚至主动泄露消费者数据并侵犯消费者隐私15)。Facebook、Google近年来进行了诸多起数据驱动型并购,使他们逐渐在各自领域确立了垄断地位,但隱私侵犯事件也时有发生,比如2018年Facebook泄露了8700万用户数据、2019年Google在投放定向广告时没有取得用户的有效同意,这都是平台在进行并购后对消费者数据保护不力的例子。

二是降低消费者隐私保护质量。随着价格竞争的弱化、普遍免费时代的到来,消费者对价格的关注程度日益降低,因而需要数据的收集使用者提供更多的隐私保护措施,消费者隐私保护逐渐成为平台竞争的重要方面。当消费者隐私保护成为平台竞争的重要方面与因素后,平台为了减少自己的竞争对手,会基于并购后拥有的数据优势,将自己主平台上的市场力量与优势传导至被并购的平台上来,以此实现用户规模与竞争优势的转移,使消费者锁定在自己的平台上,这会对其竞争对手产生封锁与排挤,即使其竞争对手提供了更高水平的隐私保护,消费者也会由于转换成本高而被锁定在该平台上。这种行为减少了竞争对手的数量,因而会减少消费者关于隐私的选择,降低消费者隐私保护质量,从而损害消费者的利益。在2016年Mcrosoft并购LinkedIn案件中,icrosoft在并购LinkedIn后将其市场力量从搜索引擎市场转至职业社交网络服务市场,从而对LinkedIn的竞争对手Xing造成了封锁与排挤16)。欧盟委员会调查显示,在隐私政策的勾选框设置以及收集数据时征得消费者同意等方面,Xing都比LinkedIn做得要好,也更加尊重消费者的权利。Microsoft的行为不仅损害了竞争,也通过降低隐私保护质量损害了消费者的利益。

三是改变隐私承诺增强市场力量。当数据逐渐成为平台竞争的重要资产与资源,

一些平台常常并购一些经营内容与其现有业务关联性不大的其他平台,不再是为了单纯获取被并购方的产品及服务以扩大平台规模,更重要的是为了获取被并购方所掌握的消费者数据,通过收集、整合、存储、分析这些数据,平台可以了解消费者的偏好,从而对消费者投放定向行为广告,平台的这种数据收集与分析可能是通过改变隐私承诺实现的。平台与消费者处于信息不对称状态,平台占据信息优势,再加上消费者的认知局限,平台对隐私政策的微小改变并不会引起消费者的注意,这就使得平台有机会通过改变隐私承诺修改隐私政策、降低隐私保护标准,从而收集更多的消费者数据以获得更强的市场力量1)。2014年2月,Facebook并购What-sApp案件中,Facebook表示并购后保持WhatsApp的独立决策与经营,不与其整合数据,但是在2016年8月WhatsApp宣布更改其隐私政策与服务条款,允许Facebook用户与WhatsApp用户匹配、共享电话号码信息,Facebook违背了之前的承诺。这一行为引起了德国数据保护机构与欧盟委员会的关注与质疑,并使其承担高额罚款。

三、将隐私保护纳入反垄断分析的原因与挑战

隐私保护与平台竞争这两个在传统意义上并没有关联的问题在数据驱动型平台并购中逐渐产生交叉。本文探究将隐私保护纳入反垄断分析的原因,并直面在反垄断视角下分析隐私保护问题面临的挑战,包括如何评估与量化隐私损害程度、隐私保护法与《反垄断法》如何兼容、隐私保护部门与竞争执法部门如何协调以及保护隐私与保护创新如何平衡。

1.将隐私保护纳入反垄断分析的原因

一是符合《反垄断法》的目标。《反垄断法》要求保护消费者福利、保护竞争,将隐私保护纳入反垄断分析中符合反垄断的目标。一方面,数据驱动型平台并购导致的隐私保护水平下降会损害消费者福利;另一方面,数据驱动型经济时代,隐私保护逐渐成为平台竞争的重要因素,平台并购导致隐私保护水平降低就意味着损害了竞争。因此,数据驱动型平台并购导致的隐私保护水平降低与损害消费者福利以及竞争具有必然联系,应该将隐私保护纳入平台并购的反垄断分析框架中。

二是隐私保护是非价格竞争的重要维度。随着平台经济的发展,“免费”成为平台获取用户的重要手段,价格不再是平台竞争的唯一维度。平台的“免费”实际上用户“支付”了数据。当数据成为平台重要资产与竞争优势时,数据驱动型平台有动机去收集用户的更多数据,并购是获取数据的重要手段,用户希望自己的隐私信息能够得到数据驱动型平台的保护,隐私保护也就越来越成为平台竞争的重要因素。反垄断执法机构承认非价格竞争,隐私保护作为一种非价格竞争维度应该在反垄断执法中予以考虑。如果数据驱动型平台并购导致对消费者的隐私保护水平下降,可以视作降低了产品或服务的质量、损害了竞争,应该对其进行反垄断规制。

三是《反垄断法》规制隐私风险具有独特优势。《反垄断法》较之《网络安全法》《电子商务法》《消费者权益保护法》等具有独特的优势和价值18)。首先,《消费者权益保护法》等要求经营者在收集、使用消费者数据时,要向消费者明示收集使用的目的、方式及用途,并且要征得消费者同意。虽然数据驱动型平台会设置隐私条款与政策,但是用户几乎不愿意花时间去阅读,且用户的选择只能是同意,否则无法使用该平台。同时,基于消费者与平台之间的优势差距,消费者很难知晓并购平台收集数据的方式、范围及用途,对于平台并购后修改隐私政策也不敏感。其次,《网络安全法》《消费者权益保护法》等的共同特点是具有事后补偿性,当侵犯用户数据安全与隐私的行为发生后,通过不同方式给予的补偿具有滞后性。《反垄断法》对于经营者集中的规定指出,达到一定标准的集中需要进行申报,未申报的不得实施集中;如果执法机构认为并购后可能会发生不利于消费者或者其他竞争者利益的问题,可以通过禁止集中来阻止该并购,这种事前审查会大大降低平台并购后用户所面临的隐私风险。最后,通过《民法典》《消费者权益保护法》等维护利益往往要借助司法途径,而《反垄断法》执法机构的目标是保护竞争、维护消费者和社会利益,往往比司法机关具有更高的效率。

四是单纯的隐私保护难以应对其与竞争交叉的问题。大数据时代,数据具有二元属性。一方面,数据具有用户权利属性,用户对自己的数据拥有隐私权。传统互联网时代,网络信息大多具有公开属性,信息自身具备被传播的需求。移动互联网时代,几乎每人一部手机,在手机上使用着各种购物、社交、搜索、游戏等平台,个人数据很容易被平台收集并利用,用戶对个人的隐私安全更加重视,对个人数据的安全使用有了更高的期待。另一方面,数据具有竞争价值属性,尤其在数据驱动型商业模式下,数据成为平台竞争的重要资产。各平台利用信息优势在用户知情或不知情的情况下不断收集用户数据,通过分析利用以维持或增强其竞争优势。数据的二元属性使得并购引起的隐私问题背后通常涉及竞争问题,隐私与竞争逐渐交汇在一起,单纯的隐私保护措施不足以应对并购引起的与竞争交织的矛盾。

2.将隐私保护纳入反垄断分析的挑战

一是隐私损害程度难以评估与量化。将隐私保护纳入反垄断分析就要去评估与量化隐私问题,而这是很困难的。一方面,隐私不像价格那样容易量化,价格的上涨与下降我们很容易观察与感知,如果并购后平台提升价格,我们可以采用基于价格上涨的假定垄断者测试(SSNIP)去分析,而对于并购带来的隐私保护程度的下降,目前还没有一种与SSNIP相似的方法去分析。另一方面,每个人对隐私保护的接受程度都不同,比如并购后平台改变隐私政策,有的消费者可能会认为损害了其利益,有的可能认为因此能享受到更好的服务。为此,不存在一个固定的大家都认可的最优隐私保护水平,反垄断机构在评估隐私损害程度时没有一个标准。

二是隐私保护法与《反垄断法》如何兼容。Daniel等(2019)认为,《反垄断法》是为了维护竞争,而不是处理隐私问题a。Pepper等(2015)认为隐私保护法是为了防止个人的数据的滥用2)。部分学者认为他们应该各司其职,去规制各自领域的问题。但是,随着数据价值的提升与广泛使用、数据二元属性的凸显,隐私保护问题与竞争问题逐渐发生交汇,并购可能会同时引起隐私与竞争问题,仅靠隐私保护法无法解决,此时《反垄断法》就要介入。当用《反垄断法》去处理并购引起的隐私问题时,《反垄断法》如何与隐私保护法兼容与平衡是我们必须面对的问题。

三是隐私保护部门与竞争执法部门如何协调。部分学者认为,竞争执法部门要考虑的是竞争问题,隐私问题应该交由隐私保护部门去处理,但是随着数据驱动型并购中隐私问题与竞争问题的交叉,竞争执法部门应该关注并审查隐私问题。竞争执法部门在处理隐私问题上缺乏经验可能会导致竞争执法的不确定性,同时由于隐私与竞争问题的界限或标准不清晰,使其无法进行执法,从而在执法过程中可能会造成机构间的冲突。如何界定隐私与竞争问题、防止隐私保护部门与竞争执法部门之间的冲突是我们面临的又一大问题。

四是保护隐私与保护创新如何平衡。平台并购后如果对消费者的隐私数据加以保护,这降低了数据流通效率,使并购方无法获得与被并购方拥有的数据,可能阻碍平台的创新发展。如果要保证平台有所创新发展,平台就要收集足够数量的数据并对其加以分析利用,而这可能使消费者处于隐私泄露的风险之中。因此,如何实现消费者隐私保护与平台创新保护之间的平衡也是我们需要解决的问题。

四、数据驱动型平台并购的隐私保护路径

本文在回应将隐私保护问题纳入反垄断分析带来的挑战基础上,从消费者、平台和反垄断执法机构三个方面全面指出了数据驱动型平台并购的隐私保护路径(详见图1)。

1.消费者方面

一是加强消费者的隐私保护意识。移动互联网时代,平台经济、数字经济、共享经济等的发展给消费者带来了便利,但也对消费者的隐私造成了侵犯。消费者无论是在网络购物、移动社交还是在发生其他网络行为的过程中,平台几乎都需要收集用户的姓名、手机号码、地址等信息,有时平台可能会在消费者不知情的情况下

对消费者的数据进行商业使用,从而导致消费者隐私受损。如果消费者缺乏隐私保护意识,采取的措施仅仅是转移到其他平台上,就会让平台的这种行为泛滥、逍遥法外2”。因此,全社会要通过教育培训等方式向消费者普及平台可能收集数据的方式、用途以及对于自己的危害等方面的知识,加强消费者的隐私保护意识,鼓励消费者善于用法律的武器维护自己的权益。

二是将消费者福利作为《反垄断法》的价值目标。在数据驱动型平台并购市场上,产品与服务是免费提供给消费者的,消费者“支付”的是信息和数据。在这种背景下,平台掌握着消费者的信息,保护消费者隐私成为平台竞争的一项关键因素,如果平台不能有效地保护消费者隐私,消费者可能会转向其他隐私政策更加完善的平台,消费者的选择与利益反映着隐私保护程度和竞争强度。我国《反垄断法》的核心在于保护市场自由竞争秩序,而维护消费者利益也能促进竞争。考察各国反垄断立法的目标可以发现,增进消费者福利、保护消费者利益自始至终都是《反垄断法》的根本价值追求。美国反垄断立法的原始目的就是维护消费者利益,防止社会财富从消费者手中向生产者手中转移。在2017年11月修订的《反不正当竞争法》中,我国首次在一般条款中列入了消费者权益保护,这一立法行为彰显了现代竞争法的价值取向。因此,解决隐私与竞争交叉问题的反垄断审查应该将消费者福利作为价值目标,在维护消费者利益、增进消费者福利的前提下激励竞争。

2.平台方面

一是开展隐私保护服务竞争。平台作为数据控制者要针对数据开展隐私友好型服务竞争22”。数据驱动型平台并购导致市场上竞争者数量减少,竞争强度下降,这会削弱在位平台关于隐私保护的积极性,使它们有动力去降低隐私保护程度,降低产品或服务质量,并购方甚至会凭借数据优势排挤其他隐私政策良好的竞争对手。降低隐私保护的竞争不仅会减少消费者关于隐私政策的选择、损害消费者福利,而且也会对市场上其他竞争对手的利益造成损害。因此,要鼓励平台之间在隐私保护等非价格竞争方面开展竞争,一方面可以在竞争政策条款中增加关于鼓励平台间隐私保护竞争的政策性建议,另一方面可以组织消费者对平台隐私保护程度进行评价,对于隐私保护程度高的平台进行公示并奖励。《个人信息保护法》中规定了信息处理者具有实行信息分类管理、制定内部流程与规范、采取安全技术措施等义务。因此,平台要通过完善相应的制度与政策为消费者提供高水平的隐私保护。

二是保护隐私的同时兼顾平台的创新。对于隐私保护与数据流通效率和平台创新,普遍存在两者是对立关系的误解,认为对隐私的保护降低了数据的流通效率,不利于平台的发展与创新。其实,隐私保护与数据流通效率和平台创新不完全是对立关系24,而是存在先后顺序的。随着数据的流通、数据价值逐渐增大,隐私问题才会逐渐被重视,隐私保护与数据流通效率会在市场的不断成熟、技术的不断优化、数据安全意识的不断提高之中得到平衡。因此,平台收集消费者数据时要遵循最小必要、用户知情、必要保护原则。要建立透明的监管与治理体系,确保数据被合理合法地使用。平台对消费者数据的使用不能是对原始数据的直接使用,而是在消费者许可的情况下,通过密码学、算法等先进技术对消费者数据进行保护的前提下进行数据流通与共享,从而促进平台创新。

3.反垄断执法机构方面

一是探索可衡量隐私保护水平下降程度的标准。平台对消费者隐私保护程度下降可以看作是产品或服务质量的下降。因此,可以将隐私保护纳入质量这一非价格竞争维度,使用基于质量下降的假定垄断者测试(SSDQ)来衡量隐私保护程度下降带来的竞争损害。但是,由于隐私难以量化以及带有消费者的主观因素等原因,SSNDQ方法在使用过程中存在一定问题,因此,反垄断机构还需加强对SSNDQ方法的研究,建立起评价质量或隐私的相对完善可行的体系25)。一般情况下,当消费者认为某一平台隐私政策不完善时,会选择加入隐私政策更完善的平台,但如果转换成本太高(比如数据无法携带),消费者也会被迫放弃平台转换。消费者的转换成本能够反映平台关于隐私政策的竞争程度,因此可以用转换成本代替质量来衡量隐私保护下降的程度。同时,也可参照隐私保护部门制定的隐私保护标准来判断和衡量隐私下降的程度。此外,平台收集消费者数据时通常需要告知消费者其数据使用的用途、方式和范围,反垄断机构可以将平台对数据使用的实际用途、方式和范围与承诺的使用用途、方式和范围进行对比,以判断平台是否造成隐私保护程度下降及其幅度。

二是与隐私保护机构加强沟通协作。数据驱动型平台并购引致隐私与竞争逐渐产生交叉,消费者的隐私很可能成为平台反竞争行为侵犯的对象,当平台通过实施反竞争行为侵犯用户隐私造成隐私保护程度下降时,反垄断机构应该针对平台导致隐私保护程度下降對反竞争行为进行审查,以消除反竞争效果。随着数据驱动型平台并购中隐私与竞争的交叉,隐私保护与竞争保护这两类目标也逐渐交叉,执法机构间的合作也日益重要,反垄断机构要加强与隐私保护机构的沟通与合作,就数据驱动型平台并购引起的隐私与竞争交叉的反垄断问题进行探讨,特别是在隐私保护规则的制定、隐私保护下降的衡量标准等方面,机构间的沟通与合作能够降低执法的不确定性,更好地解决并购带来的隐私与竞争交叉的问题。反垄断执法机构应该注意执法界限,不能不作为,也不能越界,针对反竞争行为进行审查,而不是以隐私保护为直接执法对象。

三是促进隐私保护法与《反垄断法》的协调。Facebook并购WhatsApp一案中,Facebook改变隐私承诺和收集用户数据的背后是为了维持或增强竞争优势。在隐私与竞争逐渐交叉的情形下,面对数据驱动型平台并购引起的隐私问题,隐私保护法与《反垄断法》之间需要寻求平衡。Tucker(2015)指出《反垄断法》介入隐私问题的条件中除了对市场结构进行分析外,还要满足以下三个条件:被并购方在隐私保护方面是并购方的重要竞争对手;消费者会基于平台的隐私保护政策评价其是否提供了最好的产品;并购方的竞争对手不会改变其隐私保护措施与并购方进行竞争。当然,一宗并购案在数据获取上的隐私合法并不代表数据竞争上的正当,所以隐私保护法与《反垄断法》两者相互补充,缺一不可。一方面,并购方数据的获取看似是涉及的用户隐私问题,获取数据的方式、获取的数据类型、对获取数据的处理方式又属于竞争问题;另一方面,自由竞争必须以不侵犯他人隐私为前提。因此,隐私与竞争问题相交叉,隐私保护法与《反垄断法》两者相互补充,在并购审查中要协调适用,可将隐私保护法作为主要事前规制手段,将《反垄断法》作为主要事后规制手段,在事中要进行协调适用。

四是加大对违反隐私承诺平台的罚款力度。为了增强自己的优势地位,并购后平台可能会修改隐私政策、违反隐私承诺,这导致其竞争对手及消费者利益受到损害。对Facebook并购WhatsApp后改变隐私政策一事,20l6年9月德国数据保护机构责令Facebook删除收集的德国用户数据,并停止对WhatsApp用户数据的收集;2017年5月欧盟委员会向Facebook作出了1.1亿欧元(约1.22亿美元)罚款的决定,并称此罚款决定是恰当的、也是具有震慑力的。但对于年营业收入上百亿美元的平台来说,1.22亿美元的罚款其实不足为惧。因此,对于在并购后改变原先隐私承诺的平台,反垄断机构应该加大处罚力度,提高其违法成本,同时对其他平台起到震慑作用,真正保护消费者的隐私安全。

五是使用救济措施规范平台行为。当反垄断机构对一宗并购案进行审查之后,有证据证明并购后平台确有可能会降低隐私保护的程度,比如修改隐私政策以实现数据共享、排挤其竞争对手等,此时可以使用救济措施,比如对平台的隐私保护政策附加限制性条件。限制性条件可以规定并购方收集的数据不得提供给第三方用于商业用途,也可以规定并购方在并购后不得随意更改之前的隐私政策条款,也不能随意增加或者删除隐私保护条款以降低隐私保护水平,尤其是在消费者不知情的情况下。但是,如果平台是在征得用户同意后、在隐私保护规则下以正常手段修改隐私保护政策,则不需附加限制性条件。如果有证据证明并购后平台确有可能通过封锁数据源而排挤隐私保护方面的其他竞争者,反垄断机构应当要求平台开放数据源。救济措施给予执法机构更多的自由裁量权,具有较大的灵活性,能够根据具体情况加以限制,从而尽最大可能消除并购对消费者隐私造成的不利影响。

参考文献:

[1]王融.隐私与竞争:数字经济秩序的平衡之道[J].竞争政策研究,2017,(06).

[2]KATZ M L.Multisided platforms,big data,and a little antitrust policy Reviewof Industrial Organization,2019,54(4].

[3]LEE J.The Google-DoubleClick merger:lessons from the federal tradecommission's limitations on protecting privacy[J].Communication Law and Policy,2020,25

(1].

[4]MANNE G,SPERRY B.The problems and perils of bootstrapping privacy and data intoan antitrust framework Antitrust Chronicle,2015,(5].

[5]曾雄.数据垄断相关问题的反垄断法分析思路[J].竞争政策研究,2017,(06).

[6][16]韩春霖.反垄断审查中数据聚集的竞争影响评估——以微软并购领英案为例[J].财经问题研究,2018,(06)

[7]WAEHRER K.Online services and the analysis of competitive merger effects in privacyprotections and other quality dimensions[J].Social Science Electronic Publishing,2015,(7].

[8]PAMELA,JONES,HARBOUR,et al.Section 2 in a Web 2.0 World:an expandedvision of relevant product markets[J].Antitrust Law Journal,2010,76(3].

[9][17]韩伟,李正.反垄断法框架下的数据隐私保护[J].中国物价,2017,(07).

[10]宋俊丽.数据驱动经济背景下隐私风险的反垄断分析[J].无锡商业职业技术学院学报,2019,(06).

[11][18]王思捷.基于互联网用户数据保护的反垄断法功能研究[J].网络空间安全,2019,(05].

[12]于澜.数据驱动型并购中隐私风险的反垄断规制[J].中国价格监管与反垄断,2020,(05].

[13](美)莫里斯·E.斯图克,艾伦·P.格鲁内斯.大数据与竞争政策[M].兰磊,译,北京:法律出版社,2019:60-71.

[14]段昂尊.用户数据安全引发的竞争法问题研究[J].网络空间安全,2019,(12).

[15]曾彩霞,尤建.大数据垄断对相关市场竞争的挑战与规制:基于文献的研究[J].中国价格监管与反垄断,2017,(06)

C19)DDANIELSOKOL,ROISINCOMERFORD,管泽亚.反垄断与规制大数据[J].经济法论丛,2019,(02).

[20]PEPPER R,GILBERT P.Privacy considerations in european merger control:a squarepeg for a round hole[J].Antitrust Chronicle,2015,(5].

[21]吴汉洪.互联网经济的理论与反垄断政策探讨[J].财经问题研究,2018,(09).

[22]韩伟.数字经济中的隐私保护与支配地位滥用[J].中国社会科学院研究生院学报,2020,(01].

[23]费方域,闫自信,陈永伟,等.数字经济时代数据性质、产权和竞争[J].财经问题研究,2018,(02).

[24]王融.论个人信息保护与市场竞争的互动关系——从個人信息保护视角观察[J].竞争政策研究,2020,(02)

[25]殷继国.大数据市场反垄断规制的理论逻辑与基本路径[J].政治与法律,2019,(10]

[26]陈富良,郭建斌.数字经济反垄断规制变革:理论、实践与反思——经济与法律向度的分析[J].理论探讨,2020,(06).

[27]TUCKER D S.The proper role of privacy in merger review[J].Social Science Electron-ic Publishing,2015,(05].

[28)吴家骅.数据驱动型企业经营者集中的反垄断法规制研究[D].浙江理工大学,2019.

(责任编辑 张筠)