赋能理念研究的现状、热点与趋势研究

——基于Citespace 与SATI 计量视角

周金金,刘 娟,王建虎

(新疆师范大学a.教育科学学院;b.学报编辑部,新疆乌鲁木齐 830017)

“赋能”一词源于积极心理学,其含义为通过言行、态度或环境的改变给予某一个体、某一行业、某一领域能量。随着人工智能、大数据、虚拟现实等智能技术与教育教学深入融合,赋能被越来越多地用来表征智能技术给教育的发展与变革带来的内在驱动力量,其本质是解决当前教育存在的问题,重塑教育信息化新生态,提升教育教学质量,改变教育的功能定位与时空分离,构建和塑造智慧课堂环境和结构形态。[1]为追溯和挖掘赋能一词在教育中是如何应用的、研究热点是什么、发展趋势如何等问题,本研究利用计量工具通过对关键词词频统计、关键词聚类的可视化呈现,梳理赋能理念在教育领域的研究内容、热点以及演化趋势。这有助于了解该领域的发展脉络和变化,对我国该领域的研究具有一定的现实意义。

一、研究方法与数据来源

(一)研究工具

本研究使用的研究工具为Citespace5.6,它是在科学计量学、数据可视化分析背景下逐步发展起来的一款着眼于挖掘文献中潜在知识和内部联系的软件。近年来由于其功能特性被国内学者广泛使用,利用该软件对某研究领域的研究热点、发展路径、研究前沿进行梳理,旨在了解某研究领域的发展概况以及新趋势、新动态。文献题录信息统计分析工具SATI,可对关键词出现频次、研究机构发文量、关键词矩阵等内容进行统计。将SATI 与Citespace 两个软件相结合,优势互补,对教育赋能领域的研究热点和发展趋势进行定量及定性分析。

(二)数据来源及处理

本研究数据来源于中国知网数据库,以“赋能理念”“赋能”为关键词进行高级精确检索,时间设置为2011-2021 年,为保证文献质量,只选取SCI、EI、CSSCI、CSCD 等核心期刊,为了保证样本的全面性,文章内容也参考了部分高被引、高质量非核心文献。截止到2021 年8 月20 日,共检索到文献450 篇,根据主题内容人工筛选出378 篇文章作为本研究的研究对象。

二、研究结果与分析

(一)发文量分析

文献的年发文数量反映该领域科学研究成果的产出,代表科研成果的年度学术生产力,也是研究者对这一领域的关注程度的体现。通过对教育赋能领域的文献年发文量进行统计,在一定程度上可推断出该领域的学术发展情况和理论研究水平,对分析该领域发展态势和预测其未来发展具有重要意义。教育赋能领域的研究文献可分为三个阶段,2011—2014 年为萌芽阶段,发文量较少,在这一时期国家信息化教育发展还在摸索阶段,硬件设施不够完善,我国学者对赋能领域关注度较低。2015—2019 年为起始阶段,在这一时期互联网、大数据、人工智能、虚拟现实技术、精准教学设备等科技产品逐渐被引入教育领域,国家出台一系列政策法规,如国务院于2017 年7 月印发《新一代人工智能发展规划》,规划中指出利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革,构建智能技术在教学、管理、资源建设的完整教育体系,为教育赋能实现日常教育和终身教育定制化。从此这一研究话题广泛引起了国内学者们的关注,产出高质量的学术成果。2020 年至今为发展阶段,由于科技的迅速发展以及国家政府政策的大力支持,文献数量有了大幅度的增加,学者们对教育赋能这一领域的关注度持续升温。在未来几年,“教育赋能”这一主题或将成为国内学者关注的焦点。

总体而言,我国在教育赋能这一研究领域起步较晚,初期被关注度不高,近几年才被学者们广泛关注并研究,未来可能会引发教育赋能的研究热潮。

(二)研究机构分析

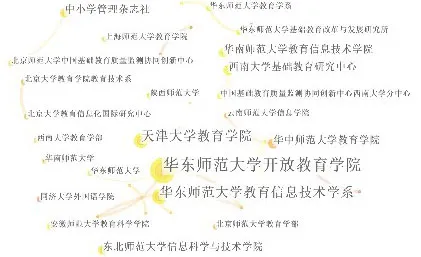

近十年我国“教育赋能”领域主要研究机构为高等师范院校,如华东师范大学和北京师范大学。利用SATI 软件对具体发文数量进行统计(见表1),前五位研究机构发文量分别为18 篇、16 篇、15 篇、13 篇、9 篇。从研究 机构的地理位置可以看出,研究机构多位于我国经济水平较发达城市,无论教育水平还是教学硬件设施都具备一定的优势,为开展研究提供了相对便利的条件。由图1 可知,各节点连线较为稀疏,跨机构合作较少且多存在于同一高校不同院系之间,如华东师范大学开放教育学院、华东师范大学教育信息技术学系,形成了本院校内的小规模合作群体,这在一定程度上可能会因学术交流不足而减缓该领域的发展进程。

表1 研究机构发文量统计

图1 研究机构分析

(三)作者分析

在作者知识图谱节点大小正比于发文量,节点间连线代表作者之间的合作,由图2 可知祝智庭教授发文量在我国教育赋能研究领域中居首位。万昆、彭红超等学者在该领域也有所建树,但这些研究学者之间合作较少,且主要来源于同一研究机构。

图2 核心作者知识图谱

美国著名科学家普莱斯在洛特卡定律的基础上进一步研究了作者人数与文献数量,提出了普赖斯定律,其公式为其中NMAX 是指核心作者中最高产作者的发文量,M 为核心作者中最低产作者的发文量。普莱斯定律认为当某研究领域全部核心作者(最高产作者发文量与最低产作者发文量之间的数值和)发文量达该领域全部发文量的50%以上时,可以认为该领域已经形成比较稳定的核心作者群。利用SATI 软件对作者发文量进行统计,发文量前五的作者分别是祝智庭、万昆、彭红超、任友群、兰国帅。据统计NMAX=6,代入公式中得出M≈2,即作者发文量达2 篇及以上的作者可认为是核心作者。经计算,核心作者的发文总量未达到该领域全部发文量的一半以上,核心作者群还未形成,说明该领域还在进一步发展当中。

(四)期刊来源分析

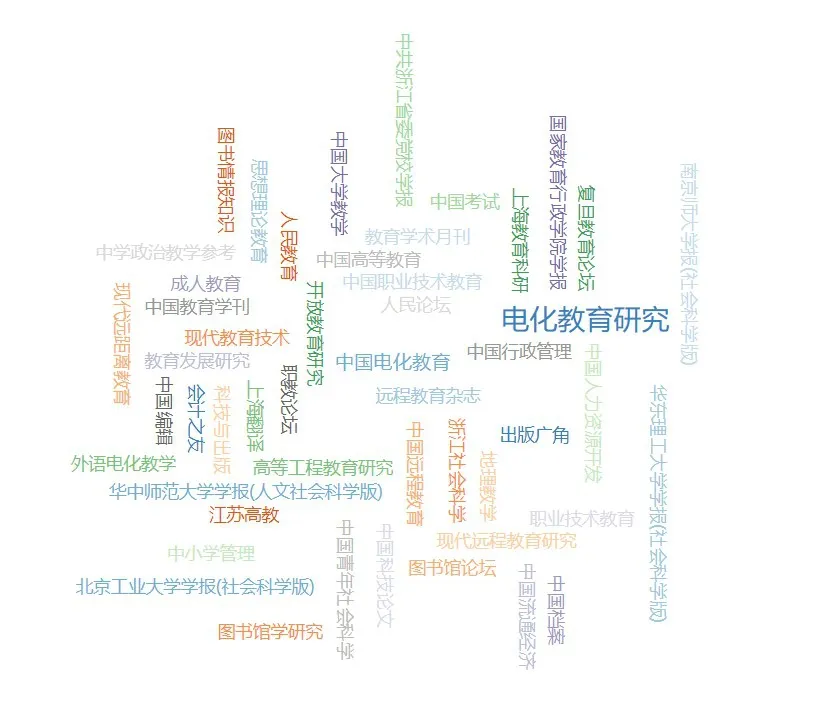

根据文献题录信息统计分析工具SATI 统计(见图3),近50 种核心期刊或出版物发表了教育赋能主题的相关文章,其中在电化教育研究期刊发表的与教育赋能主题相关的论文量最多,其次中国电化教育28 篇,远程教育杂志19篇,现代教育技术17 篇,中国远程教育14 篇,现代远程教育研究13 篇。以上均为教育技术核心期刊,其刊载的文章在我国教育研究领域具有一定的影响力。

图3 期刊来源统计

三、研究热点及趋势的可视化分析

(一)关键词分析

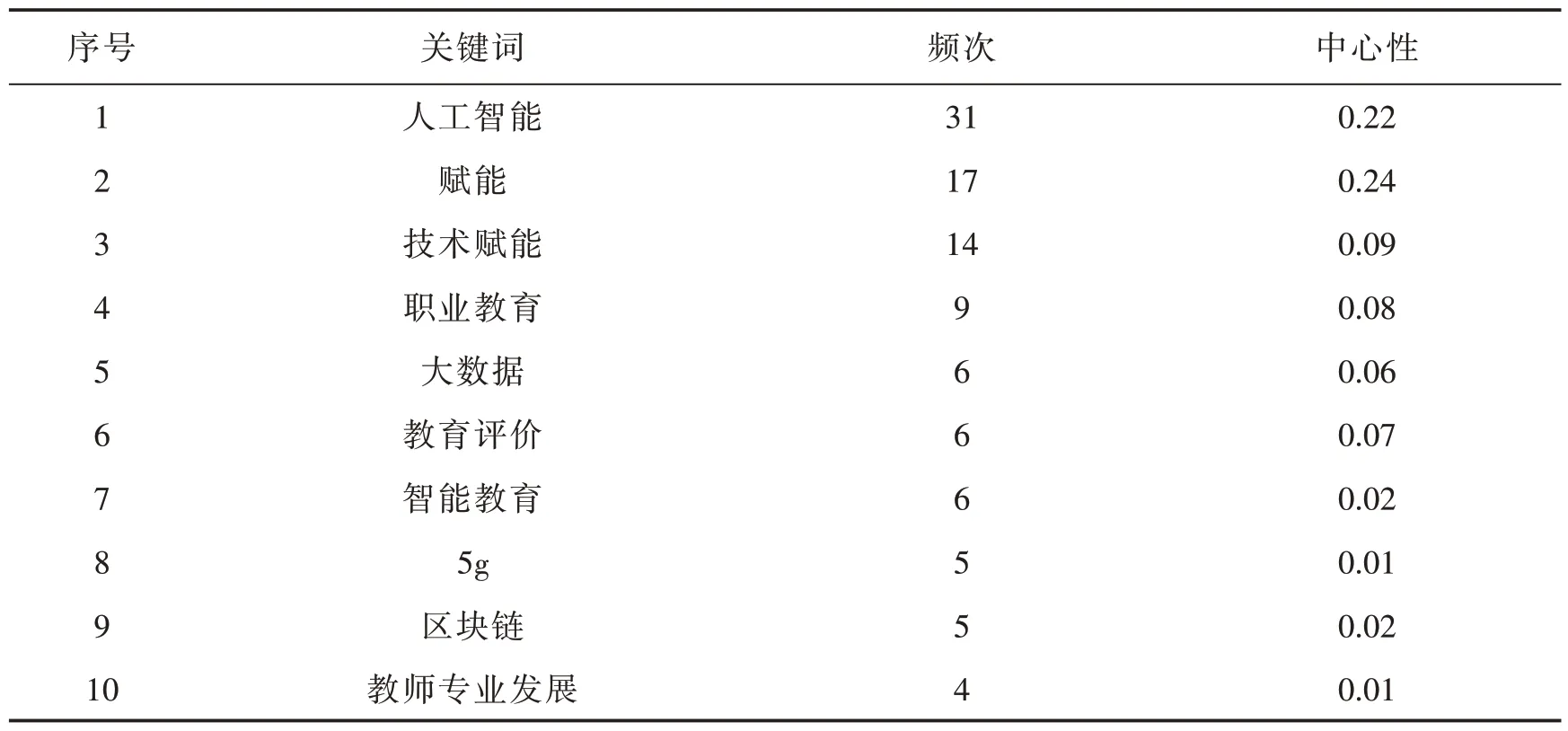

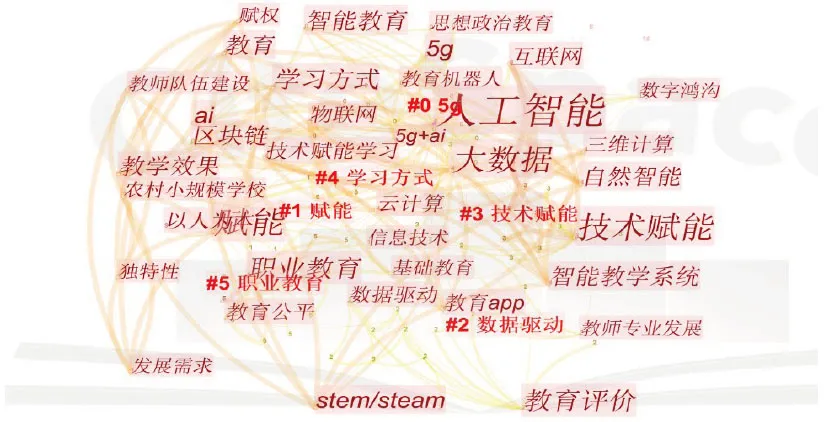

关键词是从文献标题与正文中提炼出来的能够反应论文主题概念的词或词组,其对文献内容具有高度概括作用,能反映较长时间内某个研究领域的研究成果和关键词的集合,可揭示该领域研究成果的总体特征、研究热点以及发展脉络与发展方向等。本文通过提取教育赋能相关主题文献的关键词,并运用Citespace 软件进行计量分析,确定“教育赋能”的研究热点(如图4),共得出209 个节点、318 条连线,关键词共现密度为0.0146。图中每个圆圈代表一个关键词,其大小代表关键词频次,圆圈越大表示关键词出现频次越多(见表2)。近十年我国教育赋能研究领域的研究热点有人工智能、赋能、技术赋能、职业教育、大数据、教育评价、智能教育、5G 等。中心度(centrality)亦称中介中心度(betweeness centrality)是衡量某一关键词节点在知识图谱中的重要性指标。在“教育赋能”研究领域中关键词赋能的中心度最高为0.24,其次是人工智能中心度为0.22,在整个教育赋能研究领域,二者的关注度较高。

表2 关键词频次统计

图4 关键词知识图谱

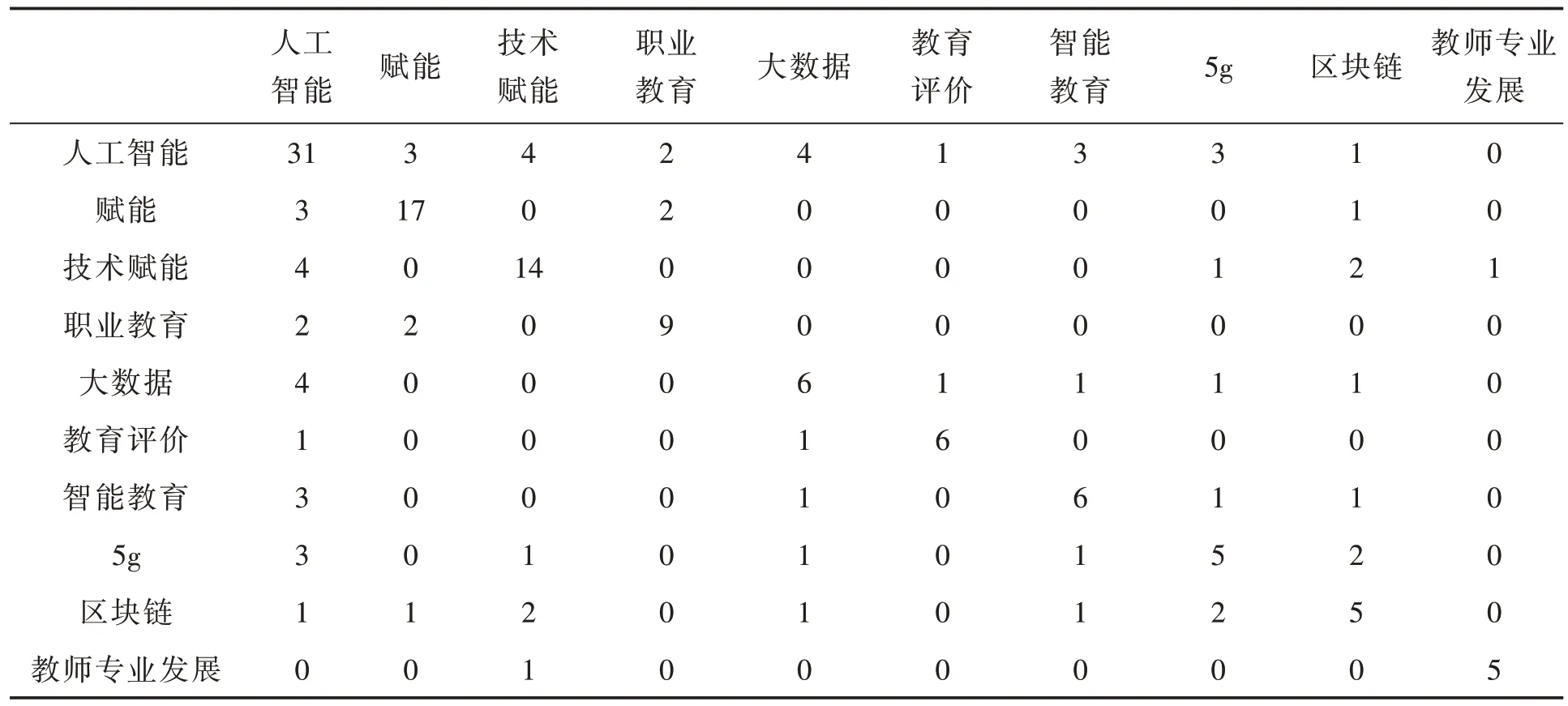

关键词共现分析是根据关键词在同篇文献中的共同出现的次数来表示关键词之间的联系,若两个关键词在同文献中出现次数较为频繁,往往表明两个关键词之间具有较为紧密的联系。通过对高频关键词的词频统计分析可了解教育赋能领域的研究热点,但如果仅仅按照关键词出现频次,则无法显示高频词之间的联系,因此利用SATI 软件中的关键词共现功能来进一步挖掘。如表3 对出现次数居前十位的高频关键词进行关键词共现矩阵表的绘制,其中“人工智能”分别与“技术赋能”“大数据”联系较为紧密。教育评价与人工智能、大数据均有共现。

表3 关键词矩阵

(二)研究趋势分析

在关键词的基础上加入了时间元素绘制成时区图,便于学者了解某一研究领域的趋势演进过程(如图5)。在教育赋能萌芽阶段仅出现为数不多与教育赋能相关的关键词节点,如教育变革、以人为本等,其中最具有影响力的为祝智庭教授解析美国《国家教育技术规划》,在文中总结了技术赋能的学习模型,即利用技术构建强大的、开放的和自适应的学习世界,构筑符合人类认知规律的学习资源,最大限度地促进知识的交流与共享,这为我国教育赋能的进一步研究奠定了基础,并提供参考与借鉴。随着科技日新月异的变化,一些现代化技术逐步出现在教育教学课堂中,人工智能、大数据、智能教育、5G+ai、教育机器人等关键词在发展阶段出现频次剧增,这与2017 年7 月国务院印发的《新一代人工智能发展规划》具有一定关系,国家政策趋使研究领域的发展成为风向标。2019 年至今,学者们的关注点逐渐由硬件技术转向软环境,如教育公平、智慧教育、核心素养、因材施教等关键词。

图5 时区图

由此可见教育赋能研究整体呈现由宏观到微观、从硬件技术到思想的发展趋势。

四、研究主题发现

聚类分析是根据数据本身的特质进行分类的一种统计方法,即根据数据的特点进行类别划分成不同簇,同一簇中的数据有很大的相似性,对获取的数据进行类别划分即对关键词进行聚类分析(见图6)。

图6 聚类知识图谱

在我国在教育赋能领域主要聚为六类。以下结合每个聚类群内的关键词及相关文献内容对我国近十年教育赋能领域的研究主题进行详细综述,大致可分为以下五个研究主题。

(一)5G 赋能教育,为教育智能设备使用保驾护航

5G 通信是通过信息互联,打破了传统教育的时空限制,具有低时延、高速率、高移动性等优势。[2]祝智庭学者认为这些优势能够使教育朝空间互联、云储存、实时转播课堂、远程控制四个方向发展。在图谱聚类0 中,主要关键词有物联网、5G+AI 等。兰国帅、郭倩等学者将5G 视为虚拟现实、人工智能、云计算技术等新型智能技术的依托,助力智能技术与移动学习、项目学习、混合式学习相融合,促使传统教学环境发生巨变,使其向更加个性化、精准化、智能化方向发展。[3]张轶俊、周晶等学者针对口译真实应用场景与课堂教学差异问题,尝试将人工智能、虚拟现实、5G 技术赋能与外语教学中,采用3D 渲染技术和全景视频以及虚拟仿真的口译场景,革新现有口译教学模式,在仿真场景中帮助学生提升口译实践应用能力。[4]何莉在5G+AI 的背景下提出如何创新高中育人模式。[5]在这一研究主题中学者们倾向于研究构建5G 赋能的智慧教育体系,对教学路径进行探索,这些研究成果为我国教育教学提供了很好的借鉴价值。

(二)大数据赋能教育,精准教与学

教育大数据是大数据的一个子集,特指在教育领域的大数据,是整个教育活动过程中所产生的以及根据教育需要采集的一切用于教育发展并可创造巨大潜在价值的数据集合。[6]通过采集学习者全过程的学习行为及学习过程数据继而处理分析的一种现代智能手段,目的是对学习效果及能力进行精准诊断,根据诊断结果为学习者提供提升知识掌握能力的个性化学习服务。这一主题对应聚类2数据驱动,主要关键词为教育评价、教师专业发展。例如郑思思等人提出数智融合下的图形化数据可从人机融合、教育均衡、教育智脑等方面出发为未来教育赋能实现教育新形态。[7]彭红超学者以教师生理数据为主要研究对象,在此基础上构建不同生理、心理或行为反应的多模态数据全息教师画像,增强教师自我调节的能力与意识,精准教学以及提高研修成效。[8]张黎等人认为在培养地理师范生教学能力方面可融合教育大数据,通过对地理学科师范生的课程成绩、在校浏览学习网站记录、图书馆借阅记录、学习资源的学习记录等数据挖掘与结果分析,精准描绘师范生全景式画像构建地理师范生画像库,为师范生制定个性化的课程培养方案提供参照。[9]黄剑提出应用大数据技术对学情进行精准诊断,并根据诊断结果向学生提供及时的学习干预,优化学习效果。[10]大数据背景下杨丽娜、魏永红等人在辨析不同层次的个性化学习内涵的基础上,提出从设计实践到评价的三个不同层面来创建个性化学习服务机制和完整的个性化学习服务体系,最后制定出个性化学习效果的评价指标和观测维度。[11]研究者们对于大数据赋能教育给出了自己的观点及见解,这在一定程度上有助于加快我国教育朝现代化发展的进程。

(三)技术赋能教育,仿真教学场景

技术是实现目的的一种有效手段,是在某种文化中得以应用的装置和工程实践的集合。本文所指的技术是应用于教育领域的新型智能技术。通过技术赋能形成新的路径、方式或可能性来优化教育主体的潜能。美国联邦教育部在纲领性文件《国家教育技术规划》中曾提出技术对教育产生的影响是革命性的,强调技术是推动教育变革的强大动力。提倡利用技术手段重塑教育,为学习者的学习提供支持,这一研究主题主要对应聚类1 和聚类3。在技术赋能中,刘红霞、李士平等人认为要注重技术与学习者之间的有效互动,建立知识网络,帮助学习者自知自省,从而激发学习者内在学习驱动力实现更高层次的自我调节学习。[12]祝智庭、彭红超提出利用技术构建韧性教育系统,并设计技术赋能下的韧性教育生态系统建设方案,其次归纳总结教育系统韧性的六大新路向,即去中心、分布式、自治性、自修养、多通道、无边界。[13]王美等人将技术赋能于情境学习,通过技术增强学习情境的逼真性,使学生能够身临其境感受传统课堂教学所无法呈现的场景。探索技术新视角下的具体操作路径,开展逼真性评价测评学习效果。[14]兰岳云构建沉浸式学习场景并将VR 技术赋能与课程资源、教学范式、教学关系中,探索VR 技术赋能教育系统转型路径。综上可知,近年来研究者们致力于将现代智能技术引进课堂,在传统课堂进行改革创新,即将原有的课堂空间赋予思考能力与决策能力,提出为教育赋能的可行性方案及措施成为教育赋能研究领域的一大研究热点。但从教育本质出发利用智能技术改变课堂教学的实践,以及构建智能技术赋能课堂的整体逻辑还亟待进一步探究。

(四)赋能学习方式,促使教育现状改变

这一研究主题对应聚类4,主要包括教育公平、学习意识、教师素养。对于教育公平有学者认为采用精准帮扶、个性化供给的方案为教育赋能,可缩小不同区域教育的鸿沟,如采用课堂资源共享、教育管理方式借鉴等。学习意识方面有学者提出采用“学分银行”赋能教育,帮助学习者树立终身学习意识。在教师素养方面刘树玲等人提出赋能时代要改变教师专业发展的新模式,培养自身能动性。[15]

(五)赋能职业教育,构建智能化生态体系

2017 年习近平总书记在党的十九大报告中强调要建立完整的职业教育体系。2019 年国务院出台《国家职业教育改革实施方案》,方案强调要建立具有中国特色的高水平职业院校,培养国家实用型人才。随着政策的出台,部分学者们就职业教育的智能化建设提出了自己的思考。例如董文娟学者提出从课程建设、解放教师、个性化学习三个角度构建人工智能时代职业教育的内部改革路径,从多元学习情景、优化教学管理角度构建外部改革途径。[16]韩毅等人解析了智能化生态体系的内涵及特点,指出职业教育智能化要以互联网的思维模式发展。[17]唐宁从认知、实践、结构三种维度,论证智能技术对职业教育的影响是潜移默化的,提倡给职业教育赋能,创建人工智能团队打造智慧课堂。[18]

五、研究结论与展望

利用SATI和Citespace知识图谱软件对我国近几年教育赋能领域的发文量、发文机构、发文作者、研究热点、研究趋势进行梳理,研究结果表明,近几年在教育领域的研究赋能理念,作者发文量呈现逐年激增趋势。不同地域研究成果存在显著性差异,如经济发达地区研究成果偏多,欠发达地区研究成果相对较少。发文内容横向呈多维度纵向呈深层次特点,这是受信息技术发展和现代教育技术与教育深度融合的影响。赋能理念在教育中的应用,应立足于解决教育实际问题,优化教学效果,而在实际研究中研究方向偏理论研究,实证研究相对不足,这一点与赋能本质相悖,在日后该领域研究中应注意。

本文明确了教育赋能领域的研究脉络和热点。针对已有研究存在的不足提出以下建议:第一,在发文机构和发文作者方面,可加强机构与机构间的合作,在该领域取得一些优异成果的机构,可帮扶因客观条件在该领域还未有建树的机构院校,开展多方合作贡献集体力量,缩小研究的地域局限性,构建融合多地教育特色的研究团队,为我国教育事业蓬勃发展添砖加瓦。第二,在研究内容方面,应将理论构建与教学实践相结合,把理论构建落实在中小学一线教学中。研究机构的学者可加强与中小学校长、教研室主任沟通交流,建立理论研究与实践论证的合作研究团体,帮助一线教师利用现有的智能教学设备,打造具有创新性的教学模式,并取得教学效果,产出对教育赋能领域更有实证价值的研究成果。