戏剧符号学视阈下“莎戏曲”的自觉过程

——以《无事生非》《奇债情缘》《惊魂记》为样本

孟 威

(安徽大学 合肥 230601)

通观“莎戏曲”的搬演历程,第一个高潮出现在1986年首届莎士比亚戏剧节之后,第二个高潮出现在1994年第二届莎士比亚戏剧节至1996年国际莎士比亚大会之间,第三个高潮产生在2016年纪念莎士比亚逝世四百周年前后。而本文所选取的三个戏曲改编莎士比亚作品时间上基本吻合三次浪潮,并都曾获得巨大成功。《无事生非》于1986年在上海首届中国莎士比亚戏剧节备受瞩目;1989年的《奇债情缘》“成为庐剧的一个保留节目,仅1989年就演出50 多场,电视台还播放了全剧录像。该剧还荣获1990年第二届中国戏剧节优秀剧目奖,优秀演出奖”;而2013年《惊魂记》主演汪育殊更是获得了第28 届中国戏剧梅花奖。以此三部成功作品为例,本文试图探究三次改编作品的得与失,并反思中国戏曲改编西方经典作品隐含在三次浪潮背后的自觉过程。

一、莎戏曲的跨文本性:文本内涵的自觉过程

首先,笔者对三部作品的改编主要内容进行直观简洁的梳理,并从其中重点改编内容着手进行分析,探究在改编过程中分别在表层结构与深层结构上的变化。莎剧与中国古典戏剧的相似之处,是剧中人具有明确的正面或反面个性。这三部作品的原作《无事生非》《威尼斯商人》《麦克白》其善恶终有报的叙述与中国传统的惩恶扬善的要求不谋而合。因此,这三部作品从宏观上来说是易于改编成为中国戏曲的,人物的个性命运也能够适应中国观众的审美心理,其中所着力展现的是古今中外人性的共通点。

(一)“主情化”

《无事生非》虽然在改编过程中有意识地简化了克劳狄奥与希罗的叙事,但是在第五场中对新郎因中计误以为新娘不贞而冲散喜堂的场面进行了集中和夸张。第五场使用“盖头”作为贯穿道具,可以划分为揭盖头、踩盖头、哭盖头三个层次,并形成了变奏曲式般的韵律感。首先第一层次的揭盖头作为一个大动作使用传统的“三揭盖头”,以赌场得意、重唱、齐唱将在场人物划分为四重空间:喜众人、怒篓将、恐唐侯、羞海萝,形成了悲中有喜、喜中有怒的强烈气氛。情绪的延宕通过踩盖头一个动作得以静止,在静止符中往往更反衬出一个最强音的震耳欲聋,唱词的休止符也画上了爱情的破灭,同时预示着李海萝的生命也将如浮萍般漂泊无定。而最后的李碧翠的哭盖头一场则是强音在瞬间静止后留下的余音,并借由此从李海萝感情的破灭过渡到李碧翠感情的生发。在两个女子身上形成一种镜像效果,一个是纯洁如海萝却在污言秽语之中受到了丑恶人性的侵害;一个是勇敢如碧翠在面对层层荆棘之时发现了爱情的光芒。莎剧的人文思想正体现在他一悲一喜的思辨中,通过主情化的夸张得以在黄梅戏舞台上重新实现。

《奇债情缘》增加了爱情线的起承转合。原作中鲍西娅的出场透着某种悲观的色彩“一个活着的女儿的意志,却要被一个死了的父亲的遗嘱所钳制”,对于身边追求自己的男性有着发自心底的轻蔑。鲍西娅与巴萨尼奥的前缘是通过仆人匆匆带过,但是再见面时鲍西娅便直接谈到“心里仿佛有一种什么感觉——可那不是爱情——告诉我不愿失去您”①莎士比亚著,朱生豪译.莎士比亚全集(二)[M].北京:中国文史出版社,2013:52.,她心中爱情的生发正是莎剧作品中一处情感逻辑上的忽略。在庐剧舞台上则进行了新编,鲍惜霞看到白尚礼虽是个穷书生却能够主动出面维护受欺的小仆李多从而产生感情,与白尚礼碰面时接受他的示好并主动让他前来提亲。实际上,这样的处理在传统戏曲作品中也并不少见,从《西厢记》中崔莺莺的一回眸,到《倩女离魂》中倩女的情魂相随,再到《娇红记》中娇娘的“同心子”。除了具有中国传统女性人物原型的美感之外,这样的新编让舞台上的叙事更加合情合理,为观众所接受。鲍惜霞更是莎剧的人文主义思想与传统戏曲美学结合的产物,我们有崔莺莺但却是草桥断梦只见书信不见人,我们有黄崇瑕但却是假作男儿错付相门,所以在庐剧中我们所见到的鲍惜霞正是对以往戏曲中女性形象的一种突破。

《惊魂记》主情化的改编思路更加明显,彻底删除了莎剧中显得地域化和古典化的前太子流亡的支线,通过一个过渡的功能性场景:太子将复仇大业托付给文武双全的少将军子康交代完整进入新的戏剧情境,并将冲突场面集中到齐姜与子胤两个人物身上。在改编过程中针对刺杀以及梦游两个场景进行了丰富。在莎士比亚的笔下,刺杀的场面是在暗场进行的,而在徽剧舞台上导演则划分了三个场面进行叙事,可将其总结为:入帐——收剑——回魂。三个场面没有使用唱词,使用舞俑的形式,视觉上充满舞剧化、雕塑化,将人物内心外化达到被看见、被感知的聚焦,展现人物面对邪恶时内心的纠结和犹豫,创造出新的身体和新的活动空间。这三个场面的增加不是叙事上的,而是审美上的。通过这三个场面,麦克白人性中善的一面得以展现,这让观众对于麦克白后期恶的转变产生复杂心理。徽剧关注了麦克白的“情”,并非单面的“恶”,因此让人物展现出被野心、权欲扭曲的人类道德困境和良心审判这般警世的悲剧内涵。之所以选择“血剑”一场中这三个场面的处理,是因为可以看出在戏曲文本改编过程的抒情化处理上除了有以上两部作品中通过唱词进行的抒发,还可以用戏曲中独有的“留白”技巧,而留白的成功离不开程式上的意义。

(二)“伦理化”

作为《无事生非》中最主要的人物贝特丽丝用她的伶牙俐齿,尖酸地反对传统的婚配观念,同时又有着强烈的爱情之火藏在心底,这样如火如刺又纯洁的女性在古典作品中绝无仅有。因此,编剧将作品放在了“朝代不明”的古代,故事地点发生在边关,具有少数民族的特征而又不具体为某个民族①金芝.惶恐的探索——改编莎剧《无事生非》为黄梅戏的断想[J].戏曲艺术,1987(01):6.。男女携手歌舞,戴假面,恋爱婚姻的习俗比较自由而独特,这样来为莎翁塑造的乐观、向上、热情的艺术形象找寻一块自由活动的土地,来解决性格与环境的矛盾,以增强其真实感。同时,又在仆从李妈妈角色上下功夫,牵引出“男女不可随意牵手”的伦理镜子。

一直以来,《威尼斯商人》的研究重点集中于:莎士比亚在塑造夏洛克这样一个滑稽可笑的喜剧人物的时候,究竟是否意图利用一磅肉的契约将夏洛克塑造成一个“唯利是图、冷酷无情”的邪恶代表。学术界对夏洛克的评价经历了彻底否定到发现小人物悲剧的抗争精神再到两面性的过程,是基于对莎士比亚作品中的宗教思想与资本主义萌芽时期的历史语境的挖掘,这显然对于走进庐剧现场的观众有所隔阂,因此《奇债情缘》的规定情境发生改变。从外部情境来讲,夏老抠与安道岭结怨情节进行新编并搬上第一场。安道岭与白尚礼看到夏老抠痛打仆人李多时出手相救并对夏老抠出言不逊,因此双方结下梁子。更进一步在借债一场中安道岭一直处于稳定的舞台前区而夏老抠则在舞台区位间游移,在场面调度的演出符号上安道岭与夏老抠之间表演功能的突出虽然在表层偏离了剧作的指称,但在深层恢复作品的内在真实。原作中由于人物前史线索中的冲突,在第一场中夏洛克以雅各为喻直接提出免息的建议,夏洛克的动机需要在细枝末节中品味。在庐剧新的语境中,场面调度上处于静态的安道岭则意味着拒绝互动展现出自视甚高的状态,相对应夏老抠的调度将以安道岭为中心自然传达出两者之间不平等的关系。夏老抠在借债一场中的心理矛盾也在角色跳进跳出中展现,从面对巨额借款的心猿意马再到恼羞成怒“为争一口气”提出免息的条件。人物的主要冲突从莎剧对宗教与资本的反映转而变成了人伦纲常的冲突,实际上犹太族的歧视问题是历史的,而人类之间弱肉强食却从未结束。

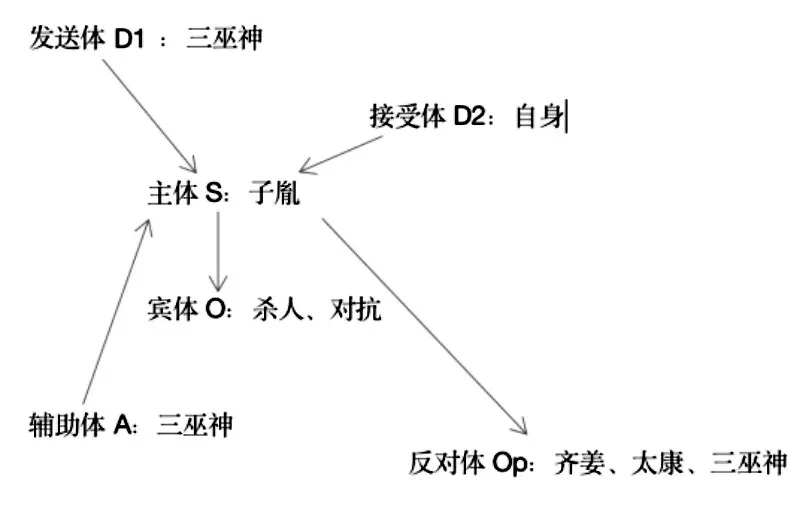

再来到《惊魂记》,根据格雷马斯提出的六格行动素模式,可以直观窥探作品深层内涵上的变化②行动素模式可以解释为:发现一种力量(或某一存在D1)主体在其行动的指引下,为了另一个存在)D2去寻找某一宾体O,在寻求的过程中,主体既有盟友A,也有对手Op。——《戏剧符号学》[法]于贝斯菲尔德著,宫宝荣译,中国戏剧出版社.。

徽剧与莎剧在刺杀行动之前的情境的行动素模式是一样的(图1)。

图1

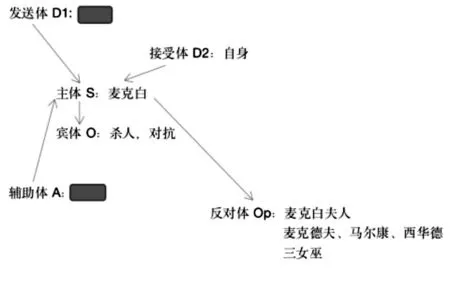

而当杀王行动成功之后,新的戏剧情境产生,行动素单位也发生了变化,徽剧与莎剧便走向了不同的道路(见图2、图3)。

图2

图3

在《麦克白》的杀王行动之后,麦克白成为暴君,麦克白夫人对此现状则无能为力并因为亲手杀死了“睡容如父亲般”的老国王陷入了梦魇的困扰,因此麦克白夫人从盟友状态转移为反对者成为麦克白良心审判的镜子。而三女巫的第二次预言实际上成为面对麦克德夫时击溃麦克白的帮凶。因此,新的情境中发送体位置和辅助体位置的缺失让主人公陷入了孤立无援的绝望境地。麦克白的暴君行为的引导者缺失,成为不为任何利益和目的而进行的机械杀人行动,因此主宾关系的破裂也让麦克白无法看清走向自身价值的道路,麦克白自白道:“人生不过是一个行走的影子,一个在舞台上指手画脚的拙劣的伶人,登场片刻,就在无声无息中悄然退下;它是一个愚人所讲的故事,充满着喧哗与骚动,却找不到一点意义”,是所有善与恶行径的消解,带来人的价值失缺的恶剧色彩。

但是在《惊魂记》中,改编最为突出的是三个女巫角色的改动。《惊魂记》中三个“巫”身份基于符号化的特征产生多次跳跃,既是超现实的“巫神”,又化身成为御医,又是宫女、丫鬟、门官、太监、左右将军、夫君、老皇爷。莎士比亚笔下的三女巫是神秘恐惧、无常反复的命运寓言的具象化。但在徽剧中三个巫既是教唆犯又是旁观者,甚至成了受害者的替身,他们的行动准则是行好事助也,行坏事也助也。正因为这样多变的间离角色,让三巫神在作品中从一个行动素来到另一个行动素,形成了某种圆圈式的运动。通过这种运动,逐渐将这个孤立的主体包围起来,主体受制于其监视之下,其导向的不再是对个体价值的虚无境地,而是入世,传达出“慎独”的中国传统伦理价值。

总体观之,从《无事生非》到《奇债情缘》再到《惊魂记》,改编思路越来越自觉。在《无事生非》中改编力度主要集中在白立荻与李海萝的辅线白描化处理。在《奇债情缘》为了达到去宗教化意识又能立得住夏老抠这个角色,依然是去掉了女儿私奔这种违反犹太教信仰的背叛行为,而重新设计丰富了夏老抠与仆人之间的矛盾,是对人物规定情境的变动,依然是属于表层结构上的。以上两种改编依然是在元文本的轨道上行进,而人物的主要任务与行动没有改变,从中国传统戏曲与西方人文思想精华两个向度完善丰富了人物形象,的确不失为莎戏曲的一种改编策略。但是到了《惊魂记》处理“三巫神”的多功能性,牵一发而动全身,发生了深层结构上的变化。中国审美体系中的情伦思想与莎剧的人文思想产生了不同侧面的展现,从而脱离了文本间性产生对话。

二、莎戏曲的跨舞台性:“强符号性”背后戏曲美学的自觉过程

一个成功的莎戏曲,其程式并非对元文本仅在文本方面的跨文化表演技术的交织。曾在中国首届莎士比亚戏剧节演出的《终成眷属》(西安市话剧院),剧中人物穿上了中国古代服装。这一尝试在莎剧的中国舞台上屡见不鲜。至少对于中国观众来说,穿上了龙袍的中国帝王便蒙上了封建帝王的色彩,若要一个帝王在舞台上大喊“人生来是平等的”,那么封建主义与人文主义两种不同的意识必然会发生碰撞,这也是显性跨文化面临的困境。正因为程式符号本身具有意义,一方面表演文本与文学文本之间会产生间隙,其后果是关于跨文化戏曲非驴非马的争议,但另一方面在审美意义上又具有不可替代性,这是跨文化戏曲面临的机遇与挑战。在此文中提出的三部作品,则跨过了这道鸿沟,其音舞化所呈现的则是具有中国精神、中国内涵的莎戏曲,戏曲中的行当、程式等是一种天然的行动体,即强符码化的戏剧形态,在演出层次上由导演和演员将行动体与符码化角色区分,去除人物原有的符码另外编码。在此过程中外国人物给予戏曲的符码以更多的内涵,而戏曲的符码相对应地解构了原文本,进行新的戏剧实验。

《无事生非》借用川剧的表演技艺“牵眼线”表现恋爱中的青年男女的炙热感情。第一场中,娄地螯与李海萝目光相遇,李碧翠从两人眼前各牵过一条“丝线”,一拉一弹之间丝线折断,两人从忘情中回到了现实世界,顿觉羞涩脸红。又如,在原剧中,克劳迪奥在教堂婚礼中当众羞辱茜罗,黄梅戏中则改为洞房花烛夜,用“三揭盖头”的传统表演手法。再如第七场中,娄地螯来到李海萝的“坟”前,挥剑劈墓,八位头戴面具,身着素服的女子飘然而来,娄地螯要从中选择一位代替李海萝,其中“瞎眼婆”正是假传死讯的海萝。这种带有仙界重会的大团圆结局是深有中国传统美学意蕴的。

庐剧俗称为“倒七戏”,导演自述要用庐剧的田野方式表现《奇债情缘》①傅成兰.走在庐剧的“田埂”上……《奇债情缘》导演散记[J].中国戏剧,1990:22.,竹竿从舞美设计再到舞台道具不断产生新的内涵和外延。第二场开场剧本提示夏老抠在算账,而导演则设置了一个奇思的场面“竹竿晒钱”。晒钱的荒诞动作作为能指指向夏老抠惜钱如命的所指形象,两者构成了第一级的记号系统,而这个记号在进一步意指的过程中又成为第二级记号系统的能指指向在接受体处使观众意识到金钱将人异化的丑态。接下来,因为一个空竹竿拌了脚,夏老抠忿忿地扔出窗外又恰好被经过的安道岭接住扔了回去。夏老抠对重新回到手里的竹竿感到奇怪又扔了一次,这回差点砸到安道岭,安公子便用“打出手”的技巧踢了回去。在这一系列颇具戏剧性又有程式化的动作中,又作为记号投射到两个人物关系的横组合中,安道岭的“进攻性”与夏老抠竹篮打水一场空的小丑行径得以夸张的具象化。

在中国戏剧中脸谱用于充当复杂与特殊的角色记号。不是所有演员都要勾脸谱,这仅限于净与丑的角色,体面的生与旦是没有脸谱传统的。脸谱通常是非模拟的和独立的相貌要素的整体,它形成一个自我包容的、人为的记号系统。它和中国古代战争中的面具极为相似。戏剧脸谱显然来自由于需要扮演坏人和残忍的角色,需要寻找使他们和其他角色明显区分开来的某种方式。这些企图在战斗中吓唬敌人的描绘着鬼怪与恶魔的面具,其背后有着悠久的传统,并以相当严格的象征主义而自豪。他们本身是合适的,但对于中国戏剧灵活的与不断变化的戏剧空间,它们是不太灵活与刻板的。于是曾经的表演者们想出了勾脸的主意。脸谱的图式与色彩是由演员扮演的剧中人物性格的记号。经过一定时间后,记号将它们普遍组合为与个别戏中特定人物相联系的图式单元与表意符号。不过记号在这些图式中仍保持他们原有的价值。画在演员脸上的图式实质上是剧中人物精神特质的图示。而今天在《惊魂记》中,导演又灵活运用了变脸的形式。在作品中一共出现了两次变脸亮相的时刻。分别是在第四场血剑结束时,妻子齐姜抢过丈夫手中的定国剑下定决心刺杀老国王的一刻;以及在第八场血债中子胤得知子康正是“非女人生”之时,心中建立起的虚假的信念轰然倒塌的时刻。这时的重复不再仅仅是心理变化层面的强调,更进一步与上一次变脸的时刻相互对应:天道好轮回,善恶终有报。《惊魂记》中的子胤将军与麦克白相比,作品中同样着力于心理变化的描摹;同样是着重于表现人之恶的背后除了有自身欲望的膨胀,更有身不由己的悲剧,却能够在戏曲程式的活化运用之后超脱原著的气质,生成戏曲独特的艺术表达。

上述部分以三部作品作为个案考察戏曲对待西方经典作品的跨舞台性思考,而当我们从三部作品创作时间的迭代性上着眼,可以从中发现跨文化戏剧改编过程中在舞台方面的自觉过程。《无事生非》诞生于刚刚进入改革开放时期重新放眼世界的语境之下,其所接受的上乘20世纪初以来戏剧改良思想的浸染,在西剧东渐史的初期对戏曲的影响发生在两个方面:一是从重曲到重戏的变化;二是从戏曲重虚拟向逼真的生活靠拢的戏剧形式变化。《无事生非》中舞美设计的“盈满则溢”正是这种现象的表现之一。李碧翠与白立荻定情过程中,“树丛”道具作为两人躲藏的实体充斥着整个舞台空间,留给演员身体符号空间被挤压。这样以实景道具为主体的舞美设计,走进了生活缺失了意象,是戏曲接受西化过程中幼稚的模仿。再到《奇债情缘》中导演显然意识到了庐剧作为地方戏接受莎士比亚作品过程的主体性,作品从实景设计转化成以竹竿意象的表达。“竹竿”在此时不仅突出了庐剧的地域性,更以一景衬多境,是对传统戏曲舞台一桌二椅设置的创造性转化。正如导演所述:“既然舞台上的山山水水都可以任演员自由表现,为什么大老爷的桌子不能移步而换形呢?我苦苦思索,江南的毛竹蓦然青枝摇曳!”①傅成兰.走在庐剧的“田埂”上……《奇债情缘》导演散记[J].中国戏剧,1990:23.最后到了《惊魂记》更是进一步极简的舞美设计将戏曲独特的审美与国际舞美审美倾向相结合。以一方转台为中心,人物的唱念做打都得以与此空间相结合,“耍翎子”“高台扑虎”“倒食虎”“滑僵尸”是人物之情、表演之技、舞台之美的综合体验,《惊魂记》的中国化程度进入了新视野。因此,从《无事生非》到《奇债情缘》再到《惊魂记》展现了西剧东渐史的自觉历程。作为更有力的证明,2001年演出的越剧版《马龙将军》与2013年的徽剧版《惊魂记》实际有着一脉相承的关系,一部作品从跨文化传播到跨剧种移植,更是一种自觉中国化的表现。

文本与舞台正是考验一部作品艺术性的两个重要维度,本文从这两个视角展开,所考察的不仅仅是三部作品艺术性的承造,更是在历史的比较视野中,考察跨文化戏剧史的中国化历程。以《无事生非》为开端,经过了《奇债情缘》有进步的过渡,再到《惊魂记》的新视野,戏曲改编莎士比亚作品给出了可喜的答卷。而《无事生非》《奇债情缘》《惊魂记》这三部作品作为曾经的成功案例之间的共通性给予我们的思考是:戏曲可以在传统审美习惯中葆有生命力,也同样可以在新的接受中新生。对莎士比亚剧作的对话,首先是我们的视界与莎士比亚视界的融合指向作品的未来,其次更是今天的视界与传统戏曲视界的融合指向戏曲本体的可能性。传统是开放的,它不断与我们对话,从而产生新的意义。在这种意义上,莎士比亚戏曲改编的创作是一种理解,一种超越并将产生新的循环。