《沙家浜》不同版本中的“阿庆嫂”形象嬗变

张文莉 耿维蔓

摘 要: 《沙家浜》作为大众耳熟能详的文艺作品,在不断改编与再度创作中,衍变出不同的版本。以往对《沙家浜》的研究集中于历史考证、文本对比、艺术评析等方面,对承载主题的人物特别是主要人物“阿庆嫂”及相关情节、活动的研讨较为匮乏。依据沪剧《芦荡火种》、京剧定型本《沙家浜》、电视剧《沙家浜》三种不同版本类型,發现“阿庆嫂”在动作、语言、“江湖”气质、剧中地位等人物属性和妆容、布景、灯光、道具等舞台美术设计、镜头拍摄等艺术技巧方面均发生了不同程度的变化。叙事机制的差异带来了“阿庆嫂”形象的变迁,这一变迁的背后是时代更迭下的政治意识形态、商业文化与观众接受心理三者间的持续博弈。除此之外,作家个性对创作(改编)的影响、地域文化与文学的关联等更为不易被关注的因素也会对文本改编产生一定的影响。

关键词:红色经典;《沙家浜》;版本变迁;阿庆嫂;大众传媒

中图分类号:I206 文献标志码:A 文章编号:1674-7356(2022)-01-0031-08

《沙家浜》最初是由上海沪剧团根据崔左夫《血染着的姓名——三十六个伤病员的斗争纪实》进行集体艺术加工创作,文牧执笔而成。1960年公演时,原名《碧水红旗》改为《芦荡火种》,是《沙家浜》的最初版本。期间历经三次重版①,终于1970年, 《红旗》第6期发表了京剧《沙家浜》的定型本。经过“文革”后的沉寂,1980年代以来“样板戏”回潮;世纪之交,红色经典改编风潮愈演愈烈。先是2003年薛荣的同名中篇小说《沙家浜》发表在《江南》第1期,后有2006年沈星浩导演的电视剧《沙家浜》上映。其后京剧版本被移植于锡剧、豫剧甚至多媒体歌舞剧等剧种,在多次编排中产生差异。无论如何修改与创新,故事核心始终为阿庆嫂在党的领导下开展地下斗争工作,围绕于此设置戏剧冲突,让她在敌伪之间斡旋,成功保护18位新四军伤病员躲过敌人搜查并安全转移,保留了革命火种,最终一举歼灭敌人。以阿庆嫂为中心点串联起湖边的春来茶馆、走方的江湖郎中、江南丝竹的小堂名、跑码头的戏班子,点染出一幅民间浮世绘。

目前学界有关《沙家浜》的研究,涵盖历史考证、文本对比、艺术评析等多个方面。在历史考证方面,有对郭建光等角色原型为何人及抗战岁月的追索[1-2],也有汪曾祺、迟金声、谭元寿等参加改编的文艺工作者的回忆[3-5];文本对比上,学者多注重于《沙家浜》体系内不同版本、不同文类的对照研究,如张节末、黄擎、马西超等人选取沪剧、京剧或小说等多个版本进行细致对比,以此发现其中的差异性[6-8]。而艺术评析上,如齐昱针对剧本的情节设置、戏剧结构、主题思想、人物形象、文学语言五个方面对其赞扬[9];还有如焦红涛、刘阳杨、惠雁冰等学者将创作和改编与政治意识形态相关联[10-12],认为其在顶层预设中就已显露端倪,这一观点推动研究走向深入。具体到《沙家浜》中的女性形象探讨,如陈吉德、李松等从性别视角指出女性即使成为“英雄”,依然没有摆脱男性话语的束缚和凝视[13-14],是从宏观层面给予关照;而在微观领域,对于阿庆嫂形象在不同版次中产生的细微变化及原因还有可探讨的空间。在众多版本中,本文选择沪剧《芦荡火种》、京剧《沙家浜》、电视剧《沙家浜》三个具有典型意义的文本,分析不同类型下的“阿庆嫂”形象存在着的可察变化。

一、美术设计方面的更迭

首先,在妆容上有差异性。“一个艺术品的实体就是他的视觉外观形式”[15],外形是观众最先能感受到的部分。正面人物均浓眉大眼、面色红润,身姿挺拔、昂首挺胸且衣着整洁。同时丑化反面人物,他们或是肥头大耳,或是贼眉鼠眼,形容狡诈猥琐,以此来衬托正面角色的标致。“样板戏”中的女性普遍呈现出“雄化”和“女性意识”消失的趋势②,《沙家浜》相比于其他“样板戏”,在一定程度上有意地凸显了女性特征。头发作为女性性征之一,特意让阿庆嫂的长发簪起,显得利落又不失风韵。由于戏曲属于舞台艺术,人物的妆容较浓丽,带有脸谱化的特征,到了电视剧里,就淡雅自然许多。

沪剧中阿庆嫂共换三套衣服,第一套上着酞青绿斜襟,配土红袖套,戴钢蓝色围裙,下穿天蓝色长裤,这一套是纯色的;第二套全身为蓝色,斜襟和围裙上带有中式传统印花图案;第三套是在胡传魁③结婚时穿的酒红斜襟,搭配明黄色衣线。京剧承袭了这三套服装,多了一套白底蓝纹斜襟。而电视剧中阿庆嫂的服装虽颜色基本没有变化,但增加了带有民族与古典特色的花纹,显现出水墨交融的柔美。相比于阿庆嫂的衣服崭新整洁,其他人物的服装上或是偶有补丁,或是颜色暗淡从侧面展现主角光环。低调简朴的服装、传统典雅的纹饰,强烈地调动观众的视觉感知。

其次,特定的物品或道具具有象征意义。在沪剧中,春来茶馆的“红灯笼”具有象征意义(图1)。阿庆嫂叮嘱指导员“只要看见春来茶馆升起红灯,就说明鬼子已经走了,我们会派老百姓来接应你们的。”[16]18这句话对沙七龙也说过, “同志们看见了红灯,就晓得党和群众来接应他们了。”[16]83而当红灯真的挂起,战士们的心情是兴奋而紧张的, “喜望红灯心明亮,只等佳音脱险境。”[16]86看到红灯收下后,便慌张不安, “收红灯,暗向我们报凶讯。”[16]87指导员立即让众人进芦苇荡观察敌情。沙七龙想让战士们转移到红石村时,郭建光拒绝的理由便是阿庆嫂的红灯挂上又收下,说明形势险恶,船已被敌人发现,不能贸然行动,需要沙七龙、叶思中施以巧计,转移敌人注意。所以新四军伤病员和百姓的行动在一定程度上是要听从阿庆嫂指挥的,要根据红灯升落判断形势、调整对策。

在现代京剧观摩大会演出结束后,这种设置与[瓮中捉鳖]等情节被一起认定为隐喻地下工作领导武装斗争而有待更改,所以在京剧中不再有红灯笼的出现。

到了京剧、电视剧中,具有象征性的物件是茶馆门前的“茶”字招牌。上书黑色三字,上行“春来”,下行“茶”字,寓意不言而喻,代表春来茶馆。招牌的底色是红色并包围了“茶”字,象征着中国共产党对茶馆的保护及强大的领导力量。

京剧中,阿庆嫂一边思索如何应对伪军,一边将招牌擦净,怀抱在胸前,想起毛主席的教导,给予她智慧和力量(图2)。阿庆嫂擦拭好后又将它挂到柱子上。背景为春来茶馆时,“茶”字招牌一直挂在门口,十分醒目。

电视剧第一集第一个镜头,就是阿庆嫂在擦拭招牌(图3), “这招牌就像人的脸面,得天天洗,天天擦,这样人家看着舒服,自己心里更舒服”,对于茶馆的爱护可想而知。日寇来扫荡沙家浜时,中了“空城计”的小野气急败坏地把这个招牌带走了,影射着对阿庆嫂身份的怀疑,意图毁坏春来茶馆。后来小野和邹翻译为了找到新四军伤病员的驻扎地,特意来拉拢阿庆嫂。为表现自己道歉的诚意,小野带来一块新的招牌并亲自挂在门口。当他们走后,阿庆嫂厌恶地吩咐伙计将这块牌子当柴火烧掉,象征着与敌人的势不两立、誓要消灭。阿庆嫂的养子阿福在完成护送感染伤寒的小王同志到常熟的任务后,应指导员之令在陈玉科茶庄休息,其间看到桌子上的木板,便用随身携带的刀雕刻起来。但他不幸感染伤寒,怀抱着未完成的“茶”字招牌而亡。这一情景意在渲染阿福对春来茶馆和阿庆嫂的忠心,未雕刻完成的“茶”象征着未竟的抗战伟业(图4)。

由此,红灯笼向“茶”字招牌的转换,巧妙地避开了有关政治意识形态的纷争,而引向同仇敌忾、尽忠尽责的民族大义。

第三,背景设置上有变迁。色彩的调和或对比是形式美的一种审美特征。“一幅画采取极端对立的一对颜色作为构图的基础,形成一种戏剧性的对比,使人在构图整体的平衡中感觉到这种对比的紧张性。”[17] “样板戏”通过灯光的明暗来反映出人物的好坏。正面人物多站在光线充足之处,反面人物站在灯光不足或背光处,便于观众快速区分敌我。色调,意指“构成画面、一个场面、整个影片或文本的总的色彩特征和倾向。”[18]用带有倾向性的打光构成明暗不同的色调,以此给角色贴上标签。

沪剧中舞台较为简单,背景以黑色为主,在灯光上,不同阵营的人物获得的光线区别甚微。“样板戏”阶段差异显著,如[授计]一节:阿庆嫂站在桌子左边;沙四龙在中间,趴在桌子上;刘副官背对观众,坐在桌子右面。三人的位置巧妙而有隐喻,在观众视觉上形成了一条对角线。阿庆嫂和沙四龙在一方,刘副官在另一方,这就使阿庆嫂正面面对观众,光线充足、光亮饱和;刘副官在阴暗处,衬托角色的狡诈。全剧中阿庆嫂几乎全部是正面面对观众,仰视视角;胡传魁、刁德一等反面人物多背向或侧身对观众,俯视视角。

不仅如此,正面人物多在白天出场,如郭建光等新四军伤病员和沙奶奶在[你待同志亲如一家]等唱段中表现“军民一家”的主题时,布景为“朝霞映在阳澄湖上”;即使是阿慶嫂在茶馆外的独白,也打足了灯光,在“乌云压顶”的氛围下,远处有日光投射而来,有即将“拨开云雾见天日”之感。但日寇或“忠义救国军”出现时便天色转阴,有“黑云压城”、浓云薄雾之象。莱夫·贝尔提出“有意味的形式”,意指“美”是“有意味”、有意义的。阴谋都在夜晚产生,奸佞只能活动于黑暗的角落里;以阿庆嫂为代表的正面人物沐浴在朝阳下,反“扫荡”在白天进行;很显然蕴含着邪不压正,光明必将战胜黑暗的旨归。

由于传播媒介发生变化,沪剧和京剧都属于舞台表演艺术,受制于空间和时间影响;而电视剧不受此限制,可以实地取景、镜头拼接。这就造成了审美意识的差异,虽然三者共同的任务是“化身成角色”,但戏曲追求的是演员呈现出的舞台表演美,电视剧更看重镜头转换过程中的画面美;随着背景画面的大量增加,色彩也变得丰富,翠绿的芦苇荡、湛蓝的天空、碧波荡漾的湖水,“画出了锦绣江南鱼米乡”[19]12。值得一提的是,电视剧在一定程度上沿用了“样板戏”的表现方式,体现江南美景的时刻一定是通过正面形象来表现,如阿庆嫂和阿贵从常熟城顺利为伤病员取药归来,绕过一丛丛芦苇,撑一蒿小船划行而往,这是在白日晴天;刁德一封湖火烧芦苇荡是在深夜,火把围绕着他,一束束火光簇拥下,他的脸庞更显可怖。很明显,这种处理方式是凭借色调的渲染给观众制造视觉想象的空间。

二、人物描写与江湖气息

首先是形体性动作幅度的变化。焦菊隐在《中国戏曲艺术特征的探索》中总结了戏曲动作的三个特点,程式化、虚拟化、节奏化[20]。所以沪、京剧中,阿庆嫂的表演带有夸张与符号化的特点。最具说明意义的是洪雪飞饰演的阿庆嫂,脚下的步伐随着戏剧情节的转换而变化。一出场就是快步上台,向两边观察有没有敌情,脚步始终在移动,但却看不出想要躲避的情态;通知指导员日寇要前来“扫荡”时,脚步急而不慌,大步向前、步履稳健;面对刁德一的包围封锁,她脚步放缓,思考保护伤病员的对策;迎接战友时,她快步上前,神采奕奕;脚下停顿的片刻,代表获悉敌情或有突发情况以调整应对。在舞台表演中,她始终在走,或是犹豫,或是坚定;时而急切,时而从容;有时故作张扬,有时片刻停息;她的台步铿锵有力、顿挫有致,步步入戏,步步关情,将阿庆嫂的心态和思想情感通过台步流露出来。

在舞台上,着重表现的是演员的全身像,所以凸显台步;而镜头下的阿庆嫂更多的是半身像的近景,脚步的位移不再重要,以面部和肢体的动作来流露思绪。

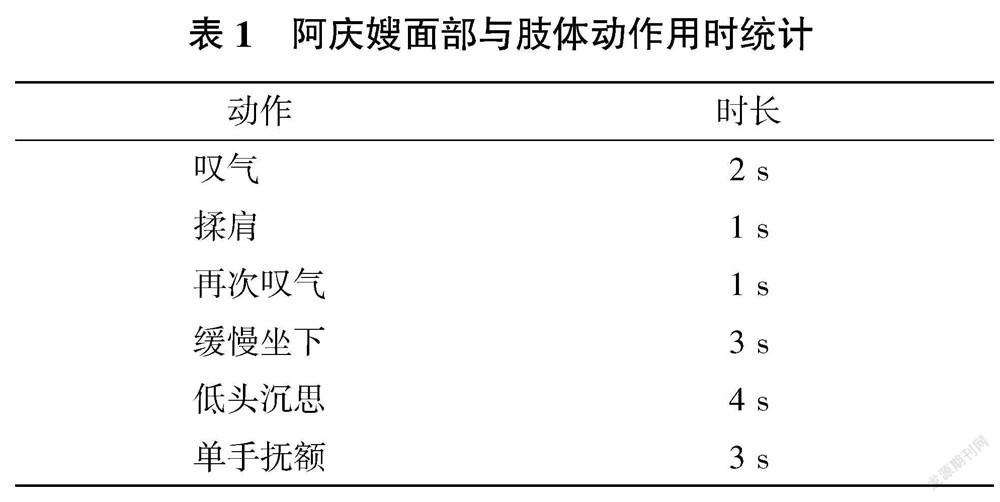

电视剧第3集,从清晨周旋至深夜的阿庆嫂送走胡传魁后,表现出如下动作(见表1)。阿庆嫂的视线没有和观众交流,以近景镜头细腻地展现她的疲惫劳累。

其次是乡音土语的趋弱。在《芦》中,阿庆嫂的念词涉及大量的江沪方言且夹杂着浓重的乡间口音。如对于胡传魁是路过沙家浜还是长期驻扎这一疑问没有解开之时,自语道“还没有弄清爽”[16]28,同样的场景,京剧里变为“胡传魁这一回来,是路过,是长住,还不清楚”[19]23,虽然“清楚”与“清爽”一字之差,但普通话与方言的区别立竿见影。

阿庆嫂针对不同群体有着不同的称呼和语气。如对老者的招呼, “三婶婶,

在京剧中,受主要改编者汪曾祺的影响,阿庆嫂的念词变得诗意化。同样面对胡司令手下⑤的刁难,刘副官解围后, 《芦》是“没有关系,一朝生,两朝熟。(对天子九)大阿哥,等一歇到茶馆里来吃杯茶。”转而对刘副官说, “侬晓得格,我是不欢喜用胡队长的大帽子来压势⑥人格”[16]29;在京剧中是“没什么!一回生,两回熟嘛,我也不会倚官仗势,背地里给人小鞋穿,刘副官,您是知道的!”[19]24台词变得简练,且稍长些的句子,两个半句字数相对,更加文雅化。这一特点在定型本中随处可见,最为人称道的便是[智斗]一段。沪剧中阿庆嫂回应刁德一质疑的是“摆出八仙桌,招接十六方,砌起七星炉,全靠嘴一张。来者是客勤招待,照应两字谈不上。”[16]35京剧中念词化用苏轼的诗句, “垒起七星灶,铜壶煮三江。摆开八仙桌,招待十六方。来的都是客,全凭嘴一张。相逢开口笑,过后不思量。人一走,茶就凉。有什么周详不周详!”[19]30

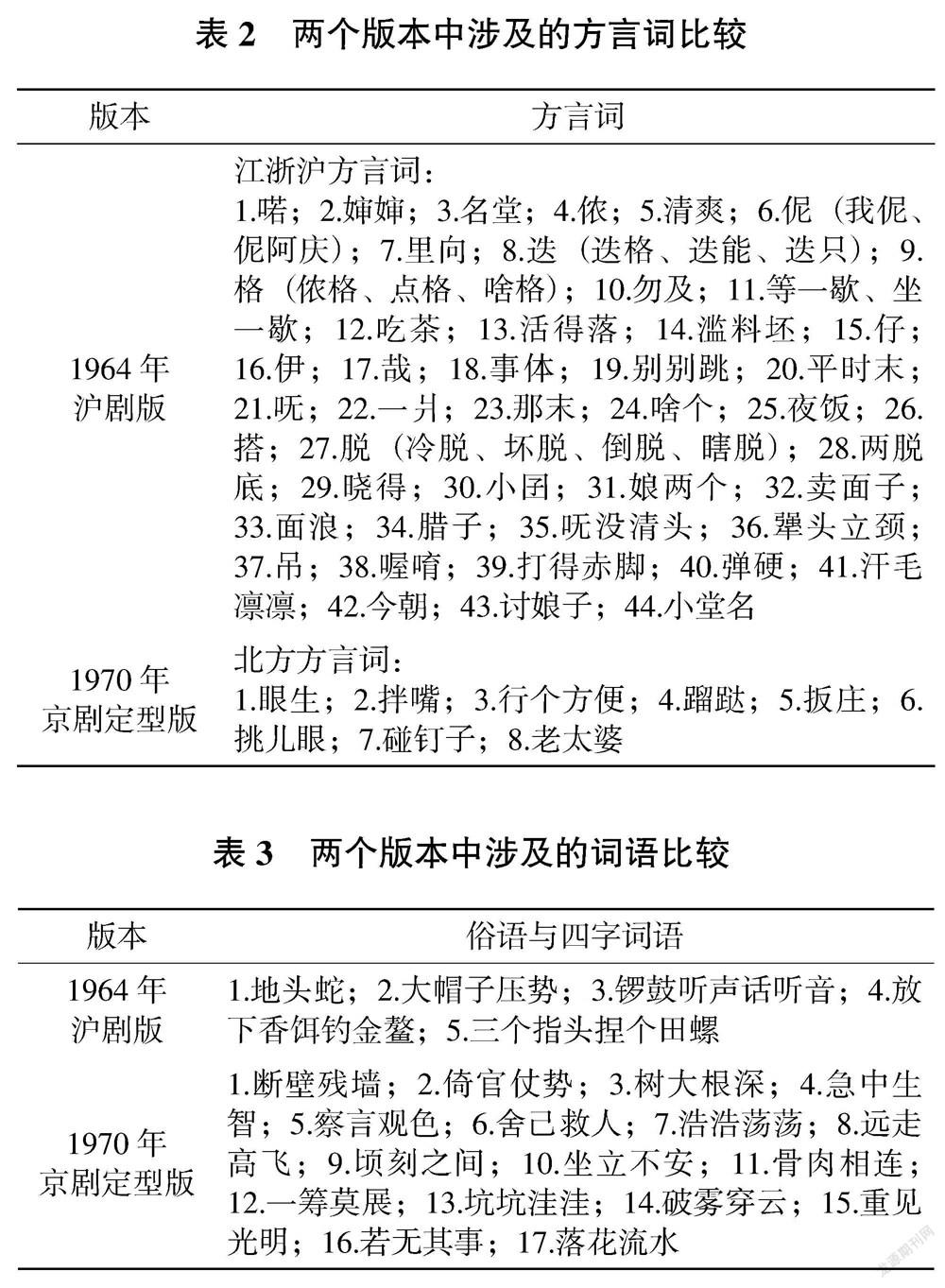

电视剧里,阿庆嫂的语言多为普通话、书面语,口语色彩较浅淡。呈现出从沪语乡音向北方官话(见表2),俗语向成语、书面语过渡的趋势(见表3)。

第三是“江湖”气息的上升。江湖与庙堂始终是中国文学中不可或缺的母题,在三个版本中均保留了阿庆嫂作为生意人的伶俐敏捷,只是程度不一。三版都出现了当“老顾客”胡传魁到春来茶馆喝茶时,她让座、倒水、端茶、递烟、奉承,动作娴熟、一气呵成,将商贩的殷勤周全这一职业特点毕现。这些情节带有“江湖”气息,却又不会让人心生嫌恶。正如陈思和所言, “除了《海港》那種次劣的宣传品外, (‘样板戏)大都来自民间的文化背景。京剧本身是民间文化中的精致艺术,它的艺术程式不可能不含有浓重的民间意味。”[21]

沪剧【序幕】里阿庆嫂和沙七龙在阳澄湖边小路与陈天明等人接应时以鸣掌三声为信号,浓密的芦苇、幽黑的小径、特定的接头方式,都带有神秘气息;为了展现作为老板娘的待客之道,阿庆嫂希图留胡传魁和刁德一吃晚饭;为胡传魁操办婚礼,到苏州定打唱、去杭州定纱灯、写信叫姨夫从上海来此地办酒席,是因为“我和他们江湖来往有交情”[16]101;面对日寇的突然扫荡,让沙老太关照村里人,把值钱的东西藏起来,人也要躲起来, “特别是年轻的妇女和姑娘们更要躲起来”[16]17,在如此紧张的时刻,阿庆嫂能够想得十分周全,可见其经受过重重历练。

在京剧中,一位少女面临刁小三的纠缠欺负寻求阿庆嫂的帮助,尽管阿庆嫂还不认识刁小三,但通过他穿的军装就已判断出他是胡传魁的部下。阿庆嫂表现出镇定自若之态,果断将她护在身后。对刁小三说“得啦,得啦,本乡本土的,何必呢!”[19]23说明三人地域上的关系,都是同乡;进一步邀请刁小三进来“吃杯茶”,拉近和刁小三的关系;面对“老刘”的突然出现,在得知他当上副官后,向他道喜;听到刘副官向刁小三说“都是自己人”,确认他们是一伙,虚与周旋;少女想要回自己的包袱,她便半开玩笑地说“他哪能要你的包袱啊!(向刁小三)跟她闹着玩呢,是吧?”还向刘副官示意,让他说出“(向刁小三)闹着玩,你也不挑个地方!”[19]24既保护了少女的安全、要回了她的包袱,又照顾了刘副官和刁小三的面子,简洁明快地打了圆场。

电视剧里小白、赵镇长及一位乡民陪胡传魁打麻将。胡传魁连连输掉赌局,匣子里的钱变得一干二净。颜面尽失的胡传魁赌枪赌子弹,甚至要赌命,气氛极其紧张。这时阿庆嫂急忙赶来替胡队长找了一个体面的台阶,说他是听信算命先生的话,让他今天“只能输不能赢,要输得干干净净,破财消灾”,并把自己的一笔钱送给胡队长,假称是他在茶馆预存的。还让胡传魁把已经上了子弹的枪收起来,以免影响茶馆的生意。这既给足了虚荣爱财的胡传魁面子,又掩护了小白地下联络员的身份,同时还符合阿庆嫂“生意人”的设定。这一斡旋之举,显示出身在“江湖”的阿庆嫂的机智灵活。

电视剧延续了《芦》中[聚歼]的情节,胡传魁让阿庆嫂来帮忙张罗自己和陈丽丽的婚礼。这一场中,她带领新四军化装成鼓手等送亲队伍混入刁家大院。陈设上,大门对称贴上红色“双喜”剪纸、挂红灯笼、院内悬挂红帷帐。还增加了放鞭炮接亲、摆设果盘、接受贺礼的登记台、新人“拜堂”等中式婚礼细节。利用传统的婚礼习俗将民间色彩最大化。在这期间阿庆嫂周旋于各方阵营之中,虽然结尾仍突出武装斗争的必要性,但奇袭敌巢、瓮中捉鳖之计,使“伪装”、 “道魔斗法”母题与现代革命题材吻合时,没有一丝违和,也带领观众走向“善/恶”对立的传统道德评判模式。

在婚礼前和进行时,阿庆嫂周旋于各方力量中间,满口答应胡传魁帮忙张罗的请求,面带笑容地表示让他放心,自己一定会尽心尽力;一边又阻拦胡家老爷和胡传魁发生冲突,对他说的是“你听我的,你先回去,我跟胡司令谈谈”,充分尊重胡传魁的身份;等胡老爹离开,她转身就对胡传魁说“结婚是件好事”,将胡老爹来的原因归结于“这事太急了,他一时转不过弯来”,意图套问出胡传魁着急结婚的由头。在婚礼当天,剧情达到高潮,阿庆嫂发挥纽带的作用,连接各点。在婚礼进行前,她先为程书记等人望风,背对着他们站在窗口向外望,在得到程书记的命令——以阿庆嫂的白手绢为号后便前往刁家大院。在屋内指挥伙计摆设物品、热情迎接宾客,又不忘派阿贵观察刁德一的动向,告知化装前来参加婚礼的郭建光敌情。紧接着趁婚礼间隙到刁家大院后面的码头举起白手绢发动进攻信号。最后,挑明陈丽丽日本特务的身份,眼神示意阿贵用木棍击晕。在这一集中,阿庆嫂身兼多重身份,既是热情待客、帮忙张罗的老板娘,又是暗中观察、捣毁敌穴的地下联络员。这样的身份转换对阿庆嫂是极大的考验,将她周旋于敌酋匪首之间的勇气智慧和八面玲珑的商人特质展现得淋漓尽致。

三、人物地位、关系与主题指向

(一)阿庆嫂地位的转变

毋庸置疑,三版的主线为“革命武装斗争夺取胜利、党的领导的正确性与合法性”,但这大的模式下有着不同的组合,它“既复杂又灵活,大模式中包含小模式,每个模式都以不同的方式为不同的社会文化群体在不同的背景下激发其他模式或与其他模式相关联。”[22]

在沪剧中是江湖传奇模式,仅从[前言]就可辨出端倪, “《芦荡火种》写的是抗日战争时期,我新四军某部在一次转移时,留下了十八名伤病员,他们在群众的掩护支持下,保存力量,并且发展壮大,最后获得胜利的故事。”[16] I细读介绍,“新四军某部”、 “群众”都是模糊用词,只有“阿庆嫂”是唯一确指的个体,且在[人物]处位列第一。在京剧中是革命政体叙事,书中附带的九段情节梗概中,以阿庆嫂为主语的只有一节,其他被程谦明、郭建光、新四军伤病员、沙家浜人民所代替; [人物表]里“郭建光”成为第一。电视剧是大众文化模式,片头里首先出现的是阿庆嫂,但[领衔主演]中位列首位的是陈道明(饰刁德一),这是由商业市场决定的,是对大众消费观念和审美品位的主动迎合。章学诚说“史书不可无人物表”,对《沙家浜》这样根据史实改编的戏剧同样适用。作为“戏剧文本第二层次”[23],从此处就能发现区别。从整体看,结构也有所变动(见图5—7)。

(二)女性群像的展演

在沪、京剧中,阿庆嫂一枝独秀,是不可动摇的“灵魂”所在。到了电视剧中则有更多的女性面貌变得清晰,由单一走向多元。

沙奶奶之前的作用是体现“军民鱼水情”,宣传党的政策;电视剧中对她描写丰富了许多,家庭的温情滋润着她。一出场便是给害了痨病的儿子沙三龙熬药,不辞辛劳地细心照顾。当得知沙三龙被刁小三按于水中,不幸溺亡后,沙奶奶当场晕厥,这样的安排符合一个母亲骤然失子而难以接受的常情。回家的沙四龙得知原委后怒火中烧直奔刁家大院报仇。沙奶奶醒来后了解到仅有的儿子也可能命丧刁家,不顾自身安危欲与刁家冒死一拼。沪剧沙老太对于七龙承担高风险的进入敌人封锁区并运船任务、京剧中四龙参军是没有犹豫的,“就让他迭能做吧!”[16]82。但在剧中流露出对于沙家“香火”难以传承的隐忧和出于母爱的不舍,将乡间老妇的思想活动描摹得更为贴切。

在感情戏的设置上,秀子的出场让观众眼前一亮。她精心照顾病倒的沙奶奶、陪伴沙四龙成长与他共患难,希望和他一同加入新四军,成为他“近旁的一枝木棉”。“草包司令”胡传魁的原配黄春并非等闲之辈。虽然爱财但胸怀大义,在结婚当天支持胡传魁率领手下进常熟城攻打日寇,内心不舍但忠贞爱国;看到胡和陈丽丽的亲昵举动,嫉妒之情顷刻爆发,又被胡破口大骂,羞愤至极撞墙而死,其刚烈的性情可见一斑。无论是沙奶奶,抑或是秀子、黄春,都给观众留下了深刻印象。

四、结语

“舞台小天地,天地大舞台”。综合三种版本可以看到,这一“红色消费”是不同时代下政治权力、商业生产以及大众心理综合因素杂糅、博弈而产生的结果,是政治、经济与文化的三角制衡。“红色经典”的不断“翻红”显示出民众的悖论式心态:一方面希冀重塑“英雄”无坚不摧的“伟力”,另一方面则企图解构“英雄”不可亵渎的“崇高”。“多数历史片段可以用许多不同的方法来编织故事,以便提供关于事件的不同解释和赋予事件不同的意义。”[24]阿庆嫂的“英雄”形象在同一“话语讲述的年代”的框架中产生不同的变化。“样板戏”阶段修改的重心在“删除英雄身上的人情味、女性美和传奇性”[25]。而大众文化背景下,这些曾经被抹去的色彩可以被重新勾勒图绘,她并非“铁娘子”,也有软弱无助、疲惫不堪之时,“情感”也不再成为“禁区”。时代变迁,语境更迭,但向善向美始终为人类本性和推动社会进步与发展的驱动力,对于“英雄”的塑造应是不变的主题。

注释:

① 分别为1965年3月18日—20日, 《人民日报》 刊发的初改本;1965年5月,中国人民戏剧出版社出版的修改本以及1967年5月31日《人民日報》刊发的已被确定为“样板戏”的版本。

② 据笔者整理,持有这种观点的论文大致如下:宋光瑛《银幕中心的他者: “革命样板戏电影”中的女性形象》, 《文艺研究》,2007年第4期。金丹元、许苏《重识“文革”电影中的女性形象——兼涉对两种极端女性意识的反思》, 《当代电影》,2010年第4期。黄巍《“文革”时期女性形象政治化研究》,首都师范大学博士学位论文,2012年。盛晓玲《时代、政治与男权文化的合谋——女性主义批评下的“革命样板戏”》, 《四川戏剧》,2013年第5期。刘星《革命样板戏的女性身体叙事》,湖北大学硕士学位论文,2013年。陈莎莎《不爱“红装”爱“武装”——以1949—1976年女性媒介形象为中心的考察》, 《百家评论》,2018年第6期。杨增莉《中国女性英雄艺术形象研究》,上海师范大学博士学位论文,2018年。

③ “胡传奎”一名在不同版本中有所变化,沪剧中称“胡传奎”,京剧、电视剧中是“胡传魁”。

④ 转来了?——你们回来了?

⑤ 沪剧里是天子九,京剧中是刁小三。

⑥ 压势——欺压的意思。

[参考文献]

[1] 苏振兰. 刘飞:《沙家浜》中郭建光的原型[J]. 党史博采(上),2020(8):56-61.

[2] 董保存. 一颗子弹头的传奇——《沙家浜》与第二十军首任军长刘飞的故事[J]. 党建,2019(2):42-43.

[3] 郜元宝. 汪曾祺结缘上海小史[J]. 扬子江评论,2017(4):5-17.

[4] 迟金声,刘福民. 从《芦荡火种》到《沙家浜》[J]. 中国戏剧,2009(10):56-57.

[5] 万伯翱. 我所结识的谭元寿[J]. 中国京剧,2021(1):16-19.

[6] 张节末、彭俊. 样板戏话语体系的形成——以《沙家浜》版本变迁为例[J]. 贵州社会科学,2016(4):53-62.

[7] 黃擎,叶沈俏. 京剧“样板戏”《沙家浜》版本分析[J]. 中国现代文学研究丛刊,2014(6):76-86.

[8] 马西超. 从《沙家浜》到“沙家浜”——版本沿革中革命话语体系的变奏[J]. 西安电子科技大学学报(社会科学版),2006(5):98-102.

[9] 齐昱. 京剧《沙家浜》剧本的文学价值[A]. 中国戏曲学院.京剧的文学·音乐·表演(上)——第六届京剧学国际学术研讨会论文集[C]. 中国戏曲学院:中国戏曲学院研究所,2015:14.

[10] 焦红涛. 《沙家浜》重写中的文化冲突[J]. 文艺争鸣,2011(3):151-154.

[11] 刘阳扬. 汪曾祺改编《沙家浜》的背后——透视当代文艺中地方权力的政治博弈[J]. 当代作家评论,2013(3):169-178.

[12] 惠雁冰 .“样板戏”:高度隐喻的政治文化符号体系——以《沙家浜》为例[J]. 文艺理论与批评,2006(3):41-47.

[13] 陈吉德. 迫害与拯救——论样板戏的性别叙事模式[J]. 南京师范大学文学院学报,2013(2):159-164.

[14] 李松. “样板戏”女性形象的历史反思[J]. 海南大学学报(人文社会科学版),2013,31(2):13-18.

[15] 阿恩海姆. 艺术与视知觉[M]. 北京:中国社会科学出版社,1987:623.

[16] 上海市人民沪剧团集体创作、文牧执笔. 芦荡火种[M]. 北京:中国戏剧出版社,1964.

[17] 鲁道夫·阿姆海恩. 色彩论[M]. 昆明:云南人民出版社,1980:40.

[18] 尹成君. 色彩与中国现代文学[M]. 北京:北京语言大学出版社,2014:25.

[19] 北京京剧团集体改编. 沙家浜:革命现代京剧[M]. 北京:人民出版社,1970.

[20] 焦菊隐. 中国戏曲艺术特征的探索[J]. 戏剧艺术,1979(Z1):27.

[21] 陈思和. 陈思和自选集[M]. 桂林:广西师范大学出版社,1997:216.

[22] 詹姆斯·保罗·吉. 话语分析导论[M]. 重庆:重庆大学出版社,2011:84.

[23] 曼弗雷德·普菲斯特. 戏剧理论与戏剧分析[M]. 周靖波,李安定,译.北京:北京广播学院出版社,2004:19.

[24] 海澄·怀特. 作为文学虚构的历史文本[A]. 张京媛主编.新历史主义与文学批评[M]. 北京:北京大学出版社,1993:163.

[25] 吴娱玉. 论样板戏“英雄典型”及其艺术偏差——兼论样板戏实验的美学成本[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版),2015,30(3):101.

The Image Evolution of "Aqingsao" in Different Versions of Shajiabang

Zhang Wenli, Geng Weiman

(College of Humanities and Law, Yanshan University, Qinhuangdao, Hebei 066004, China)

Abstract: As a well-known literary work, Shajiabang has evolved into different versions in the continuous adaptation and re-creation. Previous studies on Shajiabang focused on historical textual research, textual comparison, and artistic commentary. There was a lack of research on the characters, especially the main character "A Qingsao" and related plots and activities. Based on the three different versions of the Shanghai Opera Sparks of Revolutions At Reed Marshes, the Peking Opera finalized version Shajiabang, and the TV series Shajiabang. It is found that "A Qingsao" has unique character attributes in terms of action, language, "Jianghu" temperament, and status in the play. Meanwhile, artistic skills such as makeup, scenery, lighting, props and other stage art design, and lens shooting have undergone varying degrees of change. The difference in narrative mechanism has brought about the image change of "A Qingsao". The factors behind this change are the continuous game between political ideology, commercial culture and audience acceptance psychology under the changing times. In addition, the influence of the writer′s personality on the creation (adaptation), the relationship between regional culture and literature, and other neglected factors will also have an impact on the adaptation of the text.

Key words: red classics; Shajiabang; version change; A qingsao; mass media