虚拟社区意识、使用行为与移动政务平台持续使用

翁士洪 周含笑

摘要:移动政务是政府面向公众提供公共服务的新模式,如何使移动政务平台被公众接受并持续使用是政府在数字时代应关注的一个重点。采用虚拟社区意识理论(SOVC)以及技术采纳与利用整合模型(UTAUT2),利用一项上海市问卷调查数据,运用结构方程模型探究虚拟社区意识在移动政务平台使用行为与持续使用中的作用机理。研究结果表明,虚拟社区意识与移动政务平台使用行为之间的直接联系是显著的,虚拟社区意识与移动政务平台持续使用意愿之间呈正相关,而移动政务平台的使用行为与持续使用意愿没有显著相关性。基于研究结果与现有的理论基础,探讨对我国移动政务建设的启示与对未来研究的展望。

关键词:虚拟社区意识(SOVC);移动政务;持续使用意愿;技术采纳与利用整合模型(UTAUT2)

中图分类号:C915 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2022)01-0078-015

一、研究背景

互联网技术正在深度地变革着公共治理,尤其随着移动互联网时代的到来,越来越多的人有了使用移动政务平台的需求,这对政府治理创新和数字政府治理提出了新的要求。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)最新发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》的统计,截至2020年12月底,我国手机上网用户数达到了9.86亿,网民使用手机上网的比例达99.7%,我国在线政务服务用户规模达8.43亿,占网民整体的85.3%,可见移动政务成了公众最普遍的在线政务服务使用行为。①“互联网+政务”的理念使政府部门网络平台的合作深化,政务服务流程改革深入,政务服务效率提升。从传统纸质媒体到政务微博、政务微信,再到政务APP,形成了“两微一端”的移动政务平台模式。政府数字化转型与服务型政府建设一直在不断地进步,公民与政府之间的距离不断缩小。一场突如其来的重大突发公共卫生事件更是极大地促进了公众对政务公开与线上政务服务的需求,将移动政务平台在突然间推向了疫情防控工作的前台。然而,与此同时也显露出不少地方政府治理中的现实问题。

在理论上,政务服务平台等媒介使用一直是数字政府治理学界比较重视的研究领域,其中以公众为中心是在线政务服务的核心理念,①已有研究表明,公众的信息需求能够影响其对政务媒介使用偏好。②首先,有许多地方政府已将社交网络应用于移动政务平台,作为改善与公众的交流沟通和提高公众信任度的方法,促进政务透明度和公众的参与;其次,移动政务作为政府提供公共服务的新模式,是面向公众的,其能否得到广泛的采纳、使用和扩散取决于用户的使用意愿;最后,移动政务平台在新冠肺炎疫情期间得到广泛应用并加速发展,现在我们需要关注的不仅仅是如何更广泛地使用,更要关注如何完善平台的成熟度与易用度,提高服务质量,增加用户黏度。如何做到移动政务平台以公众为中心、及时满足公众需求、让公众持续使用仍然是一个挑战。

那么,我们不禁要问,是什么因素在影响公众对移动政务平台的使用行为?公众持续使用移动政务平台的意愿由什么决定?解答这些疑问对于移动政务的建设与发展会有一定的帮助与启发,有益于提升公众的移动政务平台使用意愿和对公共服务的满意度。基于以上考虑,本研究借鉴虚拟社区意识理论(SOVC)及技术采纳与利用整合模型(UTAUT2),着重探讨公众對虚拟社区的认知和意识,移动政务平台被公众采纳后的使用行为与持续使用意愿的影响因素,通过问卷调查来探究虚拟社区意识在移动政务平台使用行为与持续使用中的作用机理,这对于推动移动政务平台的建设与有效利用具有一定的现实意义。

二、研究综述、研究假设与模型建构

(一)虚拟社区意识(SenseofVirtualCommunity,SOVC)

社区意识理论最早由McMillan和Chavis(1986)③提出,社区意识(SOC)是公民积极参与公共事务的一个关键因素,其定义为具有归属感、认同感与共同信仰。目前研究认为社区意识分为四个维度:成员资格归属感、影响力、需求满足情况、情感联系④。很多学者认为传统的社区意识也适用于虚拟社区,于是要引入虚拟社区意识概念,但Koh和Kim认为需求满足情况和情感联系这两个元素并不是虚拟社区意识真正意义上的组成部分⑤;成员资格和影响力才是最重要的组成元素。⑥

虚拟社区意识(SOVC)是虚拟社区成员所拥有的一种归属感,是成员对彼此、对整个社区都能够产生影响的一种感觉。⑦SOVC被定义为个体通过信息与通信技术(ICT)为媒介的沟通对特定社区的归属、身份和依恋的感知。①那些与虚拟社区保持较强关系的成员会产生更多的参与行为,而且更乐于与虚拟社区合作,从而通过不断的参与和互动提高知识共享水平和用户忠诚。虚拟社区意识有三个形成维度:归属感、沉浸感和影响力,分别反映了虚拟社区成员的情感、认知和行为方面。②

(二)技术采纳与利用整合模型(UTAUT2)和用户使用行为

在信息系统的接受与使用状况研究方面,技术采纳模型(TechnologyAcceptanceModel)是经典模型,它是由Davis等学者在做使用者对信息系统的接受度的相关研究时,从理性行为理论的角度在1989年制定出来的。③技术采纳模型认为信息系统的行为意向通过直接影响直接决定了使用行为,而其他的因素则是通过影响行为意向,从而对使用行为产生间接的影响。通过对TAM模型进行深入分析可知,其主要以感知有用性与感知易用性这两方面为主要因素,对用户的使用意愿和使用行为产生影响。④行为人对特定工具的使用所带来的效率的感知程度即是感知有用性;而感知易用性主要指的是行为人对特定系统的使用程度。

技术采纳与利用整合模型(UTAUT2)比之前的TAM模型更为完整,并且更具解释力。Venkatesh等人为了对用户的技术使用意向以及实际行为做出更全面更准确的解释,于2003年整合以前学者提出的八个信息技术采纳模型提出了技术采纳与利用整合模型。该模型的理论来源包含了理性行为理论、技术接受模型等八种理论。该理论认为,努力期望、绩效期望、便利条件以及社群影响四个因素决定了公众对于信息技术的采纳与使用。⑤

于是有研究将此模型用于分析技术采纳后的用户使用行为。Jasperson等将技术采纳后的使用行为定义为个体在技术使用后所进行的“无数特征采用决策、特征使用行为和特征扩展行为”。⑥大多数早期的研究有助于理解在不同的技术采用背景下后续使用行为的影响因素,主要关注于用户满意度分析。然而,近年的研究发现在特定的技术采用环境中存在其他具有更强预测能力的因素。例如,Ong和Lin发现幸福感是在线社交网络环境下持续意愿的最强预测因子,他们认为探索新的构造可能有助于理解持续使用该技术的意图。⑦但也有学者发现,主要由“羊群行为”驱动的技术使用导致在技术采用后的阶段中没有达到最初的预期,从而增加了之前采纳使用的技术在后续被中断或放弃的风险。⑧

(三)虚拟社区意识和移动政务持续使用意愿

持续使用意愿被定义为一个公民在未来继续使用政务平台的程度。⑨与常常被用来衡量移动政务平台采纳的变量“技术使用意愿”相比,①当用户已经体验过移动政务技术时,持续使用意愿被认为是更合适的变量。②有關移动政务用户持续使用的研究,影响因素是重点,学者们主要从微观层面探索影响移动政务用户持续使用的影响。涂文琴主要基于ECM-ISC模型、习惯理论与执行意向理论,对其进行了深入探究。③李永忠等人则基于更进一步拓展的ECM-ISC模型,并在TTF模型基础上引入使用习惯因素进行实证研究,结果表明持续使用意愿和使用习惯都与移动政务APP持续使用行为呈正相关,而便利条件会对持续使用行为产生正面作用。④还有学者针对实用型移动APP用户构建了一个测量模型,证实感知费用、感知有用性、感知用户界面设计、期望确认以及习惯这五个自变量与用户持续使用意愿呈正相关。⑤张晓娟、谢志成和邓福成的研究结果表明政务APP的系统安全、服务功能与服务关怀对用户持续使用意向具有显著正向影响。⑥

然而,现有研究文献很少研究虚拟社区意识在移动政务使用情境中的特殊性及其对移动政务持续使用意愿和行为的影响。这给本研究留下了相应的研究空间。以上对于理论的探讨构成了本文提出研究假设的重要理论基础。首先,已有研究已经证实了虚拟社区意识对于增强虚拟社区中的社会支持具有显著的积极作用。⑦Chen等发现当个人偏爱一个社区时,虚拟社区意识与消费者情境下的行为忠诚呈正相关。⑧Mijail等人对在线参与式预算项目进行调查研究,发现虚拟社区意识与公众电子参与平台的使用行为呈正相关。⑨因此,提出本文的第一个假设:

H1.虚拟社区意识(SOVC)对公众移动政务平台的使用行为有正面影响。

其次,虚拟社区意识(SOVC)可能与移动政务平台持续使用行为的意愿有直接关系,而且该行为可能在该社区成员之间存在联系时增强,瑏瑠研究表明公民的虚拟社区意识水平与电子参与的持续使用呈正相关。有学者认为,与归属感较弱的人相比,具有较强归属感的人会在虚拟社区中投入更多精力和时间,并对该社区逐渐产生依赖。瑏瑡当用户对某个虚拟社区产生高归属感时,就会认为自己是该虚拟社区中的一员,并会努力、自主地发布有利于该虚拟社区发展的信息,不断影响该社区的其他成员,同时投入更多时间向其他成员学习,最终与社区成员以及整个社区产生一种情感上的认同。瑏瑢因此,提出本文的第二个假设:

H2.虚拟社区意识(SOVC)对公众持续使用移动政务平台的意愿有正面影响。

最后,根据前人的研究结果与理论基础,如果当用户已经体验过移动政务技术,并一直通过移动政务平台获得了更多便利或对社会做出贡献,他就会一直保持使用这个系统的意愿。Mijail等人也研究了虚拟社区意识对公众持续使用电子参与平台意愿的间接影响。①因此,提出本文的第三个假设:

H3.移动政务平台的使用行为对公众持续使用移动政务平台的意愿有一定的影响。

(四)研究模型的构建

除了上述两两变量间的相关性假设之外,我们还需要考虑这些变量之间的中介作用机理。中介效应发生在第三个变量介入(中介)其他两个相关变量之间,即独立变量的变化会导致中介变量的变化,而中介变量又会与因变量产生关联。假设虚拟社区意识与移动政务平台持续使用意愿呈正相关,那么移动政务平台使用行为在虚拟社区意识和移动政务平台持续使用意愿之间可能会存在中介作用。因此,提出如图1结构模型图所示的研究模型。为了简化理论,该模型只有一个中介关系,是一个简洁的中介模型。

三、研究数据与方法

(一)变量测量

在本文中,研究的对象主要包括政务微信、政务微博、政务客户端,即“两微一端”以及新兴的政务短视频、政务小程序等移动政务平台。

1.虚拟社区意识(SOVC)。本研究采用了Koh和Kim等人的经典定义,测量虚拟社区意识的三个形成维度:归属感、沉浸感和影响力。②

归属感:指成员作为社区一分子的归属感。成员可能会对虚拟社区所使用的信息技术产生强烈的影响,当一群公民或社区成员实现同一个目标时,他们可能会体验到一种心理上的归属感,即使他们并不认识彼此。调查中通过以下选项来测量:“我觉得是政务平台社区中的一个成员”“我觉得我很乐于参与政务平台社区”“我觉得我在政务平台社区很受欢迎”等。

影响力:指一个成员认为他们可以影响虚拟社区中的其他成员来分享个人观点或目标的程度。互联网促进了社会公众之间的相互影响。在一个虚拟社区中,公民可能会体验到对他人决定的影响力从而保持对这个虚拟社区的兴趣。问卷中设置了以下选项来测量:“无特定目的,随意浏览,娱乐自我或获取信息”“较为被动地参与由其他人所发起的活动及讨论议题”“主动参与由其他人所发起的活动及讨论议题”“发起讨论议题或规划活动以吸引其他社区成员参与”“日常潜水,很少发表评论或想法”“经常发表一些话题或参与讨论”等。

沉浸感:指公民在使用系统时可能体验到的持续探索状态。当成员在虚拟社区中讨论有意愿的项目时,他可能会沉浸在讨论当中。①问卷中通过调查公众在移动政务平台上搜索信息的沉浸程度来测量,比如“我花了很多时间在移动政务平台上搜索与浏览相关信息”“我沉迷于使用政务平台”“我必须使用政务平台”等。

2.移动政务平台使用行为(USE)。主要通过调查询问受访人在这次新型冠状病毒疫情之前及疫情期间,是否关注或使用过移动政务平台,获取有关信息的主要移动政务平台类型和行为等。比如“您经常参与的社交网络”“您在使用社交平台时会进行以下哪些操作?”“您接触、访问或使用下列政务公开及公共服务等应用APP的情况如何?”

3.持续使用意愿(CIU)。移动政务用户的持续使用意愿是要测量一个公众在使用过移动政务平台之后,在未来继续使用政务平台的程度,设置的问题是“此次疫情过后,您会想在将来继续使用移动政务平台吗?”比如选项:“我以后还会继续使用移动政务平台”“我以后还会经常使用移动政务平台”。

4.控制变量。根據前文中提及的习惯理论、执行意向理论和技术接受模型等,将习惯和便利条件作为控制变量可能有助于了解移动政务平台被采纳使用后的驱动因素。习惯和便利条件是技术接受和使用的广义统一理论(UTAUT)中选取的一部分变量。此外,本次调查还设计了以移动政务用户的人口学特征作为控制变量。本研究中控制变量为年龄、性别、便利条件和习惯。

便利条件(FacilitatingConditions)。与移动政务平台使用行为相关的外部因素,如来自政府、方法和推广系统使用的支持和资源的可用性等都可能会影响公民使用移动政务平台的行为。这些外部因素包括在便利条件中。②便利条件指的是个体对资源存在的感知和对使用技术的支持。调查中通过以下选项来测量:“我有使用政务平台的必要资源”“我有使用政务平台的必要知识”“政务平台与我使用的其他技术兼容”“当我使用政务平台有困难时,我可以从别人那里得到帮助”。

习惯(Habit)。习惯是通过行为的不断重复所积累的经验并演变成为的一种本能,③影响用户习惯的3个因素是环境的促进、产品使用的频率和用户的认可度。曾有研究表明,一旦习惯形成,它就会与未来的使用行为有直接的联系。④有学者评估发现习惯与持续使用移动政务服务的意愿呈正相关。⑤习惯可能会对移动政务平台持续使用意愿产生一定的影响。设置的问题是“使用移动政务平台已经成为我的一个习惯”“移动政务平台使用的频率”等。

(二)研究方法

本研究以使用过移动政务平台的公众为调研对象,采取在网络上发放电子问卷的方式获取数据。变量定义参考已有的文献与相关理论,大致分为三个部分:年龄、性别、最高学历等受访者的基本特征;对政务服务信息的了解与获取信息的来源、渠道;与研究假设相关的变量。

本文数据来源于由华东师范大学公共政策研究中心、社会组织与社会治理创新研究中心与澎湃研究所联合发起的“新冠肺炎疫情与移动政务平台使用行为的调查”。其中有关疫情信息获取的渠道和政务服务应用平台的类型在选项的设置上借鉴了清华大学数据治理研究中心的“数字技术与公共卫生治理现代化问卷调查”。此次调查在2020年2月6日至3月24日期间通过网络调查平台实施,问卷是在线上发布,联合澎湃新闻客户端进行发放。样本来自于全国各地,由于里面涉及到具体的社区通等移动政务平台仅上海市采用,所以最后本研究问卷结果中只显示了来自于上海市的样本,经过数据清理后,最后实际用于本文分析的有效问卷共395份。

本文利用SPSS23与SmartPLS软件,采用相关分析、回归分析与偏最小二乘结构方程模型(PLS-SEM)对假设进行验证与分析以及对所提出的研究模型进行评价;采用描述统计分析、独立样本t检验对问卷被调查者的基本信息进行分析并从中发掘有意义的发现。

四、研究结果

(一)描述性统计分析

1.被调查者基本信息。本研究关于被调查者基本信息的描述性统计分析如表1所示。395份样本中,其中男性占40.5%,女性占59.5%;样本总体学历偏高,83.8%的受访者学历在本科及以上;88.9%的受访者网龄在4年以上;超过半数的受访者年龄在20~29岁之间。由于问卷中设计了逻辑跳转题,用于区分受访者是否使用了移动政务平台,该题选择“是”的样本可用于回归分析、独立样本检验、结构方程模型分析,样本数为217份,占收回问卷总样本数的54.9%。这意味着本研究中,有超过半数的受访者在新冠肺炎疫情期间使用了移动政务平台,移动政务平台的普及度可见一斑。

由于可用于回归分析和结构方程模型分析的217个样本中性别为男性的样本数为73,女性样本数为144,样本数相差较大,所以使用独立样本t检验进行对比分析,分析结果显示显著性值均大于0.05,说明不同性别对移动政务平台使用行为与持续使用意愿的影响并无差异。

2.样本描述统计分析。此次问卷发放获得的395个样本中有54.94%的受访者在疫情期间使用了移动政务平台,这217位受访者最常使用的移动政务平台是政务微博(如上海发布等官方微博账号)(60.37%)与政务微信(如上海发布、上海健康云等官方微信公众号)(58.53%),其次是政务APP(例如上海市的“随申办市民云”“上海12345”“上海健康云”等APP)(39.63%),使用过政务服务小程序(微信、支付宝小程序)和政务短视频(抖音、快手)(如“上海中心”)的受访者均占总人数29.95%。随着“健康码”等新型措施的问世与全国范围内的推广使得问卷发放后期使用过移动政务平台的人数占比大大提高。使用过社区治理云服务(社区通、本地宝等)和“随申码”等专用政务APP的比例均超过6成。约40%的受访者平均每周使用移动政务平台4次以上,26.73%的受访者每周使用移动政务平台超过6次。

对于移动政务平台的持续使用意愿方面,49.31%的受访者表示有在未来继续使用移动政务平台的想法,39.17%回答以后还会继续使用移动政务平台,11.52%的称以后还会经常使用移动政务平台。值得一提的是,在此次新冠肺炎疫情前没有使用过移动政务平台,疫情暴发之后才首次使用移动政务平台的人占受访者的17.51%,此次疫情在一定程度上促进了移动政务平台的采纳与使用行为。然后,进行独立样本t检验探究疫情期间是否初次使用对持续使用意愿之间的差异性分析。方差齐性检验的显著性值小于0.05,后面的显著性值都小于0.05,说明疫情期间移动政务平台的使用行为是否是初次使用对持续使用意愿的影响有着显著差异。

(二)信度与效度分析

1.信度分析。使用SPSS23中的可靠性功能对信度系数值(CronbachAlpha)进行分析,变量移动政务使用行为(USE)有10个题项,CronbachAlpha系数>0.8,代表信度很好,数据有较高的内在一致性,可靠性较强;虚拟社区意识(SOVC)这个变量有3个题项,系数>0.7,信度较好,可靠性较强,此问卷设计较为合理;因为持续使用意愿(CIU)这个变量只有1个题项,所以未做信度分析(表2)。

2.效度分析。使用SPSS23的因子分析功能中的主成分分析法检验问卷的效度,通过KMO测度和Bartlett球性度检验验证问卷的有效性,检验结果如表3所示。在效度分析中,KMO值为0.841(>0.8),Bartlett球性度检验的显著系数是(0.000<0.05),表示此问卷效度良好(表3)。

(三)移动政务平台使用行为与持续使用意愿的多元回归分析

由SPSS23相关分析可知,自变量虚拟社区意识(SOVC)与移动政务平台使用行为和持续使用意愿相关性的显著性值均<0.05,说明虚拟社区意识与移动政务平台使用行为有显著相关性,虚拟社区意识与移动政务平台持续使用意愿也有显著相关性(表4)。

在控制变量中,“年龄”进行了重新编码,使“25岁以下”=1,“25岁及以上”=0,同时,将“最高学历”这个变量进行虚拟化处理,将占比最高的“本科”学历作为对照组。当加入五个控制变量时,虚拟社区意识(SOVC)对移动政务使用行为(USE)影响的线性模型增加解释的R方为0.180,显著性F变化量为0.00,说明控制变量的加入是有意义的。控制变量“性别”“年龄”“习惯”的显著性值远大于0.05,在因变量移动政务使用行为(USE)上没有统计学意义;“便利条件”的显著性值为0.01,“最高学历”的显著性值为0.014,在因变量移动政务使用行为(USE)上有统计学意义。便利条件与移动政务使用行为(USE)呈正相关;而最高学历与移动政务使用行为(USE)呈负相关。R方决定了模型的预测能力,此线性模型解释了18%的移动政务使用行为变化。F值对应的显著性值为0.00,说明自变量对因变量有影响关系,自变量虚拟社区意识(SOVC)的B值与Beta值均大于0,B值约等于0.4,说明影响方向为正向影响(表5)。

而在虚拟社区意识(SOVC)对移动政务持续使用意愿(CIU)影响的线性模型中,加入五个控制变量后,增加解释的R方为0.088,显著性F变化量为0.023,是有意义的。“性别”“便利条件”“最高学历”“年龄”的显著性值大于0.05,在因变量移动政务持续使用意愿(CIU)上没有统计学意义;“习惯”的显著性值小于0.05,在因变量移动政务持续使用意愿(CIU)上有统计学意义。R方决定了模型的预测能力,此线性模型解释了8.8%的移动政务平台持续使用意愿。F值对应的显著性值小于0.05,说明自变量对因变量有影响关系,自变量虚拟社区意识(SOVC)的B值与Beta值均大于0,说明影响方向为正面影响。习惯与移动政务持续使用意愿(CIU)呈显著正相关。

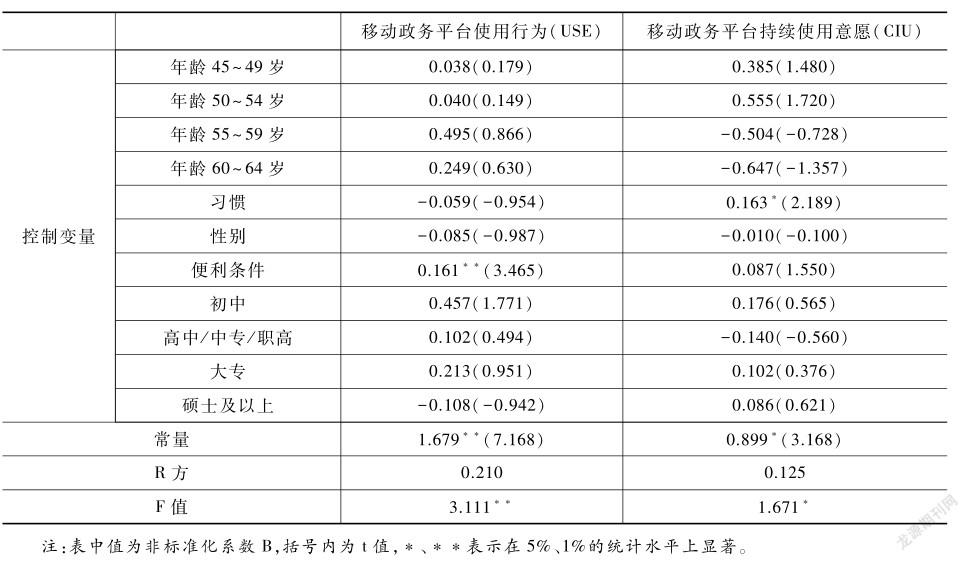

如表6所示,将控制变量“年龄”重新编码成为连续虚拟变量,并选取“年龄20~24岁”为对照组进行回归分析;将定类变量“最高学历”做虚拟化处理,并选取“本科”学历作为对照组。

增加连续虚拟变量后,“性别”“习惯”的显著性值大于0.05,在因变量移动政务使用行为(USE)上没有统计学意义,总的来说“性别”“习惯”“年龄”对USE没有显著的影响。“便利条件”“最高学历”的显著性值小于0.05,在因变量移动政务使用行为(USE)上有统计学意义。

增加连续虚拟变量后,“性别”“便利条件”的显著性值大于0.05,在因变量移动政务持续使用意愿(CIU)上没有统计学意义;“习惯”的显著性值小于0.05,在因变量移动政务持续使用意愿(CIU)上有统计学意义。这也和表5中的结果一致。

(四)移動政务平台影响路径的结构方程模型分析

此研究采用PLS-SEM(偏最小二乘结构方程模型)对研究模型进行评价,使用的软件是SmartPLS3.0。路径系数代表因变量与自变量之间的直接影响。本文中结构模型的路径系数由SmartPLS3.0默认的PLS分析算法运算得出,为了结论的准确性与稳定性,选择的迭代次数为5000次。同时,使用了该软件中的Bootstrapping算法反复抽取2000子样本的方式进行多次运算,对路径系数的显著性进行估计。Bootstrapping算法是指利用有限的样本数据,进行多次重置随机抽样,建立起足量的新样本用来代表原来的样本分布与特征。由于这个算法每次运算所抽取的样本都是不同的,所以每次运算所得到的数据都是不同的,而抽取足够多的样本量可以使得这些数据差距变小变得很相似,从而使得对模型显著性的估计结果更具可信度。若Bootstrapping算法运算得到的P值总是小于0.05,则表明该路径具有显著性。

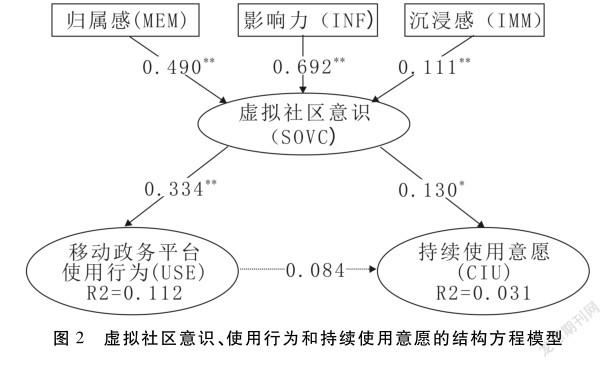

图2为PLS算法运算后得到的结构模型,箭头中间的数字代表每条路径的路径系数R,圆形中的数字是R方,此模型解释了11.2%的使用行为变化和3.1%的持续使用意愿的变化。

如表7所示,通过PLS算法运行结果,得到虚拟社区意识(SOVC)对移动政务平台使用行为(USE)的影响路径系数为0.334;通过使用Bootstrapping算法反复抽取2000子样本进行运算对路径系数的显著性进行估计,得到P值为0.000,说明该路径具有显著性。有效的路径表明假设H1得到了支持,即虚拟社区意识(SOVC)与公众对移动政务平台的使用行为(USE)呈显著正相关。

虚拟社区意识(SOVC)对移动政务平台持续使用意愿(CIU)的影响路径系数为0.130;通过使用Bootstrapping算法进行运算对路径系数的显著性进行估计,得到P值为0.048(<0.05),有效的路径表明假设H2得到了支持,虚拟社区意识(SOVC)与公众持续使用移动政务平台的意愿(CIU)呈正相关。

移动政务平台使用行为(USE)对移动政务平台持续使用意愿(CIU)的影响路径系数为0.084,此路径对应的P值为0.117(>0.05),进行多次Bootstrapping运算得出的P值始终都大于0.05,说明此路径系数不显著,即在此次新冠肺炎疫情背景下公众对移动政务平台的使用行为对持续使用意愿的影响不显著,因此文中所构建的结构模型的中介效应不成立。

最后,将SmartPLS3.0对结构方程模型的分析结果与SPSS23的回归分析结果进行对照,结论基本符合。

五、研究结论与启示

(一)研究结论

本研究旨在探讨虚拟社区意识在移动政务平台使用行为与持续使用中的作用机理。基于上海市问卷调查收集的数据,研究发现虚拟社区意识与移动政务平台使用行为之间的直接联系是显著的,虚拟社区意识与移动政务平台持续使用意愿之间呈正相关,而移动政务平台的使用行为与持续使用意愿没有显著相关性。

首先,本研究分析得出虚拟社区意识(SOVC)与公众对移动政务平台的使用行为呈正相关,说明假设H1成立。这个结论是与前人的研究结果一致的。①具有较强归属感的人会在移动政务平台中投入更多的时间和精力,并逐渐产生依赖,认为自己是移动政务平台中的一员,并会努力、自主地在该平台发布信息,不断影响该平台的其他成员,同时投入更多时间向其他成员学习,与其他成员之间产生一种情感上的认同。

第二,使用移动政务平台的便利条件与使用行为呈正相关,而使用移动政务平台的习惯对持续使用行为有显著的正向影响。

第三,虚拟社区意识(SOVC)与移动政务平台的持续使用意愿呈正相关,说明假设H2成立。但是,移动政务平台的使用行为与持续使用意愿没有显著的相关性,假设H3不成立。这与Mijail等人提出的中介效应结构模型不一致。①在本文情境下,虚拟社区意识与持续使用意愿有直接相关,而不是通过影响使用行为从而影响持续使用意愿。本文的结构模型经分析验证后不存在中介效应。那么如何解释其为何没有发生影响作用?也许可以从三方面来加以解释:首先,中国网民使用手机上网的比例非常高,几乎百分之百,而且对于移动政务平台的接纳度很高,日常手机支付成为常态,多数赞同为了方便可以舍弃一些隐私和安全,因而虚拟社区意识强的人自然更愿意使用移动政务平台,移动政务平台的持续使用意愿也就更强;而在多数西方国家,网民即使虚拟社区意识强,但要么考虑隐私和安全问题较多,要么移动政务平台使用场景不是太多,对持续使用意愿的影响受到实际使用行为的调节,只有使用过程中体验较好的人其持续使用意愿才会更强;其次,按常理,使用行为会影响持续使用意愿,使用的频率和体验会直接影响其持续使用意愿;如果体验不是太好则会起相反作用,所以当使用范围广、频率高但持续使用意愿不强,这说明使用的体验不是太好,干扰了其持续使用意愿。这提醒我们要更加注重改善移动政务平台的用户使用体验,优化平台使用流程,提高服务质量,增加用户黏度;最后,这可能是因为在新冠肺炎疫情的特定背景下,一些被公众广泛使用的功能在将来疫情结束后就会失去使用的意义;另外,公众可能存在被动采纳与使用移动政务平台的可能性,在某些地区移动政务平台被指定用作预约口罩等防疫物资的平台,在全国范围内的大部分地区,防疫健康信息码被用于个人健康状况的认定。本研究的受访者中有约17.5%是在疫情暴发之后才首次使用移动政务平台的,疫情促进了公众对于移动政务平台的采纳与使用行为。从之前的独立样本检验中可知,疫情期间移动政务平台的使用行为是否是初次使用对持续使用意愿的影响有着显著差异,或许疫情对移动政务平台的采纳与使用行為的影响不能延续到疫情结束后的后续使用中。综上,所以才出现似乎与常理不符的现象,既然实证结果确实如此,这算是一个比较重点的发现。

(二)完善我国移动政务建设的启示

由于疫情而采纳与使用移动政务平台的公众与疫情之前就使用过移动政务平台的公众之间,持续使用移动政务平台的意愿存在显著差异。疫情期间公众对移动政务的需求与使用对移动政务平台的发展促进作用是巨大的,但疫情对移动政务平台的采纳与使用行为的影响可能不能延续到疫情结束后的后续使用中,政府应该采取措施提高用户黏性与忠诚度,如更好地实现用户间的互动。

在本研究中,便利条件与使用行为呈正相关,政府可以通过提升系统的信息易得度与设备的使用兼容度、操作容易度,促进公众对移动政务平台的使用行为;使用习惯与持续使用意愿呈显著正相关,这说明习惯在移动政务平台采纳使用的后续阶段是持续使用意愿的强大驱动力,政务平台可以提高与用户间的互动性与趣味性,设计每日打卡积分、每日互动小论坛等活动,培养用户的使用习惯,从而提高用户黏性与忠诚度。

(三)研究的局限性與展望

本研究采用线上发放调查问卷的方式进行数据收集,对我国移动政务公众使用行为与持续使用意愿进行实证研究,有一定的理论以及现实基础,但仍然存在一定的不足。

首先,移动政务的使用对象为上海的公众,但最终收集到的有效样本一共只有395份,在样本数量上不足以代表我国公众使用移动政务平台的总体情况;并且本文选取的这395位调查对象无论在地理信息上,还是在年龄、性别、学历等其他特征上,都不足以代表我国公众。在未来的研究中,应该扩大调查的地域以及样本数量,使得研究结果更具有实际意义。

第二,对于可能存在自变量与因变量互为因果或者不同变量作为因果变量的内生性问题,本研究已经采用结构方程识别出了中介效应,也进行了相关性检验排除多重共线性,所以不“存在虚假因果关系”。虽然我们选择的变量提供了可靠的结果,但我们不能完全排除遗漏变量或非线性的可能性,这可能要在未来的研究中得到解决。

第三,本研究是在新冠肺炎疫情期间进行的,疫情的特殊性使得研究结果有一定的局限性,在平常时期的研究结果可能会有所不同。本文是对现有的所有移动政务平台整体这个对象进行研究,未来的研究可以评估不同的环境背景和不同的移动政务平台,还可以与此次新冠肺炎疫情期间的研究结论做比较,探讨在不同的情境下或不同的移动政务平台结论是否会有不同。

此外,这一研究结果又要联系到虚拟社区意识在移动政务使用情境中的特殊性,并回答移动政务是如何构建用户的虚拟社区意识的问题。移动政务平台如何增强了虚拟社区意识,可能是有更大现实价值的研究主旨。网民的虚拟社区意识此前主要在政府留言板、网络论坛BBS、微博PC客户端等非移动政务平台使用情境中形成的。对于两微一端等移动政务平台使用情境的虚拟社区意识,则产生于便携式移动网络终端设备更大的便利性使得各类移动通讯客户端交流平台广泛使用从而形成了新型的更为便捷、快速、随时随地随身的移动虚拟社区交流方式。这样所形成的移动虚拟社区意识自然有其特殊性,需要对此深入的研究。有两个问题值得关注:一个是虚拟社区意识的形成机制复杂,可能涉及到心理、经济、社会甚至政治等更为宏观层面的机制,从移动政务平台运用到增强社区意识之间作用机制的逻辑链条,目前并不明确,更是缺少现有研究文献支撑这一论点。比如仅从公私合作视角来看,不同地方政府在建设移动政务平台等数字政府过程中的思路和模式就呈现出较大差异,①更遑论其它。这里只是提出了一些初步的推论,需要后续深入研究验证。另一个是本研究结果似乎并不支持移动政务平台明显增强了虚拟社区意识这一理论假设。本研究的结果表明,虚拟社区意识与移动政务平台的持续使用意愿呈正相关,但是移动政务平台的使用行为与持续使用意愿没有显著的相关性。这就是说,从现有研究结果难以推导出以下机制:移动政务平台使用行为通过提高了公众对移动政务平台的持续使用意愿,从而增强了他们的虚拟社区意识。这说明在移动政务平台使用行为和虚拟社区意识的中间可能存在其它尚未被识别出来的机制。因而,对于移动政务平台的使用者如何形成良好的社区意识这一问题,后续还需更多探索性研究与验证性研究。□

(责任编辑:石洪斌)

基金项目:国家自然科学基金面上项目“多维多层网络视角下的‘互联网+舆情’扩散机理及动态管控策略研究”(编号:71774111)。

① 中国互联网络信息中心(CNNIC):《第47次〈中国互联网络发展状况统计报告〉》,http://www.cac.gov.cn/2021-02/03/c_1613923423079314.htm。

①NourM.Yaghoubi,AtiyehHaghi,andSadeghK.Asl,“E-GovernmentandCitizenSatisfactioninIran:EmpiricalStudyonICTOffices”,WorldAppliedSciencesJournal,vol.12,no.7(January2011),pp.1084-1092.

②贾哲敏、孟天广:《信息为轴:新冠病毒疫情期间的媒介使用、信息需求及媒介信任度》,《电子政务》,2020年第5期。

③DavidW.McMillanandDavidM.Chavis,“SenseofCommunity:ADefinitionandTheory”,JournalofCommunityPsychology,vol.14,no.1(January1986),pp.6-23.

④TeresaL.Roberts,“AreNewsgroupsVirtualCommunities?”,ProceedingoftheCHI'98ConferenceonHumanFactorsinComputingSystems,LosAngeles,California,USA,(1998),pp.18-23.

⑤JoonKohandYoung-GulKim,“SenseofVirtualCommunity:AConceptualFrameworkandEmpiricalValidation”,InternationalJournal ofElectronicCommerce,vol.8,no.2(December2003),pp.75-93.

⑥PatriciaObst,LucyZinkiewicz,andSandraG.Smith,“SenseNeighborhoodofCommunityinScienceFictionPart2:ComparingandInterestGroupofCommunity”,JournalofCommunityPsychology,vol.30,no.1(May2001),pp.105-117.

⑦JoonKohandYoung-GulKim,“SenseofVirtualCommunity:AConceptualFrameworkandEmpiricalValidation”,InternationalJournal ofElectronicCommerce,vol.8,no.2(December2003),pp.75-93.

①PatriciaObst,LucyZinkiewicz,andSandraG.Smith,“SenseNeighborhoodofCommunityinScienceFictionPart2:ComparingandInterestGroupofCommunity”,JournalofCommunityPsychology,vol.30,no.1(May2001),pp.105-117.

②JoonKohandYoung-GulKim,“SenseofVirtualCommunity:AConceptualFrameworkandEmpiricalValidation”,InternationalJournal ofElectronicCommerce,vol.8,no.2(December2003),pp.75-93.

③FredD.Davis,RichardP.Bagozzi,andPaulR.Warshaw,“UserAcceptanceofComputerTechnology:AComparisonofTwoTheoretical Models”,ManagementScience,vol.35,no.8(Augst1989),pp.982-1003.

④FredD.Davis,“PerceivedUsefulness,PerceivedEaseofUse,andUserAcceptanceofInformationTechnology”,MISQuarterly,vol.13,no.3(September1989),pp.319-340.

⑤ViswannathVenkatesh,MichaelG.,Morris,GordonB.DavisandFredD.Davis,“UserAcceptanceofInformationTechnology:Towarda UnifiedView”,MISquarterly,vol.27,no.3(September2003),pp.425-478.

⑥JonJasperson,PamalaE.Carter,andRobertW.Zmud,“AComprehensiveConceptualizationofPost-adoptiveBehaviorsAssociatedwithInformationTechnologyEnabledWorkSystems”,ManagementInformationSystemsQuarterly,vol.29,no.3(September2005),pp.525-557.

⑦Chorng-ShyongOngandMichaelY-C.Lin,“IsBeingSatisfiedEnough?Well-beingandITPostadoptionBehavior:AnEmpiricalStudyof Facebook”,InformationDevelopment,vol.32,no.4(May2016),pp.322-337.

⑧HeshanSun,“ALongitudinalStudyofHerdBehaviorintheAdoptionandContinuedUseofTechnology”,MISQuarterly,vol.37,no.4(December2013),pp.1013-1042.

⑨HartmutHoehleandViswanathVenkatesh,“MobileApplicationUsability:ConceptualizationandInstrumentDevelopment”,MISQuarterly,vol.39,no.2(June2015),pp.435-472.

①GoncaloBaptistaandTiagoOliveira,“AWeightandAMeta-analysisonMobileBankingAcceptance”,ComputersinHumanBehavior,vol.63,no.3(October2016),pp.480-498.

②AnolBhattacherjee,“UnderstandingInformationSystemsContinuance:AnExpectation-confirmationModel”,MISQuarterly,vol.25,no. 3(September2001),pp.351-370.

③涂文琴:《移動政务用户持续使用行为影响因素研究———基于促进与抑制双重视角》,电子科技大学2018年硕士学位论文,第4-6页。

④李永忠、谢隆腾、陈静:《移动政务服务公众持续使用行为研究》,《合肥工业大学学报》(社会科学版),2018年第6期。

⑤吉中平:《实用型移动应用用户持续使用行为的实证研究》,厦门大学2014年硕士学位论文,第8-10页。

⑥张晓娟、谢志成、邓福成:《“互联网+政务”环境下政务APP建设的探索———以政务APP“云端武汉”为例》,《电子政务》,2018年第2期。

⑦Yuan-HuiTsai,Sheng-WuuJoe,Chieh-PengLin,Rong-TsuWang,andYu-HsiangChang,“ModelingtheRelationshipbetweenIT-mediatedSocialCapitalandSocialSupport:KeyMediatingMechanismsofSenseofGroup”,TechnologicalForecastingandSocialChange,vol.79,no.9(June2012),pp.1259-1604.

⑧Chun-DerChen,Shu-ChenYang,KaiWang,andCheng-KiangFarn,“AntecedentsandConsequencesofSenseofVirtualCommunity:TheCustomerValuePerspective”,In:Proc.7thWorkshoponE-business(WeB2008)(December2008),pp.56-73.

⑨MijailNaranjo-Zolotov,TiagoOliveira,SwenCasteleynb,andZahirIranic,“ContinuousUsageofE-participation:TheRoleoftheSense ofVirtualCommunity”,GovernmentInformationQuarterly,vol.36,no.3(July2019),pp.536-545.

瑏瑠HavirS.BansalandPeterA.Voyer,“World-of-mouthProcesseswithinaServicesPurchaseDecisionContext”,JournalofServiceResearch,vol.3,no.2(November2000),pp.166-177.

瑡瑏TeresaL.Roberts,“AreNewsGroupsVirtualCommunities?ProceedingsoftheSIGCHIConferenceonHumanFactorsinComputingSystems”,ACMPress/AddisonWesleyPublishingCo.,1998,pp.360-367.

瑏瑢宁连举、张玉红:《虚拟社区感对用户忠诚度影响的实证研究》,《技术经济》,2014年第11期。

①MijailNaranjo-Zolotov,TiagoOliveira,SwenCasteleynb,andZahirIranic,“ContinuousUsageofE-participation:TheRoleoftheSense ofVirtualCommunity”,GovernmentInformationQuarterly,vol.36,no.3(July2019),pp.536-545.

②JoonKohandYoung-GulKim,“SenseofVirtualCommunity:AConceptualFrameworkandEmpiricalValidation”,InternationalJournal ofElectronicCommerce,vol.8,no.2(December2003),pp.75-93.

①MijailNaranjo-Zolotov,TiagoOliveira,SwenCasteleynb,andZahirIranic,“ContinuousUsageofE-participation:TheRoleoftheSense ofVirtualCommunity”,GovernmentInformationQuarterly,vol.36,no.3(July2019),pp.536-545.

②ViswanathVenkatesh,etal.,“PredictingDifferentConceptualizationsofSystemUse:TheCompetingRolesofBehavioralIntention,FacilitatingConditions,andBehavioralExpectation”,MISquarterly,vol.32,no.3(September2003),pp.391-408.

③李瑶:《基于用户习惯的社交类移動应用界面设计研究》,北京印刷学院2019年硕士学位论文,第21页。

④TaoHu,ThomasF.Stafford,WilliamJ.Kettinger,XihuiP.Zhang,andHuaDai,“FormationandEffectofSocialMediaUsageHabit”,JournalofComputerInformationSystems,vol.58,no.4(February2018),pp.334-343.

⑤NarvadhaVeeramootoo,RobinNunkoo,andYogeshK.Dwivedi,“WhatDeterminesSuccessofanE-governmentService?ValidationofAn IntegrativeModelofE-filingContinuanceUsage”,GovernmentInformationQuarterly,vol.35,no.2(April2018),pp.161-174.

①Yuan-HuiTsai,Sheng-WuuJoe,Chieh-PengLin,Rong-TsuWang,andYu-HsiangChang,“ModelingtheRelationshipbetweenIT-mediatedSocialCapitalandSocialSupport:KeyMediatingMechanismsofSenseofGroup”,TechnologicalForecastingandSocialChange,vol.79,no.9(June2012),pp.1259-1604.

①MijailNaranjo-Zolotov,TiagoOliveira,SwenCasteleynb,andZahirIranic,“ContinuousUsageofE-participation:TheRoleoftheSense ofVirtualCommunity”,GovernmentInformationQuarterly,vol.36,no.3(July2019),pp.536-545.

①郑跃平:《我国数字政府建设的主要模式:基于公私合作视角的对比研究》,《治理研究》,2021年第4期。