我国文化遗产数字化保护研究进展

王佳,陈炜

(南宁师范大学 旅游与文化学院,广西南宁 530100)

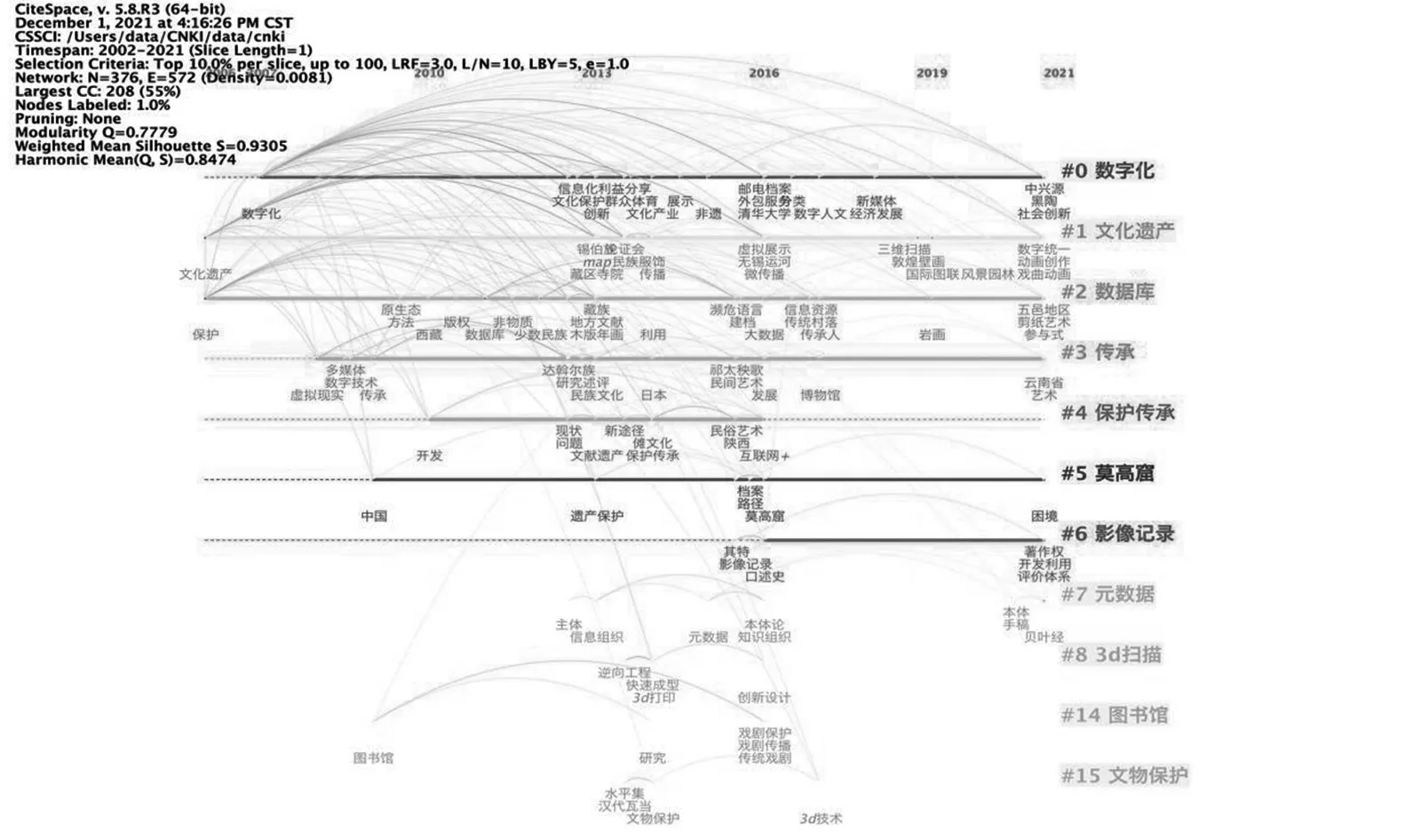

文化遗产是指由先人创造并保留至今的一切文化遗存,可分为物质文化遗产、非物质文化遗产、文献遗产和文化景观类遗产等[1]。文化遗产是历史真实见证,是重要的文化信息资源,同时也具有社会、经济、生态等多元价值。通过数字化可以实现文化遗产的保存、原真性保护、修复甚至复原,以及文化遗产的展示和传播。数字化为更好地弘扬我国文化价值提供了新思路。在此背景下,笔者通过citespace 软件分析了知网、万方、维普3 大中文数据库2001年至2021年间核心期刊文献696 篇 (已去重)(见图1),该文根据citespace 生成的关键词聚类时间线图,发现目前该领域研究热点为数字技术应用研究、数字化保护与传承表现形式研究,并系统梳理相关文献,从宏观上厘清我国在文化遗产数字化应用的探索和研究,帮助该领域研究人员快速了解文化遗产数字化保护研究的现状和热点。

图1 关键词聚类时间线图

1 文化遗产数字化保护的概念

“文化遗产数字化保护”在我国并无统一的概念,为此,该文从其概念阐述入手,明确研究内容。我国学界使用较多的文化遗产数字化保护概念是王耀希提出的“采用数字化采集、储存、处理、展示、传播等技术将文化遗产转化、再现、复原成可共享、可再生的数字形态,并以新的视角加以解读,以新的方式加以保存,以新的需求加以利用。”[2]近年也有学者重新对文化遗产数字化保护进行界定。黄亚南、孙守迁等人从体育文化视角出发,认为数字化保护包括数字化保存与存档、体育活动进行数字化仿真,对体育文物进行数字化复原或虚拟修复和演变模拟,对体育文化遗产进行数字化展示,构建体育文化遗产信息系统等[3],该概念阐明了文化遗产保护的应用范围。也有学者在研究文化遗产数字化发展、技术应用、数字化案例过程中对文化遗产数字化保护的概念进行了梳理。徐芳、金小璞提出数字化保护的对象为文化遗产中所蕴含的文化内核与精神传统,主要形态是图书馆、博物馆、文化馆、档案馆等文化机构,采用的技术有云计算、关联数据、本体、语义、虚拟现实、虚拟增强等[4]。

非物质文化遗产是文化遗产数字化保护主要研究领域,多位学者在王耀希的基础上对非物质文化遗产数字化进行了界定。黄永林、谈国新细化出非物质文化遗产数字化的概念,强调现代数字化技术的发展在非物质文化遗产研究的重要性[5]。该概念并没有对文化遗产和非物质文化遗产加以区分鉴别,仅是沿用王耀希提出的概念。赵跃、周耀林从目标角度出发,认为非物质文化遗产数字化是为确保其生命力,进而通过多种数字化技术的应用, 优化保护措施[6]。但周亚、许鑫认为非遗概念存在分歧,将影响非遗数字化概念的界定,应先统一非遗概念,再结合技术环境、利益相关者等要素对非遗数字化概念[7],才能界定科学的理论概念。

综上所述,学者们多从数字化的使用目标、作用、过程、技术及文化遗产保护应用对象出发对文化遗产数字化保护的概念做出界定。由于数字化技术一直处于革新阶段,其使用的过程和作用也是动态变化的,因此,在概念界定上还应注意技术及对象动态发展。

2 文化遗产数字化保护研究对象

2.1 物质文化遗产

《关于加强文化遗产保护的通知》将文化遗产界定为物质文化遗产和非物质文化遗产两部分,大多研究者基于该分类进行研究。受“文物”这一概念的影响,文化遗产数字化研究领域的早期研究侧重于物质文化遗产数字化研究,如陕西秦兵马俑博物编制文献资料计算机档案;敦煌莫高窟、北京故宫等地的数字化艺术复原及保护等。其后也有研究者以无锡博物院、巩义石窟寺、靖江王陵、克孜尔石窟、青州龙兴寺、金陵大报恩寺塔、唐崖土司王城遗迹、潇贺古道等古建筑及各类瓦当、 摩崖石刻如南朝陵墓石刻、大足石刻六道轮回图等作为研究对象,古物件如商晚期青铜牛樽、楚编钟、针灸铜人,实物档案也有涉及,但研究较少。可见物质文化数字保护研究对象多为不可移动的文化遗产,较为欠缺对可移动文化遗产的研究。

2.2 非物质文化遗产

2005年,随着《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》发布,学者们开始关注非遗的保护,我国非物质文化遗产数字化研究得到大力推进。学者们以壮族、羌族、土家族、西藏、黎族、满族、白族等少数民族非遗为对象进行数字化保护探索。从地区视角看,云南、西藏、新疆、天津、江苏、黑龙江、河南、贵州、甘肃、佛山、重庆、湘西、赣北等地的非物质文化遗产数字化保护研究较为丰富。总体而言,研究所涉及的项目包含了如传统体育、古琴技艺、壮剧、彭水木蜡庄傩戏、师公舞、中国掼牛、摆手舞、武术、武打艺术等表演艺术类非遗项目,以及土家族织锦、壮族服饰、木版年画、潞绸、黎族纺染织绣工艺、 石湾陶瓷艺术等传统工艺技术类非遗项目。

不难发现,非遗数字化保护研究对象众多,涉及的地区、民族、项目均较广泛,时至今日,非遗数字化保护研究已经成为文化遗产数字化保护最举足轻重的一部分。但目前缺少对传统节日、传统生产知识、传统生活知识与技能、 传统仪式类非遗的数字化保护的研究。每一项文化遗产都是我们的宝贵的文化资源,值得学者们给予其更多关注。

3 数字技术在文化遗产保护中的应用研究

以数字化方式对文化遗产进行保护、传播、交流和利用是世界范围内公认的趋势,也是我国文化遗产保护研究的热点。该领域使用技术主要集中在3D技术、现实技术、人工智能、新媒体等。

3.1 3D 技术应用

3D 技术原主要应用于真实记录和保存文化的发掘信息,为文化遗产的修缮和恢复提供数据和模型支持[8]。长期以来,受其采集精度影响,所构建的模型并不能完全反映文化遗产真实情况。因此学者将点云和高清影像数据、多元数据、逆向工程、四目系统、LiDAR 遥感技术、Remake、PMVS 算法等技术和算法与3D 技术进行技术整合,以提高3D 扫描的精准度。目前使用3D 技术进行保护的文化遗产众多,比较典型的有故宫院藏文物、敦煌莫高窟、交河故城遗址、赫哲族历史遗存、南朝石刻艺术、第一汽车制造厂历史街区等物质文化遗产。此外,依托于3D 技术的BIM(建筑信息模型)近年来也颇受关注,高精度的BIM 模型可方便在虚拟环境下对修缮工程的各分项施工措施、方案进行深化、模拟,便于建立标准化数字资产档案。鼓浪屿、济南督城隍庙、麦积山石窟第44 窟等古建筑的本体修复、虚拟复原、建筑抗震采用的即是此项技术。

3.2 现实技术应用

AR(增强现实)、VR(虚拟现实)、MR(混合现实)等现实技术,则被广泛应用于文化遗产的保护和可视化展示,文化遗产的保护与开发的途径得到了进一步拓展与衍生。虚拟现实技术应用的主要领域包括器物、书画、雕塑和建筑遗址以及口头故事与语言、传统技艺和传统习俗方面[9]的数字化保存。基于MAR 的泥咕咕非遗保护在线展示系统[10]推进了可视化技术移动化进程。而童芳另辟蹊径,基于娱乐性与教育性共存的多元化教育情境,探索文化遗产类VR 设计[11]。

3.3 元数据

推进文化遗产的数字人文研究, 实现文化遗产的数字化保护,建立数字资产档案是一项艰巨的现实要务。这项工作的展开需要依赖强大的底层元数据支撑[12]。元数据在使用时需要有一套专门的标准对文化遗产进行扫描,而目前我国没有一套规范化的元数据标准。鉴于此,吴建平针对非物质文化遗产音/视频资源提出了19 个元素、70 个修饰词的元数据设计[13]。此后,民族服饰、艺术品、农业文化遗产、古道文化遗产等的元数据描述规范,以及应用体系构建相继提出。

3.4 其他数字技术

除上述技术外,人工智能技术、大数据、数字孪生技术、多源探测技术、区块链,被当作文化遗产数字化保护的进阶技术和智慧化转变方向,不少学者针对这些技术应用在文化遗产数字化保护领域提出了概念性或可行性技术方案,为实现文化遗产资源库建设探索出了一条生态之路。

4 数字化保护与传承表现形式研究

4.1 数据库

数据库是文化遗产资料电子化保存的基础,但其开发繁复,因此数据库建设是该领域的重难点问题。陈小蓉将体育非遗资源数据库建设划分为调研规范阶段、采集制作阶段和上线管理阶段3 个阶段[14]。牛金梁认为人工智能助力非遗资源数据库技术赋权,提升了资源库档案的处理效率及传播流程。

4.2 图书馆、博物馆

数据库不是独立存在的,它与博物馆、图书馆等重要的文化遗产保存、 传播与分享的形态共同形成了完整的保存和传播链。因此,宋丽华、肖永英对图书馆、档案馆、博物馆等知识平台进行了整合研究。与此同时,在公共服务合作化、用户需求多样化的背景下,学者们开始关注这类知识平台的互动性和体验性。数据库、图书馆、博物馆的整合及灵活多样的互动化展示将是未来一大研究趋势。

4.3 动漫、游戏

此外,研究者们开始探讨一种新传播方式,即严肃游戏和动漫在非物质文化遗产数字化保护中的应用及效果,试图找到教育与娱乐并存的传播或传承方式,如已面世的敦煌壁画主题体感游戏、平遥漆器艺术游戏。文化遗产类严肃游戏并不少见,但仅限于文化展示、欣赏和传播,缺乏面向专业人士或者学生的游戏类型。因此在开发此类严肃游戏时,应注重以学习者为中心,严格把控严肃游戏中文化展示和传播、文化意识和行为的改变、传统技艺的辅助性获取,以及社会文化情景的构建。严肃游戏和动漫将文化遗产根植于大众的日常生活中,以此实现活态保护,是文化遗产数字化保护大众化的一种迈步。

5 结语

我国文化遗产数字化保护工作主要由政府主导,但由于文化遗产形式多样,保存地分散,具体管理涉及部门众多,导致整体管理较为散乱,不利于统筹兼顾。数字技术的参与逐步改变了这一现状,成为文化遗产可持续发展不可或缺的手段。

近30年来,文化遗产数字化保护研究热点主要是数字技术在文化遗产保护中的应用以及数字化保护与传承表现形式。整体来看,研究多是在探索文化遗产保护的方式、方法以及技术的应用,以案例研究和实证研究为主,理论基础相较薄弱,尚未形成完整的理论体系,整体体系构建的研究有待进一步加强。

随着文化遗产数字化程度不断提高,复杂和创新的技术逐步与文化遗产数字化保护结合。常用的技术有三维扫描技术、图像增强技术、以及数据存储技术,上述技术的逐步成熟也推动了现实技术、元数据、人工智能、计算机视觉、深度学习、适应认知、数字孪生、区块链等技术在该领域的应用。近些年,文化遗产数字化保护呈现跨学科、跨领域、跨组织共享合作趋势,研究势头良好。但亦如前文所述,大量研究仅关注了技术在文化遗产保护中的应用,而忽略了用前瞻的眼光探讨文化遗产数字化保护的障碍。平台和数据的分散依然是该领域面临的难题,依靠多学科多领域合作,实现数字统一,是未来研究值得关注的方向。此外,未来的研究还应更多回应以下问题: 其一,传统的文化研究者缺乏对数字技术的掌握,掌握技术的研究人员缺少对文化遗产的深入认知,文化和技术如何绑定。其二,数字技术和文化遗产一样会因时间的流逝而丢失和毁坏,要如何解决等问题。

——围棋