隔姜温和灸合麻杏石甘汤加减治疗支气管哮喘的研究

刘广棵

(河南省漯河市郾城区中医院综合内科 漯河 462300)

支气管哮喘属于气道慢性疾病,主要临床症状表现为气急、喘促、咳嗽等,多呈交替性进行,给患者日常生活带来一定影响。目前,西医临床多采用糖皮质激素、抗生素等治疗支气管哮喘,虽有一定疗效,但停药后易复发,临床效果欠佳[1~2]。中医学认为,支气管哮喘属“哮证”范畴,多见痰热壅肺证[3]。麻杏石甘汤因具有平喘通腑、清肺化痰的功效,能够改善患者气道高反应性,利于临床症状恢复,常用于痰热壅肺证疾病,且临床疗效已得到肯定[4]。隔姜温和灸是将中草药与针灸的优点结合,以温肾、补肺为主,达到温经散寒、活血通络的目的,继而缓解支气管哮喘患者临床症状,预防支气管哮喘反复发作[5]。鉴于此,本研究探讨隔姜温和灸联合麻杏石甘汤加减治疗支气管哮喘的效果。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究已通过医院医学伦理委员会审核。前瞻性选取我院2019年7月至2020年6月收治的120 例支气管哮喘患者作为研究对象。(1)诊断标准:西医符合《支气管哮喘基层诊疗指南(实践版·2018)》[6]支气管哮喘相关标准;中医辨证符合《支气管哮喘中医证候诊断标准(2016 版)》[7]中痰热壅肺证,主症为气急、胸闷、喘促、咳嗽,次症为咯痰不爽、无法平卧、喉中痰鸣、大便秘结,舌质红,舌苔腻,脉滑,在满足舌脉诊基础上,符合2 项主症+1 项次症即为确诊。(2)纳入标准:符合上述诊断标准,处于哮喘慢性持续期;家属及患者签署知情同意书。(3)排除标准:有矽石接触史;由肺心病、慢阻肺等原因导致的呼吸困难;易过敏体质;先天性心脏病;妊娠或哺乳期。根据随机数字表法将120 例支气管哮喘患者分为对照组与观察组各60 例。对照组男34例(56.67%),女26 例(43.33%);年龄37~62 岁,平均年龄(49.37±4.13)岁;病程9~36 个月,平均病程(22.41±4.44)个月。观察组男33 例(55.00%),女27例(45.00%);年龄37~62 岁,平均年龄(49.41±4.09)岁;病程9~36 个月,平均病程(22.45±4.42)个月。两组一般资料比较无显著差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法 两组均参考《支气管哮喘基层诊疗指南(实践版·2018)》[6]行西医规范治疗。对照组予以麻杏石甘汤加减治疗,组方:麻黄6 g、枇杷叶15 g、丹参15 g、杏仁15 g、葶苈子15 g、石膏15 g、炙甘草6 g;伴高血压者将麻黄改为桑白皮;痰多者加胆南星15 g;大便秘结甚者加生大黄15 g。水煎取汁100 ml,1 剂/d,分早晚2 次温服,连续治疗1 个月。观察组在此基础上加用隔姜温和灸治疗,选穴:尾闾(肛门与尾骨端之间)、天突穴(颈部,当前正中线上,左右胸锁乳突肌之间)。用牙签将新鲜姜片戳多个小孔,置于穴位上,随后将艾条点燃进行悬灸(距穴位约3 cm,以患者局部无灼痛、温热感为宜),每穴灸10 min,1 次/d,持续治疗1 个月。

1.3 评价指标 (1)哮喘控制状况:应用哮喘控制测试表(Asthma Control Test,ACT)[8]评估两组治疗前与治疗1 个月结束时哮喘控制程度,量表包括呼吸困难次数、对睡眠的影响等方面,总分25 分,分数越高表示支气管哮喘控制效果越好。(2)肺功能及小气道功能:应用肺功能检测仪(成都日升电气有限公司,RSFJ800)检测两组治疗前、治疗1 个月结束时第1 秒用力呼气量(Forced Expiratory Volume in One-Second, FEV1)、最 大 肺 活 量(Forced Vital Capacity, FVC)、峰值呼气流速(Peak Expiratory Fowl Rate, PEF),检测剩余25%肺活量、50%肺活量、75%肺活量时的最大呼气流量(MEF25、MEF50、MEF75)。

1.4 统计学方法 采用SPSS24.0 软件进行数据处理,计量资料以(±s)表示,组间数据用独立样本t检验,组内数据用配对样本t检验,计数资料以%表示,采用χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

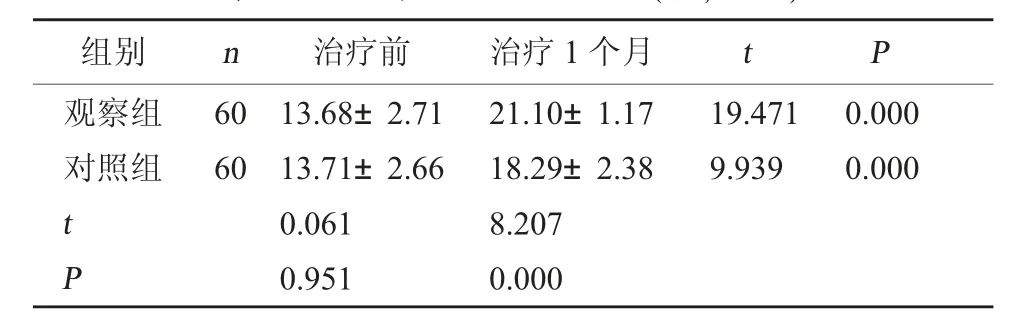

2.1 两组哮喘控制状况比较 治疗前,两组ACT评分对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗1 个月结束时,两组ACT 评分高于治疗前,观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组哮喘控制状况比较(分,±s)

表1 两组哮喘控制状况比较(分,±s)

组别 n 治疗前 治疗1 个月 t P观察组对照组60 60 19.471 9.939 0.000 0.000 t P 13.68±2.71 13.71±2.66 0.061 0.951 21.10±1.17 18.29±2.38 8.207 0.000

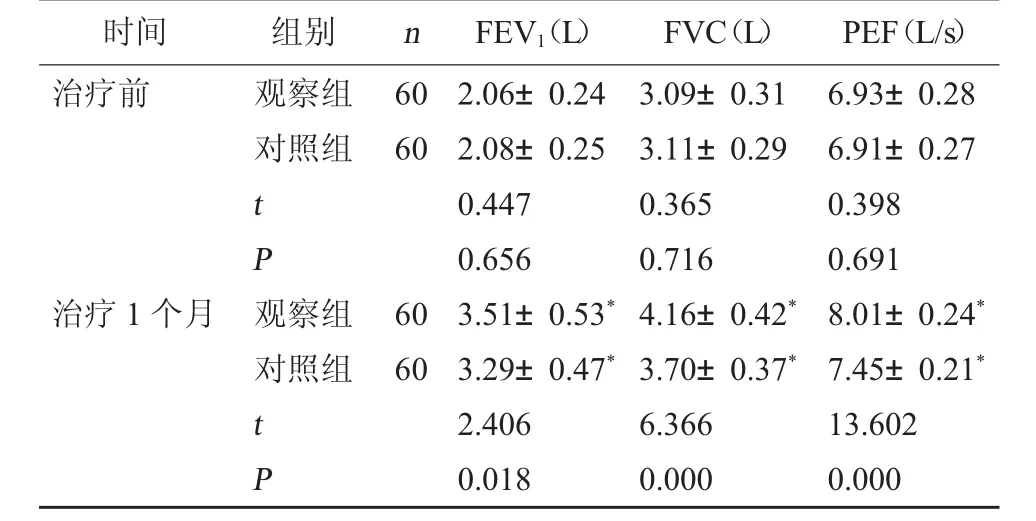

2.2 两组肺功能比较 治疗前,两组FEV1、FVC、PEF 对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗1 个月结束时,两组FEV1、FVC、PEF 均高于治疗前,观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组肺功能比较(±s)

表2 两组肺功能比较(±s)

注:与本组治疗前对比,*P<0.05。

时间 组别 n FEV1(L) FVC(L) PEF(L/s)治疗前观察组对照组60 60 t P治疗1 个月观察组对照组60 60 t P 2.06±0.24 2.08±0.25 0.447 0.656 3.51±0.53*3.29±0.47*2.406 0.018 3.09±0.31 3.11±0.29 0.365 0.716 4.16±0.42*3.70±0.37*6.366 0.000 6.93±0.28 6.91±0.27 0.398 0.691 8.01±0.24*7.45±0.21*13.602 0.000

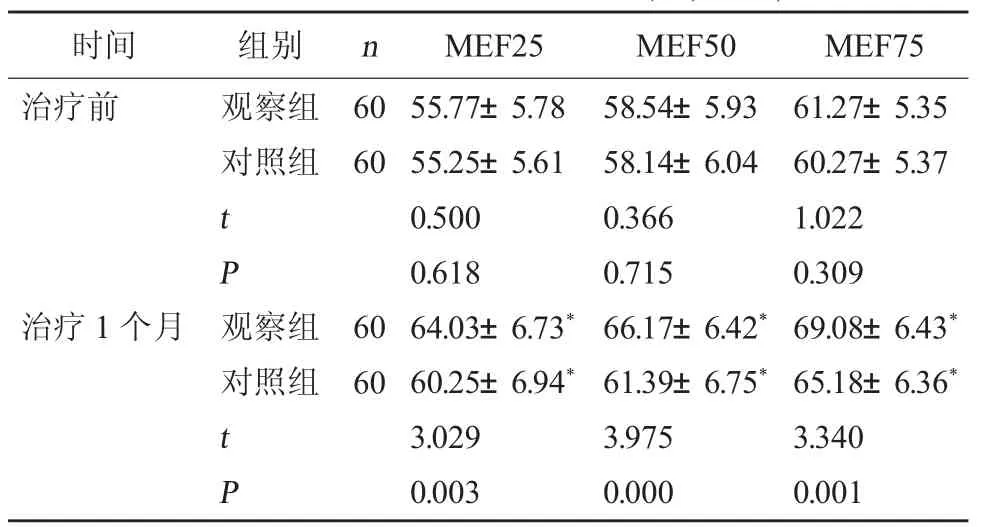

2.3 两组小气道功能指标比较 治疗前,两组MEF25、MEF50、MEF75 比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗1 个月结束时,两组MEF25、MEF50、MEF75 高于治疗前,观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组小气道功能指标比较(%,±s)

表3 两组小气道功能指标比较(%,±s)

注:与本组治疗前对比,*P<0.05。

时间 组别 n MEF25 MEF50 MEF75治疗前观察组对照组60 60 t P治疗1 个月观察组对照组60 60 t P 55.77±5.78 55.25±5.61 0.500 0.618 64.03±6.73*60.25±6.94*3.029 0.003 58.54±5.93 58.14±6.04 0.366 0.715 66.17±6.42*61.39±6.75*3.975 0.000 61.27±5.35 60.27±5.37 1.022 0.309 69.08±6.43*65.18±6.36*3.340 0.001

3 讨论

支气管哮喘导致的气道高反应性,常伴广泛多变的可逆性气流受限,造成喘息、咳嗽等反复发作。目前支气管哮喘病因尚未完全明确,多认为环境(如粉尘、药物等)、遗传等因素与支气管哮喘的发生密切相关[9]。西医治疗支气管哮喘以扩张支气管、抗气道炎症等为主,可缓解支气管哮喘症状,但长期服用易增加不良反应发生率,且西药治疗多针对某一种病机,因而治疗效果欠佳[10]。

支气管哮喘属中医学“咳嗽、哮病”范畴,《时方妙用·哮证》曰:“哮喘之病,寒邪伏于肺俞……,动怒动气亦发,劳役房劳亦发”,中医治疗支气管哮喘经验丰富[11~12]。中医学认为支气管哮喘病机在于肺气虚则宣发失常,精微不布,停为痰饮而蕴于肺脏,卫气不输,因此治疗原则为健脾化痰、温肾益肺。本研究结果显示,观察组治疗1 个月结束时ACT 评分高于对照组,且FEV1、FVC、PEF 指标均高于对照组,提示隔姜温和灸联合麻杏石甘汤加减治疗支气管哮喘能够有效控制哮喘症状,改善肺功能。除口服中药外,艾灸外治法也是中医常用治疗手段,其中隔姜温和灸效果较佳。《神应经》记载:“灸哮法,天突、尾窍骨尖,又背上一穴,其法以线一条套颈上,垂下,至鸠尾尖上截断,牵往后脊骨上,线头尽处是穴。灸七壮,妙。”本研究选取天突、尾闾穴为治疗支气管哮喘特效穴,并应用新鲜生姜进行同步治疗,其中天突为阴维、任脉之会,可发挥降痰宣肺、通利气道的作用;尾闾穴归督脉、督脉之络穴,别走任脉,具气机自调、阴阳和合的作用,可协调肺宣发及肃降;生姜归肺、脾经,可发挥解表散寒、化痰止咳的作用。与麻杏石甘汤加减联合使用发挥协同作用,进一步促进哮喘症状缓解,达到治愈疾病的目的。本研究结果还显示,治疗1 个月结束时,观察组MEF25、MEF50、MEF75均高于对照组,表明隔姜温和灸联合麻杏石甘汤加减能够有效改善支气管哮喘患者小气道功能。现代药理研究证实,麻杏石甘汤加减方中丹参可促进肺动脉阻力降低,促使血黏滞度降低,从而提高患者呼吸通气,缓解喘息、气短等症状[13]。同时隔姜温和灸将新鲜姜片放于指定体表穴位处,通过艾灸对穴位处进行悬灸,使穴位之处产生刺激发挥其生理作用,且生姜可透过穴位渗透吸收而发挥作用,进而达到疏通经络、调节脏腑气血的作用,使脏腑功能趋于正常,进而提高患者通气量[14]。

综上所述,隔姜温和灸联合麻杏甘石汤加减治疗可有效控制支气管哮喘患者哮喘症状,改善肺功能,提高小气道功能。