积极主义刑法观的弊端剖析

——以《中华人民共和国刑法修正案(十一)》为视角

班耿齐

(南开大学法学院,天津 300071)

2021年3月开始施行的《中华人民共和国刑法修正案(十一)》(以下简称《刑法修正案(十一)》)延续了近年来我国刑事立法的活跃态势,共计变更条文47条,其中新增条文15条,修改条文32条。除“部分降低刑事责任年龄”一条涉及总则修改外,其余条文均专注于对刑法分则的“大修”,不论是对未成年人犯罪、食品药品安全、社会秩序管理、生态环境保护等传统问题,还是对生物技术研发、外来物种入侵、人类遗传资源等新兴领域均有涉及。可以说,作为积极刑事立法的新近成果——《刑法修正案(十一)》再次拓展了刑法触角进行社会治理的深度与力度,表明我国的刑事立法,特别是刑事修法风格正在由过去谨慎谦抑、填补空白的“小步跑”向积极扩张、修缮体系的“大步走”时代迈进。这对于展现立法者积极回应公众关切,有效发挥刑法规制与引导职能是有利的。但在立法论层面总体肯定《刑法修正案(十一)》的积极立法趋向绝不意味着对其全部的立法选择一概予以支持,由此暴露出的诸多实务弊端与消极影响也绝不应当在对积极刑事立法的欢呼声中被忽略和淹没。

一、入罪门槛过低容易导致国家与公民不堪其负

法治不仅是规则之治,更是良法之治[1]。修法是否实现了预期的法治效果,司法中实行是否顺畅以及有无带来新的社会问题等都是检视国家立法成效的重要依据。以醉驾入刑为例,2021年1月1日至11月15日全国法院共审理涉危险驾驶罪案件28.5万件,令该罪再次超过盗窃罪,在刑事案件数量中排名第一[2]。究其缘由,自2011年《刑法修正案(八)》将醉驾入刑以来,各司法实务部门(尤其是公安部门)对该罪的认定始终保持严格刚性①,这使得醉驾虽然名为轻罪(最高刑为拘役),但在实务中缺乏必要的出罪通道,从而导致该罪的入罪门槛奇低,绝大多数醉驾行为被定罪量刑,危险驾驶罪数量空前激增。这一现状不仅在侦查、审判、执行等各环节消耗了大量司法资源,而且在缺乏前科消灭制度的我国,伴随终身的刑事犯罪记录给轻罪者本人带来的刑后歧视以及给其直系近亲属造成的负面影响,往往会超越刑罚本身[3]。

再以经济犯罪为例,根据2020年最高人民检察院两会工作报告,1999年至2019年的20年间,我国扰乱市场秩序类犯罪增长了19.4倍,生产、销售伪劣商品犯罪增长了34.6倍,侵犯知识产权类犯罪更是增长了56.6倍[4]。可以说,经济犯罪的迅猛增加以及人民群众的深恶痛绝为加重法定刑标准、增强刑罚威慑力提供了充足的现实依据和民意基础。本次《刑法修正案(十一)》通过扩张原罪的犯罪主体、犯罪客体、行为方式,降低犯罪构成要件要求,提高起刑点或法定最高刑,取消罚金额度限制等方式,对刑法分则第三章破坏社会主义经济秩序罪中的十余项罪名进行了较大规模的从严修改。由于经济犯罪通常涉众性较强,犯罪后追赃退赔难度较大,受害人损失难以弥补,极易引发群体性事件,带来社会维稳压力。因此立法者通过修法加大对犯罪者的刑罚力度,也是一种满足受害公众报应心理、平息社会矛盾的权衡之策。但刑法作为一种不得已之恶,“用之得当,个人与社会两受其益;用之不当,个人与社会两受其害”[5]25。在制定经济犯罪相关法律时必须保持刑罚范围和强度始终处于合理区间,切忌打击面过大,更不能动辄重刑。从某种意义上来说,“飞进苍蝇”是“打开窗子”的必然结果,经济犯罪也是伴随市场开放、经济活跃而必然产生的负面影响。对经济犯罪予以坚决打击自无异议,但如果科刑过重,入罪门槛过低,则在惩治犯罪的同时也将极大程度上遏制市场主体参与经济活动的积极性,以致惜指失掌、因噎废食。

近年来,我国刑事犯罪中的严重暴力犯罪率大幅下降[6],但经济犯罪的数量与种类却呈逐年上升趋势,其原因主要在于社会形态对犯罪形态的决定性作用:当社会经济发展缓慢时,人民生活水平与受教育水平普遍偏低,民众法律意识淡薄,为求生计而甘冒受刑风险或遇到矛盾纠纷便诉诸暴力的可能性就大。随着社会经济发展,民众生活水平及受教育程度得到极大改善,全民法治观念整体性提升,处于社会底层者无需以身试法亦能找到谋生出路,遇到矛盾纠纷以法律途径解决也已成为社会基本共识,私力救济的选项在很大程度上被公众淡化、遗弃。但市场经济的蓬勃发展同时也间接为经济犯罪数量的激增和经济犯罪人的“培养”提供了环境土壤。申言之,经济犯罪中存在着“精英式”犯罪,以金融诈骗罪为例,其最终犯罪目的的实现,往往需要犯罪者同时兼具专业知识和经济实力,并且能够利用对受害者的信息不对称进行前期利诱。事实上,传统自然犯罪率降低、经济犯罪率上升的犯罪结构变化并非中国独有的现象,而是全世界发达经济体的共同特征[7]。所谓牛骥同牢,泥沙俱下,经济发展和市场繁荣在促进国民教育乃至精英教育水平的提高,为社会培养大量行业领袖和企业家群体的同时,也间接为孵化经济领域的犯罪“精英”提供了“有益温床”。因此从资本与利润的关系角度来说,近20年来经济类犯罪的大幅增长几乎是市场经济繁荣发展的某种必然②。市场经济的问题终究需要通过市场规制的方式来解决,不断完善包含平等产权保护和有序市场竞争在内的社会主义市场经济体制才是解决经济犯罪的治本之策,过度依靠刑法这一“最后的防线”,只能是在市场机制未臻完善时的一种无奈之举。

法治是最好的营商环境[8],此处的“法治”不仅是“惩恶”之法,更是“促善”之法,如果对严刑峻法形成成瘾性依赖,势必将造成入罪门槛过低,其结果是国家刑事治理成本过大,社会经济活力减弱,公民日常生活的违法触刑概率激增,而这将是国家和公民都无法承受之重。因此不论从治理成本还是破坏程度来说,事前的“补漏”都比事后的惩治要高明和长远得多。

二、“刑法万能主义”模糊了刑法与其他部门法之间的界限

“刑法万能主义”历来是我国的主流刑法观念,从战国商鞅的“禁奸止过,莫若重刑”③到清代《四库全书》中的“刑为盛世所不能废”④,无不表现出封建执政者对“刑法万能主义”思想的推崇。时至今日该思想仍是部分刑事立法者和社会公众根深蒂固的意识,以致于但凡出现引发公众关注的社会热点或恶性事件,人们便寄希望于通过增加新罪或加重刑罚的方式予以惩治。

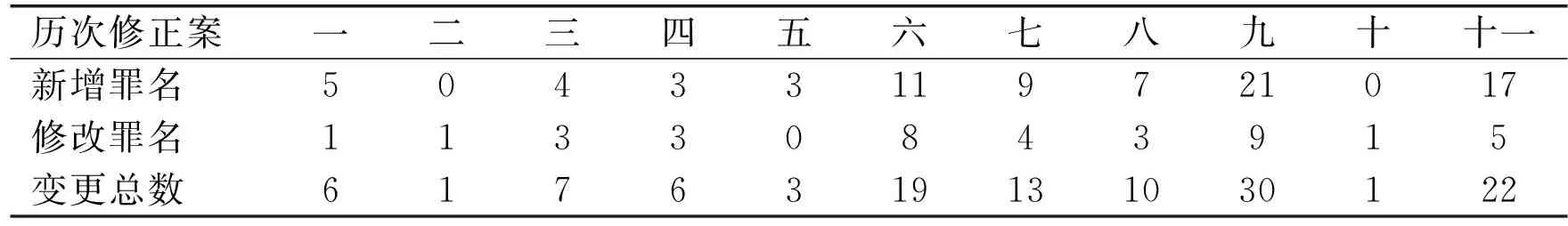

由表1可知,我国自1999年至今颁布的11部刑法修正案中,前5次修正案的罪名变更数较少⑤,平均新增罪名3个/次,修改罪名1.6个/次。后6次刑法修正案中除2017年11月颁布的《刑法修正案(十)》只修改了第299条侮辱国旗、国徽罪一项外,其余5次修正案涉及的罪名变更数均在10个以上,平均新增罪名13个/次,修改罪名5.8个/次。可以说,每当关于社会敏感案件的舆论传播发酵一次,呼吁增罪、修罪的声浪就会高涨一番,进而促使立法者或主动或被动地在立法举措方面更加“有所作为”。以《刑法修正案(十一)》为例,2020年7月2日第十三届全国人大常委会公布的《中华人民共和国刑法修正案(十一)(草案)》(即草案一审稿)共涉及变更条文数量为30条;2020年10月21日公布的《刑法修正案(十一)》草案二审稿涉及的变更条文数量已经增加到41条;待到2020年12月26日公布的《刑法修正案(十一)》正式文本的最终变更条文数量达到了47条。这种在一份修正案中对变更条文数量不断“扩容”的立法情况,足见立法者对充分延伸刑法触角的迫切心理,从而将加强刑事立法视作了解决大多数社会“新症”“顽疾”的“特效药”。

表1 历次刑法修正案罪名变更数据统计表

再以《刑法修正案(十一)》对涉及未成年人刑事责任年龄的部分修改为例,根据最高人民检察院2020年6月1日发布的《未成年人检察工作白皮书(2014—2019)》统计,2014年至2019年全国检察机关共受理审查逮捕未成年犯罪嫌疑人284 569人。2014—2018年平均每年发生的14周岁以下未成年人故意杀人案件超过20件,故意伤害案件有90余件。这些数字无一不在残忍地告诉我们一个事实:严重暴力犯罪正在日趋低龄化。于是,在媒体的报道与公众的疾呼之下,修改现有的未成年人最低犯罪年龄标准就成为了弦上之箭,势在必发。从某种意义上来说,与其将《刑法修正案(十一)》对涉及未成年人刑事责任年龄的部分修改视为一项为解决恶性暴力犯罪低龄化问题而采取的重刑举措,毋宁说是一种对公众日益加重的担忧和不满情绪的抚慰。

但是我们必须清醒地意识到,仅凭部分降低刑事责任年龄的立法手段并不能从根本上解决未成年人严重暴力犯罪的问题。根据“理性选择理论”,如果将刑法典比喻成一部罪与刑一一对应的“价格表”[7],犯罪人可以通过此表对犯罪的代价——刑罚进行理性计算从而决定是否实施犯罪以及实施何种程度的犯罪,那么显然未成年人不属于这样的“理性人”,其作为规范意义上的限制刑事责任能力人,不具备健全的心智,不能完全认识到自己行为可能产生的社会意义和法律意义,此时刑法的预防功效在未成年人的身上难免要打折扣。因此在预防未成年人犯罪这一问题上,过度信奉“刑法万能主义”实则是一种“偷懒式”思想,刑法之所以具备谦抑性本质,除了因为刑法的严厉性、补充性特征之外,还因为刑法功能本身的有限性。换言之,有些社会领域仅凭刑法是无力干涉的。“刑法万能主义”实际上模糊了刑法作为“最后一道防线”与其他部门法之间的区分边界,容易带来极大的社会矛盾隐患。就预防未成年人犯罪问题而言,除积极发挥刑法功能以外,更应坚持“多管齐下”,不断完善未成年人矫治教育制度,充分发挥学校、家庭乃至新闻媒体各自的社会责任,时刻关注未成年人的心理动态,帮助其树立正确的价值观,减少未成年人对暴力、血腥、杀戮等不良图文、影视信息的接触,共同助力祖国未来的花朵健康成长。

三、立法过度精细化带来规范与实践上的诸多缺陷

1979年新中国第一部《刑法》诞生时,由于立法经验不足且刚刚经历过社会动荡,司法系统运行废弛,立法者采取了“宜粗不宜细”的立法策略以最大程度满足当时的社会现实需要,但也因此导致了我国刑法长期处于“厉而不严”的重刑结构,存在法网疏漏、刑罚畸重、民众法律理解浅薄等诸多尖锐问题。因此,在修法速度方面,自1999年中国刑事立法史上第一部《刑法修正案》颁布之日起,近20余年我国的刑事立法者始终在通过修正案方式,致力于“拾遗补缺”、密织法网的刑法完善工作。

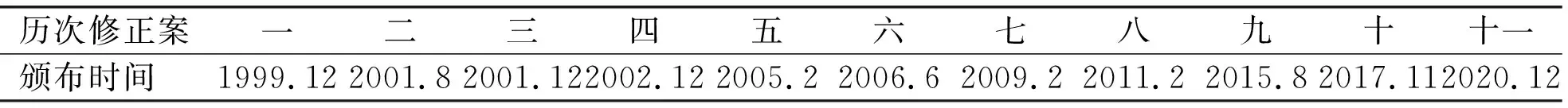

由表2可知,在修法速度方面,我国最早的五部刑法修正案是在1999年12月至2005年2月的五年多间时相继颁布的,其修正速度几乎相当于一年一部,2001年甚至出现了一年更新两部刑法修正案的情况,而自2006年《刑法修正案(六)》颁布至今的14年间,我国又陆续颁布了六部刑法修正案,平均每两至三年更新一部,虽更新速度已显放缓,但仍属频繁。

表2 历次刑法修正案颁布时间统计表

在修法内容方面,本次《刑法修正案(十一)》中的第13条操纵证券、期货市场罪,第20条侵犯著作权罪,第25条提供虚假证明文件罪,第28条猥亵儿童罪都是通过增加情形、细化罪状等方式以求立法表述精细化的典型体现。诚然,法律自诞生之日起便带有对公众行为和司法实践的双重规范功能,刑事立法的精细化不仅有助于公众守法意识的形成,为公众行为提供可循之章,而且能够避免司法上无法可依或无法乱为的情况发生。从这个角度来说,法治的实现程度与法律规范的精细化程度之间呈正相关关系。但矫枉难免过正,近年来某些刑事立法的过度精细化在给司法实务带来若干困扰的同时,也引起了学界的诸多批评与反思。有学者认为“立法宜粗不宜细”作为一种不过时的立法智慧[9],应重新予以重视和回归。下面笔者将着重分析刑事立法过度精细化在规范和实践层面存在的三点缺陷:

一是会导致法律条文的适用范围过窄。法律规定越是精细,留给司法者的解释余地就越小,其在实务中适用的范围就越狭窄,处理复杂社会问题的能力也就越弱。现实生活中的案情多种多样,几近无穷,而法条文字再是精细也终究有限,以“有限之文字”涵摄“无穷之情状”,难免会挂一漏万、顾此失彼。我国现行刑法(包括《修正案》)常常为追求精细化而按照现实个案的具体情状来描述构成要件,但个罪条文毕竟无法将某一犯罪现在及将来所有的不法类型完全列举,这就导致了条文构成要件的涵摄范围过窄,立法者为应对层出不穷的案件事实只能不断增设新罪[10]。这种为了追求书面表述上的精确而不断增设新条文的做法,在造成现有条文遭到排挤或取代的同时,也影响了法律的稳定性和公众的适应性。

二是部分限制了裁判者的司法能动性。过度追求立法精细化无疑会导致频繁修法,而我国每一次修法都需要经历前期调研、意见征集、专家咨询、会议论证等一系列严谨、复杂的修订程序,势必消耗大量的立法成本和国家资源。同时,过于精细化的法律规定容易使裁判者沦为单纯输出法条的司法机器,久而久之将造成刑事司法逐渐机械化、教条化,限制了法官在断案决疑过程中的司法能动性,也消弭了法官在处理个案时创造经典案例、填补法律空白的可能,对法官队伍的传承培养具有不容忽视的消极作用。从某种意义上来说,立法活动的日渐精细化实际上与立法机关及“两高”(最高人民法院和最高人民检察院,下同)对各级司法机关多年来的表现不放心和不满意有关。如果将查究司法人员滥权渎职行为的纪律监察部门比作“严父”,那么力求立法精细化以便司法人员准确适用的立法机关和“两高”无疑就是“慈母”。以“两高”为例,在过往的司法实践中,由于下级司法机关在遭遇疑难复杂案件时常常担心拿捏不准或承办人员不愿承担争议风险,其普遍选择是将矛盾递至“两高”以获得“权威性”的解释定夺,这就迫使“两高”频繁出台各类“批复”型的司法解释⑥,久而久之便导致了“两高”对各级司法机关的适法能力产生担心与怀疑。而基于这种担心与怀疑,为防止下级机关和承办人员对立法条文或司法解释“会错意”“不得法”,“两高”在被动满足下级机关和承办人员释法要求的同时,也主动出台了大量带有实质立法价值的“解释”“规定”或“决定”型司法解释。这种由不放心和不满意而产生的立法焦虑,在推动我国刑法体系日趋完善的同时,也使其体量日渐臃肿。笔者认为,我们应该将裁判者视做应用法律的“匠人”,而不是搬运法律的“工人”。刑法终究是规范“人”的法律,这里的“人”既包括守法之人,也包括执法之人、司法之人。如果对人不放心、不满意,可以加强对人的选拔与训练,提升人适用法条的精准性,而不是单纯追求文本的精细化。

三是可能会为潜在犯罪者提供规避刑罚的“负面清单”。法律语言的概括、模糊在某种意义上也代表着语言的多义性,它保证了语言的动态性以及涵盖的多面性[11]52。与其将模糊性看做法律语言的缺陷,毋宁将其理解为立法的技巧特征之一。我国春秋早期的统治者为追求“法不可知则威不可测”⑦的专制法统而推崇神秘法、习惯法,极端反对成文立法,更遑论叙明立法。但因为神秘法、习惯法违背了法治的基本精神,极易导致统治者滥施暴政,压迫民众,故以“子产铸刑鼎”为滥觞,千年以降,凡有识之士都在努力追求成文立法、叙明立法以守法治、护民权。但成文不代表繁絮,叙明不代表细碎,过于精确单一的语言极易陷入僵化,这对于凝结了人类价值与智慧结晶的法律而言无疑是一种束缚。因此法律语言的模糊性表述本身并非法治的缺陷,只有当模糊的法律被别有用心者用来推行个人意志,使法治之“法”沦为实现人治的工具时,才会成为法治的缺陷。所谓“言多语失”,如果刑法规范表述的过细,罪状列明的过多,对守法者而言,因需要学习、遵守的规范条文太多而难以掌握、莫衷一是,不利于全民学法、守法意识的形成;对违法者而言,刑法条文的精细化列举替代原先的概括性表述,无疑是变相地为潜在犯罪者提供了一份规避刑罚的“负面清单”。正如萨唯尼所言:“法律自其制定公布之时起,即逐渐与时代相脱节。”[12]150立法者再聪颖博学也无法将某一罪名的全部犯罪形式描述穷尽,因此“高超”的潜在犯罪者足以在一份详尽的“犯罪清单”中读出“法无明文规定不为罪,法无明文禁止皆可为”的另一番意涵。

四、结语

总体而言,以《刑法修正案(十一)》为代表的积极刑事立法观符合时代要求和民众诉求,在当下和今后一段历史时期内都将是驱动我国刑法体系日臻完善的主导观念。然而积极主义刑法观在实践中逐渐暴露出的诸多问题和弊端,也需要理性的“有识之人”从立法和司法两个层面及时予以调整和纠偏。例如以刑法的法益保护机能为导向,当犯罪人对自己造成的法益侵害实施了及时有效的恢复、补救,则给予其相应的从宽量刑激励,从而以“附条件”的轻刑举措实现与严刑峻法相同的规范目的。总之,只有保持必要的审慎态度,坚持刑法谦抑性的底色不变,同时有效发挥已有刑法条文的自我调节功能,防止入罪门槛过低以及“刑法万能主义”,适度改良立法过度精细化的问题缺陷,从而避免刑事立法、司法成本非合理的过量消耗,才能真正实现《关于〈中华人民共和国刑法修正案(十一)(草案)〉的说明》中所主张的“贯彻宽严相济刑事政策”,“注重社会系统治理和综合施策”,最终达到“适应国家治理体系和治理能力现代化”的目标要求。

注释:

① 2011年公安部颁布的《关于公安机关办理醉酒驾驶机动车犯罪案件的指导意见》规定:从严掌握立案标准。经检验驾驶人血液酒精含量达到醉酒驾驶机动车标准的,一律以涉嫌危险驾驶罪立案侦查。

② “一有适当的利润,资本就会非常胆壮起来。只要有10%的利润,它就会到处被人使用;有20%,就会活泼起来;有50%,就会引起积极的冒险;有100%,就会使人不顾一切法律;有300%,就会使人不怕犯罪,甚至不怕绞首的危险。”——马克思.资本论[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,译.北京:人民出版社,2018:839。

③ 出自《商君书·赏刑》。

④ 出自《四库全书·政法类·法令之属按语》。

⑤ 罪名变更数=新增罪名数+修改罪名数。

⑥ 《最高人民法院关于司法解释工作的规定》第6条规定,司法解释的形式分为“解释”“规定”“批复”和“决定”四种。

⑦ 出自《左传》昭公六年孔颖达疏语。

- 绵阳师范学院学报的其它文章

- 甲骨卜辞所见羌人名称探析

- 西周的统一文化及其异化

- 北魏明堂建设与孝文帝礼制改革