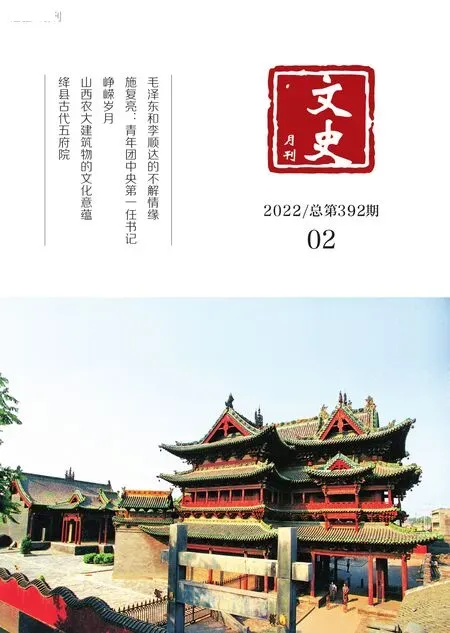

山西农大建筑物的文化意蕴

信德俭

山西农业大学的前身是铭贤学校,它是孔祥熙1907年创办的。1916年,孔祥熙提出培養学生要“务使德智体三育平行进展”的教育理念,其后的学校领导将孔祥熙的教育理念物化为办学实践。在几十年的办学过程中,铭贤学校的管理者非常重视校园文化建设,营造浓郁的文化氛围熏染莘莘学子,良好的文化氛围塑造了学生健康的人格。

铭贤学校于1909年迁入太谷县东关的孟氏花园。今天,在山西农业大学的校园里,保存着许多清朝和民国时期的建筑。每当三四月份,百花绽放,姹紫嫣红,更为校园里的建筑增添几分姿色。她的美丽,激起铭贤学校师生纷纷撰文来赞美自己的校园。国文教师吴连城将校园建筑概括为“双八景”,戎叶侯老师的诗词“纡曲回廊绕画壁,闲瞻栏外树琳琅。柳丝袅袅欺飞弱,柏叶森森遮日光。林后陂陀假山隐,腰半翼然小亭凉。微闻学子吟诗声,长叹生活追羲皇。”赞美了铭贤校园。学生马景援的《校园赋》曰:“步石砌之幽径兮,流览蔚秀之丛林,陟陂陀之假山兮,坌视校园之翳荫。北眺崇圣兮,忆孟园之胜景;观众树之翁萲兮,览花草之榛榛,闻铿锵之钟声兮,振后学之迷梦。见禽鸟之飞舞兮,乐天地之无穷。碧草葳蕤如菌兮,丛花灼灼其若锦;鸣禽缭绕于树巅兮,松鼠嬉戏乎其中。至若春光媚兮梦意深,飞絮游兮牵人恨,蜂蝶兮蹈花间鹂,莺鸣兮高树巅,漫游而徘徊,信步而盘桓,夏以急雨兮声澎湃,冬以密雪兮玉碎盘;秋风萧瑟兮天气凉,草木摇落兮露为霜,临石桥而遥眄兮,登木栏而凝想,聆万籁之清声兮,觉造物之幽皇,四明迎宾之曲径兮,瞻洋台之花墙,抚游廊之栏杆兮,瞰弓桥之荡漾,古檀翠柏郁乎苍苍,武陵桃源铭贤永昌。”此诗描写了铭贤校园的美景。细细鉴赏,山西农大校园里每一幢建筑都有着自己的故事和文化意蕴。

校门 铭贤学校的校门沿用了孟氏花园的旧门。拱门顶上悬挂着“铭贤学堂”门额,此门额由清末状元、书法家刘春霖题写,下端的英文校名由仁术医院院长韩明卫(Hemingway)之妻韩美瑞书写。门旁两侧悬挂着“铭贤”“学堂”两只灯笼,校门左右悬挂“学堂重地”和“禁止喧哗”的虎头牌。由校门向里走,迎面过厅上悬挂一块五尺长、二尺宽的横匾,上面镌刻着“渐入佳境”四个大字。据孔祥熙介绍,这块“渐入佳境”横匾系孟氏旧物。每当开学时,孔祥熙都要向新生解释为什么要继续挂这一块匾,其理由是:“学生念书,读到一个阶段,老在那里停留不前,固然不可,但是躐等急进,也非所宜。求学必须由浅入深,由近及远,脚踏实地,一步步地往前走。必须如此,所求获得学问方始是着实的、可用的,而且越学越有趣,越走越光明,这种读书方法好有一比——倒食甘蔗,渐入佳境。”他还教育学生说:“不仅读书应该渐入佳境,凡是聪明人的一举一动,率皆如是。反过来说,一个人读书越读越糟糕,走路越走越黑暗,那么,这个人的生活一定苦不堪言、江河日下,将来不会得到好结果的。须知,人生如逆水行舟,不进则退,决不能在中流停顿。所以,最好鼓起勇气来,按部就班,循序而进,一步步地达成目标,这便是真正的‘渐入佳境!”

崇圣楼 进入校门,向右走进孟氏的祀神院,坐北向南建有天后圣母庙(妈祖庙),为孟氏花园的主要建筑。孟氏于清初在江淮一带经商,雍正、乾隆、嘉庆、道光年间,有七人出任知府,因此成为太谷望族。

孟氏花园为孟周衍及其后代所建。孟周衍(1694-1771),字廉夫,又字素臣,太谷城内人。雍正六年(1728年),孟周衍出任天津青州分司运同,在海河上负责盐的运输。雍正八年(1730年),在同僚及盐商中发起倡议,在海河上修建浮桥,并带头捐出自己的俸禄。据《天津县新志》记载:“孟公桥在东门外,即盐关浮桥。其地先以渡船往来,时有覆溺之虞。雍正八年,青州运同孟周衍造此,居民德之,故名。今易铁桥,名金汤桥。”浮桥建成后,方便了百姓出行和运输,百姓莫不感念孟公之德,故将此桥称作孟公桥,以纪念孟周衍的善举。

清乾隆四年(1739年),孟周衍任贵州平越府知府,任内清理积案,建义学、养济院、常平仓,当地为其立生祠。乾隆六年(1741年),孟周衍因不适当地气候,经常患病,因此辞官归里。1742年,在太谷县城东杨家庄营造别墅,即孟氏花园,供其家族避暑消遣。之后,孟氏后人在花园中建起“天后圣母庙”,祈佑其江淮海上商业运输平安顺昌,东西厢房则奉祀历代祖先神位。此建筑为卷棚顶二层楼,正面外墙雕琢龟纹图案,木构外檐,铁铸盘龙滴水,斗拱飞檐。一层建较大抱厦,厦顶为二层楼门外的平台,东西南三面有砖雕勾栏,平台与垂柱木构带木栏杆的通长阳台相连。两侧及正面梁柱间装饰有木质蟠龙雀替或通间华替,配以龙昂角科斗拱和翼角飞檐,如禽鸟争啄,装饰十分精美。

1909年春,铭贤学校迁至孟氏花园,在此楼一层供奉孔子,将此楼更名为崇圣楼,并请书法家赵铁山书写了“崇圣楼”牌匾。

校长院 崇圣楼左侧的院落,该院为一处三进院落。北房五间,原系孟氏主人及家属避暑或赏玩的寝居处。寝室的西面建有前后各五间西厢,为仆人居住的地方。寝室和西厢中间的北风岔,建有一个四方形的二层攒尖顶小楼,原为护院人的岗亭。南面正中为三间过厅,乃主人的书斋。孟周衍尤精于书法,有《孟周衍临晋人法帖》拓本存世。清李中简《嘉德树山房集》曰:“公少刻苦努力,老而不倦,于书尤得古人不传之秘,所临《兰亭序》及宋、元诸人名迹皆已上石。”晚年,孟周衍常邀当地文人墨客在此诗酒唱和,以琴咏自娱。铭贤学校迁来后,该寝室成为孔祥熙的起居室,书斋成为孔祥熙的办公室。孔祥熙在此处理校务,接待来宾,因此称为“校长院”。

绣楼 当时为孟氏女眷的观赏楼,建于18世纪40年代。此楼的西侧就是花园“洛阳天”,孟氏女眷在二楼上观赏园景。冬季将一部分花木盆景存放在此楼内过冬。铭贤学校迁来后,作为图书馆使用。楼上摆着方桌,四周摆满了书架,存放各种书籍。一层是阅报室,存放各种报刊,供师生阅读。

1934年,铭贤学校在图书楼楼门对面的墙壁上挂了一面正冠镜,镜框上镌刻着“容貌必端庄,衣冠必肃整。步履必安详,居处必正静。”从字面上直译,要求学生在学习生活中注重自身的仪表,给人树立良好的形象。其背后的含义是要牢记唐太宗的名言:“以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”来到图书馆,就是读书明理,修炼自己,以史、以人为镜,提高自身道德人格修养。1936年,亭兰图书馆建成之后,将此镜移在楼梯间,师生在进出图书馆都能看见,以此发挥警示作用。

四明厅 位于人工池塘的中心,该建筑高出塘底一米多,北接拱桥与“洛阳天”景区相连,南与“色映华池”木构牌坊相对,池塘的西北角为折角形水榭,东北部与游廊衔接。四明厅西南有“之”字形带栏杆的石板桥,板桥尽头,往北为依山傍水的“迎宾馆”,往南即达大假山山麓。四明厅东面为长廊,廊下筑有三孔砖砌涵洞,系池塘进水处。通过长廊往东有一砖雕角门,从角门出去,往北为观赏楼(绣楼),往南可攀登假山,也是花园中轴线最南端的建筑物。1990年建勤学楼时,四明厅迁移到现在的位置,作为乒乓球活动室。

聊以自娱 聊以自娱是孟氏的旧建筑,为马夫等仆人居住。铭贤学校迁来后作为教职工娱乐的场所——俱乐部,教职工集资做了匾额“聊以自娱”挂在门额上。铭贤学校学生毕业照大多在此拍摄。

田氏楼 原系美国人韩明卫(美国作家海明威的伯父)办仁术医院时所建。1904年韩明卫来到太谷,创办了仁术医院。1905年,韩明卫筹资建了一座具有西式风格的房子,当时只是一层。

1918年,田俊卿来到铭贤学校,先后担任副校长、委员长,他便住进了韩明卫建造的房子。1923年初冬,田俊卿搬到为温尔安(曾任铭贤小学校长,1922年回美国后逝世)建筑的房子(现在的2号楼)里,腾出的房子作为学校教室使用。1924年3月14日一时不慎,房子失火,学生们登顶揭瓦灌水,扑灭火灾,因此房屋破损。田俊卿募集资金重新修建了该楼,在原来的基础上加建一层,后来就称为“田氏楼”,也叫“科学楼”。重新修建的楼房,上层为教室及实验室,下层为校务长、教务主任、初中主任、文牍、事务主任、会计、庶务等人的办公室。该楼与杭氏楼对峙,引路两旁花木宜人。1990年建崇学楼时,拆迁移到现在的位置,现为后勤部的办公场所。

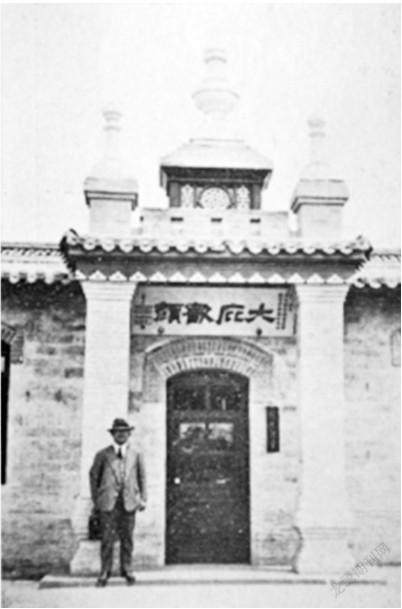

大庇欢颜院 位于孟家当铺东侧,建于1909年,共11间,用于学生宿舍。宿舍正前方有一道西式的砖砌牌楼,上面嵌了一块“大庇欢颜”的匾,此匾名取自于杜甫的著名诗句:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!”这块匾是学校教师为褒扬孔祥熙校长捐款兴建学生宿舍,特地醵资做来送给他的。为什么教师要选用杜甫的这一名句做门额呢?《茅屋为秋风所破歌》是杜甫旅居四川成都草堂期間创作的一首歌行体古诗。此诗叙述作者的茅屋被秋风所破以致全家遭雨淋的痛苦经历,抒发了自己内心的感慨。虽然身处“床头屋漏无干处”的生活中,但他不是想着自己的困苦,而是希望能有广厦千万间,庇覆天下贫寒的读书人,让他们喜笑颜开,体现了诗人忧国忧民的崇高思想境界。此匾额默示学生,要像杜甫那样“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”而兼济天下,教育学生要有关注民生艰辛、体察民间疾苦的济世情怀。

杭氏楼 由杭氏(HAWLIEY)基金会捐建,1921年落成。门额上悬挂省长阎锡山赠予的 “扶危济困”牌匾,以褒奖孔祥熙赈灾济困的精神。

1936年8月,图书馆正式启用,孔祥熙聘请北平图书馆的李钟履来担任主任,聘期一年。1936年9月他在《图书馆学季刊》发表了《山西铭贤学校图书馆概况》一文,图文并茂,详细介绍了图书馆的藏书、管理。1934年,盛宣怀家族将盛宣怀收藏的图书七千余册捐赠给铭贤学校图书馆。

有的小说杜撰说,嘉桂科学楼比亭兰图书馆高。小说著者看见图书馆有四个台阶,科学楼有五个台阶,说宋霭龄跟孔祥熙闹着要提高科学楼的地基,事实并非如此。经实地测量,科学楼的地基比图书馆还低14.6厘米,因为校园的地形是东高西低,所以科学楼多一个台阶。

銘贤学校操场观礼台 这座建筑最初是铭贤学校的西校门,1934年11月10日下午蒋介石偕夫人来校参观,按照太谷隆重礼仪,在此观礼台上搭建了主席台。蒋介石在此给铭贤学校师生训话。他说:“盖做事读书固当学做好国民,大英雄,为国家民族尽救亡图存之责任,然斯尚未足,尤要者,当进而学圣贤也。然则做好国民,做大英雄,做圣贤之道为何?汤之盘铭曰:‘苟日新,日日新,又日新。商汤铭日新于盘,以示每饭之不忘。盖一人之生活,非有日新日日新,又日新之长期锻炼,才能负担拯救国家、复兴民族之责任。吾深望铭贤教职员及青年学生,立志将旧日之一般坏学风涤荡净尽,并进而日日求新,为学豪杰,学为圣贤,成功自必可期。尤有进者,诸位青年须知:做豪杰、做圣贤,非天之命定,盖人人可得而为也。苟本身能勉励上进,有自强心,有自信心,则人人可为救国救民之领袖。”