智能无人指挥控制系统特点及研究方法的思考

王 磊

(北京特种机电研究所,北京 100012)

0 引言

经过长期努力,我军已经基本实现机械化,信息化建设也已取得重大进展,当前正以机械化为基础,以信息化为主导,以智能化为方向,加快推进机械化、信息化和智能化融合发展。从信息化战争演进至智能化战争,人机混合的群体智能技术可能成为捅破信息化战争“天花板”的颠覆性技术,而以智能无人作战系统为基础的智能无人威慑战将成为未来可能的战争形态。当前,国内外军事大国均在智能无人作战系统领域投入了大量的人力、物力和财力,在理论、技术和装备等方面取得了一定进步。相比国外,国内虽然在无人作战平台领域取得了较大进步,但在无人作战理论、无人指挥控制系统等方面差距较大。文中主要针对陆军无人指挥控制系统的概念、特点和研究方法等进行了初步研究。

1 指挥控制概念

关于指挥控制的概念,我军2011版军语对指挥控制的解释是:指挥员及其指挥机关对部队作战或其他行动进行掌握和制约的活动。美军对指挥控制的定义是:正式任命的指挥官为完成任务而对隶属和配属部队行使权力、实施指导的过程。

1.1 指挥

一般情况下,指挥指的是发令调度。目前,指挥概念已广泛应用于社会各领域管理层。在军事指挥方面,我军2011版军语中“指挥”的释义主要包括对行动的计划、组织、控制、协调等。美国陆军对指挥的定义是:指挥官根据其级别或职务对其下属合法行使权力,包括为完成受领的任务而有效地使用现有资源,以及制定部队运用、组织、指导、协调和控制方面的权力和职责,还包括负责下属人员的健康、福利、士气等。

由此可见,在军事指挥领域,对于“指挥”的释义,我军和美军之间存在差异,我军侧重于指挥是一种“活动”,而美军更强调指挥是“权力”。“活动”的范围广,包含的内容丰富;“权力”的概念强调的是指挥员的职责,责任和指挥内容明确。如果将指挥的过程看作某一确定系统的运行过程,由此按照系统论方法进行划分,其要素(即指挥要素)应包括指挥者、指挥对象(被指挥者)、指挥手段、指挥信息和指挥环境等,此时指挥的概念可定义为:为达到某一作战目的,指挥者根据实际指挥环境,运用指挥手段,下达指挥信息,指导所属分队完成作战任务的过程。

1.2 控制

根据对“指挥”概念的阐述,可以看出,我军对“控制”概念未做详细说明,仅将其看作“指挥”概念中的内容之一。并且,我军2011版军语中未对“控制”概念进行单独阐述,仅对“指挥控制”和“控制关系”进行了描述,其中,“控制关系”指的是根据上级授权,指挥员及其指挥机关与在本作战区域内行动的非所属部队之间构成的控制与被控制的关系。通常只对支援部队的作战和其他行动进行掌握和制约。美军对于“控制”概念的阐述是:根据指挥官意图为完成任务而对部队和作战职能进行的管控。控制是指挥作战行动所必需的活动,涉及整个部队,控制能够使部队在态势变化时,调整作战行动以符合指挥官意图。在对部队和作战只能实施管控的过程中,指挥官在参谋人员的协助下,对其作战地域内的所有部队实施控制。参谋人员负责协调行动,向指挥官提供信息,代指挥官实施控制。

针对“控制”概念的阐述,我军和美军存在很大差异,我军强调是对“非所属部队”存在控制与被控制的关系,而美军强调是“所有部队”。对比两者定义,美军的定义中强调了“依据态势变化,调整作战意图,符合指挥官意图”,此处的“控制”与工程控制论中的“控制”概念更贴近,也更准确。比如在《控制论》书中,对于一个控制系统的描述是:“一个自动控制系统,也不像是一部只是不断重复某种单调的动作的普通机械,它需要根据周围环境的变化,自动调整自己的运动,也可以说它必须具有一定的灵活性和适应性”。

按照工程控制论要求,对于控制的要求很广泛,但其3大根本性指标是稳定性、准确性和快速性。1)稳定性:指的是系统要素在外界影响下表现出的某种稳定状态,即不论是外部环境变化,还是内部变化,都不会导致系统的输出偏离正常范围,系统稳定性表征的是系统偏离平衡状态的扰动作用消失后,系统返回原来平衡状态或自动趋向于一个新的稳定平衡状态的能力。对于控制系统而言,稳定性反映的是其抗挫折、抗打击能力。即不论是外部环境,还是内部环境的变化,都不会使控制系统的行为产生根本性的影响,不会导致失稳,稳定性好表征控制系统适应战场的能力强。2)快速性:对一个系统而言,总是存在着惯性,导致系统在给定输入指令发生变化时,输出量不能突变,存在一个过渡过程。这个过渡过程时间的长短反映了系统的快速性。对控制系统而言,同样或多或少的存在惰性,由此导致在执行一项指令时,不能立刻完成任务,但控制系统惰性的大与小,决定了其快速性,也就是通常所说的执行力。一个惰性小的控制系统,快速性就好,执行力强;相反,执行任务拖拉,执行力弱。3)准确性:准确性表征的是一个稳定系统的性能,通常通过稳态误差来表示。所谓准确性好,指的就是系统达到稳定状态时,系统输出量与输入量之间的误差小,误差越小,系统控制精度越高。对控制系统而言,准确性首先是针对具有稳定性的控制系统具备的特性,具体而言,指的是执行指令或任务与预期结果的误差,准确性好反映的就是准确无误的完成任务,与预期的结果差距小。军事上准确性反应的是控制系统能够准确的响应上级意图,并能很好的完成上级下达的任务。

1.3 指挥与控制

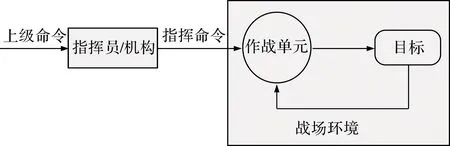

指挥与控制构成了一个完整的指挥控制系统,此时的指挥应是狭义上的指挥,指挥不包含控制,如图1所示。指挥应是指挥员根据战场态势情况,对所属部队下达指挥命令的过程,所属部队根据指挥命令,开展作战行动。这一过程中指挥命令的传输是单向的,由上级传导至下级。与一个交响乐队指挥通过指挥动作来组织和训练乐队演奏音乐作用的过程是一致的,不包括所属部队向指挥员上传战场态势等控制信息。

图1 指挥关系

控制应是所属部队在开展作战行动的过程中,根据战场态势变化或指挥信息,及时上传控制信息至指挥员,接受指挥员控制,从而调整作战行动的过程。指挥与控制的关系如图2所示。

图2 指挥与控制关系

2 智能无人指挥控制系统概念及特点

4G、5G等高带宽和低延时通信技术、大数据和云计算理论、量子计算机等为未来智能无人指挥控制系统快速发展奠定了技术基础。智能无人指挥控制系统是智能无人作战系统的核心,是多智能体无人平台实现有组织行为的有机纽带,也是多智能体战斗力“倍增器”。智能无人指挥控制系统安装于各无人武器平台,由宽带网络通讯组件、超快运算服务器、指挥控制软件等组成,用于采集处理各无人武器平台的预警、侦察、决策、评估和打击等载荷信息,并进行综合处理、评估、决策和实施等,用于满足上级指挥员或指挥机构作战指挥命令要求。

传统指挥控制系统的主体是上级指挥员或指挥机构,其客体是有人操作的武器平台和载荷,由此决定了传统指挥控制系统的本质是有人系统。人作为系统环节之一,参与系统工作,实现系统功能,因此,人是影响武器系统作战效能的关键因素。智能无人指挥控制系统的主体依然是上级指挥员或指挥机构,但其客体转变成为无人操作的武器平台和载荷,其本质是无人协同,人不再作为系统环节之一,不再参与系统决策、执行等工作,仅对无人武器平台和载荷实施监控。

智能无人指挥控制系统的特点是:

1)系统响应更快。当系统有人参与之后,人操作设备的熟练程度决定了系统响应时间快慢,越熟练,操作速度越快,响应时间越少,相反,响应时间越长。当系统无人参与后,设备之间相互作用不存在熟练程度区分,响应时间依据设计指标确定,满足系统整体工作需求。

2)系统响应更准。与系统响应速度相同,人操作设备的精准度受到熟练度、人的工作状态和工作环境等因素制约,系统响应精度相对受限。当系统无人参与后,设备之间相互传动不受熟练程度、工作状态和环境等影响,响应精度依据设计指标确定,满足系统整体工作需求。

3)系统响应更稳。与系统响应速度相同,当系统无人参与后,设备之间相互传动不受熟练程度、工作状态和环境等影响,响应稳定度依据设计指标确定,满足系统整体工作需求。

认清智能无人指挥控制系统概念和特点,不仅有助于使用方更准确开展智能无人指挥控制系统论证、试验和使用,而且有助于研制生产方开展智能无人指挥控制系统设计和试验。比如:使用方在论证其战术技术指标体系方面,可按照系统工程学方法,从快速性、稳定性和准确性等角度论证指标体系和作战使用;研制生产方在研制过程中,也可从系统输入、输出、外部和内部结构、环境、能力等方面统筹开展系统设计与试制。

3 智能无人指挥控制系统研究方法

当前,国内外在智能无人指挥控制系统方面的研究方法主要有两种:1)基于传统指挥控制系统的渐进式演变法;2)基于多智能体的突变式涌现法。

3.1 基于传统指挥控制系统的渐进式演变法

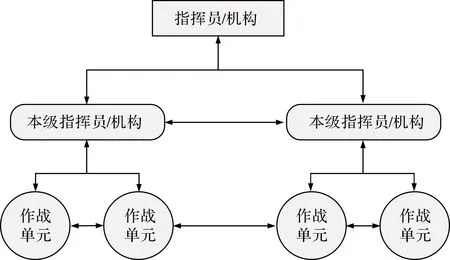

当前,大多数国家和企业采用的是基于传统指挥控制系统的演变方法,该方法继承于传统指挥控制系统,在设计理念、设计原则、设计方法等方面均与传统指挥控制系统保持一致。该方法本质是将智能无人指挥控制系统作为简单系统的升级,将人这一系统环节简化成为无滞后、无误差的稳定环节,将由人承担的分析、评估、决策和操作功能改为由设备替代,实现指挥控制系统的无人化。该方法是将各无人武器平台按照其所装载载荷类型,综合杀伤链路的所有环节和要素,依据指挥关系,按照树形或扁平式指挥关系架构,如图3所示,构建智能无人指挥控制系统架构、组成和相互关系,其本质是将机械化战争时代的指挥要素和关系通过无线通信、计算机设备和软件等方式实现数字化,其目的是提高指挥控制系统整体工作效率,缩短指挥控制时间,提高指挥控制准确度,最大程度提高指挥控制系统作战效能。

图3 传统指挥控制系统结构示意图

基于传统指挥控制系统的演变方法在研究智能无人指挥控制系统时,主要研究方式是:

1)将指挥控制系统组成划分为各无人武器平台,按照安装任务载荷的不同分别赋予不同的角色。如无人指挥平台、无人火力平台、无人侦察平台和无人保障平台等。上述角色按照传统作战力量的隶属关系构建成一定层次的指导与被指导关系、协同与被协同关系、支援与被支援关系和保障与被保障关系等。

2)将指挥控制系统的结构相对固化。指挥控制系统构建完毕,其上级指挥系统→本级指挥员→作战单元→武器平台的系统结构即固化,若战斗实施过程中,高级的系统节点遭受打击,将对整体系统功能造成致命性毁伤。

3)将指挥控制系统各无人武器平台之间关系基本固化。如无人指挥平台与无人侦察平台限于指挥载荷的不同,两者很难发生根本性转变,仅具备一定程度的功能降级性转变,不会出现升级性转变;无人侦察平台尽管具备一定的自学习功能,但很难转变成无人火力平台。

3.2 基于多智能体协同的突变式涌现法

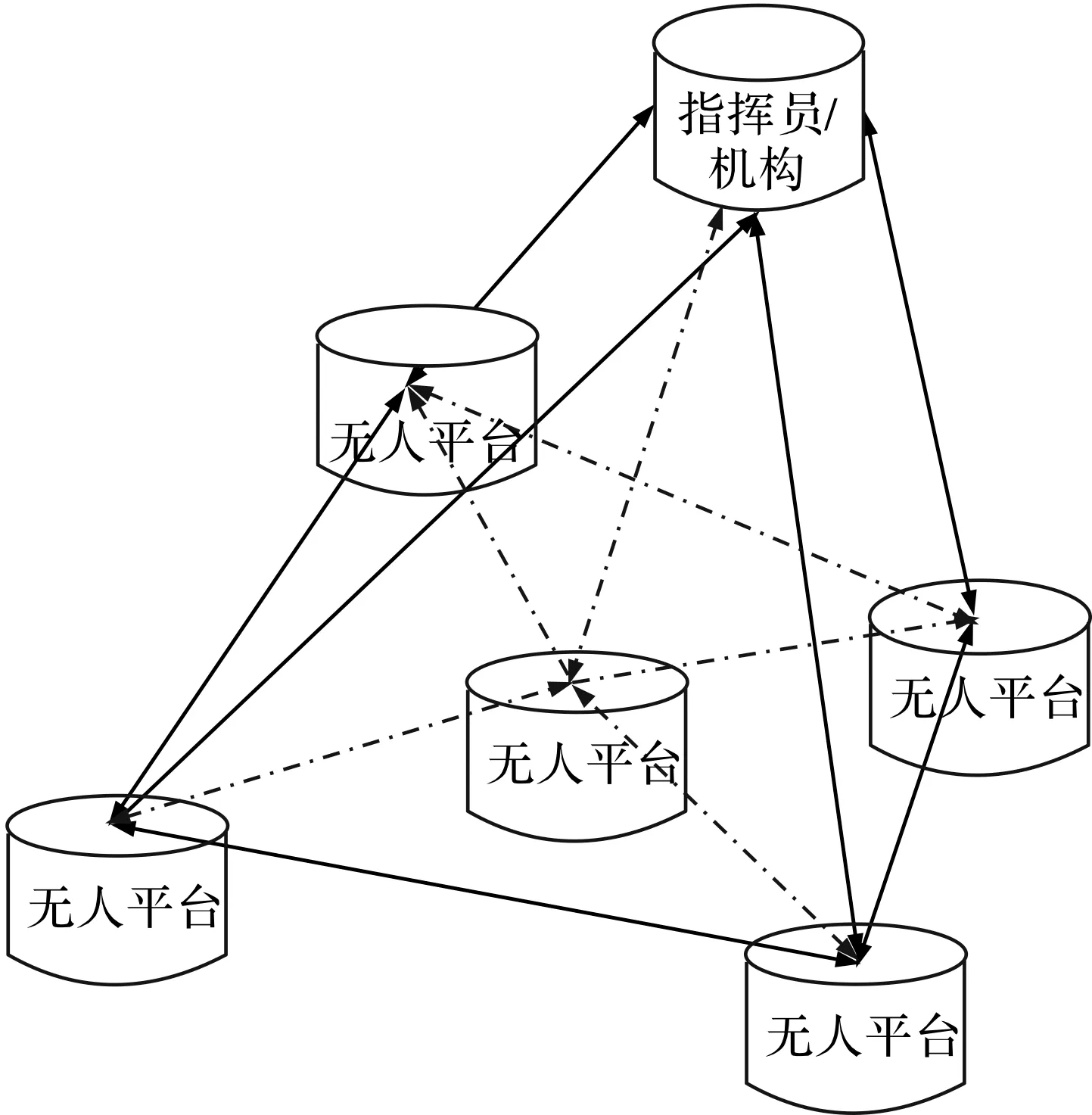

基于多智能体协同的突变式涌现法不再将智能无人指挥系统看作简单系统,而是将其视为复杂系统,由此决定了传统指挥控制系统研究方法不再适用。未来预警、侦察、火力、评估、决策等专业技术快速进步后,其性能、功耗、体积和重量等均将有质的飞跃,单一无人武器平台将具备高度集成预警、侦察、火力、评估和决策等功能,实现多功能无人武器平台高度统一,在此条件下,未来智能无人指挥控制系统将把各无人武器平台在系统工作初始时刻视为相互平等的基本单元,智能无人指挥控制系统结构示意图如图4所示。

图4 智能无人指挥控制系统结构示意图

随着战斗的逐渐展开,各无人武器平台依据各自实际状态和作战环境要求实时演进,逐步形成一定的相互协同关系,但对于指挥员或指挥机构而言,依然被视为相互平等关系。基于多智能体的突变式涌现法突出了多智能体组织能力,在出现不稳定条件下,确保指挥控制系统不失控和崩溃,在面对威胁或执行任务过程中,各智能体之间能够根据指挥控制信息和自主演进能力,采取灵活的配合方式、决策机制等有组织行为,消除威胁或完成任务。

基于多智能体协同的突变式涌现法在研究智能无人指挥控制系统时,主要研究方式为:

1)不再将指挥控制系统组成划分为各专业无人武器平台,各无人武器平台均承担相同的角色。如不再划分无人指挥平台、无人火力平台、无人侦察平台和无人保障平台等。在系统初始工作时刻,上述角色也不再建成一定层次的指导与被指导关系、协同与被协同关系、支援与被支援关系、保障与被保障关系等。

2)指挥控制系统的结构不再固化。指挥控制系统构建完毕,其指挥控制系统结构简化为上级指挥系统→无人武器平台,并且其系统结构也不再固化,在战斗实施过程中,各无人武器平台遭受打击,其系统内部能够依据自身状态和条件自主演进为不同角色,对整体系统功能不再造成致命性毁伤。

3)指挥控制系统各无人武器平台之间关系不再固化。考虑到无人武器平台高度集成了各任务载荷,其各平台之间相互关系也不再固化,仅在遂行不同任务时,承担不同的角色,且相互之间可自由切换。比如不再区分无人指挥平台与无人侦察平台等,而是无人武器平台承担侦察任务或指挥任务等。

4)各无人武器平台安装相同的指挥控制系统的硬件和软件,并同步接收指挥员/指挥机构下达的指挥命令,并依据自身环境和状态条件,相互协同,自主完成任务角色转换。

3.3 两种方法比较

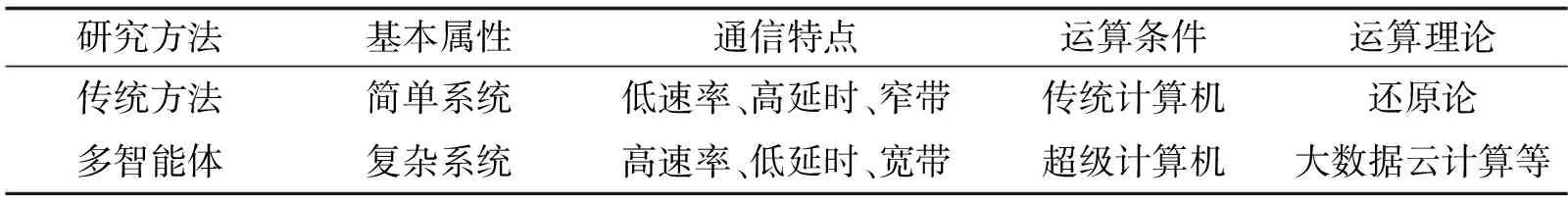

两种方法产生差异的根本原因是支撑两种系统的属性和研究条件不同,具体分析见表1。

表1 系统属性及研究条件

当前我军已基本实现机械化,信息化建设也取得了重大进展,智能化仍处于萌芽阶段。基于传统指挥控制系统的渐进式演变法适用于当前研究条件,与我军当前现代化进程相契合,基本满足当前军队现代化建设需求。符合武器装备发展规律要求,能够最大程度发挥现有武器装备作战效能,提高装备经费建设效益。

基于多智能体协同的突变式涌现法符合智能无人指挥控制未来发展规律和方向,但受限于当前研究条件,只能开展理论研究,无法开展大规模实践应用研究。接下来应加强研究条件建设和投入力度,积极开展理论研究和实践应用工作,为未来智能无人武器装备发展提供支撑。

与基于传统指挥控制系统的渐进式演变法相比,基于多智能体协同的突变式涌现法消除了人为因素对系统的消极影响,在系统的稳定性、精确性和快速性方面均具有突出的优势。

4 结束语

针对智能无人指挥控制系统概念、特点和研究方法进行了初步的思考,研究了指挥控制的基本概念,归纳总结了智能无人指挥控制系统的概念及特点。综合考虑属性和研究条件的差异,对基于传统指挥控制系统的渐进式演变法和基于智能协同的突变式涌现法两种系统研究方法,进行了多维度的分析、对比、总结。上述研究成果对深入研究智能无人指挥控制系统具有一定的借鉴意义。