戏台、节律与村社:明清太行东麓原曲龙王庙剧场研究*

颜 伟

涉县位于南太行东麓,地处晋冀豫三省交界处,明清时期涉县多隶属河南彰德府,1949年后属河北省邯郸市。涉县临近清漳河,因漳水东经,人民往来徒涉此水,遂名涉县。原曲村在涉县东南的固新镇,村落民居、庙宇与碑刻资料遗存丰富,使原曲村在传统聚落、民居建筑等方面获得较多学术关注,但剧场方面却鲜有注意。近年来一些针对原曲古建筑的研究成果颇具价值,但对剧场形制与功能变迁的阐述相对较少,碑刻整理与解读还有较大空间。本文尝试以剧场时空变迁、演艺节律和形式、演艺组织形态为基本结构,将村落社会组织作为贯穿其中的线索,探讨原曲村龙王庙的剧场及其演艺的变迁。

一、剧场变迁及典型形制

原曲村民众常常提到,村内外曾有三寺、九庙、十八堂,成为乡民对村落传统的集体记忆。古代的原曲村各种神祇在村落汇聚,司掌着民众生产、生活的各个方面。府君龙王庙以其历史悠久、祈雨效验、建筑完备等特征,拥有大庙身份,是承载古代原曲村落文化的中心。崔府君本庙在磁州(又称滏阳,今磁县),行祠分布在南太行东西两麓。农业生产的需要使众多神灵因为祷雨辄应而大祀,行宫纷立,崔府君信仰即是其一。涉县原曲村府君庙建立于宋,据嘉靖《涉县志》载:“涉与滏阳为邻邑,滏阳为王立祠,涉县民亦尝赴祠祈祷,为山川邃远,苦于跋涉之劳,乡人刘海等议而立庙以便香火,创立于宋咸平四年(1001)”。在太行山区,为了使祈雨更有保障,诸多神庙会选择增祀雨神,原曲村府君庙即增加龙王共祀。如今人们惯称龙王庙,即突出了庙宇曾在村落祈雨方面的长处(本文亦从“龙王庙”称)。

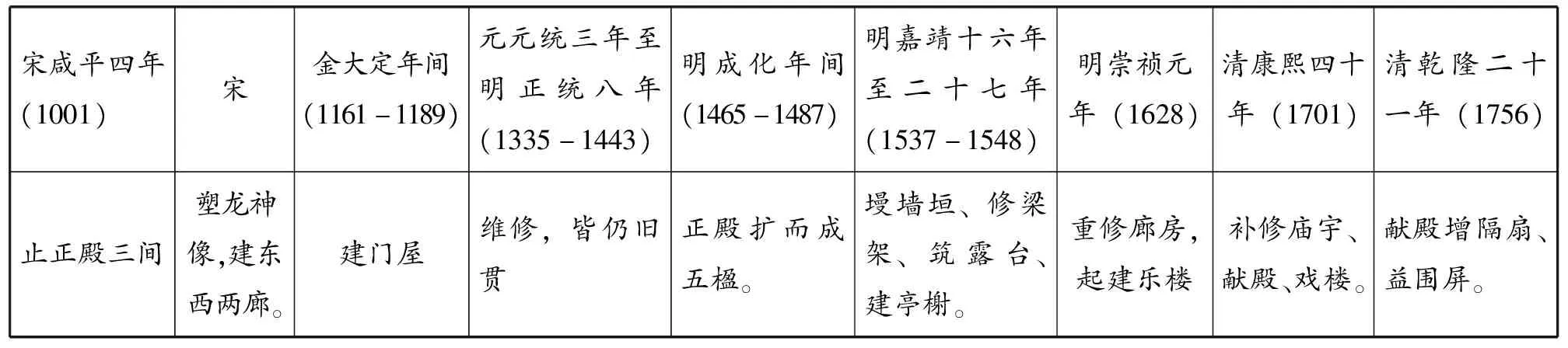

表1 庙宇主要建筑变迁表

庙内碑文对宋金元时期的建修情况陈述简略,没有提到剧场相关建筑。自明嘉靖年间始,龙王庙剧场建设迎来繁盛局面,相关碑文记载了庙宇剧场建筑从无到有、从简朴到华丽、从驳杂到专门的衍变过程:

嘉靖改元,正殿南梁几桡,墙垣将覆。姚实、冯天祥易以栋隆,墁其墙垣。越十六年,姚靖、李堂相谓曰:有殿无台,似非规制。率乡众筑石为台,然榭未之有也。迨二十七年秦子仲、□□□保曰:有台无榭,岂其可乎,遂建榭一座。

乡村神庙的祭礼与演艺向来以有功能完备的建筑为傲,但受制于经济状况,发展不均衡、不同步,情况多有差别。明嘉靖至崇祯年间,龙王庙内台与榭的建修最受瞩目。台由土石垒砌而成,榭是指台上的木构建筑。乡民意识到没有在台上建榭很是遗憾。十余年后,台上成榭,夙愿了却,龙王庙有了更完备的献祭场所:一座于台上四角立柱、四面透空,既可供献乐舞、陈列供品又可以遮风挡雨不误祭期的献楼。明嘉靖以后村社对演艺建筑的热衷应受到当时社会演艺风气的影响,也有赖于原曲村社在村落祭演组织能力上的提升。原曲村社制度的逐渐成熟与龙王庙演艺建筑的不断完善是相伴随的,而前者往往是后者的前提和基础。

祭礼演艺的闹热与仪式的肃正虽是一对矛盾,但乡村神庙并没有将二者对立,而是始终追求和谐状态,所采用的方法除适度的规则约束外,也需依靠具体特定的建筑来明确功能分区。创建于嘉靖年间的献楼虽然集祭礼与演艺于一身,但随着祭演活动的发展繁盛,功能驳杂的献楼似乎不足为场所秩序提供更多助益,矛盾愈发凸显:

然而居民繁庶,至于祈报之日,蚁聚蜂集,或杂于两阶之上,或混迹于献殿之中,致各执事往来之不便,使司乐舞音律之不鸣,即神明宁有不恫焉者乎。

引文说明了由于士女云集造成祭礼演艺失序的状况,单一的献楼已经无法保证祭礼和演艺效果。故崇祯元年,在社首们的倡议之下,村社又新建了一座山门乐楼,专职乐舞音律。献殿则专司祭礼供献,实现了酌献有殿、乐舞有楼,各司其职的理想。至此庙宇剧场格局基本定型,清代虽在此基础上屡加整饬,但始终保留了这一格局。康熙四十年(1701)补修献殿戏楼;乾隆二十一年(1756)献殿四周增加隔扇围屏,共设12门,一改往日四面透空的形制,12门逐月次第开放,在祭礼中更具象征性。乐楼在这次修缮中也“广其檐、深其廓”,形制与功能都得到了改进。自康乾至嘉庆、道光朝,村社对剧场建筑屡加维护,龙王庙祭礼演艺活动进行有序。

这座建于明代的献殿位于庙院中轴线上,靠近正殿。献殿台基为条石砌就,平面呈方形,面阔进深均为6.6米,高0.6米,此台基前身当可推为嘉靖年间所砌就、墁砖的露天之“台”。基上亭楼建筑面阔进深均为4.67米,即为后来所增建之“榭”了,十字歇山顶,四角施粗大的青石柱。从整体风格看,献殿屋面举折较缓、出檐深远;石柱用材较大,收杀侧脚明显;山面透空;斗栱用材适中,斗栱立面高度与柱高比例大于1:4等。这些特征反映了献楼在明代初建时的古朴状貌。历史上的数次重修,如加建隔扇围屏,四转角添加辅柱以及更换的木构件等又显示出多样的文化层(图1)。而龙王庙山门乐楼的形制为八檩卷棚硬山式建筑,镜框式一面观。面阔8.2米,进深6.3米,台面宽敞,后墙开三窗使后台采光通风效果良好。戏台两侧建有二层的耳房,可用作储物和班社艺人的休息场所。

图1 原曲村府君龙王庙献殿侧立面

全国遗存下来的明代剧场仅有80余座,其中尚有特征不甚鲜明、断代可以商榷者。而原曲龙王庙剧场是一座遗存完整、特征鲜明、纪年准确、沿革清晰的明代剧场,可以作为典型遗存。更可贵的是从台—榭—楼的剧场形制变迁,从驳杂到专门的剧场功能变迁,不仅可以从建筑本身看到变迁过程,也通过碑刻记载,展示出村社的规划与意志,因而其变迁历程是丰满生动的。

正殿-两廊-门屋-墙垣的不断兴建是庙宇基础建筑的初级建造阶段;筑台、建榭、增建乐楼是庙宇演艺建筑的发展完善阶段;献殿、乐楼的不断补修增益是庙宇整体的维护阶段。通过各阶段发展后最终形成的建筑空间形态与龙王庙祭礼观演秩序相辅相成:香首、主祭、社首们作为祭礼代理人于台、榭之上祭拜,神灵—代理人—社众组成了一组纵向的“礼”的秩序;乐楼之上优伶逞伎,神灵、代理人、普通民众作为观者获得平等的“乐”的陶冶。神灵有殿(正殿),殿前有台(露台),台上有榭(献殿),榭前有楼(乐楼)的空间结构实际体现了礼乐秩序在同一仪式场所中相交而平衡,同时也寄托着民间神庙祭演“明尊卑长幼、期神人以和”的理想(图2)。

图2 原曲村府君龙王庙格局横截面示意图

原曲村从撂地为场—露台—亭榭—乐楼的结构过程,在明中后期的半个世纪内成型,而在晋南以及晋东南的一些庙宇中,类似这样的结构过程在金元时期就已经完成了。若将原曲村龙王庙剧场置于整个剧场发展史中,它的变迁似乎有些后知后觉,但若将其放置在太行东麓或者更小的原曲村周边区域内考量,它的变迁历程又具有代表性和参考意义,其剧场形制还被原曲周边几个村落效仿。所以区域性或个案式剧场研究在呈现地域特色、保持剧场变迁多样性方面有其优势。剧场形制及其变迁会受到演艺形态需求和建筑营造风尚的影响,但不可忽略的还有社人的意志。正是由于旨趣各异的社人意志,中国传统剧场的变迁历程才各不相同,形制才如此丰富多彩。

二、祭祀节律与演艺形式

四季轮替,周而复始。祭礼与演艺同样深植于时间的流转中而具有周期性,人们为了满足自身生产生活所需,而对祭演活动充满热情。村社掌握祭演的时间表并有序组织祭演活动,可以获得民众更多认可与支持,因此对时间和秩序进行适当规范是十分必要的。宋金元时期的原曲村,围绕社庙有周期性的祭祀时间,如春祈秋报、神灵诞辰以及祈雨祈晴的临时祭期。明中叶以后,村社对祭演活动场所以及秩序的考量甚多,有序的修缮庙宇、兴建演艺建筑正是祭演制度化的举措。清康熙年间数次购置、修理神器,对社产、社资收支细化公开,表明庙宇祭演的制度不断走向完善。乾隆二十二年(1757),原曲村完成社费收支改革,并对村落圣神祭期进行了昌明:

圣神祭期:

玉皇大帝正月初九日

三官圣帝正月十五日

河伯尊神正月十六日

太上老君二月十五日

白衣观音二月十九日

玄天上帝三月初三日

马鸣王神六月廿三日

雷音古佛四月初八日

土地尊神四月十五日

天仙圣母四月十八日

三皇圣祖九月初四日

晋王老爷四月十六日献戏

孤隐尊神清明日献戏

龙天土地二月初二日献戏

关圣帝君五月十三日献戏

如上神灵祭期及献戏日程几乎覆盖整年。无论儒释道,也无论人格神还是自然神,凡有功于民者皆可崇祀。正月对玉皇、三官的崇祀是新年祈福;河伯崇祀关乎水源,系于农业收成;二月间对龙天土地以及土地尊神的崇祀是社祭的承续和延伸,亦包含丰收愿景;白衣观音、天仙圣母主求子生育,关乎家族人丁兴旺;佛、道崇祀,提供着人们对于生命苦痛烦恼的不同解脱方式;清明为孤隐尊神演戏,体现着人们对祖先的敬畏;关帝崇祀极盛,其效用又可谓无所不包;对马鸣王的崇祀缘于人们尤其是客商群体对行路平安的期盼;而九月初四对三皇圣祖的祭祀则体现对古代圣贤的尊崇与感恩,兼有了“秋报”的内涵。可见,原曲村社对圣神祭期的制度性规定关怀着人的生命周期、包含着趋吉避凶的生存理念以及农业生产中对雨泽丰沛、五谷丰登的诉求。村社将献戏日期集中在二月至五月,包含惊蛰、清明两个农事节令,这一时期农作物需要充足的雨水,所以对龙天土地以及关帝的献戏,又带有祈雨的诉求。农忙时节农事繁重,社众终岁勤动,不获休息,间以庙会为乐,适时的戏曲演出也起着调节作用。

清道光二十九年(1849),原曲村社刊立《合乡公议社事献戏规矩章程永不许增减碑志》,对庙宇献戏日期以及会期采买的物品、数量进行了更加详细的规定,下列“二月初二日”一则:

二月初二日献戏四辰。香十五止,锞八十,尖表纸三十六张,钱串二止,胡薑二两,油十一斤,灯心花一两,白萝菜五十斤,蜜七两,豆腐六方,送社□酒,山药一斤,大米一升,酒四角,粉皮条半斤,煮供油四斤,醋一斤,供□□□,供面四十斤,炮一把,□棚钱二两,银红纸七张,茶叶二两,红萝菜三十斤,白纸二刀,笔墨八升,火药四斤,木炭四十斤,烛三斤,盐十斤,米四斗三升,柴四百斤,铺草三百斤。

除二月初二献戏外,章程碑志还规定了一年内的其他献戏日期为:正月十五、四月初四、五月十三、秋香献戏以及八月初二,共6次,物品采买的数量品类各有不同。章程还设置收掌二人,负责账目银钱管理;买办一人,负责物品采买;管库贴厨一人,负责物品管理以及厨房饮食;后宫上香一人,负责在会期的上香事宜。其中在正月十五设置上香二人,应是因正月十五的进香活动更盛的缘故。正月十五、五月十三均设管台人员,应为管理戏台之意,负责接洽戏曲班社、维持观演秩序。村落保正要负责管理庙宇库中物品,包括神器及其他庙产。演戏戏价则依戏班等级以及村社经济状况随时斟酌。章程还对演戏中村社所应承担的义务进行了昌明:“戏来,上庙吃饭,三天算账,不许赴(付)少分文,回,地方请谢。”对戏班来庙演出的接洽安顿、秩序维护、食宿安排、付给报酬、礼节送行等各环节都有了明文规定,戏班演出结束后,村社进行适当答谢,也体现出村社对戏曲艺人的尊重,使古时戏曲艺人获得了一定的社会认同。

涉县所在的晋冀豫交界区域,宋金时期戏曲文化就较为发达。元时真定就是杂剧盛行、乐户聚集之地。而在上党地区,宋金元剧场多有建迹,并散乐酬神,乐户献艺。元明易代后,北曲杂剧在明初成为朝廷政治控制的一种手段,自洪武建文永乐朝,藩王被大量赐给词曲剧本以及乐户艺人。王府杂剧演出兴盛的同时,广大乡村市镇的乐户演出也十分繁盛。《大明律》载:“凡乐人搬演杂剧、戏文,不许妆扮历代帝王、后妃、忠臣、烈士、先圣、先贤神像,违者杖一百。官民之家容令妆扮者,与之同罪。其神仙道扮及义夫节妇、孝子顺孙、劝人为善者不在禁限。”而禁令的出台往往是对一种已成风俗的规束,民间乐人冲州撞府的演出活动想必依然频繁。如在永乐二年(1404)南部太行山区的泽州冶底岱庙建修祭演活动就有乐人参与,并捐施了不少银两。

乐人刘□、男刘仰良艮(银)一两

乐人刘守信、刘守能艮(银)一两

而各地起建的乐楼戏台也可以进一步佐证乐人搬演杂剧的普遍性。位于太行东麓的涉县一地自然也受到以上多重因素的共同影响。依据王芷章先生的判断,明中叶的正德、嘉靖年间,经济水平的好转以及文人撰写、蓄养家班等原因,北曲杂剧的演出仍有兴盛气象。综合来看,原曲龙王庙在明嘉靖年间的乐舞酬神活动中,乐户承应的杂剧便很可能登上庙内露台、献楼。20世纪80年代晋东南长治贾村明清时期《迎神赛社礼节传簿四十曲宫调》的发现证明在上党、冀南一带,自宋金时期传承下来的赛社仪式演出依然存在,并且北曲杂剧仍然在迎神赛社中有较多演出空间。李伟先生于上世纪90年代的考察报告显示,在民国年间仍有包括原曲村在内的9个村演出赛戏,涉县的上清凉村、弹音村以及涉县北邻武安县的赛戏也都传承至今。剧本《乌江岸》还被认为是涉县古赛戏的演出本。此外,地方戏的兴起也可以在原曲村找到痕迹,历史上的涉县除本土赛戏以及源出于莲花落的涉县小落子外,上党梆子、上党落子、平调、河南坠子、豫剧、四股弦等均在涉县有其演出市场,如今山西黎城落子剧团亦到原曲村演出。以上所述既说明南部太行山区赛社演艺文化的交流与互通,也表明了涉县一带演艺文化有着丰富厚重的历史沉淀。

三、村社组织与社人意志

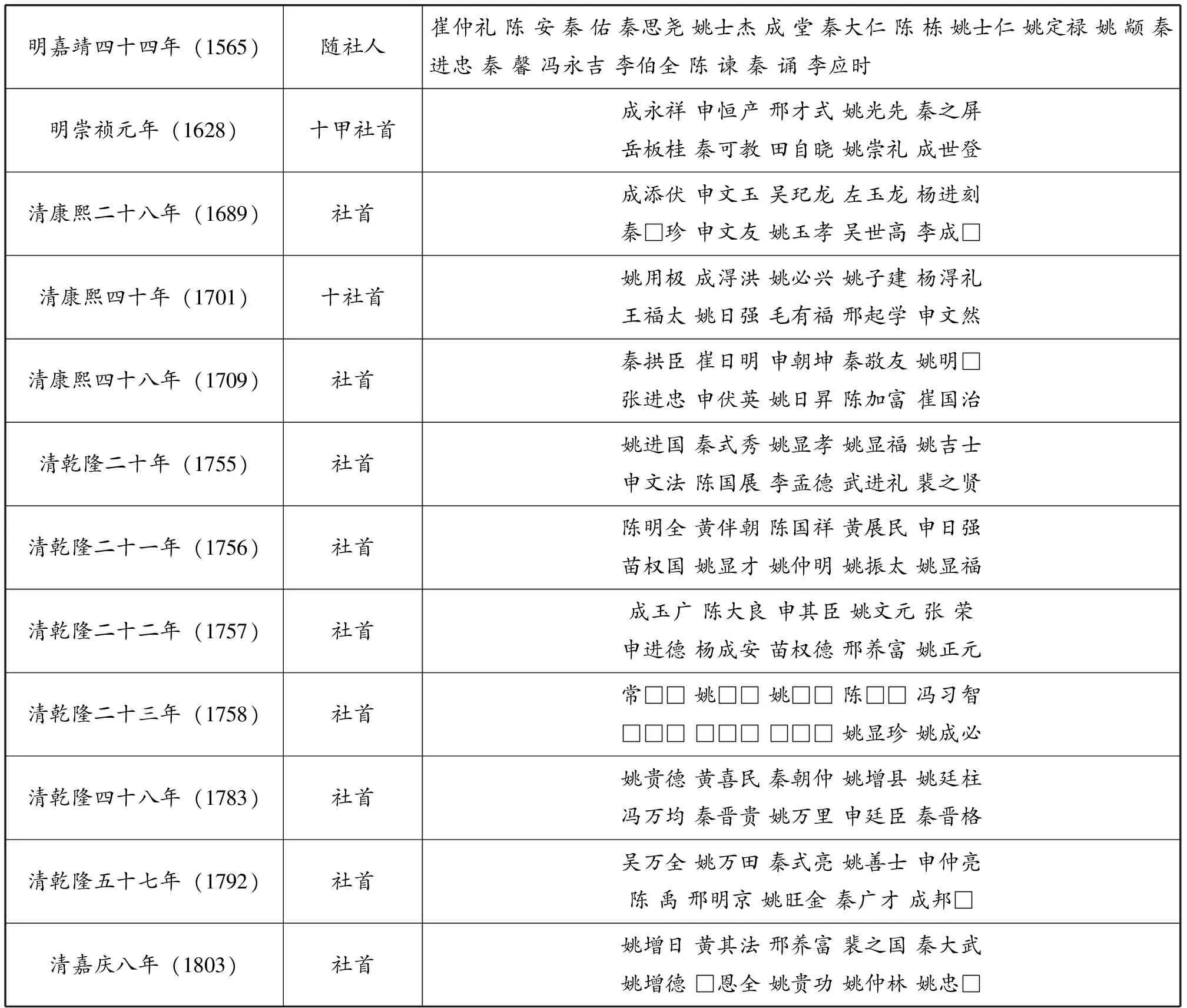

原曲“十社”在原曲村龙王庙及其剧场的历史变迁中发挥了重要作用。明代嘉靖年间的龙王庙修缮由值年香首会同随社人共同经营,“十社”就已具备雏形,至晚明成为约定俗成的惯例,一直延续到清末。庙内碑刻也详细记载了明清两代原曲村社的基本情况见表2:

表2 明清原曲村社首情况表

明嘉靖年间的原曲村社正探索参与社庙祭祀执事人员的制度化,形成了香首(两人)+随社人(若干)的模式,经过数十年的发展,到崇祯时在以往基础之上,形成了香首(一人)+主祭(一人)+分祭(十社首)制度性规定,“十社首”已经成型,并为后世长期沿用。康乾时期的社首轮值情况,碑文记叙甚为详细,尤其自乾隆二十年(1755)至二十三年(1758),逐年轮值,四年间社首没有重复,可以说原曲村社在社事轮替的制度化建设方面已经相当完善。这不仅使原曲村在庙宇维修、剧场建设方面能够积极应对,并且在祭演所需资财的筹措、祭礼规程的制定、祭礼用具的购置和支用方面运作成熟。举例来说:乾隆年间知县杨霆感涉县紫云洞旱祷辄应,遂在洞处建“雨我亭”。工程完工余银十两、钱八千七百文,竟交由原曲村社管理使用,以备雨我亭后期的维护。自乾隆四十五年(1780)至嘉庆五年(1800),历20年,钱尽数使讫,原曲村社将历年收支“具清册、备存案”,彰显出严谨、成熟的庙宇公产管理能力。

明嘉靖、崇祯年间的资财筹措以布施为大宗,自愿施舍钱、银、实物(包括米、豆、树、砖瓦、石柱等)或劳务(工匠),人数众多,崇祀亦盛,村社在募化同时,按户征收亦是常态,“凡俎豆俳优之糜费,固比户征收,由来久矣”。乾隆二十一年,村社主持大型修缮,耗资巨大,可能使村民对“比户征收”模式不甚满意,矛盾随之凸显。“迄今街谈巷议,辙以公私有弊,其苦不均”。村社会同乡保以及各巷维首四十余人商议,沿门抄录地亩数,并执尺司算,对村庄土地进行了全面测量与核实,约定于每年的夏秋两季征收,订立分数,按亩缴费,开始社资收缴的新模式,原曲村社在村落筹资事宜上的权威性进一步提升。

明清时期跨越太行山路过原曲村的客商群体的捐款成为庙宇资金的来源之一。涉县西抵山西黎城县界仅三十里,为冀、晋之要冲,太行八陉中的滏口陉就位于武安与磁县之间,是沟通豫北安阳、河北邯郸与山西之间的孔道。历史上的涉县也曾多次纳入上党潞州的管辖范围,共通的文化传统伴随着发达的商道而往来传播,留下了许多文化交流的痕迹。康熙年间,路过原曲村的山西汾州府、平阳府、河北磁州彭城镇客商均有捐施记录在碑。至民国年间仍有涉县客商与本村客商的捐款记载。对社产的经营也是村社资金来源之一,变卖树木是常用的方式。崇祯元年(1628)、康熙二十八年(1689)、四十年(1701)、四十五年(1706)、四十八年(1709),村社都曾变卖树木,得钱用于修缮以及置买祭礼所用神器。

原曲村社在庙资筹措方面方式多样:一为自愿布施(社众、善士、客商);二为村社以户、地亩摊派;三为社产收入。同时在资金管理方面也进行了努力,既包括制度化征收,也包括制度化支出。自康熙年间起,村社对神器购置修理,社产折资,匠役饮馔工费,修缮所用社资等收支情况具详刻石。村社还公布奉祀神明规例,明确乡民义务、社首职责以及开具各项优免条件,供后世遵从:

议明:东券香首四人其地亩随年俱免;皷社二道,秋夏二季除给钱一千六百文,地亩不免;鎗社八人,秋夏二季除给钱二百四十文,地亩不免;招高、令旗、阴阳,止于秋香免地亩五亩,其余一概不免。

村社之所以要将社资明细开列,规则条例言明,其动机在于进一步推进村社在村落集体事务上的权威,而其可以将其议明并刊刻在石,以为遵从,则又表明村社已经实际具备相应的组织能力,不仅可以遵守既有规则,也可以制定规则了。明清时期的原曲村社组织在结构上保持稳定,社事轮值机制不断健全,为剧场营造和祭演活动提供了组织保障;村社对祭礼秩序和演出节律的把握,为原曲村祭演活动提供了制度设计与秩序约束;而村社在社资收支方面的精心管理与得力举措,则为村落各项活动提供了经济支持。

结 语

清乾隆四十八年的原曲村迎来一次舆论风波。当年六月当地经历了一场大旱,龙王庙突然在旱灾中变得无所作为。回想龙王庙曾经的灵验事迹,社众开始反思是什么造成了“神之不灵”,而舆论不觉间指向了村社在47年前对庙宇“双锁桥”的改建上。乾隆元年,村社因此桥“走之不便,改为平坦”,但众人皆言此改动使“六月内天道大旱”,故“以复古制,果然甘霖普被”。在古代民间信仰的动力中,“灵验”至关重要,它左右着庙宇香火盛衰、关系着信仰影响范围,更连接着酬神演艺的理论依据。似乎保存、延续这些条件以及不使其产生变化,就拥有继续效验的充分理由。所以在乡村神庙面对革故鼎新的举措时,村社可能会因此获得声誉,也有可能会因此遭受指责。社众舆论也是古代庙宇及其剧场建筑发展不均衡、不统一的一个不容忽视的原因。当然我们应庆幸,正是原曲村的这次舆论风波,使其明代剧场格局得以有序传承而再未有大的改制。

总之,明清时期太行东麓的原曲村社围绕着社庙祭演而进行的诸多举措是其村社组织不断制度化的外在表现形式,社人的意志成为村落祭演文化发展以及剧场建筑不断更新完善的内在动力,祭礼与戏曲演艺也成为村社更好的管理乡村社会的有效途径。庙宇背后的村落社会为戏曲等演艺文化提供一个适宜的环境与土壤。如果说信仰、庙宇、剧场、戏曲是各自相对独立的元素的话,村社所扮演的则是针与线的角色而将上述元素彼此串联起来。从这一点讲,村社便成为一个村落物质景观和精神氛围的设计师了。关注戏曲背后的村落诸要素,才有可能看到村社借助祭礼演艺而构建的乡村社会的样景,更好地阐述民间信仰、戏曲演艺与村落社会之间的互动关系。